藏北羌塘牧民家庭人口特征和收入构成之间的关系

侯慧新, 张 雨, 李少伟, 牛 犇, 马娇林, 张宪洲, 武建双*

(1.中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所, 北京 100081; 2.中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101;3.西藏自治区畜牧总站, 西藏 拉萨 850000)

如何提高农牧民生计可持续性是发展中国家面临的主要挑战之一[1]。第三次全国国土调查显示[2],我国拥有天然牧草地2.1亿hm2,约占全国草地总面积的80.7%。天然牧草地既是我国主要的畜产品基地,也是广大牧民赖以生存的家园[3]。受气候变化和人类活动影响,我国天然草原大面积退化[4],草场质量不断下降,牧民生计受到严重威胁[5-6]。

从2011年起,国家在内蒙古、新疆、西藏、青海等8个草原牧区(省)连续实施了两轮天然草原生态保护补助奖励政策(以下简称“草奖”政策)[7]。众多学者就“草奖”政策的生态效益[8-9]、社会效益[10]和经济效益[11]展开了广泛讨论。相关研究证实,近年来草原生态环境得到了有效改善[12],农牧民对“草奖”政策效益较为满意[13-16]且减畜意愿强烈[17-18]。但由于补助标准较低,也有学者认为“草奖”政策对牧民减畜意愿的激励作用十分有限[19],甚至可能会降低牧民生计资本[20],尤其是在物质和金融资本方面。

“草奖”政策影响下的牧民生计可持续性是当前研究的热点[21]。收入规模和结构是农牧民家庭生计策略最直观的体现[22]。学术界对“草奖”政策如何影响牧民家庭收入规模、构成及其多样性展开了广泛讨论。多数研究表明“草奖”政策能够提高牧民家庭收入规模[23]、改变收入结构[24-25]。但生计策略的改变在很大程度上受政策补偿标准[26]和家庭承包草场质量[27]影响。例如,包尔曼等[28]发现草场质量和存栏规模显著影响牧民家庭收入。此外,家庭人口特征也是影响牧民收入的主要因素[22]。例如,张瑞霞等[29]发现牧民家庭纯收入与家庭成员平均年龄以及劳动力占比显著正相关。胡海燕和方一平[30]发现交通便利程度也可能影响牧民家庭收入。总的来说,当前研究主要集中在政策框架[24,31]、资源禀赋[28,32]、交通条件[30]等因素,忽略了微观尺度上人口特征对牧民家庭收入规模及其构成的影响。

西藏自治区是我国五大牧区之一。作为青藏高原的主体,青藏高原高寒草地生态系统对我国乃至东南亚国家的生态安全具有重要屏障作用[33-34]。其中,藏北羌塘地区是西藏最传统的牧区[35]。气候变化与过度放牧曾经导致藏北高寒草地大面积退化,严重威胁当地牧民的生产和生活。因此,羌塘地区的牧民生计问题不仅关系到藏北乃至整个西藏的经济和社会发展,更与我国边疆稳定和民族团结息息相关。为优化“草奖”政策、改善牧民生计,亟需探明这一地区牧民家庭收入结构与人口特征之间的内在联系。因此,本研究拟通过比较不同草地类型区牧户家庭人口特征和收入结构的差异,定量评估家庭人口特征对牧民收入构成的相对影响,从而为制定未来藏北牧区可持续发展对策提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

藏北高原又称“羌塘”(29°53′~36°32′N,78°41′~92°16′E),位于西藏自治区北部,平均海拔4 500 m左右[36],面积约5.97×105km2。羌塘地区是国家生态安全屏障保护与建设工程以及“草奖”政策实施的重点地区[37]。这里气候寒冷干燥,多年平均气温低于0℃,冻土和季节性冻土广泛发育[38];年降水量在50~400 mm之间,且80%降水集中在6—8月[39];地带性植被自东南向西北依次发育高山嵩草(Kobresiapygmaea)高寒草甸、紫花针茅(Stipapurpurea)高寒草原、驼绒藜(Ceratoideslatens)高寒荒漠等类型[40-41]。羌塘地区草地资源丰富,但草地退化问题比较严重。羌塘地区天然草原面积约6.22×107hm2,其中可利用面积2.29×107hm2,分别占西藏全区的70.7%和68.3%[42]。据统计,羌塘地区退化草地面积达1.31×107hm2,占西藏全区退化草地总面积的66.0%[43]。2019年末,羌塘地区乡村从业人口30.72万,牧业总产值32.97亿元,分别占西藏全区的20.0%和30.4%[42]。因此,畜牧业收入仍然是当地牧民家庭最重要的收入来源之一[25]。

1.2 抽样调查

羌塘地区地广人稀,人口密度大约每5 km2仅1人[44]。因此,本研究采用随机抽样法选择调研牧户。具体而言,2018—2020年夏在羌塘地区的每个县抽取了1~2个典型乡镇、每个乡镇随机抽取10户左右牧民作为调查对象(表1)。经核查,剔除关键信息缺失或明显错误的无效问卷15份。本研究共获取有效问卷682份、有效率97.8%,涉及群众3 613人(表1)。调查问卷采用半结构设计,经过统一培训的调研员和藏族翻译对户主进行深度访谈,主要内容涉及:(1)家庭成员基本情况,(2)畜牧业生产资料利用与管理;(3)家庭收入及其构成。

表1 2018-2020年藏北羌塘地区调研基本情况统计

1.3 家庭人口特征

家庭成员基本情况包括性别、年龄、职业、收入(工资性或短期劳务性)以及受教育水平和年限等。依据人口普查相关定义和规范[45],计算了家庭规模、年龄构成、劳动力数量及其受教育程度、文盲率和家庭抚养比等指标。其中,家庭规模是指以“具有血缘、婚姻或收养关系”、共同生活在一起的家庭户人口数量。将15~64岁具有劳动能力的人口定义为劳动力(不包括在读学生),65岁以上老年人和15岁以下少年儿童定义为非劳动力。非劳动人口与劳动人口数量之比记为家庭抚养比。劳动力受教育程度能够反映劳动力智能素质。本研究用劳动力累计受教育年数来表征,分别按照小学6年、初中3年、高中(中专)3年、大专(职业教育)3年、本科4年计算。文盲率是指15~64岁文盲人口占该年龄段总人数(即劳动力)的比例。此外,还调查了牧户草场承包面积与牲畜饲养情况,并区分了禁牧和放牧(草畜平衡)管理情况。

1.4 家庭收入构成

根据统计口径和从业状况,将牧民家庭成员稳定性工资收入和临时性劳务收入定义为工资性收入,但不包括政策转移支付的岗位津贴。经营性收入则主要指牛羊肉、奶制品、动物皮毛、牛羊粪(燃料)等畜(副)产品销售收入,以及家庭成员从事建筑业、交通运输业、批发零售业、餐饮业、商务服务等净收入。其中,东部高寒草甸区牧民家庭的特色菌类和冬虫夏草销售收入也计入经营性收入。家庭成员的养老金、养老保险、高龄补贴、助学补贴、“草补”政策补贴(包括草原禁牧补助和“草畜平衡”奖励)、草原监督员(生态扶贫岗位)津贴等计入政策转移性收入。牧民家庭的财产性净收入则主要包括合作社红利收入、储蓄性保险净收益、草场经营权流转收入、房屋机械租赁收入等。根据上述各类收入占家庭总收入的比重计算了收入多样性[46],

(1)

上式中,Pi指第i种收入在家庭总收入中的占比,n为家庭收入种类(最大值为4)。H值越大表明家庭收入来源越多样且越均衡,意味着家庭生计持续性越高。

1.5 研究方法

1.5.1变量选取 相关研究[22,46]表明家庭规模、劳动力数量及素质、家庭抚养比、草地管理水平是影响牧民家庭收入规模及其构成的主要因素。一方面,羌塘中西部地广人稀,户均草场面积大,大多数牧户遵循“限高保底”原则按家庭实际人口发放“草奖”政策补贴。遵照家庭联产承包责任制要求,在同一乡镇范围内牧民家庭的草场承包面积主要由家庭人口规模决定。“草奖”政策在羌塘地区实施过程中,牧民家庭的禁牧补贴和草畜平衡奖励按草场承包面积计算。因此,家庭人口直接或间地接地影响政策性收入。畜牧业收入仍然是羌塘地区牧民家庭收入的主要来源之一[47]。在已经实现“草畜平衡”的前提下,放牧强度越高意味着单位面积草场上畜牧业潜在收益越高。除政策补贴和畜牧业收入外,非牧(农)产业(活动)收入也影响牧民家庭收入规模。因此,家庭劳动人口和非劳动人口(家庭负担)的比例也会影响生计策略选择。抚养比高的家庭,意味着非劳动人口多、家庭负担重,可能会限制劳动力非牧(农)就业从而影响收入规模和构成。一般来说,劳动力文盲率低且受教育水平高的牧民家庭,其生计决策会更科学、收入来源也更丰富。

1.5.2数据分析 首先,按照草地类型对牧民家庭人口特征、草场承包面积、放牧强度及其收入构成进行统计描述。采用Kruskal-Wailis平均秩检验[48]和Dunn’s test事后比较的方法,探讨上述生计或收入指标在不同草地类型区之间的差异。这是一种非参数检验方法,能够克服方差分析时数据需要满足正态分布前提条件的约束。接下来,利用Spearman相关分析探明家庭人口特征、放牧强度、收入构成以及其多样性之间的关系,探明可能存在高度共线性的指标组合。最后,将家庭规模、文盲率、劳动力受教育水平、抚养比等人口特征及牧户水平上的放牧强度分别作为家庭收入规模和多样性的潜在解释变量进行多元回归和方差分析。上述数据处理与制图均在R4.0.2中完成。

2 结果与分析

2.1 家庭结构与人口特征

羌塘地区受访牧民家庭规模平均值为5.3人·户-1,户均劳动力3个;三口之家占受访牧户总数的41.6%,中等规模家庭(4~6人·户-1)的比例约41.5%。受访牧民家庭劳动力总数为2 020人,占调查所涉及人口总数的55.9%。其中,拥有2~3个劳动力的牧民家庭占比约14.1%。受访牧民家庭劳动力平均受教育年限为2.3年,文盲比例高达72.4%,其中高中及以上学历的劳动力仅占10.7%(表2)。

表2 羌塘地区受访牧民家庭人口结构特征

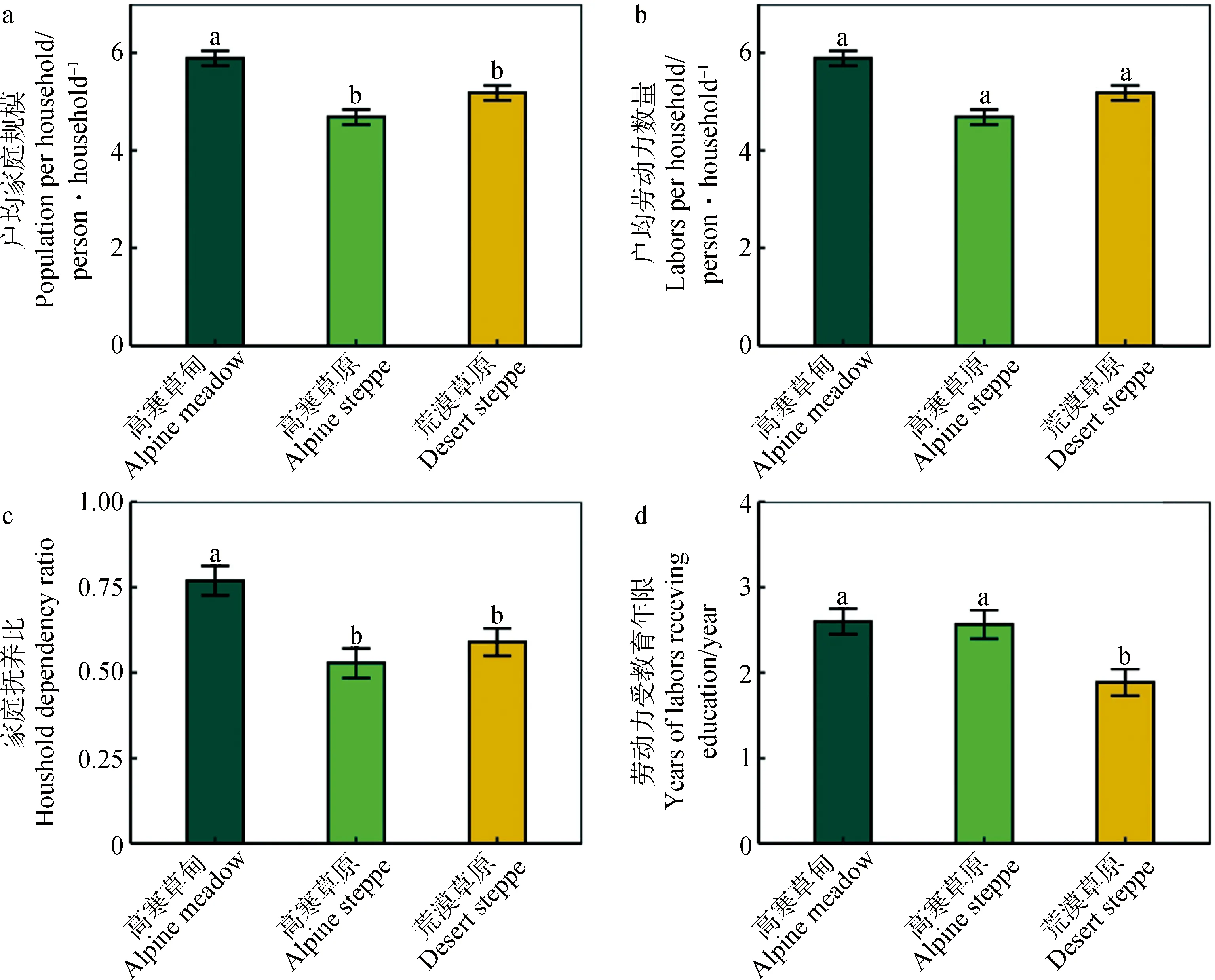

羌塘地区受访牧民家庭抚养比平均值为0.62。抚养比小于1的家庭占受访总户数的67.3%。受访牧民家庭规模、户均劳动力数量以及家庭抚养比在高寒草原和荒漠草原之间无显著差异,但这三个指标都低于高寒草甸区(P<0.05,图1a,1b,1c)。受访牧户家庭中劳动力受教育年限在高寒草甸和高寒草原区比较接近,两者比荒漠草原区受访牧民家庭的劳动力平均受教育年限大约长0.8年(P<0.05,图1d)。

图1 羌塘地区受访牧民家庭人口结构特征在不同草地类型区之间的比较

2.2 家庭收入及其构成

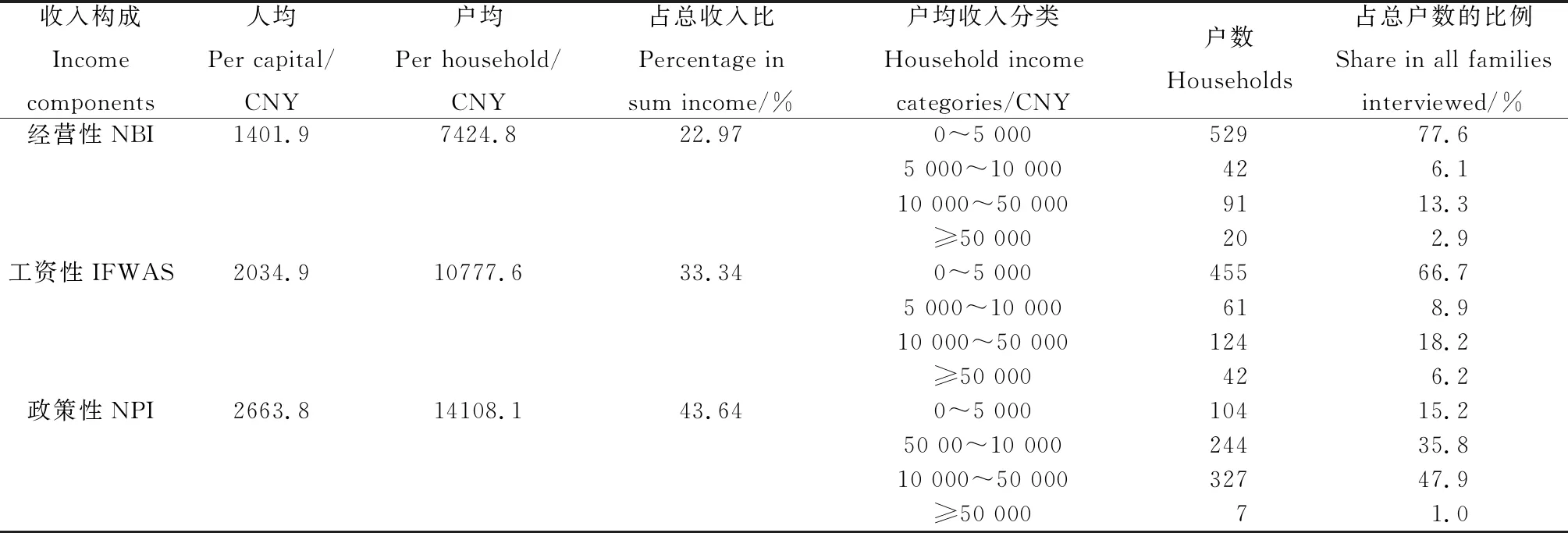

羌塘地区受访牧民人均收入6 100.6元,户均收入32 310.5元。其中,政策性收入是牧民家庭收入的主要来源(占比约43.6%),其占比分别是经营性收入和工资性收入的1.9倍和1.3倍。从样本分布看(表3),77.6%和66.7%的受访牧户年均经营性和工资性年收入低于5 000元;年均经营性收入超过50 000元的牧户仅占受访牧户总数的2.9%;年均工资性收入超过50 000元的牧户占6.2%;年均政策性收入介于10 000~50 000元共327户(占受访牧户总数的47.9%),大约是政策收入低于5 000元牧户数量的3倍。

表3 羌塘地区受访牧民家庭收入构成统计

受访牧民户均经营性收入在不同草地类型之间没有明显差别,但荒漠草原区牧户之间经营性收入变异比较大(图2a)。荒漠草原区牧户家庭工资性收入显著低于高寒草原和高寒草甸区(P<0.05,图2b)。户均政策性收入在不同草地类型之间差异明显。其中,荒漠草原区牧民家庭政策性收入最高,高寒草甸区最低(P<0.05,图2c)。从收入多样性来看,高寒草甸区和高寒草原区牧民家庭之间无显著差别,但均高于荒漠草原区牧民家庭(图2d)。

图2 羌塘地区受访牧民家庭收入构成及其多样性在不同草地类型区之间的比较

2.3 草地承包管理与放牧强度

羌塘地区受访牧民户均禁牧草地面积135.29 hm2,户均放牧(草畜平衡)面积486.46 hm2,户均放牧强度为1.4个标准羊单位·hm-2。在不同草地类型之间,户均放牧和禁牧草场面积差异显著(P< 0.05,图3b)。其中,高寒草甸区户均放牧和禁牧草场面积最小(144.5和21 hm2·户-1),荒漠草原区户均放牧面积和禁牧面积最大(909.3和237.3 hm·户-1)。此外,高寒草原区户均草场面积变异较大。高寒草甸区单位面积产草量(85.43 g·m-2)及户均放牧强度(3.08个标准羊单位·hm-2)显著高于高寒草原区(44.01 g·m-2和0.46个标准羊单位·hm-2)和荒漠草原区(26.04 g·m-2和0.28羊单位·hm-2)(P<0.05,图3c,3d)。

图3 羌塘地区受访牧民家庭草场承包面积、草地生产力及放牧强度在不同草地类型区之间的比较

2.4 羌塘地区牧民总收入与其家庭因子的关系

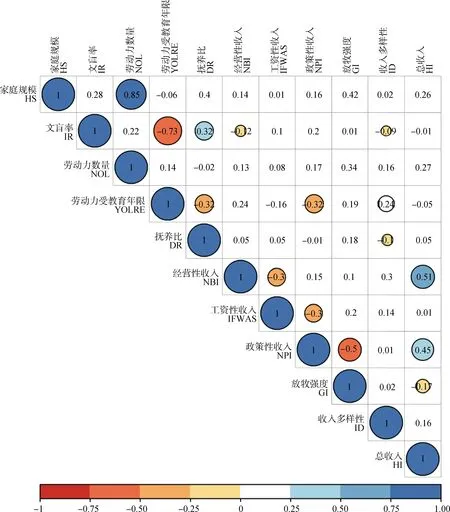

在整个羌塘地区,牧民家庭收入规模与其经营性、政策性收入显著相关(r>0.4,P<0.05,图4),主要受家庭规模、文盲率和放牧强度影响,三者累计可以解释家庭收入规模21.8%的变异(P<0.05,表4);收入多样性水平主要受劳动力的数量和受教育水平的影响,两者累计可以解释家庭收入多样性水平10.5%的变异(P<0.1,表4)。

图4 羌塘地区牧民家庭特征、放牧强度、家庭总收入及其多样性之间的相关性

在不同草地类型区,家庭人口特征对收入规模和多样性水平的影响不一致。在高寒草甸区,任何一个人口特征指标都不能很好地解释家庭收入规模及其多样性(表4)。在高寒草原区,家庭规模是影响牧民收入最重要的因素,独自可以解释34.6%家庭收入规模和28.1%收入多样性的变异(P<0.01,表4)。除家庭规模外,在高寒草原区牧民收入还受到家庭劳动力文盲率(P=0.07)、抚养比(P<0.05)和劳动力数量(P=0.07)的影响,三者累计可以解释其家庭收入多样性28.8%的变异。在荒漠草原区,家庭规模和文盲率分别是其收入规模和收入多样性最重要的影响因子;家庭规模可以单独解释收入规模28.1%的变异,文盲率可以解释其收入多样性31%的变异。此外,文盲率对收入规模的影响也不容忽视,它能解释荒漠草原区牧民家庭收入规模15.6%的变异(P=0.09,表4)。

表4 羌塘地区不同草原类型区家庭收入及其多样性的多元线性模型。

3 讨论

3.1 牧民家庭的人力资源

与全国和西藏全区平均水平相比[41-42],羌塘地区牧民家庭平均规模(5.3人·户-1,表2)分别是全国(2.92人·户-1)和西藏(3.28人·户-1)的1.8倍和1.6倍;家庭抚养比分别比全国(41.6%)和西藏(47.23%)高26.7和21.07个百分点;文盲人口比例(28.8%,表2)分别是全国的6.3倍、西藏的3.9倍。整体而言,羌塘地区牧民家庭人口呈现规模大、抚养比高和文盲比例高的特点。这可能与羌塘地区恶劣的地理环境、传统落后的畜牧业生产方式和观念有关。羌塘牧区生境脆弱、草地生产力低,畜牧业生产尚未摆脱对劳动力数量的依赖。劳动力数量很大程度取决于家庭规模[49]。牧民“多生多育”的家庭观念导致儿童数量较多。随着养老和医保政策不断改善,羌塘地区老年人口寿命也有所增加。这导致家庭内部非劳动人口数量逐渐高于劳动力数量,从而导致家庭规模变大和抚养比提高。

家庭人口特征差异可能与不同草地类型区气候条件和资源禀赋有关。高寒草甸区资源禀赋较好,单位面积产草量较高[50],单位面积草场可承载的家畜数量多。高寒草甸区牧民户均放牧强度高(图3),需要相对较多的劳动力。这可能是高寒草甸区牧民家庭规模大和抚养比高(图1)的原因。高寒草原区户均草场面积、草地生产力介于高寒草甸和荒漠草原之间,放牧强度明显低于高寒草甸(图3)。因此,高寒草原区劳动力需求略低,家庭规模和抚养比较低。荒漠草原生产力最低,饲养相同数量的牲畜需要的草场面积最大。因此,荒漠草原区的放牧强度最低(图3),但需要劳动力付出更长时间来管理放牧牲畜,从而间接地限制了劳动力受教育年限。

3.2 牧民家庭的收入构成

羌塘地区农牧民家庭收入构成呈现政策性>工资性>经营性>财产性收入的特征(表3)。政策性收入占比较高(43.6%),可能与羌塘地区地广人稀,户均草场承包面积大(621.75 hm2·户-1)有关。这一发现与崔亚楠等[25]在西藏阿里、日喀则、山南、昌都、那曲等地市以及苏尤力其米克等[51]在北疆和韩枫等[52]在甘南的研究基本一致,但不同于王海春[5]在内蒙古牧区的研究。在羌塘地区,工资性收入占比超过30%(表3),已逐渐成为牧民家庭收入的重要来源。这可能是因为实现“草畜平衡”后,家畜数量减少,剩余劳动力(或劳动时间)相对增多,外出务工机会增加有关。杜三强等[22]在肃南和甘南地区也有类似的发现。但羌塘地区牧民家庭经营性收入占比较低(22.95%),可能因为藏族牧民“惜杀惜售”观念根深蒂固。在实现“草畜平衡”后,牧民家庭出栏的牲畜多用于自食,市场销售比例低。王海春[5]发现随着“草奖”政策的实施,内蒙古牧民家庭经营性收入的占比也有降低趋势。

在羌塘地区,高寒草甸区牧民户均经营性收入较高,政策性收入较低。一方面是因为高寒草甸区人均草场承包面积小(图3a,3b)。另一方面,高寒草甸区特有的虫草和蘑菇等资源也对其经营性收入提高有所贡献。高寒草原区牧民户均工资性收入和收入多样性相对较高。这可能是因为高寒草原区的牧民已经通过减畜达到“草畜平衡”后,剩余劳动力增加,其从事非牧就业机会增加有关。荒漠草原区牧民户均草场面积大(图3a,3b),户均政策性收入相应较高。但由于劳动力受教育水平低(图1c)导致荒漠草原区牧民从事非牧就业的机会少。这可能是荒漠草原区牧民家庭户均工资性收入较低,对政策性依赖度高以及家庭收入多样性低的原因。

羌塘地区牧户家庭规模显著影响其收入规模(表4),与关士琪等人[53]研究结果相似。这可能是因为牧民家庭40%以上收入来自政策性补贴(表2)。由于人均草场面积大,“草奖”政策在羌塘地区实施过程中遵循“限高保底”原则按牧民家庭实际人口数量发放。文盲率对牧民家庭收入多样性具有负面影响(图4和表4)。一般而言,牧民受教育水平可以直接影响家庭事务决策行为的合理性。受教育程度越高,牧民家庭成员从事其他非农(牧)行业的可能性越高,从而影响牧民家庭收入规模和构成[22]。这一点在荒漠草原区体现的尤为突出。荒漠草原区劳动力平均受教育程度比高寒草甸区和高寒草原区低0.8年(图1),导致荒漠草原区牧民家庭工资性收入及收入多样性低。这一点与欧孝双[54]在内蒙古牧区的研究不同。他发现内蒙古牧民家庭收入与劳动力受教育水平无关。这种差异可能源自不同民族的经营理念和文化传统。内蒙古牧民主要依赖畜牧业经营性收入[5],主要通过扩大养殖规模、提高出栏率来增加家庭收入。羌塘地区牧民多依靠政策性收入,在“惜杀惜售”观念和“草奖”政策要求影响下,主要靠减畜实现“草畜平衡”来获取政策补贴,出栏的牲畜也主要用于自食,商品率较低。

3.3 分区精准施策必要性

不同草地类型区家庭人口特征和收入构成之间的关系差异较大。在高寒草甸区,牧民家庭收入及构成基本上不受人口特征的影响。一方面,高寒草甸区牧民户均草地面积小(图3b),在“限高保底”政策约束下获取的政策性补贴较低。由于距离拉萨和那曲等城市(市场)较近,畜产品销售相对较便利,高寒草甸区牧民家庭经营性收入相对较高。高寒草甸区劳动力受教育水平相对较高,非牧就业比例较高,可能是其家庭工资性收入较高的原因。但是,高寒草甸区生产力高[51],现行“草奖”政策按面积计算补偿金额,没有充分考虑其生态效益规模。建议根据高寒草甸禁牧草地生产力水平适当提高补偿标准。

高寒草原区牧民家庭经营性收入相对较低。高寒草原生产力(44.01 g·m-2)大约是高寒草甸区(85.43 g·m-2)的一半,但户均放牧强度(0.46羊单位·ha-1)仅为高寒草甸区(3.08羊单位·ha-1)15%左右(图3)。现行“草奖”政策标准可能低估了高寒草原合理载畜量,建议对其进行重新测算,适度提高高寒草原区牧民家庭的牲畜存栏规模,从而增加其畜牧业收入。实现“草畜平衡”后,牧民家庭剩余劳动力增加,从事非牧业就业的可能性增加。但在高寒草原和荒漠草原区,劳动力受教育年限较短、文盲率较高。这不单会限制高寒草原和荒漠区牧民家庭的经营性收入,还会影响其工资性收入。因此,建议相关部门积极发展牧区基础教育、开展牧民技术培训、努力提高劳动力素质、促进剩余劳动力非牧就业。

4 结论

藏北羌塘地区牧民家庭规模大、抚养比高、劳动力充足但受教育水平低,家庭收入高度依赖草奖政策补贴。高寒草甸区牧民家庭经营性收入较高,政策性收入较低,受人口特征影响不明显,建议适度提高草奖补贴标准。高寒草原和荒漠草原区牧民家庭收入和构成受家庭人口数量和抚养比影响显著,应鼓励牧民非牧就业,提高生计水平。此外,荒漠草原区牧民收入和构成还受家庭成员文盲率影响,建议通过开展技术培训提高当地牧民综合素质,拓展就业渠道。综上所述,建议未来在制定相关政策时充分考虑不同草地类型区牧民家庭人口特征的差异性以提高政策可行性和牧民生计可持续性。