覆盖煤矸石对矿区土壤养分及盐分特征的影响

韩秀娜,董颖,耿玉清,李娜,张超英

北京林业大学林学院,北京 100083

覆盖是农业生产实践中被广泛应用的技术措施之一,能够有效节水保墒、提高土壤温度以及抑制杂草生长等(Yimer,2020)。在覆盖过程中,覆盖材料能在水分的浸润和淋溶作用下释放多种营养元素从而影响土壤的化学特征,如增加土壤有机质和抑制土壤盐渍化等(Dong et al.,2018)。目前常用的覆盖材料主要有天然有机物、人工合成物以及天然无机物等(倪雪等,2017)。其中,砾石作为一种传统的无机覆盖材料,已有300余年的应用历史(Qiu et al.,2014)。砾石一般指粒径为2—64 mm的岩石碎屑物(Poesen et al.,1994)。研究表明砾石保蓄水分的效果与覆盖厚度呈正相关,与粒径呈负相关(Qiu et al.,2018)。覆盖材料不同,其对土壤理化特征的影响也不同。

煤矸石是矿区常见的固体废弃物,它是一种低碳的灰黑色硬质岩石混合体(严家平等,2017)。煤矸石中含有植物生长所需的多种矿质元素,在水分浸润下能够释放多种养分和盐基离子,且这种释放作用受到煤矸石粒径大小的影响(余健等,2018;赵丽等,2020)。煤矸石与土壤或秸秆等掺混形成的混配基质能为植物生长提供较好的理化环境(Du et al.,2020;张宇航等,2021)。作为岩石碎屑物的一种,当煤矸石在土壤表层时能够促进土壤水分入渗(党宏宇等,2012)。此外,覆盖不同厚度和不同粒径的煤矸石能够有效促进土壤水分入渗并抑制蒸发(Han et al.,2021)。

煤矿开采严重破坏了矿区植被和土壤的原有属性(杨勤学等,2015),植被恢复是矿区生态修复所面临的关键问题。水分和养分是植物生长的必要因素,盐分含量的高低则直接影响到植物对水分和养分的吸收(张治国等,2018)。综上,煤矸石能够影响土壤的理化特征,且已有研究表明将煤矸石作为覆盖材料能够改善土壤的水分状况。然而,覆盖煤矸石对土壤养分及盐分特征的影响还未见报道。因此,本试验通过测定覆盖不同厚度及不同粒径煤矸石后矿区土壤的 pH、养分和盐分特征指标,阐明覆盖煤矸石对矿区土壤化学特征的影响,以期为煤矸石的资源化利用及矿区植被恢复提供数据参考和理论依据。

1 试验设计及研究方法

1.1 试验材料

供试土壤和煤矸石均取自宁夏灵武羊场湾排矸场,并于2018年11月被运至北京林业大学三顷园苗圃。土壤在自然条件下风干后,过5 mm土筛备用。用铁锤将煤矸石进行人工破碎并混合均匀后,再用不同直径的不锈钢筛将煤矸石筛分成4组直径范围备用(P1、P2、P3和P4),分别为0 cm<P1≤0.5 cm、0.5 cm<P2≤1 cm、1 cm<P3≤2 cm和 2 cm<P4≤4 cm。为避免煤矸石风化对其养分及盐分特征的影响,本试验所选用的煤矸石均为颜色黑亮,未风化的新鲜矸石。

1.2 试验设计

本试验采用模拟土柱法(李卓瑞等,2016)。将处理好的土壤填装到高为50 cm、内径为15 cm的PVC管中,土柱填装高度设计为30 cm。PVC管底部均匀分布6个直径为1 cm的小孔,用于排水和通气。在PVC管内底部垫有滤纸和纱布,以防止土壤颗粒漏出。装土前在 PVC管内壁均匀涂抹凡士林以消除壁面优势流的影响。分层填装土壤,通过装入土壤的质量和柱体体积将容重控制在 1.4 g·cm-3。每填装完一层土壤后,用玻璃棒在土壤表面轻微搅动进行打毛,使土壤孔隙相连。

土壤填装完成后,再将4种不同粒径范围的煤矸石分别按照4 cm(T1)和16 cm(T2)的厚度均匀地覆盖到土壤表面,同时设置不覆盖煤矸石的土柱作为对照试验(CK)。本试验共有9个处理、每个处理3次重复。土柱填装全部完成后,加入1 L去离子水使煤矸石充分浸润,之后每5天浇一次去离子水,每次1 L。培养90 d后,将覆盖在土壤表层的煤矸石小心地取出,采集土壤样品以测定其pH、养分及盐分特征的相关指标。

1.3 测定指标及方法

土壤 pH采用酸度计(中国上海雷磁 PHS-3E型)测定。土壤有机碳含量采用硫酸-重铬酸钾容量法进行测定;全氮含量采用凯氏定氮法进行测定;水溶性碳和水溶性氮含量利用碳氮分析仪(德国耶拿Multi N/C 3100 analyzer)测定;有效磷含量采用碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法进行测定;速效钾含量采用醋酸铵浸提-火焰光度法进行测定。以水土比为5∶1浸提土壤水溶性盐,总盐量为以下 8个水溶性盐分离子含量的总和。K+和Na+采用火焰光度法测定;Ca2+和Mg2+采用EDTA络合滴定法测定;CO32-和HCO3-采用双指示剂滴定法测定;Cl-采用AgNO3滴定法测定;SO42-采用EDTA间接滴定法测定。

1.4 数据处理

采用 Excel 2016进行数据处理。采用 SPASS 23.0统计分析软件,利用One-way ANOVA的方法分析不同处理条件下土壤养分特征的变化,多重比较选用最小显著性差异法(LSD);利用Two-way ANOVA法分析覆盖煤矸石厚度、粒径及二者的交互作用对土壤pH、养分及盐分特征的影响。不同处理条件下土壤pH柱状图和各盐分离子占比饼图采用Origin 2018软件绘制。根据测得的指标,利用系统聚类法,选用平方欧式距离得到聚类谱系图,并将特征值相似的处理合并为一类。

2 结果与分析

2.1 土壤pH的变化

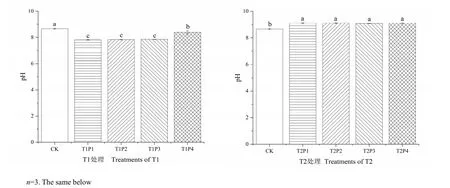

当覆盖煤矸石厚度为T1时,各处理的pH显著低于CK;当覆盖煤矸石厚度为T2时,各处理的pH则显著高于CK(图1)。T1覆盖厚度下土壤pH的范围为7.81—8.38,T2覆盖厚度下土壤pH的范围为9.08—9.11。

图1 覆盖不同厚度及不同粒径煤矸石处理下土壤pH的变化Fig. 1 Changes of soil pH under the mulching treatments of coal gangue with different thicknesses and particle sizes

2.2 土壤养分特征的变化

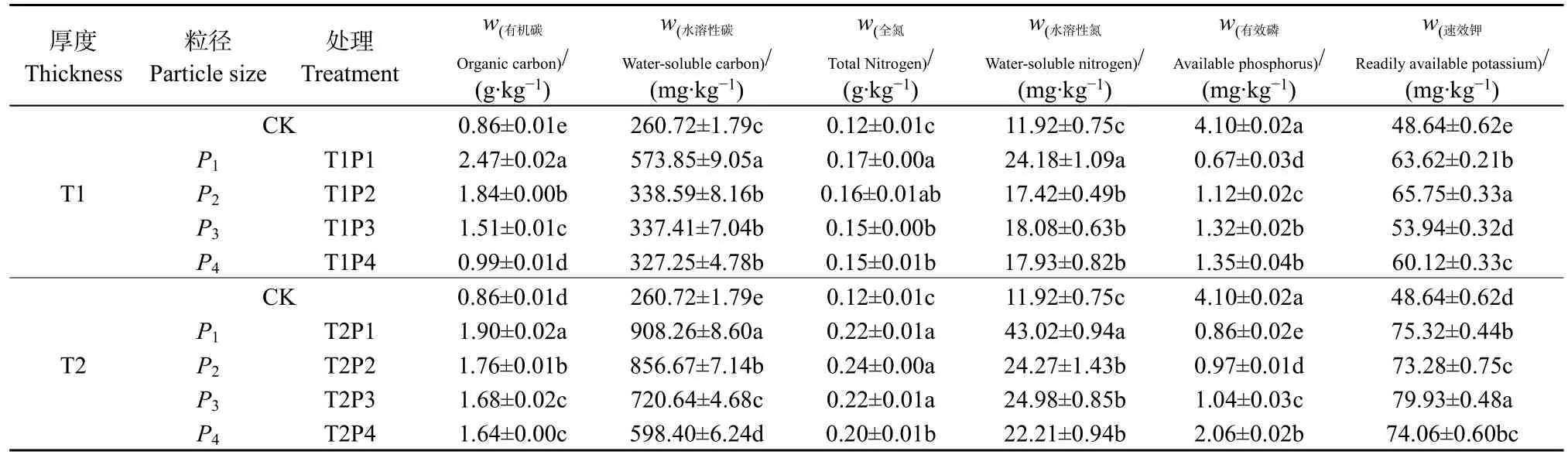

覆盖煤矸石条件下土壤的有机碳、水溶性碳、全氮、水溶性氮和速效钾含量均显著高于 CK,而有效磷含量则显著低于CK(表1)。在所有覆盖处理中,T1P1的有机碳含量和水溶性碳含量均为最高,T2P2的全氮含量最高。就有效磷而言,不同的覆盖厚度处理下 P1粒径处理的有效磷含量均为最低。当覆盖厚度为 T2时,有效磷含量随煤矸石粒径的增大而显著降低。所有覆盖处理中,T1P1的有效磷含量最低,较CK降低了83.66%。

表1 覆盖不同厚度及不同粒径煤矸石处理下土壤养分特征的变化Table 1 Changes of soil nutrient characteristics under the mulching treatments of coal gangue with different thicknesses and particle sizes

2.3 土壤盐分特征的变化

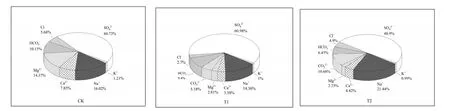

将相同覆盖煤矸石厚度下不同粒径处理的水溶性盐分离子含量做加权平均值,从而得出不同覆盖厚度处理下土壤水溶性盐分离子的占比(图2)。CK不含CO32-,T2的CO32-占比是T1的2.06倍。所有处理的阳离子均以Na+为主,阴离子均以SO42-为主。

图2 覆盖不同厚度煤矸石处理下土壤水溶性盐分离子的占比Fig. 2 Proportion of soil water-soluble salt ions under the mulching treatments of coal gangue with different thicknesses

2.4 双因素方差分析结果

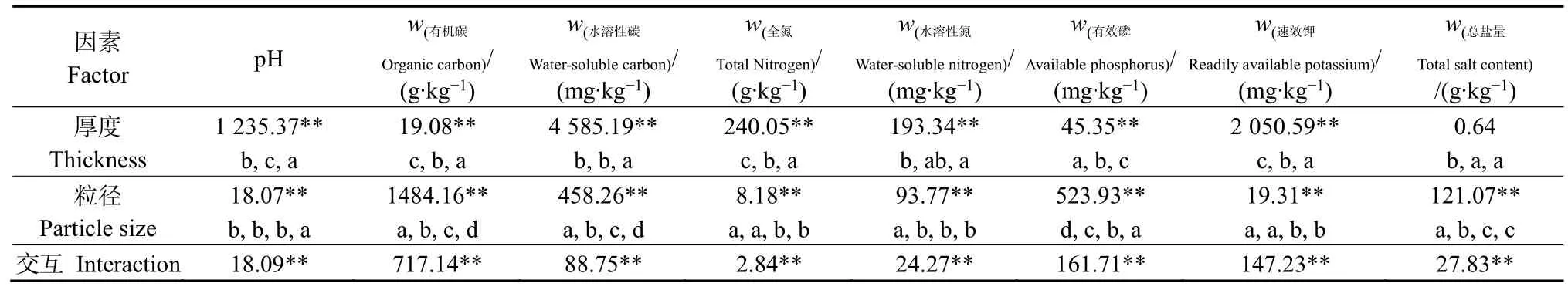

双因素方差分析结果表明,覆盖煤矸石的厚度、粒径及其交互作用均能显著影响土壤的pH及养分特征,但覆盖厚度对土壤盐分特征的影响不显著(表2)。根据F值,覆盖厚度对pH、水溶性碳、全氮、水溶性氮和速效钾含量的影响程度最大,而粒径对有机碳、有效磷和全盐含量的影响程度最大。就覆盖厚度而言,有机碳、全氮和速效钾的含量均随厚度的增加显著增大,而有效磷含量则显著减小。随煤矸石粒径的增大,有机碳和水溶性碳含量显著减小,而有效磷含量则显著增加。

表2 覆盖不同厚度及不同粒径煤矸石处理下土壤化学特征的双因素方差分析Table 2 Two-way ANOVA analysis for soil chemical characteristics under the mulching treatments of coal gangue with different thicknesses and particle sizes

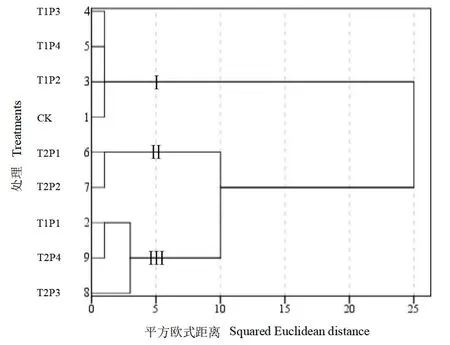

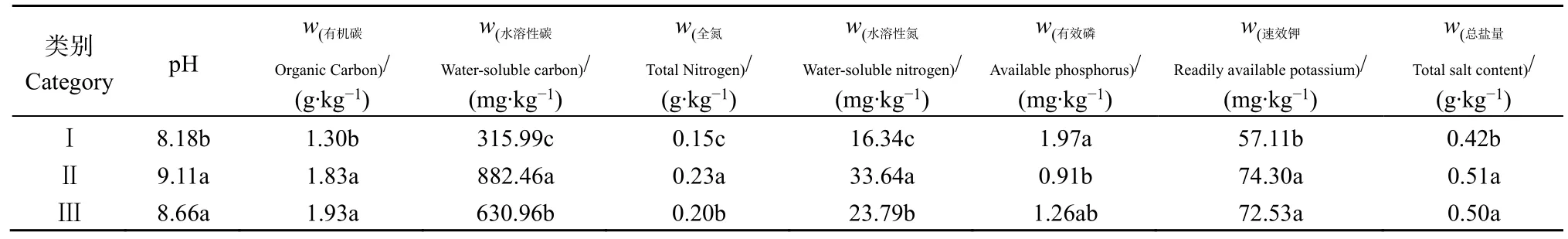

2.5 聚类分析结果

为探究不同处理方式下土壤化学特征的相似性和差异性,对9个处理的pH、养分和盐分特征指标进行系统聚类分析,得到聚类谱系图(图 3)。根据平方欧式距离为5,所有处理被分为3个类别。类别Ⅰ包括T1P2、T1P3、T1P4和CK共4种处理。类别Ⅱ包括2种处理,即T2P1和T2P2。类别Ⅲ仅包括3种处理,分别为T1P1,T2P4和T2P3。

图3 覆盖不同厚度及不同粒径煤矸石处理下土壤化学特征的聚类谱系图Fig. 3 Cluster pedigree map for soil chemical characteristics under the mulching treatments of coal gangue with different thicknesses and particle sizes

将各类别所包含处理的特征指标做平均值,结果表明类别Ⅰ的有效磷含量显著高于类别Ⅱ,而类别Ⅰ的其余指标则显著低于类别Ⅱ和类别Ⅲ(表3)。类别Ⅱ和类别Ⅲ的pH以及有机碳、有效磷、速效钾含量和总盐量无显著差异,而类别Ⅱ的水溶性碳、全氮和水溶性氮含量显著高于类别Ⅲ。类别Ⅲ的有机碳、水溶性碳、全氮、水溶性氮和速效钾含量的均值较CK分别提高了124.42%、142.01%、66.67%、99.58%和49.12%。

表3 聚类分析的统计结果Table 3 The statistical results of cluster analysis

3 讨论

3.1 覆盖煤矸石对矿区土壤pH的影响

本研究结果表明覆盖厚度对土壤 pH值的影响远大于其粒径的影响(表2)。其中,较小覆盖厚度(T1)处理的土壤pH显著低于CK,而较大覆盖厚度(T2)处理的pH显著高于CK。有研究表明煤矸石淋溶液的 pH与矿物溶解有关,原因是在淋溶过程中煤矸石中的硫化矿物溶解产生SO42-和H+,而K、Na、Ca和 Mg等碱金属矿物的溶解则消耗 H+(Song et al.,2021)。这支持了本文的结果,因为较CK而言,T1处理的SO42-含量相对增加而Na+含量相对减少,故pH显著降低;T2处理的SO42-含量相对减少而Na+含量相对增多,故pH显著增加。

3.2 覆盖煤矸石对矿区土壤养分特征的影响

煤矸石中含有碳、氮、磷和钾等元素,在水分的浸润下,这些养分物质不断被淋出,使得土壤中养分含量发生变化(Li et al.,2019)。本研究中,双因素方差分析表明覆盖煤矸石能够显著增加土壤的有机碳、水溶性碳、全氮、水溶性氮和速效钾含量,而有效磷含量则随覆盖厚度的增加显著降低(表2)。煤矸石的溶解性有机碳和氮素能够被水分淋出并进入周围土壤(刘钦甫等,2010;郑永红等,2017)。余健等(2018)发现煤矸石在水分浸泡培养后,速效钾的含量高于供试煤矸石初始值,而有效磷含量则低于初始值。这与本研究结果相似,覆盖煤矸石厚度增加,意味着煤矸石用量的增大,淋出液的养分含量增多,所以土壤的养分含量就越多。有效磷含量降低则可能是因为煤矸石淋出液中含有盐分离子,尤其是Ca2+容易与磷酸根离子形成难溶性磷酸钙盐,从而降低了磷的有效性(汪梦甜等,2017)。

除覆盖厚度外,煤矸石的粒径也显著影响土壤的养分含量。双因素方差分析表明较小粒径处理的有机碳、水溶性碳、全氮、水溶性氮和速效钾含量相对较高,而有效磷含量则随煤矸石粒径的增大显著增大。这与前人研究结果一致,煤矸石中元素的浸出量随其粒径的减小而增大(郑刘根等,2016)。这是因为煤矸石粒径越小,比表面积越大,固液接触面积越大,煤矸石中的养分元素就越容易被淋出。

3.3 覆盖煤矸石对矿区土壤盐分特征的影响

本研究中,覆盖煤矸石处理与CK相同,盐分组成特征均以Na2SO4为主(图2)。这与张治国等(2018)的研究结果不同,因为煤矸石结构复杂,不同地区的煤矸石化学组成具有一定差异,淋出液中离子也有会所不同(Li et al.,2019)。

双因素方差分析表明,覆盖煤矸石处理下土壤的总盐量显著高于 CK,且较小粒径煤矸石覆盖处理下土壤的总盐量显著高于较大粒径处理(表2)。这被前人的研究结果所支持,煤矸石中可溶性盐分离子的淋出使得下层土壤的总盐量增加,且煤矸石粒径越小,单位面积淋出的盐分离子含量越多,土壤总盐量就越高(张治国等,2018)。

3.4 聚类分析

根据聚类分析的统计结果(表 3)和土壤盐化分级标准,各类别处理的土壤总盐量均值均小于 1 g·kg-1,属于非盐化土壤。这表明覆盖煤矸石虽然增加了土壤总盐量,但并未对土壤产生盐害。此外,类别Ⅰ的养分含量显著低于类别Ⅱ和类别Ⅲ,但类别Ⅱ的pH高达9.11,不利于矿区植被恢复,因此在实践中应优先考虑类别Ⅲ。同时,考虑到煤矸石颗粒太细会增加矿区扬尘污染,所以在实际应用中不应优先考虑T1P1处理(图3)。

4 结论

(1)覆盖煤矸石的厚度、粒径均能显著影响土壤的化学特征。总体而言,覆盖厚度越大、粒径越小,煤矸石中各元素淋出的量越多。

(2)覆盖煤矸石使得土壤的 SO42-占比明显增加。供试土壤与煤矸石的盐分组成特征均以Na2SO4为主。

(3)在实际应用中,应优先考虑覆盖煤矸石厚度为16 cm、粒径范围为1—4 cm的处理。