福建德化龙门大峡谷地热特征及前景分析

李全力

(福建省闽东南地质大队,泉州,362011)

福建省闽东南地质大队于2019~2020年在德化龙门大峡谷开展地热调查评价,首次发现了温泉露头1处,并圈定了地热异常区1处。结合后续的野外地质调查研究,为该区及外围地热资源勘查提供一种思路,为龙门大峡谷地热进一步勘查提供依据。

1 区域地质条件

1.1 地形(地貌)特征

龙门大峡谷温泉点位于龙门滩水库东北侧浐溪河床处,即龙门大峡谷景区北端。浐溪发源于戴云山脉主峰,总体向东流入龙门滩水库,出龙门滩水库后总体流向北北东至水口镇的涌口与涌溪汇集流入大樟溪。调查区测流丰水期为376.5 L/s,枯水期为30.8 L/s。龙门大峡谷起点位于龙门滩水库大坝处,似“右耳状”往北北东方向展布,长约为2.3 km,宽为30~70 m;周边水系较发育,河谷多呈“V”字型,局部为陡崖,山势险峻。研究区温泉点基岩裸露,北侧为缓坡,土层较厚;南侧为陡坡,山坡上断续见陡崖为深切割且地形起伏较大的构造侵蚀中低山地貌;地形总体为龙门滩水库、浐溪低,四周高。龙门大峡谷最高点位于西北侧大山林,海拔为795 m,温泉点海拔约为380 m,高差约为415 m。

1.2 地层岩性

区域出露的地层较简单,主要有第四纪全新世,早白垩世寨下组、黄坑组、小溪组,晚侏罗世南园组及新元古代马面山(岩)群大岭(岩)组。龙门大峡谷温泉点出露岩性为晚侏罗世南园组第三段流纹英安质晶屑熔结凝灰岩,岩石脆性较强。

1.3 构造

龙门大峡谷温泉位于闽东火山断坳带中段,戴云山巨型环状火山构造的西南部。区域构造上位于福安—南靖北东向断裂带南段(德化—南靖段)、闽江口—永定北东东向断裂带中段、浦城—尤溪北北东向断裂带南端交会复合部位,构造较复杂。根据温泉出露的位置与构造的关系分析,全省约70%的温泉集中在福安—南靖北东向断裂带以东区域,温泉的展布和出露位置大多数与北西向(约占50%)和北东向(约占40%)断裂有关[1-4]。

区域构造活动强烈,主要为断裂构造发育,形成以北西向、北东向为主,东西向、南北向构造形迹零星分布的基本构造格局;此外在龙门大峡谷西北侧、西南及东南侧均见环状、放射状构造分布。地质构造对区域地下水,特别是基岩裂隙水及地下热水的贮存与分布起着显著的控制作用。区域地热点均出露在北西向与北东向断裂构造的交会部位及其附近,如现已发现的雷峰镇上蕉溪、下蕉溪,南埕镇塔兜、龙门滩镇碧潭等地热点(图1)。

1.4 侵入岩

区域侵入岩主要有晚白垩世花岗斑岩、早白垩世花岗闪长斑岩、晚侏罗世潜花岗斑岩、石英闪长岩及斜长流纹斑岩、流纹岩脉、花岗斑岩脉、石英正长斑岩脉、闪长玢岩脉等。龙门大峡谷温泉与斜长流纹斑岩关系密切。

工作区内斜长流纹斑岩脉沿北东向断裂构造出露,平面上总体走向北东,似“大骨头状”出露,剖面上总体倾向南东,倾角为75°~80°,其中北东侧断层,倾向以南西为主,倾角近直立(82°左右),局部倾向北东,倾角 81°左右。斜长流纹斑岩具较强蚀变,蚀变矿物为微粒石英、方解石、绿帘石及鳞片状绿泥石。斜长流纹斑岩脉围岩为晚侏罗世南园组第三段流纹英安质晶屑熔结凝灰岩(图2)。

图2 龙门大峡谷地热地质及等温线图Fig.2 Geothermal geology and isotherm map of Longmen canyon1—晚侏罗世南园组第三段;2—流纹斑岩;3—硅化/褐铁矿化;4—高岭土化/绢云母化;5—叶腊石化/绿泥石化/绿帘石化;6—性质不明断层及产状;7—平推断层;8—逆断层及产状/正断层及产状;9—断层破碎带及构造角砾;10—裂隙产状;11—实测地质界线及接触产状;12—温泉点编号/温泉水温(℃)、流量(L/s)/;13—测温孔及编号;14—可控源测线及编号;15—等温线及温度

2 地热点地质特征

2.1 温泉出露特征

龙门大峡谷温泉出露在龙门大峡谷景区北侧,浐溪流向由西向北急转弯处河谷的南侧。温泉点基岩裸露,可见多处温泉沿斜长流纹斑岩张性裂隙溢出,属于上升泉,但泉水流量较小,压力也较小,多沿张裂隙呈漫流状。温泉出水点位于浐溪水面以下,温泉溢出总面积约100 m2,在浐溪水面可断续见气泡冒出。3处地热出水点海拔约380 m,水温30.8~31.6℃,估计其3处流量总和为0.174 L/s,溢出裂隙产状倾向为208°~218°,倾角为75°~86°。温泉沿北西向断裂分布,受北东、北西2组断裂控制,温泉出露点硫磺臭不明显。

2.2 地温场特征

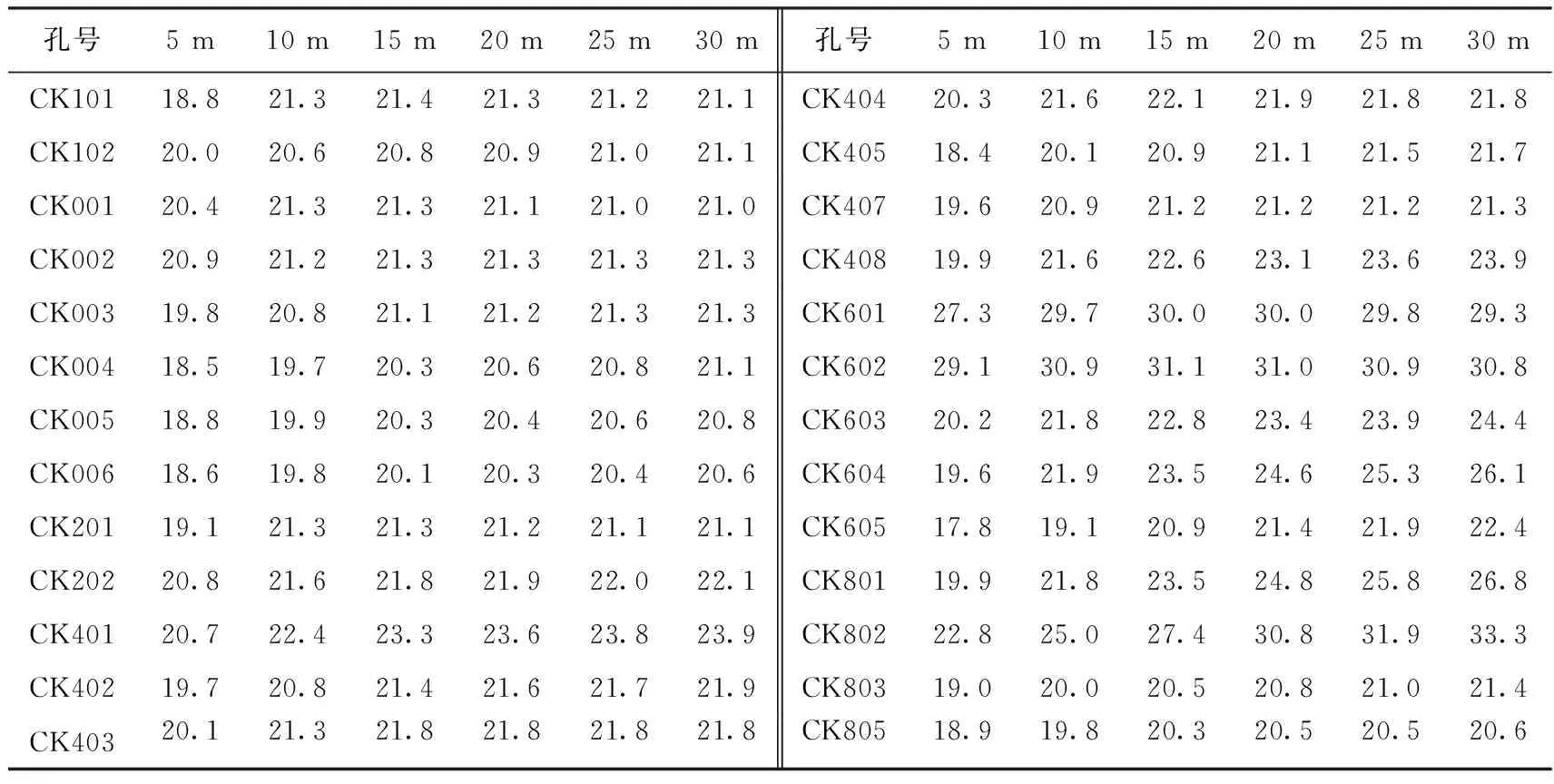

2.2.1 垂向地温变化特征

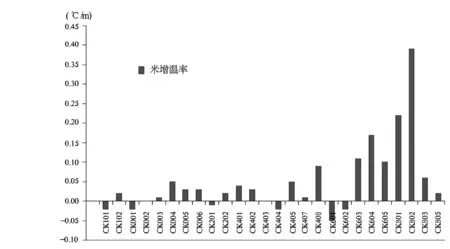

综合分析浅层测温孔资料(表1),发现孔深15~20 m基本不受地表气温影响,故埋深15 m处地温作为常温带温度。对26个测温孔孔深15~30 m开展米增温统计,米增温≤-0.05℃的测温孔有1个,0.05℃≥米增温率>-0.05℃的测温孔有18个,0.10℃≥米增温>0.05℃的测温孔有3个,米增温>0.10℃的测温孔有4个。米增温>0.10℃的测温孔有CK603、CK604、CK801、CK8024个,其中CK802增幅度最大,增温率达0.39℃/m(图3);这表明CK603、CK604、CK801、CK802测温孔尚未揭露地下主要热水通道,同时也表明这些测温孔位于地温异常中心。

表1 龙门大峡谷测温孔不同深度统测温数据

图3 龙门大峡谷各测温孔孔深15~30 m地温米增温统计图(℃/m)Fig.3 Statistical map of temperature increase in meters of each temperature measuring hole 15~30 m deep in Longmen canyon(℃/m)

2.2.2 平面地温变化特征

调查区小范围地下恒温层埋深为15 m,温度为21.3~21.8℃。孔底(30 m)地温以25℃为地温异常分界温度[5],圈定地热异常范围。该地热异常区(地热异常靶区)范围,北西向长为190 m,北东向宽为70 m,呈椭圆状,面积为10 840 m2;以北西向断裂构造(F2)与北东向断裂构造(F4)内充填的斜长流纹斑岩脉交会处为异常中心。

2.3 地热形成的水文地质条件

2.3.1 温泉的控热构造

龙门大峡谷温泉位于北西向F2断裂与北东向F4断裂交会处,这2组断裂是该地热温泉的控热构造。

北西向F2断裂:在卫星影像图上表现为直线型沟谷、河流急拐弯等;在磁法剖面平面图上表现为较弱的磁异常。地表走向北西约303°,北西段倾向南西,倾角75°左右,南东段倾向北东,倾角81°左右;该断裂切割北北东向F3断裂,发育构造破碎带,破碎带宽为5~15 m;同时和北东向F4断裂互切,与F4互切交会处及北西侧破碎带较宽,宽度为30~40 m。F2与F4断裂交会处及北西段破碎带发育,断裂带两侧岩石裂隙较发育,断裂表现为张性,岩石具强硅化、绿泥石化、绿帘石化等蚀变。岩石强硅化处表现为正地形,岩石破碎带发育处常表现为负地形,岩石伴有构造角砾、构造透镜体等强构造破碎蚀变。推测F2与F4断裂交会处及北西段破碎带为张性正断层。该断层区域上表现早期为压剪性断层,晚期为张性断层,活动时期为燕山中-晚期(1)福建省地质矿产勘查开发局,1∶5万雷锋镇幅地质图说明书,2001。。

F2断裂深部在物探CSAMT勘查2线、3线上表现为明显串珠状低阻值,低阻异常整体倾向南西,倾角约80°。其中,2线在标高-400~-500 m出现2处串珠状低阻体,-500~-1 000 m处出现一处较大的低阻带,3线在标高0~-1 000 m断续见串珠状低阻体。根据物探CSAMT法推测该断裂构造深部产状也较陡,局部出现反倾现象,深部延伸较大,发育深度超过2 000 m。

北东向F4断裂:区域上隶属于闽江口—永定断裂带,属基底断裂。带内分布有晚侏罗世南园组及早白垩世黄坑组及寨下组火山岩地层。在卫星影像图上表现为直线型沟谷、河流急拐弯等;在磁法剖面平面图上表现为较弱的磁异常。走向55°~65°,倾向南东,倾角65°~80°,与北西向F2断裂交会,并互相切割。在断裂构造内及附近见石英脉、流纹斑岩脉充填,在构造破碎带外围,受F4断裂影响北东东走向裂隙密集发育。在与北西向F2断裂交会处,斜长流纹斑岩网状裂隙发育,局部见构造角砾,岩石具强绿泥石化和绢云母化,局部具强高岭土化,沿流纹斑岩北西向裂隙带见地下热水出露。温泉处岩石具变余少斑结构、变余碎裂结构,基质具变余微球粒结构、鳞片变晶结构、细粒变晶结构。原岩为斜长流纹斑岩,成岩后遭绿泥石化和绢云母化作用,部分被鳞片状绿泥石和绢云母取代;然后蚀变原岩在构造碎裂作用下,破碎成大小不等的碎块;随着细粒石英变晶顺着碎块间充填交代,现由蚀变的原岩碎块(约62%)和晚期蚀变的石英变晶(约38%)组成。该断层区域上表现为张性正断层,局部具压剪性活动, 活动时期为燕山晚期(2)福建省地质矿产勘查开发局,1∶5万雷锋镇幅(G50E015018地质图说明书),2001。。

F4断裂深部在物探CSAMT勘查6线、7线上出现较为明显串珠状低阻值,低阻异常整体倾向南东,倾角约85°。6线更靠近F2与F4交会处,呈明显串珠状低阻形态,在标高-400 m以上,总体倾向南东,倾角约85°,标高-400~-900 m存在一个较厚的低阻带,推测该低阻带为受F2与F4共同影响的破碎含水带。根据物探CSAMT推测该断裂构造深部产状也较陡,深部延伸较大,破碎带形态与流纹斑岩脉基本一致。越靠近北西向F2断裂构造,岩石深部越破碎,富水性较好。

2.3.2 水文地质特征

龙门大峡谷温泉出露于北西向F2与北东向F4断裂的交会部位,沿北西向F2断裂破碎裂隙带出露,出露岩性为斜长流纹斑岩。地热异常中心位于北西向F2断裂与北东向F4断裂交会处,但地热异常总体沿北西向F2断裂展布。北东向F4断裂为区域性深大断裂带,沿该断裂可沟通深部热源;北西向F2断裂为张性正断层,岩石破碎,构造裂隙发育,可将深部热水导出地表[6]。沿F4断裂侵入的斜长流纹斑岩脉,在这2组断裂交会处表现为强动力破碎及强蚀变,表明斜长流纹斑岩形成后,北西向F2断裂曾再次活动。斜长流纹斑岩在北西向动力作用下,先遭绿泥石化和绢云母化作用,后遭硅化蚀变,绿泥石化和绢云母化和原岩混在一起呈面状,硅化呈团块状和脉状产出。F2与F4断裂在龙门大峡谷北侧浐溪河谷急转弯处交会,北西向F2断裂形成的张性裂隙将地表与深部连通,形成了地下热水储存的良好空间,为地下热水出露提供了良好通道。

2.3.3 成因模式分析

龙门大峡谷温泉与北西向F2断裂、北东向F4断裂及沿这2组断裂交汇处侵入的斜长流纹斑岩脉有关[7-10](图4)。

图4 龙门大峡谷温泉成因模式图Fig.4 Spring origin pattern diagram of Longmen canyon

(1)北东向F4断裂为控热构造,提供深部热源;F4断裂后期或F4断裂之后,沿F4断裂侵入的斜长流纹斑岩脉,将深部热源上带;侵入斜长流纹斑岩和围岩一起形成热储盖层。

(2)侵入斜长流纹斑岩形成后,北西向F2断裂再次活动,在北西向F2断裂作用下,形成的张性裂隙或导水裂隙将地表与深部连通,在北西向F2断裂与北东向斜长流纹斑岩脉交会处形成深部地下热水的上升通道。

(3)大气降水或地表水沿北西向F2断裂下渗,补充深循环地下水,在F4深部被隐伏(花岗岩)热源加热增温后上升寻找出露口。深部地下热水沿北西向张裂隙在与斜长流纹斑岩脉交会处上盘出露地表。

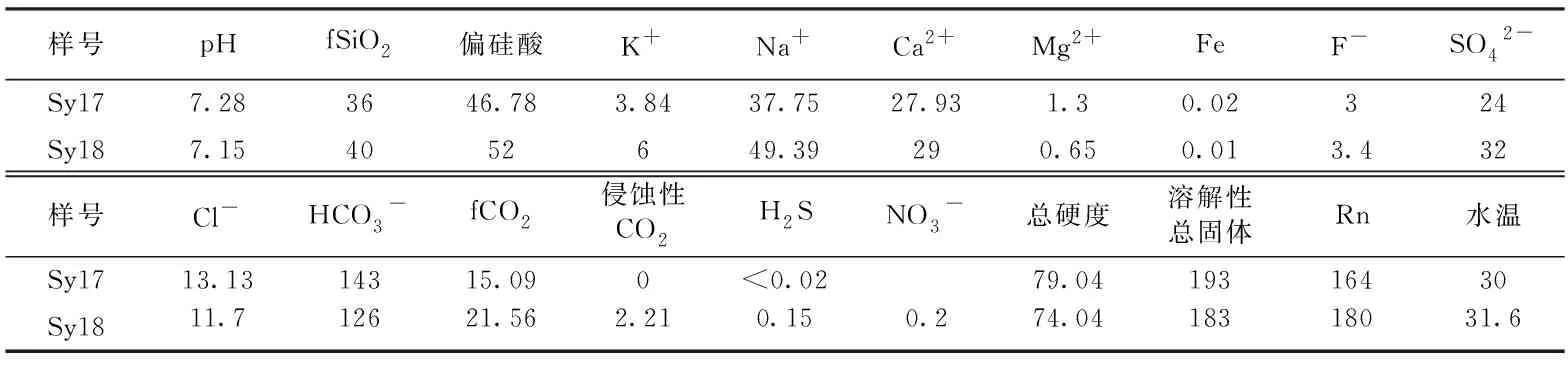

3 地下热水水化学特征

3.1 地下热水水化学特征

根据水质测试结果,按舒卡列夫分类法划分,地下水主要水质类型为HCO3-K+Na.Ca型①,地下热水水质类型为HCO3-K+Na·Ca型和HCO3-K+Na型(表2)。pH值为7.15~7.28,为中性水,F-含量为3.0~3.4 mg/L,fSiO2含量为36.0~40.0 mg/L,溶解性总固体(矿化度)为183~193 mg/L,偏硅酸含量为46.78~52.00 mg/L,氡(Rn)含量为164~180 Bq/L。H2S 含量为0.15 mg/L(未闻到明显的硫磺臭味)。

表2 龙门大峡谷地下热水水化学特征值

结合区内地下水的化学特征,选择pH值、溶解性总固体、fSiO2、F-离子等与测温孔孔底(孔深30 m)地温等温线对比[11],发现F-含量等值线与测温孔底30 m地温等值线吻合性最好(3)福建省闽东南地质大队,德化县龙门大峡谷地热资源调查评价报告,2021。。

地下热水与地表水相比:pH平均值为1.02倍,无明显变化;F-平均含量为6.73倍,显著增高;fSiO2平均值为1.23倍,略有增高;溶解性总固体总体平均值为2.49倍,较明显增高。地下热水与无温度异常地下水相比:F-含量明显较高,溶解性总固体总体较高,pH值、fSiO2值无明显变化(4)福建省闽东南地质大队,德化县龙门大峡谷地热资源调查评价报告,2021。。

3.2 地球化学温标及热储温度计算

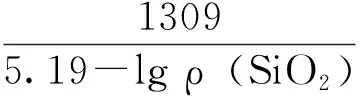

根据地球化学温标估算热储温度之二氧化硅地热温标中的无蒸汽损失的石英温标法计算公式[12]:

式中:t为热储温度(℃);ρ(SiO2)为热水中溶解的硅酸形式的SiO2的质量浓度 (mg/L)[13]。

分别把温泉点SW094中SiO2含量40 mg/L和测温孔CK601中SiO2含量为36 mg/L代入公式中,计算结果分别为91.47℃、87.46℃,属低-中温地热。

4 地热前景分析及寻找地热方向

(1)龙门大峡谷温泉偏硅酸含量为46.78~52.00 mg/L,氡(Rn)含量为164.00~180.57 Bq/L,水温为30.8~31.6℃,测温孔底(30 m)水温最高为33.3℃;采用二氧化硅地热温标中的无蒸汽损失的石英温标法计算热储温度为87.46~91.47℃。可命名为“硅酸水、氡水、淡水”,属低-中温地热资源,具有医疗矿水开发潜力。

(2)龙门大峡谷温泉米增温>0.10℃的测温孔有CK603、CK604、CK801、CK802等4个,其中CK802测温孔增幅最大,增温率达0.39℃/m。CSAMT法显示北西向F2断裂深部见串珠状低阻带,在标高-500~-1 000 m见一处较大的低阻带,北东向F4断裂深部见串珠状低阻带,在标高-400~-900 m见一处较大的低阻带。表明深部具有进一步提高水量、水温的潜力。在北西向F2断裂与北东向F4断裂交会处,沿F4充填的斜长流纹斑岩脉上盘CK801测温孔附近开展深孔验证,预计在孔深800 m处,温度可达70℃左右。值得进一步勘查。

(3)龙门大峡谷温泉分布在北西向F2断裂与北东向F4断裂交会处。北西向F2断裂为导水构造,北东向F4断裂为控热构造,沿这2组断裂交会处侵入的斜长流纹斑岩脉是沟通深部热源的通道,将深部热源带到地表。因此该区周边北西向断裂与北东向断裂交会处侵入的斜长流纹斑岩脉,且在斜长流纹斑岩脉形成后,存在构造活动迹象的地方,是该区今后寻找地热的主要方向。

本文是在作者主编的“德化县龙门大峡谷地热资源调查评价报告”基础上,结合续做项目汇总而成。成文后承蒙张集泉高级工程师提出宝贵修改意见和建议,在此表示衷心感谢!