雷沛鸿教育管理活动的重心及其当代启示

李 斌,石华虎

(广西师范大学教育学部,广西 桂林 510006)

雷沛鸿是中国近代教育史上杰出的教育思想家和教育改革家。他一生从学、从教、从政,跟随孙中山革命,留学欧美十载;归国后,执教于各地,五度主政广西教育。雷沛鸿的建树虽然主要在成人教育方面为人熟知,但事实上,他在教育管理方面也颇有创见,并取得了优异的成绩。对此,以往研究已有涉及,但总体而言倾向于描述雷沛鸿教育管理思想的若干方面,而对雷沛鸿教育管理实践层面论述不足,更未整体上认识雷沛鸿教育管理的价值。①此类研究如:刘兆伟、赵伟.雷沛鸿教育管理思想的内涵、特点及于今日之思考[J].辽宁高等教育研究,1995(6);李露,论雷沛鸿教育行政管理思想与实践[J].华东师范大学学报(教育科学版),1998(1);马佳宏.雷沛鸿教育管理思想论纲[J].广西右江民族师范高等专科学校学报,1999(2);潘启富.雷沛鸿教育法治思想与实践浅析[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2005(10)等。事实上,雷沛鸿对广西教育有全局性远景式策划,并将这些规划落实到教育管理具体层面上来,从而推动普及其教育管理理念。由于时代条件的限制,雷沛鸿的教育管理活动主要聚焦于教育行政管理和教育管理学术研究两大方面。文章试图从上述两方面入手,深化雷沛鸿教育管理活动的研究,并希望为当下教育管理研究提供历史借鉴。

一、雷沛鸿教育管理活动的总体概貌

雷沛鸿近三分之二的生命历程都处于一个动荡不安、变革剧烈的时代。20世纪上半叶,中国尚处于政治动荡、民族经济萌芽的时期,有识之士纷纷前往世界发达国家寻求国家富强之道,而从教育入手改造社会成为时代的强音。雷沛鸿出国留学、考察,充分汲取各类学科的理论养分,分析总结世界上各地区的教育改革和社会改造的实践经验。回国之后,开始结合中国实际情况进行理论“土化”并进行各种教育实验和教育管理活动。

(一)雷沛鸿教育管理活动开展的背景与动因

自1840年以来,西方列强不断入侵,民族独立和国家主权受到严重的破坏;帝国主义和封建主义势力相互勾结,致使民不聊生,民族危机日益深重。中国人民奋起反抗,通过“辛亥革命”终结了两千多年的封建帝制。雷沛鸿亲身参与到这一场剧烈的历史变革之中[1],但建立起来的“共和国”却徒有虚名,革命理想的美好情景并没有在现实生活中得以呈现,危机尤甚从前。

从政治时局看,地方军阀拥兵自重,各自为政,为了谋求中央政权和拓展势力范围,长期合纵连横,相互混战,整个中国大地战火纷飞,政局更迭频繁,人民处于水深火热之中。当时的知识分子面对这一残酷的社会现实,普遍存在着忧患意识,不断地追问和探索中国将何去何从。在此背景下,开始涌现各种解救国家和民族的思想,并在激烈地碰撞中进行着传播和实践活动。从经济方面看,半殖民地半封建的经济情况并没有得到改变。帝国主义不断掠夺我国自然资源,破坏我国经济结构;军阀、官僚则趁混乱之机大量兼并土地,致使民众背井离乡,流离失所;连年的军阀混战,一方面导致原先负责经济生产的青壮年被迫充军;另一方面军费激增导致人民赋税加重,从1912年到1919年,田赋增加7倍,盐税和烟酒税增加3倍,印花税增加6倍[2](P608)。伴随兵祸而来的还有无尽的天灾,根据当时学者推算,仅1930至1935年中,全国水旱灾荒损失近100亿元,平均每个农户损失150元上下[3]。从文化思想方面看,“救亡图存”是贯穿我国近现代史的时代思潮,而其反映在教育领域里就是“教育救国论”。从洋务派提出“师夷长技以制夷”的思想,开始重视学习西方的科学技术,培养各类人才,以谋求“强种”“强国”。“教育救国论”由此而萌生,至甲午战败,民族危机加深,维新运动爆发,政治变革开始加剧,时人对教育与“救亡图存”的关系有更深刻的感受和理解。随着时局的发展,基于爱国主义的“教育救国论”得到更多人的认可和接受,并进行各种各样的实践活动,产生了巨大的社会影响。雷沛鸿就是在这种思潮的影响下先参加革命,后留学欧美。正值此时,欧美各国也正在进行着一场以改革传统教育而使之与社会发展相适应的教育革新运动,诸如杜威、孟禄、克伯屈、格龙维等代表着欧美社会政治和文化新潮流的政治学家、教育学家、社会学家无疑也对其产生巨大而深远的影响。

二十世纪前50年间,内忧外患,天灾人祸,民族危机日益深重,雷沛鸿身处其中,深觉世事艰难,不满于“革命党人的官僚化”和“卤莽灭裂的革命论调”[4](P478),而决心出国留学,求取真知,期间“深感今后革命建国,必须多方用力,而教育为建国大业之根本要图。”在留学期间,有感于国人没有享受基础教育之权利,便发下宏愿“为穷而失教之劳苦大众教育事业而奋斗”[1]。1921年归国后从教于各地大学,开展教育管理活动,彼时时局仍旧动荡。直到新桂系重新执掌广西政权,经过一番经营后,社会环境比较安定,政治相对开明,雷沛鸿在分析时局之后,决定回到广西主持教育改革,从而开启了他从教生涯中成效最显著,影响最广泛的教育管理活动序幕。

(二)雷沛鸿教育管理活动开展概貌

雷沛鸿一生学贯中西,荟萃古今,他一贯主张从宏观和整体上进行教育革新和管理。他的教育思想涉及到教育领域的方方面面,并在长期的办学过程和管理实践中升华为系统的理论,这种理论反过来又指导他的教育管理实践活动。

雷沛鸿留学归国后曾先后执教于暨南大学、中央大学、浙江大学、江苏省立教育学院、中山大学、广西大学等院校。他在江苏省立教育学院任职期间,开始进行自己的理论构建和输出,主讲《教育哲学》、《民众教育概论》、《比较成人教育》等课程;后任教务主任兼研究实验部主任,主持起草了《研究实验工作计划总纲说明书》,先后在无锡城乡创办了许多民众教育实验区,指导和管理试验区的各项事务。这段时间的工作经历,为其之后在广西开展普及国民基础教育运动奠定了坚实的理论和实践基础。

雷沛鸿教育管理活动的重心在广西。他五度执掌广西教育行政,创建和实践了完整的国民教育体系。1921年对全省中等教育提出改革意见,并拟就《暂行规程》,责令男女同校同学。1924年主持制定并颁行《广西施行义务教育大纲》。1927年在对全省教育行政和教育状况进行调查研究后,拟订《广西省教育厅组织条例》,先后制定实施《筹设广西中山大学草案》、《整理广西全省中等学校相互关系草案》等6个有关广西大、中、小学和师范教育、民族教育的计划书。1929年成立中等教育委员会,规定师范生享受贷金。1933年开始在广西全面推行普及国民基础教育,颁行《广西普及国民基础教育五年计划》(后改为六年计划)、《广西普及国民基础教育研究院开办计划》、《广西普及国民基础教育试办区规程》等3个法案。为了辅助教育行政,促成普及国民基础教育运动的有效实施,广西普及国民基础教育研究院在南宁津头村成立,雷沛鸿兼任院长,划方圆40里为实验中心区,进行改革教育内容、教材教具、教学方法、教育制度等方面的学术研究和调查实验,聘请全国各教育学派人士到研究院讲学或研究工作。与此同时,又着手进行中等教育和高等教育的改革,先后创建了国民中学和国民大学。从雷沛鸿在广西的一系列办学实践活动来看,他搭建起了一个相对完整的教育体制系统,包括了学前、初等、中等和高等的学校教育以及职业技术、生产劳动等社会教育,倡导全民教育,终身学习。除各类教育机构外,尚有教育科研院所、实验设施场地,行政组织系统,雷沛鸿将社会发展、教育改革、学术研究、行政组织等各项要素糅合在一起来实施自己的教育管理实践活动。

二、以行政立法谋划教育管理基本格局

雷沛鸿先是留学欧美十载,回国从教后又多次出国考察各地教育事业,所以他对世界主要国家的教育从理论到办学实践都有较为深入的考察和研究,形成了自己独特的体悟和思想。他认为二十世纪是一个有计划特征的时代,教育要成为有计划的教育,且这种教育计划要根据当时当地的社会需求,与社会中的政治、经济、文化等相互联系,整合各方资源构建一套计划方案。[4](P42)从管理学的角度来看,要想使得这些计划方案能够有条不紊地按规定程序运行,并使管理者有章可循,促使管理产生自我调节功能,从而保持管理的稳定性、连续性,使其不受领导人更迭和个人影响,最好的方式就是将其法律化。之后再通过行政手段将这些教育计划和政策落实到整个教育系统,从而更好的规范和促进整个教育事业的改革、发展和管理。

(一)教育事业的改革谋划具有整体性

雷沛鸿是一个擅长于为教育事业进行谋划的教育家。这种事先对教育进行理性策划的管理方法,无疑得益于其对各国学术理论和办学实践情况的考察和研究。综观雷沛鸿的论著可以明显地发现,他不以“教育为万能”[5](P40),不单纯就教育本身而论教育,而是将教育放在一个更宏观的场域下进行考察和研究。他认为教育事业的改革和发展依赖于有一个整体性的教育计划。这主要体现在两个方面:

其一,体现在教育事业和整个社会的关系上。雷沛鸿在研究晚清至1934年以前的中国教育史后,总结出以前的教育事业是“支离破碎的,绝无整个组织”,所以他主张教育事业管理要站在民族国家的立场上去审查自己民族所固有的独特文化系统和当时当地的社会需求,将教育问题放在和政治、经济、文化、制度等因素的关系之中去做整体性的考察和研究,并以此为根据制定相应的计划,“以从事有计划的教育活动”[6],进而施展“教育改造”和“社会改造”。他认为此二者的关系是相互渗透、相互推动、相互促进的关系。改造社会就是要创造新文明,建设新秩序,从而达到民族中兴,这一使命落到具体实处就是要进行新的政治、经济、文化和社会建设。只有从整体上策划出一个新社会的计划蓝图,新教育才能以此为根据进行改造,才有了产生的土壤和生长的动力。反之新社会的改革又必须依赖于新教育的促成,且新社会的改造过程本身就是一种教育的改革。所以,革新教育是改造社会的工具,而社会改造是改造教育的根据,[7](P63-74)两者是相辅相成的。

其二,体现在构建一个完整的国民教育体系。雷沛鸿一方面赞赏“天赋人权”的思想理论,认为教育权也是天赋人权之一;另一方面则是继承发扬中华文化精髓,以人为本,有教无类,一视同仁,要使教育为大众共同共享[8]。在这种哲学理论和教育思想之上建立起来的教学制度体系,从教育层次上说,包括学前、初等、中等和高等教育;从办学形式来说,既有“定式教育”(学校教育),又有“非定式教育”(社会教育);从教育对象说,没有男女之别,无种族之分,既有学龄儿童少年,又包括一切失学成人,提倡终身学习;从实施方法看,一切从实际出发,重视学术研究和调查实践;从组织机构看,除教育机构外,尚有教育科研院所、实验设施场地;从实施地域看,不是一城一地施教,而是惠及全省,并因有所成效而对全国教育产生一定影响。这一教育制度体系很好的将新旧的各种教育成分有机的联系、衔接、整合在一起,形成一个完整的系统,且与当时当地实际情况和民众需求相适应,有利于教育事业发展。

(二)教育法规政策文本呈现出体系性

他认为理想要化成现实,必须善用两个重要的工具——教育和法律。通过立法可以运用行政管理的力量去贯彻改革社会的主张;而通过教育可以激发起民众建设新社会的力量。只有将两者联系起来,融为一体,相辅相成,然后“政府与民众可以一致而从事于新社会的建设”[9](P435)。教育立法的功能就是把教育方针政策赋予法律的神圣地位,以保证教育方针政策的权威性,便于在实施教育管理的过程中,各方人员都能够有所依据,从而提升教育事业改革、发展和管理的效率。雷沛鸿主政管理广西教育以来就十分重视教育立法,竭尽全力将其教育规划通过立法程序转化成具有法律效力的政策、法规或法案。

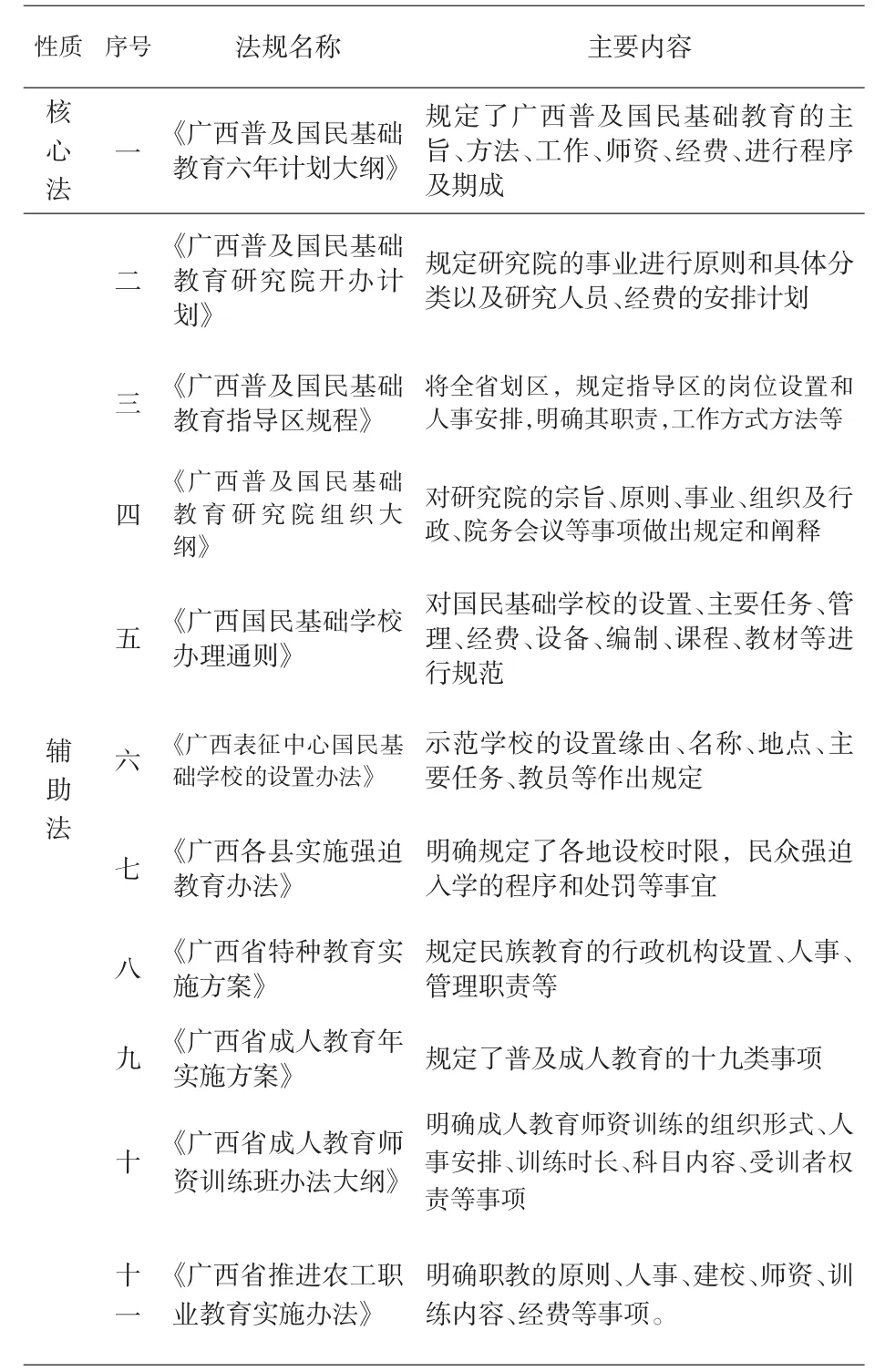

表1:广西普及国民基础教育部分法规政策统计表①资料来源:广西省政府编.广西省现行法规汇编(第四册教育)[M].南宁:广西省政府,1939:18-36,4-41,97-101,411-413,526-528;行政院农村复兴委员会编,广西省农邨调查(第二版)[M].上海:商务印书馆,1935:356-357;广西省政府,广西省现行法规汇编(卷5第5编教育)[M].广西省政府,1936:234-237,240-262,265-267;韦善美,马清和.雷沛鸿文集(续编)[C].南宁:广西教育出版社,1993:545-548;李彦福等编.广西教育史料[M].南宁:广西人民出版社,1990:371-375.

通过对广西普及国民基础教育的相关法案法规政策进行统计分析(见表1),可以发现广西普及国民基础教育的立法呈现出系统性,而且这种系统性是以“核心法——辅助法”的形式存在,这种存在形式又体现了法规政策之间具有配套性。以一号法案为核心法,它规定了广西普及国民基础教育的主旨、方法、工作、师资、经费、进行程序及完成的时间。关于广西普及国民基础教育研究院的二号、四号两个法规,虽然都是明确其内部各项事务的规定,但其本质是为了研究国民基础教育而存在,具体来说就是要通过学术研究来辅助教育行政和促进国民基础教育在广西全省普及。研究院在整个普及国民基础教育中有至关重要的地位和作用,因为全面开展普及国民基础教育后颁布的诸多法规政策都是基于其调查实验结果和学术研究成果来制定完成。表1中的五、六、七号法规就是根据一号法案精神,在普及国民基础教育过程中就国民基础教育学校的办理,示范性学校的设置和强迫教育的实施做出细致具体的规范。广西是一个少数民族聚居区,雷沛鸿为更好的实现“有教无类”、“一视同仁”的教育理想,于是颁布八号法规,使得少数民族也可以享受国民基础教育。而九、十、十一号法规政策则是侧重于成人基础教育方面,充分结合当时的社会发展、民众生活、抗战自卫等需要,对普及国民基础教育进行有效补充和赋能。

(三)教育法规实施过程具有完整性

法律法规对于教育管理的效用很大程度上取决于其实施。雷沛鸿在教育管理实践中主张教育行政权力必须依靠法律,各级教育人员都要依法行事,因为行政权力来源于法律,且受到法律的保障和制约。雷沛鸿在研究中国传统文化和广西当时的实际法律环境后,他制定了普法教育、视导监察和强迫执法的法规实施策略。

彼时中国尤重“人治”,“法治”观念在民众之中极为淡薄,虽然新的教育改革制定了诸多法规政策,但鲜有人知。为改变这一现状,雷沛鸿曾多次呼吁在全国范围内进行普法宣传教育,谋求人人知晓法律,人人遵守法律,以期实现“法律之前,人人平等”的社会理想。他首先是在基础、中等、高等学校机构里设置法律相关课程,以供师生研习;其次是利用民间协会组织和社会教育机构开展法律咨询、援助和讲习活动;[9](P190-191)再者就是依靠政府的行政力量,尤其是利用“三位一体制”的基层组织系统来进行法令传达和宣传。

雷沛鸿不仅重视法律知识的宣传教育,而且重视法律执行的监督检查。为此他制定了《广西省教育视导办法大纲》,将全省划分为十二个教育视导区,厘订省区县各级视导组织职责工作,相互之间又能纵横联系而成为极严密的教育视导网,对教育立法的具体教育工作内容进行辅导,对各级教育行政机关以及各类学校的具体教育教学工作进行监督检查,以确保各项立法的具体实施。[14](P7-12)如果期间发现有不法行为或执法不到位的情况则实施强迫执行惩罚措施,如“上项调查,村街甲长校长如有作伪调查、不实及有渎职情弊者,应由县政府严重惩处,村街人民如有隐瞒虚报或抗不报告者,得由村街长呈报县政府核夺情形,分别从严惩处”[13](P371)。

三、以学术研究推进具体教育管理事务

雷沛鸿绘就蓝图,颁行法规,便开始在广西推行普及国民基础教育运动。因为国民基础教育具有开创性,没有现成模式和经验可以参考,具体的工作纷繁复杂,绝非单靠行政力量就可以解决,于是雷沛鸿采用学术研究来充实教育行政的力量,筹建并亲自主持广西普及国民基础教育研究院。从此研究院成为了一个核心教育组织机构,其统筹、计划、实验、研究和推广了诸如办学经费筹措、师资训练、课程管理和基层组织运营管理等各项具体管理事务。

(一)因地制宜筹措办学经费

办学经费是教育事业基础模块,穷省办全民免费基础教育,实属艰难。雷沛鸿为普及国民基础教育的健康可持续发展,极力反对粗暴直接向民众派征苛捐杂税的行为,因为“不愿使人民未享受教育的惠益,而先受加捐加税的痛苦”[15](P688),那如何解决经费问题呢?雷沛鸿提出两个原则:一是各级政府拨款补助;二是采用“就地取材,因地为粮”的原则地方自己筹措经费。

雷沛鸿在《广西普及国民基础教育六年计划大纲》中规定:拨发各县原有粮赋附加二成义务教育经费、拨用各县粮赋附加二成义务教育经费;将来各县中改组经费由省库支给后,原有县中经费全数拨充和拨用其他地方公有资产及经费,作为普及国民基础教育运动的资金。[16](P761)国民基础学校的经费,由各县政府统筹分配,鼓励各校自行筹措基金。经过一番研究实验后,雷沛鸿主持制订并颁布的《国民基础学校办理通则》又作了具体规定:村(街)基础学校的经费,除校长的生活费由县款支给外,其余应由各村(街)自行筹集,但在未筹足以前,应由县款补助;乡(镇)中心国民基础学校经费,以县款支给为原则,县款不敷时,应由地方筹集;资金筹集办法有拨用农仓收益、移用原有学款庙产等公有产业、由乡(镇)村(街)长征集民工借用土地举行公共耕作、利用荒山荒地垦荒造林、志愿捐助等。[15](P688)雷沛鸿认为要想办法让地方上认识教育的意义,尽量争取他们自己筹划本地的教育经费。他认为:教育只要“生根于民众生活”,“使民众当真了解了这种教育为自己而办,这个学校为自己而设,那么羊毛出在羊身上,民众既乐意集资办学,学校经费纵然不能达到所定的标准,也还可以继续维持,而不至于办不通”。[4](P42)在壮、汉、瑶族杂处的都安县(今都安瑶族自治县——笔者注),为筹集办学资金,基础学校在群众的支持下,种沙皮树,办公共畜牧,筹设村街公仓;在苗、汉族杂处的资源县,群众,尤其是瑶族群众,为筹集办学基金,到处种树苗,到处栽经济林;在研究院实验中心区,娘西村村民主动集资数十元修整校舍,文华村村长带领村民30多人将学校右侧的荒地辟为操场,将学校左侧的荆棘斩尽,将凹凸不平的地整平,辟为活动场所。因为当时国民基础教育运动所需的经费大部分需就地自筹,国民政府及省政府补助各县的教育经费有限,县款也“仅能补助十之二三”。[17](P111-112)群众积极办学,为普及国民基础教育运动开辟了经费来源,人民群众的积极性产生了创造性。

(二)采用标本兼治的方案进行师资管理

雷沛鸿深知师范教育的重要性,他认为“师范教育本为国民教育之母”[18](P85),“师范教育为国民基础教育成败的关键”[19](P5),甚至于“师范教育当然决定一切”[4](P43)。而当时的广西情况却是师资匮乏、质量低劣,根本无法适应教育事业的改革和发展。雷沛鸿面对着一个棘手而又必须解决的问题,他将行政管理和学术管理结合起来,提出了标本兼治的师资培训方案。

从治标层面上看,雷沛鸿提出一概尽先录用已有的师范毕业生;在训练中的师范学生一律被征调效劳。为了严把教师质量关,对于征调培训的师范毕业生、民团干部、现任教师及志愿者进行培训,予以考绩。每年各县均对基础教育师资进行审查登记,审查合格者由县政府择优尽先委用。同时开办各种类型和不同时长的国民基础教育师范讲习会、培训班。雷沛鸿极力提倡互教共学,使识字者教不识字者,有知识者教无知识者,有技能者教无技能者,进步者教落后者,养成彼此共学,彼此互教的学问风气。他说:“我们在国民基础教育运动之下,不但要提倡自己修养,而且要提倡团体共学。在如此企图之下,成人应互教成人,儿童应互教儿童,而且更进一步,成人可以教儿童,儿童亦可以教成人。”[20]对于各地实行的小先生制、传习制、流动教学等,雷沛鸿认为均可以采用,以丰富各类教育师资。

从治本的层面上看,雷沛鸿要通过有计划地改革整个师范教育体制来促进整个新教育和新社会的改造。首先是动用行政力量制定和颁布了《基础教育师资培养方案》、《广西省立国民基础师范学校办理通则》、《改良及推广师范教育草案》、《请推广女子师范教育草案》、《广西省成人教育师资培训班办法大纲》等法规,对师范教育的方针、任务、课程师资培训、管理体制、区域划分等作了详尽明确的规定。然后,通过开办国民基础教育研究院和教育研究所,用学术研究辅助师资培养和优化;将全省划分为12个学区,每个学区开办一所省立师范学校;增设了女子师范学校,并在国民中学中设置了师范班,还创办了特种教育(民族教育)师范训练所等等。通过这一系列安排,雷沛鸿将师范教育分级分类办理,又保障其纵横、相互之间能够较好的衔接,有利于从根本上解决师资问题且推进师范教育的健康、稳定发展。

(三)注重实用性和灵活性的课程管理

雷沛鸿重视课程的建设和管理,他深知课程对推动普及国民基础教育运动,落实相关教育教学行动有着重要意义。综观其对课程的阐述,可以大概归纳为:第一,一切从实际出发,调查社会和个人的需求,并以此为依据做研究,策划整个教育事业的课程体系;第二,用综合性和整体性的课程思想为指导,进行具体课程编制和教学时则使用更便捷的分科形式;第三,课程的编制要具有地方性、灵活性和时代性。

课程管理思想具体体现在其教材和教学活动之中。国民基础教育研究院曾组织一个课程研究委员会,负责研究教材问题,并且拟订了一个国民基础学校教材编制纲要,根据这个纲要来编辑各种课本。但他特别强调国民基础学校的课程要以民族运动为中心,全部课程大纲分为:乡土概况、本省建设、民族历史及现象、世界大势等四大单元[15](P685)。在编制学生用书及教师用书时,雷沛鸿认为一切教材均应以“大单元来编辑”,教材注重知识内容的应用原则和方法,鼓励和指引各地的教师尽可能地运用当时当地的材料来补充和丰富具体的教育教学,熟悉亲近的素材、情景,实用的方式方法,有利于师生共同“活用教材”[21]。此外,他还主张学生“从做上学”,手脑并用,边动手学习,边动脑思考,循环往复,既劳力也劳心,“以求学问之融合贯通”[9](P452)。在抗战时期,他为18岁至45周岁的成人教育班安排了诸如“抗战讲话”、“时事报告”、“抗战歌曲”等时代性极强的课程,以使民众对社会时政有深入的了解,激发其保家卫国之热情。

(四)利用“三位一体制”优化组织管理

在当时中国的实际情况下,广西办免费的普及国民基础教育,其各项组织机构的设置不能“不简单化”[5](P178),不能“设一个机关办地方自治,一个机关办民团,一个机关办教育”[5](P160)。基于此,雷沛鸿为了普及国民基础教育运动能够适应当时广西社会经济基础,创新性的利用“三位一体制”,将国民基础教育融入到社会基层组织之中,将教育管理、社会管理、行政管理、军事管理等工作融汇在一起来运营和管理社会教育事业。

这种“三位一体”的制度,简单而言学校既是教育机关,又是基层政权机关,还是群众组织处所;校长则集乡(村)长、民团队长和教师校长于一身。具体来说就是在每一村每一街都设立一所基础学校,在每一乡每一镇都设立一所中心基础学校。国民基础学校可以用来办理儿童和民众教育,民团和村治等涉及教育、军事、政治、经济的一切社会事业,使之成为“乡村的中心”和“乡村中的灵魂”[22](P51-57)。 这样,国民基础学校便成为村街的中心,中心基础学校便成为乡镇的中心。继国民基础教育普及运动之后,雷沛鸿创办的国民中学制度,则以县立为原则,而且每县必须集中力量至少设立一所,目的是使它成为一县的社会中心,如此,“大之,务有以达到树立一县文化中心的要求;小之,可以避免人力物力及教育经费在一县内之无谓重复与耗费”。[23](P58)

“三位一体制”最大限度的整合了有限的社会资源,迸发出巨大的能量,其意义“在于集中权责,联系政治经济军事文化多部门的工作,普及国民基础教育,以促成各种建设事业。”[24](P4)雷沛鸿也充分意识到这种管理的方法只能是在当时的资源极端缺乏情景下才适合使用,如果各方面条件得以改善,他还是认为今后的国民基础教育应该设有专人负责,以便取得更大的效果。

四、对当下教育管理的启示

当今世界格局风云激变,中华民族复兴路上机遇与挑战并存。为了能够应对历史大变局和承担时代使命,国家、社会和人民对新时代的教育有着更加殷切的期望和更高标准的要求,这种空前的民意传导到教育系统上来就是要求对现行教育进行改革和创新,使之与当今国家社会发展相适应。教育的革新与管理有内在规律可循,总结雷沛鸿的教育思想和管理实践,再结合当下的实际情况,便可以从其经验教训中汲取有益的历史启示。

(一)教育改革要从全局出发进行综合性改革

雷沛鸿在广西进行的教育改革和管理实践,是站在整个国家民族社会的发展全局立场上来考察和研究教育问题,他不孤立地就教育而论教育,而是将教育问题纳入到整个社会体系中,同当时的政治、军事、经济、文化等全要素联系在一起,通过学术研究厘清教育改革和社会改革的相互关系,之后再通过行政力量促成教育改革和社会改革同向同行,相互支撑相互促进。而笔者观察到当今的一种现象:社会各界会把暴露出来的教育问题和需要进行的教育改革事项统归于教育界,而教育界的研究者和管理者们又很自觉地认为这是本职工作,于是积极地按照体制内的职能分工解决各自的问题。通过细化的社会分工解决教育问题的速度是很快,但实施政策或改革的结果表明对问题的真正解决缺乏有效性。雷沛鸿批评过这种“头痛医头,脚痛医脚”的现象,其根源就是将教育从整个社会体系中抽离出来,忽视社会各部分、各要素、各维度对教育的影响。因此,今后的教育改革可以打破职能分工的壁垒,会同多领域多部门协同合作,从整体性、一贯性、综合性上进行教育改革。

(二)人才教育要与国家和时代需求相匹配

雷沛鸿致力于改造教育和改造社会,其核心诉求是“救亡”、“救穷”,实现“人人能为社会之能员,能继续不断地于集团生活中,发展其才能,贡献其心力,参与各种建设事业,促进团体和社会进步,以获得丰富美满之生活。 ”[15](P685)“为地方提高文化水准,为地方养成专门人才,为地方贤父兄培植佳子弟,又为地方建设、国家建设以至世界建设而勉进其社会责任”[5](P494),从而构建新教育和新社会。当今我国正在进行产业转型升级和乡村振兴,而社会出现的“就业难”和“用工荒”的矛盾现象,其问题根源就是我国教育培训体系和社会产业体系长期不匹配,人才结构和社会需求严重脱节。基于此,可以借鉴雷沛鸿的做法,从整体上谋划教育改革,对各个层次、各个类型的教育培训进行调整改革,尤其需要重视发展职业、技能、乡村教育培训,使得教育培养的目标是与当下社会和时代需求相匹配,为产业转型,为地方发展,为乡村振兴服务。

(三)运用学术研究推进教育管理的改革创新

雷沛鸿认为教育管理要重视学术研究,强调教育管理者要研究学术,才能够充实教育行政的力量。教育管理的过程中出现的问题,不能想当然的利用行政力量去处理,而是要善于运用学术研究来进行科学的教育管理。雷沛鸿对国内外主要教育流派的思想理论和办学实践都进行过系统性、批判性分析研究,进而认识到教育事业的革新或改造要立足于本土实际,结合学术研究为前提。2017年,中共中央、国务院印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》将“坚持扎根中国与融通中外相结合”作为深化教育体制机制改革的基本原则之一。[25]2019年印发的《中国教育现代化2035》将“推进教育治理体系和治理能力现代化”作为实现教育现代化的十大战略任务之一。[26]为能更有效地进行教育革新和教育现代化,雷沛鸿的管理改革实践经验可以提供相关的借鉴。