碳交易环境下含风电电力系统短期生产模拟

刘明涛, 谢 俊, 张秋艳, 包长玉 常逸凡, 段佳南, 施雄华, 鲍 永

(1. 河海大学 能源与电气学院, 南京 211100; 2. 南京南瑞继保电气有限公司, 南京 211102)

电力系统生产模拟是电力系统规划和运行的重要工具,通过对电力系统调度过程的模拟,预测最优运行方式下系统各机组运行状态、出力分配、备用预留和调用、生产成本及风险等情况,为验证规划方案或运行计划的合理性提供依据[1],广泛应用于系统评估、电力市场、新能源、成本分析等领域[2].常见的生产模拟方法分为随机性和确定性两类.随机性生产模拟难以考虑机组开停机时间和爬坡等复杂时序运行要求,确定性生产模拟通过对典型日的调度模拟,考虑各类复杂时序运行要求,分析给定方案下的系统运行情况.

低碳经济背景下,风电作为清洁能源的代表,取之不尽用之不竭,具有可观的经济和环境效益,成为推动电力低碳化发展的重要力量.然而,受自然等诸多因素的影响,风电出力具有显著的随机性、波动性时序特征[3],为配合风电的消纳、维持电力系统运行的安全稳定性,需频繁调整可控机组的出力甚至是启停状态,这不仅给生产模拟模型的完善性、灵活性提出了更高的要求,也增加了额外备用成本、功率平衡成本、启停成本等新的动态费用,削弱了风电参与电力市场的竞争力.如何在模型中计及动态费用对运行成本的影响、从低碳经济角度分析电能成本构成,对量化评估系统综合运行成本、提高清洁能源的竞争力、减小弃风量至关重要,对促进“碳达峰、碳中和”目标,实现、推动低碳经济发展具有重要意义.

目前关于电力生产模拟模型研究方面,已取得了一定研究成果.文献[4-5]将转移频率分析的概念引入生产模拟模型中,以评估风电场对常规机组造成的启停次数的影响.文献[6]进一步建立了机组降额、间歇、连续、停运4种多状态模型.但基于启发式原则安排机组启停的方法多适用于对精确度要求不高的中长期模拟,模型过度简化了运行约束,难以处理线路传输等复杂约束,也难以实现多能源的优化协调.文献[7]基于时序源-荷曲线进行模拟建模,保留了系统运行的时序性,能够详细考虑系统备用、启停、爬坡等复杂时序约束,可借助优化模型的求解实现多能源的协调运行,特别适合处理短期运行模拟问题.基于时序分析方法,文献[8]通过添加风电渗透率约束来限制风电波动性对系统可靠性的影响,但随着风电装机规模的不断扩大,该方式会导致大量弃风.文献[9]在模型里额外引入正、负旋转备用以应对风电不确定性给电网运行带来的负面影响,但备用预留量的选定具有很强主观性,致使结果偏于保守或冒险.文献[10]为调动可控电源消纳新能源的积极性,认为考虑辅助服务的有偿性更合理.文献[11]将风电随机性引起的停电损失、弃风损失纳入风险成本,以备用容量成本和风险成本最小确定了系统最佳备用.文献[12]在模型中联合考虑了日前能量成本和备用容量成本,但未考虑备用容量在实时市场中被调用所产生的平衡成本.文献[13]将日前能量成本、备用容量成本、实时市场平衡成本、风险成本同时纳入优化目标,对电能成本做了更全面的考虑.以上文献多从经济角度对短期生产模拟进行建模和分析,缺乏对环境效益、电力低碳化方面的考虑,不利于低碳经济发展.碳交易是实现低碳经济发展的重要手段,也是目前最为有效的手段之一[14],将为推动电力低碳化发展提供一个重要途径.

在引入外部成本考虑环境效益研究方面,已取得了一定研究成果.文献[15]将环境成本计入总生产成本当中,但环境成本是在发电总量的基础上计算的,没有区别清洁机组和高排放机组.文献[16]构建以能耗成本与碳排放成本最小为目标的节能减排模型,根据机组排放水平设置了不同碳排放系数,但未考虑风电接入.文献[17]考虑了风电并网对系统运行的影响,证明碳交易能够促进风电消纳、减小发电煤耗.文献[18]考虑了风电功率的不确定性,建立了基于场景概率的优化模型,有效处理了随机性问题.文献[14]考虑了风电不确定性对碳排放权分配的影响,但与排放权调整量相关的备用容量仍是采用比例法确定的,缺乏合理性.此外,以上文献仅考虑了短期时间尺度内的日前能量市场与备用辅助市场,忽略了平衡市场中可能产生的能量成本和环境成本.

基于上述研究背景,本文从低碳经济角度分析短期电能成本构成,将电能成本划分为反映经济效益的内部成本和反映环境效益的外部成本,应用随机规划理论,提出了一种碳交易环境下含风电电力系统确定性的短期生产模拟模型.该模型基于时序源-荷曲线进行,可方便计及各类时序约束,利用多场景来模拟风电不确定性,以短期电能成本期望值最小为目标,考虑了日前发电成本、实时平衡费用以及弃风、切负荷风险成本.所提模型能够定量地反映系统运行的经济性、低碳性、风险等情况,可为制定电力低碳化发展规划提供参考,算例验证了模型的有效性.

1 碳交易的建模与分析

低碳经济是以低能耗、低排放、低污染为基础的发展模式[19],碳交易机制是通过建立合法的碳排放权并允许这种权利进行买卖,从而实现碳排放量减少的交易机制[20],能够从低碳经济角度改变发电企业参与市场的电能成本,为提高优质机组的市场竞争力、促进节能减排、改善能源结构提供一种调节手段.碳交易的建模主要包括碳源排放、碳排放权分配、碳交易成本三部分.

1.1 碳源排放模型

在含风电电力系统中,火电机组是碳排放的主要来源,一般可用二次曲线建模[21].

对于火电机组i,t时刻的碳排放量为

(1)

对于含风电电力系统,t时刻的碳排放总量(电碳函数)为

(2)

式中:Pi,t为机组i在t时刻的输出功率;Pt为t时刻系统发电功率;NG为常规火电机组数目;αi,βi,γi为表征机组i碳排放强度的参数,其值与机组燃料品质、燃烧效率、是否采用脱碳技术等多种因素相关,由机组碳排放历史数据拟合而成.风电属于清洁能源无碳排放,无需进行碳源建模.

1.2 碳排放权分配原则

目前,世界上广泛应用的碳排放权初始分配方式主要有免费配额和拍卖有偿分配两种.我国碳交易市场尚处于初期阶段,若采用拍卖方式对排放权进行有偿分配无疑会增加发电企业的经济负担,在实施中容易受阻而难以推行.因此,对现有发电企业采用碳排放权与发电量成比例的免费配额方式会更合适.

对于火电机组i,t时刻分配到的碳排放额度为

Ei,0(Pi,t)=ηPi,t

(3)

对于风电场j,t时刻分配到的碳排放额度为

Ej,0(Pj,t)=ηPj,t

(4)

对于含风电电力系统,t时刻分配到的碳排放总额为

(5)

式中:η为单位电量碳排放权分配系数;Pj,t为风电场j在t时刻的输出功率;NW为系统风电场数目.

1.3 碳交易成本

碳交易把CO2排放权看作是一种可以在碳交易市场上进行买卖交易的商品,在实施过程中表现为:实际碳排放量低于碳排放额度的企业可将剩余额度拿到市场出售而获益;实际碳排放量高于碳排放额度的企业则需要到市场购买超额部分,此购买费用可理解为对碳排放超标企业的惩罚.

对于火电机组i,t时刻的碳交易成本为

Fi(Pi,t)=KCO2[Ei,1(Pi,t)-Ei,0(Pi,t)]

(6)

对于风电机组j,t时刻的碳交易成本为

Fj(Pj,t)=KCO2[0-Ej,0(Pj,t)]=-KCO2Pj,tη

(7)

对于含风电电力系统,t时刻的碳交易总成本为

KCO2[E1(Pt)-E0(Pt)]

(8)

式中:KCO2为碳交易价格.

对于火电机组i,当实际碳排放量Ei,1(Pi,t)不低于其分配到的碳排放额度Ei,0(Pi,t)时,即Fi(Pi,t)≥0,需要在碳交易市场购买一定数量的碳排放权,支付碳交易费用;当实际碳排放量不高于其分配到的碳排放额度时,Fi(Pi,t)≤0,可在碳交易市场出售一定数量的碳排放权,获得碳交易收益.风电场j无碳排放,故Fj(Pj,t)≤0,在碳交易市场中属获益方.碳交易机制实质上改变了电能成本构成,为高排放机组带来额外成本,为低碳环保型机组带来额外收益,从而改变不同发电企业参与市场的竞争力和获得的发电权,推动电力低碳化目标的实现.

2 风电模型的建立

2.1 风电不确定性的建模

本文将风电实际可用出力看作预测出力与预测误差之和,由风电预测误差的不确定性来反映风电输出功率的不确定性.通常认为风电功率预测误差服从均值为0,标准差为δj,t的正态分布,当预测提前时间在24 h之内时,δj,t可由下式计算[22]:

(9)

根据得到的分布参数,利用蒙特卡罗法对风电预测误差进行抽样,得到多个预测误差场景,再采用基于高斯混合聚类的场景划分方法对众多原始场景进行高效削减,得到一组含有概率信息且反映误差分布特征的典型场景集,形式如下:

(10)

结合预测出力值,可得到一组风电出力场景集,形式如下:

{(Pj, t, 1,π1), (Pj, t, 2,π2), …,

(Pj, t, ω,πω), (Pj, t, W,πW)}

(11)

2.2 风电引入的最优旋转备用

由于风电预测误差的存在,系统将时刻面临弃风、切负荷的风险.为保障系统安全,需在日前辅助服务市场购买一定的备用容量,预留给实时市场调用.若要完全不弃风、不切负荷,则需购买足够多的备用容量,此时系统安全性得到了保障却可能偏离经济性.而允许一定程度的弃风、切负荷可在安全性和经济性之间达成均衡.

成本效益分析法是以备用社会成本最小化为目标,通过比较备用引起的成本和效益来确定系统最优的备用设置[23].备用效益可用弃风、切负荷的风险成本来评估.通过调用旋转备用、弃风、切负荷三者协作消除风电出力偏差,将有利于备用资源的优化配置,增强模型的灵活性.

3 碳交易环境下含风电电力系统短期生产模拟模型

本文提出的一种碳交易环境下含风电电力系统短期生产模拟模型是基于多场景的随机规划模型,综合考虑了短期时间尺度内日前能量市场、辅助服务市场、实时有功功率平衡市场、碳交易市场,还将弃风、切负荷风险考虑在内,所提模型采用“一套机组组合+一套出力计划+多场景实时调整”的方式来应对风电不同场景的出力,避免了“不同场景不同机组组合”所面临的系统运行方式不明确问题.

3.1 目标函数

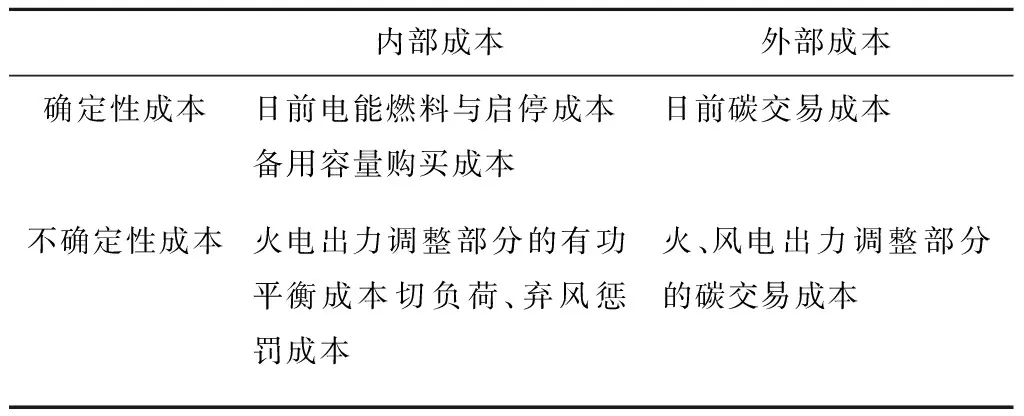

模型以短期电能成本期望值最小为目标,优化目标中成本由内部成本和外部成本构成,也可按确定性成本与不确定性成本分类,具体如表1所示.

表1 电能成本构成分类Tab.1 Cost composition classification

目标函数如下式所示:

minC=C1+C2+C3

(12)

式中:C为总成本;C1为日前市场的成本;C2为实时市场的平衡成本期望值;C3为弃风、切负荷风险成本期望值.这三部分成本分别阐述如下:

(1) 日前市场成本.

C1=C1F+C1C+C1R

(13)

(14)

(15)

(16)

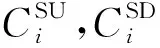

(2) 实时市场的功率平衡成本期望值.

C2=C2F+C2C

(17)

(18)

(19)

(3) 弃风、切负荷惩罚成本期望值.

C3=C3sp+C3sh

(20)

(21)

(22)

式中:C3sp为弃风成本期望值;C3sh为切负荷成本期望值;Vsp,Vsh分别为单位弃风量、切负荷的风险成本;Lsh, t, ω为t时刻场景ω下的切负荷量.

3.2 约束条件

(1) 系统功率平衡约束.

(23)

(24)

式中:Lt为t时刻系统的总负荷.

(2) 机组出力约束.

Pi,minui, t≤Pi,t≤Pi,maxui,t

(25)

(26)

(27)

式中:Pi, min,Pi, max为机组i的最小、最大出力.

(3) 备用约束.

(28)

(29)

(30)

(31)

(4) 弃风和切负荷约束.

0≤Lsh, t, ω≤Lt

(32)

0≤Sj, t, ω≤Pj, t, ω

(33)

(5) 机组爬坡约束.

-Adw, i≤Pi, t+1-Pi, t≤Aup, i

(34)

(35)

式中:Aup, i,Adw, i为机组i的正、负爬坡速率.

(6) 线路潮流约束.

(36)

(37)

(7) 机组最小启停时间约束.

(38)

约束(23)~(24)是功率平衡方程,具体而言,约束(23)是日前发电计划的功率平衡,而约束(24)是实时运行中的功率平衡,它是在计划运行点附近的功率平衡,不平衡偏差靠调用备用、弃风、切负荷来消除;约束(25)~(27)是机组出力范围;约束(28)~(31)保证机组在实时运行时出力调整量不超过预留的备用容量;约束(32)~(33)是常识性界限,切负荷、弃风量不应大于实际负荷需求与风电可用功率;约束(34)~(35)为机组爬坡约束,用于描述机组灵活性;约束(36)~(37)为线路传输约束,采用的是直流模型;约束(38)是机组最小连续运行、停机时间约束.

4 算例分析

4.1 算例原始数据

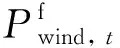

图1 各时段风-荷预测值Fig.1 Hourly load and forecasted wind power

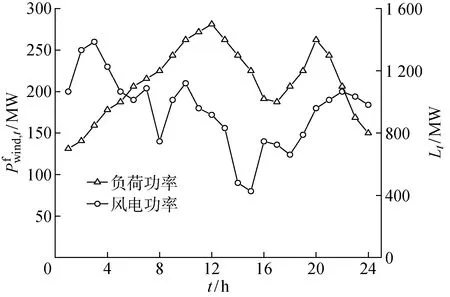

图2 不同场景下风电可用出力Fig.2 Available wind power outputs in different scenarios

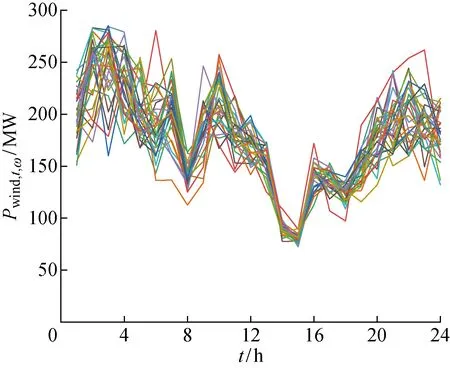

表2 发电机组参数Tab.2 Parameters of each thermal unit

4.2 算例结果分析

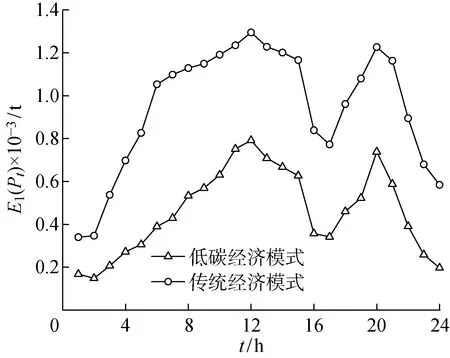

4.2.1运行模式对短期电能成本与碳排放的影响 为验证所提模型的有效性和先进性,对引入碳交易机制前后两种运行模式的结果进行分析,利用商用求解器CPLEX12.2对模型进行求解.图3和表3分别对比展示了两种运行模式下系统的碳排放情况和电能生产成本.

图3 不同运行模式下各时段系统碳排放量Fig.3 Hourly carbon emissions in different operation modes

由图3可知,引入碳交易机制后的低碳运行模式,其碳排放量要明显低于传统运行模式,经计算,传统运行模式在模拟运行周期内的碳排放总量为 22 693 t,低碳运行模式下为 11 051 t,实现减排 11 642 t.

由表3可知,传统运行模式下系统燃料与启停成本较低而碳交易成本较高,需在碳交易市场购买碳排放权而支出7.49万美元;低碳运行模式下系统通过压低排放强度较高机组出力的方式减少了CO2排放量,获得碳交易收益15.8万美元,燃料与启停成本较高但综合效益较传统模式更优;两种运行模式下弃风量期望值略有差别,低碳运行模式更能发挥出风电碳交易的净收益优势,弃风量更少.由于风电的不确定性,消纳更多风电也使得系统对备用容量的需求变得更多.

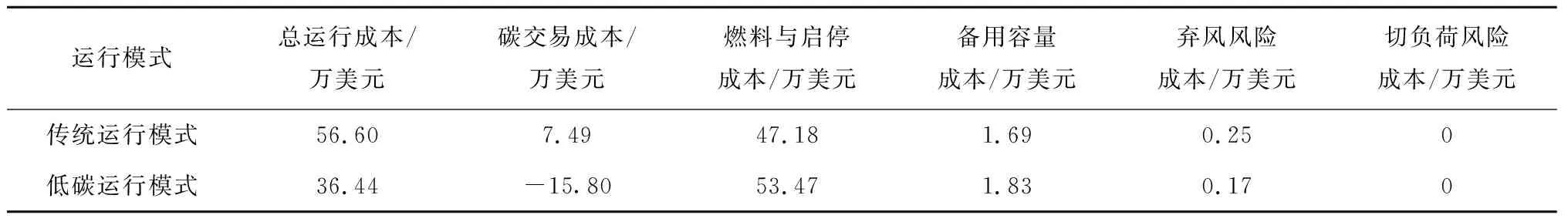

表3 不同运行模式下的成本对比Tab.3 Cost comparison in different operation modes

由图4可知,从整体来看,随着碳交易价格的升高,经济效益较好但清洁性差的机组G1~G2竞争力降低,出力逐渐减少;经济效益较差但清洁的机组G6~G10,其竞争优势在碳交易价格高于一定值时才会显现;经济效益较好且相对清洁的发电机组 G3~G5竞争优势明显,出力不断增大,获得更多上网电量.

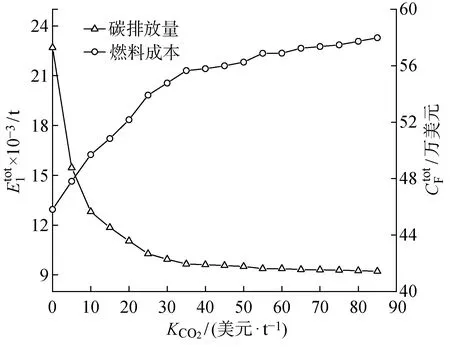

由图5可知,随着碳交易价格的升高,系统碳排放量逐渐减小趋近于最小值 9 100 t,燃料成本逐步升高趋近于最大值59万美元(此值可通过设置一个足够大的碳交易价格计算得出).这是由于碳交易价格的增加提高了外部环境成本在电能成本里的比重,为减小支付高昂的碳交易费用,系统增加了相对清洁机组的出力.当价格足够高时,系统将完全按照机组的排放强度安排其出力,碳排放量趋近最小值不再变化.

图5 系统电能生产燃料成本、碳排放量随碳价的变化曲线Fig.5 Fuel costs and carbon emissions at different carbon prices

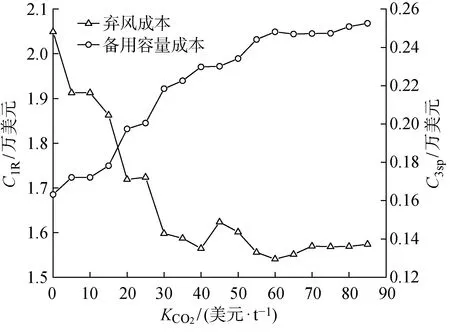

由图6可知,弃风成本随碳交易价格上升而减小,备用容量购买成本随碳交易价格上升而增大.这是由于碳交易价格增加后,风电的低碳净收益优势更突出,提高风电消纳有助于降低碳交易部分的成本,于此同时为维持系统可靠运行,需预留更多的备用容量.

图6 备用容量成本、弃风成本随碳价变化曲线Fig.6 Reserve capacity costs and wind spillage costs at different carbon prices

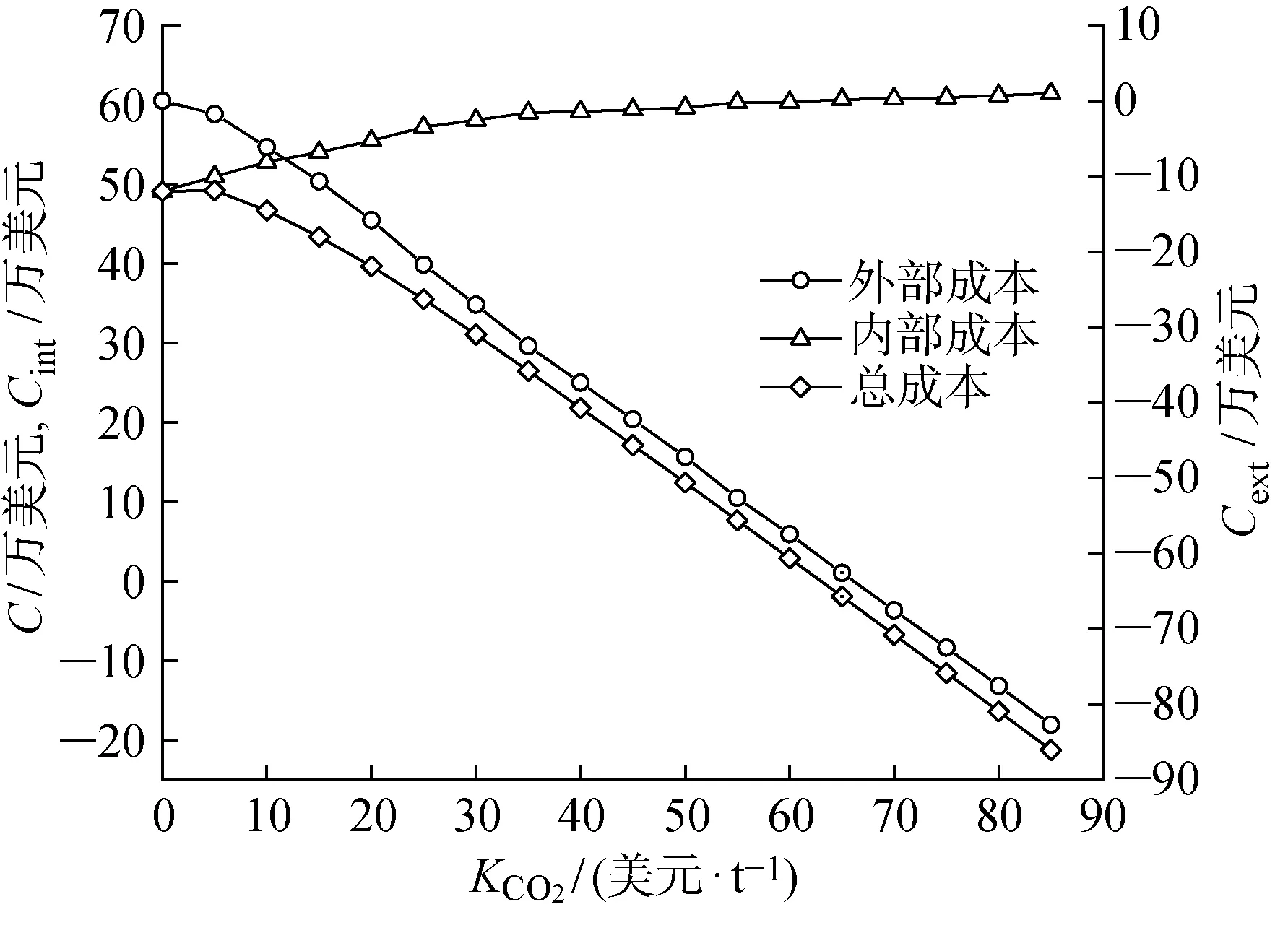

由图7可知:① 内部成本主要受燃料成本和备用容量成本的影响,随碳交易价格上升呈递增趋势,原因已在图5和6中解释.② 外部成本随碳交易价格增加呈递减趋势.价格为0时,系统需支付的碳交易成本为0;价格较低时,系统实际碳排放量小于分配给火电机组、风电场免费排放额度之和,碳交易成本为负获得收益;价格的上升促使清洁机组利用率得到提高,系统实际碳排放量进一步降低,因而碳交易成本继续降低.③ 系统总成本随碳交易价格上升呈递减趋势,这是内外部成本综合作用的结果.碳交易价格由0逐渐上升过程中,内部成本逐渐增大而外部成本逐渐减小,由于清洁机组得到更充分的利用,使得外部成本下降幅度高于了内部成本上升幅度;当价格提高到40美元/t附近时,清洁机组的出力基本达到上限,系统内部成本、碳排放总量变化幅度减小趋于定值;价格继续增加,外部成本会继续减小,总运行成本也继续下降,但此时价格信号已基本失去实际的调节作用.

图7 系统内外部成本、总成本随碳价变化曲线Fig.7 System internal-external and total costs at different carbon prices

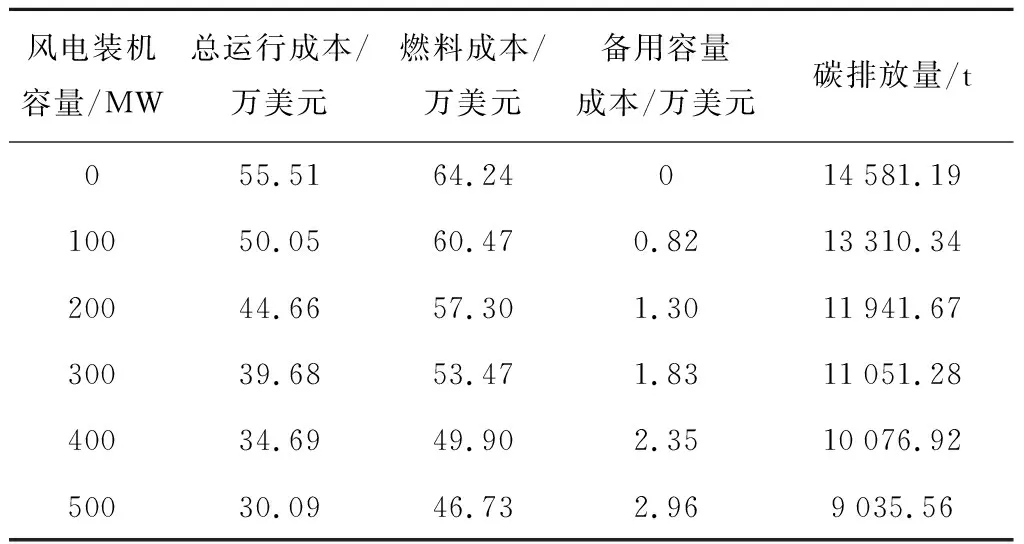

4.2.3风电渗透率对短期电能成本与碳排放的影响 改变风电并网的装机容量即风电渗透率,分析不同风电渗透率下的模拟结果,如表4所示.由表4

表4 不同风电渗透率下的优化结果

可知:风电场未并网时(即风电渗透率为0时),系统的电能生产燃料成本、碳排放量均比风电接入后要高.原因在于,风电并网后挤占了火电机组的发电份额,替代了部分火电机组的出力,减少了燃料消耗和碳排放.随着风电渗透率的增加,由风电不确定性所引致的偏差值也逐渐增加,系统对备用容量的需求增大.

5 结论

发展清洁能源,推动电力低碳化是缓解能源短缺和实现双碳目标的有效途径之一.本文结合碳交易机制、风电、火电具体运行特性,提出了一种碳交易环境下含风电电力系统确定性短期生产模拟模型.仿真结果获得如下3个结论.

(1) 碳交易机制的引入等效改变了电能成本构成,能够增强清洁能源的市场竞争力,提高清洁机组、风电的上网电量,对降低碳排放量有明显作用,有助于推动电力低碳化发展.

(2) 对系统实时运行出力调整部分进行碳源建模,可以更全面地考虑风电随机性对外部环境的影响.

(3) 风电接入后,节省燃料费用、减小碳排放的同时增加了备用成本.所提模型目标清晰、考虑全面,能够有效分析和量化不同电能成本构成、碳交易价格、风电装机规模对系统短期运行经济、减排、风险等指标的影响,具有较好的应用前景.

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)