论拉班·芭特妮芙身体动力学视角下的广场舞

郭贝贝,罗紫玥

(中南大学 建筑与艺术学院,湖南 长沙 410083)

广场舞起源于社会生活,经过几十年的发展演变,如今已经成为独具特色的民间艺术,深深地扎根于社会群众的生活中。而拉班·芭特妮芙身体动力学是一门对于拉班·芭特妮芙动作体系(LBMS)的探究性学科,该体系是由德国表现派舞蹈创始人之一鲁道夫·拉班与其门徒茵格·芭特妮芙共同创立发展的。从宏观或微观的角度对人类的运动模式进行识别、记录、解析、探究,它将人类动作分为四个主要的组成部分:身体/Body,力效/Effort,形体 /Shape, 空间/Space,分别对应“是什么”“如何做”“为什么”“在哪儿”这四个方向。[1]107-108

一、拉班·芭特妮芙动作体系下的广场舞创作

本文以拉班·芭特妮芙动作体系的理论为基础,在力效、空间、身体三种不同的视角下,对广场舞创作与实践进行探究剖析;力求通过分析动作质感的应用、探究空间构成与空间关系、剖析身体的运动模式与组织形式,从根源上解决现实问题。

1.1力效视角下不同受众群体的广场舞创作

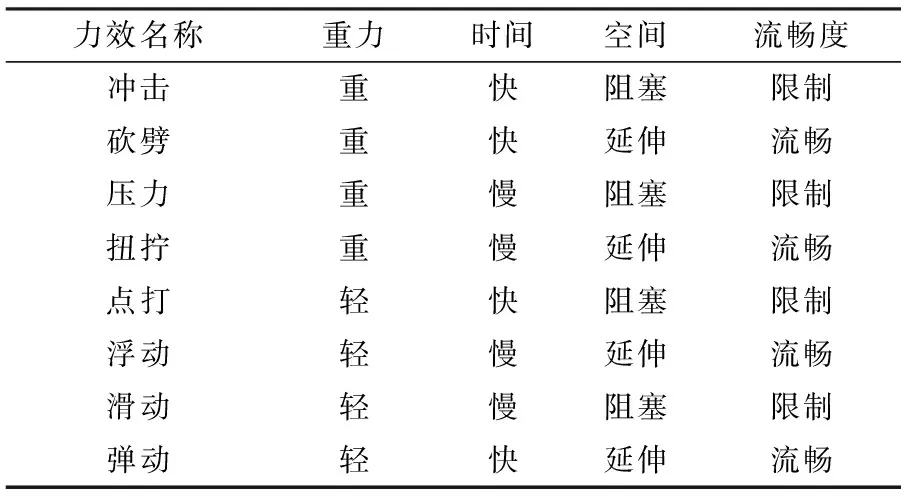

在拉班·芭特妮芙动作体系中,动作的“怎样”是指力效这一组成部分。“力效”描述了动作的动力或品质,它赋予动作感觉、质地、语气和色彩,表达运动者的态度与内在意图。[1]115而力效的构成因素主要分为重力、时间、空间、流畅度四个方面。重力有轻重之分,时间则分为快与慢,空间分为阻塞与延伸,流畅度分为流畅与限制。如表一所示的八个元素便构成了以下八种力效的样式。

表一 八大力效样式

广场舞的受众群体并不限于性别、年龄或身体状况,但训练曲目的选择则需要参与者考量自身情况后进行选择。根据广场舞不同的受众群体,编导需要按参与者的基本情况与个人需求进行“对症下药”。有论文根据年龄,将广场舞参与者分为少年(6岁—18岁)、青年(18岁—35岁)、壮年(35岁—60岁)、老年(60岁以上)这四个阶段,[2]21-22本文则试以拉班·芭特妮芙动作分析体系中的“力效”为基础进行分析,针对不同年龄阶段的广场舞参与者,分类探究出合适的舞蹈动作编创方法。

少年时期的广场舞参与者大多会选择具有青春活力的广场舞作品,家长借此培养其审美水平,树立正确的人生价值观,让孩子们在汗水中感受青春的力量。而未成年的少年作为广场舞队伍中较为特殊的存在,有以下几种原因:一是他们正处于骨骼生长与发展的阶段,所以编导在编创动作时,应尽量避免速度较快、力量较重的两种力效:“冲击”与“砍劈”。以免用力过度、身体失控而对身体骨骼的发展造成伤害;二是该年龄段的少年学习压力大,需要通过舞动缓解情绪,所以在编创中应尽量避免“压力”“扭拧”这两种速度慢、力量重的力效,要更多地涉及力度偏“轻”的几种力效,从而让学生们通过完成轻巧的动作来舒缓学习压力。既往有韩国学者研究表明:舞蹈运动可以调节5-羟色胺和多巴胺的浓度,并改善患有轻度抑郁症的青少年的心理困扰。[3]综上所述,在符合人体骨骼发展规律的前提下,为展现该阶段参与者朝气蓬勃的精神面貌,编导在编创广场舞时可以积极采用“点打”与“弹动”这两种力效,力度较轻,速度较快,以这两种力效为基础变幻出的动作,既能起到锻炼身体、改善姿态的功用,还能够充分展现出符合这个阶段年纪的青春与活力。

18岁—35岁青年参与的项目以街舞、流行舞为主,血气方刚年纪的广场舞者,追求的是速度与激情,速度较快、力度较重的“冲击”与“砍劈”两种力效仿佛是为他们量身定做的。在这个阶段对于力效的应用比较灵活,可以根据不同需求,在“冲击”与“砍劈”的基础上增加“滑动”“点打”“弹动”等各类力效,以达到不同的视觉效果。

35岁—60岁的壮年是广场舞队伍的主力军。该年龄段的人群参与的广场舞种类较多、内容丰富、形式多样。编导在编创训练曲目的过程中,应尽量将多种力效的动作相融合,避免作品风格与训练目的单一。从动作设计的本体出发,增强娱乐性,提高健身效果,呈现艺术美感,满足群众的各种需求。

60岁以上的老人们大多已是退休群体,对于部分老人来说,参与广场舞可以说是他们生活中不可或缺的一部分。但老人群体也有一定的特殊性,他们的身体情况各异,且不能承受过大的动作幅度与训练强度。考虑到现实因素,编创应以力度较轻、速度较慢的动作为主,“浮动”“滑动”的力效所编创出的动作可以让老年参与者在舒展身体的同时,静下心来感受动作带来的轻松与宁静。除此之外,同样速度较慢的“扭拧”与“压力”两种力效能让老人们在科学合理的运动中,对腰椎、脊柱进行活动伸展。

1.2空间视角下广场舞实践的身心状态传达

在拉班·芭特妮芙动作体系中,动作的“在哪儿”是指空间这一组成部分。空间涉及整体的环境以及动者的个人空间。空间通常关注于行动的方向、路径、水平、张力与反张力等特性,并揭示了路径及行动的轨迹与倾向。[1]119编导在广场舞创作中要充分运用拉班·芭特妮芙身体动力学的理论,注重空间思维。在广场舞中增加空间的变化,能够让参与者即时获取身体与心理状况的反馈。同时,参与者还能通过在舞动中改变空间关系,来打开内心世界,突破自身限制。

空间的表达是拉班·芭特妮芙动作体系中至关重要的部分,我们通常用“这/那”“内/外”“靠近/远离”来形容空间变化。但拉班的空间定位思维是建立在轴面关系上的,可划分为:最基本的三轴——垂直轴(上下两个方向)、矢状轴(前后两个方向)、横轴(左右两个方向)。许多广场舞涉及在矢状轴上的运动,包含前进与后退。当参与者向前运动时,则能够展示出参与者内心勇敢、积极、主动的一面。向前的动作完成越顺利的人,往往在生活中更加自信向上、阳光积极。人的关节结构与眼睛的位置都强调了前方空间,所以前进区域是相对的安全区域,而后退的动作在日常生活中较少,所以也在一定程度上限制了我们向后方移动的能力。广场舞动作涉及“后退”这一空间变化,能够锻炼与拓展人们的移动方向,达到提升平衡能力的效果。而在横轴这一空间进行的左右运动,可以让参与者在训练中锻炼身体协调能力。垂直轴上的运动在广场舞作品中运用广泛,主要集中在向上跳跃与下蹲两部分,向上跳起的动作是将舞者的空间调度到三度空间,处于三度空间的跳跃能够刺激多巴胺的分泌,让人感受到愉悦的情感体验,从而调动参与者内在的积极性。在舞动中不愿意进行跳跃动作的参与者,将自己的运动空间限制在二度空间,这一类型的参与者性格都较为内向,动作幅度也相应较小。

由两个复合轴组成的平面关系共有三种,被称之为三面。当广场舞的舞动在三种平面上进行时,人的身体各关节会形成不同的运动模式,以达到锻炼与提升身体各部分功能的目的。(1)由垂直与矢状轴构成的轮状的平面:包含前/上、前/下、后/上、后/下四个方向,其关节运动由弯曲和伸展组成。(2)由矢状与横向轴形成的水平面:包含左/前、右/前、左/后、右/后四个方向,在水平面运动时,其关节运动是由转动、水平伸展和伸展组成的,其产生的神经原型则是脊柱转动;(3)由横向与垂直轴产生了门一样的平面:包含上/右、上/左、下/右、下/左四个方向。在这一平面上手和腿的动作被定义为外展(远离身体中线)与内收(朝向身体中线),其关节运动是由向两侧弯曲、伸直与挺立组成的。

除了轴面的空间体系,我们还可以将空间分为外部空间与个人空间。在广场舞实践中,部分人群会更适应在本体空间内进行舞动,不愿意突破个人空间,更不会涉足他人空间。这就会反映出动作幅度较小,空间移动能力较弱、与他人共舞时不易融合等特点。对于许多个性内向或是已经与外界接触较少的中老年群体,广场舞的实践能够搭建一个突破空间关系的平台,让参与者通过舞动,积极打开与突破本体空间,勇敢地从自己的“小房子”里面走出去,进入更广阔的外在空间,有效地拓展该群体的社交能力,扩大其交际圈。

1.3身体视角下科学性的广场舞动作模式开发

在拉班·芭特妮芙动作体系中,动作的“什么”是指身体这一组成部分。身体不仅描述出其如何被组织、其组织部分与行动,还揭示了动作的动机与意图。[1]111广场舞中各样变化莫测的动作实际上都是基于对身体各部分的运动与锻炼孕育而生的。它们以舞蹈动作的形式出现,以达到锻炼身体的功效。如:转动头部——颈椎;摆动手臂——肩肘关节;扭动腰部——腰椎;上身的开合——脊柱;腿部的屈伸与摆动——膝关节、髋关节;手腕脚腕——腕关节、踝关节等等。借用拉班·芭特妮芙动作体系的身体组织模式对广场舞创作进行剖析与运用,能够指导广场舞动作的创作更趋于科学性、合理性、安全性。

拉班·芭特妮芙身体动力学中将人体最习惯的运动模式分为五种模式。编导从以下五种模式中可探索出不同身体语言开发组织的更多可能性,从动作开发的根源上保障动作开发的科学性:

第一,“核心/末端模式”[1]50。当人全身向内收缩(核心)后,再展开身体,四肢向远延伸(末端)的过程,身体就经历了从核心到末端的变化。该模式作为身体的整体动作,是其他动作的基础。该模式构建了朝向自身的向内运动和朝向他人的外在运动的区别。在广场舞动作中,这种向内收缩再向外展开的动作应用十分广泛,动作不仅让参与者认识到身体核心的运用,还能够加强参与者末梢神经的意识,从而提高舞者对身体核心与末梢的控制力。

第二,“头/尾模式”(脊椎)[1]51。头尾连接对于我们的直立形态非常重要,这种模式的动作更注重脊椎的应用,当头脚尝试相连形成动态趋势时,实际上加强了对身体上下半身的联系,提升上下半身的协调性。同时,头尾连接的进行过程也是我们表达型设计与功能性设计的一部分。可以想象,当人们的脊椎从垂直于地面的直线型进行变化,上半身后倾,同时尾骨向上,此时头尾相连形成“C字形”,则会呈现一种自信的身心状态,这种形态也正是在广场舞动作设计中最为常见的昂首挺胸的身体姿态,借此既提升了参与者的协调能力,又塑造出积极向上的思想状态。

第三,“上/下模式”(同源)[1]52。通常运用下半身运动发力,接下来完成上半身动作,它将上肢与脊椎构成的单元同下肢与脊椎构成的单元区分开,形成同源模式。

第四,“左/右模式”(同侧)[1]53。人们身体的左右两侧既不同又相似,两侧相对性的运动能够让人寻求平衡感,单侧的过度运用会使参与者出现不能保持平衡的问题。

第五,“反向上/下模式”(对侧)[1]54。人们在行走时,手脚会出现相反交替进行的情况,这个动作原理需用到许多步伐与上半身配合。

以上五种动作模式都是根据人类日常活动的运动规律进行提炼得出的,运用五种运动模式进行广场舞动作创作,能够让参与者更容易接受动作并完成训练。

二、 基于拉班·芭特妮芙动作体系的广场舞作品分析

笔者选取曾火遍国内大街小巷,且登上春晚舞台的广场舞作品《最炫小苹果》为例,借拉班·芭特妮芙身体动力学的理论,从“感觉的身体” “动作的情绪” “空间的思维”以及“身体和空间的关系”几部分进行作品分析。旨在从作品《最炫小苹果》呈现的动作表象中探究个体的运动模式与规律。

2.1 动作设计贴合客观规律,在舞蹈中感觉身体

2.2通过舞蹈动作传递快乐,不同力效呈现多样化质感

在观看这个作品时,观众的情绪会被轻易地带动起来,感觉到自己的全身心也跟着音乐与舞蹈渐渐亢奋,甚至不自觉地想要跟随一起舞动。其实这要归功于不同力效的动作向观众所展现出的情绪性。改变舞蹈动作的力度、速度、空间、流畅度四个要素,能够呈现出不同的动作力效,展现出不同动作情绪。例如舞蹈最初进场时,伴随着欢快的音乐,舞者们踏着的小碎步便具有很强的代表性。它速度快、力量轻,且在限制的线路进行,力效是“点打”的类型。除小碎步以外,舞蹈中连续耸肩的动作、向回招手等动作都属于“点打”的行列,能够给人以轻巧、活泼的感觉,让人感到一股轻松的愉悦感。随着动作的发展变化,歌曲进入高潮,舞者的上半身出现明显的主题动作,双手大臂向两侧抬起,反复向同一方向伸直或弯曲手肘,动作力度较强,速度较快,在限制的动作中以直接的路线完成,以“冲击”的质感配合节奏感极强的音乐,带给人一种蓬勃向上的状态,展现了舞者们斗志昂扬的精神面貌。

2.3合理运用舞蹈空间变化,建立身体与空间的关系

空间涉及整体环境以及动者的个人空间。其中个人空间又可以分为“近距空间”“中距空间”“远距空间”。在广场舞作品《最炫小苹果》中,舞者的运动轨迹中包含跳跃、下蹲与向各方位的行进与后退,在整体环境中涉及了六个一维的方向:上、下、左、右、前、后。在男女对跳的双人舞部分,舞蹈设计男女双人舞配合动作,两人在对视中完成动作,“近距空间”充分展示了两位舞者之间的默契与亲近的关系,让组合之间更加和谐。同时,在舞蹈队型的编创中,编导将舞者们分为两部分,分别在舞台左侧的后方与右侧舞台的前方形成两个板块,两者分开站于舞台两侧,动作形成呼应。编导借用“远距空间”的空间表达,呈现出一种大气且具有开放性的景象。

三、LBMS视角下广场舞实践运用建议

本文以拉班·芭特妮芙身体动力学的视角,从动作力效、运动空间、身体语言、形体塑造四个方向为着入点,提供动作开发与完成的全新方向,力求在广场舞实践中提升身体能动性的同时,完善广场舞参与者的各项心理与社会需求。

3.1感知力效变化,修补情感需求

鲁道夫·拉班曾表示“一个动作的内在动机与其身体呈现之间有一个精准的对应关系”(Laban 1988,S.7)。人们完成的每一个动作都不仅仅是身体的运动与变化,更是会呈现出参与者内在观念与状态。而广场舞参与者则能够借不同力效的动作表达内在冲动、愿望、情绪等等信息,这些都是动作的内驱力。动作的内驱力可以通过力量、时间、空间、动作流动四个方向进行展现。广场舞的实际应用一般通过感受这四种元素变化而产生八种力效,感知每一个动作力效的变化,都能够更好地帮助参与者修补情感空缺,满足情感需求。笔者以涉及“力量”的力效为例进行分析。

具体方法是将原料用调味品,如:盐、酱油、料酒、糖等调拌均匀,浸渍一下,或者再加上鸡蛋、淀粉浆一浆,使原料初步入味,然后再进行加热烹调。

力量的呈现主要可以分为“重”与“轻”两部分。在固定完成相同限制性动作的情况下,当参与者发现自己的动作质感大多偏向强劲有力而缺乏完成轻柔动作的能力时,呈现动作力效多以“冲击”“压力”为主,说明参与者往往在情感层面能够更加充分直接地表达,处理人际关系时不会那么委婉,而动作越强劲的人通常在生活里也会更加坚毅、权威、果断一些;而当参与者在动作中只能呈现柔和特点,动作束缚,且较难表现有力动作的人,动作中只呈现“滑动”“点打”的力效,参与者在生活中处事时往往会小心谨慎、不愿犯错,展现出温柔的控制。不难发现,无论是哪种情况都是会走向极端的。反观如果在完成动作时,不断对自己的动作所呈现出的力效进行灵活调整,尽量多尝试自己不擅长的力效,积极面对与迎接自己的另一面,这样就能在无形之中渐渐打破情感上的禁忌,弥补自身所空缺的情感漏洞。

3.2探索空间可能,促进行为健康

所谓行为健康,包含身体健康与心理健康两部分。在广场舞中,除了动作力效能够对行为健康产生影响,人物本体空间、运动活动空间、动作与空间关系的合理使用,也都能够有助于保护参与者的行为健康。

首先,从参与者本体的空间方位出发,分为水平维度(水平面)、垂直维度(额状面)与弧形维度(轮状面)。其中个人在动作中进行水平面上的运动具有超越与向外的意义,可视为一种对外的沟通,水平方向的动作发展更容易促进交流与讨论,是一种社会性展现。而垂直运动中向上的运动,饱含着奋斗、超越、梦幻与挣脱的意味,给予广场舞参与者以积极的心理暗示。除此之外,不同空间上的运动对身体健康也能起到较大的作用。例如垂直运动是一种对抗地面、水平面的尝试。多在垂直面上行动的人,坐姿会十分笔直,肌肉力量也会发展得更好。另外,国外曾有多项研究表明,舞蹈运动对于帕金森综合征的康复治疗有着积极的干预作用,例如意大利学者Natale团队经过研究证明舞蹈能够提升帕金森患者的运动及认知功能。[4]141-144

其次,每一位广场舞参与者都会有自己运动的范围,对于这种三维空间范围,我们称之为动觉领域。在广场舞中,每一个人都需要足够的活动场地,即使是大幅度的动作也要尽量保证双臂双腿能够得到完全的伸展。这样,动觉领域才让参与者内心真正感到舒适与被尊重。当然,动觉范围的大小也因人而异,并没有一个绝对的数值体现,且根据不同的对象也会呈现出不相同的动觉范围。

最后,广场舞动作的空间关系可以分为“直接的”与“间接的”两部分。动作极端直接的人通常会在与人接触时毫无顾忌,缺少建立良好人际关系的能力,而动作极端间接的人则是会出现对事情的逃避与分神。所以只有探索出合适自我的动作空间关系,才能通过舞蹈动作渐渐转化情绪与心理上的空缺。

3.3注重形体开发,增强物我关系

形体的开发不仅能够重塑个人的身体形态或精神面貌,也是帮助广场舞参与者增强物我关系的核心抓手。形体的呈现表达个人身体的态度,合适的形体可以优化参与者与环境连接的模式、更好地塑造或适应周遭的人、事、物,营造与空间之间的亲缘性。

第一,形体的塑造实际上是运用动作将自己与外部世界连接起来的创作过程。当我们运用身体与外界环境相连接时,我们的形体表达了个人内心的意图与态度。当我们有强烈想要与外界连接的愿望时,身体形态会更自然准确,呈现的动作也会更加有说服力;第二,我们在开发形体时努力适应周围的人、事、物,这种适应能力会让我们可以不断延伸潜力,增强个体力量,与其他事物建立良好的联系,并完美地融合;第三,当核心形体动作与空间方向发生冲突时,两者的亲缘性就较低。例如,一个拥抱的形态,如果完成时身体重心向后,那形态的展现就显得并不真挚,而反之拥抱时身体与对方紧贴合在一起,核心相对向对方倾斜,那营造出的空间就是亲缘性较强的,更能让对方切实感受到情感。

四、结语

本文从拉班·芭特妮芙动作体系的理论出发,根据不同年龄阶段广场舞参与者的实际情况,探讨如何运用八种力效的不同表现形式,进行有针对性的动作设计;通过解构体系中空间的运用与空间关系的处理,揭示广场舞实践中参与者身心状态传达的表现;依据五种身体基本的动作模式,阐述动作开发合理性、科学性的来由。将拉班·芭特妮芙动作体系与广场舞实践进行融会贯通,不仅能够让参与者在感知动作力效的过程中修补个人情感需要,还能够在探索舞动空间更多可能性的同时,不断促进行为健康;更能够在开发形体姿态的过程中,加深本体与外界的联系,增强物我关系。

在日新月异的今天,广场舞的队伍不断壮大,其组织形式、舞蹈主题、动作编创等方面急需进行规范化、系统化、专业化。借用拉班·芭特妮芙身体运动体系的基本原理对广场舞的实践进行分析,既有助于舞蹈编导根据身体发展的规律,对舞蹈动作进行科学合理的开发与组合,又能够引导大众在参与广场舞的过程中选择适合自己身心状态的曲目,充分锻炼身体、愉悦身心。

拉班·芭特妮芙身体动力学是一门将动作内容的功能性与表达性都纳入考察范围的学科,与广场舞创作之间有极大的融合空间。在未来的广场舞创作中,合理地融入拉班·芭特妮芙动作体系理论,能够促进广场舞健身功能、审美功能、自娱功能更好地发挥,让广场文化成为新时期缓解人们身心压力的有效手段,助力于人与人之间的社会交流,促进社会的和谐发展。