肝脏增强CT技术与肝脏MRI技术诊断肝癌的准确率对比

李雯

(南阳市医学高等专科学校第一附属医院 磁共振室,河南 南阳 473000)

肝癌的患病率占据全部恶性肿瘤的前十位,且我国每年死于肝癌的患者约34 万人,约占全球因肝癌死亡人数的55% 左右,成为危害人们身心安全的常见病[1]。尤其是近几年,随着社会经济高速发展,人们生活及工作压力不断增加,加上不良习惯的影响,导致我国肝癌的患病率、病死率日渐升高[2]。肝癌的主要诱因包括肝内细胞自身癌变以及感染其他部位癌变细胞两种因素,前一种因素在临床上成为原发性肝癌,后一种因素在临床上成为继发性肝癌。肝癌患者早期通常无典型症状,等到确诊时已经发展至中晚期,不仅增加临床治疗的困难程度,且难以获得理想的治疗效果[3-4]。对此,临床应尽早选择合适的诊断方式,为后续治疗方案的确定及预后评估提供参考。随着影像技术的进步发展,肝脏增强CT与肝脏核磁共振(MRI) 技术被广泛应用在临床,前者操作简便、分辨率较高,但难以检出直径较小的病灶;而后者的空间分辨率较高,扫描序列较多,可发现微小病灶[5-6]。两种影像学诊断技术均有着准确度高的特点,但临床上对两种诊断的差异性方面却鲜有报道,两种影像学诊断在临床上的价值也颇有争议[7]。因此本文对南阳市医学高等专科学校第一附属医院收治的102 例肝癌患者进行研究,分别进行肝脏增强CT 和肝脏MRI 技术检查,对比两种检查结果,进一步明确两种诊断方式对肝癌患者的诊断价值,为临床早期诊治肝癌提供理论依据,改善患者预后,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择本院2019年1月至2021年1月纳入的102 例肝癌患者,本研究经本院医学伦理委员会批准通过。其中男性患者59 例,女性患者43 例;年龄36 ~75 岁,平均年龄(51.23±1.07) 岁;病程1 ~10年,平均病程(4.81±1.02)年;胆管细胞型肝癌33 例,肝细胞型肝癌42 例,混合型27 例;病灶直径≤3 cm 有61 例,病灶直径>3 cm 有41 例。

入组标准[8]:(1) 与临床诊断相符,经病理检验确诊;(2) 患者与家属知情,签订同意书;(3) 意识正常,中途未退出者。

剔除标准:(1)存在检查禁忌症;(2)合并视听障碍、精神类疾病或者其他恶性肿瘤;(3) 哺乳期或者妊娠 女性。

1.2 方法

所有患者均开展肝脏增强CT、肝脏MRI 技术检查。

(1) 肝脏增强CT:检查前鼓励患者饮水1 000 mL,选择256 排螺旋CT 进行检查,嘱咐患者屏住呼吸,开展肝脏平扫,调整电压130 ~145 kV,层距5 mm,层厚5 mm,电流300 mA,矩阵512×512。平扫结束后选择碘海醇作为造影剂80 ~100 mL,速率控制在3 mL/s,20 s 后实施动脉期探查,70 s 后实施门脉期探查,120 s 后实施延迟期探查,延迟扫描10 min,若病灶直径小于3 cm 可开展3 mm 容积扫描,120 kV,200 ~250 mA,矩阵512×512。

(2) 肝脏MRI:选择西门子3.0T,要求患者检查前6 h 禁食,并指导呼吸练习,检查范围设置为顶至肝脏下缘,探查序列有T1 横轴位,T2 冠状位以及横轴位,弥散加权,调整层厚5 mm,视野300×420 mm,层数34层,矩阵228×320,TE 2.38 ms,TR 5.4 ms,加权T1 680 ms。选择钆喷酸葡胺作为对比剂开展增强探查,剂量0.1 mmol/kg,从患者肘静脉注入,速率2.5 mL/s,并注入20 mL 氯化钠,要求患者屏气,探查三期以及延时期,层厚5 mm,间距0.5 mm,TR 30 ms,TE 7.0 ms,视野375×370 mm,矩阵256×128。

1.3 观察指标

观察两种检查的影像学表现,对比两种检查手段对肝内外病灶的检查结果及不同大小肿瘤的诊断结果,并对比两种检查的准确度、灵敏度、特异度、阴性预测值、阳性预测值。假设设定真阳性=Z,假阴性=X,真阴性=C,假阳性=V,灵敏度=Z/(Z+X),特异度=C/(C+V),准确度=(Z+C)/102×100.00%,阴性预测值=C/(C+X),阳性预测值=Z/(Z+V)[9]。

1.4 统计学处理

全文数据选择SPSS 20.0 系统计算,±s表达计量数据,选择t检验;百分比表达计数数据,选择χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 影像学表现

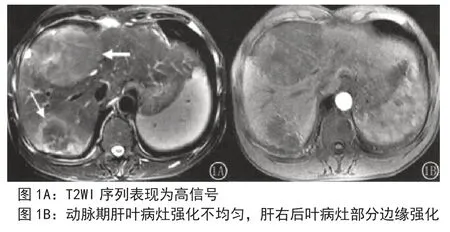

肝脏MRI 检查中,96 例包含血供的肿瘤病灶,动态增强扫描中呈现强化的动脉相;另6 例无血供病灶中轻度强化的动脉相有3 例,无强化动脉相有3 例。肝脏MRI 影像学图像见图1A、图1B。

图1 肝癌MRI 图像Figure 1 MRI images of liver cancer

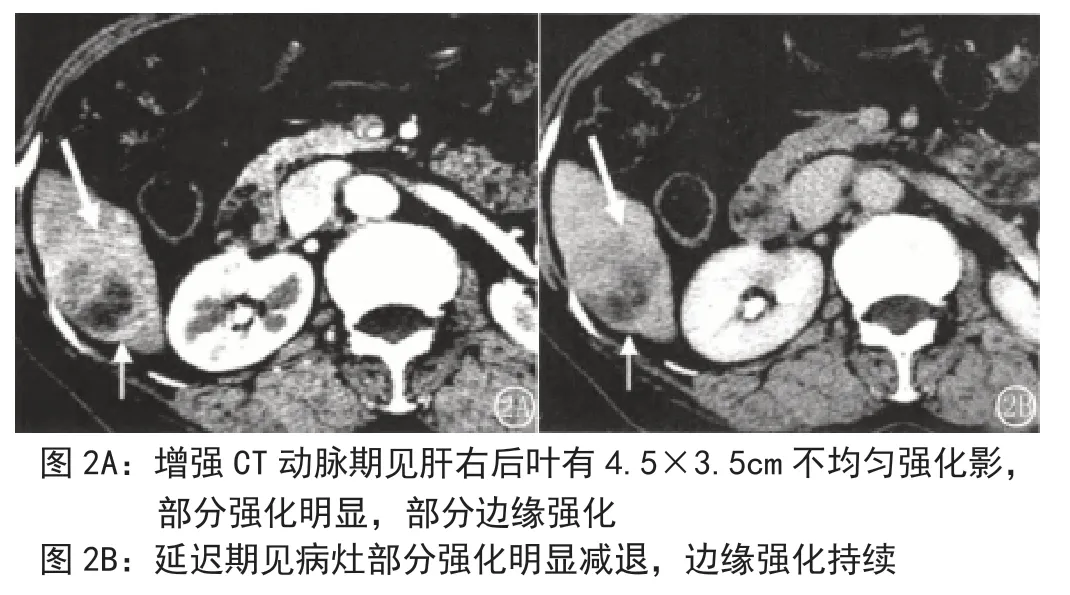

经肝脏增强CT 检查,发现75 例在增强扫描中动脉期造影迅速进入病灶,且密度高出周边正常组织,门脉期密度相同,延迟期为低密度;另27 例中强度强化有15 例,不强化有12 例。肝脏增强CT 影像学图像见图2A、图2B。

图2 肝癌CT 图像Figure 2 CT images of liver cancer

2.2 不同检查对肝内外病灶的检查结果对比

肝脏增强CT 和肝脏MRI 在肝外病灶和肝外阳性病例检出个数和检出率上对比差异无统计学意义(P>0.05);肝脏MRI 检出肝内病灶个数和肝内阳性病例检出率上均高于肝脏增强CT,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 不同检查对肝内外病灶的检查结果对比[± s ,n(%)]Table 1 Comparison of examination results of intrahepatic and extrahepatic lesions by different examinations [± s ,n(%)]

表1 不同检查对肝内外病灶的检查结果对比[± s ,n(%)]Table 1 Comparison of examination results of intrahepatic and extrahepatic lesions by different examinations [± s ,n(%)]

检查方式 例数 肝内病灶/个 肝外病灶/个 肝内阳性病灶/例 肝外阳性病灶/例肝脏增强CT 102 1.28±0.27 1.02±0.19 52(50.98) 24(23.53)肝脏MRI 102 1.54±0.33 1.05±0.21 70(68.63) 33(32.35)t/χ2 6.159 1.070 6.607 1.972 P 0.001 0.286 0.010 0.160

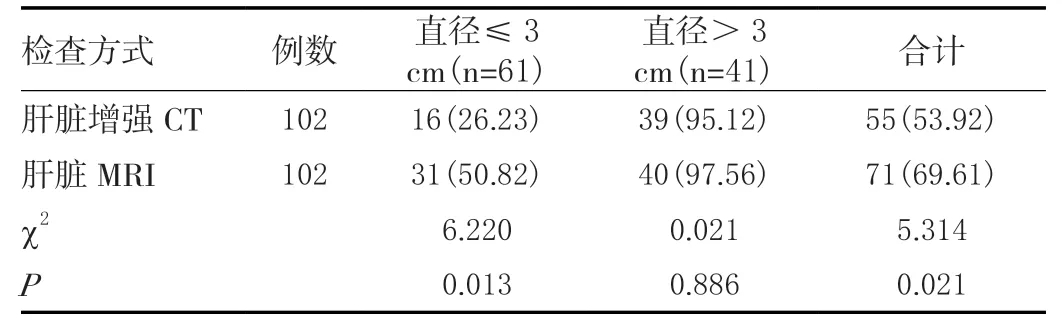

2.3 不同检查对不同大小肿瘤的诊断结果对比

在检测直径>3 cm 的肿瘤时肝脏增强CT 和肝脏MRI 检出率差异无统计学意义(P>0.05);在诊断直径≤3 cm 的肿瘤时肝脏MRI 检出率高于肝脏增强CT,差异有统计学意义(P<0.05);肝脏MRI 总体检出率高于肝脏增强CT 检出率,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 不同检查对不同大小肿瘤的诊断结果对比[n(%)]Table 2 Comparison of diagnostic results of tumors of different sizes by different examinations [n(%)]

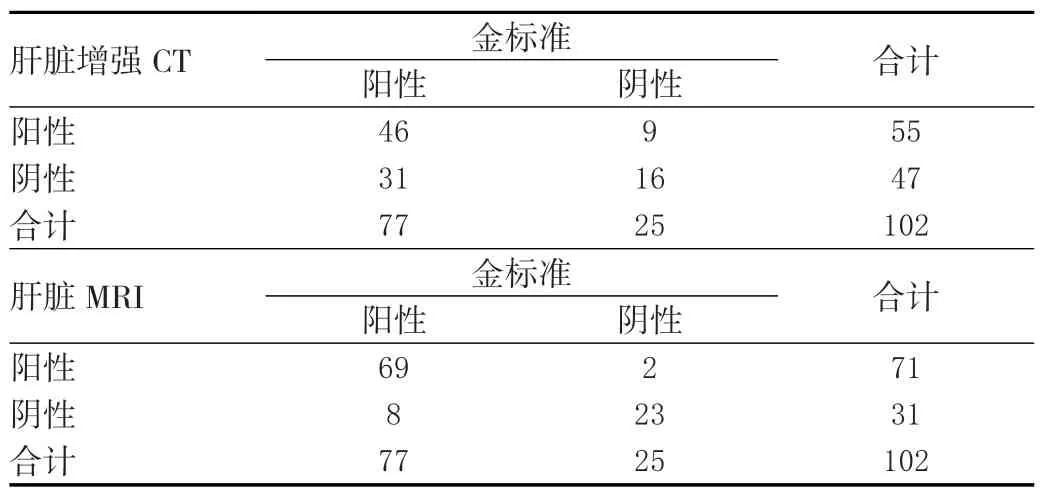

2.4 不同检查的结果分析

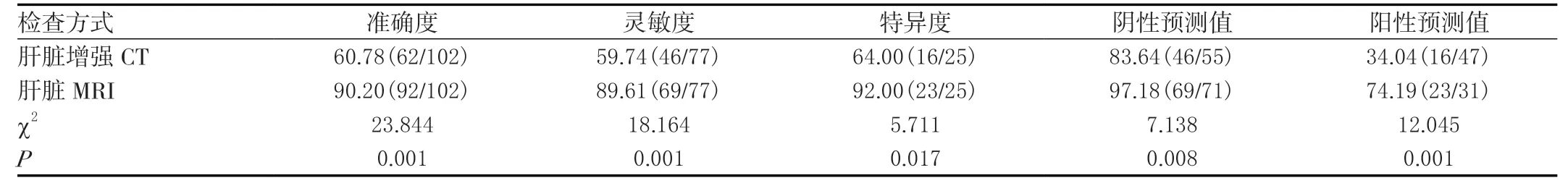

肝脏MRI 的准确度、灵敏度、特异度、阴性预测值、阳性预测值均高出肝脏增强CT,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3、4。

表3 不同检查的结果分析(n)Table 3 Analysis of results of different examinations (case)

表4 不同检查的结果分析Table 4 Analysis of results of different examinations

3 讨 论

肝癌是临床上最常见的消化道恶性肿瘤之一,目前肝癌发病率在全世界范围内呈明显上升趋势,在我国恶性肿瘤发生率中排名第五位,死亡率位居第二位[10]。由于肝癌的特异性较差,大部分患者早期无明显症状,随着疾病持续进展,可能出现肝区疼痛、全身乏力以及发热等,若未能够尽早发现并及时选择有效治疗,症状可明显加重,甚至出现肝肾衰竭、消化道出血、肝破裂等严重并发症,严重者肿瘤组织可能转移至其他组织器官,直接危及患者生命安全[11]。对此,早期选择准确性高的诊断方式成为关键。

虽然肝脏穿刺病理学活检是目前确认肝癌的金标准,但肝脏穿刺活检也具有一定局限性,一方面是由于肝脏穿刺活检具有一定创伤性,会给患者带来较大痛苦,患者耐受性差,难以在临床上广泛推广。其次肝脏穿刺活检具有片面性,一次性难以准确穿刺到病灶部位,容易造成漏诊,需要多次进行穿刺取样,增加患者痛苦。还有研究显示[12],穿刺容易导致针道出血,容易引起恶性病变随针道转移,因此限制了临床的发展和应用。既往临床上采用血清标志物作为诊断肝癌患者的辅助方式,如甲胎蛋白是诊断肝癌的重要血清标志物之一,相对来说具有较强的特异性,一般认为甲胎蛋白持续升高是肝癌发生的危险因素。虽然甲胎蛋白辅助诊断肝癌取得过一定的应用价值,但其存在一定局限性,极易受到外界因素的干扰,且仍然有部分肝癌患者甲胎蛋白检测呈阴性,造成误诊漏诊现象[13]。近几年,随着影像技术的进步,肝脏增强CT、肝脏MRI 技术被提出,经检查均可对患者肝脏大小以及具体形态特征进行观察。

有学者对肝癌患者进行增强CT 扫描,结果显示,对肝癌患者的诊断率一般在60 ~80% 不等[14]。还有学者对肝癌患者采用MRI 扫描,发现MRI 对肝癌患者的诊断率一般高达70% 以上[15]。目前虽然有肝脏增强CT 以及肝脏MRI 对肝癌患者诊断率的研究,两种影像学检查方式在临床上也较为常用。但对于两种影像学扫描方式对肝癌的诊断价值仍然具有一定争议。这是由于肝脏增强CT 与肝脏MRI 的技术有一定差异。螺旋CT 扫描的速度明显快于MRI,能减少运动伪影对结果的影响。CT 能在一定范围内同时选择任意层厚的图像,充足显示肝脏内的细微病变,同时造影剂还能呈现出肝癌的形态特征及周围血供情况[16]。而MRI 则无辐射性,图像采集信号丰富,对软组织有更好的分辨率。不仅能为临床提供肝脏解剖学图像,还能提供肝脏代谢和生理病理等信息[17]。

因此,本文对本院102 例肝癌患者进行两种影像学方式检查,旨在分析两种影像学检查方式对肝癌诊断的临床价值。首先本文分析了两种诊断方式的影像学表现,在CT 检查肝癌患者时,一般情况下患者需要先进行CT平扫,相对于周围正常组织,肝癌组织表现为低密度。在进行增强CT 以及肝脏MRI 扫描之后,由于肝癌组织从肝动脉供血,因此在CT 增强检查中表现为动脉期强化,并呈现高信号以及高密度,而门静脉供血的正常组织呈现轻度或者无强化现象[18]。另外门脉期时正常肝组织强化较明显,但肝癌组织密度与信号降低;延迟期降低程度更为明显,与本文结果较为相近。之后本文对比了两种检查方式对肝癌患者的总检出率,结果发现,肝脏MRI 总体检出率高于肝脏增强CT 检出率,差异有统计学意义(P<0.05)。此结果表明肝脏MRI 对肝癌的检出率明显高于肝脏增强CT。

为进一步确定两种检查方法的不同,本文对两种检查方法在不同部位和不同大小肿瘤中进行检出率对比,结果发现,虽然肝脏MRI 对肝内肿瘤检出率和直径≤3 cm 肿瘤的检出率高于肝脏增强CT,但对于肝外肿瘤和直径>3 cm 的肿瘤病灶检出率与肝脏增强CT 并无显著差异。提示两种检查方式对沿胆管浸润生长或胆管结石等肝外病灶的诊断效果较差,且对于肝脏增强CT 和肝脏MRI 对直径>3 cm 的肿瘤检出率更好,而直径≤3 cm 的病灶肝脏MRI 检出率更高。这是由于小肝癌患者一般病灶血供较少,在增强CT 扫描的动脉期难以强化,容易导致鉴别困难。本文对两种检查方式进行了进一步对比,分析了两种检查方式对肝癌患者的诊断效能。结果显示,肝脏MRI 检查的准确度、灵敏度、特异度、阴性预测值、阳性预测值均高出肝脏增强CT 检查,差异均有统计学意义(P<0.05),提示MRI 的诊断价值更高。经分析发现,CT 能够观察到患者肝区肿块,经增强后发现病灶轻度强化,且边缘清楚,并显示病灶与血管的关系,但其存在一定辐射性,对于肝脏形态以及周边组织的清晰程度较差,极易造成误诊漏诊[19]。而MRI 属于无辐射性诊断技术,且成像速度较快,并进行多方位探查,能够发现微小病灶,进一步提升诊断结果的准确性。另外肝脏MRI 存在图像采集信号丰富以及分辨率较高的特点,主要通过肝脏代谢、病理信息、解剖图像信息以及生理信息等进行判断,并经多序列成像展现出肝癌病变组织中的代谢产物以及病理特点,因此能够准确对病灶进行定性诊断,进一步提升诊断结果的准确性、灵敏度以及特异度,为后续治疗方案的制定提供参考[20]。

综上所述,肝脏MRI 在诊断肝癌中效果显著,且灵敏度与特异度较肝脏增强CT 更高。