长三角区域产业协同创新一体化的社会网络研究

吴 慧,顾晓敏,赵袁军

(上海立信会计金融学院 a.金融科技学院;b.工商管理学院,上海 201620)

一、引 言

2018 年7 月,《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018—2020 年)》正式下发。2019 年的政府工作报告中,李克强总理指出要“促进区域协调发展”,并强调“将长三角区域一体化发展上升为国家战略,编制实施发展规划纲要”。2019 年,长三角区域一体化战略得到了升级并加快了进程,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》正式发布。2020 年8 月20 日,习近平总书记在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话。可见,在当前经济新常态背景下,长三角区域一体化发展必将逐步成为我国区域一体化发展的新引领和新示范。

长三角区域一体化涉及科创、信息化、产业协同创新等多个方面,上海国资委在2019 年成立了长三角协同优势产业基金,致力于推动长三角区域优势产业的发展。早在2014 年,习近平总书记就要求上海要建设成为具有全球影响力的科技创新中心,这是党中央、国务院建设创新型国家和世界科技强国所做出的重大部署,是一项重大的国家战略。长三角区域越来越紧密,上海构建具有全球影响力的科创中心离不开长三角其他省市的共同发展,协同创新。在长三角区域一体化发展过程中,如何打造区域系统创新共同体是实现长三角创新力和竞争力的关键,也是长三角区域得以持续升级发展的重要内容。虽然学者们经常提出“长三角区域协同创新”,但是目前针对长三角区域协同创新一体化的内在机理尚未厘清,关于如何实现长三角区域协同创新的研究多是从政策角度出发,区域产业协同创新的研究还处于理论阶段。

在2020 年全国生物医药产业园区百强榜中,上海张江高新技术产业园区和苏州工业园区分别位列第一和第二位,因此本文依托程序化扎根理论的数据处理技术,以长三角生物医药产业为主要研究对象,深入探索长三角区域产业协同创新的过程和路径,运用协同创新和社会网络理论,构建长三角区域协同创新一体化框架,并选取长三角具有代表性的张江生物医药产业园区进行案例解读和模型验证。

二、文献综述

目前关于长三角区域产业协同创新一体化的相关研究较少,但是协同创新一体化的研究与协同创新网络及创新集群紧密相关,而且关于协同创新网络和创新集群的理论与实证研究较多,这对本研究具有积极的借鉴作用。

(一)协同创新网络的相关研究

国内外学者从协同创新网络的形成和发展,网络主体作用及影响因素方面对协同创新网络展开了具体研究。

首先,对于协同创新网络形成和发展的研究主要是从网络形成的理论和形成过程展开。王飞(2012)[1]总结了基于生物医药的合作创新网络的演化模型,从地理开放度和合作扁平度两个角度出发,将创新网络分为开放式创新网络、封闭式创新网络、全球化创新网络和集群创新网络四类。Arsenyan 等(2015)[2]通过对协同创新网络形成条件的深入研究,基于博弈论方法,提出了一个集信任、协调、共同学习和共同创新维度为一体的数学模型。万幼清等(2015)[3]通过对产业集群协同创新风险诱发因素的分析和创新路径的探索,并根据其投入到产出的过程,构建产业集群协同创新风险的内生机制模型。胡平等(2016)[4]基于社会网络分析法构建了协同创新网络,对北京市71 家协同创新中心和288个参与主体进行研究,并对其形成过程的三阶段特征加以分析。Sørensen 和Torfing(2017)[5]通过将协同创新网络治理与传统的治理策略进行比较,勾勒出政府治理网络的轮廓,并通过丹麦老年人护理协作创新实例来说明这一论点。

其次,对网络主体作用和影响因素的研究主要从指标的选取、评价体系的构建等方面展开。Xie等(2016)[6]提出了协同创新网络中影响企业知识转移绩效水平的四个因素,即网络规模、网络异构性、网络联系强度和网络中心性,并基于对中国高科技企业的调查,采用模糊集定性比较分析来探讨协同创新网络与知识转移绩效之间的关系。Tseng等(2016)[7]利用社会网络视角中的中心性、凝聚力和密度指标来研究全球半导体产业中创新网络与创新能力之间的关系。郑胜华和池仁勇(2017)[8]通过使用归纳和演绎的方法,从协同演化的视角出发,探索核心企业如何使用合作能力提升创新网络的主体行为,从而推动产业的持续发展。夏丽娟等(2017)[9]从区域之间地理临近性、社会网络临近性和技术临近性对协同创新网络影响的视角出发,研究了区域协同创新网络的演化。

(二)生物医药产业创新集群的相关研究

生物医药产业创新和集群的研究与发展模式密切相关,国内外关于生物医药集群的研究主要从两个方面展开:

首先,从集群的概念出发对生物医药产业的形成、发展进行研究。例如,Aehilladelis 和Antonakis(2001)[10]对集群内企业研发的1 736种药品进行了研究,指出了创新的内部影响因素和外部驱动因素。Bianchi 等(2011)[11]通过模型验证,对集群生物医药产业不同阶段的创新模式进行研究。毛睿奕和曾刚(2010)[12]在构建集群生物医药产业的创新模型后,针对张江生物医药产业进行了案例分析。

其次,从创新网络集群出发,将集群内的企业看作是网络的节点,来探讨网络的形成和演化。例如,王飞(2012)[13]对张江生物医药产业进行实证分析,通过扎根理论对创新网络的形成机制、影响因素和驱动机制进行了相关解读。王国红等(2014)[14]基于创新网络视角,引入外部协同网络,提出了新的网络模型并得以验证。Pandey和Desai(2017)[15]通过评估位于印度的生物科学研发集群企业的全球化程度、创新性和网络化程度,来了解全球创新网络的性质和类型。

(三)简要述评

通过对协同创新网络及生物医药产业创新和集群的相关研究进行分析,可以发现目前关于生物医药协同创新网络的研究多从比较广义的角度展开。虽然关于协同创新网络形成的研究时间不短,研究成果也很多,但是并没有形成统一的结论。因为行业、企业等环境的限制,导致现实中协同创新网络的形成研究呈现纷繁复杂的特征,虽然这对协同创新网络的形成研究做出了很大的贡献,但是在某种程度上也不利于协同创新网络形成研究的统一。

生物医药产业的协同创新网络特征十分明显,但是针对该网络形成的研究少之又少,这与该行业的行业特征有关,生物医药行业的高技术、长周期、高风险、高壁垒等特征促使纯量化研究存在一定的难度,大部分对生物医药协同创新网络的形成研究会受到量化的局限,造成研究内容相对狭隘。

因此,本文聚焦长三角区域产业协同创新一体化背景,选取生物医药产业作为切入点,为解决区域产业协同创新一体化的形成机制这一难题,深入探索长三角区域产业协同创新的实现路径,构建长三角区域产业协同创新一体化的体系框架。

三、研究设计及数据收集

(一)研究方法选择

本文将使用程序化扎根理论的数据处理技术,具体原因如下:①现有关于协同创新网络形成所涉及的变量研究不够完善、变量间的关系也不清晰,量化研究方法已经不能解决这一问题,同时内容分析法等还需要对协同创新网络的内涵和外延界定清楚,但是协同创新网络的内涵和外延界定现在还没有统一的概念,每个学者都在自己研究的基础上对其进行定义,所以程序化扎根理论的数据处理技术更适合本研究;②生物医药产业作为高新技术产业之一,数据的保密性比较强,能获取的基本上是全国或者区域数据,且多是定性资料;③程序化扎根理论在多年的发展过程中已经日益完善和成熟,在多个领域得到了广泛应用,而且在定性资料研究方面也能够保证信效度。

(二)研究设计

扎根理论发展到现在,至少出现了三个理论学派,分别是Glaser 和Strauss(1967)提出的扎根理论原始版本、Strauss 和Corbin(1990)提出的程序化扎根理论方法、Charmaz(2006)[16]提出的构建型扎根理论。其中被较多使用的是原始扎根理论研究方法和程序化扎根理论方法,两者的差异主要在于对质化资料编码的不同,原始版本的扎根理论认为编码包括实质性编码和理论性编码,而程序化扎根理论认为编码包括开放性编码、主轴编码和选择性编码三步,而且在主轴编码过程中按照因果条件、现象、脉络、中介条件、行动/互动策略及结果进行编码,并最终形成模型。本文研究长三角区域生物医药协同创新网络的形成机制,正是对网络的形成条件、脉络、行动和结果进行研究,所以本文使用施特劳斯(Strauss)和柯宾(Corbin)的程序化扎根理论方法。

(三)数据收集及处理

鉴于生物医药协同创新网络的区域特征及资料的难获取性,本文主要采用二手资料的方式来进行扎根理论研究。所搜集的关于生物医药行业协同创新网络的二手资料主要来自三个方面:①专著及行业研究报告,如《中美生物医药创新网络演化的理论与实践》《战略新兴产业系列研究之六——中国生物医药产业地理白皮书》等;②中外生物医药创新网络形成的相关文献;③搜索引擎及网站,如百度、谷歌等搜索引擎以及中国产业信息网、中国生物技术信息网、国家市场监督管理总局官网等网站。

在这三种途径搜索下获取相关的文本、图片等信息,通过NVivo11进行信息的处理:首先,通过资料搜集、分析和编码,提炼出概念和范畴,在新资料的基础上不断加以完善和发展;其次,每次通过备忘录的形式对理论模型的构建和修改进行详细记录;最后,为了规避认知的盲区,在编码过程中反复提炼并咨询相关研究者的意见,从而保证编码的质量。

四、扎根理论分析及模型构建

(一)扎根理论分析

在完成数据搜集工作以后,本文根据施特劳斯(Strauss)和柯宾(Corbin)的程序化扎根理论研究范式,对已有的资料进行开放式编码(open coding)、主轴编码(axial coding)、选择性编码(selective coding),经过三次编码以后再通过理论饱和度检验对已有的模型构建过程进行检验。

1.开放性编码

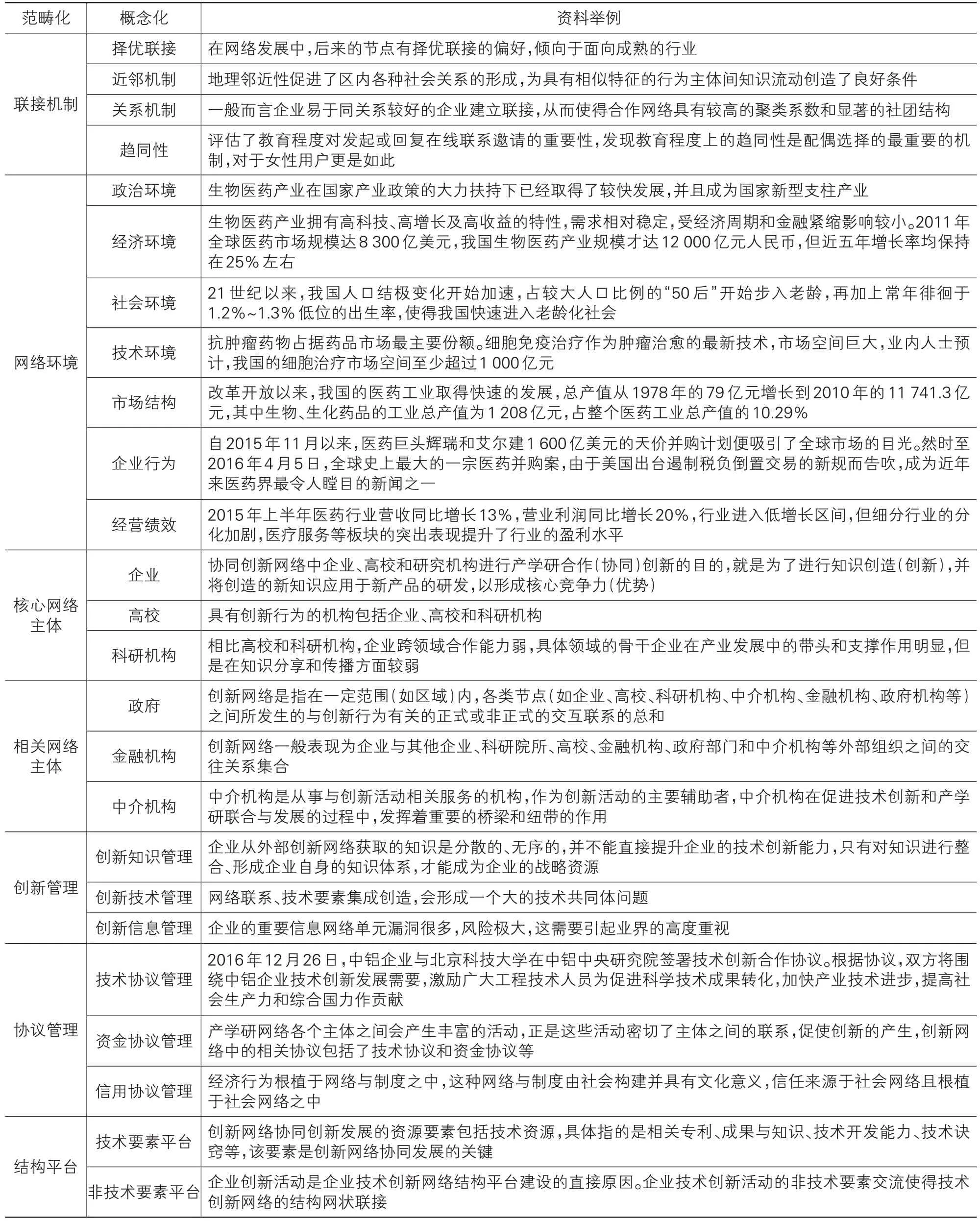

本文利用NVivo11 软件对生物医药协同创新网络的形成进行开放性编码:第一步是贴标签,提炼资料中和生物医药协同创新网络形成相关的信息,主要选取文章中与研究目的相关的段落和图表进行编码,在编码过程中反复比较分析,再寻找新的资料,从而提炼出初步的节点;第二步是将第一步提炼出来的节点进行“概念化”操作,主要是建立树状节点,将自有节点之间的关系进行梳理,共形成34个概念;第三步是“范畴化”操作,即在第二步的基础上,进一步搜集相关资料进行分析和提炼,最终将已有的概念化后的树状节点范畴化,使现有的树状节点成为新成立树状节点的二级节点,共形成了11 个范畴。表1 对开放性编码过程进行了举例分析。

表1 开放式编码的范畴形成举例

续表1

2.主轴编码

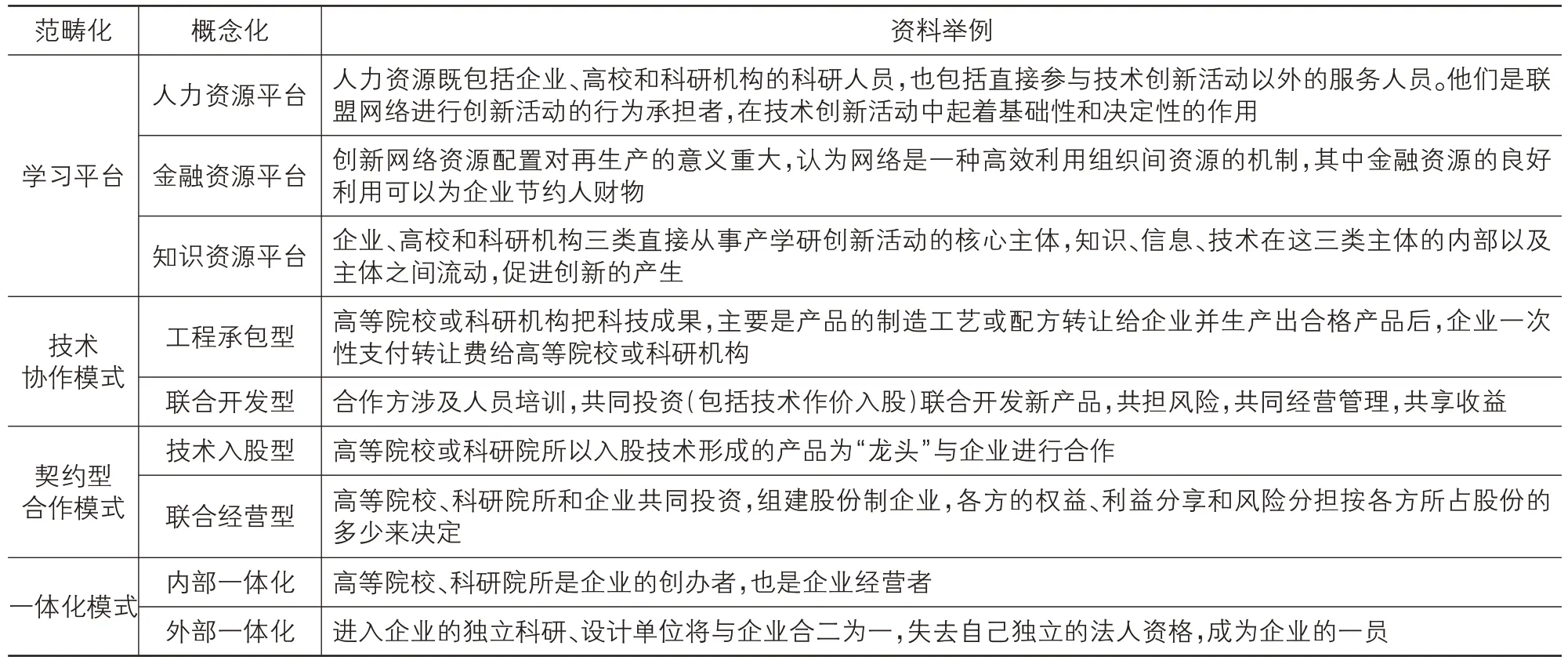

本文按照因果条件—现象—脉络—中介条件—行动/互动策略—结果的主轴编码过程对生物医药产业协同创新网络进行编码。

生物医药产业协同创新的主轴编码过程如图1所示。

图1 生物医药产业协同创新的主轴编码过程

3.选择性编码

(1)“故事线”。本研究的故事线是生物医药协同创新网络的参与者在现有的联接机制和网络环境下,对资源和活动进行创新管理和平台构建,促进创新网络能力的凸显,并最终形成协同创新网络。

(2)核心范畴的形成。在“故事线”的作用下,本研究共抽象出五个核心范畴,分别是创新网络驱动、创新网络主体、创新活动、创新资源、创新网络模式。创新网络驱动涵盖了内部驱动和外部驱动,内部驱动是从网络自身的联接机制展开的,外部驱动从企业所面临的外部环境(宏观环境和行业环境)进行分析;创新网络主体从核心网络主体及相关网络主体出发,对7 个创新网络主体进行概括所得到;创新活动和资源包括技术、信息、协议、资金、金融等活动和资源;创新网络模型是对已有的模式进行总结得出,主要包括以企业为中心的创新网络和以高校为中心的创新网络两种。

(3)联接核心范畴和其他范畴。在“故事线”的基础上,基于上述分析可以建构一个核心范畴和其他范畴之间的内在逻辑关系。

4.理论饱和度检验

上述过程直到新搜集的资料和数据不再产生新的见解、概念和范畴的时候,便通过了理论饱和度检验。本研究通过扎根理论的编码及概念的提炼和范畴化,并未发现新的自有节点或者树状,这说明该理论框架已经比较完善,通过了理论饱和度检验。

(二)模型构建

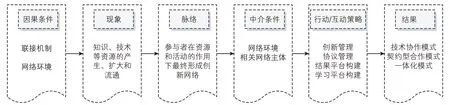

结合扎根理论分析、核心范畴内部关联性梳理以及核心范畴与其他范畴间的逻辑关系分析,本文构建了长三角区域生物医药产业协同创新一体化框架,具体如图2所示。

图2 长三角区域生物医药产业协同创新一体化框架

五、模型阐释及案例解读

(一)模型阐释

长三角区域生物医药产业协同创新一体化框架可以分为四个内容、三个主体、两架桥梁和三种模式。四个内容指的是形成过程模型涵盖了创新网络驱动、创新网络主体、创新网络资源和活动及创新网络模式;三个主体指的是生物医药产业、高校和科研机构;两架桥梁指的是创新网络资源和创新活动将三个主体联接在一起;三种模式指的是通过创新资源和创新活动的桥梁作用,最终形成创新网络模式,包括技术协作模式、契约型合作模式和一体化模式。

创新网络活动和创新网络资源是创新网络主体之间构建网络的关系联接。创新活动包含了由创新知识管理、创新技术管理和创新信息管理三者构成的创新管理,由技术协议、资金协议和信用协议构成的协议管理,创新管理与协议管理之间相互协调促进知识信息的流动及协议的产生。创新资源包含了由技术要素平台和非技术要素平台组成的结构平台构建,由人力资源、金融资源和知识资源组成的学习平台构建,结构平台和学习平台构建促进了知识信息的交流和扩散。创新网络模式主要包括技术协作模式、契约型合作模式及一体化模式。

最终创新网络驱动推动了创新主体通过创新资源和创新活动形成创新能力,进而产生了生物医药协同创新网络,在此过程中专利信息在创新资源和创新活动中起到了巨大的作用。

(二)张江生物医药产业协同创新网络的案例解读

1.张江生物医药协同创新网络参与者

张江生物医药协同创新网络的参与者主要是生物医药产业、高校、科研机构、政府、金融机构和中介机构。生物医药产业主要包括了制药企业和生物技术创新企业,制药企业虽然是终端生产者,但同时也从事研发活动,除了自主研发以外,更多的是合作研发。

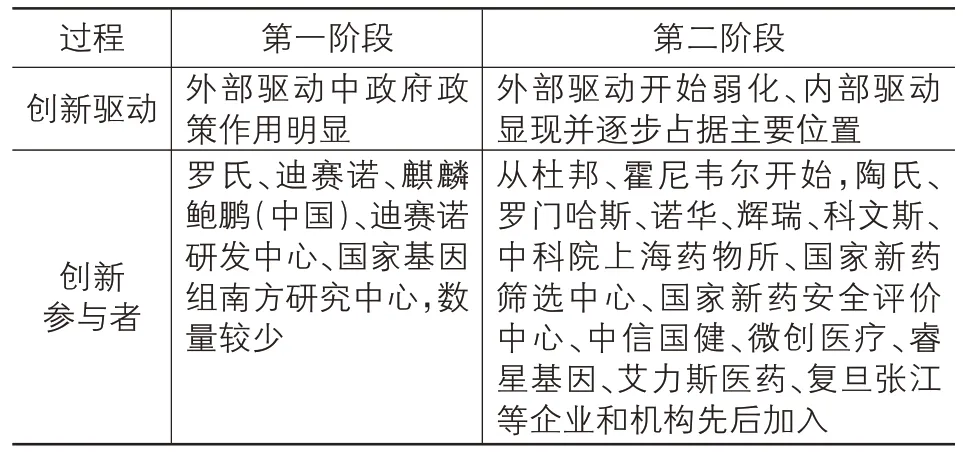

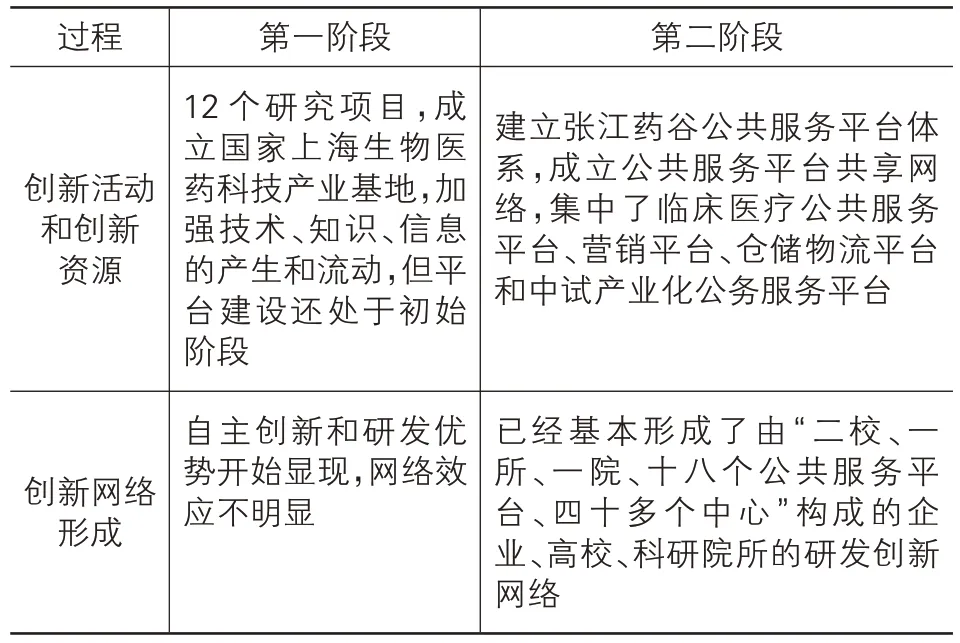

2.张江生物医药协同创新网络的阶段分析

为了验证生物医药协同创新网络的形成模型,本文将对张江生物医药协同创新网络的初始和强化阶段进行解读。

(1)以生物医药发展平台建立为主的研发初级阶段(1998 年以前)。1994 年,上海罗氏制药有限公司进驻园区;1996年,国家上海生物医药科技产业基地正式成立;1998年,国家人类基因组南方研究中心进驻,上海迪赛诺药业有限公司成立研究中心。此时,张江生物医药产业园区的发展重点是构建生物医药研发平台。

首先从创新驱动因素来看,内部的驱动因素不明显,主要是来自外部驱动中宏观环境的驱动,特别是政治环境的驱动。张江生物医药产业的初建也是由地方政府支持开展的,国家上海生物医药科技产业基地的建立是国家科技部、卫生部、中科院、食品药品监督管理局和上海市人民政府公共签署成立的。其次从创新参与者方面看,主要有上海罗氏制药有限公司、上海迪赛诺药业有限公司及其研究中心、国家人类基因组南方研究中心,基本形成了以上述两个研究中心、少数企业为主体的协同创新网络。尽管园区创新资源和创新活动还不是很明显,但是引入了12个生物医药项目,初步建立了生物医药发展平台,开始了初步的研发创新活动。

(2)以自主创新为主的研发强化阶段(1999—2008年)。1999—2008年,张江生物医药协同创新网络已经基本形成,截至2008年末,张江生物医药领域的相关机构超过400家,其中生物医药创新企业294 家,已形成新药产品229 个,新药证书超过50 个,聚集生物医药产业外包企业40 家,业务基本上覆盖了生物医药产业链全过程的协同创新网络。

从创新驱动因素来看,此时政策因素还是起到了很大的作用,1999 年上海市政府的张江战略政策将生物医药确定为张江的主导产业,为张江生物医药产业的发展提供了大量优惠政策,并且得到了各部门的大力支持,推动了张江生物医药的迅速发展。内部驱动的作用也开始逐渐显现,后续企业自主创新能力的发展及国内外研发合作都是在内部驱动的基础上展开的。

从创新主体来看,随着国家新药筛选中心、中科院上海药物所的相继成立,在创新驱动因素的作用下,国外跨国企业开始瞄准中国的医药市场和上海的优势,纷纷在张江设立研发中心或机构,例如杜邦、霍尼韦尔、陶氏、罗门哈斯、诺华、辉瑞和科文斯等研发中心纷纷进驻。同时一大批国内明星企业也开始崭露头角,例如和记黄埔医药(上海)有限公司、上海华大天源生物科技有限公司、上海睿智化学研究有限公司、桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司、上海美迪西生物医药有限公司等本土医药研发合作外包企业,创新主体越来越丰富。

从创新资源和创新活动来看,首先通过政策的推动和培育,不断完善生物医药创新创业环境和创新平台,依托18个研发服务平台开展研发活动,对技术、信息、知识的产生、扩散和交流起到了重要作用。其次在创新活动方面,建立了张江药谷公共服务平台体系,成立了公共服务平台共享网络,集中了临床医疗公共服务平台、营销平台、仓储物流平台和中试产业化公共服务平台,建立了一套覆盖生物医药产业链的研发平台,涉及了创新知识管理、创新技术管理和创新信息管理。最后在创新资源方面,加强技术资源和非技术资源的平台建设,扩大业务范围,加强与创新主体网络外参与者的交流和合作,并通过担保协议扶持金融机构,建立CAR平台发展中介机构,并将张江生物医药产业建设成为张江园区的人才高地,持续不断地吸引优秀人才的加入,整合人才资源。

经过十多年的发展,张江生物医药产业已成功发展为由“二校、一所、一院、十八个公共服务平台、四十多个中心”构成的企业、高校、科研院所研发创新产业群,吸引了罗氏、诺华、辉瑞、阿斯利康等10多家跨国医药研发中心,聚集了中科院上海药物所、国家新药筛选中心、国家新药安全评价中心等一批国家级科研机构,汇聚了上海中医药大学、复旦大学医学院等高校,培育了中信国健、微创医疗、睿星基因、艾力斯医药、复旦张江等一大批明星企业,并有罗氏制药、勃林格殷格翰、葛兰素史克等大型生产企业以及300余家研发型科技中小企业、40余家CRO 企业落户张江,形成了国内最为完善的生物医药创新网络。

从表2 可以看出,在协同创新网络的形成中,宏观环境起到了主导作用,但是随着环境和基础设施的完善,创新的内部驱动逐步凸显并发挥越来越重要的作用,网络内的参与者在内外部环境的作用下,利用知识、技术和信息进行创新管理,管理过程中平台的发展开始择优联接、近邻联接、关系联接,并根据共性进行趋同性联接,最终形成了“二校、一所、一院、十八个公共服务平台、四十多个中心”所构成的协同创新网络,反过来创新网络的发展进一步推动了创新资源和创新活动的产生和发展,促进了创新网络的进一步完善。由此,验证了前文构建的长三角区域生物医药产业协同创新一体化框架。

表2 张江生物医药协同创新网络的分阶段对比

续表2

六、研究结论和启示

首先,本文通过程序化扎根理论的数据处理技术,依托协同创新和社会网络理论,得出长三角区域生物医药产业协同创新一体化框架,具体可以分为四个内容、三个主体、两架桥梁和三种模式。其次,长三角区域生物医药产业协同创新一体化的框架基于ARA 商业网络模型,在创新网络内外部因素的驱动下,创新网络主体通过对创新网络资源和活动的整合、使用,形成了创新网络模式,创新网络模式反过来会在这个过程中不断演化和发展,最终形成三种主要模式,即技术协作模式、契约型合作模式和一体化模式。最后,通过长三角区域生物医药产业具有代表性的张江产业园区协同创新一体化案例,实现对长三角区域生物医药产业协同创新一体化框架的验证。由此厘清了长三角区域生物医药产业协同创新一体化过程,揭示了其内在作用机制。

本文的贡献在于从创新网络主体、创新网络资源和创新网络活动出发,结合NVivo11 分析软件,对长三角区域产业协同创新一体化的过程进行深入剖析和挖掘,最终构建了生物医药协同创新网络的形成过程框架,弥补了现有研究的不足。并通过张江生物医药协同创新网络的案例验证,丰富了长三角区域产业协同创新一体化的实证分析。

本文对长三角区域产业协同创新一体化的研究仅选取了高新技术产业中的生物医药产业,且对协同创新网络形成的构建案例仅选取了张江生物医药协同创新网络进行验证,区域产业协同创新框架的构建有待从空间上进一步丰富和完善。