既有建筑地下增层空间的空间序列优化策略研究

洪小春,武紫涵,耿 浩,陈怡东

(中国矿业大学 a.力学与土木工程学院; b.可持续设计研究院; c.建筑与设计学院,徐州 221116)

建筑工程项目是一种前期投入大、使用时间长、建设和运行维护极其复杂的工程,特别在城市配套成熟的区域,建筑及其周边环境在长期建设和使用中趋于稳定,不适宜通过大规模开发实现该区域建筑改造和环境更新,因此通过既有建筑地下空间增层实现空间容量扩充是实现建筑可持续利用的重要方式。所谓既有建筑地下空间增层,是指在不破坏或少破坏地面建筑及其周边景观的前提下进行的建筑地下空间开发行为。目前既有建筑地下空间增层开发实践较多,但其理论探索尚不多见,因此基于现阶段的相关实践项目,梳理既有建筑地下增层空间优化策略是十分必要的。

1 地下增层空间序列

一般而言,空间序列遵循起始—过渡—高潮—结束这一营造路径[1-2]。地下增层空间作为地面既有建筑的补充,承担的作用多种多样,其对应的地下空间场所感营造大致可分为突出地下场所感和弱化地下场所感2个方面(表1)。

表1 地下增层空间关系分类

本研究主要探讨既有建筑与其地下增层空间之间的空间关系,因此空间序列也紧紧围绕地下增层空间场所感需求进行探讨。一般突出既有建筑地下增层空间地下场所感的应用场景为需要强化使用者进入地下空间舒适性、便捷性等正向暗示的位置[3]。如在寒冷地区,由于冬天恶劣气候导致人难以在地面长时间游憩,一旦进入既有建筑地下增层空间,会给人带来温暖、安全和舒适的感受,这种利用地下空间热稳定性好和受自然灾害影响小等优势的地下增层空间可以独立于既有建筑而存在,蒙特利尔地下城是其中著名的代表案例。地下空间存在的潮湿和阴暗等不利因素则应在塑造地下空间序列时予以规避,一般为通过增设下沉广场和庭院等开敞空间引入阳光,实现地下空间地面化;室内环境则通过在地下营造自然景观来弱化使用者对传统地下空间的消极感受,同时也强化了地下增层空间与既有建筑的联系。

2 地下增层空间序列优化策略

在满足地下增层空间基本使用功能的基础上,对其空间序列优化有助于提升地下增层空间的环境品质。地下增层空间与既有建筑的空间关系大致可分为附属于既有建筑和相对独立于既有建筑2种情况,其地下增层空间序列塑造遵循相同的空间序列塑造方式。由于人的行为模式遵循一定的规律,地下增层空间的空间序列与地面空间序列营造大同小异,差异性主要来源于地下环境的物理环境特征和人们对传统地下空间固有观念的影响[4],本研究暂不讨论这一差异性。因此优化策略可分为构建均衡中心、突出重点空间、塑造空间序列的起-承-转-合和空间序列高潮与收尾。

2.1 构建均衡中心

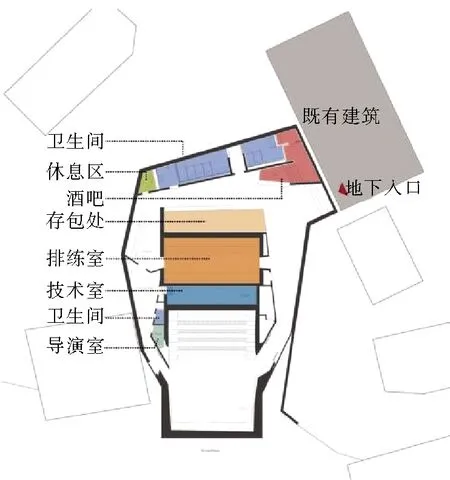

根据地下增层空间的形态布局、空间走势和功能组成等要素合理规划,构建地下增层空间均衡中心,使各要素间关系适宜。如德国的布赖巴赫音乐厅(图1),通往地下的通道结合多种功能,成为游客从原建筑到达地下的主要通道,该通道具有存包处、卫生间、酒吧、休息区等多种功能,引导游客从喧闹的礼堂到达地下音乐演奏厅,构建了一个由动到静逐渐过渡的步行流线,其中地下增层空间在结合原有建筑的功能的基础上,让观影者通过具有多种功能的通道到达目的地,不仅营造出新的休闲空间,也促使该空间成为均衡地上地下空间的中心。

图1 德国布赖巴赫音乐厅(资料来源:https://www.archdaily.cn/cn/773219/bu-lai-ba-he-yin-le-ting-peter-haimerrchitektur)

2.2 突出重点空间

重点空间是空间序列的视觉中心,重点空间的营造会使整体具有秩序感和统一感[5]。将入口处作为空间序列的起点,通过轴线串联过渡空间、高潮空间和收尾空间,利用水平方向的变换和垂直方向的高差变化来营造地下增层空间的整体层次感。例如上海古北一号(图2),通过加大楼梯宽度和空间尺度,使地下增层空间视野开阔,在行人下行时提供关于地下空间有效预期,促进地下空间与地面空间融合,成为地面和地下空间的视觉交点和焦点,促进地下空间场所感进一步强化。

图2 上海北古一号地下森林(资料来源:https://www.archdaily.cn/cn/871158/gu-bei-hao-de-di-xia-sen-lin-wutopia-lab)

2.3 起点营造——地下增层空间入口

2.3.1 从既有建筑进入

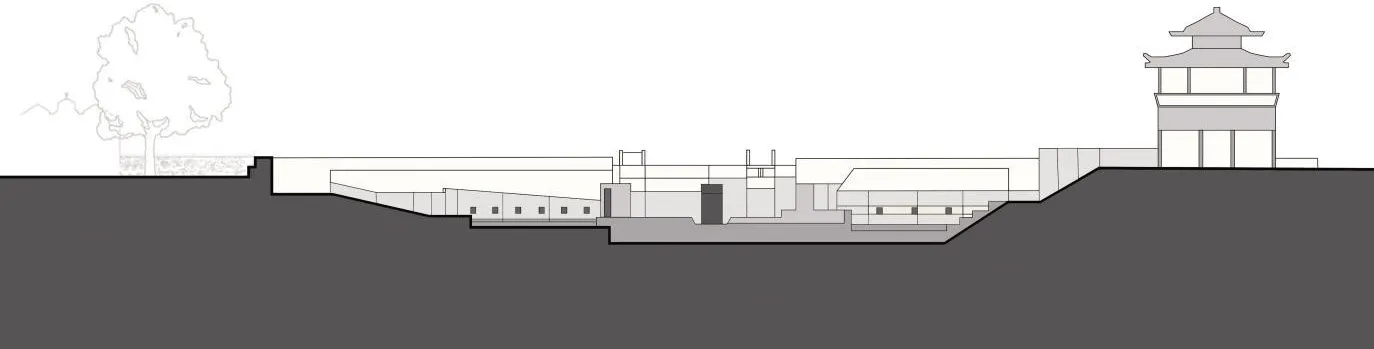

从既有建筑进入地下增层空间时,由于既有建筑是地下增层空间的主要出入口,其使用者主要通过既有建筑进入地下增层空间,因此地下增层空间在位置和功能上都表现出极强的相关性。在空间形态上一般表现为附属于原既有建筑(图3(a)),因此在做建筑空间序列优化时,需要根据增层空间功能类型对入口交接处作细化处理,充分考虑高差变化及内部环境过渡,如法国某幼儿园扩建项目剖面(图3(b)),为应对既有建筑空间容量不足,开发地下增层功能为附属公共空间,既有建筑与地下空间衔接常规化处理,在不远处设置采光天井,弱化增层空间的地下特征。

图3 法国某幼儿园扩建项目平面(资料来源:https://www.gooood.cn/nursery-h2o-architectes.htm)

2.3.2 从下沉空间进入

从下沉广场和庭院等下沉空间直接进入地下增层空间时,既有建筑与地下增层空间的关联较弱或无关联。如图4为台湾省新竹市迎曦门遗址增建下沉广场,与原建筑遗址竖向直接联系较弱,进入地下增层空间主要通过下行阶梯引导市民。这种下沉空间一般尺度大,因此在入口处应做好人流引导,在下沉广场内部应做好导向设计及疏散设计。在空间上还应根据使用功能需求做对应的环境设计,营造适宜的空间形态以提高下沉空间吸引力。这种地下增层空间为城市层级的公共功能扩容,其开放性和公共性更甚,因此增层空间出入口尺度较大,进行空间设计时需要在安全性和便捷性方面考虑细致。

图4 台湾省新竹市迎曦门遗址保护中地下空间的利用[6]

2.4 过渡空间营造

2.4.1 利用高差过渡

在利用高差串联空间的过渡空间营造中,处理手法多样,主要有通过楼梯、扶梯、坡体和下沉式广场等方式过渡高差(表2)。

表2 典型处理类型

1) 在既有建筑与地下增层空间重叠交接处增加扶梯空间,促进使用者快速从既有建筑到达地下增层空间中,增加空间的互动性。

2) 楼梯是运用在地下增层空间最常见的高差处理手法,常规尺度的台阶如果运用在地下增层空间中不利于形成宽敞舒适的空间体验,因此通过增大楼梯间的尺度、虚化楼梯间的边界和改变楼梯间形状可增加空间的舒适性和趣味性[7],淡化由于传统垂直过渡从明到暗带来的消极心理,通过踏步组织出变化大空间体产生丰富的形态与韵律感。

3) 坡体过渡主要是由倾斜界面衔接地面和地下增层空间,坡道在日常生活中比较常见,它作为建筑垂直衔接空间和竖向疏散设施,兼具了无障碍特性。在地下增层空间的过渡中,坡道的存在形成的多维度连续路径,使整个地下增层空间与既有建筑在路径上成为整体,使用者可以在坡道中行走和穿越,加强了不同标高空间的联系。

4) 利用下沉广场进行过渡的最显著特征是将出入地下增层空间以垂直进出的传统方式改为水平进出,这对于改善人们进入地下增层空间的心理预期至关重要[8]。在提供水平方向空间感的同时,适当优化空间形态,将自然景观与建筑小品融入其中,营造地面化的地下空间环境。例如纽约洛克菲勒中心的下沉广场,利用地下与周围几座办公大楼连通,在下沉广场设置自然景观,促进地下增层空间出入口地面化,不仅满足地下增层空间交通导向功能,也为数万名工作人员提供了休憩与活动场所。

2.4.2 利用转折铺垫

转折是建筑整体空间序列的主要组成部分,在过渡空间中转折起到拼接与延伸空间序列的作用。既有建筑地下增层空间序列中转折是在整合破碎空间序列过程中,通过同质并存的组织手法,完成相邻空间平滑融合的过程,实现地下增层空间的流动性提升,使空间串联在一起,完成地下增层空间从外部到内部的过渡,从入口到节点的转折,空间延续性得到进一步提升。

2.4.3 特殊过渡空间——地下增层空间采光井

由于地下增层空间采光需求较为迫切,因此从提升采光性能角度出发,对地下增层空间采光方式进行优化设计,可在提升地下空间明亮感的同时有效提升地下增层空间形态美感,使之成为调节地下增层空间体验的重要锚点。采光装置根据尺度及功能复杂程度可分为采光井和采光中庭。

采光井作为小体量过渡空间存在于地下增层空间,是仅承担采光功能的竖井。通过对竖井的精细化设计,构造纹理韵律感,可以丰富地下增层空间形态美感。拥有采光中庭的地下增层空间其空间位置一般脱离于既有建筑,且空间规模和使用人数规模也较大,营造地下增层空间形态时凸显标志性及特色,有利于形成特征鲜明的空间,从而有利于流线组织,为地下空间提供方向性,如上海人民广场地铁站采光中庭,在人群密集的环境中通过采光中庭实现人流集散和空间组织,地下增层空间的中庭成为视觉焦点,为方向感弱的地下空间增加导向性和空间感(图5)。

图5 上海人民广场地铁站中庭兼具采光和标志物功能

2.5 高潮空间塑造

2.5.1 光影与韵律

地下增层空间缺乏外界可视性环境作为参照,会给人带来心理负担[9]。利用光线的反射、折射和散射等传播方式对地下增层空间进行采光设计,可以缓解人在地下增层空间中的压抑、恐惧和缺乏安全感等消极情绪,创造出强烈且多变的空间节奏与韵律,实现高潮空间的塑造。如设计师贝聿铭设计的罗浮宫扩建工程,将自然光引入室内,在满足自然采光需求的同时,利用空间形态的塑造弱化地下空间带来的封闭感与约束感,其光影的变化使沉闷的地下增层空间与户外环境产生互动,形成地下增层空间节奏与韵律的多样统一。同时,贝老设计倒金字塔与石质的小金字塔悬而未接(图6),形成了独特的装饰艺术,体现了一种力与美的融合,对光点、线和面的综合运用产生明确而直接的视觉冲击力,让参观者在该地下增层空间中感受到趣味生动的光影效果,进一步提升了美术馆的空间体验。

图6 玻璃金字塔(资料来源:http://image.baidu.com/search/index?tn= baiduimage&ct=201326592&lm)

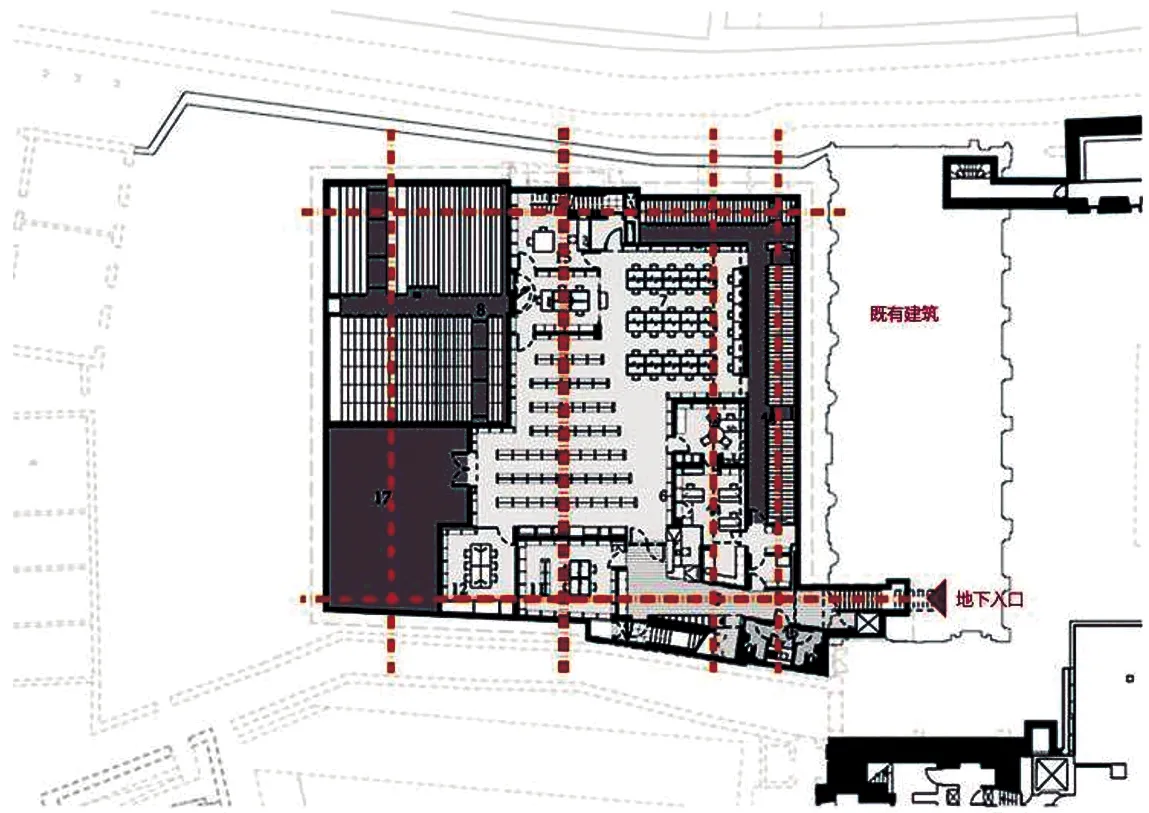

2.5.2 建筑轴线

轴线是构成建筑空间序列感的主体要素。通常空间体系由多种轴线构成,轴线单一会使空间因缺少变化失去律动的美感,轴线过多又会使空间缺乏统一与重点,因此轴线设计需要因时因地结合具体地下增层空间需求设计,它是地下增层空间内促使空间产生关联性和方向性的重要手段。在地下增层空间中,人的方向感较弱,需要重视空间形态和人在地下空间中的方向性需求,通过轴线的视线感知与心理引导组成地下增层空间轴线塑造方式。例如牛津大学王后学院的图书馆扩建项目(图7),利用轴线使地下增层空间内的不同空间紧密联系,形成布局紧凑的地下增层空间系统,从而最大限度地组织人流,形成空间活力强和导向效果好的空间环境,增加空间使用频率。

图7 牛津大学王后学院图书馆扩建项目

2.6 空间序列结束

“起承转合”的最后一个步骤是对空间的终止边界进行空间设计,对这一部分空间处理主要使用“收头”的处理方法[2],设计时可以通过利用结尾处空间地面材质触感和色彩变化,或通过门窗构建“框景”空间,实现空间在更广泛区域内延续或展开。

2.6.1 利用地面材质触感和色彩

色彩本身没有绝对的美丑,它通过综合明度、色相和饱和度在具体空间环境中的应用体现出不同空间美感[10]。当光线照射在物体上时,会将物体划分为高光、亮部、明暗交界线、暗部、反光和投影等多个部分,因此色彩运用本身就是一个从起点、过渡、高潮直至结束的序列变化过程,通过色彩的视觉感知与人心理产生情感上的共鸣。如里加拉脱维亚国家艺术博物馆改造设计(图8),利用白色墙面、玻璃天窗、木色地板来增加整个空间的亮度,在四壁白墙的衬托下展厅里的艺术画与艺术品更加突出,利用空间的地下增层特性有效隔绝了外部噪音,形成宁静脱俗的艺术观赏氛围。

图8 里加拉脱维亚国家艺术博物馆改造设计

2.6.2 利用门窗构件

门窗构件是空间竖向界面的重要组成部分。在地下增层空间设计中,设计者主要关注围护结构的绿色节能设计,而忽略了门窗构件对空间体验的影响。如史密森尼南广场园区设计项目(图9),利用天窗、落地玻璃窗等采光方式增大自然光进入室内的面积,调节了室内的热舒适度,游客在地下游览时视野更为开阔,从而模糊了地面空间和地下空间的界限,促进地面、地下空间一体化。在地下增层空间序列营造中,依据人的行为需求和空间组合方式,使地下增层空间与地上建筑保持在同一个序列节奏中,有利于地下增层空间功效的充分发挥。

图9 史密森尼南广场园区设计项目

3 结束语

由增量规划转向存量优化已成为我国城市高质量发展的重要方向,城市化的持续发展促使既有建成区空间需求持续增加,通过既有建筑的地下空间增层开发获得城市空间和丰富城市形态将是未来城市开发的重要方向,城市管理者和规划者应当倾注更多精力研究存量优化背景下既有建筑地下增层空间形态组成要素、规划建设技术方法及优化策略。由于建成环境的复杂性和既有建筑地下增层空间功能的多样性,本研究借鉴传统建筑设计方法浅析了既有建筑地下空间的类型、空间组织方式和空间形态等内容,仅作抛砖引玉,以期引起学界更深入广泛地探讨既有建筑地下增层空间策划、规划、设计、建造和管理全流程。