如何用好统编语文教科书

——关于阅读教学的几点建议

● 人民教育出版社 胡 晓

开展阅读教学,要用足、用好统编语文教科书。要从“立德树人”的高度把握教科书,关注作品的人文价值,引导学生立足作品,避免“贴标签”式的主题分析。把握教科书“结构化”的设计,充分运用单元导语、预习、思考探究题等各个板块,理解编者的设计意图。突出阅读策略和方法的教学,尤其要关注多种阅读方法。语言知识教学,不能停留于“是什么”,更要结合语境,关注知识的实际使用及效果,并注重内化迁移,学会运用。字词教学要分类处理,避免孤立教学,要与阅读、写作实践融合。文言文教学要“文”“言”并重,减少逐字逐词串讲,读有章法、有层次。

——引言

语文课程对于“继承和弘扬中华民族优秀文化传统和革命传统,增强民族文化认同感,增强民族凝聚力和创造力,具有不可替代的优势”。(《义务教育语文课程标准》,北京师范大学出版社2011年版)统编语文教科书是“培根铸魂,启智增慧”的核心载体,是培养中华民族共同体意识的重要凭借,是开展教育教学,发展学生语文核心素养的主要依托。语文教师要立足语文“工具性和人文性统一”的基本特点,用好统编语文教科书,尤其要抓好阅读教学这个“牛鼻子”,帮助学生熟练地掌握和运用国家通用语言文字,提升语言、思维、审美、文化等多方面的核心素养。

一、紧扣人文主题“培根铸魂”

统编初中语文教科书采用人文主题和语文要素两条线索组织单元。人文主题体现出语文作为人文学科的本质特点,即关注人的精神和人的价值。语文教学要做到“目中有人”,重视学生思维能力的提升和情感态度价值观的发展,“培根铸魂”。

(一)重视语文的人文内涵和育人价值

与思想政治教科书直接进行价值观教育、历史教科书通过史实和历史观直接宣传或间接渗透价值观不同,语文教科书的育人目标主要通过选文以及活动,“整体设计,自然渗透”。语文的文章包罗万象,营造出语言的、历史的、文化的、个人的、社会的等多个方面的情境。作为读者,可以通过文章与古今中外的作者对话,理解多元思想,体验多样人生,思考关于自我、自然和社会等话题,从而来“立德”“成人”。

课文蕴含着丰厚的人文内涵。教学时,不仅要引导学生理解词句含义、篇章主旨、语文知识,还要引导学生透过语言文字,体会其中的“情味”,感受多元化的思考,品味语言形式的精妙,以此开阔自己的认知图示和情感体验,获得思想的“拔节”和精神的成长。

比如,读《春》,虽然“喜悦”“盼望”之情很容易读出来,但只有深入作品,才能细腻体会到全文从急切向往,到渐富朝气,到温馨安宁,再到奋发昂扬的情感流动,产生一种物我共鸣的美好情感,当自己身处大自然中,也不会视而不见,习焉不察。读《背影》,不但要理解文字表层所展现的父爱,更要反复品味语言文字,体会到两代人之间血脉相融却又时有隔膜的爱,理解不同阶段的人生体验,甚至随着阅历的增长,读出生离死别的人生况味。当然,学生阅读能力的提升不是一蹴而就的,需要不断实践、积累,培养对语言文字敏锐的感受力和理解力。

?

(二)紧扣文本,避免“贴标签”式的主旨分析

教学中,更要引起老师重视的是,人文主题只是提示单元内课文之间的某种关联,进行文本细读时,要避免先入为主地对主旨进行“贴标签”式的分析。

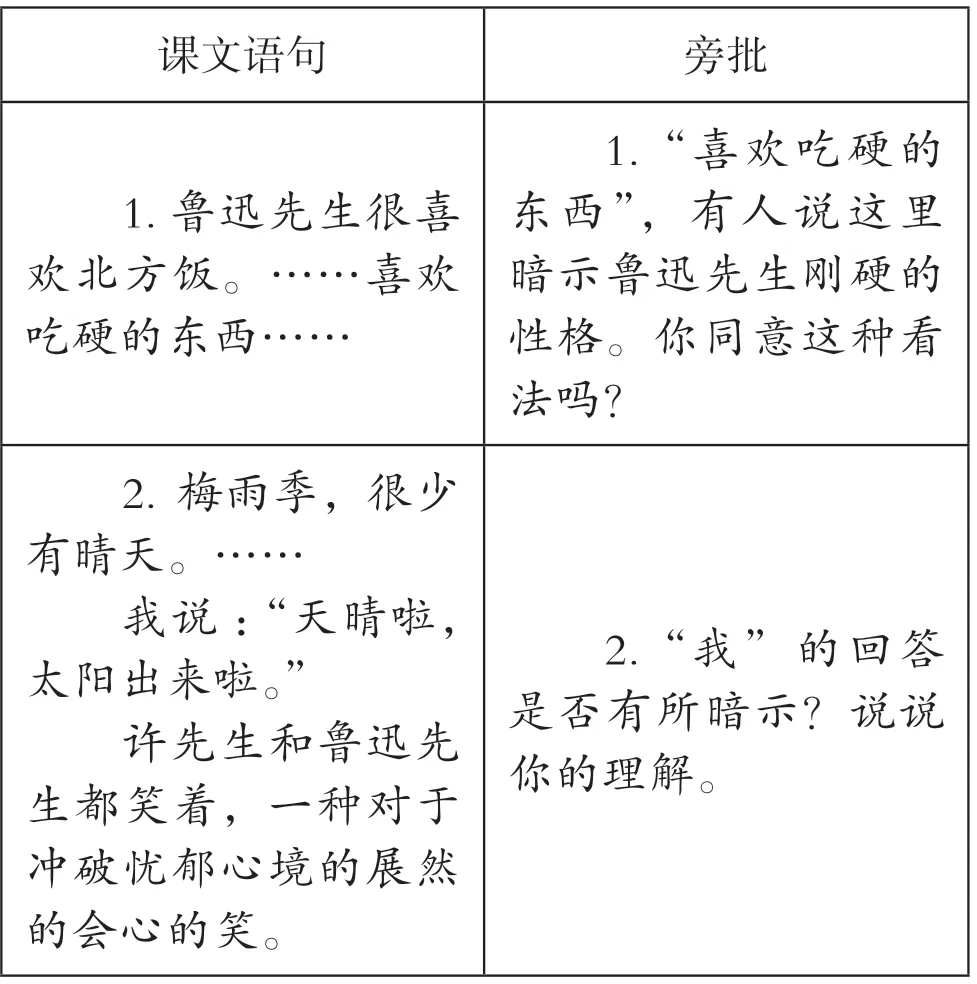

比如,在七下《回忆鲁迅先生》一文中,有以下两个批注:

这两个问题很有开放性,鼓励学生“看到一个多面的鲁迅”,并非偏离作者视界,偏离作品文体特征。(宋凯《提问有圭臬 暗示有讲究——同〈回忆鲁迅先生(节选)〉两个问题设计的编者商榷》,刊于《中学语文教学》,2019年第9期)但的确有相当多的老师会努力引向“暗示”说:这两处细节难道不正是作者用委婉、隐喻的方式,暗示鲁迅性格的刚硬,以及表现对冲破黑暗统治的信心吗?问题便在于:这种解读,读出的究竟是文本呈现出的鲁迅还是“标签式”的鲁迅?

其实,考查 《回忆鲁迅先生》的创作过程,“萧红当时不仅是在回忆鲁迅先生,还是在向当时的进步青年姚奔摆家常,想到什么说什么,无时间顺序,信马由缰,娓娓道来。内容涉及面非常之广,从饮食起居、待人接物, 到读书写作、休闲娱乐,特别是鲁迅后期外人知之甚少的病中生 活。”(颜 炳 琰《萧红嘉陵江畔忆鲁迅》,刊于《红岩春秋》,2017年第4期)这是受到疼爱的晚辈对亲近的长辈极具私人化的回忆文字。教师无须通过“知人论世”,明示、暗示鲁迅的“伟大”,而是要回到文本,引导学生结合真实的生活体验进行理解。比如第二处,文章写得很清楚,“梅雨季,很少有晴天”,阴冷、绵延的梅雨,往往让人感觉阴郁、气滞,即使学生缺少梅雨的生活体验,但也一定会有长期干旱盼雨或者长期严寒盼温暖等类似的不爽的体验吧?阴沉多雨,或许再夹以一些生活中的烦恼,如身体不适、工作不顺等,所以有着一种“忧郁的心境”。终于放晴,作者高兴得忘乎所以,文中用了两个“喘”——“跑上楼还喘着”“我喘着连茶也喝不下”,淋漓尽致地表现出作者急于与鲁迅分享的心情。对话却极其简单,尤其是“来啦!”“来啦!”那是极为默契和信任的亲人间的对话,是再平常不过的家常。两位先生的“笑”,是因为感受到作者的快乐,也因为久雨转晴带来的好心情,这种细节反映的不就是“人之常情”“人之常理”吗?

所以,对于单元人文主题,一方面,要“目中有人”,语文老师的作用,在于打开一个通道,帮助学生与作者、与文本、与老师同学展开对话,获得精神滋养;另一方面,要“以文见人”,警惕标签化、概念化,进入文章的语言文字中去。

二、充分利用单元各个板块,用足教材

文章一旦进入教科书,就超越了作者的写作动机和创作目的,成为语文教科书的核心构件,成为系统的一部分。教学时,要注意教科书的“结构化”设计,充分利用单元导语、预习、思考探究题、阅读提示等板块,理解编者的设计意图。

单元导语是教师明确课文教学价值、确定教学重点的依据,是进行单元设计的灵魂。

比如,七上《纪念白求恩》一课的教学,有老师在学情分析中提出:“这是七年级学生第一次接触议论文阅读,学生对议论文文体的相关知识还不是很了解……”在课堂前测中,专门设计了“文体知识构建”的环节,用思维导图的形式,补充了大量议论文的相关知识。这一设计显然不够理解教科书的编写意图。

单元导语提示:本单元继续学习默读。在课本上勾画出关键语句,并在你喜欢的或有疑惑的地方做标注。在整体把握文意的基础上,学会通过划分段落层次、抓关键语句等方法,理清作者思路。

文中的关键语句,主要是毛泽东评价性的语句。阅读的难点,在于怎么让七年级的学生去理解相对抽象的评价性话语。教科书通过预习、思考探究题等多个板块搭建了阶梯。

比如预习一,要求“搜集相关资料,了解白求恩其人其事”。不少老师喜欢把同学分享查找的资料放在起始环节作为“热身”活动,再进入课文学习,查找的资料一带而过,如何充分体现资料价值?再如思考探究题二,要求“填写下表,并体会对比手法的表达效果”。不少老师也只是把它作为练习题来用,或者在讲解的过程中让学生完成。其实,“思考探究题”提示了课文阅读的重点和难点,如何将之融入教学环节,充分体现编者意图?

笔者注意到一个课例。(参见王君《向一位古典共产党人致敬——〈纪念白求恩〉课堂实录》)收集资料在教学中出现了四次,每次都有明确的意图和目的。第一次:初识白求恩环节,补充白求恩的日记摘录、致聂荣臻元帅的信,丰富学生的感性认识,初步理解毛泽东的评价。第二次:精读环节,补充白求恩遗嘱,在情感的蓄势中,理解毛泽东的评价并反复诵读。第三次:质疑环节,补充白求恩的信,展示他作为“正常人”的苦恼,还原白求恩的“真实”。第四次:释疑环节,补充其私人信件、生活和工作照片,感受他虽有苦恼,仍热爱生活,无私奉献乃至献出生命的人生经历,再次体会毛泽东的评价。这一课例,通过四次补充资料,层层铺设“台阶”,不断调动学生的情感体验,逐层蓄势,引导学生水到渠成地理解了毛泽东的抽象性评价,深刻理解了白求恩“人”的伟大。

自读课文一般都设计了“阅读提示”和“旁批”,设计学案时,便可以抓住“单元导语”以及上面两个板块。比如,教读完《紫藤萝瀑布》,自读课文《一棵小桃树》的备课,就可以通过单元导语明确:教学目标是学习“托物言志”的手法;具体路径是“体会景物中的情感”;阅读方法是揣摩品味和比较阅读。课文中设计了五处旁批。有老师就抓住这五处旁批展开教学设计,(参见肖培东《桃树畜梦想,旁批巧助读——我教〈一棵小桃树〉》,刊于《语文建设》2018年第4期)取得了较好的教学效果。

由此可见,一个优秀的课例,往往能准确把握教科书单元导语、预习、思考探究题、旁批、阅读提示等板块之间相互呼应的关系,让教科书的每一处设计都充分发挥其价值,从而丰厚自己的课堂。

三、突出阅读策略和方法的教学

统编语文教科书突出多种阅读方法的教学,比如朗读、默读、浏览、略读、跳读、猜读、比较阅读等,注重不同文体的阅读和整本书阅读等。每个单元根据文本特点,设计了相应的阅读策略和方法。备课时,要研读单元导语,抓住单元要点并结合具体文本转化为活动设计。

比如,七下第一单元主要学习精读。通过对单元导语的分析,可以梳理出精读的三项具体策略。第一,“在通览全篇,了解大意的基础上,把握关键语句或段落。”比如,《邓稼先》一课,通过几个小标题就可以抓住文章大意。有些小标题本身就是“关键语句”,如“从‘任人宰割’到‘站起来了’”,隐含着跨越与变化、对比与反差,将人物置于宏大的历史背景中,突出人物的历史功绩。第二,“字斟句酌,揣摩品味其含义和表达的妙处。”这是精读、细读的基本要求。比如,《邓稼先》中 “我不能走”的部分,连续使用“不知道……”的句式,拟想邓稼先工作的状况和细节;引入《吊古战场文》,营造出残酷、悲壮的氛围;结尾处又用“假如”引出“五四”时代一首充满家国情怀、令人血脉偾张的歌:这几处就可以斟酌品味。第三,“结合人物生平及其所处时代,透过细节描写,把握人物特征,理解人物的思想感情。”《邓稼先》中有一个细节:“……一时热泪满眶,不得不起身去洗手间整容。”联系上下文以及原子弹试爆的历史意义,就不难体会到作者感情的复杂和深沉:有私人的情谊,也有民族的尊严、血脉的尊严,以及作者对中国的关注和期望。

从统编教科书的设计看,七年级侧重朗读、默读、精读、浏览、略读等基本阅读方法,八、九年级侧重诗歌、散文、小说、戏剧、议论文、说明文等不同文体的阅读方法,备课时要注意。此外,教科书中还利用“1+X”的方式,引导学生拓展阅读。对于学有余力的学生,不妨适当引入课外阅读资源,积极探索主题阅读、比较阅读、群文阅读、整本书阅读的策略,拓展其阅读的广度和深度。

四、关注语言知识“随文教学”的三个层次

统编教科书中的“补白”,比较系统地提示了关于词类、句法、语法、修辞的相关知识,课后练习中也融入了部分语言知识。语言知识往往被认为是“干货”,有抓手,有讲头,受到老师的普遍重视,老师往往也能“随文教学”,在内容赏析的环节中渗透语言知识,但教学中也存在一些遗憾。

语言知识“随文教学”有以下几个层次的目标。

第一,知道“是什么”。比如,哪些句子是比喻,本体喻体是什么,老师一般都能引导学生准确把握。

第二,知道“为什么好”“好在哪里”。这个层次,老师们关注得不够。比如,《紫藤萝瀑布》中,“每一朵盛开的花就像是一个小小的张满了的帆……”除了知道这是比喻,能否进一步追问:为什么把花比喻成“张满了的帆”?其实,从形状上看,紫藤萝更像是“蝴蝶的翅膀”,作者用“帆”作喻,表现出对生命的热望和对未来的期待,也与“瀑布”“生命的长河”这些意象相呼应。再如,《陋室铭》中,“何陋之有”一句,仅仅讲解这是个宾语前置句,“之”在这里是宾语前置的标志似乎不够,能否进一步引导学生通过朗读、比较,体会作者通过这个反问句,表达出一种怡然自得、傲岸脱俗的情感?

第三,内化迁移,学会运用。学习语言知识的目的,是为了学会“使唤”语言这种工具。

(吕叔湘《语言作为一种社会现象——陈原〈语言与社会生活〉读后》,刊于《读书》,1980年第4期)比如,肯定句和否定句,目的不是记住这些句式的定义、特点,而是在具体语境中,学习自如地转换、运用,体会其表达上的特点。《纪念白求恩》一课中有这么几句话:“从前线回来的人说到白求恩,没有一个不佩服,没有一个不为他的精神所感动。晋察冀边区的军民,凡亲身受过白求恩医生的治疗和亲眼看过白求恩医生工作的,无不为之感动。”一位老师在授课时,让学生把这些双重否定句都改写成肯定句,体会两种句式表达上的差别,并用崇敬的心情来读这些双重否定句。(参见王君《向一位古典共产党人致敬——〈纪念白求恩〉课堂实录》)通过语言的运用,知识才能内化并实现迁移。

五、字词学习要分类落实

初中阶段,字词的学习和积累依然是重要的教学内容。

(一)统编语文教科书对于字词的学习要求

从课程标准的要求看,初中还有“字表二”中1000个生字的学习任务。字词学习要求主要通过三种方式体现。

第一,课后的“读读写写”板块。主要根据课标的“字表二”进行安排,覆盖全部的1000个生字,要求“掌握”,标准就是读准字音,写准字形,理解词义并能准确运用。

第二,课文中的注释。对于课文中学生不太认识或者容易混淆引起阅读障碍的词语,教科书中给出了注释。这些字词,如果没有出现在“读读写写”中,理解其含义即可。阅读时可以结合这些注释疏通文意。

第三,课后的“思考探究”和“积累拓展”题中的字词练习。“思考探究”题中,字词的练习往往与文意的理解、品味有关,比如“品析加点字词的含义”“体会其表达效果”。“积累拓展”中的字词练习,则侧重由此及彼,扩大词汇量,积累相关语言知识。

(二)字词学习要明确目标,分类进行

从听课情况看,不少老师将“字词梳理”作为一个重要的教学环节,花费不少时间逐一进行梳理、巩固,甚至在课堂上进行评测。老师们普遍的认识和感受是:不梳理字词,学生连课文都读不下来,怎么进行课文内容的学习?每篇课文都要花大量时间梳理字词,这就比一般课堂至少多花一个课时,课时不够用,课文教不完,怎么办?

对于字词教学中的普遍困惑,有以下几点建议。

第一,分类处理。并非所有的字词都要求掌握其音、形、义。比如,未在“读读写写”中出现,而在注释中出现了的词语,能结合上下文理解其含义即可。

第二,充分利用预习环节,让学生借助工具书和课文注释,自主学习。学会使用工具书本身就是一种非常重要的语文能力。

第三,是不是必须完全弄懂所有生字词的音义才能进行课文的阅读呢?未必。

朗读当然需要读准字音。但可以在反复朗读的过程中,教师随时纠正学生的读音,而且将字词放在具体的语言环境中讲解,更容易让人印象深刻而准确把握。比如,《紫藤萝瀑布》中,“只是深深浅浅的紫,仿佛在流动……就像迸溅的水花……在和阳光互相挑逗”,这几句中有“迸溅”“挑逗”两个生词,可以通过反复朗读,引导学生读准“迸溅”“挑逗”的读音,进一步结合句子理解这两个词的含义,体会其中张扬的生命热力,这比孤立地学习字词要有效得多。再如,“船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽放似的”一句中,“忍俊不禁”是个生词,课文中也有词义注释,如果教师能结合语句,引导学生品味这句话中满含着生命的欢喜和希望,感受那一种抑制不住的、从心底绽放出来的喜悦,那就更能真切地把握“忍俊不禁”的含义和情味了。

有些词语也可以通过上下文进行猜读。比如,《从百草园到三味书屋》的“预习”中,就提示“如果遇到生字、生词,可用猜读法或暂时跳过去,留待以后再去学习、积累”。从现实生活中真实的阅读看,即使遇到一些生字词,我们也常常是连蒙带猜地先读下来,把握文章的大意,“不求甚解”,对于其中感兴趣的内容,或者对于易造成理解障碍之处,再去反复精读,揣摩、品味。

六、文言文教学要“言”“文”结合

文言文是统编语文教科书中的重要内容。七年级考虑到和小学的衔接,文白合编,便于初学者通过比较认识文言文的特点;八、九年级文白分编,通过集中学习,培养学生文言语感,把握文言文体的特点。在调研、听课中发现,文言文教学的普遍问题是重“言”轻“文”。对此提几点建议。

(一)减少逐字逐词串讲

字词尤其是常用实词的意义和用法,当然是必要的、重要的。但老师不一定要逐字逐词地串讲,更应教给学生文言文阅读的基本方法,帮助他们提升自主阅读浅易文言文的能力。比如,借助注释和工具书就是一种重要方法。教科书中对于古今意义容易混淆的词语,或者理解上的难点,基本都做了注释,学生完全可以借助注释自主疏通文意。教师可以适当放手,逐步培养学生自主学习的能力,对于难点、疑惑点,再组织讨论或者点拨。

此外,还可以引导学生借助多种方法理解文言词语。可以勾连现代汉语中的词语,如成语,让学生理解古今汉语的一脉相承,二者既有区别,也有联系。可以借助文言句子的“对偶”“对仗”关系等猜读词义。比如,“周疏”成对,“疏”是稀疏,“周”则是周密;“徐疾”成对,“徐”是徐缓,“疾”则是“疾速”。可以举课文中常见的多义词为例,通过词义的引申关系把握词义,比如,“兵”,武器、士兵、军队、战争这几个义项之间就存在引申关系。总之,可以通过教给学生多种方法,帮助他们学会自主阅读浅易文言文。

(二)重视文意的深层理解

文言文学习,词义理解当然是第一步,但不能止步于此。如夏丏尊先生所言,“词义的解释正确了,逐句的文句已可通解了,那么就可说能理解全文了吗?尚未。文字的理解,最要紧的是捕捉大意或要旨,否则,逐句虽已理解,对于全文仍难免有不得要领之弊”。(《夏丏尊谈教育·关于国文的学习》,教育科学出版社,2007年)

《陋室铭》一文,在疏通文意之后,老师一般会设计两个核心问题:“作者从哪几个方面写陋室的‘陋’?”“文中哪里表现出陋室不‘陋’?”引导学生从陋室环境、交往之人、日常生活等多个方面探究主旨。如果能进一步对具体语句进行品味、鉴赏,往往能达至更深层次的理解。不妨追问:“苔痕上阶绿,草色入帘青”一句是写环境的清幽雅静,为什么是写“陋”呢?“谈笑有鸿儒,往来无白丁”一句中,“白丁”注释为“没有功名的人”,在这里能否理解为“没有学识的人”?“可以调素琴,阅金经”一句中的“素琴”,注释是“不加装饰的琴”,也有人认为是“无弦之琴”,你觉得哪种理解好?“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”一句用了两个典故,作者为什么用这两个人物典故而不是其他?又表达出一种怎样的情志?经过这样逐层深入的引导,相信学生对文意的深层理解能够水到渠成,同时也能极大提升思维品质。

(三)重视朗读,读有章法

文言文教学中,老师普遍重视朗读,但读的要求常常不明确。

文言文朗读的基本要求是读准字音,进一步要读出重音和停连,读出语气节奏,再进一步要读出内在情味。比如, 《陋室铭》 体现出 “铭”的特点,以骈句为主,句式整齐,节奏分明,音韵和谐,除末句外全部押韵。朗读时,押韵的字一般就要重读。再如,“苔痕上阶绿,草色入帘青”中,“上”和“入”两个字,把静态的“苔痕”“草色”写出了动感,就要重读。骈文五字句的节奏规律一般为“二一二”节奏,这两句就不能读成“二三”或者“二二一”节奏,整体语速适当放慢,语断意连。要读出文言文的情味,就更需要准确理解文意,比如,“孔子云:何陋之有”一句,就要读出那种傲岸高洁之气韵。通过多种形式的反复朗读,达致背诵,无须教师串讲,学生基本上就能把握文意了。

语言文字是最重要的交流工具,在人们的日常生活中、在各个领域,发挥着重要的作用;语言文字中更凝聚着民族智慧,印刻着民族精神,记载着民族文化。语文教学要用足、用好统编教科书,把握教科书的编写理念和思路,理解设计意图,引导学生走进课文,不仅掌握国家通用语言文字这一工具,更由此体认中华民族之根,铸造中华民族之魂,激发民族复兴之志。