高质量发展背景下安徽省流动人口公共服务均等化的思考

宋玉军

□管理学研究

高质量发展背景下安徽省流动人口公共服务均等化的思考

宋玉军

(合肥学院 经济与管理学院,安徽 合肥 230601)

安徽省是流动人口大省之一,外出人口增速逐年放缓,返乡回流态势日渐显现。通过实地调研和现实观察,安徽流动人口公共服务方面存在着统筹水平不高,跨界合作协作不力;政策措施落地不实,政策集成系统不够;流动易变动态化、诉求多元化、管理信息化、服务品质化等诸多挑战,亟需从理念强化、统筹协作、政策集成、精细服务和监督问责等全方位进行着力和加强。

安徽省流动人口;基本公共服务均等化;高质量发展

大规模的人口流动迁移是中国工业化、城镇化进程中最为显著的特征。数量庞大的流动人口为中国现代化建设做出了巨大贡献,但这一社会群体基本公共服务的缺失,“同城不同权”的境遇,直接影响到中国新型城镇化战略实施和经济增长的长期动力。在经济结构深度调整,新旧动能加快转换和人口红利拐点日渐显现的新时代方位下,基本公共服务均等化对于稳增长、惠民生、补短板、促发展的重要作用进一步凸显,建构流动人口公共服务可持续普惠化的社会运行机制显得尤为迫切。

一、安徽省流动人口及基本公共服务的现状

人口流动是优化人力资源配置的必然要求和现实表征。中国流动人口规模庞大,根据2020年的第七次全国人口普查数据,全国流动人口3.76亿人,其中,跨省流动人口有1.2亿人,省内流动人口为2.5亿人;比2010年增长69.73%[1]。中国流动人口为破除城乡二元结构、提升市场化水平和加快现代化进程发挥了重要作用。

(一)安徽省人口流动的基本态势

城镇化是人类文明进步和经济社会发展的大趋势,是人口持续向城镇集聚的过程。近年来,安徽省不断完善流动人口管理服务,持续推进以人为核心的新型城镇化,人口从农村向城市、县城、建制镇聚集的数量和规模逐步增加,城镇化水平不断提升(见表1)。

表1 安徽省历年人口普查城乡人口变动情况 (单位:%)

(数据来源:根据安徽省统计局发布的“安徽省第七次全国人口普查主要数据情况”整理而成)

安徽是国家新型城镇化试点省,《安徽省新型城镇化发展规划(2016—2025年)》提出:“加快提升城镇化水平与质量,协调推进大中小城市、小城镇的发展。”在规划引领下,安徽城镇化水平不断提速,城市发展的宜居性和可持续性不断提升。根据第七次全国人口普查发布的数据,截至到2020年11月,安徽省常住6102.7万人口当中,居住城镇的占比为58.33%,居住乡村的占比为41.67%,与2010年“六普”相比,城镇人口比重上升15.34个百分点[2]。表明安徽省已经步入了城市主导型社会。

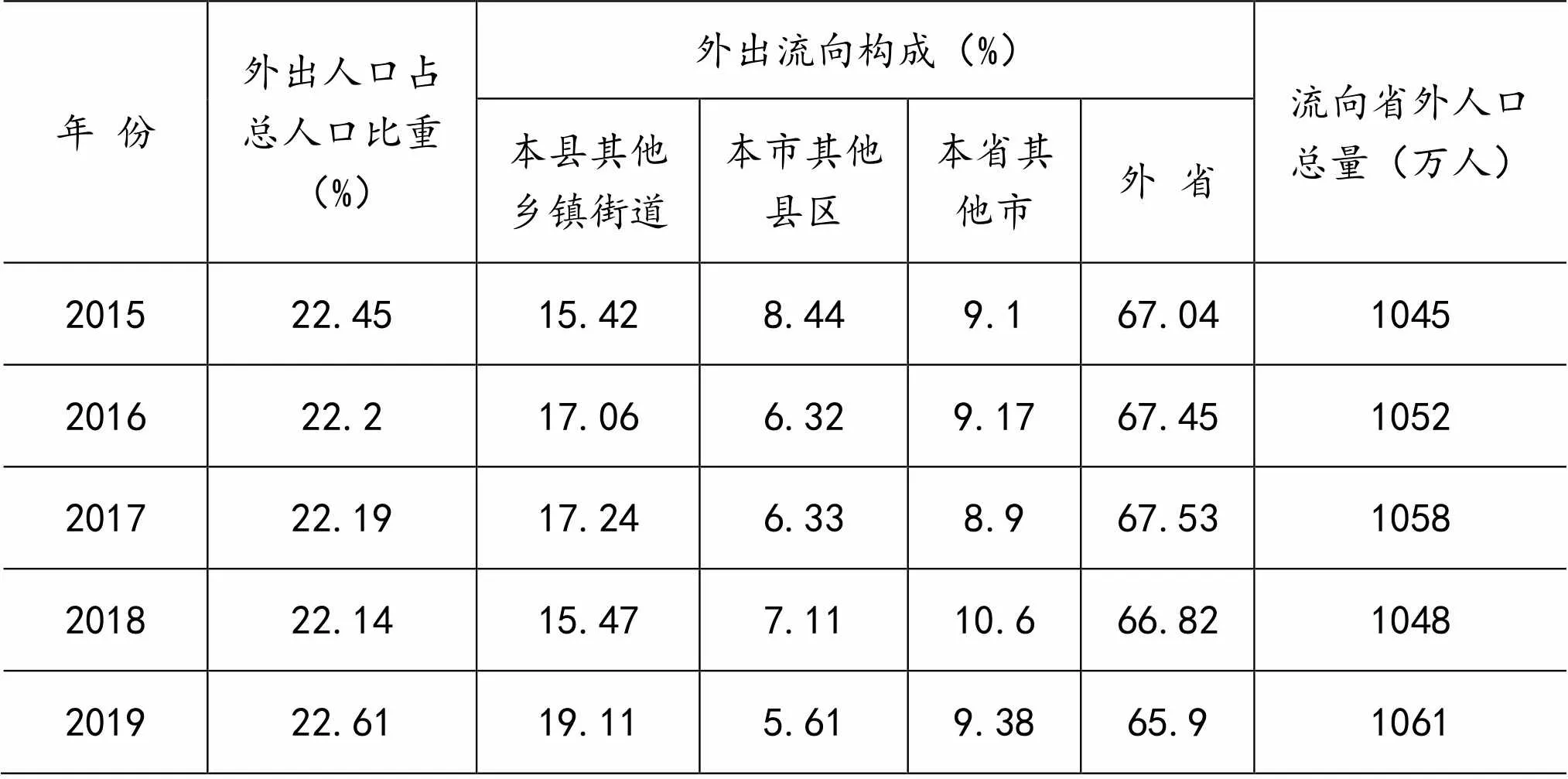

中国人口的大规模流动,是自20世纪80年代改革开放以来随农村户籍居民进城或外出务工而出现的社会现象。安徽省是流动人口大省,常年有1000多万人口流出省外,占流动人口总量的65%以上(见表2),大部分为城乡空间流动的农民工。

表2 2015—2019年安徽省外出半年以上人口总量、比重及流向构成情况

(数据来源:根据历年安徽省统计年鉴整理)

随着长江经济带、新型城镇化、长三角一体化等发展战略的加速推进,安徽省近年来经济社会快速发展,吸引大量劳动力回流就业创业,省内流动人口规模不断增长。从表2可以看出,2017年至2019年,流向外省入口占比呈现出下降的特点。另据安徽省第七次全国人口普查发布的数据,2020年,安徽省流动人口为1387.2万人,跨省流入人口为155.1万人,省内流动人口为1232.2万人[2]。同时,历年的《中国农民工监测报告》显示,2018年至2020年外出农民工省内就业的比重分别为56%、56.9%和58.4%,呈上升趋势。随着安徽综合实力不断跃升,人口的省内跨市流动趋势和向省内特大城市和县城集聚现象将更加突出;人口回流规模也将逐步增加,越来越多农民工选择家乡就业创业,就近就地城镇化和省内异地城镇化趋势日渐显现。

(二)流动人口基本公共服务状况

提高基本公共服务均等化水平是全面建设社会主义现代化国家的内在要求,更是关乎每个流动人口的福祉。国家“十四五”规划纲要的明确目标就是,到“十四五”末,基本公共服务均等化水平要有“明显提高”;到2035年,基本公共服务要“实现均等化”。安徽省在流动人口管理服务方面持续探索,基本公共服务供给能力和水平不断提升。十二五期间,安徽滚动实施43项民生工程[3];“十三五”期间,54项民生工程滚动实施,全省7000万人民群众受益,平均每人受益达7000多元,每年民意调查满意度都保持在85%以上[4]。在财力保障方面,安徽省财政厅早在2016年9月就发布了《关于实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的通知》(财预〔2016〕1483号),将持有居住证人口纳入义务教育、基本医疗、基本养老、就业服务等财政保障范围,使其逐步享受与当地户籍人口同等的基本公共服务,强化了人口流入地为农业转移人口提供基本公共服务的职责。“十三五”期间的民生支出占全省财政支出比均保持在八成以上。比如,2017年,全省民生支出占财政支出比重85%,比2016年提高了1.2个百分点。而2020年,安徽民生工程投入1213.6亿元,民生支出占全省财政支出84.7%;2021年将继续实施33项民生工程[5]。

同时,安徽相继制定和出台多项政策措施,着力推动流动人口基本公共服务均等化。较为重要政策文件、法规有《安徽省人民政府关于进一步做好农民工工作的通知》(皖政〔2006〕52号)、《安徽省人民政府关于进一步做好为农民工服务工作的实施意见》(皖政〔2015〕58号)、《安徽省流动人口居住登记办法》(安徽省人民政府令〔2016〕271号)以及《安徽省“十三五”推进基本公共服务均等化规划》(皖政〔2017〕96号)、《安徽省关于进一步做好当前农民工就业创业工作的通知》(皖人社发〔2021〕4号),等等。其中,《安徽省流动人口居住登记办法》(2017年2月1日起施行)放宽了居住证申领条件,明确规定了居住证持有人在居住地依法享受六大项基本公共服务,是对户籍制度造成流动人口基本公共服务阻隔的又一次重要突破。《安徽省“十三五”推进基本公共服务均等化规划》是安徽首次编制相关的规划,从教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障、文化体育、社会服务、残疾人等8个公共服务领域勾勒未来5年发展蓝图,通过健全制度等一系列措施,着力推进基本公共服务的公平性和普惠性,缩小不同区域、人群之间享有基本公共服务存在的差距。2021年,省政府制定的《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》进一步明确了进一步完善城乡基本公共服务实施标准,提出了“基本公共服务均等化水平明显提高”的目标要求。为未来流动人口更加公平可及地获得大致均等的基本公共服务创造基础和提供方向。

二、安徽省流动人口基本公共服务存在的不足及问题分析

安徽省近年来大力推进基本公共服务体系建设,已取得显著成就。不仅基本公共服务覆盖面持续扩大,一些服务项目相继落地见效,而且服务供给的共建能力和共享水平都得到了不断提升。但通过走访调研和对相关现实状况的观察分析,安徽流动人口公共服务方面也存在着总量不足、质量不高、发展不平衡等共性问题,从供需两端可概括为以下几方面的不足与问题。

(一)省级统筹水平不高,政策集成不够

政府是承担基本公共服务的责任主体。因城乡二元管理体制、属地管辖的行政体制,又加之省内各市发展水平差距和财政承受能力差异,流入地与流出地政府都没有意愿主动为流动人口的市民化公共服务成本买单,造成流动人口基本公共服务处于近乎“真空”地带,公共服务保障水平偏低。安徽省现有的公共服务体系还远未适应社会流动性增强和社会分层加快的新形势,与新生代农民工的期待相比还有差距。各地市经济发展水平差距和对流动人口服务理念上的差异,业已确定统筹运作的一些农民工公共服务体系、项目还需进一步落实、加强,还未真正形成全省统筹的公共服务资源整合与有效配置机制。

政策的集成不是将各种相关政策进行简单的堆砌、累加,而是将相关政策之间相互联系、相互补充、相互衔接有机整合成为一种系统、全面的整体政策体系。造成流动人口不能同等享受基本公共服务的原因是多方面的,对他们的管理和服务也是一个复杂的系统工程。实现省内流动人口基本公共服务均等化,离不开各类政策措施的支持。这需要根据流动人口的实际需要不断地对相关政策和改革措施进行优化组合,其中较为重要的就是将散见于不同法规和政策文件中的流动人口公共服务相关政策集成起来,与城市化过程中的城市承载能力、资源禀赋、发展水平、人口规模等因素结合起来,有效发挥不同类型政策的集成功能,才能实现政策设计初始功能和效应。但从目前的情况看,安徽省流动人口基本公共服务政策往往采用通过单一政策实现对单一目标行为进行支持的政策方式,导致政策自身目标功能的协同性和互补性较弱。比较零散的政策和措施就会产生衔接不畅、对接不顺等问题,导致流动人口基本公共服务体制机制不完善,削弱了政策支持的力度。

(二)跨界合作协作不力,措施落地不实

流动人口跨界合作指的是跨区域、跨部门和跨领域间之间的协作。省内流动人口虽然同属于一个省域,但工作生活所在地和户籍所在地往往隶属于不同的市县,横跨两个行政区域。这就牵涉到公共服务该由谁来负责问题。在现实操作层面上,城市公共服务的提供大多以行政地域或者户籍为边界。跨地域部门协作的匮乏导致了流动人口公共服务陷入“两不管”的困境,相关公共服务存在断裂、不可持续问题。另一方面,流动人口公共服务涉及领域宽泛,有就业、社保、子女教育等多个方面,按照现有行政管理体制的专业分工,基本公共服务供给会由不同政府职能部门管辖负责。在政出多门的情况下,一旦跨政府职能部门的协作不力,最容易遭受损害的就是流动人口群体。比如,有关流动人口信息统分散在公安、计划生育、民政等多个部门,相互间数据并不统一,表现为跨领域部门合作缺失。“即使有社会组织参与公共服务提供,也大多因为信息收集和处理方式的落后,出现服务提供低效率的问题。”[6]全社会共同参与的治理机制还没有形成。

近年来,安徽省出台了常住人口公共服务均等化相关政策,也取得了较大的实效。但仍存在进展不平衡、落实不到位等问题。一方面,由于宣传力度不够、途径不多、方式单调;又加之,一些流动人口获取信息渠道有限,导致流动人口对基本公共服务政策不熟悉不了解,使得诸多利好的政策和改革措施难以产生惠及作用。走访调研发现,将近三成的受访者对安徽省流动人口公共服务政策不了解或了解不多。另一方面,重大政策的落地需要及时出台配套措施和实施细则和部门间的协调联动。由于安徽各地市政府在资源拥有与整合、政策理解与解读、服务理念与意识上的参差不齐,导致配套措施出台、协调沟通主动性、政策推进与落实等难以实现同步推进,致使好政策好部署出现了“中梗阻”,停留在“最后一公里”。通过调研和走访发现,大多数受访者对基本公共服务政策实施效果的总体评价不是很高;八成以上的人认为政策制定与现实需求存在较大落差。而基层公共服务能力总体不足又会增加政策落地的难度,直接影响政策实施的效果。

(三)服务诉求多元发展,高品质供给体系亟待完善

调研显示,省内受访流动人口年龄以45岁以下的青壮年群体居多,且近八成是与家人一起迁移,以举家流动形式为主,“流动人口的家庭化趋势已经显现”[7]。从已有的研究和我们的调研情况看,在改革开放时代背景下成长起来的新生代农民工维权意识增强,不能容忍社会不公和身份歧视,有更强的长期生活在城市的动机[8]。不同于第一代农民工单纯以外出打工赚钱改善生活为目的,他们基本公共服务诉求增多,不再拘泥于就业帮助问题,已开始考虑住房、生育、子女教育、医疗、自身养老以及年迈父母养老等一些极具现实的保障问题。流动人口公共服务诉求呈现出异质多元、持续增加的趋势。然而,由于公共服务资源投入、体系构建等方面没有及时跟进城镇化速度,必然会导致公共服务供需不匹配、不平衡。比如城市优质教育资源不足就会产生农民工子女教育诉求无法实现问题;城市现有的养老设施和服务不能满足随迁的农村老年人口的养老需求,等等。

多年的改革开放发展,中国经济目前已进入高质量发展阶段,经济社会主要矛盾发生了根本性变化,民生需求日渐高涨,势必推动公共服务水平的优化升级,由低阶的“从无到有”向高阶的“从有到优”演进,公共服务进入品质化阶段。流动人口公共服务需求也会高阶化,相应地对公共服务供给的质量水平提出了更高要求。公共服务品质化阶段主要通过确立服务质量目标,制定服务标准,规范服务程序,创新供给方式(方法),以达到服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化,从而获得优质服务的过程,实现流动人口公共需求的不断满足和基本公共服务的均等化。[9]简要来说,就是解决流动人口基本公共服务的提质增效问题,全面提升基本公共服务的质量效益和人民群众的满意度,推动公共服务水平向更高阶段迈进。在新型城镇化背景下,尤其是“招工难”、人才争夺愈演愈烈的形势下,如何适应流动人口尤其是新生代农民工对公共服务的新要求、新期盼,为他们提供更高质量的公共服务,已成为安徽各级政府急需面对的一个重要课题。

(四)人口流动频率加快,公共服务管理难度增加

改革开放以后,大量的农村人口流向城市(镇)构成了中国城市化的现实图景,也是作为流动人口大省之一的安徽省实现现代化过程的真实写照。从理论上分析,城市化进程中的人口迁徙、流动的行为基于对经济收入、社会地位、生活质量等因素比较权衡后的一种理性选择。近年来,在我国经济社会持续发展,交通基础设施日益完善,以及户籍管理日渐弱化等系列因素共同作用下,相当一部分人口在城乡、城际之间和在不同行业、不同就业岗位之间频繁流动。全国第七次人口普查显示,全国人户分离人口达到4.93亿人,约占总人口的35%。而安徽全省6102.7万人的常住人口中,人户分离人口为1810.0万人;与第六次人口普查相比,人户分离人口增加1100.0万人,增长154.91%[2]。另据前程无忧51job调研数据显示,2020年员工整体离职率为14.8%。这种飘移不定的易变动态化特点就会增加流动人口管理、统计的难度和工作强度,难以及时准确地掌握流动人口的数量、类型,流入目的、意向,以及社会交往方式和生活特点等情况,必将增加安徽公共服务资源科学投入与合理配置研判的难度,形成对流动人口基本公共服务均等化的挑战。

同时,新一轮科技革命和产业变革的兴起,新一代信息技术的实践应用快速深化,互联网化、移动化、智慧化的发展趋势日益明显,信息化与经济社会发展的深度融合加速推进,也会引发安徽经济社会结构、组织形式、生产生活方式发生重大变革,推动公共行政管理理念、体系的变革与创新。世界各国积极开辟、创新利用网络空间,推行基于网络空间的政务工作模式,实施政务主动服务,促进资金流、信息流、服务流向网上迁移,加快普及网上公共服务[10]。在此背景下,安徽流动人口管理服务相关部门虽然引入信息化的手段,帮助政府提升服务水平和能力,但现实的情况是,流动人口信息分散于公安、计生、民政等多个部门,各自管理,都拥有相对独立的信息化系统和业务应用模式,且流动人口的流出地和流入地也没有做到信息共享,形成了一个个的信息“孤岛”,致使当地政府部门对流动人口的居住时间、就业失业、社会保障、流动意愿等基本情况难以准确掌握,亟需深化改革,更新理念和使用更加科学的信息技术,促进部门间流动人口信息的有效整合、有机衔接。

三、加强安徽流动人口基本公共服务的对策建议

新型城镇化的快速推进和经济发展水平的持续提升,吸引了大量流动人口回流和外来人口来皖务工、创业,为安徽强力推动创新驱动战略和产业升级提供重要的人力资源支撑。民生需求日益多层次、多样化,公共服务也应拓面、增品、提质[11]。需要进一步推动基本公共服务均等化,优化城乡、区域公共服务资源配置体系,不断提升流动人口服务的质量和水平。

(一)坚持顶层设计,加强高位统筹,进一步强化流动人口公共服务理念

流动人口公共服务体系建设是社会建设和管理系统的一个重要组成部分,是不能形成脱离社会整体建设“大盘”的单打独斗。首先,高度重视流动人口服务与管理工作,统一思想认识,统筹协调推进基本公共服务均等化建设。高位统筹与顶层设计的着眼点在于,从省级经济社会规划层面纳入流动人口服务与管理专项并建立期限目标,同时将流动人口的子女教育、医疗保障、随迁父母养老等重点服务领域列入各级党委政府重要议事日程,以目标考评和监督制约机制为抓手,不断探索创新服务的工作方式,增强目标考核的权威性和约束性,将思想观念创新与体制创新紧密结合。其次,根据公共服务属地化管理的方式,明确细化市级层面规划内容,建立民政、社会治安综合治理、卫生、社会保障等多部门定期会商常态化机制,组织开展流动人口问题研究,分析研判安徽流动人口变动态势,协调处置公共服务事项,强化工作举措的前瞻性、统筹性和协同性。在充分掌握当地经济社会发展水平和流动人口需求的基础上,持续增加服务事项,逐步扩大范围,实现所有服务项目全覆盖,将政策制定、机制完善与服务管理有机统一起来,全面推进流动人口的社会融合,促进安徽经济社会高质量发展。

(二)加大财政投入,加强协调协作,提高流动人口基本公共服务工作水平

财政支持是推动流动人口基本公共服务增量提质的物质基础。从省、市财政预算支出上,加大投入,建立流动人口服务与管理工作经费的保障机制,并配备专管人员。针对流动人口基本公共服务存在的短板和薄弱环节,按照财政“存量适度调整、增量重点倾斜”的原则,着力调整财政支出结构,市、县区两级财政共同承担经费,确保流动人口的子女教育、医疗卫生、居住保障等短板得以补齐和加强。建立基本公共服务支出增长与我省经济发展和财力增长相适应、公共服务发展重点与财政保障重点相一致的动态调整机制,以保证流动人口基本公共服务预算支出有充足的财力保障。健全财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制,进一步完善纵横结合的转移支付制度设计,构建区域间流动人口公共服务协作的利益协调机制。

建立区域间、部门间流动人口公共事务协作管理运作体系。针对业务交叉的问题,认真梳理流动人口服务管理业务流程,进一步优化现有组织架构和工作机制。坚持“职能管理”与“属地管理”有机结合的工作制度,强化居住地服务责任,设置专门的流动人口工作机构,强化对流动人口服务管理机构的授权,赋予其常规性事务协调方面的权力;在各居委会等社会管理基层建立流动人口服务站,进一步充实职责,优化行政编制,配备专职流动人口服务管理工作人员,充分发挥其综合协调能力和核心作用,逐步建立规范化、专业化、常态化的流动人口公共服务工作新机制,及时为流动人口相关政策的出台提供评估参考意见。

同时,建立公共服务资源有效整合与优化配置机制。以服务半径和人口数量为依据,从省、市两个层面规划整合基本公共服务供给,按照国家出台文件规定的设置标准,规划建设基本公共服务机构和设施,构建无空间差异的基本公共服务供给平台,统筹空间布局,统一建设标准,实现基本公共服务资源要素的共享与开放,逐步消除流动人口基本公共服务均等化的行政壁垒与制度障碍,消除人口省内区域间的自由流动障碍,推动实现城乡基本公共服务一体化。

(三)加快信息一体化,加强互通共享,推动流动人口管理服务精准化

信息技术的变革为公共服务提供的跨界合作提供了有效的技术支撑[6]。新一代信息技术的迅速发展与快速应用为政府部门打破信息孤岛,搭建流动人口综合服务信息平台,实现从数据到行动(服务)有机结合提供了前提与基础。以年度人口抽查为契机,以流动人口居住登记信息移动采集系统为依托,摸清流动人口底数,实现流动人口信息采集、维护和实时共享的信息一体化目标。就目前而言,在省内,结合安徽各地市智慧城市建设,通过“多网合一”,推动各职能部门间建立流动人口信息动态交换制度,加强与来源地相关信息系统的对接,实现数据共享、兼容互通和综合利用,全面掌握全省域范围内流动人口分布、结构等综合信息,有效开展流动人口变动趋势的预警监测和综合研判,为科学决策和持续推进流动人口均等化基本公共服务提供信息支持。

同时,加强劳务信息的及时传播和管理,不断完善信息平台功能。结合安徽经济景气状况,定期发布省内劳动力供求变动及职业技能培训等流动人口最为关切的相关信息,公布不同职业、不同等级的岗位要求与基本工资标准,及时发布流动人口就业预警信息和指导信息,努力实现信息化工作的全覆盖,减少劳动力流动的盲目性。基于大数据技术应用,实时监测安徽人口变动情况,深刻洞察人口流动的基本态势,通过网格化管理和智慧化治理,不断提高流动人口管理服务精准化程度。

(四)推进居住证管理,强化政策系统性,进一步完善流动人口公共服务体系

根据流动人口发展特点以及资源承载能力,系统梳理就业服务、义务教育、卫生医疗、职业培训、维权服务、居住服务等政策措施,强力推进居住证“一证通”,将惠及流动人口的一揽子政策体系化集成化,使之成为他们工作、学习和生活的“政策套餐”。第一,继续做好劳动就业服务。落实用工监测,及时发布就业预警信息和指导信息,为流动人口免费提供职业咨询、政策咨询和创业服务。推动流动人口集中输出地与输入地的劳务对接,建立双向服务管理协作机制,调节省内人力资源供给与需求。开展面向流动人口多层次、多形式的岗位培训和技能培训,兴建或改建一批符合我省、市新兴产业发展的职业培训机构(学校),继续推广“培训券”等直补法,引入竞争等市场机制,提升培训效果。加大对持有特定职业技术资格等级证书流动人员的支持与激励,化解当前流动人口结构性矛盾突出和招工难、就业难并存的困境。同时,加大企业规范用工的监管工作,采取开展法律法规宣传培训、印发劳动合同范本、开展专项执法检查等多种手段,督促各类企业特别是中小微企业、建筑业企业普遍与员工签订劳动合同,强化防范欠薪机制措施,畅通投诉举报渠道,健全完善应急处置机制,对欠薪问题做到早发现、早处置。进一步规范企业用工,更好的维护流动人口合法权益。第二,持续做好流动人口公共卫生及其子女教育服务。积极发挥基层公共卫生网络作用,在省内各县市全面实施流动人口免疫服务,为流动人口儿童免费提供疫苗预防接种。探索建立安全生产牵头,卫生监督、技术服务、企业参与的职业病防治综合运行机制。渐进推动在流动人口集中的市、区、县为居住6个月以上的流动人口建立个人健康档案,及时掌控其健康状况。做好流动人口职业病防治知识的普及宣传工作,组织开展多形式计划生育和公共卫生创建活动,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务跨区域协作的长效工作机制,落实国家公共卫生和计划生育基本公共服务政策。以“流入地政府接纳为主、公办学校接纳为主”为基本原则,确保符合条件的流动人口子女在省内各市县能够接受平等的受教育权。积极探索购买教育的方式、模式,充分发挥现阶段民办教育的积极作用。积极改善流动人口子女教育定点学校办学条件,不断完善办学基础设施;通过公派校长、支教教师,充实学校的教学与管理力量。在各市县推动对流动人口子女学校实行专项督导评估工作,不断提高教育教学质量。第三,不断推进流动人口参加社会保险。采取政策宣传、执法检查、基金稽核等多种方式,切实提高用人单位和外来务工人员依法参加社会保险的意识,督促用人单位按照法律法规要求为外来务工人员参加社会保险,引导鼓励外来务工人员先行参加工伤、失业保险,大力推行工伤保险全覆盖。实现省内流动人口异地医保即时结算,做好农村合作医保与城镇医保的衔接,按时妥善办理外来务工人员社会保险关系省内乃至跨省际的转移接续。加快实现基础养老保险金统筹,积极探索流动人口的养老保险与城镇居民养老保险接轨;支持社会办养老机构的建设和向农业转移人口开放,由当地根据实际入住人数和服务人数按规定给予补助,保障流动人口社会保障权益。第四,逐步做好居住保障服务,不断丰富精神生活。从走访调研的情况看,住房是流动人口最为关注的基本公共服务之一。加大政府投入力度,在流动人口务工人员较多的地方投资建设职工公寓,实行社会化管理。通过政府政策推动、多元化投资、市场化运作、规范化管理等手段,大力实施保障性住房建设。通过调整公积金、保障房政策,逐步将全部流动人口城市住房保障体系,加快“租购同权”政策落地实施,构建一个阶梯式多层次住房保障系统结构和模式,多种渠道和多途径解决流动人口的居住问题。同时,通过体育竞赛、文艺汇演、送电影等各种文化形式和载体安排,向广大流动人口提供文化服务。鼓励流动人口参与各类文体组织和文化活动。依托社区开展各种活动,通过青年交友联谊、创业创新摄影比赛、征文比赛等系列活动,增加流动人口与本地居民互动与交流,促进社会融合。推进省内图书馆、体育场所、活动中心等公共场所,向流动人口免费开放,丰富其精神生活。

(五)深化公共服务领域改革,创新发展机制,促进流动人口基本公共服务提质增效

第一,建立流动人口公共服务多元化供给网络。深化公共服务领域改革,进一步拓宽渠道,吸引和鼓励社会力量参与公共服务的供给系统;通过引入社会资本扩大资金来源,建设多渠道投入、多品种供给、多方面满足的基本公共服务体系。在职业培训、医疗、养老等领域推广PPP模式,加强政府和社会资本合作,有效增加流动人口的公共产品和服务供给。第二,建立健全基本公共服务的公众参与机制,提高流动人口政治和社会参与度。通过推选流动人口中的杰出代表为政协委员,遴选流动人口代表参与“两会”旁听以及设立服务意见箱等方式、渠道,畅通流动人口对基本公共服务的意愿与诉求表达,增强其在基本公共服务方面的话语权、选择权,以此促使政府机构改善服务方式和提高服务质量与满意度。第三,加强流动人口自治组织的自治能力建设,实行“自治自管”。大力引导和鼓励流动人口参与社区基层治理,建立以乡缘、业缘为纽带的社区(企业)流动人口协会组织,发挥社会组织中介作用,激发流动人口参与社区管理的主观能动性,力促形成自我管理、自我教育与自我服务的管理闭环。并且不断拓展社区功能,着力推进网格化管理,增强公共服务的可及性和便利性[12],解决“最后一公里”问题。依托社区,条块结合,以块为主,设立社区服务中心,搭建一站式服务平台,为流动人口提供计生、就业、住房、医疗等基本服务。加强社区建设,拓宽社会服务内容,提升基层服务水平。在吸引社会居民参与的基础上,引导流动人口参与社区共建,实施社区网格化管理,建立起一支以专职信息员为主,网格员、出租房房东为辅,社区志愿者为补充的专兼职均等化服务工作队伍,落实社区专职工作者包片联户责任,加强对责任片区的走访,掌握辖区流动人口基本情况,倾听流动人口需求和建议,帮助解决生产生活中遇到的困难和问题。切实把网格编织好,努力实现流动人口服务管理工作的全覆盖,促进和谐共处,共建美好家园。第四,建立流动人口基本公共服务评估机制。以定期流动人口基本公共服务满意度调查、服务供给质量评价以及政策效果跟踪测评为架构,以相对独立的专业调研咨询机构为主体,全面开展流动人口基本公共服务政策措施落实的第三方评估;以此为据对基本公共服务机构进行有针对性的监管,并向社会公布评价报告,充分发挥社会监督作用。将流动人口对基本公共服务的满意度评价纳入基本公共服务质量评估的重要依据,完善绩效考核制度,制定现居住地与户籍地流动人口服务管理的责任追究办法,加强省级层面对地方政府的监督问责,确保基本公共服务提质增效。

[1]国家统计局,国务院第七次全国人口普查领导小组办公室.第七次全国人口普查公报(第七号)——城乡人口和流动人口情况[EB/OL]. [2021-05-11].http: //www. stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817183.html.

[2]安徽省统计局.安徽省第七次全国人口普查主要数据情况[EB/OL].[2021-05-18].http://tjj.ah.gov.cn/ssah /qwfbjd/tjgb/sjtjgb/145782311.html.

[3]安徽省人民政府.安徽省人民政府关于印发安徽省“十三五” 推进基本公共服务均等化规划的通知[皖政〔2017〕96号].2017—07—21.

[4]安徽省财政厅:民生工程支出五年累计5260亿元[EB/OL].[2021-01-05].http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/xinwenlianbo/anhuicaizhengxinxilianbo/202101/t20210105_3639362.htm.

[5]李国英.2021年政府工作报告——2021年1月28日在安徽省第十三届人民代表大会第四次会议上[EB/OL].[2021/02/02].http://www.ah.gov.cn/public/1681/553953381.html.

[6]唐任伍,赵国钦.公共服务跨界合作:碎片化服务的整合[J].中国行政管理,2012(08):17-21.

[7]赵玉峰,扈新强.社会融合对流动人口家庭化的影响——基于中国流动人口动态监测的实证研究[J].宏观经济研究,2021(05):31-42.

[8]刘传江.新生代农民工的特点、挑战与市民化[J].人口研究,2010(02):34-39+55-56.

[9]宋红兴.优化公共服务创建社会服务管理新体系——浅谈对公共服务标准化的认识[J].中国质量监督,2013(10):48-49.

[10]罗文.“十三五”时期信息化发展面临三大挑战[N].经济日报,2015-09-25(04).

[11]邱超奕.推进公共服务形成“闭环管理”[N].人民日报, 2019-03-29(19).

[12]王皓田.高质量推动基本公共服务均等化[N].经济参考报,2021-05-07(01).

On the Equalization of Public Services for Migrant Population in Anhui Province under the Background of High-Quality Development

SONG Yu-jun

(School of Economics and Management, Hefei University, Hefei, 230601, Anhui)

Anhui Province is one of the provinces with large Migrant population. The growth rate of migrant population is slowing down year by year, and the trend of returning home is becoming more and more obvious.Through the field research, we have found there are some problems in Anhui migrant population public service, such as low level of overall planningand weak cross-border cooperation and cooperation, false policies implementationand inadequate policy integration, and so on. There are also many challenges, such as changeable trends, diversified demands, information-based management, and high-quality service. So,it needs to be strengthened from the aspects of concept strengthening, overall coordination, policy integration, fine service, supervision and accountability.

migrant population in Anhui Province; equalization of basic public services; high quality development

10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2021.06.17

D035

A

2096-9333(2021)06-0116-09

2021-09-25

安徽省哲社规划项目“新时代背景下农民工返乡就业的理论研究与机制构建研究”(AHSKF2018D24)。

宋玉军(1974— ),男,安徽霍邱人,经济学博士,教授,硕士生导师,研究方向:劳动就业、人口流动。