停下来看到的世界

陈宇欣

2010年时我上研究生二年级,即将面临毕业。从象牙塔走进社会前,我被一些人生的“元问题”所困扰:我能做什么?我能做好什么?究竟该过怎样的一生?

大学毕业前,人生是一道单项选择题,唯一的正确答案就是好好读书,其他什么都不用想。可是当一个人的身份从学生转为社会人,这道题就突然变成了多选题,千万种不一样的选项涌现出来,多种价值观激烈碰撞,究竟该何去何从呢?

我相信很多年轻人都有过类似的困惑,只是还没来得及细想,就被推入了时代的洪流,一转眼,已经完成了工作、结婚、生子等一系列标准人生流程,想要再重新来过已不可能。

我的专业是财经,对口的职业是金融,可以我对自己的了解,我并不十分热爱金融类的工作,工作上我可能会是一个中等偏上但绝不拔尖的员工,正如我选择一直把成绩保持在年级第十名,永远没有动力去追求前三,因为这是投入产出最省力和舒服的状态。就这么省力地混下去吗?人生还有没有别的可能性呢?

当咨询身边的前辈时,所有人都觉得我在追问一个不用立刻去回答的问题——想那么多干吗呢?除了按部就班地先工作,难道你还有别的选择吗?

他们或许是对的,可我偏偏想再试试。

于是我选择暂时离开当时身处的环境,休学,选择享受一个“间隔年”,从旅行当中去寻找答案。这个决定很大胆,也很任性,我不希望父母为我的任性买单,所以把间隔年流浪的方案修改为在芬兰找一份兼职的工作,和老板确认好,放弃一半工资,只工作一半时间,这样既能养活自己,又能有时间旅行。

彼时间隔年还是个非常小众的概念,我们的文化不太认可通过旅行这种方式来寻找人生的意义——旅行不就是玩儿吗,通过玩儿来思考人生问题,似乎过于儿戏了。幸运的是,学校和父母听闻我的计划,第一反应是惊诧不解,但听完我的计划,最终都没有干涉。

选择芬兰的原因,一是因为它远,二是因为它经常上榜各种世界上最幸福的国家榜单,入选理由,无非是罗列很多国家层面的宏观经济数据和社会发展指标。这些经济学术语我都懂,但我更想知道,落到微观层面,一个生活在芬兰的人为什么会感受到幸福。

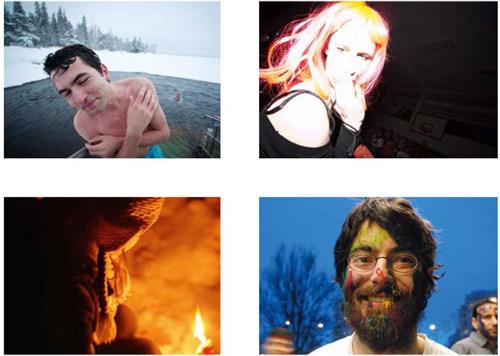

探入一个文化内部本是一场既长又深入的旅行,我在芬兰一共待了18个月,大部分时间就泡在坦佩雷小城,工作、生活、交朋友,同时也在等待——等待某一天,一个芬兰人会自己亲口告诉我,他感到自己很幸福。

没想到这一等就是大半年。

虽然芬兰整体人均富裕程度要高于我们,但我所认识的芬兰人,也和我认识的大多数中国人一样,过着节俭平淡的生活,操心家庭、事业、爱情。说到底,人类的悲欢本来就大体相似。

第一个提及“幸福”的人,是我的一个朋友。从各种标准来看,他都是一个失败者:28岁“高龄”,奔三的人了,还在读大三,住在简陋的学生宿舍里,打三份工。

原来,他的专业本来是计算机,但始终对成为一个程序员没有太多激情,终于在快要毕业的时候,他在新闻领域找到了自己的爱,所以决定一切重新来过,回到大一,开始转新闻学专业。

我认识他的时候,他正同时在三个媒体做实习记者,每天连轴转,收入微薄。某一个晚上,他邀请我一起去看冰球比赛,他是比赛的赛事报道记者。忙碌的工作结束后,他说:我知道自己要做什么,想成为什么样的人,而且我每天都沉浸其中,还有什么比这更幸福的呢?

后来,渐渐的,很多芬兰人向我打开他们的内心世界,和我分享他们的幸福时刻。总结下来,我发现所谓幸福,和讲述人的种族、原生家庭、工作、收入、社会地位都没有关系,他们有一个共同的状态,就是有梦想,在路上。幸福不是任何宏观大数据,而是一个个个体,在努力成为更好的自己的状态。

他们的状态给了我很大的信心和期待。这么多真实的故事让我相信,只要我能找到自己立身于这个社会的使命,朝着目标去努力,那么不管我身在哪里,都会获得幸福。于是最终我决定从金融行业轉行,回国投身一家初创公司,做我更为喜欢和擅长的品牌创意工作。

就这样,现实生活中得不到的答案,转身通过旅行获得。当我们在一个地方生活太久,很容易会习惯于一种思维方式和叙事模式。旅行让我短暂地离开“理所当然”,看到更大的世界和更多的可能性,同时还看到,那些“胆大妄为”的人,竟然还过得很好。这些旅途中的故事如点点星光,让人在黑暗中看到光芒和希望。

很多经历逐渐积累,塑造了我的旅行习惯——不是去看风景,而是去看人。人是一切的原因、灵感和答案,我会用一切我能想到的方式,和当地人待在一起,缓慢而深入地旅行。

现在这个信息爆炸的社会,资讯早已无孔不入,无论我们想去任何一个地方,哪怕是天涯海角,获得旅行信息都是一件非常容易的事情。前往世界上大部分国家,签证、机票、酒店都有现成的解决方案和海量旅游信息,你甚至可以在没有到达一个地方前,就能在网上看实时的街景、在线浏览当地博物馆的馆藏。早些年,我还会认真做攻略,后来基本上放弃了,即使前往伊朗、黎巴嫩这些很多人觉得旅行难度很高的地方,都是先飞过去,在当地住下以后才开始懒洋洋地收集旅行信息。

但人不一样。人一直是非标的、流动的、陌生的、有主观情感的。如何在不太了解一个地方的前提下,找到一个本地人,有能力和你交流,还对你有兴趣,愿意接纳你呢?

最早,我是从自己的朋友们入手,翻出自己生活在全世界各地的朋友,请他们推荐他们的朋友,熟人圈子构筑起来的人际关系还算比较靠谱。但熟人总有用完的一天,或者,总有我心心念念想去的地方,找不到合适的人,又该怎么办?

有个著名的六度理论说:我们和世界上任何一个人,最多只通过6个人就能连接上。但我的个人经验显示,六度理论是相对传统社会而言,在深度连接的互联网社会,六度理论可以砍半,进化成三度理论,也就是说,只要你想找的这个人上网,那通过0-3个人,你就能直接联系上他。

2017年,我计划进行一次环球旅行,行程计划做到南美洲的时候卡壳了,因为我希望能住到一个南美本地人的家里,但似乎实在没有身处南美的朋友,就连朋友的朋友也没有。

苦恼之时,忽然想起,几年前,我曾经看在网上看到过一篇文章,介绍几位南美手工艺艺术家,其中一个姑娘的照片打动了我。照片里,她正在全神贯注地做一件银器,那认真的模样真美。随手截了个屏,后来……后来就几乎就忘记了她,照片沉在手机相册里,和其他几千张照片一样,默默地被遗忘。

不知怎的,这桩陈年琐事浮上心头。

把姑娘的截图从老手机里翻出来,用搜索引擎上的图片搜索,竟然找到了她的名字和官网。我给她的官网发了一封非常简短的邮件,大意是:

“Andrea你好,我是一个中国姑娘,在中国看到关于你的报道,觉得你是个很有趣的人,想去厄瓜多尔和你生活一周,所有费用我自己承担,可以吗?”

邮件撒出去如石沉大海,两周以后,突然收到她更简短的回复:

“好呀,来吧!”

当时她回邮件的时候并没有想到,一个多月以后,那个姑娘真的跨越半个地球,背着包出现在厄瓜多尔的小城昆卡。

在厄瓜多尔,除了和Andrea待在一起,我没有任何旅行计划。每天,我们都待在她的手工银饰工作室里,一起设计新的首饰,一起算账,一起见客户,一起去首都基多参加艺术家圣诞市集,向更多的人推介她的原创设计。在这个过程中,我没有拍一张到此一游的打卡照片,但是每天和一个厄瓜多尔家庭待在一起,和他们同吃同住,不经意之间了解了很多一般游客不会感受到的风土人情和人文历史背景。

Andrea带着我一起结识了很多本地的手工匠人,回国以后,如有合适的机会,我也时常推介她们,希望这些认真继承安第斯山脉传统生活美学的人能被更多的人所知道,我和这个国家的羁绊,也逐渐远远超出了一次旅行的影响。

在到访厄瓜多尔之前,我和Andrea只是网络世界上两个毫不相关的小点。物理的距离一点也不重要,只要我们的内心不要竖起过高的隔离墙,旅行就能把我们连接在一起。

正如我最喜欢的旅行作者是安东尼·波顿,他说,如果有什么我希望你去做,就是去旅行吧,穿越山海,把自己置入到他人的境况里,每个人都能从这个过程中获得一些东西。

旅行让我能不时停下奔跑的脚步,短暂放下现实生活里的種种身份和标签。每次上路,都是一个先彻底归零,再重新把自己的感官打开的过程。感受世界丰富的细节,结交新朋友,听听他们的所思所想,收获更加多元和细腻的生命体验。这个过程让我时刻保持着观念上的新陈代谢,自我反思,自我修正,潜移默化地影响着我的现实生活,帮助我成为一个更加坦诚和开放的人。

这个过程也伴随着很多外界的担忧和质疑。

大部分担忧来自身边亲人朋友的关心,他们担心我一个人在外旅行,是把自己置于许多未知的风险当中,没有哪里比家里更安全,希望我能尽量少出门。无论我的旅行经验和处理问题的经验多么丰富,家人都会有本能的担忧和保护欲。

也有不少网友提出质疑,他们认为每次我分享旅行故事,都是在鼓励更多的女孩去旅行,如果女孩们发生什么事故,我就是那个罪魁祸首。

这些担忧和质疑都指向旅行安全问题。诚然,出于男女生理构造的差异,女性在身体上比男性柔弱,确实在现实中更有可能成为被攻击的对象,但就我的经验来说,这个世界上好人比坏人多很多,旅行中遇到的状况,一般并不来自“坏人”,而是来自自己的准备工作没有做到位。绝大部分风险都可以被提前规避,胆大心细,这四个字无论对男性和对女性来说都适用。

其实在十多年旅行的路途中,我发现一个很有意思的现象:走在路上的背包客,性别比例上,欧美男女各一半,比较均衡,而国人女性旅行者比男性多,不知这个观察和你的猜测是否一致。

很多人都觉得女性是需要被保护的对象,殊不知,女性默默地用脚投票,做出了自己的选择,她们更为勇敢和坚定地上路、游历和探索,用实际行动表达她们对旅行的热爱。

相对男性来说,女性有天然的亲和力优势。人们普遍在潜意识里认为女性没有攻击性,更为柔和。这份柔和也是一种力量,无论是和人闲聊,还是探入他人的内心的领地,都更容易打开人心。许多人和我探讨过该如何在旅行时与当地人破冰,和他们自由畅快地交流,我始终认为没有什么技巧,柔和软弱是我软肋,也是我最好的帮手。

身为女性,我也本能地关注女性议题,每次拜访一个新的旅行地,对本地女性的处境都更为敏感。身为同一个世界里的女性,我们很多人都看同样的剧、听同样的歌、看同样的新闻、接受相似的现代化思想的熏陶,但大家的微观处境又各不相同,会陷入各自的纠结和困顿。

比如,在我见到Andrea时,她和丈夫离婚已有3年。随着现代化的发展,离婚在很多国家都变得越来越平常,但在厄瓜多尔的小城基多,女性在婚后还是以操持家务为主,离婚仍然要面对许多陈旧观念的恶意揣测。作为一个事业女性,Andrea最大的心愿就是更加努力工作,有能力把年幼的儿子Pedro带到同为西班牙语语言体系的西班牙生活,那里有更为宽松的两性环境,她希望儿子在平和的环境里长大。

我之所以主动在旅行结束后仍然和她保持密切的联系,产生更深的连接,一部分原因来自她的人格魅力,另一部分,则是出于一个女性对另一个女性的惺惺相惜。虽然身处地球的另一边,我懂她,可能超出她现实生活中的很多朋友,所以我希望能尽一点绵薄之力,帮她离开现实的牢笼。

当然,也有很多我无能为力的困局。比如在俄罗斯旅行时,一名年长的俄罗斯女工向我倾诉,她知道丈夫有情人,但毫无办法,因为她身体不好,在现实生活中需要男人的帮助。当时我是一个血气方刚的年轻女孩,如果有闺蜜向我倾诉类似的事件,一定铁劝闺蜜分手,甚至不惜上场帮闺蜜手撕渣男,但面对这位俄罗斯阿姨,劝分的话始终说不出口。

从很多女性的挣扎和困顿中,我学到很多事情并非二元对立,人性的迷人正在于许多模糊的灰色地带,自此,待人待物也多了几分理解和包容。

经常会有人问我:在什么年纪旅行最合适呢?

回顾过往的旅行经历,十多岁、二十多岁、三十多岁,随着个人阅历的增长,在每个年龄阶段,我都从旅行中获得了不一样的东西,它们是我与这个世界交流碰撞而产生的独一无二的锦囊,也是我行走江湖的宝贵财富。所以,无论什么年纪,都是最合适的时候。

2020年年初,席卷全球的新冠疫情给旅游行业带来了巨大的冲击,各国主动降低人员流动,也使得旅行这件平常的事情变得极不平常了,我认识很多旅游行业从业者纷纷转行。

但正是在这个行业最低谷的时候,在我自己再一次认真思考人生价值的时候,我看到交流和连接依然是人类内心的渴望和本能,决定把深度旅行作为自己终生的事业,创立了自己的品牌“小浪一下”,愿继续走遍南北,把远方那些打动过我的人和故事带到你的身边。