农药最大残留限量视角下农药减量化政府监管路径

邵宜添

(浙江财经大学/中国政府管制研究院,浙江杭州 310018)

1 研究背景

农药减量化是降低农业面源污染和农产品中农药残留的重要途径,也是实现我国农业可持续发展和推进农业供给侧结构性改革的重要内容。随着我国经济发展和居民食品安全意识的提升,农业环境和农产品中农药残留超标等问题逐渐引起了全社会的广泛关注。农药残留超标是影响水果蔬菜质量与安全的主要因素。国内近期研究显示,对196 份香蕉样品农药残留检测发现,吡虫啉共超出限量21次,腈苯唑和噻虫嗪各超出限量2 次[1];对51 个三七样本农药残留检测发现,烯酰吗啉的检出率为100%,腐霉利、毒死蜱和吡唑醚菊酯的检出率均大于90%[2];对芒果农药残留检测发现,吡唑醚菌酯、噻虫胺、吡虫啉和苯醚甲环唑在全果和果肉中均存在超标现象[3]。农药也是我国食品安全领域备受关注的敏感话题和亟待解决的重大问题之一。研究表明,从饮食中摄入农药对儿童和成人有急性和慢性风险[4]。因此,近几年中央一号文件反复强调要健全农产品质量安全监管,提高农产品质量安全水平,其中,2016—2017 年要求实施和推进农药零增长行动,2018—2021 年要求开展农药减量行动。2015 年农业农村部印发《到2020 年农药使用量零增长行动方案》,经过5 年的实施,我国农药减量增效已顺利实现预期目标。数据显示,2020 年我国农药利用率为40.6%,比2015 年提高4%[5],农产品质量安全例行监测合格率连续6 年保持在97%以上[6],农产品质量安全水平继续稳定向好。2017 年以来,农业农村部推进高效低风险农药替代化学农药,2020 年我国高效低风险农药占比超过90%[5]。

联合国粮食及农业组织数据显示,1990—2019年间,我国平均农药施用强度为10.64 kg/ha,并呈递增的趋势,2019 年施用强度为13.07 kg/ha;比较而言,日本同期平均农药施用强度为13.94 kg/ha,且近年来呈下降趋势,2019 年施用强度为11.90 kg/ha;此外,英国平均农药施用强度为4.33 kg/ha,美国为2.39 kg/ha[7]。因此,我国农药使用强度距离英美国家尚有差距。为持续降低农药施用强度及农产品中农药残留水平,有效提升农产品质量安全,2020 年2 月,我国开始实施《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 GB 2763—2016》,该标准是基于GB 2763—2016 和GB 2763.1—2018 的延续和拓展。2021 年3 月,农业农村部会同国家卫生健康委、市场监管总局发布新版GB 2763—2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(以下简称“2021版”)。与GB 276—2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(以下简称“2019 版”)相比,2021 版中农药品种增加81 个,增幅为16.7%;农药残留限量增加2 985 项,增幅为42%;设定29 种禁用农药792 项限量值、20 种限用农药345 项限量值;针对水果蔬菜等制修订5 766 项残留限量,占目前限量总数的57.1%;制定了87 种未在我国登记使用农药的1 742 项残留限量。2021 版共规定了564 种农药在376 种(类)食品中10 092 项最大残留限量(MRL),对农产品中农药残留限量提出了更高要求。然而,相比发达国家而言,我国10 092 项农药MRL仍有进一步拓展的空间,如美国有39 147 项MRL,欧盟有162 248 项MRL,日本有51 600 项MRL。那么,参照发达国家农药MRL 标准来衡量我国农产品农药残留情况,这对于横向比较农产品农药残留真实水平以及评价不同农药MRL 标准都有一定的参考价值。

2 农药残留的负外部性

根据我国《农药管理条例》(2017 年修订)定义,农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成,或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。国际上,许多种类农药被定义为持久性有机污染物(persistent organic pollutants,POPs),这些农药具有很长的半衰期,很难通过生物、化学、光等自然降解,长期存在于自然环境中[8],部分危险化学农药的长期使用,对人类健康以及整个生态系统带来了安全隐患[9]。

2.1 农药残留可引致多重疾病

农药与人体健康关系一直备受广泛关注,国内外也开展了大量农药毒理学研究。据世界卫生组织统计,全球每年至少发生50 万例农药中毒事件,其中死亡11.5 万人,数十种疾病与农药残留有关[10]。此外,2016 年据央广网报道,我国每年农药中毒人数有10 万人之众[11]。《中国卫生健康统计年鉴》数据显示,2016—2018 年期间,我国因农药造成食源性疾病事件数年均近59 件,占食源性疾病总数的1.13%;年均患者人数达304 人次,占食源性疾病患者总数的0.87%。研究表明,人类长期摄入食物中的农药残留,会导致人体免疫抑制、生殖缺陷、激素紊乱甚至癌症等慢性健康疾病的发生[12]。例如,有机氯农药(OCPs)会影响中枢神经系统,引起大脑过度兴奋、惊厥、震颤及超反射,还可能与性激素作用,表现为头痛、恶心、头晕、呕吐、震颤、身体不协调及精神混乱[13];此外,OCPs 环境与阿尔茨海默症风险的增加有关系[14]。有机磷农药(OPs)会引起胆碱能综合症、迟到性多神经病、中间综合症和慢性神经精神疾病等神经毒素性疾病[15];此外,OPs 还能通过影响代谢、诱导氧化应激等途径导致肝胆和心脏组织缺氧以及灌注不足等多器官功能性障碍[16]。曾被广泛使用的氨基甲酸酯类农药(CMs)与免疫反应疾病有关,如过敏反应和癌症等,CMs诱导免疫失调的主要机制包括内分泌干扰、直接免疫毒素和酯酶活性抑制[17];此外,CMs 对神经系统的疾病症状是由于胆碱能刺激过度所致,这一点类似于OPs,但CMs 导致的严重中毒概率较小,患者存活机会也相应较高[18]。拟除虫菊酯类农药对人体的毒性相对较小,常见的症状包括呼吸系统、神经系统、胃肠道、眼部及皮肤等症状,一般短期内可以恢复健康[19]。

农药动物实验表明,农药对有机体有多种毒副作用。例如,对大鼠实验结果显示,草甘膦可致雌性大鼠卵巢损伤及内分泌紊乱,造成雄性大鼠睾丸毒性;对猪实验结果显示,草甘膦可影响猪卵巢细胞生殖功能和脂肪组织的稳态[20]。百草枯对小鼠脾T、B 淋巴细胞具有显著抑制作用[21],对雌、雄小鼠急性经口LD50 值分别是108 mg/kg 和126 mg/kg,属中毒性[22]。毒死蜱、马拉硫磷、氯氰菊酯、氯氟氰菊酯联合作用可引起小鼠免疫功能紊乱[23],对小鼠自然杀伤细胞具有免疫毒性[24]。马拉硫磷、毒死蜱、氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯这4 种农药单独或联合作用均可致小鼠骨髓细胞微核率、精子畸形率增加,联合染毒对小鼠的遗传损伤具有相加作用[25]。戊唑醇可抑制人胎盘滋养细胞增值,并通过线粒体途径诱导胎盘滋养层细胞凋亡[26]。

2.2 农药残留影响农业生态环境

良好的农业生态环境是保障农产品质量安全的重要外部条件。近年来,国家大力改善生态环境质量水平,坚决贯彻和践行“两山”理论,而农药残留是制约生态环境提升工程的重要障碍。由于我国农业劳动力加速向城市转移,农药等农业生产要素便成为对劳动力投入的替代,这种替代也成为我国农业环境污染的历史渊源[27]。持续过量农药等农业投入品的施用引致了严重的资源环境危机[28],农药规范化滞后和过密化施用导致农产品不安全生产现象频发,不仅严重影响农产品质量安全,损坏消费者身体健康,更对生态环境造成巨大压力[29]。研究发现,伴随着农业结构调整,农药施用产生的环境问题可能越来越突出,农业环境绩效降低[30]。而现代农业生产中农药的大量施用也是造成农业面源污染的主要因素之一[31]。此外,农药过量施用对水体、土壤以及周边生态环境造成了直接危害[32]。2012 年的研究显示,我国每年废弃的农药包装物约有32 亿多个,包装废弃物重量超过10 万t,包装中残留的农药量占总质量的2%~5%[33]。虽然我国粮食产量和储量短期上有效保障了人民口粮安全,但是从长远来看,今天的粮食安全水平是以严重的环境污染和资源消耗为代价的,其中一些做法有违市场配置资源的原则[34]。丛晓男等[32]研究显示,我国农药施用已进入边际报酬递减阶段,继续增加投入量不仅无法明显使粮食增产,还将产生严重的土壤污染和土地退化问题。

2.3 农药残留导致我国农产品遭遇技术壁垒

技术性贸易壁垒主要指世界贸易组织(WTO)制定的《技术性贸易壁垒协定》(TBT 协定)和《实施卫生和植物卫生措施协定》(SPS 协定)。技术性贸易措施通常以维护国家安全、保护人类健康和安全、保护动植物的生命和健康、保护环境、保证产品质量、防治欺诈行为等理由,通过采取技术法规、标准、合格评定、卫生措施来实现。我国实行家庭联产承包责任制,土地碎片化分到农户手中,以小农户为主的分散农业生产模式决定了我国农业生产环节监管力度较为薄弱,也导致了整体农业生产技术与发达国家相比尚存在差距,因此,分散自主经营的农业生产模式是我国农产品质量安全水平整体不高的一方面原因,也是间接导致我国农产品遭遇技术壁垒的重要因素。

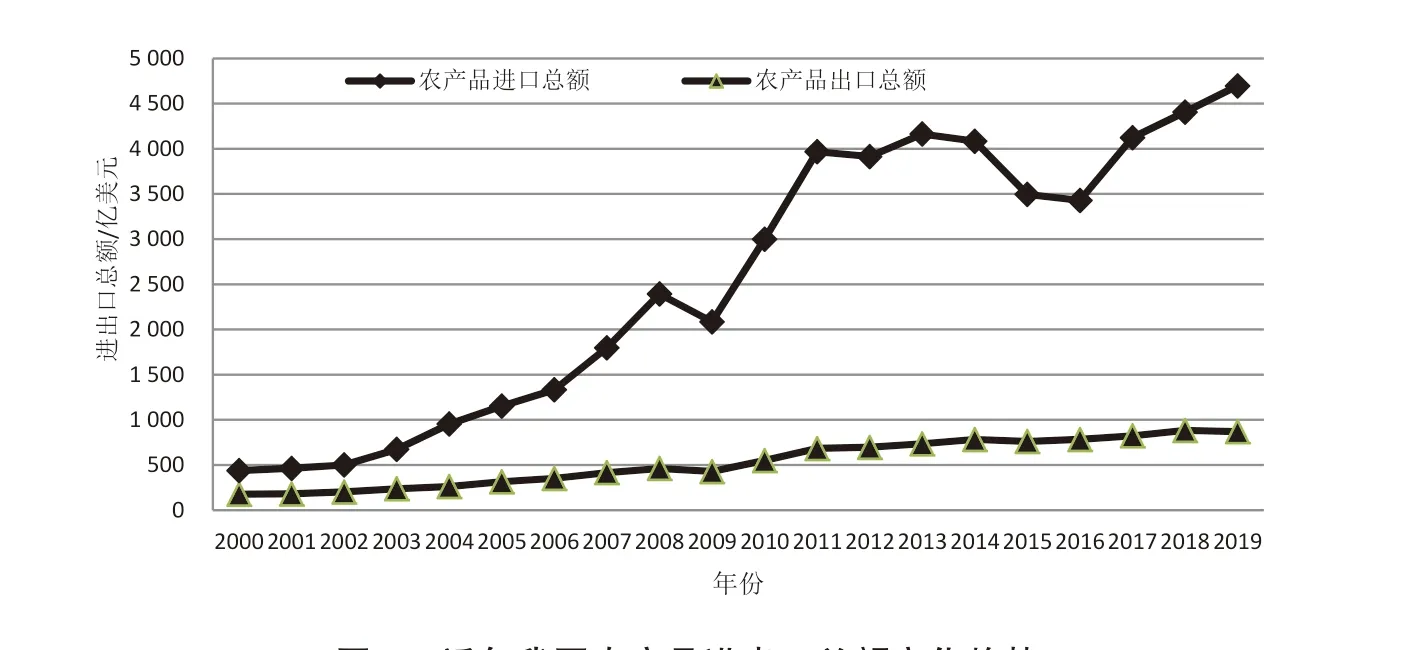

技术性贸易壁垒对我国农产品出口进行了诸多限制,其中农产品中农药残留水平是一项非常重要的限制因素。商务部调查显示,我国有绝大部分农业及食品出口企业受国外技术壁垒的影响,造成每年巨大经济损失,国外实施的技术壁垒已成为制约我国农产品出口的最大障碍[35]。以《中国统计年鉴》中农产品对外贸易数据为例,统计口径为初级产品中的食品及活动物、饮料及烟草、非食用原料和动植物油脂及蜡4 类(见图1),我国农产品进口明显高于出口,进口增幅也明显快于出口,出现巨大的贸易逆差。

图1 近年我国农产品进出口总额变化趋势

3 不同MRL 标准下我国果蔬农药残留的比较分析

MRL 指在食品或农产品内部或表面法定允许的农药最大浓度,通常以每千克食物或农产品中农药残留的毫克数表示(mg/kg)。农药的种类不同,每日允许摄入量(ADI)也不同。ADI 是指人类终生每日摄入某物质而不产生可检测到的危害健康的估计量,以每千克体重可摄入的量表示(mg/kg BW)。各个国家根据不同的农业发展环境和社会需要制定了不同的农药MRL 标准和农药ADI,农药MRL 标准成为评定农产品农药残留的主要依据。那么我国农产品样本在不同国家MRL 标准下有什么区别?以下通过农药残留检测数据进行对比分析,主要数据来源于中国检验检疫科学研究院和武汉大学共同编制的《中国市售水果蔬菜农药残留水平地图集》以及《中国市售水果蔬菜农药残留报告(2015—2019)》[36-37],农药残留检测方法为气相色谱—四级杆—飞行时间质谱,检测样品包括约100 种主要蔬菜和1 000 余种水果,取样范围包括国内40 多个省会/首府(直辖市)和重点城市(以下简称“样本区域”)。

3.1 中国MRL 标准下我国果蔬农药残留情况

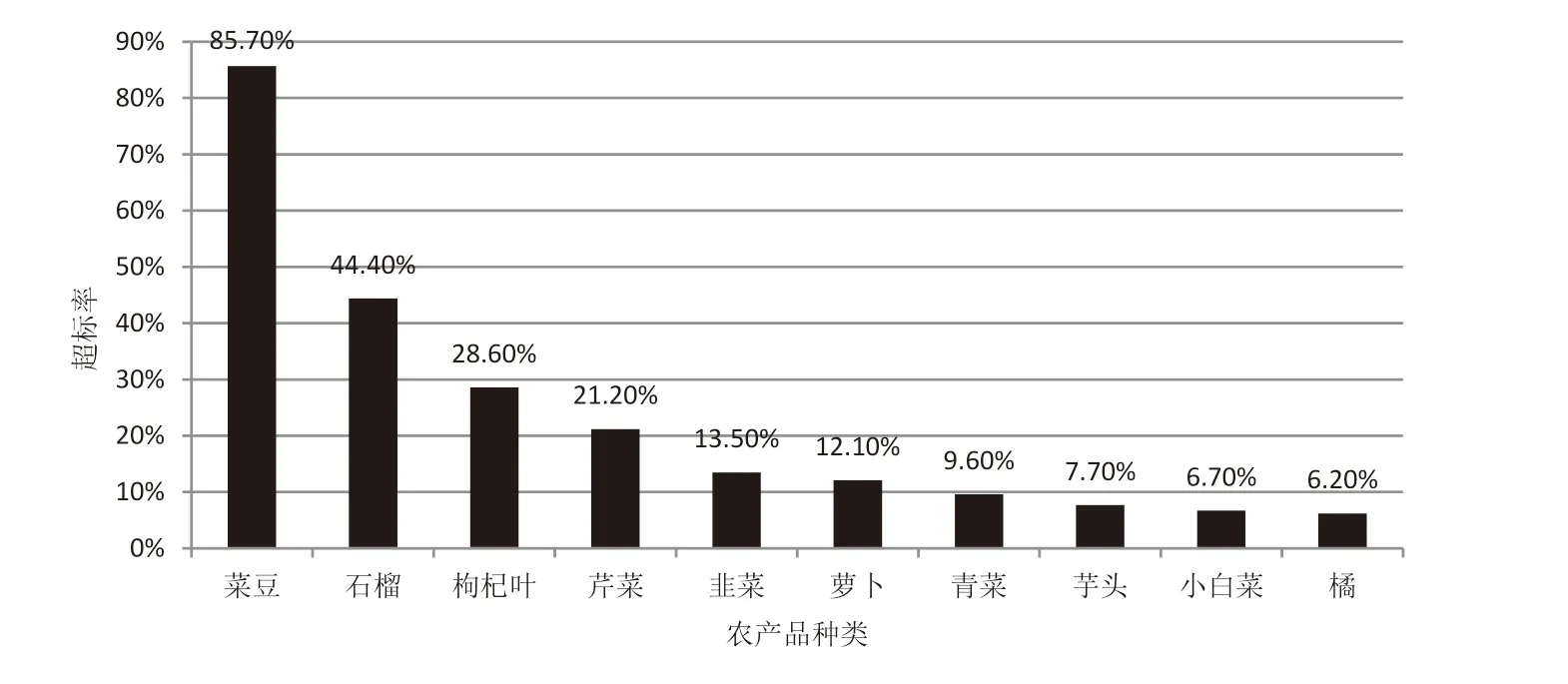

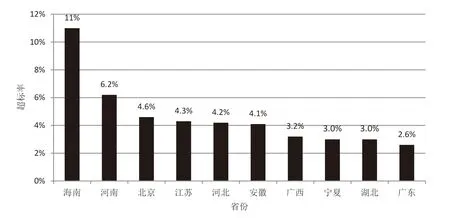

根据GB2763—2016及增补版GB2763.1—2018《食品安全国家标准 食品中最大农药残留限量》标准,样本区域内农药残留检出超标率前十的农产品如图2 所示,其中菜豆农药检出超标率高达85.7%,石榴等农产品均有不同程度的农药残留超标情况;此外,在中国MRL 标准下,农产品农药残留超标率前十的省份中(见图3),海南省的农药残留检出超标率近11%,河南等省份均有不同程度的农药残留超标情况。数据表明,我国农产品存在比较普遍的农药残留超标情况,个别农产品种类和销售区域的农药残留问题亟待进一步改善。

图2 中国MRL 标准下样本区域农药检出超标率前十农产品

图3 中国MRL 标准下样本区域农产品超标率前十省份

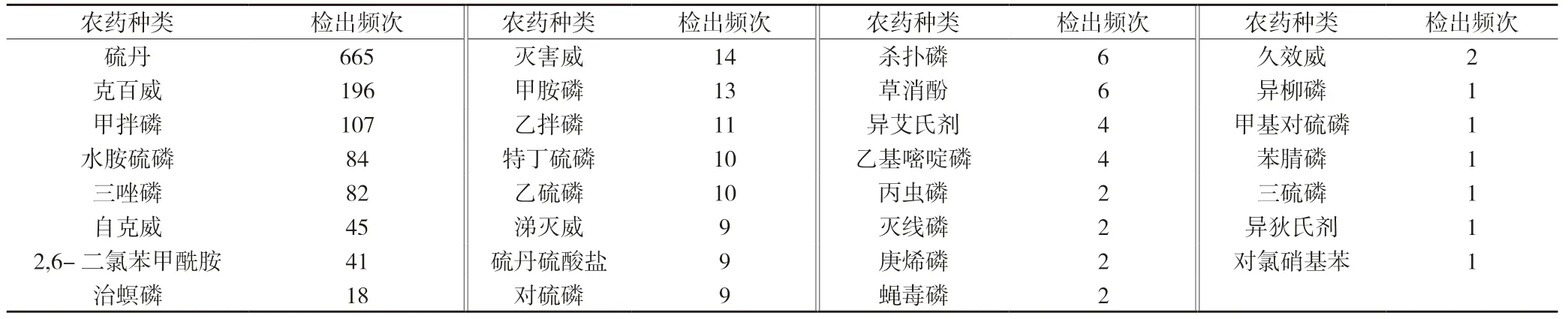

此外,在总检出频次20 413 次中,单例样本检出频次前十的农药有威杀灵(近1 500 次)、毒死蜱、除虫菊素、腐霉利、哒螨灵、硫丹、甲霜灵、嘧霉胺、戊唑醇、新燕胺;单例样本检出农药频次前十的农产品有芹菜(>1 500 次)、黄瓜、葡萄、番茄、甜椒、豆角、梨、苹果、生菜、茄子;单例样本检出农药种类前十的农产品有芹菜(>150 种)、豆角、黄瓜、番茄、甜椒、苹果、生菜、梨、茼蒿、油麦菜。可见,威杀灵等农药被频繁用于农业生产,且多种类农药叠加施用较为普遍。其中,根据中国MRL 标准,剧毒、高毒和违禁农药检出种类及频次如表1 所示。检出剧毒、高毒和违禁农药前十的农产品种类及频次分别是:芹菜(184)、黄瓜(170)、桃(71)、豆角(68)、韭菜(65)、茄子(65)、番茄(60)、甜椒(56)、茼蒿(48)、生菜(42)。由此可见,农产品中剧毒、高毒和违禁农药残留情况仍比较普遍。那么这些农药是目前仍在施用还是由于再残留限量导致尚不得知(再残留限量指一些持久性农药虽已禁用,但还长期存在环境中,从而再次在食品中形成残留,通常以每千克食物或农产品中农药残留的毫克数表示)。但是,不管是哪种因素导致,农产品中禁用农药残留问题必须予以充分重视。

表1 样本区域农产品剧毒、高毒和违禁农药检出种类及频次 单位:次

3.2 不同MRL 标准下我国果蔬农药残留情况

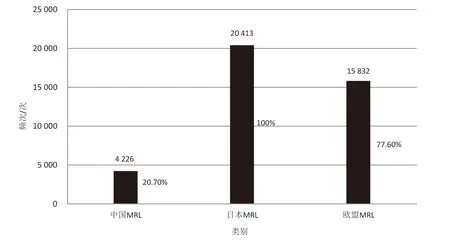

不同国家MRL 标准下,相同农产品的农药残留水平也必然存在差异。为探究我国果蔬农药残留的真实水平,本研究分别对照中国、日本、欧盟的MRL 标准,比较检出的农药残留与日本、欧盟MRL标准参照的比例,结果如图4 所示。可见,样本区域农产品农药总检出频次为20 413 次,检出农药100%涵盖在日本MRL 标准内,77.6%涵盖在欧盟MRL 标准内,仅有20.7%涵盖在中国MRL 标准内。农药MRL 标准中,我国2020 年2 月起执行7 101项标准,2021 年9 月开始执行10 092 项标准,而欧盟和日本目前分别有162 248 项和51 600 项,数据说明当前我国农药MRL 标准相对日本和欧盟明显偏少,近80%的检出农药不在国家标准之内。我国宽泛的MRL 标准使农产品隐性的农药残留问题突现,即存在农产品农药残留符合本国标准却严重超出他国标准的情况,这也无形中造成了农产品农药残留标准漏洞,更为农药减量增效带来了标准上的执行障碍。

图4 样本区域农产品检出农药与国际主要MRL 标准对比

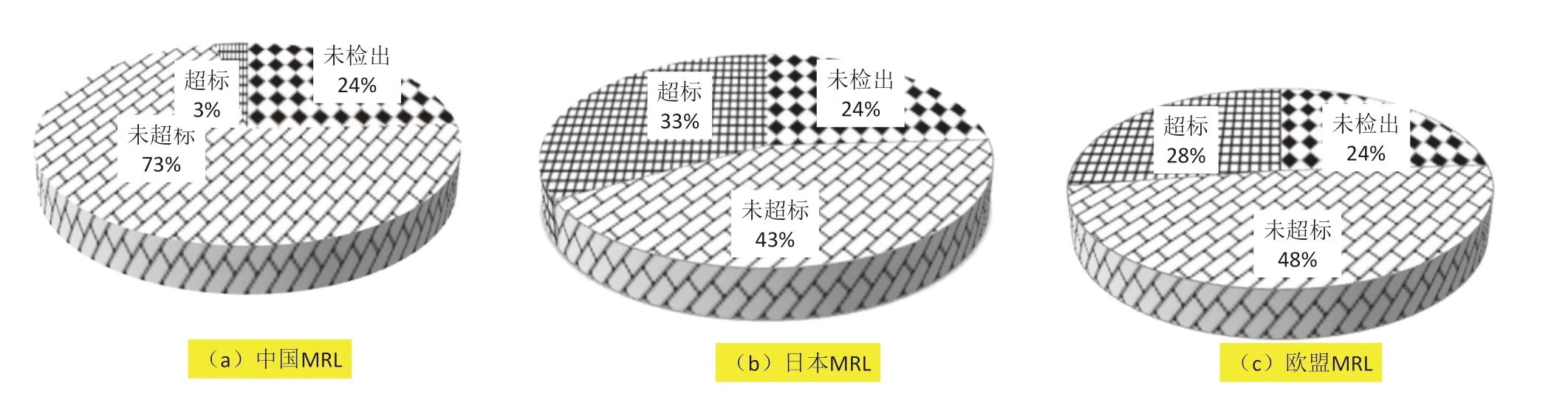

此外,样本区域农产品农药残留超标率在不同国家农药MRL 标准下也存在显著差异,由图5 可见,同样的农产品样本在中国MRL 标准下,农药超标率仅为2.9%,而在日本和欧盟标准下农药超标率分别高达33%和27.5%。数据说明,中国农药MRL 相比日本和欧盟标准明显偏低,农产品农药残留仅以中国MRL 标准衡量结果确实比较理想,但农药残留远远没有达到发达国家的标准。以欧盟为例,2012 年欧洲食品安全局开展对欧盟成员国及挪威、冰岛的食品农药残留抽样调查,一共检测了来自750 多种食品的7.8 万多个样本,结果显示99.1%的样本符合欧盟农药残留法定上限,其中超过一半的样本基本无农药残留(农药残留水平低于法定下限)。相比较而言,我国农药残留MRL 标准应向国际高标准看齐,适当提高农药残留标准,以保障农产品质量安全。

图5 不同农药最高限量标准下样本区域农产品农药超标情况

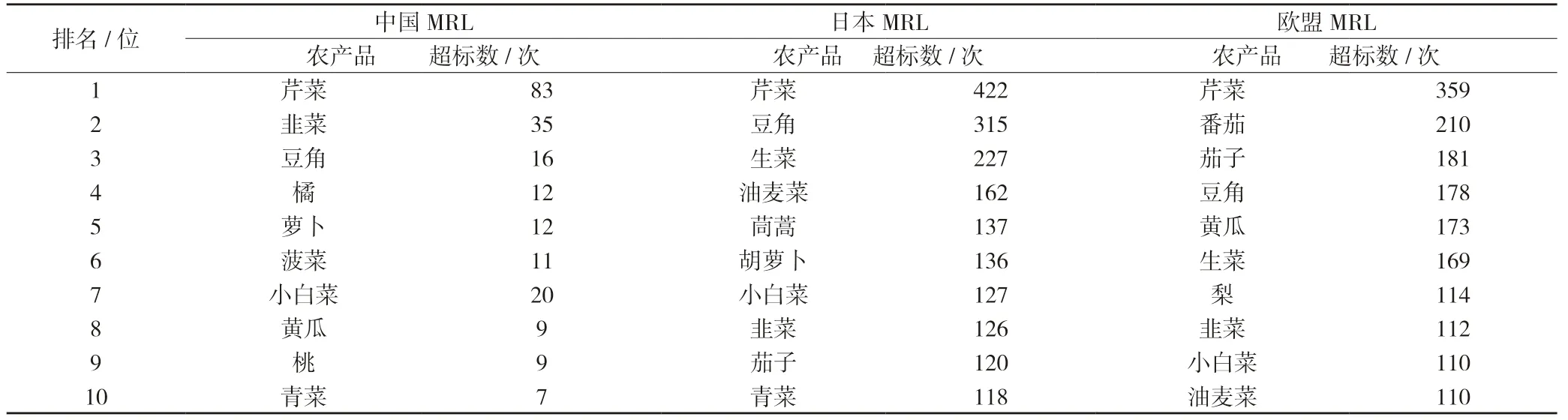

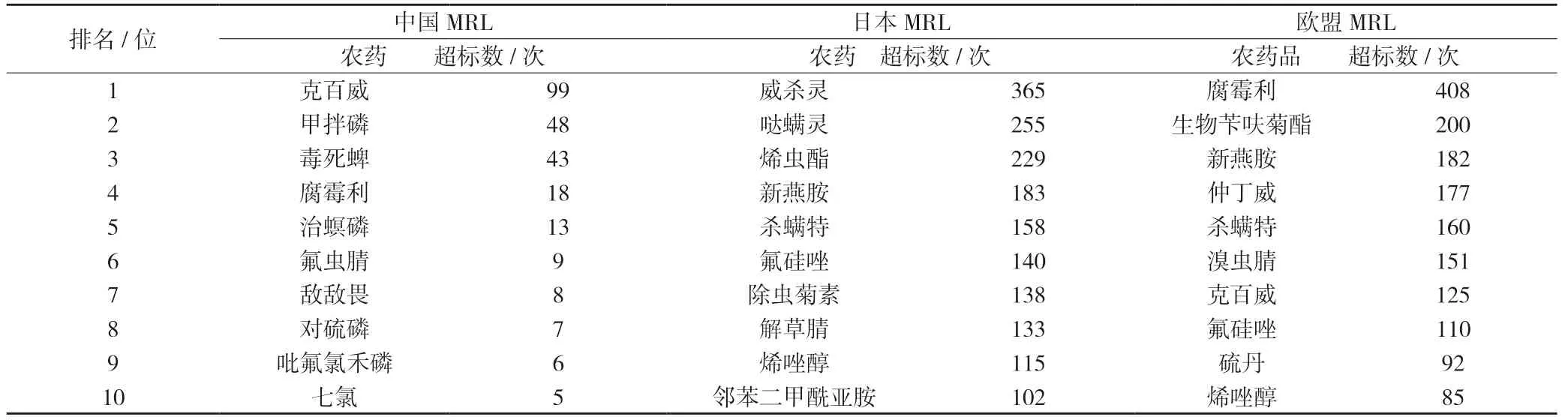

进一步比较不同国家农药MRL 标准下超标次数前十的农产品和农药,结果分别如表2 和表3 所示,可以看出中国标准下农产品农药残留超标次数明显低于日本和欧盟。以芹菜为例,中国MRL 标准下超标次数仅为83 次,而在日本和欧盟MRL 下分别高达422 次和359 次。相同农产品在不同MRL 标准下呈现明显差异的超标次数,说明各国和地区农药MRL 标准具有显著性差异。同时可以看出,超标农药检测频次在不同MRL 标准下也同样存在显著差异,如在中国MRL 标准下,克百威检测超标频次最高,达到99 次,而在日本MRL 标准下威杀灵检测超标次数最高达365 次,在欧盟MRL 标准下腐霉利超标次数最高次数达408 次。相比而言,中国MRL标准下农产品农药残留超标频次整体显著低于日本和欧盟,说明中国MRL 标准数量和要求偏低于日本和欧盟。综上,我国较低的农药MRL 标准差异为提升农产品质量安全及突破贸易技术壁垒带来了执行障碍。

表2 不同最高残留限量标准下样本区域农药残留超标次数前十农产品

表3 不同最高残留限量标准下样本区域农产品农药残留超标次数前十农药

4 MRL 标准、农药残留及政府监管

4.1 农药MRL 标准差异的根源

基于农药残留的多重负外部性、农药残留超标以及剧毒、高毒和禁用农药残留的普遍性,国家实施农药减量增效措施是降低农产品农药残留的重要途径,而降低农药残留是提升农产品质量安全的核心内容。然而,中国农药MRL 标准相对较少且比较宽泛,目前执行的农药MRL 标准仅7 101 项,是欧盟MRL 标准的4.37%和日本MRL 标准的13.76%,因此,我国农产品按照中国MRL 标准基本都能够合格,但是对照发达国家标准时,达标率却显著降低。MRL 标准的差异为农产品生产经营者创造了标准漏洞,尽管农业生产者对标生产,农业经营者对标经营,农业监管者对标监管,然而规范的农业市场活动也可能存在着严重的安全隐患。那么,各国农药MRL标准差异的根源在哪里?首先,地域差异决定了气候、土壤等农业生产环境的差异,因此对于同一种农药降解程度也存在差别;其次,各国食物生产和消费结构的不同决定了农药残留标准的区别;第三,农药残留通常被作为国际贸易技术壁垒,对国内外农药实行差别化管理。

4.2 农药残留模型及与MRL 标准的关系

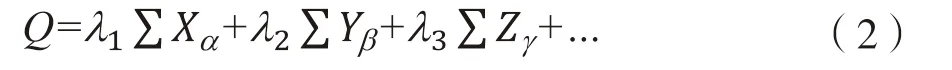

为进一步说明问题,假设农产品中农药残留为Q,农药施用强度为,本研究尝试借鉴原子核衰变规律构建农药残留理论基础模型。模型表达式为:

式(1)中:T为规定的农药安全间隔期;t为农药实际间隔期;z为按规定喷洒农药稀释z倍数后达到国家规定的农产品农药残留标准(z>1);λ为农业生产环境如光照、温度、降雨、风力等自然条件对农药的降解系数,在恶劣自然环境下λ<1,在良好自然环境下λ>1,在测定规定农药安全间隔期条件下λ=1;θ为农药喷洒均匀系数(θ≥1),θ=1 表示理想喷洒状态,此时均匀喷洒形成的农药雾滴有效包裹农作物。

根据以上模型假设,农药残留量Q与农药施用强度呈正比关系,降低农药施用强度即实施农药减量有利于降低农药残留量;延长农药实际间隔期有利于降低农药残留量,对于相对固定的农作物生产周期,延长农药实际间隔期等于间接实现农药减量;此外,研发农药新品种,实现低毒、低残留、长效的农药替代高毒低效农药也是实现农药减量的有效路径。农药残留量Q要求符合农药MRL 标准,MRL标准越宽泛则Q值越高,对于一定的Q值,农药MRL 标准是决定农残是否超标的关键因素。

4.3 MRL 标准如何衡量农药残留真实水平

一般地,农药MRL 标准越高以及标准涉及农药种类越多,则相应农产品中农药残留指标越低,农户也会降低农药的施用强度,但是,如果存在多种农药MRL 标准,那情况就有所区别了。假设有多个MRL 标准,其中MRL1 标准下农药残留为Xα,MRL2 标准下农药残留为Yβ,MRL3 标准下农药残留为Zγ,那么,衡量农产品农药残留真实水平应该是在不同MRL 标准下的综合值。简要数学表达式如下:

式(2)中:Q为农药残留真实水平;为第n个农药MRL标准的权重(n≥1);α、β、表示不同标准规定下的农药残留MRL 项数。

由式(2)可见,农药残留真实水平应由不同MRL 标准下农药残留按不同权重构成,因此,衡量农产品质量安全水平的因素是多重的。由于诸多化学农药衍生品之间存在属性相近、作用类似等特征,因此在实际生产中往往存在不同农药之间的替代效应,即X、Y、Z之间存在此消彼长的替代关系,反映到农产品上即是符合农药残留的检出,如中国MRL 下芹菜检出150 余种农药残留,豆角、黄瓜、番茄等检出100 余种农药残留[37]。此外,农药市场发展迅速,新型农药被广泛研发和使用,再加上农药市场具有较强的流通性,很多农药制造企业利用过期专利生产或仿制农药等途径进行生产,这些因素构成了复杂的农药市场环境,也加重了农药监管的难度,因此,仅仅依靠一种农药MRL 标准去衡量农药残留水平往往不够全面,也容易导致农产品生产经营者的机会主义行为。综上所述,政府农药监管在制定农药MRL 标准时应该综合考虑农药残留具体情况,制定适合本国实际又符合国际要求的标准体系,最终实现降低农药残留水平以及提高农产品质量安全的目标。

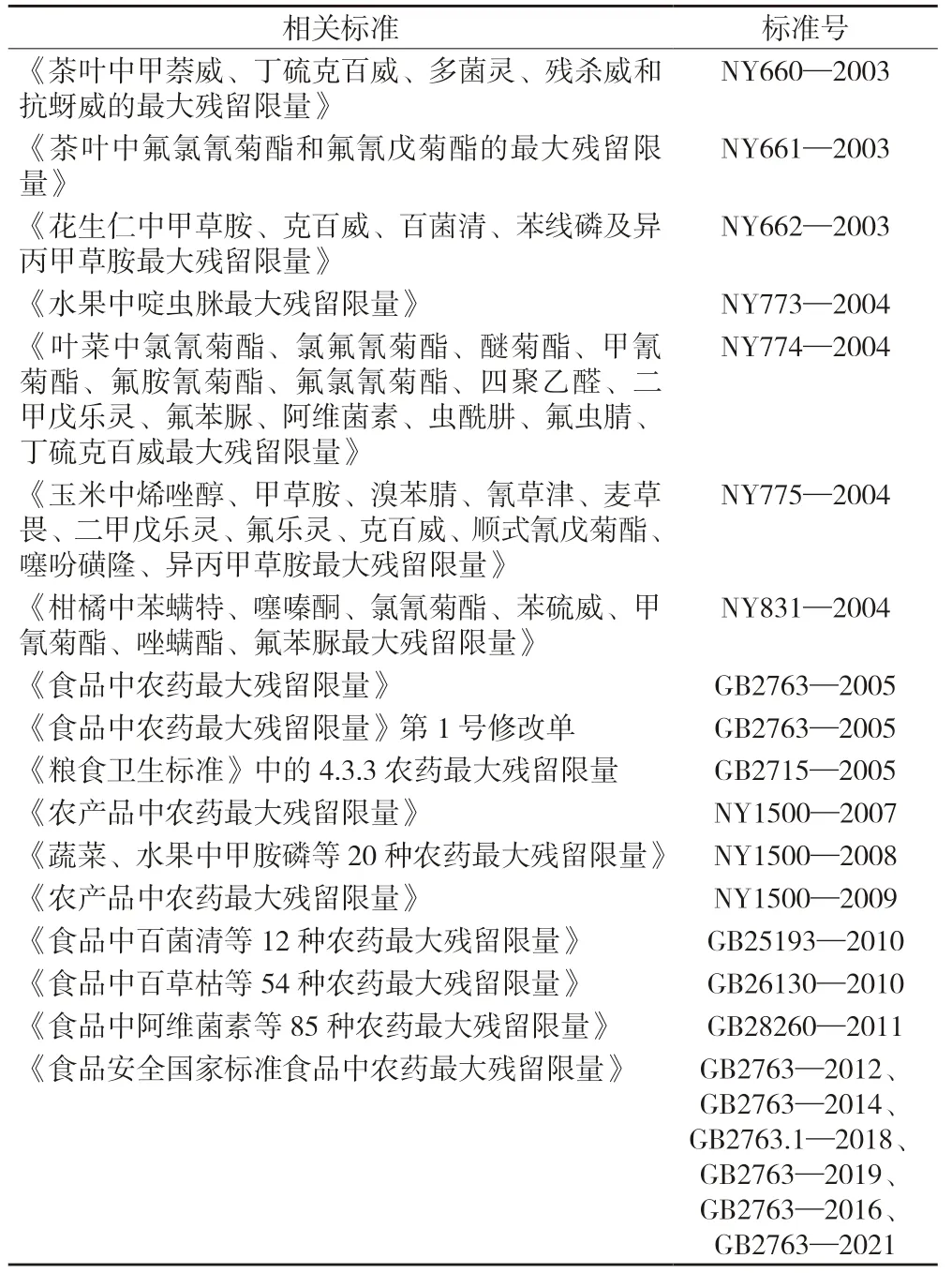

4.4 我国农药MRL 标准的演进及成效

我国政府始终重视农产品中农药残留问题,近年来颁布了一系列国家标准来规范农药的施用。标准是衡量农药残留是否规范的基础指标,国家通过制定和实施农药MRL 对农产品质量安全进行有效监管。由于新型农药产品不断被研发和使用,低毒低残留高效的环保型农药逐渐取代了高毒高残留低效的化学农药,国家标准也逐渐发生改变。近年来我国农药残留标准变迁如表4 所示,可见我国几乎每年都出台新的农药残留标准,标准对农药残留规定越来越严格,大量剧毒、高毒农药被新型农药所取代,农药MRL 项数也越来越多,如标准GB 2763 规定的农药MRL 中,2012 年为2 293 项、2014 年为3 650 项、2016 年为4 140 项、2018 年为4 402 项、2019 年为7 017 项、2021 年为10 092 项。农药残留限量标准是国家对农药实施政府监管的重要手段,随着MRL标准的日益严格,农药残留水平不断降低。数据显示,2001 年国家质检总局对国内23 个大中城市的大型蔬菜批发市场第三季度产品抽查,结果显示,蔬菜农药残留超标率达47.5%[38]。农业农村部按照国际食品法典委员会(CAC)标准对国内37 个城市蔬菜农药残留合格率进行检测,结果显示,2005 年蔬菜农药残留平均合格率为94.8%,2006 年的平均合格率为94.7%,2007 年的平均合格率为94.3%[39]。统计数字显示,2015—2020 年我国农产品质量安全例行监测合格率连续保持在97.0%以上[6]。

表4 近年我国主要农药残留标准

4.5 MRL 标准视角下农药政府监管的优化路径

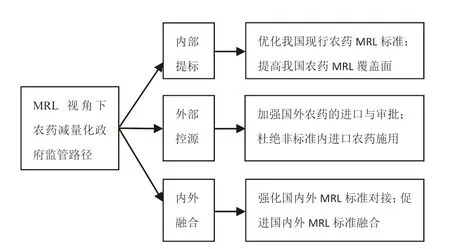

面对我国相对复杂的农情以及当前农药MRL 标准的局限性,可以通过完善MRL 标准以期实现降低农药残留和优化农药政府监管路径等目标。通过以上分析,农药MRL 标准直接关系农药残留及农药减量化目标,而我国现阶段农药MRL 标准存在标准较低和覆盖范围较窄两个主要问题,并间接导致了农药残留的真实值与测量值的差异,也给农业生产经营者对标生产提供了投机空间,从而造成了农药残留安全隐患。联合国粮食及农业组织数据显示,1990—2018 年间我国年均进口农药95 420.9 t,年均进口额571 799.4 万美元[40]。为便利农药进出口贸易,防止因国内外农药标准差异导致潜在农药残留的安全隐患,农业农村部及时修订并发布了《中华人民共和国进出口农药管理名录(2021 年)》。因此,针对当前我国农药残留超标等问题,必须加强农药各环节监管,实现农产品农药残留真实值达标,保障人民生命健康安全。首先,应制定和优化我国现行农药MRL 标准,适当提高农药限量标准要求,加快与发达国家标准的对接,使之既能符合我国具体农情又可对接国际市场要求;其次,鉴于新型农药科技研发以及不同农药的可替代性,制定农药MRL标准时应综合考虑新型农药以及进口农药类型,及时修订农药限量标准,提高农药标准的覆盖面;第三,提高国外非我国标准内农药的进口与审批,杜绝非标准内农药的大量施用,防止农药残留仅对标本国标准而严重超出国外标准的投机行为,降低农产品农药残留的真实值。针对我国农药MRL 标准情况,实现农药减量化政府监管的主要路径如图6 所示。

图6 MRL 视角下农药减量化政府监管路径

5 结论及政策启示

农药MRL 标准是衡量农产品农药残留是否超标的根本性指标,也是我国农药减量增效行动的重要标准依据。针对国际农药市场变化及对农药残留问题的关注,我国及时制定和调整农药MRL 标准,有效保障了农产品质量安全水平。然而,相比发达国家而言,我国农药MRL 标准覆盖面较窄、要求较为宽松,从而导致了我国农产品符合本国标准但严重超出日本、欧盟等农药MRL 标准。标准差异给农业生产经营者创造了投机空间,即生产销售的农产品虽然符合本国标准但远超发达国家标准,这为我国农产品突破国外贸易技术壁垒带来了执行障碍,也致使农产品潜在农药残留值的增加,进而产生农药残留安全隐患。本研究主要得出以下结论:

第一,农药残留具有显著的负外部性。主要表现在3 个方面:一是对人体健康造成损害,人体摄入的农药残留是众多疾病产生的主要根源;二是破坏了人类赖以生存的自然生态环境,农药残留是造成水体、土壤等农业生态环境污染的重要因素;三是突破农产品技术性贸易壁垒的主要障碍,农药残留导致我国农产品出口受阻,农产品贸易逆差严重。

第二,农药MRL 标准差异导致了我国农产品的安全隐患。中国农药MRL 标准下,水果、蔬菜存在农药残留超标和剧毒、高度、禁用农药残留等问题;此外,中国农药MRL 标准相对日本、欧盟等发达国家和地区较为宽泛且覆盖面较窄,虽然我国农产品符合本国标准,但严重超出日本、欧盟MRL 标准,MRL 低标准间接导致了农药残留测量值与真实值的偏差。

第三,制定符合我国农情的农药MRL 标准是农药减量化政府监管的有效途径之一。农药残留量与农药施用强度呈正相关,与实际农药安全间隔期呈负相关,在国内外农药贸易常态化下,农药残留真实水平应该综合考虑多个MRL 标准;农药减量政府监管应以制定和提高农药MRL 标准为措施,以实现农药减量增效行动方案为手段,以降低农产品农药残留综合水平为目标。

基于上述研究结论,得到如下政策启示:

首先,农药残留的多重负外部性决定了政府加强农药监管的必要性。农药施用在保证农产品产量的同时也存在农药残留的巨大安全隐患,而农药市场机制往往很难发挥公共资源优化配置的作用,容易造成市场失灵。为消除农药残留多重负外部性,必须借助政府力量,对农药实行有效的政府监管,以保障人民身体健康和保护自然生态环境。

其次,优化我国农药MRL 标准是实现农药减量化政府监管的重要路径。农药品种之间具有的可替代性决定了农药施用结构的复杂性,而农药MRL 标准差异为农药选择性对标施用提供了投机空间,从而造成农产品符合一个标准而严重超出其他标准的困境,因此,政府部门在制定农药MRL 标准时,应充分考虑具体农情,通过适当提高MRL 标准、拓宽标准涵盖范围、控制进口农药符合国标等“内提标、外控源”监管措施,以实现农药减量增效及提升农产品质量安全整体水平。