党报践行群众路线的历史经验

李全平

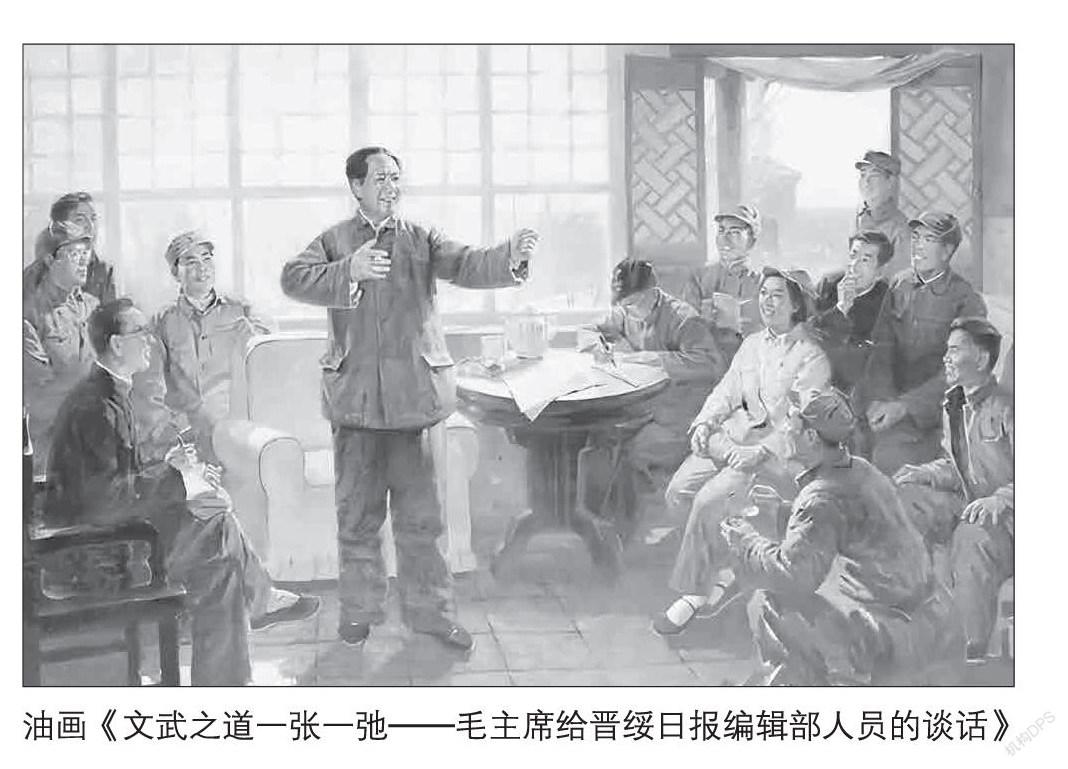

党的历史是最生动、最有说服力的教科书。习近平总书记指出:“我们党一步步走过来,很重要的一条就是不断总结经验、提高本领,不断提高应对风险、迎接挑战、化险为夷的能力水平。”回顾1948年毛泽东发表的《对晋绥日报编辑人员的谈话》(以下简称《谈话》),其蕴含的党报践行群众路线的重要经验和智慧,对于我们深入认识党的历史,进一步做好新时代党报工作具有重要意义。

“让群众知情”与“党群齐心”的关系

《谈话》开篇提出:“我们的政策,不光要使领导者知道,干部知道,还要使广大的群众知道。”这句话明确了党报的受众中,有“广大的群众”。其原因,《谈话》这样解释:“在我们一些地方的领导机关中,有的人认为,党的政策只要领导人知道就行,不需要让群众知道。这是我们的有些工作不能做好的基本原因之一。”所以《谈话》要求晋绥日报编辑部充分认识到“报纸的作用和力量,就在它能使党的纲领路线、方针政策、工作任务和工作方法,最迅速最广泛地同群众见面”。即“让群众知情”——知道党的政策,是我们党做好工作的基本前提和重要基础,要注重发挥好党报在党和群众之间的联系纽带作用。

《谈话》中,毛泽东例举了晋绥开展土地改革的情况,充分肯定了晋绥革命根据地取得的成绩和存在的问题。他针对群众不了解土改政策这一情形,指出报纸、电台都应当发表、广播这一政策,以便让群众了解、熟知这一政策。这同时也是贯穿党的群众路线的主要渠道和办法之一。毛泽东在《谈话》中指出,“我党二十几年来,天天做群众工作,近十几年来,天天讲群众路线。我们历来主张革命要依靠人民群众,大家动手,反对只依靠少数人发号施令。但是在有些同志的工作中间,群众路线仍然不能贯彻,他们还是只靠少数人冷冷清清地做工作”。 那么,“要解决这个问题,根本上当然要从思想上进行群众路线的教育,同时也要教给同志们许多具体办法。办法之一,就是要充分地利用报纸。办好报纸,把报纸办得引人入胜,在报纸上正确地宣传党的方针政策,通过报纸加强党和群众的联系,这是党的工作中的一项不可小看的、有重大原则意义的问题”。

党的政策只有“让群众知情”才能“党群齐心”。群众是党的执政之基、血脉之本、力量之源,党是群众根本利益的忠实代表者、坚定维护者。毛泽东在《谈话》中指出:“马克思列宁主义的基本原则,就是要使群众认识自己的利益,并且团结起来,为自己的利益而奋斗。”毛泽东又举例说明了这个道理:“陕北的部队经过整训诉苦以后,战士们的觉悟提高了,明了了为什么打仗,怎样打法,个个磨拳擦掌,士气很高,一出马就打了胜仗。”这就是说,党报必须坚持以群众为中心的工作导向,把体现党的主张和群众利益统一起来,才能让广大群众认同、拥护、支持党的纲领路线、方针政策等,才能处理好“让群众知情”与“党群齐心”的关系。

“使群众懂得”与“政策成行”的关系

在毛泽东看来,通过报纸加强党和群众的联系,是党的工作中一项不可小看、有重大原则意义的问题,但“让群众知情”和“党群齐心”最终目的是要让党的纲领路线、方针政策等得以更好地贯彻执行,即“政策成行”。党的工作之所以有时不能为群众所认同并自觉执行,从根本上说,就是党的纲领路线、方针政策的阐释者、传播者、宣讲者没有结合基层实际,没有采用群众听得懂的语言和方式去表述,结果就使宣传内容抽象化、概念化、空洞化,缺少说服力、吸引力、穿透力。因此,毛泽东在《谈话》中提出,党报工作人员要通过报纸宣传,“善于把党的政策变成群众的行动,善于使我们的每一个运动,每一个斗争,不但领导干部懂得,而且广大的群众都能懂得,都能掌握,这是一项马克思列宁主义的领导艺术”。

“使群众懂得”与“政策成行”二者相辅相成,不能偏废,亦不能割裂。毛泽东在《谈话》中指出:“让群众知道自己的利益、自己的任务和党的方针政策。办报和办别的事一样,都要认真地办,才能办好,才能有生气。”这就启示我们,当党的方针政策为群众所掌握并付诸火热的实践,群众活动就有了理论和政策的指引,才能充分发挥群众的力量。《谈话》就主张依靠群众的力量,“开门办报”,提出“全党办报、群众办报”的思想。毛泽东举例说,报纸上常有错字,但如果采取群众路线的方法,把全报社人员集合起来,讲清楚错误的情况,发生错误的原因,消灭错误的办法。这样讲上三五次,一定能使错误得到纠正。小事如此,大事也是如此。甚至群众“懂得的程度”(即掌握程度)也对党的方针政策的落实形成了制约,毛泽东在《谈话》中提到:“当着群众还不觉悟的时候,我们要进攻,那是冒险主义。群众不愿干的事,我们硬要领导他们去干,其结果必然失败。当着群众要求前进的时候,我们不前进,那是右倾机会主义。”

文以载道。党报要加强对群众语言的学习、搜集、积累,要用群众喜闻乐见的方式,群众才能听得懂其中的道理。党报要根据接受对象的不同,有侧重地采用不同形式,将党的政策理论与群众“连通”起来,以“润物细无声”的方式融入老百姓的柴米油盐、田间地头,才能使群众受到启发。因此,毛泽东十分关注改进报道策略和宣传方式的问题。他曾在《反对党八股》中写道:“共产党员如果真想做宣传,就要看對象,就要想一想自己的文章、演说、谈话、写字是给什么人看,给什么人听的,否则就等于下决心不要人看,不要人听”“射箭要看靶子,弹琴要看听众,写文章做演说倒可以不看读者不看听众么?”这其中,他提出的具体标准是内容丰富,尖锐泼辣,有朝气,反映群众斗争,为群众讲话,坚决杜绝“客里空”。具体到《晋绥日报》来说,毛泽东认为1947年6月的地委书记会议以后有很大进步,充分反映了群众运动的实际情况,表示“我很愿意看它”,但是后来,“你们的报纸有点泄气的样子”,就“不够明确,不够泼辣,材料也少了,使人不大想看”。因此,他在《谈话》中提倡“生动的,鲜明的,尖锐的,毫不吞吞吐吐”的办报风格,拉近报纸内容与广大群众的联系,认为这是共产党人追求的报纸风格,是革命战争年代无产阶级应有的战斗风格,可以总结为“尖锐、泼辣、鲜明、认真”。

“向群众学习”与“教育群众”的关系

党报的一个重要职责就是“教育群众”,但毛泽东向来反对单向的或者居高临下的教育方式,认为这样达不到“教育群众”的目的。他指出,人民群众是历史的创造者,是党的力量的源泉,因此向来主张面对群众要“先当学生,后当先生”。他在《党委会的工作方法》一文中曾指出:“我们切不可强不知以为知,要不耻下问,要善于倾听下面干部的意见。先做学生,然后再做先生。”因此在《谈话》中提倡“向群众学习”“使自己成为有经验的人”。学习的前提是必须承认坐在书斋里的知识分子并不比群众有知识、有办法、有实践。正如毛泽东在《〈农村调查〉的序言和跋》中所说的:“群众是真正的英雄,而我们自己则往往是幼稚可笑的,不了解这一点,就不能得到起码的知识。”毛泽东曾用“三个臭皮匠,合成一个诸葛亮”来比喻群众有伟大的创造力。他在和《晋绥日报》工作人员谈话时更为鲜活地揭示了这一道理,“同志们都是知识分子。知识分子往往不懂事,对于实际事物往往没有经历,或者经历很少。你们对于1933年制订的《怎样分析农村阶级》的小册子,就看不大懂;这一点,农民比你们强,只要给他们一说就都懂得了。崞县两个区的农民180多人,开了5天会,解决了分配土地中的许多问题。假如你们的编辑部来讨论那些问题,恐怕两个星期也解决不了”。

我们党关于群众性和人民性的原则是逐渐确立起来的。在《谈话》中,毛泽东实际上明确了群众是党的学习对象的原则。党报工作人员如何向群众学习呢,一是做、二是看。首先是在实践中学习提高,“报社的同志应当轮流出去参加一个时期的群众工作,参加一个时期的土地改革工作,这是很必要的”;其次是采取“多听多看群众运动的材料,并且下工夫研究这些材料”的方式。这样就会逐渐把别人的经验变成自己的,慢慢使自己的实际知识丰富起来,才能够把新闻工作做好,担负起教育群众的任务。毛泽东以 “官教兵,兵教官,兵教兵”的练兵口号来诠释这一道理:“战士们有很多打仗的实际经验。当官的要向战士学习,把别人的经验变成自己的,他的本领就大了。”

当然,党报新闻工作如同其他宣传工作一样,始终处于思想动态和意识形态的最前沿。宣传工作成绩时因认识、方法不到位,往往把握不准。对此,毛泽东主张要一分为二、辩证地看待自己的工作成绩,“有的人把过去的工作看得毫无成绩,认为完全错了。这是不对的。这些人没有看到,党领导了那么多的农民得到土地,打倒了封建主义,整顿了党的组织,改进了干部的作风,现在又纠正了‘左’的偏向,教育了干部和群众。这不是很大的成绩吗?对于我们的工作,对于群众的事业,应当采取分析的态度,不应当否定一切”。他指出,党过去发生“左”的倾向,主要是因为没有经验,没有经验就难免要犯错误。“从没有经验到有经验,要有一个过程”“没有这样一个过程,大家是不会知道的”。这反映出毛泽东一贯坚持的实事求是、辩证分析问题的立场。

《谈话》是一篇具有里程碑意義的马克思主义新闻观的经典文献,其中所总结的党的新闻工作的历史经验,所概括的党的新闻思想的理论观点,可以帮助我们更好地了解党的新闻工作的历史传统、理论精髓与核心观点,对把握当前新闻工作的政治方向、思想原则和业务规范将起到重要的指导作用。

(本文系2021年山西大学党史专题研究重点课题“百年中国共产党宣传思想工作的历史经验研究”的阶段性成果)

(责编 王燕萍)