不同外源营养负荷对浮游藻类群落结构特征的影响

李 艳 王洪铸 马硕楠, 梁小民 王海军

(1. 中国科学院水生生物研究所淡水生态与生物技术国家重点实验室, 武汉 430072; 2. 中国科学院大学, 北京 100049)

水体富营养化是全球普遍存在的水环境问题之一, 其结果可导致水华暴发、鱼类死亡和生态系统退化, 并可产生严重的供水危机。造成湖泊富营养化和藻类大量繁殖的原因较多[1—3], 但根本原因是外源营养(主要是氮、磷)输入量的增加[4,5]。关于富营养化的治理, 有许多全湖实验和湖泊治理实践表明只控磷就可使湖泊贫营养化[6,7]。其中较为典型的是位于加拿大安大略实验湖区Lake 227中为期46年的全湖实验[8,9]。在Lake 227中, 当外源磷输入保持不变, 逐渐降低(甚至停止)外源氮输入后, 浮游藻类总量未明显变化, 始终保持在较高水平, 在藻类群落结构方面也一直是中、富营养型藻类占优势。由于类似全湖实验多数位于温带至亚寒带地区[6,10,11], 其结论在低纬度亚热带地区的适用性尚有待验证。

地处亚热带的长江流域湖泊众多, 总面积达1.8×104km2。这些湖泊面临严重的富营养化问题,蓝藻水华频发。在人口密集和经济发达的中下游,超过40%的湖泊处于富营养-超富营养状态[12]。为了在全生态系统尺度上检验亚热带水体中氮和磷等对浮游藻类群落的影响, 我们在位于长江中游的实验池塘开展了全生态系统营养添加实验, 设4种处理, 即加氮加磷(+N+P)、只加P(-N+P)、只加氮(+N-P)和氮、磷都不加(-N-P)(对照)。从浮游藻类总量来看, -N+P处理和+N+P处理相差不大, 二者均高于-N-P处理; +N-P处理和-N-P处理相差不大, 二者均低于+N+P处理[13]。本文主要从浮游藻类群落结构方面探讨不同氮和磷营养负荷对水体富营养化的影响。

1 材料与方法

1.1 实验区域概况

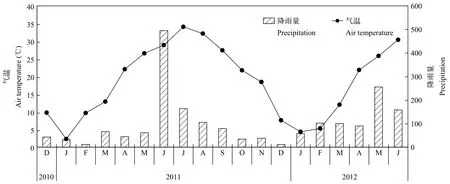

实验系统(30°17′20″N, 114°43′45″E)位于长江中游南岸, 地处保安湖东北岸圩区(图 1)。该区域属于温暖湿润的亚热带季风气候, 年均气温约19℃,年均降雨量约1031 mm(图 2)。

图1 实验池塘位置示意图Fig. 1 Location of the experimental ponds

图2 实验期间本研究区域气温和降雨量Fig. 2 Air temperature and precipitation during the experiment

1.2 实验系统构建

本实验系统由1个面积约3000 m2藕塘改造而成, 即先清淤, 然后分别筑堤分割成4个大小相等的小池塘, 最后从保安湖引入沉积物和湖水以模拟自然湖泊。建成后的池塘水深约1.5 m, 单个池塘水域面积约500 m2。

1.3 实验处理

本实验设置4种处理: 加氮加磷(+N+P)、只加磷(-N+P)、只加氮(+N-P)和氮、磷都不加(-N-P)(对照)。本实验在2010年12月至2012年6月开展。实验系统于2010年11月22日全面建成, 12月22日进行第一次调查, 以反映实验系统的初始状态(表 1和表 2)。实验中所添加的氮肥和磷肥分别为NH4Cl和Na2HPO4·12H2O。施肥一般在测定水体环境参数后第二天上午10:00—12:00进行。施肥时先将肥料溶解于装有湖水的聚乙烯水桶中, 然后均匀泼洒于水面。

表1 各实验池塘沉积物初始环境参数Tab. 1 Initial conditions of the sediments of the experimental ponds

表2 实验期间各实验池塘水体初始环境参数Tab. 2 Initial conditions of the waterbodies of the experimental ponds

在实验期间, 各实验系统按照目标浓度施肥(表 3)。总氮和总磷的目标浓度(分别为2.0和0.2 mg/L)的设定均参考中国地表水劣V类水质标准[14]。各处理的施肥量是根据各池塘实测浓度与目标浓度的差值计算得来。计算公式:

表3 各实验池塘处理方式及施肥量Tab. 3 Treatments and the amount of fertilizers added to the experimental ponds

式中,F为应施加的氮肥或磷肥量, g;T为目标浓度,mg/L;M为实测浓度, mg/L;V为实验池塘体积, m3。

2010年12月至2011年6月(第一阶段), 各池塘皆按计算量的一半进行施肥, 以模拟水体营养水平逐步上升的过程。-N+P处理在第一阶段也添加了一定量氮肥, 以模拟氮输入逐步减少的过程。2011年7月至2012年6月(第二阶段), 各池塘均按计算量进行施肥, 以维持所设置的目标浓度。在实验期间,每月施肥1—2次。

1.4 样品采集与分析

水的物理、化学及生物指标每月监测一次。物理指标的测定和水样的采集一般在上午08:00—12:00进行。水温、pH和电导率等使用仪器PRO Plus(Yellow Spring Instruments, 美国)在水下20 cm处测定, 水深和透明度分别使用测深锤和透明度盘(黑白板)测量。水样使用长1.5 m、直径10 cm的全水层采水器于池塘中间和四周选择5个采集点并混合。取1 L上述混合水样装于聚乙烯瓶中用于测定水体化学指标。化学指标的测定参照《水和废水监测分析方法》(第四版)[15]测定。浮游藻类鉴定参照《中国淡水藻类——系统、分类及生态》[16]。浮游藻类功能群的划分基于Padisák等[21]于2009年提出的39个功能群。

数据处理使用软件Excel 2010。各处理间总氮、总磷和浮游藻类叶绿素a的差异性检验使用非参数检验Friedman test。当结果显示各处理差异显著时(P<0.05), 使用Wilcoxon-Nemenyi-McDonald-Thompson post-hoc tests进行多重比较。

2 结果

2.1 水体理化性质

在实验期间, 各处理基本理化性质如表 4。就总氮而言, 各处理差异显著(n=19,P<0.001)。其中-N+P处理、+N+P处理和+N-P处理间的总氮差别不明显(n=19,P=0.001—0.96), 三者均显著高于-N-P处理(n=19,P<0.001; 表 4)。就总磷而言, 各处理差别同样显著(n=19,P<0.001)。2个加磷处理(-N+P和+N+P)的总磷均高于2个未加磷处理的(+N-P和-N-P;n=19,P=0.001—0.78)。浮游藻类叶绿素a与总磷类似(表 4), 2个加磷处理(-N+P和+N+P)高于2个未加磷处理(+N-P和-N-P;n=19,P=0.001—0.36)。

表4 实验期间各处理方式基本理化参数Tab. 4 Physical-chemical characteristics of the experimental ponds during the experiment

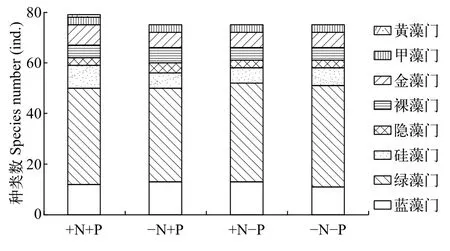

2.2 种类组成

在实验期间, 各处理中浮游藻类种类数相差不多, 其中+N+P处理共鉴定浮游藻类8门55属79种,-N+P处理7门49属75种, +N-P处理7门47属75种,-N-P处理7门49属75种(图 3)。各处理中均是绿藻门种类最多, 其次是蓝藻门。+N+P处理中蓝藻和绿藻分别为12种和38种, -N+P处理中为13种和37种, +N-P处理中为13种和39种, -N-P处理中为11种和40种(图 3)。

图3 实验期间各处理中各门浮游藻类种类数Fig. 3 Species number of various phytoplankton phytum in different treatments during the experiment

2.3 各类群密度优势度

在实验初期(2010.12.30—2011.02), 各处理藻类功能群组成相似, 均是贫营养型藻类最多, 其次是富营养型的藻类(表 5)。各处理贫营养型藻类(35.9%—86.7%)均为功能群E、F和X3。+N+P处理的富营养型藻类(34.6%)为功能群D、J、M、P、Y和X2, -N+P处理(12.7%)中为H1、J、M、Y和X2, +N-P处理(56.3%)中为功能群D、Y和X2,-N-P处理(13.3%)中为功能群H1、J、M、Y和X2。在实验中、后期(2011.03—2012.06), +N+P处理中富营养型藻类最多(55.0%), 为功能群D、G、H1、J、M、Y和X2; 其次是适宜浑浊水体的藻类(36.0%), 为功能群MP和S1(表 5)。-N+P处理中同样是富营养型的藻类最多(63.2%), 为功能群H1、J、M和X2; 其次是适宜浑浊水体的藻类(33.9%),为功能群MP和S1(表 4)。+N-P处理中适宜浑浊水体的藻类最多(40.4%), 为功能群S1; 其次是富营养型藻类(39.2%), 为功能群D、H1、J、M、P、Y和X2; 此外贫营养型藻类也较多(13.4%), 为功能群NA、E、F和X3(表 5)。-N-P处理中富营养型藻类最多(56.6%), 为功能群D、H1、J、M、Y和X2; 其次是适宜浑浊水体的藻类(32.9%), 为功能群MP和S1; 此外贫营养型藻类也较多(7.6%), 属功能群A、E、F和X3(表 5)。

2.4 各类群生物量优势度

在实验初期, 各处理藻类组成相似, 均是富营养型和贫营养型藻类较多(表 6)。在+N+P处理中,富营养型藻类占41.1%, 为功能群D、J、M、P、Y和X2; 贫营养型藻类占58.1%, 为功能群E、F和X3(表 6)。-N+P处理中富营养型藻类占36.3%, 为功能群H1、J、M、Y和X2; 贫营养型藻类占60.7%, 为功能群E、F和X3(表 6)。+N-P处理的富营养型藻类占73.0%, 为功能群D、Y和X2; 贫营养型藻类占15.5%, 为功能群E、F和X3; 此外, 适宜浑浊水体的藻类也较多, 占11.5%, 为功能群MP(表 6)。-N-P处理的富营养型藻类占7.7%, 为功能群H1、J、M、Y和X2; 贫营养型藻类占91.5%, 为功能群E、F和X3。到实验中、后期, -N-P处理的中营养型藻类最多, 占50.6%, 为功能群Lo和W2; 其次是适宜有机质丰富的水体的藻类, 占25.1%, 为功能群W1; 富营养型藻类也较多, 占17.2%, 为功能群D、G、H1、J、M、Y和X2(表 6)。-N+P处理的中营养型藻类占61.2%, 为功能群Lo和W2; 富营养型藻类占30.4%, 为功能群H1、J、M和X2(表 5)。在+N-P处理中无明显优势类群, 富营养型藻类占22.0%, 为功能群D、H1、J、M、P、Y和X2; 中营养型藻类占19.7%, 为功能群Lo和W2; 贫营养型藻类占10.6%, 为功能群NA、E、F和X3; 适宜有机质丰富的水体的藻类占34.4%, 为功能群W1; 适宜浑浊水体的藻类占13.3%, 为功能群S1(表 6)。在-N-P处理中贫营养型藻类占绝对优势(91.5%), 属功能群A、E、F和X3。

表5 实验期间各处理中适宜不同生境的藻类密度占比Tab. 5 Percentage of phytoplankton adapting to different habitats based on density in different treatments during the experiment

3 讨论

3.1 控制外源氮负荷对富营养型藻类总量影响

在实验初期(2010.12—2011.02), 由于实验系统刚刚建立, 考虑到生态系统的不稳定性, 本文主要分析中、后期(2011.03—2012.06)的实验结果。从藻类密度来看, 在实验中、后期, -N+P处理的中、富营养型藻类占比(64.2%)和+N+P处理(60.1%)相差不多, 这二者略高于-N-P处理(58.5%; 表 5)。-N+P处理的贫营养型藻类占比(1.5%)和+N+P处理(3.2%)相差不多, 这二者均低于-N-P处理(7.6%)。就藻类生物量来看, 在实验中、后期, -N+P处理的中、富营养型藻类占比(91.5%)明显高于-N-P处理(7.9%), 甚至略高于+N+P处理(67.8%; 表 6)。-N+P处理的贫营养型藻类占比(1.7%)和+N+P处理(2.3%)相差不多, 这二者均显著低于-N-P处理(91.5%)。

表6 实验期间各处理中适宜不同生境的藻类生物量占比Tab. 6 Percentage of phytoplankton adapting to different habitats based on biomass in different ponds during the experiment

只控氮之所以不能控制水体富营养藻类的量是因为氮的相对缺乏(5<氮磷比<25)能够诱导大量固氮蓝藻生长, 这些固氮蓝藻能够通过生物固氮作用为水体补充氮源, 从而使得水体营养仍然维持在较高水平[13]。在-N+P处理中出现了大量固氮蓝藻,在实验中、后期, -N+P处理中固氮蓝藻密度占藻类总量的34.0%, 这一比例在+N+P中为20.4%。就绝对数量而言, -N+P处理的固氮蓝藻和异形胞数量分别是+N+P处理的5.0和4.5倍。在本实验系统中水体固氮酶活性与固氮蓝藻异形胞的密度呈显著正相关, 因此, 在本研究中异形胞的数量可在一定程度上表征水体固氮酶活性(未发表数据)。此外, 在相对缺氮状态下, 生态系统还可能通过降低反硝化等作用提高生态系统的净生物固氮量, 这一点已在我们同步开展的中宇宙实验中得到验证[22]。另外, 在实验开始后, -N+P处理的总氮逐步上升,第4个月(2011年3月)即与+N+P处理的总氮相当, 随后甚至超过后者[13]。以上分析表明, 在本实验系统-N+P处理中, 生态系统能够通过增加生物固氮量或降低反硝化量等过程弥补水体氮的不足。

上述结果与加拿大实验湖区的研究结果类似。Lake 227在实验期间磷肥添加量保持不变, 所添加肥料的氮磷比由约12(1969—1974)降至约5(1975—1989)和0(1990—2009)[8,17]。在实验前(1968年), 浮游藻类优势类群为隐藻(Cryptomonasspp.)、平板藻(Tebellariaspp.)、金杯藻(Kephyrionspp.)和小环藻(Cyclotellaspp.)等[18]。隐藻属功能群Y, 多出现在富营养湖泊[13]; 平板藻属功能群N, 常见于中营养水体变温层[20]; 金杯藻属功能群X2, 常见于中营养型湖泊[21]; 小环藻属功能群A, 常见于营养水平较低的清洁水体[21]。自1969年开始添加氮肥和磷肥后, 除这些藻类外, 还出现了大量中、富营养型藻类, 如颤藻(Oscillatoriaspp., 功能群Tc[23,24])和螺旋藻(Spirulinaspp., 功能群S2[25])等。此后虽然该湖2次削减氮的输入量, 但水体中仍有大量富营养型藻类。1990年完全停止氮肥添加, 但水体中富营养型的束丝藻(Aphanizomenonspp., 功能群H1)一直是占比最大的类群(>50%); 其次是泽丝藻(Limnothrixspp.)。泽丝藻为功能群S1, 常见于浑浊水体, 对弱光的耐受性较强[26]。类似案例还有很多,如加拿大的Far Lake。该湖在实验前浮游藻类主要优势类群是适宜清洁水体的藻类, 如锥囊藻(Dinobryonspp., 功能群E)。1979—1981年间仅添加磷肥, 在此期间, 中-富营养型的多甲藻(Peridiniumspp.)、隐藻(Cryptomonasspp.)等的数量大量增长[10, 21]。

3.2 控制外源磷负荷对浮游藻类群落演替的影响

从藻类密度来看, 在实验中、后期, +N-P处理的中、富营养型藻类占比(45.6%)低于+N+P处理(60.1%), 甚至低于-N-P处理(58.5%), 且该处理的贫营养型藻类占比(13.4%)高于+N+P(3.2%)和-N-P处理(7.6%; 表 5)。从藻类生物量来看, 在实验中、后期, +N-P处理的中、富营养型藻类占比(41.7%)虽然高于-N-P处理, 但低于+N+P(67.8%)和-N+P处理(91.6%; 表 6)。以上结果表明, 在本实验系统中减少磷的输入能够推动湖泊藻类群落从富营养型向贫营养型演替。

加拿大实验湖区也有类似结果。Lake 226是一个“8”字形湖泊, 实验前, 该湖浮游藻类主要以贫营养型的金藻为主, 如锥囊藻(Dinobryonspp., 功能群E)[11]。在该湖的西南区仅添加氮肥, 藻类组成未发生明显改变。在该湖的东北区同时添加氮肥和磷肥, 除原来的金藻外, 湖泊中还出了许多富营养型藻类, 如长胞藻(Dolichosperumspp., 功能群H1)和颤藻(Oscillatoriaspp., 功能群Tc)。

除全湖实验外, 许多湖泊治理实践也表明, 减少磷的输入能够推动湖泊藻类群落从富营养型向贫营养型演替。如Lake Washington, 在实施以控磷为主的截污工程后, 富营养型藻类的优势被明显削弱: 治理工程前期(1962—1968年), 蓝藻占藻类总量的90%以上, 其中最主要的类群是富营养型的颤藻(Oscillatoriaspp., 功能群Tc), 而到工程治理后期(1976—1978年), 蓝藻占比下降到20%以下, 颤藻自1976年便已消失[27,28]。中国杭州西湖自1985年开始以削减外源和引水为主的综合治理, 到2013年,湖水总磷均值下降了58.2%—78.3%, 总氮只下降了7.7%—16.7%[29]。在治理工程开展过程中, 富营养型藻类占比有所下降, 而贫营养型藻类占比有所增加。如2002年时, 西湖中蓝藻占绝对优势, 主要是颤藻(Oscillatoriaspp., Tc)、平裂藻(Merismopediaspp., 功能群Lo)和尖头藻(Raphidiopsisspp., 功能群H1)等中、富营养型藻类。到2006年时虽然优势类群仍是蓝藻, 但是中营养型的小环藻(Cyclotellaspp., 功能群B)和冠盘藻(Stephanodiscusspp., 功能群B)分布的区域增大, 而且各湖区还出现了一些新的优势类群, 如曲壳藻(Achnanthesspp., 功能群MP)[30]。类似的案例国内外还有很多[31—33]。

4 结论

本次全生态系统实验表明: (1)在亚热带地区,减氮不能控制浮游藻类群落的中、富营养型藻类的量, 因为氮的相对缺乏能够诱导固氮蓝藻大量生长, 这些藻类可以通过生物固氮作用为水体提供氮源, 使水体营养维持在较高水平; (2)只控磷能够推动藻类群落从中-富营养型向贫营养型演替。本研究结论可为亚热带地区水体氮管理策略的制定提供一定的理论依据。但由于本研究为营养添加实验, 因此关于富营养水体治理中外源营养控制措施的效果仍需要更多研究加以证实。