溪山雅集 风流清远

李艾华 张以

在衣食住行条件越来越好的今天,人们对家具的需求也在发生重大改变,一是风格样式的选择范围更大,二是脱离纯实用性而更加注重功能与场景融合。同时,随着传统文化的进一步复兴,人们对中式家具的追求胜于以往,尤其是通过营造中国古代文人的生活场景复原其生活方式,进而感受中国历代文人气质。

中国古代文人是中国历史上一类特殊的群体,他们以文字为媒吟诗作赋,又多擅长琴棋书画,也格外讲究氛围,对家具和文房器物有较高的要求,因而我们通常能从历代家具的设计和变化中感受文人的内心世界与真情实感。

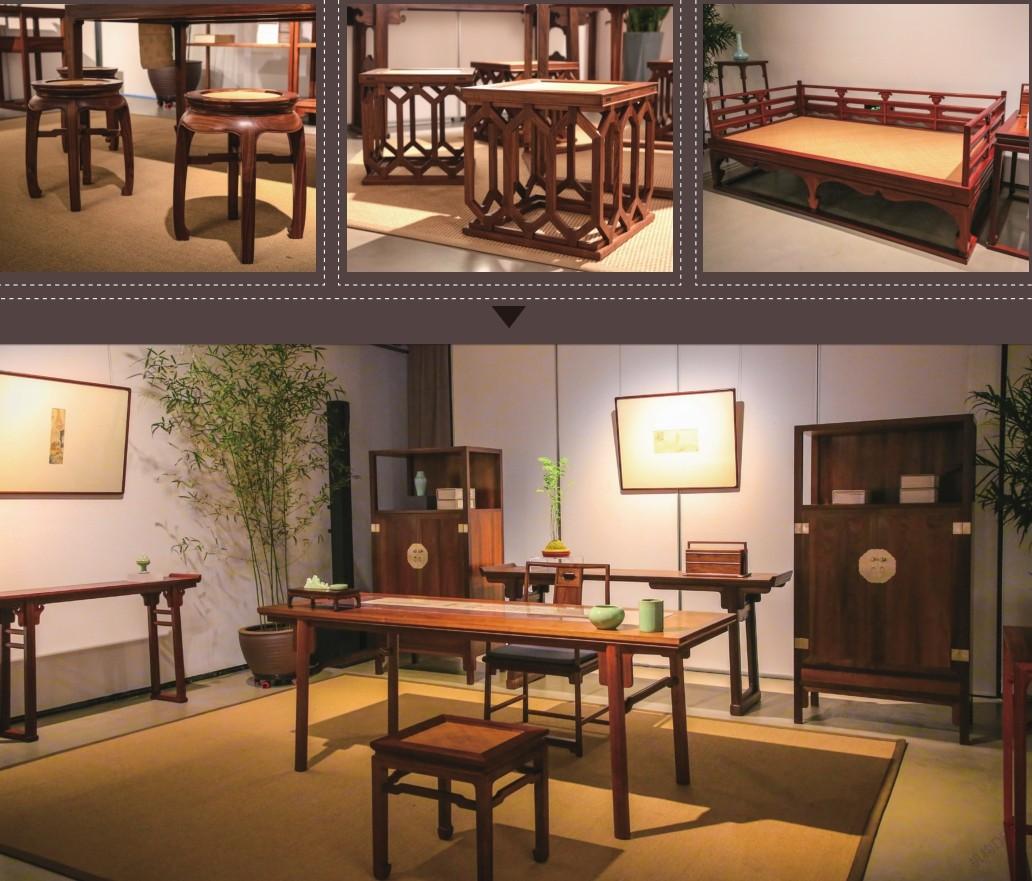

从今年9月12日起,“素秋·溪山”文人生活全景展在济南荣宝京行艺术馆举办,此次展览集合了唐、宋、明式家具的代表作品,分区域构建出古典文人空间,让生活于当代的人,能够在空间转换中沉浸式地进入中国古代文人的生活场景之内。尤其值得一提的是,此次展览还展示了包括传统木工工具、榫卯木作结构等中国传统家具制作的有形遗产,介绍了整个家具发展演变的历史——这一中国古典家具的无形遗产,使展览提升到新的人文高度。

中式家具作为展现中国传统文化的场景载体,其发展史也是人类文明演变进化的见证,从商周时期开始到明清两朝,中式家具从简单的俎发展到今天的案、几、桌、橱等,我们看到的不止是家具,更是中国传统文化的进步。

(一)商、周、春秋时期

中国家具起源是由祭祀的礼器发展而来,因此它除实用性之外,还被赋予了精神性。这些精神性的符号,在数千年的家具发展史中逐步沉淀,有些穿越了时空,仍然出现在今天的生活中。

商、周两代的铜禁、铜俎,是中国早期家具的雏形。俎的形象代表着后代的几、案、杌、桌的类型。禁的形象代表着后代的箱、橱、柜的类型。从商代的甲骨文中,我们可以看到那时床、几的形象,进入周代,家具又出现了曲几、屏风、衣架。

(二)春秋战国时期

战国时代的出土文物里已经有极为珍贵的家具。在信阳、长沙战国墓出土的床、几、案等实物中,不仅反映了这一时代的木质家具制作水平,而且可以看到工匠们已能比较熟练地在家具表面进行髹漆和彩绘的技术,有的家具上还出现精美的浮雕。

家具的卯榫在这一时期也有较大发展。从出土的木床、幾案实物和同期出土的木质棺椁的构造上,可以知道此时已有格肩榫、燕尾榫、透榫、勾挂榫等多种卯榫。

(三)秦汉时期

从汉代画像石、画像砖上所反映当时室内家具组合的使用情况和类型看,又有了长足的进展。屏风得到广泛的使用,这是因为它不仅可以屏避风寒,同时也成为起居、会客的肃静背景,起到分割室内空间的作用。

秦汉时期实行厚葬之风,亦有漆木家具出土。除此之外,汉代画像砖、帛画中亦描绘了席、榻、案几、屏风等多种家具。

(四)魏晋、南北朝时期

随着丝绸之路的发展,椅具传入中原,并从僧侣、贵族,逐渐传入普通大众。这一时期由于佛教的影响和民族的融合,建筑和家具都发生了显著变化。

甘肃敦煌最早的窟壁上,描绘了西魏年间壁画上的扶手椅和年代稍晚的高凳,说明当时已有高型家具,虽然那时仍是席地而坐的生活方式,但高型家具已有萌芽。床和榻的高度增加,床上有帐架和仰尘,这时有可折叠移动的屏风,也出现了方凳、圆凳等新型家具的雏形。

(五)唐代时期

唐代建筑技术空前发展也带来家具的变化,垂足而坐的休憩方式逐渐成为普通现象。但席地而坐的生活方式仍然比较广泛地保存着,因而出现了高低型家具并存的局面。在床榻上,常使用壸门装饰,髹漆家具上已使用螺钿镶嵌技术。

从唐代画作中亦能看到家具的发展已经变得种类繁多,如短几,长、短案,方、圆案,高、低桌,方、圆凳,靠背椅,扶手椅,籐墩,床,榻,巾架,衣架,箱,柜,橱等。

中国家具发展到唐末五代,对高型家具的品种类型已基本具备,为两宋时代高型家具的普及打下了基础。

(六)宋代时期

从多幅宋画和出土实物上可以看出,当时垂足坐的生活方式代替了席地坐的生活方式,高型家具全面普及,彼时室内布置是均衡与对称两种格局并存。

这时期家具上使用各类线脚,也使用了束腰做法。有些板面周边使用类似枭混形的凹凸断面,有些构件使用了多边形和凹角的断面。有些桌和凳在束腰之下,牙板向外膨出,腿部向内曲弯并做成里勾或外翻的马蹄形,是这一时期新出现的做法。家具造型更加秀气轻巧,从结构上可以窥见家具和建筑上的梁、枋、柱以及替木的相似情况,说明中国家具与建筑风格发展的一致性。

从宋画中认识宋代家具,带来的一个特点是,宋画中表现的家具,与这些画作一样,代表了宋代文人士大夫阶层的审美,它们高拔离尘的气息,也让后人仰慕不已。在宋代,为今人所熟悉的各种家具类型,已基本完备。

(七)明代时期

到了明代,则不仅在绘画、木刻版画中能看到家具,更为幸运的是,由于这个时期开始流行用硬木制作家具,相较于宋代及其之前更主流的是软木大漆家具,因此从明代开始有大量家具实物留存下来。

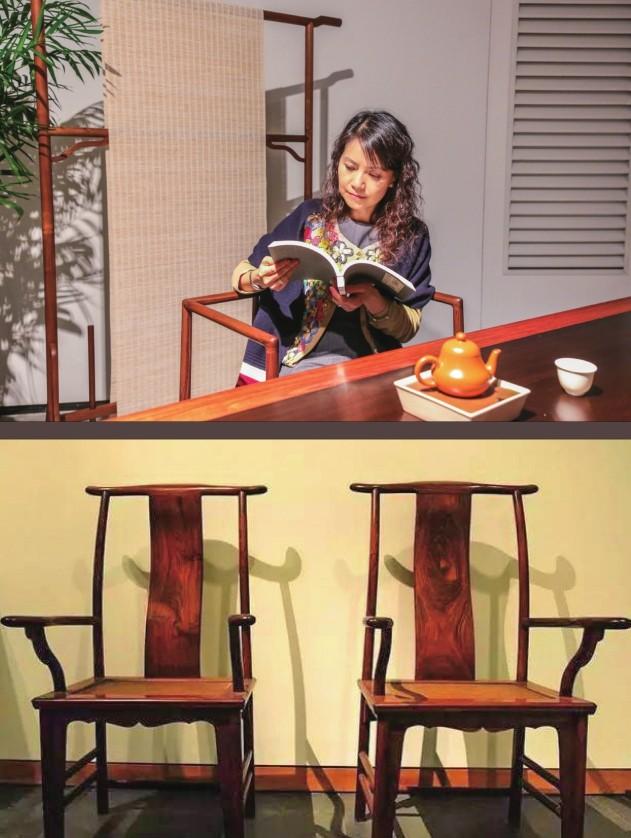

明代家具继承了宋代家具的高洁气息,但似乎更为中庸,同时兼顾艺术性和实用性,更贴近现代人的使用习惯。

由于明代的海运发达,东南亚的黄花梨、紫檀、鸡翅木等木材输入中国。这些优质材质质地坚硬,纹理美丽,色泽柔润,再结合中国工匠的精湛技艺,创造出举世公认的明式家具的工艺艺术和浓厚的中国气派。

明式家具特点主要表现在以下几个方面:(一)造型大方,比例适度,轮廓简练舒展。(二)结构科学,榫卯精密、坚固牢实。(三)精于选材配料、重视木材本身自然的纹理和色泽。(四)雕刻、线脚处理得当,起着点睛的作用。(五)金属配件式样玲珑,色泽柔和,起到辅助装饰的作用。

明代是举世公认的中国家具发展高峰时期,其工艺和风格给西方的设计师带来灵感,设计出经典的当代家具作品。

(八)清代时期

清代早期家具基本上继承了明代风格,变化不大。到了乾隆年间,家具风格为之一变,尤其是宫廷用家具,多施雕刻,把许多工艺美术的手法和作品吸收作为家具的装饰手法和题材,五光十色,琳琅满目。到晚清时期这些家具多数流于繁琐、细碎,偏重观赏,不重适用。倒是民间家具虽受一些影响,但基本仍是传统手法生产,简朴大方、坚固、适用。

中国家具的发展史与中国书画艺术、工艺制作、生活方式以及精神文化紧密结合在一起。在漫长的中国家具发展系统中,能反映出最典型的中国人文精神的家具,则是简明的造型,脱俗的气息,超凡的神韵,每件单独的家具,都构成了一个完整的、造型优美的艺术品。它们不仅影响着当代中式家具的审美标准,更是启发了西方家具设计师的灵感创造。

《中国花梨家具图考》出版于1944年,是世界最早的一本中国明式家具学术著作,作者为德国建筑师斯塔夫·艾克。《中国家用家具》出版于1948年,作者乔治·凯茨于1946年在纽约布鲁克林博物馆举办明式家具展览,是美国首个此类展览。他认为:“中国家具所表现的高级形式代表着文明人类的本性。当初制作和使用这些家具的人,他们的追求、他们对尺度的把握和品位标准,比一般大众所认为的更接近于今天的时代。“

建筑师杨耀是中国第一位研究明式家具的学者,他于1984年出版《明式家具研究》。著名文物专家、学者王世襄,于1985年出版《明式家具珍赏》,1989年出版《明式家具研究》,创建了明式家具研究体系,系统客观地展示了明式家具的成就,并从人文、历史、艺术、工艺、结构、鉴赏等角度完成了对明式家具的基础研究。

此外,德国柏林东亚艺术博物馆、英国维多利亚和阿尔伯特博物馆、美国明尼阿波利斯博物馆、美國纽约大都会博物馆、法国巴黎吉美博物馆、丹麦艺术及设计博物馆、新加坡亚洲文明博物馆、美国纳尔逊艺术博物馆、美国费城博物馆、美国波士顿工艺美术博览馆、美国克利夫兰艺术博物馆等均有收藏明式家具。

此次“溪山清远”古典家具品牌,通过汲取中国传统文化艺术,用传统工艺打造家具和器物,去复现中国古代文人独有的生活场景和古典空间,在繁杂琐碎的现代生活中,营造宁静的生活景观。感受上下几百年、纵横几万里的中国传统文化艺术,在斗室中得以实现。

Based on the improving conditions of food, clothing, shelter, and utilities, consumer demand for furniture is now changing significantly. This is reflected in two areas: a broader range of style choices and greater attention on the perfect blend of function and scene without a specific focus on pragmatic element. At the same time, the revival of traditional culture gives rise to emerging market demand for Chinesestyle furnitures. Duplicating real-life situations of ancient Chinese literati is more popular than ever, so that people would get a hint of cultural temperament of past ages behind the scenes.

“Su Qiu - Xi Shan”, a realistic exhibition of recurring the delicate taste of literati, is being held at Jinan Rongbao Jinghang Art Gallery from 12 September 2021. It encompasses representative works of Tang, Song and Ming-style furniture set up in different zones, through which the audiences are steeped in the sensuous beauty of classical literary charm as well as a more life-like viewing experience. The exhibition, in particular, shows tangible cultural heritage of traditional furniture making in terms of traditional woodworking tools and mortise and tenon frame joints. The display of the entire history of furniture development and evolution - a brilliant intangible legacy of classical Chinese furniture - makes the exhibition elevate to new height of humanism.