颠覆性技术项目中同行评议机制改进思路与国际实践

李曼迪,赵筱媛,刘晓娟

(1.中国科学技术信息研究所,北京 100038;2.北京师范大学,北京 100875)

0 引言

当前,世界秩序和战略格局正处于大变革大调整的关键时期,大国竞争的背后是科技实力的较量,而科技创新能力则是抢占科技制高点的有力武器。颠覆性技术作为一种具有巨大市场变革力的技术,该概念自提出后即受到广泛关注,一些科技强国的政府部门或军方机构也在战略文件中体现了对颠覆性技术的重视,从国家层面赋予颠覆性技术更深层次的国防和科技战略内涵[1-5]。颠覆性技术作为能够实现科技水平 “弯道超车”甚至重塑未来格局的革命性力量,近年来也引起了中国关注。2016年,颠覆性技术被写入中国 《国家创新驱动发展战略纲要》和 《 “十三五”国家科技创新规划》。2017年,中共十九大报告强调,要加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新。近年来在全国两会中,颠覆性技术更是多次作为代表的提案内容被广泛讨论。

在新一轮的科技革命和产业变革中,通过有效的管理机制尽早识别和培育颠覆性技术项目,把握颠覆性技术形成过程中的关键节点,抓住由颠覆性技术带来的发展机遇至关重要。作为国内外科技评价采用的主要机制,同行评议被广泛应用于科研项目立项评审过程中,但其基于共识的决策模式[6]与极具不确定性和创新性的颠覆性技术项目存在不适应性。如何在颠覆性技术项目遴选中充分发挥同行评议机制的特点与优势,改进其局限与不足,实现对颠覆性技术项目的有效评价,从而较为精准地布局与培育国家颠覆性技术项目是值得研究的问题。

1 同行评议机制的发展与应用

1.1 同行评议机制发展现状

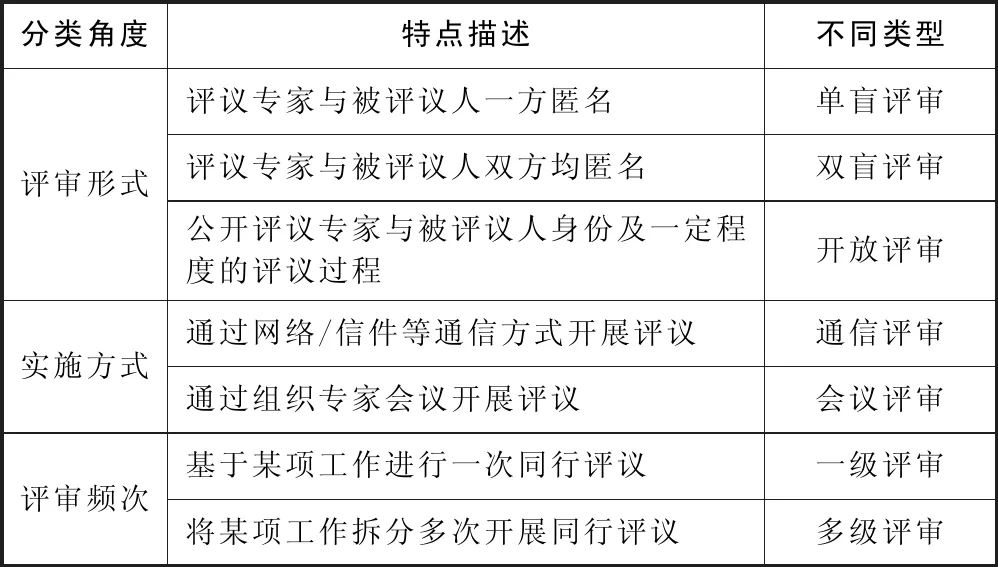

随着社会发展,科学研究由个人基于兴趣爱好所进行的活动朝着系统化、专业化、常态化的方向发展。为了对科研成果的科学性与创新性进行权威有效的判断,同行评议应运而生。同行评议已有300多年的发展历史,虽然广泛应用于科技评价活动,但其在概念界定与体系方法上并无统一定义[7-8]。从狭义上讲,同行评议特指一种由同行专家参与的定性评价方法[9],在开展评议时需明确评议目标、制定评议准则、细化评议标准,以确保通过此种方法所得到的评议结果的可靠性;从广义上看,同行评议更是一种科技评价机制,涉及评议组织机构、评议专家以及评议对象三方主体,同时在同行评议的组织与实施方式上具有多样性特点 (见表1)。从评审形式看:根据评议专家与被评议人的匿名情况,同行评议可分为单盲评审、双盲评审和开放评审;根据评审实施方式的差别,同行评议可分为通信评审、会议评审等。基于不同评审目的,评议组织机构也会采用不同的评审形式进行一级或多级评审。除了最基本的评议过程外,同行评议系统还包含专家遴选、反馈与申诉、监督与评估等组成部分[10]。

表1 同行评议机制组织实施的不同类型

1.2 同行评议机制应用场景

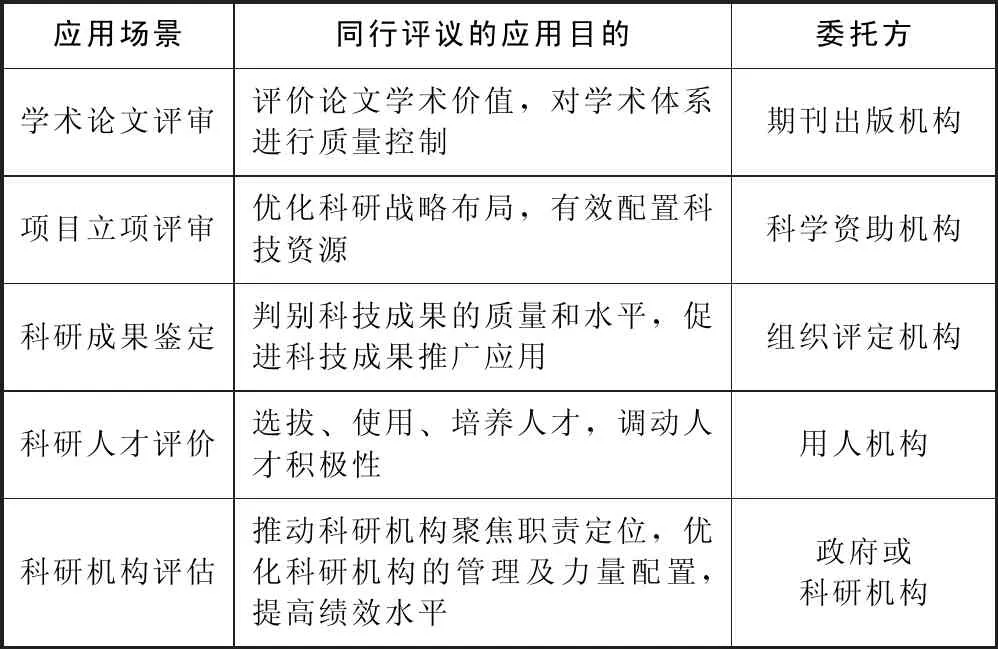

同行评议机制已被广泛应用于国内外科技评价活动中,如学术论文评审、科技项目立项评审、科研成果评定、科研人才评价、科研机构效率评估等 (见表2),对于知识演化和科学进步起到重要的推动作用。同行评议基于不同应用目的所发挥的作用有所不同,以学术论文评审与科技项目立项评审为例:在学术期刊出版中,同行评议主要应用于期刊论文的外审环节,期刊编辑将稿件发送给同行专家,由其判断稿件是否具有学术发表价值,因此同行评议通常被称为 “学术守门人”,作为学术自治体系的质量控制机制发挥作用[11];在科技项目立项评审过程中,同行评议活动由项目资助机构组织开展,作为此过程的核心机制,同行评议提供科研项目在科学性以及潜力价值上的决策支撑,从而实现对科技资源的优化配置[12]。不管应用于何种场景,同行评议的本质均未改变,即由同行专家所组成的学术共同体受委托方委托[13],对科研活动中的特定对象进行评价。

表2 同行评议机制应用的场景

2 同行评议机制应用于颠覆性技术项目

2.1 同行评议机制的问题与挑战

同行评议机制的问题研究由来已久,目前对同行评议结果最大的质疑集中在公正性与有效性两方面。

(1)公正性是指在同行评议过程中要保证评议对象能得到客观和无偏见的评审[9]。但在实际评议活动中,评议专家作为拥有个人意志的主体,并不能完全达到理想化的状态。从专家自身的主观角度来看,人际关系、利益冲突、个人偏见是影响评议公正性的三个主要因素[14],目前已通过建立各类补充机制如专家回避与轮换机制、反馈与申诉机制、监督机制等对此类影响公正性的主观因素进行控制。此外,由于专家学术水平、背景的差异,也会针对评议标准、评议内容产生不同的理解,进而影响同行评议的公正性[15-16],对此各方也从专家遴选的一致性、遴选方法以及专家库管理建设等方面进行相关研究[17-18]。

(2)有效性重点关注同行评议是否能对有价值的研究内容进行有效识别。同行评议作为基于学术共同体的一种评价机制,其依据评议标准对某一事物评价的前提便是同行专家采用大致相同的范式开展评议活动。对于打破现有研究范式的创新性研究而言[19],传统评议标准则与其存在冲突之处,同行专家往往难以形成共识,无法有效评价。此外,同行评议倾向于选择具有丰富研究成果或具有良好研究条件的评议人,不利于那些具有良好发展潜质但缺乏前期研究积累的研究机构或研究人员,造成马太效应[20-21]。多数国家也通过设立青年人才项目对年轻科学家进行重点资助,通过限制年龄及科研经历开辟青年赛道,以削减马太效应在科技资源优化配置中的影响。

进入21世纪以来,科学发展大环境不断变化更新,虽然同行评议机制具有悠久的历史和不可替代性,但在其开展过程中对创新思想把握有限,使其在对颠覆性技术的评价中存在不适应性。针对此类创新性极强且伴随着不确定性的颠覆性技术项目,如何有效利用同行评议结果但又不至于因同行评议的保守性而将颠覆性技术苗头扼杀于襁褓之中,进而实现对颠覆性技术项目的有效评审,也为同行评议的实施过程增添了难度。在当前基于同行开展项目遴选的工作体系下,如何合理地通过同行评议机制遴选颠覆性技术项目成为一个值得思考的问题。

2.2 颠覆性技术项目特点

颠覆性技术项目是一类极具创新性的研究项目,类似表征项目具有创新性的概念还有高风险探索性项目、非共识项目、变革性研究项目等。美国国家科学基金会 (National Science Foundation,NSF)在创新性研究项目的资助中具有丰富的实践经验[6]。早在1990年NSF就设立了小额探索性研究项目 (Small Grants for Exploratory Research,SGER)基金,用以资助具有创新性的初期研究探索,并于2003年加大了此资助机制的资助力度。通过对以往创新性研究资助情况的调研,2007年NSF更加明晰了资助创新性研究项目的定位,即资助尚处于早期阶段、具有潜力的变革性研究[22]。此外,NSF也致力于资助能够带来重大创新性变革的学科交叉研究,并于2017年起资助学科更深层次交叉的融合研究[23],以期解决重大科学及社会问题。

从项目外部表现特征来看,颠覆性技术项目与上述项目具有相似之处。在评审过程中,颠覆性技术项目往往由于想法的创新性强、实现难度大、超出了一般人的理解能力,造成专家评价争议大、分歧大并难以统一观点[24],体现出此类项目的非共识性特点。在项目实施过程中,由于研究结果具有较高的不确定性,可能完不成既定的研究目标,具有较大的失败概率,也可能取得巨大成功并伴随着较大的收益,体现出颠覆性技术项目的高风险特点。

基于颠覆性技术内涵,颠覆性技术项目与常规的创新性研究项目相比也具有其独特之处。颠覆性技术的产生路径一般可分为两种[5]:一种是基于现有技术的交叉融合,或是现存技术的组合而产生;另一种是在重大范式变革中形成的新兴替代性技术。颠覆性技术往往以应用需求为导向,发源于解决社会及生活问题,这也是当前各国识别或预测颠覆性技术的重点角度。同时,颠覆性技术能否颠覆成功最终还需市场环境检验,因此技术需具备明显的性能优势进而转化为强劲的竞争力,对现有技术造成巨大冲击并改变市场格局[25]。从此内部视角看,对颠覆性技术项目的评价仍是颠覆性技术的有效识别问题,即判断项目所研究的技术是否具备颠覆性。

3 颠覆性技术项目同行评议机制的改进思路

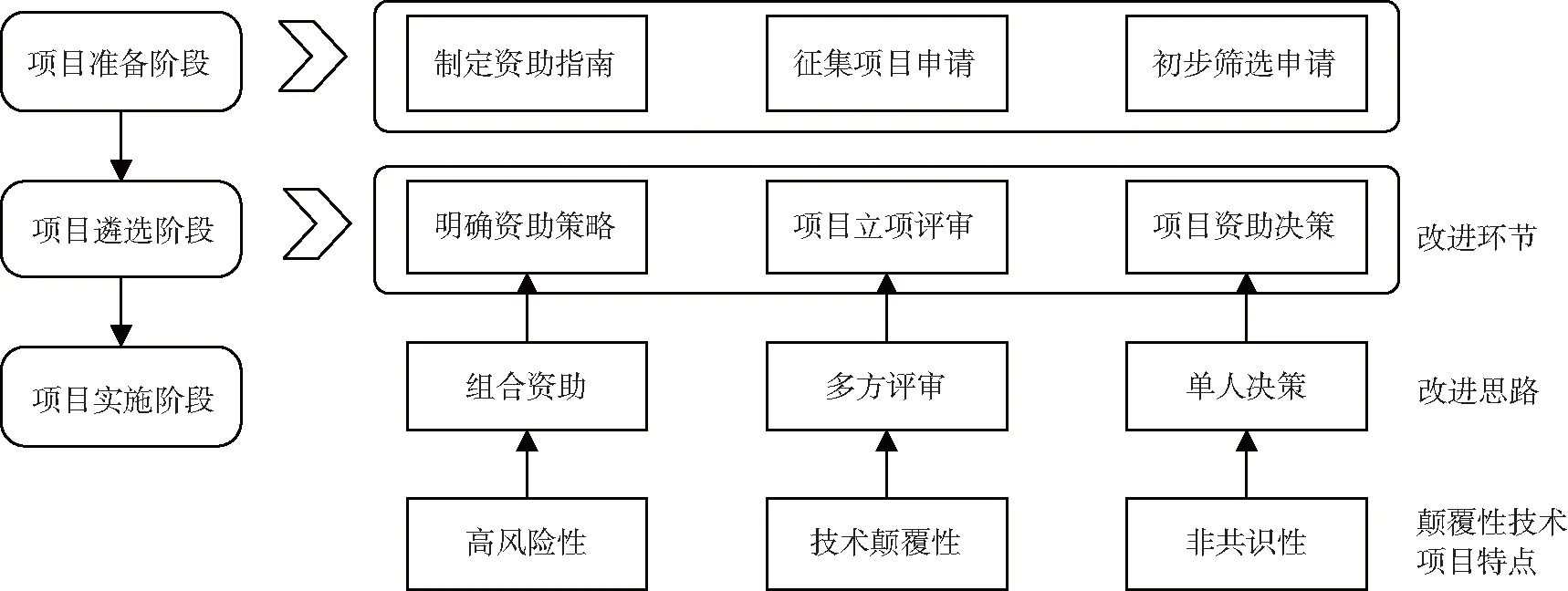

国家层面的颠覆性技术项目布局是一个由政府、专业机构、科研机构、专家学术共同体多方参与的科技资源配置过程,同行评议机制主要作用于颠覆性技术项目遴选的相关过程。科研项目遴选总体上可分为三个阶段:项目准备阶段、项目遴选阶段、项目实施阶段。准备阶段包括制定项目资助指南、征集项目申请、初步筛选项目申请等环节。遴选阶段主要基于同行评议机制开展,旨在筛选有研究价值与研究前景的项目申请,又可细分为确定资助策略、项目立项评审、项目资助决策等环节。实施阶段是各项目获得资助后开展相关研究。

基于颠覆性技术项目特点,本文提出针对颠覆性技术项目的同行评议机制改进思路框架 (见图1)。对于颠覆性技术项目的高风险性特点,本文提出从项目遴选阶段的资助策略确定环节改进,即通过为评议专家提供相应评议准则调整资助策略,合理平衡项目资助过程的总体风险。针对非共识性特点,从项目资助决策环节进行改进,即通过将专家意见作为辅助参考,挑选适当人员执行最终决策权,以避免难以形成统一意见的情况发生;针对项目研究内容中技术的识别与评价,则从完善项目评审过程的专家成员组成来改进,通过挑选具有相关研究经验的跨领域专家或具备战略眼光的产业专家,更为精准地识别潜在颠覆性技术。

图1 同行评议机制改进思路框架

4 同行评议机制改进的国际实践

针对颠覆性技术项目、变革性研究项目等创新性科研项目的特点,国际上一些科研资助机构在项目遴选过程中已经开展对传统同行评议机制的改进与调整。本文通过对部分国家和机构在创新型、颠覆性科研项目遴选所采用的同行评议机制进行调研,梳理了相关实践案例[26]。

4.1 通过制定资助策略改进同行评议

(1)改进策略的含义。组合资助是一种在具有不同风险、不确定性和潜在影响水平的项目之间平衡科技资源的科研资助策略,不同的项目资助策略会影响科研项目整体资金投入所带来的回报。通常低风险项目是短期的、保守的项目,且其建立在已有知识体系之上。能够取得重大突破的颠覆性技术项目则具有较高的投资风险,其成功性难以保证。传统科研项目遴选中的同行评议是一种质优评价,即评议专家基于科研项目研究内容本身的科学性与价值进行评价。组合资助将科研项目实施的风险性纳入评价体系中,一定程度上影响评议目标与评议准则,改进了同行评议机制。资助机构可以通过组合资助来支持一系列高、中、低风险项目,以平衡颠覆性技术项目的高风险性。

(2)应用实践——以美国罗伯特·伍德·约翰逊基金会项目资助[26]为例。美国罗伯特·伍德·约翰逊基金会 (Robert Wood Johnson Foundation,RWJF)成立于1972年,是一个专注于改善美国健康问题的慈善机构,其使命目标是增加弱势群体的医疗保健机会,遏制医疗保健费用的增加,改善患者的病症[27]。与实现国家目标的政府和追求商业利益的产业界资助机构不同,美国私人基金会致力于解决社会与人类进步的根源问题,一般拥有支持高风险特点的前沿研究和跨学科研究的资助经验[28]。

RWJF主要资助提供医疗健康服务的创新方法研究,以及医护人员的教育和培训活动。积极生活研究计划 (Active Living Research Program,ALR)[29]是RWJF独特的项目资助计划,其愿景是改善人口的身体健康水平,该资助计划的设计采用了组合资助的思路。在项目资助过程中,RWJF基金会绝大多数资金被优先分配给可预见性研究,这些研究通常有较低的风险和更可预测的成果;部分资金被分配给高风险项目,2007年高风险项目的资助金额约占支出的8%。RWJF会定期对其各方面资金分配的影响和风险进行评估,目的是通过评估后进行策略调整,使得不同项目组合资助的影响力最大化。

组合资助将科研项目资助活动视为 “风险投资”过程,资助机构则需整体把握科研成果产出与投资风险平衡,使科研资金能够最大程度发挥作用。组合资助策略比单一的重点资助策略更有可能产生重要的原创性研究成果,但对于一些无法验证中期成果甚至最终成果的高风险项目,资助方的决策也容易因此受到质疑。

4.2 通过完善评议专家构成改进同行评议

(1)改进策略的含义。传统项目立项评审环节的同行评议机制是基于学术共同体开展的,但同行评议的群体共识要求也促进了保守主义。对于颠覆性技术这类革命性创新,基于共识的评价标准容易在评价中出现盲区。多方评审旨在通过针对性地增加完善评议专家成员构成,从战略角度以及市场产业角度分析项目研究内容是否具有潜在应用价值及市场颠覆潜力,为项目资助决策提供科学价值之外新的视角,进而有效识别与部署颠覆性技术项目。

(2)应用实践——以加拿大护士基金会项目资助[30]为例。加拿大护士基金会 (Canadian Nurses Fo-undation,CNF)是专门致力于促进加拿大人民健康和病人护理的国家基金会,其运作方式是从财政上支持从事高等教育、研究、家庭保健和专业认证的加拿大护士,倡导护理知识的传播和利用。CNF运行50多年来,通过向所有教育层次有前途的护理学生和护士颁发奖学金、资助护士主导的研究,来提高病人护理的质量和功效,并改善健康服务。

CNF运营的护理合作伙伴关系 (NCP)部门在进行项目资助管理时,采用了双重评议程序:一方面由在生物伦理学、统计学和研究领域具有专业知识的科学家评议,另一方面由医疗保健管理方面的决策者评议。NCP执行委员会负责监督评议小组的资助决策,并确保专家评议结果符合跨学科研究资助的标准。执行委员会还包括三名或三名以上的评审员,其中至少有一名医疗决策者。评议专家成员构成的多样化使决策过程能够采用更广阔的视角,可以鼓励跨学科和以用户为中心的研究,从而扩大研究的科学交叉与社会相关性。但当小组成员间缺乏有效互动时,少数或不同意见则容易被忽视。

4.3 通过转移资助决策权改进同行评议

(1)改进策略的含义。单人决策是一种集中职责、简化流程的决策方式,将项目资助决策权交由项目管理方某一人,由此人决定是否进行项目资助。单人决策模型的关注焦点是创新,即在项目结果高度不确定以及专家意见难以达成一致的情况下,鼓励冒险选择高风险项目以获得更高的回报。

(2)应用实践——以美国国防高级研究计划局项目资助[31]为例。美国国防高级研究计划局 (Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)成立于1958年,作为最成功的颠覆性技术研究与培育机构,DARPA始终关注高风险、突破性的颠覆性技术项目,并在项目的组织与管理上形成了一套独特经验。其中,基于项目专员的项目遴选与决策机制是DARPA项目组织实施的核心。

DARPA通过雇用项目专员的方式管理和分配相关领域的研究经费,自下而上地发现项目并进行资助决策,同时由项目专员全权负责项目执行阶段的监督与管理工作。在项目专员的选择上,DARPA注重考量人员的专业素质与战略眼光,要求其不仅能够敏锐识别潜力项目且能够在项目执行过程中提供相关指导[32]。项目专员均以短期合约方式聘用,一般为4~6年,此种不会续签的短期服务一方面能够为团队不断注入新鲜血液,另一方面也通过高流动性来消除惰性与官僚主义,鼓励其承担风险并促进项目资助的创新[33]。在进行项目资助决策时,项目专员会向外部同行评议委员会进行咨询,但同行评议的结果仅作为项目专员决策时的参考,在最终的项目资助决策上拥有完全的自主权。

单人决策可以有效避免同行评议过程中因项目实现难度大、想法难以理解等问题而产生的非共识现象,节约了决策时间,提高了决策效率。但此种决策模式下项目专员被赋予极大的权力,挑选专业适合且具备责任心的项目专员便尤为重要,能够从一定程度上提升项目资助的命中几率。同时,在单人决策时,由于没有与他人的交互过程,决策的透明度会有一定损失,需要加强决策过程文件的记录与管理,并采取一定的监督措施。

5 结语

同行评议机制发展至今具有广泛的应用形式与应用场景,特别是在科研项目立项评审中具有不可替代的作用,是重要的科技评价机制。在科技飞速发展并不断融合的大趋势下,国家科技战略需求的调整更新为科技管理工作提出新的要求,如在遴选极具创新性与不确定性的颠覆性技术项目上,我国尚缺乏相关经验,同时也为同行评议机制带来新的挑战与机遇。本文通过分析总结颠覆性技术项目特点,结合项目资助环节提出同行评议机制改进思路,并进行了相关国际实践经验介绍,以期为同行评议机制充分发挥已有优势、弥补不足,有效识别、培育颠覆性技术项目提供参考借鉴。