盘点云南植物王国的家底*

周浙昆,陈琳琳

中国科学院西双版纳热带植物园 热带森林生态学重点实验室,云南 西双版纳 666303

大约在4亿年前,植物经过漫长的准备、反复的尝试,终于登上了陆地。植物的登陆,彻底改变了地球面貌,使之成为宜居星球。植物通过光合作用将太阳能转换为化学能,为生物提供了物质来源和能量来源;同时,光合作用产生的氧气,改变了大气层的成分,为动物的生存提供了基本条件。植物组成的森林为动物提供繁衍生息的场所,是人类粮食、纤维和药物等物质的来源。除此之外,以植物为主的绿水青山以及鲜艳漂亮的花朵还极大地满足了人们的精神需求。毫不夸张地说,没有植物就不会有今天的地球,植物无疑是生态系统中最重要的成分之一。

尽管植物在生态系统中的地位如此重要,但是植物受到的关注程度,远不及动物。说起濒危物种,人们首先想到的是老虎和大熊猫,而在植物界,濒危状况远超老虎和大熊猫的种类要多得多。这在很大程度上与公众对植物多样性的状况不了解有关。本文以云南为例,介绍植物多样性的基本状况、植物多样性与环境多样性的关系以及云南在植物多样性保护方面所取得的成绩,以期增加公众对植物多样性的了解。

1 云南的地理位置和气候特征

云南位于我国西南地区,范围介于北纬21°8′ 35″到北纬29°15′97″、东经97°31′41″到东经106°11′45″之间。云南东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧依西藏,西部与缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻。全省国土面积为394 000 km2,为全国国土面积的4.1%。

云南是一个多山的省份,山地占全省总面积的94%。全省地势的总趋势是北高、南低,西北最高,东南最低,由北向南呈阶梯状下降。全省海拔最高点位于西北部梅里雪山的卡瓦博格峰,为6 740 m,海拔最低点在东南部的南溪河口,为76 m,从西北向东南海拔递减了6 664 m。云南江河纵横,水系复杂,全省大小河流600多条,分属金沙江-长江,南盘江-珠江,元江-红河,澜沧江-湄公河,怒江-萨尔温江,独龙江、大盈江、瑞丽-伊洛瓦底江等六大水系。云南还是一个多湖的省份,面积1 km2以上的湖泊有37个,滇池、洱海、抚仙湖、程海、泸沽湖、杞麓湖、异龙湖、星云湖、阳宗海是著名的九大高原湖泊[1]。

云南属低纬高原山区,西北面有青藏高原阻挡寒流南下,南面又靠近辽阔的热带海洋,冬春季节盛行干暖的西风气流,夏秋时节又受湿润的海洋季风影响,加之地势南低北高,河谷成南北纵向深切,从而形成独特的冬干夏湿、冬暖夏凉、四季温和的低纬高原季风气候。云南气温、降水、日照地区差异显著,干、雨季明显,山区雨量充沛、气温较低,河谷少雨干旱、气温较高。根据热量条件的差异,全省有北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、暖温带、中温带、寒温带、寒带、高山冰雪带等类型。气候类型多样,垂直差异显著,可称得上为“气候王国”[1]。

2 云南植物多样性的基本情况

承担着摸清云南植物家底的《云南植物志》,历时半个世纪,于2010年全部完成。这部鸿篇巨制共21卷,2 452万字,记载433科3 008属16 201种高等植物。最近,中国科学院昆明植物研究所的孙航研究团队对云南植物的家底进行了一次更为全面和细致的梳理[2],主要数据如下:

(1) 物种多样性

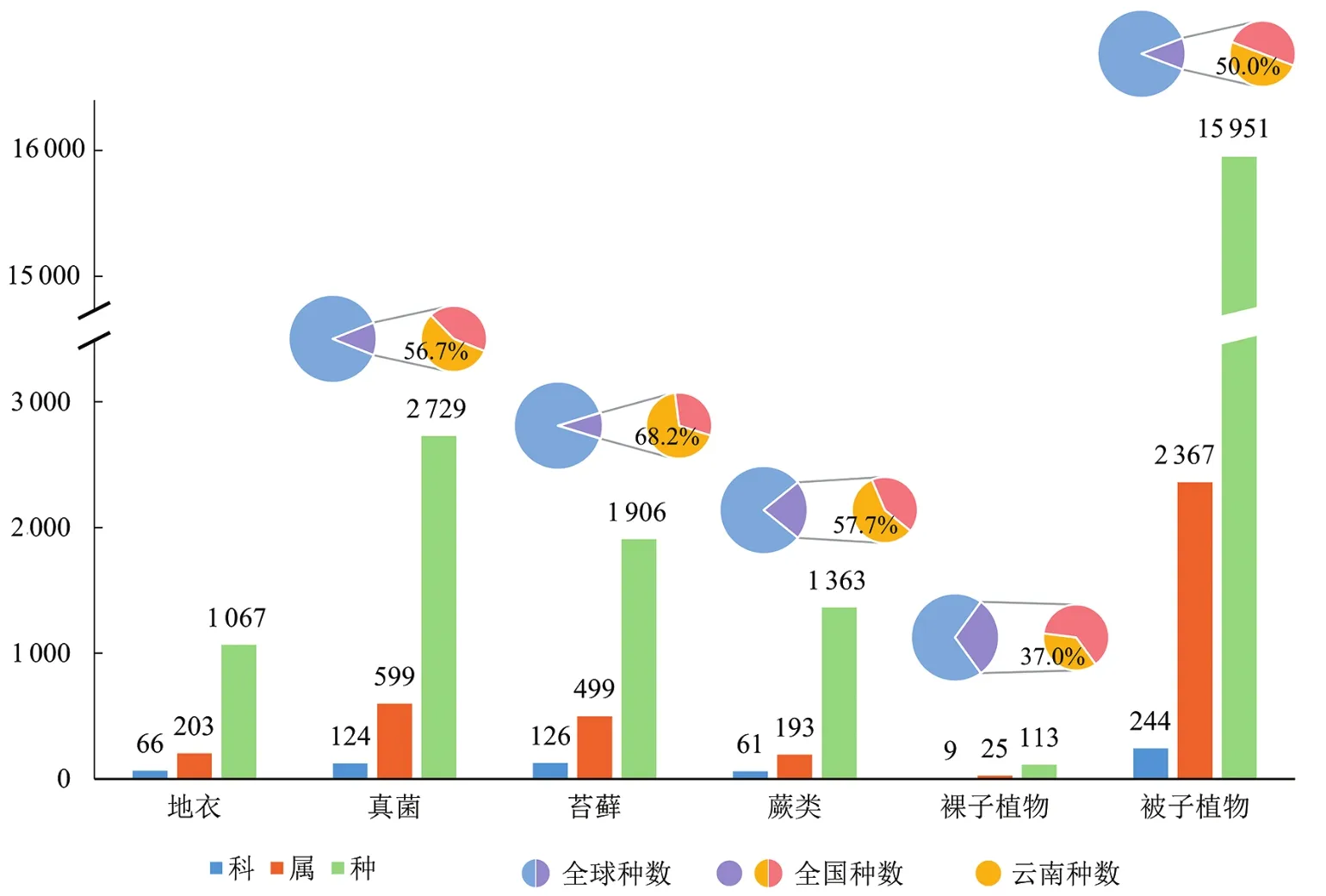

云南有地衣66科203属1 067种,苔藓126科499属1 906种,蕨类61科193属1 363种,裸子植物9科25属113种,被子植物244科2 367属15 951种,即云南植物的种数为19 333种[2](地衣不属于高等植物)。

按照最新的生物分类系统,真菌不属于植物门,而归属于真菌门。但是在传统上,真菌也被看作植物。云南的大型真菌有124科599属2 729种。所谓大型真菌是指肉眼可见、徒手可摘的真菌。云南大型真菌的种数为全国的56.7%,为全球的6.8%。更为神奇的是,云南的大型真菌中,约有900种可以食用,而全国可食用的大型真菌约1 000种,全世界可食用的大型真菌大约有2 500种[3]。也就是说全国可食用的大型真菌的90%在云南都有分布,世界可食用的大型真菌的36%在云南都有分布。每当雨季来临,昆明的农贸市场都有大量的野生食用菌上市,以野生菌为主打菜的各类餐馆比比皆是。野生菌不仅味道鲜美,而且富含维生素、钙、磷、钾、铁等微量元素,以及多种人体不能合成的氨基酸。

除了数量以外,云南的植物类群在全国的比例也是比较突出的。云南的苔藓植物种数为全国的68.2%,全球的6.5%;蕨类种数为全国的57.7%,全球的12.5%;裸子植物种数为全国的37%,全球的11.1%;被子植物种数为全国的50%,全球的5.8%。也就是说,各大类植物除裸子植物外,全国一半以上的种类在云南都有分布,而云南国土面积仅为全国的4.1%[2](图1)。

图1 云南省各植物类群的数量及比例(数据来自参考文献[2-3])

此外,我国许多植物类群集中分布于云南。比如全国71%的兰科植物(即995种)、57%的禾本科(936种)、豆科(776种)、蔷薇科(637种)、93%的锦葵科植物(193种)、64%的壳斗科植物(191种)、89%的天南星科植物(149种)和85%的姜科植物(164种)分布于云南。

云南从南到北,大致可以分为西南部-南部热带植物区、中部亚热带植物区和西北部高山峡谷温性-寒温性植物区。这三个地区以中部亚热带植物区面积最大,种类也最为丰富,西南部-南部热带植物区次之,西北部高山峡谷温性-寒温性植物区又次之。中部亚热带植物区有11 452种植物,分属于2 012属、250个科,西南部-南部热带植物区有7 199种,分属于1 778属、240个科,而西北部高山峡谷温性-寒温性植物区有4 655种,分属于1 024属、241科[2]。

即便云南有着全国最丰富的植物多样性,云南植物家底的调查也非常全面和深入,近年仍有新物种被发现。2013—2019年的7年间,在云南发现报道的高等植物新物种就有163种,平均每年发现新种23个。其中还有两个新属,分别是岸边藓属(Mawenzhangia)[4]和希陶木属(Tsaiodendron,图2)[5]。

图2 在云南新发现的新属——希陶木属植物希陶木(Tsaiodendron dioicum)

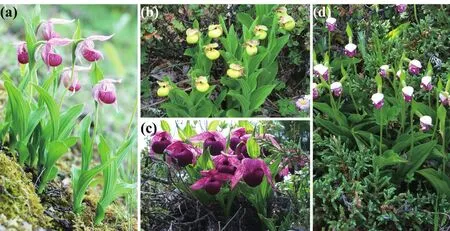

举两个小例子来说明一下云南丰富的植物多样性。杓兰属(Cypripedium)植物全球有40种,中国有23种,北美有10种。在滇西北一块面积不到50 m2的森林中,竟然能找到5种杓兰(图3)。在云南金平西隆山的一棵树上的附生植物,竟有170种之多(个人野外观察),而整个英国的种子植物不过2 000多种(https://www.inaturalist.org/)。云南西隆山一棵树的附生植物,竟相当于英国植物总数的8.5%。

图3 滇西北分布的4种杓兰属植物:(a)云南杓兰(Cypripedium yunnanense);(b)黄花杓兰(C. flavum);(c)西藏杓兰(C. tibeticum);(d)紫点杓兰(C. guttatum)

云南享有世界园艺之母的美誉,至少有4 000种有重要观赏价值的植物(图4)。根据李晓贤等人[6]调查,滇西北的野生花卉有83科324属2 206种,其中草本花卉1 463种,木本花卉743种,滇西北特有野生花卉751种。许多重要的花卉植物集中分布于云南,如全国54%的杜鹃属植物(349种)、59%的马先蒿属植物(196种)、43%的报春属植物(144种)、63%的秋海棠属植物(115种)分布于云南[2]。遗憾的是,这些野生花卉大多数还是“养在深闺人未识”,昆明花卉市场上出售的花卉大部分是国外的品种。

图4 云南丰富的野生花卉植物:(a)垫紫草(Chionocharis hookeri);(b)拟耧斗菜(Paraquilegia microphylla);(c)灰被杜鹃(Rhododendron tephropeplum);(d)紫花百合(Lilium souliei);(e)中甸角蒿(Incarvillea zhongdianensis);(f)开瓣豹子花(Nomocharis aperta);(g)苞叶大黄(Rheum alexandrae);(h)狼毒(Stellera chamaejasme);(i)西南鸢尾(Iris bulleyana);(j)灰岩皱叶报春(Primula forrestii);(k)云雾雀儿豆(Chesneya nubigena);(l)黄杯杜鹃(Rhododendron wardii)

除种类丰富外,特有性突出也是云南植物多样性的一个显著特征。云南有180个中国特有属[7]、20个云南特有属[2]。云南特有种有4 008种之多[8],而18.4%的中国特有种(仅在中国有分布的种类)即2 605个分布于云南。此外,还有1 703种植物的主要分布区域在云南及其邻近的印度支那半岛[2]。丰富的特有植物,也就意味着这一地区成为植物多样性保护的关键地区。对于云南特有植物而言,如果这些植物在云南消失,也就意味着这些植物在地球上消失。

(2) 植被多样性

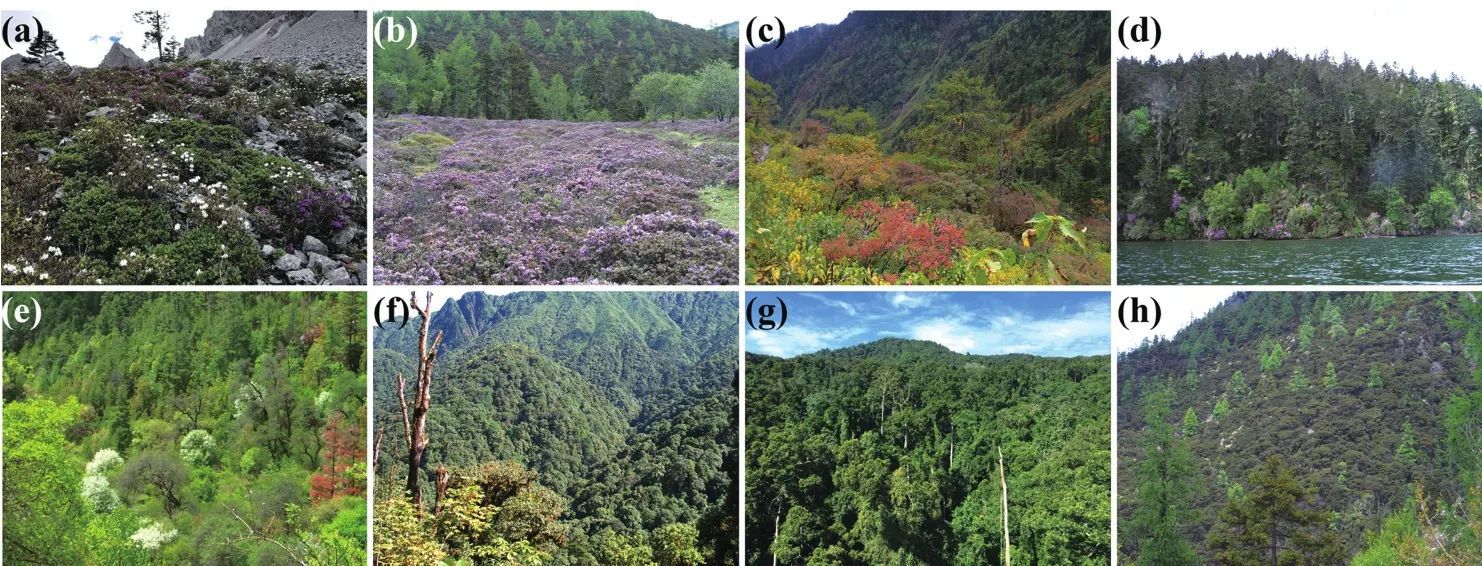

除物种多样性以外,云南还有丰富的植被多样性,形成丰富的生态系统多样性。云南从南到北,几乎分布了我国从海南岛到黑龙江的各种植被类型,即分布了我国除红树林外的所有植被类型。云南自然生态系统完整,从低海拔低山的热带干热河谷延伸至高海拔极高山的寒带、冰雪带,垂直梯度植被类型应有尽有,共包含14个植被型,38个植被亚型,474个群系。

极为丰富的植被类型造就了高度密集的各种自然景观(图5)。云南南部的西双版纳分布着以望天树为标志性树种的典型热带雨林,以及热带季节性湿润林、热带低山常绿阔叶林、热带棕榈林、暖热性针叶林和竹林等多种热带性质的植被类型。云南南部、中部到北部是广阔的亚热带常绿阔叶林。亚热带常绿阔叶林是东亚颇具特色的植被类型,以壳斗科、樟科、山茶科和木兰科为优势种,在东亚的亚热带地区有着非常广泛的分布。云南分布的亚热带常绿阔叶林,根据群落生态外貌的差异又可以分为中山湿性常绿阔叶林、山地苔藓常绿阔叶林和山顶矮林。这些特色各异、外貌不一的森林,形成不同的生态景观。与亚热带常绿阔叶林交错分布的还有以云南松或华山松为优势种的暖温性针叶林。在一些河谷地区,还分布有稀树灌丛,形成与非洲稀树草原即萨瓦纳群落(Savanna)相似的景观。

图5 云南省不同的植被景观:(a)高山流石滩;(b)高山灌丛;(c)落叶阔叶林;(d)寒温性针叶林;(e)针阔叶混交林;(f)常绿阔叶林;(g)热带雨林;(h)硬叶常绿阔叶林

云南的西北部与西藏毗邻,系青藏高原的东南缘。这里沟谷纵横,垂直高差大。怒江峡谷和澜沧江峡谷有些地方的垂直高差接近4 000 m,从峡谷到高山,植被类型从亚热带植被类型,迅速过渡到温带或寒带,甚至冰雪带。滇西北的高山,分布了以冷杉和云杉为优势树种的寒温性针叶林。在海拔4 000多米以上的高山流石滩,分布着流石滩疏生草甸[9]。看似荒凉的高山流石滩,竟然有519种种子植物,它们隶属29科103属[10]。流石滩的许多植物大多生长于石缝中,形成了与高寒荒凉气候相适应的生理、生态特征。这些植物植株低矮,花色艳丽,形体娇小,具有垫状、肉质、多毛等特点,较为奇特。许多著名的花卉植物如报春、杜鹃、绿绒蒿、龙胆、雪莲和百合等在高山流石滩都有分布[10],使流石滩成为名副其实的高寒花园。

3 云南植物多样性丰富的原因

为什么在占全国国土面积4.1%的云南,分布有全国一半以上的种子植物?原因有三。

(1) 地球环境多样性

云南位于青藏高原的东南缘,地形地貌受制于青藏高原形成演变的影响。印度板块和欧亚板块碰撞,导致青藏高原隆升和高原地壳的侧向挤出,引发了横断山脉形成、河流改道、水系重组等一系列地质事件[11-16],以及中新世以后季风气候增强导致的河流切割,河谷相对高差加深[17]。这一系列的地质事件造就了云南复杂多样的地形地貌,多样化的地形地貌塑造了多样化的生境,为不同生态需求的物种提供了生存与分化的外部环境。地球环境的多样性驱动了生物多样性的演变[18]。

(2) 气候环境多样性

上述的地质事件不仅极大地影响了云南的地貌格局,也使云南形成了立体气候。一方面,云南在南北距离不到700 km的范围内产生较大的海拔分异,全省南北高差6 000多米,使得云南具备了从热带到寒带的复杂气候类型(图6)。另一方面由于山大沟深,“十里不同天”的情况在云南非常普遍[1]。云南的立体气候,使其得以在较小的面积范围内,容纳和分布种类多样、生态需求各异的植物。

图6 云南气候多样性和立体气候(改自王宇, 2005)[1]

(3) 特殊的地理位置

从地理位置看,云南西接印度板块,南连亚洲热带,北衔亚洲亚热带与温带,这使云南成为植物区系的交汇带和融合带。古热带植物区系成分向北可以渗透到云南并达其北缘,北温带成分也可以向南渗透进入云南达其南缘;在东西方向,印度板块和欧亚板块碰撞后部分冈瓦纳大陆的成分也通过喜马拉雅渗透到云南。因此,云南植物区系成分有着“五方杂处,四面共存”的特征(图7)。

图7 云南植物区系成分来源的多样性(云南植物区系分区图参考[19])

4 云南植物多样性的保护状况

作为中国生物多样性最丰富的省份,云南省委省政府和当地的科研机构,为保护植物多样性做了大量的工作。担负着摸清云南植物多样性家底的《云南植物志》[20],由吴征镒院士牵头,历经四代植物分类学家,从1959年编写的油印本的《云南植物名录》到2010年最后一卷出版,历经了半个世纪。这部包括21卷共2 452万字、4 263幅图版的鸿篇巨制,摸清了云南植物多样性的家底,为云南植物多样性的保护提供了最重要的科学基础。在此基础上,相继出版了《云南省生物物种名录(2016版)》[3]、《云南省生物物种红色名录(2017版)》[21]、《云南省生态系统名录(2018版)》[22],以及《云南省外来入侵生物名录(2019版)》[23]等著作(http://bio360.kun.ac.cn/)。这些著作进一步完善了云南植物多样性及其受威胁状况的基础资料,为云南植物多样性的有效保护提供了重要的基础支撑。

在科学研究的基础上,保护行动有序展开。首先在全省范围内建立自然保护区。截至2016年全省共建立自然保护区160个,占全省国土面积的7.3%。保护区数量和面积分别居全国第6位和第9位,其中国家保护区21个,省级保护区38个,市级56个,县级45个。在云南129个县中,109个县至少有一个自然保护区。这些保护区的建立有效地保护了云南的生物多样性。

在原地保护的同时,积极开展种质资源的保护。在吴征镒院士的呼吁下,云南省政府和中国科学院合作,建立了中国西南野生生物种质资源库(http://www.genobank.org/)。这是我国唯一以野生生物种质资源保存为主的综合保藏设施。截至2020年12月,中国西南野生生物种质资源库已保存植物种子10 601种(占我国种子植物物种数的36%)、85 046份,植物离体培养材料2 093种24 100份,动物种质资源2 203种60 262份,微生物菌株2 280种22 800份[24]。

此外,中国科学院昆明植物研究所和西双版纳热带植物园分别针对性实施了极小种群野外植物保护体系的研究和“零灭绝”计划。前者截至2021年9月已对61个物种实施迁地保护,9个物种开展近地保护示范,20个物种开展回归试验示范,充实了极小种群野生植物概念的理论创新和实践经验,使得一些极度濒危的物种如西畴青冈(Cyclobalanopsis sichourensis)得到了有效的保护[25]。“零灭绝”计划通过对36 015种植物的分布及受威胁状况逐个评估并进行野外样方调查,基本摸清各试点区域植物物种受威胁状况,为下一步的保护行动提供了科学依据[26]。

生物多样性是人类社会最重要的资源,一个物种的存续可能关系到一个国家的未来和民族的兴衰,保护生物多样性就是保护人类社会的未来。在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在植物王国的都城——昆明召开之际,希望通过此文帮助人们认识和熟悉云南的植物多样性。

致谢感谢牛洋和周卓提供部分照片,杨祝良和于富强提供大型真菌的数据,邓炜煜东协助绘图,王腾翔提供部分数据来源,在植被描述方面与朱华研究员进行过有益的讨论。