黑土区几种人工林冠层截留降水特征

鞠敏睿,景国臣,徐金忠,魏 琳

(1.黑龙江省水利科学研究院,黑龙江 哈尔滨 150070;2.黑龙江省水土保持重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150070)

森林通过林冠层、凋落物层和林下土壤层调节降水再分配过程,从而影响地表径流形成和汇集过程,发挥森林调节气候、涵养水源、保持水土、净化水质的生态功能。林冠层对雨水的截留和缓冲作用,明显减少了进入林地的水量,地表径流减少,从而起到削弱洪峰流量、涵养水源的功能,对防止土壤侵蚀有良好效益[1]。林冠截留是雨水在植物叶面吸着力、承托力、重力和水分子内聚力作用下的叶面水分储存现象[2]。森林植被的截留作用受植被类型、覆盖度、郁闭度和降雨类型等的影响,其截留率变化较大,在12%~35%之间[3]。林冠层截留延续整个降水过程,在降水过程中截留的雨水不断增加,直至达到最大截留量,降水停止后截留的雨水被蒸发。本文选择长白落叶松人工林、樟子松人工林、白皮柳人工林、小×黑杨树人工林、长白落叶松和樟子松混交林、小×黑杨树和樟子松混交林6种黑土区主要林分开展冠层截留降水特征研究,对于黑土区合理布设水土保持林,提高森林降水再分配功能,改善森林调节地表径流能力,防治土壤侵蚀具有重要意义。

1 研究区概况

研究区选择在黑龙江省水利科学研究院克山站试验场,地理坐标48°03′N,125°49′E,地貌类型为波状起伏台地,属中温带大陆性季风气候,多年平均降水量510 mm,多年平均径流深50 mm,多年平均气温 1.1 ℃,年均≥10 ℃,积温2380 ℃,多年平均日照时数2677 h,年均8级以上大风天数约22 d,年均风速3.1 m/s。土壤为黑土,表土层厚度30 cm左右。研究区总面积46.0 hm2,有人工林地面积7.0 hm2,其中乔木林5.9 hm2,灌木林1.1 hm2。研究林基本情况见表1。

表1 林地基本情况

2 材料与方法

林冠层截留降水量采取小区观测法,观测时间为2007—2012年雨季时段,在不同林分内布设规格为5 m×5 m正方形观测小区,3次重复,各重复小区间距2 m。林冠层截留降水量等于林外降水量减去林下穿透降水量和树干径流降水量。

2.1 林外降水量观测

在研究区林外布设自记雨量计和雨量筒各1个,观测林外降水量。

2.2 林下穿透降水量测定

在布设的小区内按对角线布设5个雨量筒观测林下穿透降水量,取5个雨量筒平均值作为该小区林下穿透降水量观测值,3个小区平均值代表该林分林下穿透降水量。

2.3 树干径流降水量测定

在每个观测小区内随机选取3棵代表树,将直径3cm胶管劈开,在每棵代表树距地面0.3~0.5 m高处向下蛇形环绕树干2~3周布设截流管,由截流管将树干径流输送到地面集流桶内并量测树干径流量,经计算转换为树干径流降水量,取3棵代表树的平均值作为该小区树干径流降水量,3个小区平均值代表该林分树干径流降水量。

2.4 数据分析

数据处理采用SPSS15.0统计分析软件进行统计分析。

3 结果与分析

大量的研究集中在研究林冠截留与降雨事件(强度、过程与历时等)的关系方面,林冠截留量与降水量存在着紧密的线性或幂函数关系[4-6]。不同林分因其枝叶密度、性状、表面光滑度、吸附力等不同,其冠层截留量差异较大,对降水再分配的作用机制也存在较大的差异。

林冠层截留量除与林木本身生长特征有关外,还与降水量、降水特征、气温、风速等气象因素有关。在气象因素中,影响林冠层截留量的主要影响因子是降水特征,如降水过程、降水量、降水强度等。一般认为林冠截留量在一定范围内(冠层未饱和的情况下)随降水量的增加呈增加的趋势,当降雨量超过冠层饱和值之后,林冠截留量增加很少或不增加[7-10]。

3.1 降水量对林冠层截留量影响

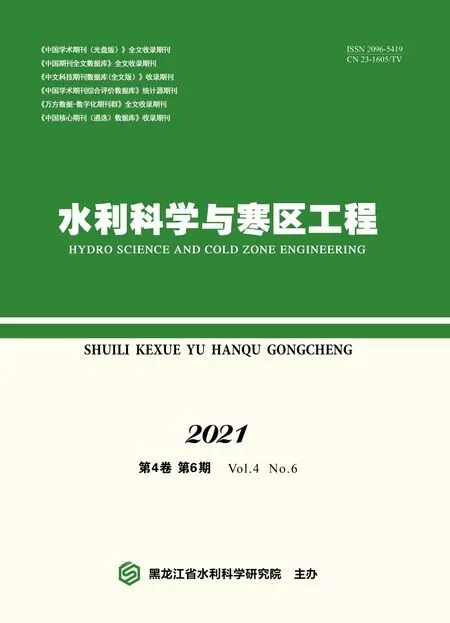

通过不同林分冠层截留量测定,林冠层截留量与降水量呈正相关(见图1)。从图中看出,不同林分冠层截留量随降水量增大而增加,而且在降水量小于40 mm时林冠层截留量与降水量关系紧密,当降水量超过40 mm后,截留量与降水量关系不十分紧密,截留量变化较大。相关分析表明,不同林分林冠层截留量与降水量函数关系不同,长白落叶松林、白皮柳林、小×黑杨树与樟子松混交林为幂函数关系,樟子松林、小×黑杨树林、长白落叶松与樟子松混交林为多项式关系,在显著性水平0.01时,R2在0.6408~0.8377之间,不同林分冠层截留量与降水量关系显著性水平较高。

图1 不同人工林冠层截留量与降水量关系

3.2 降水强度对林冠层截留量影响

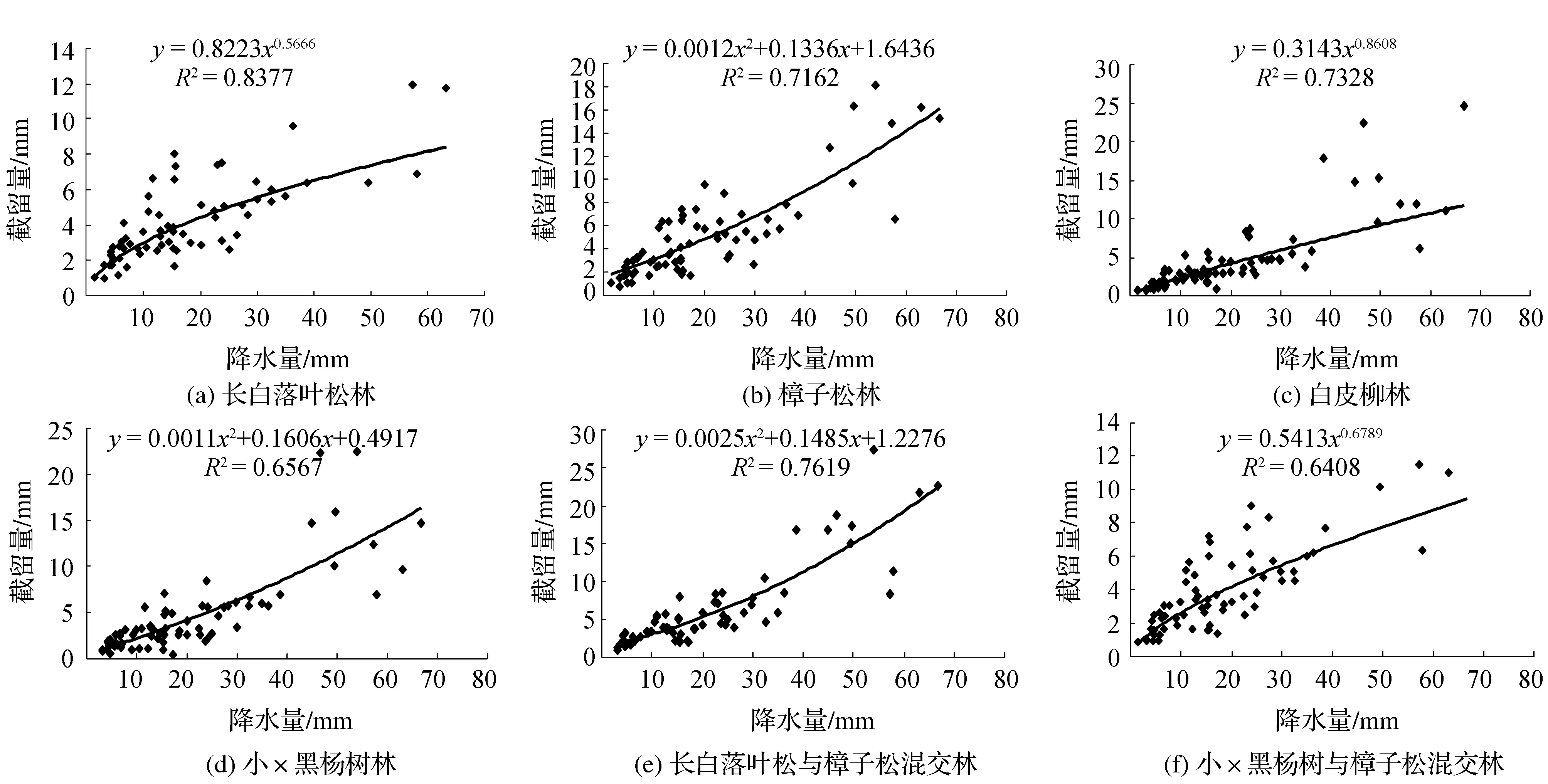

降水强度对林冠层截留量影响主要反映在降水强度越大,雨滴降落速度越快,穿透冠层的能力越强,冠层枝叶吸附降水量减少。雨量强度越小,林冠拦截率越高,尤其是当降水量小,历时较长时,截留率越高,对降水的涵养比例越高[11]。通过对最大1 h和最大30 min降水强度和林冠层截留量分析(见图2),不同林分冠层截留量与最大1 h和30 min降水强度关系不密切,总体表现为林冠层截留量与降水强度呈负相关,且随降水强度增加阔叶林冠层截留量明显低于针叶林。相关分析表明,不同林分冠层截留量与最大1 h降水强度在显著性水平0.01时,R2在0.178~0.312之间,表现为弱相关;与最大30 min降水强度在显著性水平0.01时,R2在0.082~0.271之间,表现为微度相关。

图2 不同人工林冠层截留量与降水强度关系

3.3 降水量对冠层截留率的影响

截留率是森林冠层截留能力的重要指标,它能够较好地反映森林截留效果。随着降水量的增加,各植被类型的林冠蓄水量逐渐趋于饱和,林冠截留率也就相应的减少[12]。对黑土区人工林冠层截留率与降水量关系分析表明(见图3),林冠层截留率与降水量呈负相关,林冠层截留率是降水量的对数函数,当达到一定降水量后,林冠层截留达到最大量,截留率基本趋于稳定。不同林分冠层截留率差异不大,其中:长白落叶松与樟子松混交林32.4%,樟子松林27.5%,长白落叶松林26.7%,小×黑杨树与樟子松混交林26.4%,白皮柳林24.9%,小×黑杨树林24.2%,表现为针叶林冠层截留率大于阔叶林。

图3 不同人工林冠层截留率与降水量关系

3.4 降水强度对冠层截留率的影响

降雨强度对林冠截留率的影响一是因为较大的降水强度下,林冠枝叶截留的水分稳定性较差,由于此时雨滴具有更大的动能,致使林冠枝叶无法截留水分;另外,较大的降水强度使得雨滴与林冠的接触时间减少,林冠枝叶无法吸附水分,也降低了林冠的截留水分能力[13]。黑土区人工林冠层截留率与最大1 h和最大30 min降水强度关系(见图4),林冠层截留率与降水强度之间关系不紧密,且为负相关,即降水强度越大,林冠层截留率越小,不同林分之间冠层截留率随降水强度变化幅度差别不大。

图4 不同人工林冠层截留率与降水强度关系

4 结 论

(1)黑土区人工林冠层截留量与降水量关系较密切,表现为较显著的正相关,当降水量增加到一定程度后,林冠层截留量与降水量之间关系不密切,且截留量变化差异较大。林冠层截留量与降水强度关系不紧密,表现为微弱负相关。

(2)黑土区人工林冠层截留率与降水量存在负相关关系,不同林分冠层截留率差异不大,林冠层截留率在24.2%~32.4%之间,表现为针叶林冠层截留率大于阔叶林。林冠层截留率与降水强度之间关系不紧密,但表现为降雨强度越大,林冠层截留率越小。