基于感知识别的文化线路地方建构移动机理探析※

黄 文

(西南民族大学旅游与历史文化学院,四川 成都610041)

文化线路是区域发展的潜在线索,在历史变迁中保存文化内核和线性形态。文化线路蔓延广阔,体量宏大庞杂,拥有不同尺度的空间节点和变化的时间节点。在全球化、现代化、区域一体化、个性化旅游市场的交叉影响下,文化线路的空间形态、季节性、内在接纳程度、体验感受,乃至地方建构移动机理的感知识别都在发生着巨大变革。

游客感知识别虽然有认识局限、偏差或不完全真实,但能根据需求进行传播导向和分层[1]。因此,游客感知识别相关的体验、满意度评价、行为预测等对文化线路地方建构移动机理来说至关重要。基于游客感知识别文化线路地方建构移动机理的主要目的是能够有效进行目标市场营销,核心在寻求对传统历史的尊重和多元文化的认可所带来的长效策略。

文化线路的研究难点在于尺度大,统计涉及多行业和多学科。本文尝试将游客感知识别代入文化线路地方建构移动机理的体系,引入区位熵模型,从景观、导览、教育、信息四方面进行测量,讨论文化线路地方建构移动机理的元素被游客感知识别的程度和效应,主要将社区和游客的动态互动置于短暂空间性场域,理解社会秩序、社会学习、传统记忆、知识体系、景观环境、个体精英、中介机制、社会网络、适应容量、管理体制[2],以搭建一个“外来游客感知识别—社区想象空间—文化线路地方建构移动机理”的理论框架进行实证研究。

1 理论综述

1.1 文化线路

1993年西班牙的圣地亚哥(Camino de Santiago)朝圣路被列为世界遗产后,1994年国际古迹遗址理事会(ICOMOS)在西班牙马德里正式提出了文化线路概念。1998年成立的文化线路国际科学委员会(CIIC)开始推行文化线路计划(European Cultural Routes Project),迄今已有近30年。2008年在加拿大魁北克提出了《2008文化线路宪章》指出,文化线路(Cultural Route)是“陆路、水路或其他类型的交流线路,有明确的地理边界,而且具备为实现既定目标而拥有动态的特定历史功能,其形成源于人类迁徙和与之相伴的民族、国家、地域间商品、思想、知识和价值观等多维度的交流,在特定的时空范围通过物质和非物质文化遗产得以体现历史文化统一的动态系统”[3]。

文化线路和遗产廊道(Heritage Corridor)[4]、遗产运河(Heritage Canal)、风景公路(Scenic Highway)、风景驾车道(Scenic Drive)、风景线路(Scenic Routes)、风景路(Scenic Roads)、自然风景路(Natural Beauty Roads)、公园道(Parkway)、绿道(Greenway)、历史路(Historic Roads)、历史路径(Historic Pathway)等[5]在形态上有交叠,选线规划有相互借鉴。文化线路主要依托于文化景观及其被赋予的意义。文化线路既有丰富的自然资源,更因人、资源和社区等文化元素融合而出彩,如美国66号公路[6]。与美国绿道框架不同,英国多采用遗产路径(Heritage Trail),凸显教育体验,其节点清晰,交通方式和主题多样[7]。文化线路发展规划有利于生态基础设施(Ecological Infrastructure)和文化安全保障体系的完备和区域合作。多采用实证方法,如建立评价模型、结合社区观察自治管理、建立文化范式等。

文化线路进入中国研究视野近20年,研究内容涉及其类型、内涵[8]、特征、理论演进、范围划定、元素甄别、内容体系[9]、功能划分、价值评估[10]、保护方法[11],具体到农业遗产、工业遗产、历史文化、交通线路、民族文化和物质交流,主要包括历史与事件类,如丝绸之路;交通与水利类,如京杭大运河;民族与民俗类,如藏羌彝走廊;物资交流类,如茶马古道。较多研究集中讨论解说系统[12]、容量控制、游线组织、空间关系重建,成为本文讨论的渊源。国内外文化线路研究对实证关注较具体,对文化线路传统记忆、技艺传承、文化遗产、生境改善等方面的演化探讨较多,但就文化线路的产品、景观、导览、教育、信息、体验的研究而言,回归地方构建还有很大的探讨空间。

1.2 地方建构移动机理

地方建构移动机理是一种集合认知(Collective Identity),来源于想象世界(Imagined World)或想象社区(Imagined Community)。文化线路超越空间,跨越民族,形成想象共同体,转化成一个富有文化感召、情感联系的“地方集合体”或者“邻里共生集合体”(neighbourhood amenity)。通过地图和线路勾连,对地方建构移动机理的想象体(Imaginary Unit)进行再评估、再检验和再定义,同时文化线路的地方建构移动机理勾连起“地方—区域—国家”的想象共同体。文化线路的地方建构移动机理强调形成达成共识的政治意涵、文化表征、商业符号,但是边界并不明晰。因此,文化线路的地方建构移动机理反而体现在非建构的想象空间,如机场、车站等非特定地方的地方(place of non-place)或者没有特定疆域边界的集合空间(everywhere-nowhere space)。

文化线路的旅游价值带来人流、物流、资金流、信息流冲击,同时重新定义地方建构移动机理。地方建构移动机理也存在于社会秩序的空间化(the spatialisation of social order)和空间生产。基于游客感知识别的文化线路的地方建构移动机理正是在现代化浪潮中将空间生产、组合、再创造提炼出的抽象价值还原于地方的具体生产生活社会实践,避免传统情感和地方知识体系的消解甚至是消逝。从游客体验感知识别分析有四个独特的领域:娱乐、教育、审美和超越世俗层面的意义。更重要的是,文化线路的地方建构移动机理因空间移位(displacement)、移动性(mobility)的空间变化带来多层次体验。

空间生产者(space producer)和地方建构者(place maker)之间存在“地方和空间紧张”(place-space tensions)。文化线路的识别规划、级别认证、质量跟踪、风险防控、归属机制、协调方式、行业利益竞争问题都是发展限制。文化线路的地方建构移动机理预先排除原有地方复杂的社会价值观念,注入新的整体性地方集合的概念和意象。自上而下的过程中不可避免地增强了外部压力和在地关系变迁。重要社区居住点、游客住宿/餐饮/购物接待点、景点线路节点的物质环境条件、社会交往关系、技术融入条件都会影响地方建构移动机理。将地方建构移动机理(Place-Making)放在地方框架(Place-Framing)[13]里,集体行动提供教育、就业、健康服务等,鼓励保持自身的文化传统。在地方建构移动机理的根基、价值观念、视觉效果、事件、符号等成为传播来源和载体的同时,社交媒体也成为地方归属感(Place Attachment)和品牌归属感(Brand Attachment)的有力传导和粘合[14]。

综上所述,文化线路的地方建构移动机理是人地关系的总和,是想象、体验、传播的整合。面对重要的文化线路,讨论地方建构移动机理仍有很大的挖掘空间。因此,本文在探讨文化线路地方建构移动机理的理论上,进一步提取地方的空间尺度、本底资源的框架,探寻地方建构移动机理的路径。

2 研究方法

2.1 研究设计和数据来源

2.1.1 案例地选择

本文选取318国道四川片区,包括环贡嘎山线路、大熊猫线路、大香格里拉线路三条主要文化线路。地处青藏高原东部边缘,区域内山峦重叠,地势陡峭,河谷纵横,水流湍急。立体性气候非常明显,动植物资源丰富,是一种极具代表性的高原峡谷农牧生态。藏羌回汉等多民族在这种生态条件下生存繁衍,形成了与生态相符合的牧耕类的制造生活模式和万物皆有灵性的信仰系统,形成了血缘和地缘联系相结合,地缘相对分散的组织构架。

2.1.2 研究设计

文化线路本身空间尺度大,多点多极,环境背景复杂使得游客感知量度非常困难,而且在量度过程中,主线和支线相互交叉重叠,跨越民族文化边界。本文基于这一特征,依如下程序进行研究设计。

第一,模型构建。首先,界定文化线路,概要分析其内涵、表现、特征、走势,探究文化线路的资源形态、可持续发展、“主客”感知识别态度及后续行为意向的互动关系;其次,依据文化线路地方建构移动机理的四个要素“资源表征—产品体现—形象变化—体验意象”四个基本维度,构建基本框架和评价体系;再次,提出地方建构移动机理感知、态度和后续行为意向形成演化机理假设,遵循“期望→效应感知→态度→后续行为预测”路径,构建包含人口学基本特征(性别、年龄、职业、民族、文化背景、宗教信仰、收入)和旅游业依赖度在内共50个项目的调查问卷。

第二,模型修正。因游客体验、多元景观、文化教育、设施服务,选择不同的路线、出行人数、出行目的、出行天数、出行交通工具、住宿条件、家庭结构、工作职业、年龄层次、教育背景、出游季节天气、出游预算花费不同而修正模型。由于318国道四川片区地处雪域咽喉,高寒、高海拔、冻土、积雪、结冰、暗冰等季节性因素加大调研难度,对游客感知识别调研集中在起止车站和交通节点。

第三,问题分析。开展问卷调查,形成基础数据库;进行区位熵分析,结合认知地图绘写、参与观察、深度访谈等验证假设,修正模型;探究游客感知识别对文化线路地方建构移动机理的影响力度、影响次序,进而了解资源表征、产品体现、形象变化、体验意象之间的相互关系,建立感知识别量度。

2.1.3 问卷调查与数据来源

2.1.3.1 问卷设计及修正

问卷设置的核心框架,由5组问题构成,测量项包括:(1)文化线路的文化识别探测,包括对不同旅游线路上,国家级、省级、州级、县级等文化遗产和非物质文化遗产的感知;(2)旅游行为偏好;(3)对文化自然生态环境的感知程度;(4)对文化线路历史价值的知觉程度和实际等级的差异感知;(5)对文化线路历史价值、社会价值、教育科研价值的知觉程度。以上设置均采用 Likert 5 级量表进行观测,从“非常不同意”“不同意”“一般”“同意”到“非常同意”,分别给予1—5分的赋值。第二部分是人口统计特征调查,主要包括性别、年龄、受教育程度、职业、月平均收入等5个指标系统。问项的来源主要基于理论综述。大量的实验证据与观测数据表明,以上问项的选择在反映概念的可视性与概念化上具有较高的可靠性。因所用统计软件在进行数据整合时会自动进行标准化的处理,因此上述区分并不存在纲量的干扰。此外,此次问卷的初始设计考虑到问卷设计与实际测量之间的差距,研究在初始问卷设计完成后,先后进行了两次预调研。在预调研的基础上,结合围绕“基于游客感知识别的文化线路地方建构移动机理”问题进行的半结构访谈,对问卷的量表设计进行了修正,获得用于本次研究的正式问卷。

2.1.3.2 正式调研

正式调研时间为2019年1月2日至1月31日,主要选择四川大学、西南民族大学、宽窄巷子、锦里、双流国际机场等人流密集,且具备一定旅游与游憩特征的区域进行实地调研,数据采集方式以发放网络问卷及现场填答、现场回收为主。在历时近30天的调研中,共发放实体问卷110份,有效回收100份。总体来看,受试样本拥有较高的学历背景,且以中青年为主,构成了旅游消费的主体结构,在旅游市场中扮演了极为重要的角色,在认知文化线路时亦显示出了较高的水平。应该看到,受年龄、性别、受教育程度等社会因素的影响,不同人群在同质化的风险面前亦显示出适应性的差异。当前,学术界已从社会认知等角度对民族地区旅游进行了广泛的关注。

2.2 区位熵

文化线路的交通线路和旅游线路相互交叠。

第一,贡嘎山线路上的主要城镇(镇级以上):沙德镇、九龙县、冕宁县、石棉县、得妥镇、磨西镇、兴隆镇、冷碛镇、康定、新都桥、新沟镇、天全县、始阳镇、多营镇、雅安、黑竹镇、甘溪镇、大塘镇、邛崃、杨安镇、新津、成都(22个)。

第二,大熊猫线路上的主要城镇(镇级以上):成都市、郫都区、安德镇、崇义镇、聚源镇、都江堰、龙池镇、漩口镇、映秀镇、耿达镇、卧龙、日隆镇、达维镇、小金县、丹巴、姑咱镇、烹坝镇、泸定、冷碛镇、新沟镇、天全县、始阳镇、多营镇、雅安、黑竹镇、甘溪镇、大塘镇、邛崃、杨安镇、新津(30个)。

第三,大香格里拉线路上的主要城镇(镇级以上):理塘、巴塘、芒康、得荣、乡城、稻城、瓦厂镇、木里(8个)。

区位熵公式为:

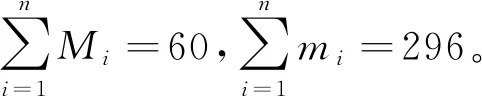

(1)

式(1)中,mi为分区i中资源的数量;Mi为该分区内包含的城镇数量;n=3表示分区的个数。Qi为分区i内资源分布的区位熵,一般来讲,Qi>1,说明分区i内资源分布较多,反之较少,Qi越大,说明分区i内的资源数量越多。

表1 三条文化线路的不同区位熵比较数据来源详表

根据前述计算分析,可见大熊猫文化线路的区位熵数值最小,说明其资源复合程度最低,而大香格里拉文化线路的资源复合程度最高。根据数值,分别探讨其保护与开发:对于文化型文化线路如环贡嘎山文化线路模式,统筹兼顾人地和谐的旅游生活廊道的开发利用,注意保护重要的自然景观和人文古迹所在地。对于生态型文化线路,如大熊猫文化线路模式,统筹考虑生态环境稳定保护和生态安全、注重生态环境和遗产资源的保护利用。而对于复合形态的文化线路如大香格里拉文化线路模式,要重点提高廊道的综合使用效益,促进香格里拉文化线路产业转型提升。本研究分析结果显示,游客对贡嘎山线路、大熊猫线路和大香格里拉线路这三条线路的感知,主要体现在国家级文化遗产、省级文化遗产、县级文化遗产的认知识别方面。文化线路的空间尺度变化、旅游者行为偏好、旅游资源类型均对文化线路的识别有显著的贡献。此外,文化线路感知在影响民族地区旅游发展的重要性亦得到了有效验证。

2.3 资源数量空间分布密度评估

资源数量空间分布密度:

(2)

式(2)中,ρ表示环线的资源数量空间分布密度;m表示环线的资源数量;Si表示环线的地域面积;1表示环线的数量;ρi的数值越大,表明环线的资源数量空间分布密度越大,反之,则数量空间分布密度越小。

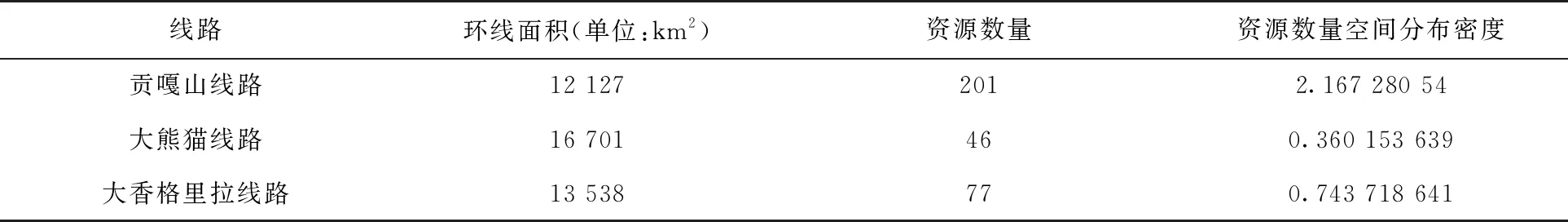

三条文化线路资源数量空间分布密度如表2所示。

表2 文化线路资源数量空间分布密度表

由表2可见,对于文化型文化线路如贡嘎山线路,资源数量空间分布密度最高,因此精确的信息提示和文化遗产历史文化内容在认识文化线路对西部民族地区旅游发展的影响及合理规划旅游活动方面举足轻重。进一步数据分析表明,文化线路作为一种复合型旅游线路,主要可以从生态环境和历史文化两个方面进行理解。三条文化线路中,大熊猫生态文化线路的遗产资源识别度是最高的,然而在旅游行为导向的识别上和贡嘎山文化线路差异显著。结合统计分析所给出的路径检验结果,研究发现,相比于生态环境的影响,文化遗产的历史文化价值在民族地区的区域旅游出游决策中扮演着更为重要的角色。然而,最优选择还是集中在资源数量空间密度大的地区,便于产业集中,从而形成资源—产品—产业的最佳转化。

综上来看,西部民族地区文化线路中所选取旅游资源的禀赋、旅游资源组合的合理性都是影响区域旅游的关键所在。在遗产资源本身所具有的众多内涵特征中,遗产资源本身的类型特征及其空间分布特征是文化线路保护传承延续的关键要素。资源空间集中和资源数量空间密度越大,文化线路带动西部民族地区的区域旅游经济发展速度越快。同时,西部民族地区文化线路的保护传承互动发展机理既表现为两者直接的互动影响,又表现为以城镇为节点的间接互动影响。资源在互动机理发生作用的过程中起着重要作用,引导着经济发展方向,因而在西部民族地区旅游发展过程中需要着重体现城镇基础设施建设和廊道资源的协同发展。

3 基于游客感知识别的文化线路地方建构移动机理

3.1 管理体制赋权

旅游无所不在,借用福柯对“管制”(governmentality)和“整体机制”(totalizing institutions)的论述,政府管理体制所涵盖的知识内容、权力运用与赋权、实践形态和自由选择在文化线路地方建构移动机理中发挥重要作用。边界、节点、标识导识系统等在地方建构移动机理的过程中共同形成一套对话语境和意象,使得文化线路的遗产内容形成一种有潜在意志的怀旧感知以及文化识别。然而,在目前中国文化线路的旅游发展过程中,文化线路的扩展和流动的现代性相互交织,新形式的监督机制和常态化的地方建构移动机理要从乡村、集镇、地方做起,再突破放大到省际联动的地方建构移动机理统一、资产管理和环境管控。此外,西部民族地区旅游发展过程中需要着重体现城镇基础设施建设和廊道资源的协同发展,这要求建立“统一事权、分级管理”的文化线路管理体制,合理划分中央和地方事权,构建协同管理机制,建立健全各级监管机制。文化线路资源开发不是局限于文化线路资源自身,而是在选择、利用文化线路资源的基础上通过开发和建设相关基础设施,通过区域合作,使得资源所在地及其沿线成为有吸引力的旅游环境、接待空间。

3.2 资源表征和产品体现带来形象变化

从高原发展到小城镇建设,北面藏族生活区域,中间羌族生活区域,南面彝族生活区域大的区域交叉,在各种历史和文化、自然和生态共生内容中,西部民族地区文化线路的保护传承依据其科学价值和现实意义,不再仅仅是地空间联系的路线,而是有复合价值特征的聚集,既是贫困地区又是民族地区,既是遗产资源和旅游资源富集区又是生态战略和维稳重点区域。保护传承的侧重关系就要倚重文化线路的本身特质和市场感知需求的可持续发展。文化线路本身的特征、基底、功能的变化让大尺度、远距离的文化线路变形为和游客、主体相互关联、能够实现体验的片段,在体验的细节中获取整体收益,特别是在文化线路的起点和终点间架起连缀的桥梁。游客感知与文化线路沿线社区主体的文化交流,交流体验中面对不可回避的文化、环境冲击,加速了文化线路地方建构移动机理的变形。

3.3 体验意象的有机生长

文化线路的政治寓意,在民族融合地区的产业发展上,政策导向有弹性,因为文化线路有起点、节点、终点,既有循环往复,也有重点聚集,是空间和时间的延展,有不同文化符号、民俗呈现、仪式节事、娱乐活动、体育项目,复杂性和多样性较高。而文化线路能成为一条凝聚的线索,将情感力作用(force of emotion)、演化为情感的文化驱动力(cultural force of emotion)[15],成为游客魂牵梦萦的羁绊和旅游行为的内在需要。那么,量度一条文化线路的地方建构移动机理,既要相互兼顾关联体现总体空间,又要独具各自的文化特质。在文化线路保护传承和资源开发产品形成产业的过程中,政府、企业、消费者、社区居民等参与主体在构建文化线路地方意象的过程中起到了重要的推动作用。文化线路的地方建构既要拥有地区整体特色树立核心体验意象,又要合理识别文化线路的资源价值,结合文化线路自身条件,借助市场、资本、人才的力量,实现文化线路的活化,赋予文化线路传承和发展源源不断的生命力,实现体验意象的有机生长。

想象空间的叠加是游客意象的集成,而想象空间的来源是资源本底的反映,在游客感知识别中可以看到有些资源价值被低估,因而没能纳入文化线路视野。文化线路的归属、边界存在很多争议。下一步文化线路的本底资源、集中展现和传播导向值得深入探讨。