小巷里的青春

母亲和姨娘是堂姐妹,一同出生在一个叫黑石头的小村子,命运驱使,十七八岁时,先后嫁进了浩门镇西关街一条小巷里。

然后,两人的生养,也是前一年你生了一个男孩,后一年我生了个女孩,这样过了五六年,姨娘有了五个孩子,而母亲有了四个。

这九个年龄上悬殊不太大的孩子,在一个小巷里一同长大,一同认识世界,成了极好的玩伴。

自小,对这几个孩子来说,除了母亲外姨娘是最亲的,你家就是我家,我家就是你家;你家的炕打小我就睡过,我家的炕你也是常客;你母亲的奶我吮过,我母亲的怀里你也眯过觉。

长大了点,懂得了点人事,才收敛起孩子们的无知无畏,有了家的概念界限。耍得晚了,还是会嚷着回家去的,自己回不去,叫大些的哥哥姐姐送一下,这是常事。

母亲和姨娘所在的小巷,在西关街。主巷东西走向,出了西口便是西关街,市井之地,人来人往,车闹马喧;出了东口,是田野,河流,山峦,春来冬去,野趣盎然。

小巷在主巷的二分之一处,向南倾溜,行十多米后,向东一直拐,便是一溜儿五户人家。坐北朝南,屋挨着屋,院墙互用,五家院门在一个水平线上。黄地夯成的院墙,木板的印痕排列有序,像日子一样紧密有致。走道前,是一大片自留地,种有洋芋、萝卜、油菜、大葱、蒜苗,在阳光雨水的温暖滋润下,丰腴茁壮,芬芳浓烈。

姨娘家在小巷的最里面,往外依次排例:一个姨奶奶家,一个姑奶奶家,我外婆家,然后是我家。姨奶奶两口子,姨爷是退休干部,唯一的一个女儿出嫁了。门头半掩着,春来秋去,花开花落,很安静的一家人。

姑奶奶家人口多,五个儿子一个女儿,待儿女到成婚年龄,老两口像老牛一样辛苦做活。依次给儿子们娶媳妇,又一个一个求人批了庄廓院盖两间土平房,分些相應的生活用品,一个一个给搬出去,去过自己的小日子。姑爷姑奶奶的头发早早地花白了。最后剩了一个儿子,等着来年再娶。

姑爷是个木匠,面容清瘦,长年耳后夹支红蓝铅笔,日夜对着长短粗细的木头,打墨痕,砍锯刨凿,做出柜子炕桌凳子桌子,卖了补贴家用。几年时间里,他家最热闹,儿子们长得一个个展板板的,娶来的媳妇们也一个个不俗,站在土庄廓院里,有一种蓬荜生辉之感。

外公外婆只有我母亲一个女儿,舍不得嫁出去,入赘了我父亲。我父亲是煤矿工人,自小离乡,孤身一个。和母亲成婚后,一年后有了我哥哥,外公外婆为了减少生活中不必要的摩擦,将院子一辟两半,中间砌一堵墙,便成了两个院子,一家人分开来住。

隔墙中间特意留了一小木门,为的是两家人来去自由,也便于娃娃们跑来跑去。母亲有了真正意义上家的第二年,我出生了,我身后,弟弟妹妹随着年月的更迭,也如期而来。

这一户明面上分为两户的人家,其实从根子上说,还是一户人家。随着我们的长大,外公外婆日渐老去,许多事情许多时候是共同商量共同操办的,比如祭奠先人,念个海亭,谁过生日,或有远方亲戚来,都是两家人一起张罗招待的。无形中母亲就成了活动举办的主办方,烙馍炒菜,沏茶款待,尽心竭力。

小巷里,最热闹最让人兴奋的是下午时分,尤其逢星期天,几家娃娃们汇合在一起,玩得昏天地暗,人声鼎沸。

在这支热闹的大军里,姨娘家大女儿麦儿燕一向是主力,在一段相当长的时间里,我们唯她马首是瞻,她规划说怎么玩,我们就怎么玩,听命于她。她是这个小巷里这些调皮捣蛋鬼们的娃娃头、一方将领。但有一天,她不再出现在巷子里,不再在老鹰捉小鸡的游戏中担任老鹰的重要角色,她悄悄地退出了这个队伍。似乎一夜之间,她就变了个样,悄没声地长成了一位淑女。

因为她长大了,长成大姑娘了,这点,当我们意识到时,都有点吃惊。因为,随着她的长大,我们其实年纪也不小了。

当我在巷子里玩得风风火火,有点过头时,总能招来大人们的劝诫声,丫头家大了,该在家里洗个碗,扫个地了,洗洗弟妹的衣服了。这让我感到没趣、无聊,常常会翻一个白眼回敬。

但我知道,总有一天,母亲也会管束起我来,这让我无端地生出些忧虑和担心来。我不知道,我会不会像麦儿燕那样乖顺,做一个听话的好女孩。

麦儿燕和我们正式分开时,那年她刚刚初中毕业,满十六岁。被姨娘看管起来的她,很少出门来跟我们一起撒野。有时出来,也就是在旁边站一站,带着浅浅的笑,矜持有度。这种态度,表明她不再是娃娃了,某种意义上,成了大人了。

当我们在玩的游戏中有了分岐,有人耍赖,为此争论不休时,我们就想起我们曾经的头儿——麦儿燕,如果她在,都一致认为不会出现这种情况。这让我们常对着她家的院门怅然若失,仿佛革命者们失去了领袖,而以至于一段时间内玩得很是不尽兴。

自从麦儿燕脱离了我们这些信马由缰之徒,做了秀女后,在姨娘的调教下,越来越出众了,偶尔露面,总会让人眼前一亮。这时候,我们发现她的确不应该和我们在一起了,不合适了。你看她身上,哪一点有耍娃娃的样子,她纯粹是一个妙龄少女,一个自然天成的,拥有美丽与韵味的少女。

一头蓬松的油黑长发,白净脸,蓝长裤,粉上衣,鲜亮,朴素,得体。在这小巷子,在这整个有许多分岔的大巷子里,数得过来的漂亮女孩子里,也是能算上数的。

麦儿燕没能继续上学。麦儿燕是长女,况且弟妹多,家里活不少,能帮姨娘做许多事了。

稍后不久,也就几个月,小半年的样子,麦儿燕有了新情况。据母亲讲,有一个上大学的年轻人,在一次走亲戚时,看上了麦儿燕,人家托人上门提亲来了。这事先前还隐隐约约的,有影没影的。

这事,大概姨夫姨娘很当回事,因为母亲每次与姨娘扯话,姨娘总会提起这事的进度,比如媒人怎么说的,带来了什么礼物。在姨娘津津乐道中,事情进展得很顺利。

姨夫是工人,姨娘是家属,按一般的逻辑,如果这桩事能成的话,自然是件极好的亲事。

母亲颇担忧地对父亲说,这回,麦儿燕怕是要给人了。

父亲回复,结婚是迟早的事。

麦儿燕有了这事的牵绊,无形中生活有了目标,在姨娘的指导下,在炕头捏起了针线,做起了绣娘。

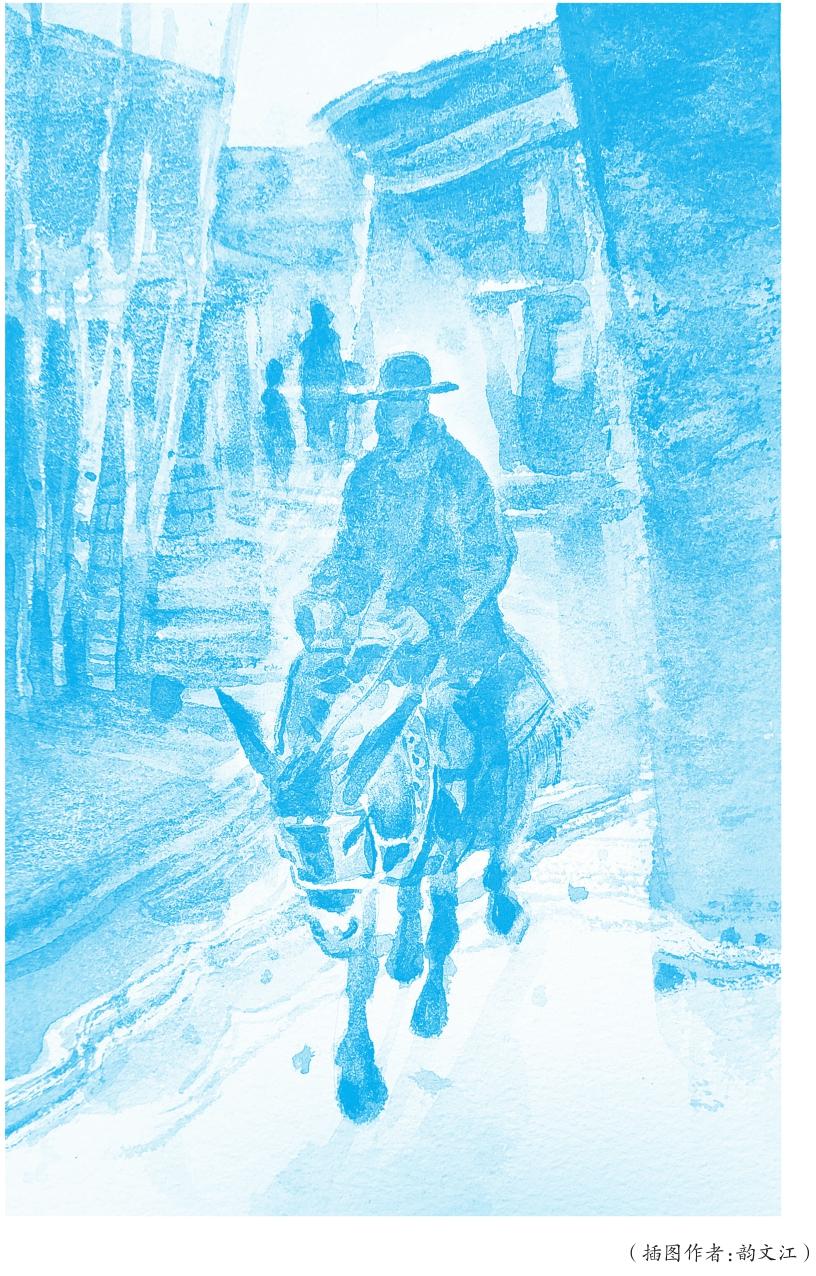

麦儿燕有人家来提亲这件事,没上多少时日,全巷子的人都知道了。媒人时不时地来,是一长一脸络腮胡子的中年汉子,深眼窝,戴一黑色顶帽,骑一头长耳朵的灰毛驴,颈下吊俩铜铃铛。

一般,巷子里娃娃一上学,会很安静,偶有货郎摇着小鼓小锣来,叮叮铛铛地响,招惹得阿娘们出去换针换线外,大半时间唯有炊烟,在房梁上盘旋。

媒人一来,小巷里的人家全知道了。那俩铜铃铛发出的声音清脆悦耳,嚓啦嚓啦,嚓啦嚓啦,声音由小变大,响了一路。都知道麦儿燕家媒人来了;嚓啦嚓啦,嚓啦嚓啦,声音由大变小,又都知道媒人起身走了。

麦儿燕长得随姨夫。姨夫高个,身材展板,面容也清秀。姨娘中等个,胖,红脸膛,但生的五个孩子个个随了姨夫。麦儿燕是家里的长女,排行老二,她哥哥已经在姨夫的矿上上班去了,两个弟弟一个妹妹还念着书。

巷子里,一到下午放学,尤其晚饭后,巷子里娃娃们闹腾着捉迷藏,玩过家家,裹娘娘,塘土半起,吵吵嚷嚷,沸反盈天。

树枝上的麻雀也凑趣,从这家树枝飞到那家树枝上,从那家墙头飞到这家墙头上,叽叽喳喳,叽叽喳喳,和娃娃们比着吵,也是图热闹。

一巷子的娃娃们怎么闹腾,麦儿燕都不会现身。自从她订了亲,她这个曾经的孩子王变得乖范极了,这点让我们失望,又让我们折服。

我们有意在姨娘家门前大声喧哗,故意招惹,但麦儿燕不动声色,并没有作出什么反应来。

倒是姨娘出来过一两次,和颜悦色地给我们抓瓜子,一人一把,叮嘱我们去别处玩,别惹得门口的狗叫个没完。

后来,我们就渐渐淡忘了麦儿燕。

母亲评价道,丫头大了,就蔫了。当然,也许不是那么一回事,从种种迹象中,我们能看出端倪,姨娘对麦儿燕看管得严格,她限制麦儿燕出门,不让麦儿燕和人随意扯话。这让我想起院门口,被铁链拴着的狗,莫名对麦儿燕产生了丝丝同情。

为什么会这样,难道女娃娃长大了,都这样吗,为此,我真有点惶惶不安。我这性格,让我像麦儿燕一样听话,我情愿不要什么婆家,情愿当老丫头。我暗自为麦儿燕打抱不平,但又做不了什么,只能偶尔作出愤愤样,骂一句,老封建。

那时,我已经上小学了,大概一二年级的样子。

麦儿燕并不是一直不出门来,她有时会出来。这时,天色大多晚了,巷子里来往的人稀少了,她袅娜的身影,会出现在巷子口。

我常在泼洗锅水,出去找弟妹,或是关院门时,顺便往院门外溜一眼,有几回看到她的身影,无声无息地来去。

暮霭朦胧,在巷子口,麦儿燕细挑的身子,单薄,孤独,安静。那背影,有一种沉静中混合着忧郁的美。在我眼里,一天一天里,曾经熟悉的麦儿燕虚无飘渺起来,有点不真实了。

我一个人的时候,在东游西荡中,不止一次发现麦儿燕站在巷子口。

且外婆会使我,母亲也会使唤我,喊一声,阿依舍,取牛奶去,或是打发去巷子口小铺里买匣火柴,打斤酱油什么的。

一旦发现麦儿燕神秘地出现在巷子口,我就在暗处偷偷观察她。她窈窕的后背拖着一条柔软的长辫子,那辫子像麦儿燕一样的沉静温婉,宛然一条水中缓缓游动的鱼。

额前刘海斜斜地遮着半个额头,很顺溜,一双清亮的眼睛,恰似幽静处一汪清潭,清亮隽永,顾盼间,闪烁着动人的光芒。

麦儿燕总是一个人出来,一朵云彩一样飘出来,站在巷子口,静静的,向东面望一会,向西面望一会。若有人出来,跟她搭讪,她也是轻声细语的;人一聚集的多起来,她就会抽身离去,留下一个浅浅的笑、一个姣好的款款而去的少女背影。

麦儿燕和我哥生在同一年,我哥生在春末,麦儿燕生在深秋,相差三四个月。在我们成长的岁月里,长期以来,麦儿燕和我哥常常成了巷子里被人们戏谑调侃的一对儿。

母亲也这样讲过,麦儿燕长大就是木沙的媳妇,从小说好了的。木沙是我哥的名字。姨娘听见了似乎也没意见,笑呵呵的。有点默许的意思。这给了我们暗示,仿佛他们长大了就是铁定的一对。

很早的时候,年轻的母亲和同样年轻的姨娘,一同有了身孕,彼此曾开玩笑指腹为婚,说生了一男一女,我姐妹俩就做亲家。

随着我哥和麦儿燕来到这世上,这个玩笑就一直跟随着他俩。一提起这事,两家大人其乐融融,都表现出了赞许认同的态度。

当他们长大成了少年,这个玩笑有望实现的时候,却不再被提起,原因是有人家捷足先登,来给麦儿燕提亲了。然后没多长时间,这件亲事有点仓促地就给定了下来,麦儿燕就这样成了别人家的准媳妇。

偶尔巷子里有人提起这曾经的玩笑,含糊中有了隐讳的意味。大人的世界,我是不懂的。我们玩过过家也没有这样玩的。

哥哥上高一的那个冬天,雪下得异乎寻常的多,隔两三天就一场,巷子常常处在一片白茫茫的世界里。一家家的屋顶,一棵棵树,简陋的土门,因为有了雪的遮掩,恰似素绢上绘就的一幅幅图案,墨痕淡淡,简朴诗意。

一下雪,屋外冰冷刺骨,但不妨碍我们这些娃娃们的兴致。有了雪,堆雪人,打雪仗,兴致勃勃,能玩一下午。

雪后的天空跟印花蓝布一样,有着温润柔软质感的白云,漫卷着,舒展着,平和而又寂寞的流动着,像水,像风。

日子一天天过着,平淡而又实在。

有一天銅铃铛响彻小巷,从青杨的树枝下响过,走进巷子的深处,那一天,麦儿燕家忙碌了起来,麦儿燕婆家送大礼订婚来了。

麦儿燕确确实实要成为别人的媳妇了,这没有什么可以改变的了。

那曾跟随哥哥和麦儿燕的玩笑也真成了玩笑。我不知道他们两个当事人是怎么想的。

麦儿燕订婚后的一个日子,姨娘和母亲搭伴走娘家,去了黑石头村。母亲带走了妹和弟,家里只有我和哥。

中午时分,太阳明晃晃地照着大地,一早的寒冷劲儿过去了,空气潮潮的,院门前自留地里湿润柔和,蒸腾着白汽,暖暖的,似乎春天不远了,快要来了。

巷子里的白天,像往常一样静谧。麦儿燕踩着土路上细碎的阳光,在巷子里转悠。

我这时正好背了书包在巷子口,和同学分吃一根米花棒。米花棒脆脆的甜甜的,我和我的同学晃着脑袋一心享受米花棒在嘴里融化的感觉。

在我的摇晃中,麦儿燕粉色的衣裳,像一道彩色的光线一样悄没声闪进了我家。

我愣了一下,精神一振,随即恢复正形,忙挥手与同学告别。半拉米花棒我也放弃了,我同学大概被我的慷慨给惊着了,瞪着眼看我像一只猫溜进巷子里,鬼头鬼脑猫进院门。

麦儿燕来我家,实在蹊跷,她知道今天我母亲和她母亲,俩姐妹去黑石头村了。我们也知道,姨娘有意无意限制着麦儿燕的自由,其实多半不愿她来我家。这个,我们一家人,小巷里的人心知肚明。因为先前有那一层关系,麦儿燕现在是有婚约的人了,怕她和我哥在一起,让邻居们看到,传出闲话来。

在这种情形下,麦儿燕来我家,就有点令人费解了。我猜测,麦儿燕去我家有什么事?那,只有一个原因,她找我哥去了。我哥今天恰好在家。

我来到了房门边。麦儿燕和我哥在屋里说话,我猫一样竖起耳朵,支棱了半天,也没听上一句完整的,半句也没有。

过了会儿,口渴赶走了我偷听的心思,米花棒的碎粒戳着心口,干巴巴的。这让一开始的兴奋劲消耗殆尽,对他俩的嘀嘀咕咕失去了兴趣,想进屋去,一把推开了门。

我哥一个箭步冲过来,把着门,把我拦在了门外。我解释口渴了,想喝口茶。他挥挥手,示意我在门口等着。我只好退到门外。他把茶壶拎出来,和一个茶碗搁窗台上。对我使使眼色,关了门进屋继续和麦儿燕说话。

我倒了茶咕咚咕咚喝了一碗,抹了下嘴巴,又好奇起来,想从窗外一眼里面的情形,就踮起了脚,巴巴地往窗子里望去。

玻璃反光,什么都看不到。我找块砖头垫脚板下,用手罩着玻璃往屋里瞅。这下看到了。

麦儿燕在炉子边,手里捏着火钩,在炉面上来回划拉。哥坐在炕沿上,俩人有一句没一句的。

麦儿燕始终垂着头,油亮粗长的辫子耷拉在胸前,随她的身子轻轻起伏摇曳。哥不时啜口茶,望一眼麦儿燕,眼里丝丝缕缕的忧伤,水波般闪了又闪。

气氛有点沉郁,就如快要结冰的小河,慢慢地在流,流得让人不痛快,似乎连空气都要凝固了。我虽然不谙世事,但也感觉到,我这时候进去,确实不合时宜,他们的表情说明,他们在讲一件至关重要的事。

我坐在台沿上,呆望着天空,看家里的几只鸽子,从远处的天空中啪啦啦飞回来,哨音悦耳。原先是黑黑的一点点,慢慢变大,到眼前,变成了一只只我所熟悉的鸽子。它们一只只落在屋檐上,排成一行。

风吹着南墙根杨树上干巴巴的树枝刷刷地响。麦儿燕出屋来,从我旁边擦身而过,她攒着眉,眼角一颗饱满的水珠从那一排阴影中,倏然滑落。晶莹地在我的眼前闪了一下。她急匆匆地出了我家院子。

我哥在屋里,长叹短息,那声音透着不尽的伤感和悲郁。后来,他出屋来,一屁股坐在台沿上,一个劲望着天空发呆。我在屋里写作业,看他一直坐到了天黑,鸽子自觉地都进笼子里去了。

我记起前年的冬天,一个大早上,麦儿燕来我家,她那时还在上学,找我哥问作业来了。那时候他俩见了面是多么高兴啊,眼梢带着笑,也传染给了我们,也是莫名的愉悦。

前一个晚上下雪了,我哥在房上扫雪。在屋外,他们大概已经打过招呼了。我们在屋里听到麦儿燕尖细的声音了。麦儿燕进屋来,把作业本往炕上一撂,就坐炕沿上。

母亲煮了一锅洋芋,锅底结疤了,一股焦香味穿梭在屋子里。我哥扫了北屋屋顶,下地来。他撩起门帘,喜气洋洋地望一眼屋里,朝麦儿燕看一眼,吩咐说你们先吃,给我晾一个,我一手扫了西屋,就来。

母亲揭开铝锅锅盖,洋芋一个个开了花,白花花的洋芋,像母亲小花园的白色虞美人,花瓣般一牙牙绽开了。

麦儿燕伸出葱段般手指捏了一大个洋芋,置炉面上。焦疤黄澄澄的,无疑是锅里最具有实力的一个。不用说,我们都知道那是留给我哥的。我们没意见,哥正扫雪呢,天够冷的。我们伸出手各拣了一个心仪的,在手心里倒腾。刚出锅的洋芋烫手。

我哥長得帅气,瘦高个,一双大眼睛,黑晶晶的,充满了生气。他一早穿了一件套头的红绒衣,在一片雪的世界里夺目养眼。

窗外,他抬了木梯子,转身搭在西屋墙上。我发现,麦儿燕总爱往窗外看,她看到我哥,眼里含着笑,一双俊俊的眼睛弯成了月牙。

窗玻璃上方结的冰花,宛然一重重连绵青山,山梁上有月儿有星星,闪烁着灿灿的光。经热气一撩,模糊了样儿,有水珠流下,缓缓的。

窗外,哥轻盈的身子踏着梯层,蹭蹭蹭攀缘而上。在西屋顶上,挥臂扫起来,一下一下,似乎有使不完的劲。他的身影,像一团火,燃烧着的火。

不知何时,停了的雪,又飘飘扬扬起来,没有风的作祟,落的异常缓慢而优雅;静静地飘浮在空中,悠悠地落下,很是抒情。花园墙上,青杨枝上,扫过的地面上又苫上了一层晶亮。

这天是星期天,我们在炕上围着炕桌,炉子上滚着茯茶。热热闹闹,温温暖暖的一个早晨。母亲,麦儿燕,我们几个人手一个洋芋,撒了盐末,热腾腾地,一小口一小口咬着。满嘴生香。正准备再来一个时,耳边隐约听到唉哟一声。从外面传来的!细一听,尾音还在,稍后是迭起的呻吟声。是哥的声音。我们一愣,互相望一眼,出溜下炕,抬脚向屋外跑去。

在西屋后墙根下,我哥趴在雪地里,呲牙咧嘴,一脸痛苦相。原来他扫雪时,不慎脚一滑,从屋檐上掉了下来。

父亲不在家,在我们的叫嚷声中,姨夫急冲冲跑出院门来,忙里紧里找了辆手扶拖拉机,抱哥上了车。

麦儿燕二话没说,将肩上的粉色头巾往头上一裹,抬腿上了车。盘腿一坐,利索地扶起哥哥的上半身。母亲也解下围裙,忙忙进屋找了件棉衣套上,上了车。

我们还小,傻里巴叽的,看手扶拖拉机突突突,突突突,冒一股黑烟开出了巷口,抹一把鼻涕,进了屋。几天后哥哥回来了,小腿脚踝摔裂了,打了石膏。

后来的日子里,母亲常提起这事,语气里甚是喜悦,说麦儿燕抱着木沙,像小两口似的,俩人还说话呢。母亲学麦儿燕说话,问哥疼不疼,说那俩大眼睛里,眼泪都满了。

母亲那意思,似乎哥哥和麦儿燕有那么一天,会水到渠成,像我们玩的裹娘娘,娶进门来,相濡以沫,生儿育女。

麦儿燕是母亲看着长大的,性情,脾气,还有长相都是母亲满意的。住后院的外公外婆更是没得说,早中意了。

而且,她和哥哥似乎也有那么个意思,俩人见面,总有一点脉脉的情意在里面,从眼睛里,从举止里,能洞悉到。

但是现在事情这样了,麦儿燕的夫婿另有人选,走到这一步谁也没料到。但是这层纸谁也没有捅破,成了一个秘密,一个玩笑。

一段时间里,我心里似乎繞了一团乱麻,疙疙瘩瘩的。

哥哥和麦儿燕那天在我家说了些什么,我是不知道的,我没有听上一句。母亲从娘家回来,我跟母亲学了这回事。母亲纳着鞋底子,惊异地盯我一眼,停下手里的活,默默地思谋着什么。

麦儿燕后来的日子,又来过我家一次,那次母亲和姨娘相约去地里,薅草去了。我哥那天在家。我真不知道,麦儿燕一老不出门的,怎么知道我哥在家的。

有一次,看她弟弟给我家送一碗麦仁来,我哥给她弟弟两毛钱,叫他去小铺里买瓜子吃。我就知道了消息来去传递的渠道。

麦儿燕走的时候,将一双绣了牡丹花的鞋垫留在了炕头。那双善解人意的眼睛,藏在长长的睫毛下,没露出一点光彩。

院门外,我和麦儿燕弟弟靠着院墙晒阳洼,磕瓜子。白花花的瓜子皮上了头皮,也挂在了眉毛上。磕得真带劲,麦儿燕出来了,她也不招呼弟弟一声,腿脚带着风,径自回家去了。

第二年哥哥高中毕业,跟一个老司机学车当学徒,跑格尔木,拉萨,长时间不在家。

这个冬天,麦儿燕要出嫁了,随着婚期的临近,小巷里洋溢着日臻高涨的喜庆气氛。

麦儿燕女婿——那个大学生毕业了,工作分到了县政府。通过姨娘,大家伙都知道了,都一致认为麦儿燕找了个好夫婿。

腊月头上的一个早上,寒风夹裹着雪粒,异常冷。大人穿着皮袄,腰里勒着细绳子,娃娃们脚上鸡窝鞋,身上棉袄,一个个圆嘟嘟成了一只只企鹅。几辆手扶开到了巷子口。新郎跳下了车兜,身上一件领口翻毛的长皮袄真是讲究,在众人的簇拥下,进了小巷。

巷子里的人齐齐都出来了,站两边,看新郎。新郎羞红了脸,但他咧着嘴,嘴都咧到耳门子上了。笑得开心。黑亮的尖头皮鞋,一步步走在小巷里,向姨娘家走去。

几个娃娃跟着他在身后,起哄,嘴里喊叫着,麦儿燕女婿,麦儿燕女婿!还乐此不疲地拍着手。

父亲和母亲,还有众亲戚在姨娘家院门口,迎接娶亲队伍。鞭炮声此起彼伏,纸屑纷纷,满天飞舞。

树上的麻雀受不了这样的闹腾,纷纷离开树枝,向左面的打碾场飞去。一时黑压压一片,笼罩了半边天。

炮仗纸屑随风飘动,落在南墙根里的积雪上,似乎那冬日的红梅开了,一朵又一朵。鸡儿狗儿欢叫着,穿梭在人群里,添加着欢乐的气氛。

外婆没能来参加宴席,嘱托母亲替她添了份礼。她病了,躺在炕上,有气无力的,我和母亲去探望。母亲熬了稀粥,外婆喝了一碗,悠悠地说,一个好好的媳妇没有了。

母亲笑笑,规劝道,好丫头多着呢,木沙儿娃子,不急。

外婆说,你们不知道,麦儿燕不情愿这婚事,偷偷哭呢。她心里惦记着木沙呢。

母亲回话,我怎么会不知道,你看见了没,麦儿燕前些日子头上苫的那块红纱巾,还是木沙给买的。木沙藏在柜子里,我翻东西时见了,后来,麦儿燕苫头上了。

外婆苦笑一声,嗔怪道,这小子,挣钱了,还没给我买过啥,就想着人家了。

外婆屋里烧着火盆,在地脚下火星噼哩啪啦。火光暗红,亮一下,亮一下,像黑夜里远处隐隐的灯火,我瞅着出了神。

屋里细密的尘埃,在暗淡的光线里舞蹈。母亲和外婆长一声短一声地叹息着。母亲讲,那时节,觉得两个娃娃还小,没想到他们先定下来了,再不好说了。他们如果有心,就不会答应那人家。外婆回应道,理是这么个理。

哥和麦儿燕的事就这样完结了,我也说不出个所以然来,心里挺为他俩惋惜的。

过了一年,麦儿燕生了个儿子,抱姨娘家来,我们就跑去看他,逗他玩。又一年,麦儿燕儿子会走路了,麦儿燕牵着他的小手回娘家来了。这次,麦儿燕长住下了,不准备回去了。

原来麦儿燕在闹离婚,巷子里一时都传扬着这件事。原因是,那大学生不养家,在外面胡吃海塞,不是一个过日子的人。麦儿燕和他争论,他打了麦儿燕,把眼窝打青了。姨夫不干,把麦儿燕接回了家。

麦儿燕又回到了小巷,带着她白白胖胖的小子。麦儿燕没有了当姑娘时的矜持和拘束,姨娘好像不再那么管着她了。

麦儿燕的哥哥前两年娶进了媳妇,一直和姨娘不对路,三天一吵,五天一闹。麦儿燕娘俩一回来,气氛似乎更不对了。没上三个月,儿媳妇闹着硬是分了家,搬了出去。

事情凑在了一起,姨娘苍老了许多,一向喜欢串门聊天的她,一下消沉了。姨夫一向也是沉默寡言的,俩人常常对坐在炕上,也不说话,就那么坐着。

麦儿燕操心着家里的三顿饭,带着儿子。她也时常会来我家串门,从小就习惯了,她来了,母亲还是照常欢迎她。和她坐炕上,打袼褙,绣枕套,说闲话。

麦儿燕手巧,爬炕桌上用铅笔在白纸上画枕头样,画鞋样,一张是一张,又大气,又中看。母亲好生喜欢,左瞅了右瞧,当宝贝使,一张张夹在书本里,搁柜顶上。我们是够不着的。

我發觉,哥哥回家的次数明显多了起来。麦儿燕来找我母亲铰鞋样,画枕头面,会漫不经心地打问我哥的去向,眼神充满了期待。那双眼睛还是那样好看,水汪汪的。

这两三年里,父母亲给哥哥说了好几门亲事,哥哥都不表态。而且他先前长时间不回家,婚事总是一拖再拖。麦儿燕的出现,似乎打破了一种常规,母亲和父亲担忧起了什么,暗地里,对哥哥的婚事紧迫了起来。

一天晚饭后,父亲提起了哥哥的婚事,讲有人来做媒,要给人回话,逼哥表态。在父亲的一再追问下,哥哥涨红了脸,说出了“麦儿燕”三个字。母亲一听,脸一沉,立马就拒绝了,说她现在是二婚,还带着个孩子,不行。

父亲冷冷地扫一眼哥哥,显然对哥哥的话非常不赞同。大家陷入沉默中。我在炉子边削铅笔,心不在焉,铅笔削了断,断了削,一根铅笔生生给我毁了。

母亲看到了,过来往我脑门上一巴掌。我再没心思削,吊个脸杵那儿。父亲拧身撇我一眼,对哥讲,那西滩亲戚家丫头你去看一下,我们看了,不比麦儿燕差。

哥哥欲张嘴表明些什么,父亲一掀门帘,很冷漠地出去了。母亲带着哭腔,对着哥讲,不行的,不行的,叫这一巷子的人怎么看。

哥哥面对母亲的泪眼,没有继续说什么,过来默默间帮我削好了两根铅笔,摸了摸我的头。我的心情瞬间好多了。

哥哥去没去西滩我不知道。父母亲忙着扯布料,买茶叶,然后请媒人出马,去提了亲。

哥哥有好长时间没回家来。一次回来,父亲强硬地带哥哥去了西滩。

哥哥从西滩回来,朝炕上撂下一对绣花鞋垫。有意思的是,这鞋垫的花色和麦儿燕给哥哥的很像很像,像一人绣出来的。但花是不同的,这绣上的是一对石榴花。

母亲拿起鞋垫,直夸这丫头手巧,看这花绣的,简直活了。母亲嘴里直夸赞,你看这绣功,实话要比麦儿燕好一些。

哥哥这回仿佛动了心,拿鞋垫反复在手里,后来放进鞋子里。踯躅了会,打了盆水,坐在台沿上,洗净了脚,穿上了鞋。

他从屋里走到屋外,从屋外走进屋里,走来走去,那一招一式透着兴奋和欢喜。母亲看着他的一举一动,在一旁偷偷地乐,眼里流出欣慰、幸福的泪水。

父亲在炕头,望着窗外,不时拧头望一眼哥哥,眼里满满的爱意。哥哥看一眼母亲,看一眼父亲,羞怯起来,搔着头皮,嘿嘿地笑。

那双大眼睛明亮清澈,似深夜房檐下一对红灯笼,鲜活喜气,生机勃勃。我似乎又看到了很久以前的场景,麦儿燕来找我哥问作业的那次,我哥的神情就是这样的。我哥的眼神很久没有这样快活过了。

父亲眉宇间浮着喜色,母亲眼窝里泛着点点水波。家里似乎从来没有这样的和谐过,温暖过了。

母亲钻进厨房,擀杖在案板上欢快地响起来。我心里欢呼着,今晚要吃青稞长面了!这一般是招待客人的,今天这日子也特殊。

院子里父亲养的灰鸽子白鸽子咕咕地叫,扑噜噜地飞,院门口的狗儿盯着鸽子的身影,左腾右挪,嘴里轻声吠着,它寂寞,是想跟鸽子套套近乎。

鸽子无视狗儿,一步步踱到水盆边,慢慢的,优雅地转动着脖颈,一点点喝水。

暮色渐次暗沉,我坐在花院墙上,打量着我家低矮的土房屋,我家的土庄廓院,打量着过往,思忖着什么。

正如母亲说的,女孩子大了,就蔫了,此刻我似乎也蔫了。默默地,开始想一些事了。巷子里娃娃们的声音高高低低传来,也没能打动我,我依旧静默着。

我发现,这样的时刻,这样的状态越来越多了,我难道真的长大了?似乎又不能肯定。

作者简介:马玉珍,七零后,青海门源县浩门镇人。出版散文集《悠悠墨香》一部,获青海第六届青年文学奖、海北州文艺创作“优秀作者”称号、“金门源”文学艺术奖。作品发于省内外多家刊物。系中国作家协会会员,中国少数民族作家学会会员。小说集《新姐》2019年获少数民族文学重点作品扶持项目。