飞来峰第68龛弥勒造像的年代问题再探

陈 越

(中国美术学院 艺术人文学院,浙江 杭州 310002)

一、飞来峰第68龛弥勒群像的年代疑问

飞来峰第68龛的弥勒与罗汉造像群组(图1),因其较大的雕刻规模与精美的艺术表现,一直都是飞来峰对外宣传的标志性景点。在对飞来峰造像众多的研究中,也多有涉及此龛的风格、年代问题。但因为此龛造像无任何残留题记,图像也未有明显的时代特征,对其年代的判别甚至出现截然不同的观点。判断年代较早的,有的将其视为北宋初年雕凿,如《西湖文献集成》[1],陆和森的《飞来峰石窟艺术》[2],《中国古代佛教艺术》[3]等。据这些研究称,此依据来源于清人所著《云林寺志》一书,书内明确提及此第68龛弥勒像为乾德四年(966年)雕凿。但对相关资料搜索后,目前可见著述仅有厉鹗的《增修云林寺志》与沈镕彪《续修云林寺志》,并且在此两书中并无弥勒造像雕凿于乾德四年之说。

随后其他研究者可能也注意到《云林寺志》材料的缺乏,并对雕凿于“乾德四年”这一说法产生了怀疑。近十余年飞来峰造像研究中,不少学者抛开乾德四年的定论,重新对第68龛雕凿时间进行了探讨。这也使得此龛造像的年代说分成了“宋代说”与“元代说”两种论点。在大部分的研究中,仍然将此龛视为宋代造像的代表——这也是目前飞来峰景区造像介绍牌上所标注的造像年代。此观点的代表,有俞剑华《杭州五代宋元石刻造像复勘后的一点意见》:“我们认为飞来峰最引人注目的那一铺布袋弥勒,无论从形态、精神及雕刻记述来看,都比较早,还未脱离布袋和尚的特征,还没有脱离布袋和尚原始的形态,神彩生动,形体夸张,且斜倚布袋的坐势,都表示还没有完全脱离布袋和尚的特征向弥勒转变,我们认为是宋代的作品。”[4]年代史料的缺乏,使俞剑华关注弥勒图像的历史演变,运用图像学的方法从风格上认为此造像具有宋代特征,这的确是在资料缺乏时,较为可靠的断代判断。持相似方法与观点的还有高念华,其在图册《飞来峰造像》“前言”中将68龛描述为“具有南宋风格的造像”,“与北宋时期中部和两侧等高的佛龛已有显著差别,应是一龛南宋时期的造像”。[5]

俞剑华与高念华的飞来峰论著作为研究飞来峰的代表性文章,将68龛视为宋代的观点自然影响颇大。在一些以飞来峰为参考对象来研究宋元江南佛教艺术的文章中,也有不少视第68龛为宋代作品的案例。如赵瑞娟《世俗性的宋代佛像雕刻研究》[6]的第五章第三节“以飞来峰弥勒造像为例,分析世俗化的宋代布袋弥勒造像”;司开国的《灵隐寺飞来峰南宋时期第68号龛罗汉托塔造像考释》[7]等。

但此类依照图像学研究方法所得出的结论又被其他学者所怀疑。对于俞剑华的判断依据,赖天兵认为俞剑华根据斜依布袋的造像姿势来判断时代,可能会存在误差[8]416,并根据玄奘译《法住记》文本与图像的一致与否、罗汉衣褶表现、罗汉手中捧的阿育王塔等图像分别展开分析,认为如果从图像学上看,此龛造像也可能雕凿于元代[8]430。可见,依据图像学的研究方法,并不能得到确切的年代信息。

较早提出此龛弥勒像可能为元代雕凿的有王伯敏:“此像镌记无存。疑为元代初年之作,但尚须考察。”[9]随后谢继胜等人共同编撰的《江南藏传佛教》一书中,除了造像图像之外,对造像周围的地理位置也做了比较描述,认为此造像处于元代造像的包围之中,可能为元代作品。[10]

另外还有一条《杭州元代石窟艺术》中的注释值得引起注意:“一般来说,飞来峰五代、宋的作品均属小型,而且都在洞内,摩崖上有题记的作品均属元代,没有题记的,风格也属同一时期。此龛艺术造型和雕刻技巧虽和峰上其他作品稍有不同,但根据所处地位及造像大小看来,似定在元代较妥。”[11]作者在此分析了宋代造像“小型”“洞内”等特点,已经从图像的风格研究中跳出转而思考其周围环境。但是比较遗憾的是,此论据并没有深入,仅仅只是作为注释。下文笔者希望能在前人已有的分析与判定基础上,将此龛造像放入整个飞来峰造像群中,结合宋代文人笔记、地理位置、造像目的等角度,来还原飞来峰的宋元造像思路,以及辨析第68龛具有的时代特征。

二、没有被宋人注意到的第68龛

就目前的地理环境来看,飞来峰第68龛处于一个绝佳的位置:造像正前方无一物遮挡,正对前往灵隐寺的必经道路。同时此龛位于飞来峰之北的山脚处,水平位置仅略高于人的视角,游者只需随意环顾,总能注意到冷泉溪对面有如此大龛的造像(图1),不必举目或是因为天气光线等原因而看起来费力。

而从造像本身来看,此群像雕刻技法高超,艺术表现强烈。现今出版的众多书籍以及飞来峰景区门票中,均选用此像作为整个飞来峰甚至杭州地区古代雕塑的代表作品。早些如民国时期的老照片中,我们同样能发现拍摄者多有意与此龛弥勒造像合影。(1)此处提及的照片,如1935年陶布与68龛的合影,以及1949年布列松夫妇与68龛的合影。详见沈弘编著《佛法之渊:近代杭州寺庙旧影》,杭州:浙江摄影出版社,2017年,第36-37页。这些选择很大原因在于其具有张力的表现:大肚弥勒大笑的动态准确生动,大肚大脑的夸张形象又使得整个造型更加饱满,给人以圆雕的体积感。这些照片也侧面证实了上述提到的绝佳地理位置,游人可以轻松到达此像面前。

地理位置的优势,加之强烈的艺术表现力,使得这一处体型庞大的造像群很难被到访的游人所忽视。这也是为何如今此像前一直都挤着拍照围观的游客、高声介绍的导游,而对飞来峰造像的艺术创作、描述介绍,也大多以此龛造像为中心。但奇怪的是,宋代时也有大量对飞来峰、灵隐寺的随笔游记留存至今,却从未提及过与此龛有关的丝毫信息。

唐时飞来峰已负盛名,当时以冷泉亭一带为胜。白居易的《冷泉亭记》中言:“就郡言,灵隐寺为尤;由寺观言,冷泉亭为甲。”[12]这种以冷泉亭为中心构筑的观赏景点持续到宋代,如北宋僧人释知圆的小诗《冷泉亭》,林稹的《冷泉亭》,辛弃疾的《满江红·题泠泉亭》,杭州人俞桂的《冷泉亭》,都是记述此地风景独好的游乐记述。就目前留存的冷泉亭相关诗词来看,时间分布上几乎涵盖了整个宋代,作者也多为当时大家,足以看出在宋时飞来峰冷泉亭附近的热闹场面。

到了南宋末年,在冷泉亭不远处建造了新的亭台,取苏轼“不知水从何处来,跳波赴壑如奔雷”[13]之句,将此亭命名为“壑雷亭”。此亭的建造可以说完全是因为游客的推崇:早在亭台建造之前,宋人就表现出对冷泉溪闸放水时产生巨大声响的兴趣,这点从南宋周紫芝的《观冷泉放闸二首》,范成大的《冷泉亭放水》等诗文中可见一斑。

在冷泉亭的描述中,也会夹杂着“呼猿洞口水溅溅”[14]、“惠理呼猿是此山”[15]27这类故事。传说在南朝宋时有僧人养黑白二猿于飞来峰,只要呼喊便可出现。宋人《西湖百咏》中已将“呼猿洞”作为西湖景点记述:“呼猿洞在飞来峰之中,僧慧理曾呼猿于此,名呼猿洞。”[15]27

上述三处景观地理位置都位于冷泉溪飞来峰段的上游,从视觉所见之景,耳朵所闻之声,以及口述之灵猴神奇,共同构成了宋代以冷泉亭为中心的飞来峰西北侧的重要景点。

而飞来峰之东北侧,留存的记述主要集中在龙泓洞、玉乳洞与青林洞。《咸淳临安志》中“龙泓洞”条称:“岩石室龙泓洞在天竺山灵鹫院理公岩之北,晏元献公云:在灵隐山下,吴赤乌二年,葛仙翁于此得道。《舆地志》曰:有石洞彻浙江下过萧山,有采石乳者入其洞,闻波浪声。后有人就洞两畔凿住世罗汉十六尊。”[16]256据此记述,龙泓洞原为葛仙翁得道之处,一侧的小洞传闻通向数十里外的其他地区。

方志中此般叙述,反映出宋人对此洞的兴趣,实际上此方志的编撰者潜说友,就在咸淳年间游玩龙泓洞,并留下题记。其他著名的题记还有咸淳三年南宋丞相贾似道题记、李琮等游灵隐洞记、苏颂熙宁年间记等。[17]179这些题记内容大多为到此一游的随笔,人物的身份则从不同官职的士大夫到普通文人游客均有囊括。洞天、仙释与传说,给龙泓洞添加了神秘色彩,使其成为游人驻足游览的景点。

相比龙泓洞,玉乳洞与青林洞虽也收录于宋时方志中,但两洞鲜有游览题记。取而代之的,是大量罗汉造像。《舆地志》中称龙泓洞“后有人就洞两畔凿住世罗汉十六尊”,其实所指乃是如今玉乳洞,此洞原与龙泓洞相通,后因落石问题两洞之间小道被封死,今日前往需从山体外侧绕行。青林洞在洞窟内容上与玉乳洞相似,主要功能亦为刊像,而非供游客观赏。此两洞的造像各有讲究,为研究宋代飞来峰造像思路提供了线索。有关此玉乳青林二洞的进一步分析,将会在下文叙述。

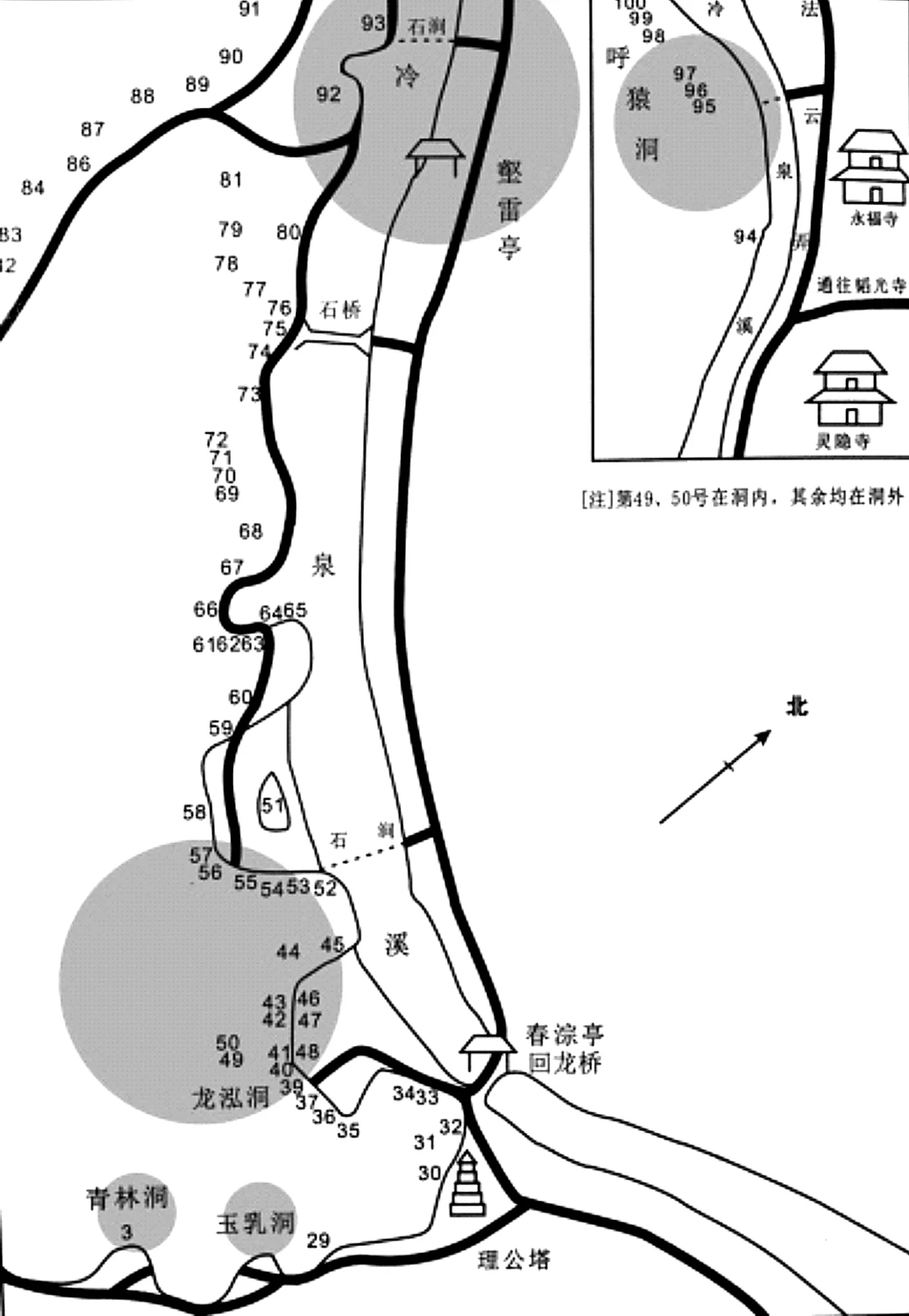

即使我们并没有掌握所有的宋人资料,但是上面所反映出的记述统一性已经向我们展示了宋代文人对于飞来峰的兴趣点在于何处。在此笔者将宋代笔记进行整理归纳,就文字描述的分布情况绘制成图2。

图2 宋代对于飞来峰一带记录的主要分布,用圈表示

从图中的分布来看,冷泉溪是宋人在飞来峰地区游玩的中心。从冷泉溪引出的冷泉亭、壑雷亭,以及冷泉亭上游的呼猿洞,至下游的龙泓洞,是宋时笔墨记录最为集中的区域。这大致说明了宋时的主要线路十分可能顺着冷泉溪行进。而如今去灵隐寺的路线也同样沿着冷泉溪,从灵隐寺山门进入,经过明代重建的理公塔、龙泓洞、第68龛为代表的群像、壑雷亭、冷泉亭,最后到达灵隐寺的寺院大门。可见宋代的冷泉溪景致分布很大程度上与现在通往灵隐寺的路线相重合,这种重合导致宋代人在看待周围景物时候,势必与现在所见相似,但是就像上文已经提到的,为何地理位置如此显眼、刊雕如此精美的第68龛弥勒却从未在宋人笔记诗词中出现过?我们很难想象,在宋代灵隐寺作为“禅院五山”的名刹之一,飞来峰作为临安城外著名山峰,游客如织的情况下能全然忽略第68龛的大型造像。

三、元初造像选址时对于68龛位置的忽视

如果说直至今日,宋代的很多笔记已经丢失,有关第68龛的记录很可能只是未流传至今。或者说,宋人并无意描述一龛佛教造像,所以今日不见任何宋代记述。那么,通过对保存相对较好的元代造像刊造顺序进行分析,或许能进一步还原元初时期的造像雕凿情况。对元初的佛教信仰者而言,他们是否注意到了这龛弥勒罗汉群像呢?

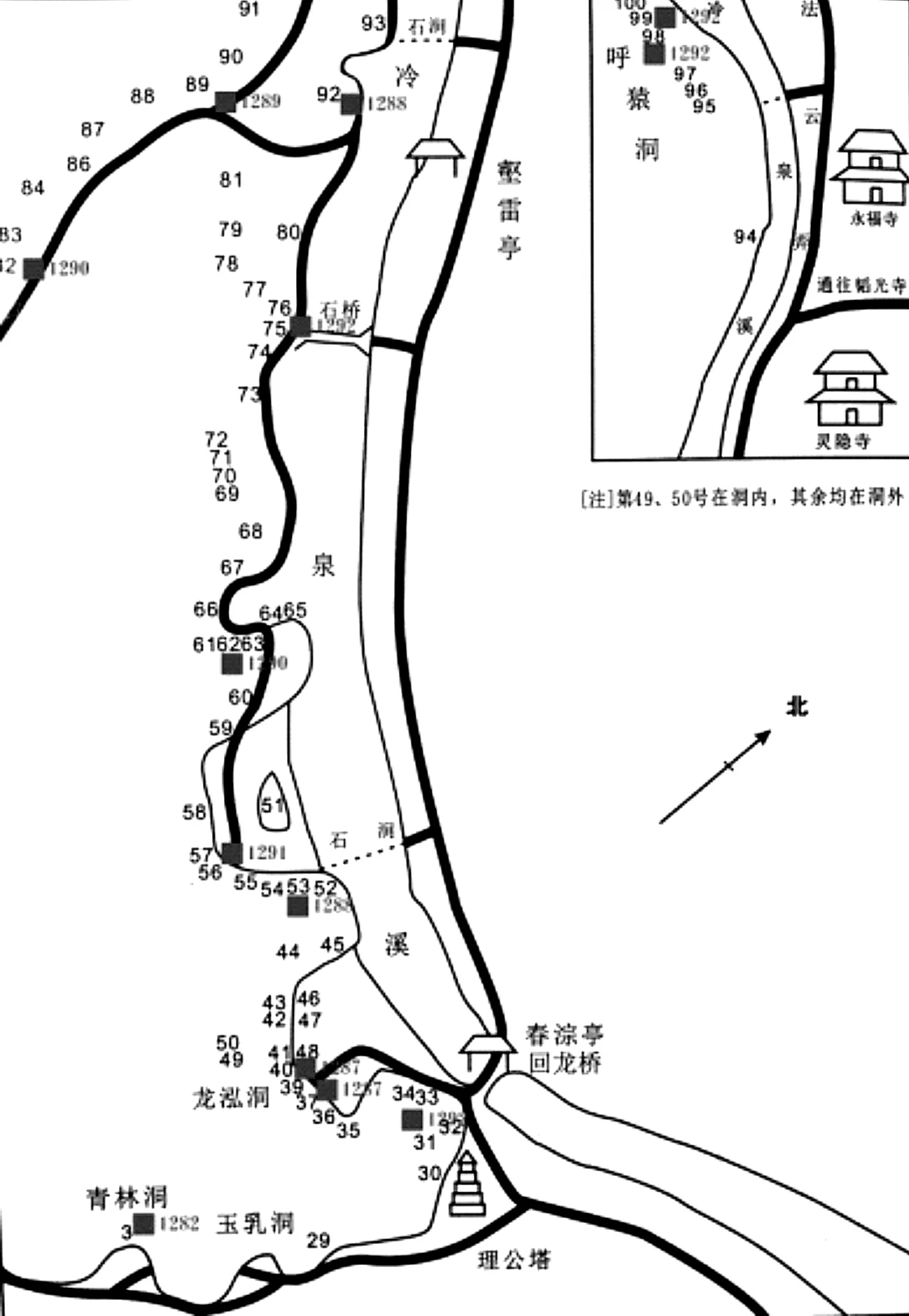

将68龛放置在周围造像群的大环境中观察,会发现飞来峰北边的造像几乎都是元代时期的作品。当然,这点并不能证明68龛也应该为元代时期,其也有可能是宋代雕凿后,元时又在其周围补刻上其他造像的结果。然而我们进一步将年代确定的元代造像进行标注,就会发现飞来峰元代造像大致的雕凿顺序(图3):元代最早的3号龛像出现在青林洞的南入口处,随后是出现在龙泓洞口的39、40号龛,还有位于冷泉亭旁的92号水月观音造像也是早期雕凿的像之一。

图3 将目前根据题记而得到确切年份的元代造像标出,发现元代早期造像出现在龙泓洞与壑雷亭附近

元代最早雕凿的3号龛造像,根据题记“至元十九年八月日宣授杭州路僧录徐□□、谭州僧录李□□”,可知雕凿于1284年。据考证,两位施造者分别为杭州与湖南长沙地方的僧人长官。[8]169而后在龙泓洞口出现了1287年的造像,39、40两龛题记为“至元二十四年岁次丁亥三月”、“功德主江淮诸路释教都总统所经历郭……”,另外龙泓洞口还有发愿题记一方,记:“宣授江淮诸路释教都总统府永福大师,施财命工镌刻佛像……至元二十五年戊子三月日答西夏僧冯□□广……”[8]150永福大师就是被后世称为“恶僧”的杨琏真迦。此时正是杨琏真迦势力最大之时,随后杭州一带发生的宋宫室上建造寺院、支持余杭南山大普宁寺刊雕《普宁藏》,以及支持完成西夏文的河西字大藏经,均与杨琏真迦有关。他的参与,势必对飞来峰的造像起到了推动作用。果然另一尊同样早期的92龛水月观音造像,有题记为“总统所董祥特发诚心,施财命工刊造观音圣像……大元戊子三月吉日题”,此大元戊子即是1288年,与杨琏真迦发心雕凿的龙泓洞口题记时间相同。

由此可见,从龙泓洞的至元二十四年(1287年)造像开始,到龙泓洞口至元二十五年(1288年)、冷泉溪上游的大元戊子(1288年)年造像,施造者的身份均是“江淮诸路释教都总统所”的官员,和青林洞3号龛造像相比,龙泓洞口开始的元代造像,不再是普通个体僧官的供奉,而是“江淮诸路释教都总统所”这个强大机构下所形成的集体行动。

功德主的变化,也带来了造像目的与意义的改变。从造像地点的选择上看,青林洞3号龛之所以出现在青林洞口,是因为青林洞在宋代就是雕凿造像的场所,直到如今还存有大量宋代罗汉菩萨像在洞内,1282年的造像活动直接继承了宋代造像的地点,并没有想要另辟一片新的天地。而1287年开始的造像大多雕凿在飞来峰北面,且造像雕凿时间集中在13世纪末的20年中,规模庞大,造像技术水平高超。这无疑是个信号,即元代雕凿者有意放弃了宋代雕凿造像的青林玉乳二洞,选择飞来峰北面重新进行一次浩大的造像工程。这是一次个人出资的造像行为,但却同时受到集体意识的影响。

既然元代飞来峰造像同时具有施造者的个人意识与短时间内共同刊造的集体意识,那么对于造像刊雕的先后顺序研究将会是个有趣的话题。个人意识的存在使得早些雕凿的像具有选择地理位置的权利。所以我们在重新审视图3中表现的造像年代时,不禁会问为何1287年与1288年山北最早的造像,分别出现在了冷泉溪下段的龙泓洞附近与冷泉溪上段的壑雷亭附近?两地相距甚远,是什么让最早的施造者选择了这两处较远的位置,而不选择中间的大片位置进行刊刻呢?

不难发现,出现在龙泓洞口1287年(第39、40龛)、1288年造像(第53龛),与出现在壑雷亭的1288年水月观音造像(第92龛),正巧属于宋代文字描述最多的两个地方。由这种巧合性可以推测:元代早期的造像选址,充分考虑到了当时飞来峰最显眼、游者最多的“景点”,进而进行雕凿。

有意将造像选址在游者较多地点,有其实际的意义,也与“江淮诸路释教都总统所”这个政府机构相适应。笔者将飞来峰所有元代造像题记归纳成表1,从表中明显可见,元初所刊造像目的并非是为了个人,而是有着很强的政治正确性:为了新成立的元代朝廷的稳定,以及对皇帝的祝福。这无疑是需要彰显的内容。

表1 飞来峰元代时期写明造像动机的题记

上述的结论在杨琏真迦施造的第89龛无量寿佛题记《大元国杭州佛国山石像赞》中进一步得以证实:“永福杨总统,江淮驰重望。于灵鹫山中,向飞来峰上,凿破苍崖石,现出黄金像。佛名无量寿,佛身合万象,无量亦无边,一切人瞻仰。树此功德幢,无能为此况。入此大施门,喜有大丞相,省府众名官,相继来称赏。”(2)该题记的整理详见方爱龙:《元·大元国杭州佛国山石像赞》,载《杭州师范大学学报(社会科学版)》2011年第5期。文中“一切人瞻仰”可见造像目的即是在于展示;又有“省府众名官,相继来称赏”,说明正如前文中提到的,杨琏真迦作为上级官员,他的造像行为带动了整个飞来峰造像的兴起。

这也能够解释为何呼猿洞地区在宋代也十分有名,但是最早的造像却没有出现在呼猿洞地区的原因。这是因为呼猿洞需要深入,不是平常游人会到访的景点。我们从宋代大量笔记记载“呼猿”的事件中可以看出,宋代普通游人所处的位置距离呼猿洞有段距离,才需要“呼”来,把猿猴招呼出来。其实目前的呼猿洞也是如此,询问飞来峰景区的工作人员得知,呼猿洞很难靠近,现今也不许游人进入。所以在元代施造者选择造像位置时,也势必想到了呼猿洞的不便利位置,从而选择了龙泓洞口以及壑雷亭附近。目前看到的壑雷亭处92龛水月观音,即是题记标注年代最早的元代造像之一,其坐落位置正巧在水流最湍急处,结合宋代冷泉溪的“壑雷”之势,水月观音在此湍流之上不仅吸引了游者的目光,而且也结合了水月观音面对“壑雷水声”的造像仪轨。(图4)

图4 现在遗存的1288年水月观音造像。其下方为冷泉溪,如今水流较小,人们可以通过石涧来到水月观音面前。本文作者摄于2019年1月

反观第68龛,其离龙泓洞、壑雷亭都有段距离。如果说68龛为宋代时雕凿,那么必定会被元代施造者所注意,从而吸引后来的施造者在其周围进一步刊雕。但是我们通过对于元代造像刊造顺序的分析后发现,早期的元代施造者似乎没有关注到68龛的位置,依然选择了龙泓洞、壑雷亭这样的景点来作为造像的第一选择,这种选择的做法就似乎是在一片空旷自然的山石中选择刊造位置一般。这点侧面反映出很可能在1287、1288年左右,在如今68龛弥勒的位置上根本没有造像,68龛造像很可能是在元代与周围其他造像一同被刊造的。

四、第68龛的表现更符合元代施造者的心理诉求

与上述元代造像大多雕凿于飞来峰北面相比,元代之前的造像大多位于飞来峰东南侧的玉乳洞(图5)与青林洞(图6)两处。宋代以及早期造像多处于东南侧可能与飞来峰周围寺院的分布有关。将宋代飞来峰周边寺院复原后会发现除了如今依然著名的天竺寺、灵隐寺之外,在山的东南面还有一个灵鹫寺。

图5 玉乳洞造像年代分布图,除有一龛为明代时刊造以外,其余均为宋代时的造像

图6 青林洞的造像年代分布图,由图中可见除了3号龛为元代早期的造像以外,其余造像均为元代之前,且宋代造像最多

《淳祐临安志》中记载:“天竺山灵鹫院法堂后,有理公岩在焉。陆羽记云:晋慧理宴息于下,岩下通人往来。”[18]此中提到的理公岩即为如今青林洞的别称。又见《咸淳临安志》卷八十有“灵鹫兴圣寺”词条:“在下天竺北慧理法师卓锡之地,开运二十年吴越王建,旧名灵鹫。大中祥符八年改今额,嘉熙元年重建,淳祐十二年又建灵山海会之阁。”[16]784此条所记灵鹫兴圣寺地址与前者的灵鹫法堂相合,应该为同一所寺院。宋人楼扶的《重修灵鹫兴圣寺》一文对于此寺记载更详:“嘉熙元年秋杪,选吴僧行果主之……越明年,作山门,易向而南。”[17]34-35可知此寺院山门面向南方,嘉熙元年的此次重建应该是原址上重建,大体上寺院的朝向应与原样同。如此一来,如今的青林洞实际是灵鹫寺的背面,故有“法堂后有理公岩”之说。而此灵鹫寺,在五代吴越国时期建立,经过宋代的数次重建扩建依然兴盛。使人不得不猜测同为宋代的青林玉乳二洞造像与灵鹫寺之间的关系。

潘高升在其文章《信仰、美术与资助——杭州飞来峰北宋五百罗汉造像浅析》一文中认为,“青林洞应该是在灵鹫寺建成后作为这个新寺院的‘石室’而存在”。依据为“青林洞内第15龛五代时期阿弥陀佛造像也和灵鹫院有关……在这龛的造像记中周钦舍净财的对象是‘西山灵鹫禅院’,即灵鹫寺”。[19]这些无不体现出青林洞内造像与宋代灵鹫寺之间的关联。

潘高升的研究帮助我们大致勾画出宋代青林洞玉乳洞的造像情况:前往灵鹫寺的信众们在寺院中参拜结束后,有部分信众出资在寺院后的洞中刊雕造像,以此来获得功德。这种动机我们可以从题记中窥得一二。根据罗振玉的校对(3)罗振玉:《龙泓洞造像题名》,收录于《罗雪堂全集》第二十四函第三册,杭州:西泠印社,2005年,第76-86页。此处的龙泓洞题记实为青林洞的题记。,青林洞中共有题记57条(4)而根据潘高升的校对,洞中题记有61条。其中有部分是罗振玉文中所没有记录的,有部分是罗振玉文中记录但是潘高升文中所没有的。本文此处使用罗振玉的版本。,分析后发现写明造像原因的有20条之多。在此全部摘录列表于下:

表2 青林洞内写明造像原因的题记

由此表可以发现宋人施造原因大致有以下四种。其一,为已故亲人施造;其二,为在世的亲人施造;其三,为自己“保身位”施造;其四,为“四恩三有”。这四种施造动机中,大多均为与自身有关的诉求。这与实地考察中对青林洞造像的感受相符合。青林洞中造像雕凿位置并不高,很多与人视线齐平甚至矮于人的视线高度,不存在允许较多信众参拜的大空间。同时不同功德主的造像组合十分零乱,除了少数十六罗汉的造像较为符合图像仪轨以外,其余造像不仅体型极小,且雕凿位置随意(图7)。学界曾经就青林洞中小型罗汉造像是否构成五百罗汉引发过争论,但事实是,目前留存的小型罗汉像不到两百尊。我们很难想象其余的三百尊均在后世被不留痕迹地破坏。或许在一开始,青林洞中出现的罗汉造像便是随意的、零乱的、不构成体系的群像,而出现这样的原因主要就是这些造像均为功德造像,而非严格按照仪轨、用作展示用的造像。青林洞造像的“功能”并非是用于信众的瞻仰供奉,更多是为了满足施造者内心的安定与祈愿。

图7 图中为青林洞一块垂下岩石上的几尊罗汉造像。这些罗汉造像体态极小,彼此之间不具有整体性。本文作者摄于2019年1月

将青林洞中宋人的题记与上文中飞来峰元代造像题记相比较,宋元之间施造者心理与造像之间的差别显而易见。宋代的造像普遍体型较小,且处于洞内居多,往往需要游者曲身进洞,才能一睹神奇的佛像世界;而元代造像则是体型庞大,有的甚至有数米之高,并且这些大型造像并非用于信众的供奉,这点与北方许多石窟造像中的大像意义不同,飞来峰的造像更多是为了一种显摆。这也难怪明代文学家袁宏道在其文《飞来峰》中称“壁间佛像,皆杨秃所为,如美人面上瘢痕,奇丑可厌”[20]。可见除了对于杨琏真迦的憎恶以外,另一方面也是因为元代造像太过于张扬,全然毁坏了原有的飞来峰自然景致。

回到本文中心论述的第68龛,从体型上看,此龛号称飞来峰最大,完全与宋代青林玉乳二洞内造像不同。同时中心弥勒被周围的十八罗汉包围,弥勒的动态形象与中心位置使得造像的表现效果十分出众。此龛使用此般吸人眼球的表现仿佛正是想要将游者的视线聚焦在其上,向世人展示其雕凿的鬼斧神工。而这种表现心理正是飞来峰元代施造者的心理期望。

五、小结

通过对于宋人笔记的资料整理发现,宋时飞来峰众多的景点描述中没有任何关于此龛弥勒罗汉像的记述。将宋元时期造像顺序还原,则发现宋代的造像多处于飞来峰山之东南,而元代的造像多处于山之北面,宋元时期整个造像的刊造顺序大致是由东南向北:宋代造像因为灵鹫寺的原因出现在青林玉乳两洞之中,随后元代1282年雕凿的青林洞口3号龛是个关键,自从3号龛造像之后,元代的造像位置忽然舍弃了青林玉乳二洞,转向山之北面的“热门景点”龙泓洞、壑雷亭两地,开始大规模的造像。对于这种造像位置演变的还原,使我们清楚看到68龛所处位置并不在宋元造像位置演变的路线上。

此外,对于宋元施造者心理的分析也侧面证实了上述论点。飞来峰宋代与元代造像有着不同的施造目的。前者更多是为自身以及周围亲人祈福而施造,且大多像因为仅仅具有“积功德”的作用而被制作得体型较小;而后者的元代造像均提及为帝王国家祈福,其体型庞大且雕凿精美,具有极强的展示性和观赏性。第68龛的构图表现,以及位置选择,均体现出期望被观看的用意,这种用意正与元代施造者的心理活动相吻合。由第68龛所处的地理位置,以及所展现出施造者的展示心理可见,第68龛弥勒罗汉群像,应为一龛元代造像。