《军医杂志》与抗战时期山东军区的 卫生工作宣传

文·罗文

1937年全面抗战爆发后,中共山东省委领导山东抗日军民创建了山东抗日根据地,并成立了八路军山东纵队。1942年8月,山东纵队改建为山东军区;1943年3月,第115师与山东军区合并,组成新的山东军区。随着山东军民抗日武装力量的逐步壮大,如何在战争环境下提高医疗卫生水平、保障军民的身体健康,亦成为山东军区党组织深切关怀的问题。新的山东军区中设卫生部,由白备伍、谷广善分任部长和政委,并组织创办了多种医学期刊。《军医杂志》是1943年新的山东军区成立后创办的第一种医学期刊,本文聚焦于《军医杂志》的编辑出版历程,并对其刊载文章进行分析,进而展现抗战时期山东军区卫生工作宣传的实态与效果。

一、《军医杂志》的编辑出版概况

《军医杂志》于1944年1月1日在鲁南创刊,由山东军区卫生部主办,白备伍任主编,主要介绍现代医疗技术和战地救护知识等方面的内容。[1]由于当时的山东军区尚处农村地区,医疗水平和专业医护人员有限,加之残酷的战争环境使军民的身心健康受到极大的威胁,因而卫生部门的卫生防疫工作十分繁忙。1944年第1卷第1期的《军医杂志》出版时,名义上虽然以编委会负责编辑,但实际上是由军区卫校教务主任邓大山兼职。邓大山日常工作十分繁忙,因而草创的第1期上刊载的“只是几篇干巴巴的理论文章,非常不大众化”,[2]效果不理想。为此,白备伍专门选拔了曾在延安抗日军政大学就读的怡然担任主编,从此无论在内容取材还是编排印刷上都有了很大的进步。

《军医杂志》出至1卷3期,为了照顾地方卫生人员和非医普通群众的阅读习惯和订购要求,经编委会研究决定,改变名称,扩大内容,从1945年1月第2卷第4期起《军医杂志》正式改名为《山东医务杂志》,按月印刷发行,主要栏目有医学论著、工作总结、国药研究、病例报告、经验介绍等,“但仍以部队为主,而内容力求通俗实用”[3]。1945年12月《山东医务杂志》出版至第2卷第10期终刊,改办为普通的医学杂志《卫生丛刊》,以往介绍军医的部分由《医务生活》展现。

在《山东医务杂志》存在的一年时间里,杂志社编辑人员由1人增加到6人,形成了一个较为稳定的发行网络,每期的发行量达到6千多份。白备伍将办刊的成就总结为三个原因:上级组织的关怀和经费支持;读者的积极投稿和鼓励;杂志社在编辑与出版上的付出。同时明确指出了《山东医务杂志》的任务和宗旨:其一,指导山东军区的卫生事业建设,加强联络,交流工作经验;其二,作为干部之医学教材促进专业知识和理论学习,提高卫生人员的医疗技术水平;其三,解决地方卫生从业人员的阅读需求;其四,传播和普及公共卫生知识和医学常识。[4]

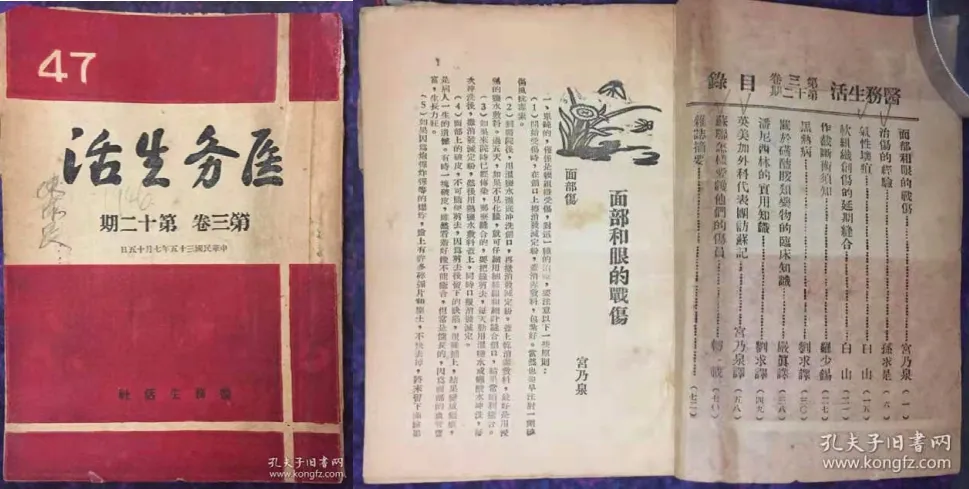

《医务生活》封面和目录

二、《军医杂志》的卫生工作宣传

(一)传递了党的卫生方针和工作指示

《军医杂志》作为山东军区加强医药卫生人员的政治思想教育和业务技术培养的指导性期刊,上级党组织及军区领导同志均关注期刊的发展,多次为期刊撰文题词。援华加拿大共产党员白求恩医生逝世后,中共中央发出全党向白求恩学习的号召。1944年的《军医杂志》第1、2期,连续转载了毛泽东所著的《纪念白求恩》一文,使山东军民进一步了解了白求恩来华帮助中国人民抗战的事迹,传递了他的国际主义精神、无私奉献精神和对医学技术精益求精的精神。此外,山东军区司令员兼政委罗荣桓、副政委黎玉、政治部主任舒同来等多次通过题词、撰文等方式,对军区的卫生工作作出指示。如罗荣桓的题词为:“为革命服务,提高个人技术,以同志态度对待伤病员,要有治病救人精神”。[5]黎玉的题词是:“人民的军医不仅要精通医务,还要精通马列主义,洗刷单纯的技术观点与个人主义思想,才会为复活每一个革命战士服务到底”。[6]《军医杂志》通过刊登这些文章和题词,提高了军区卫生人员的思想认识,对以后卫生工作提出了严格的要求。

(二)号召军区卫生干部加紧整风

1942年6月起,整风运动在全党和各抗日民主根据地普遍展开。《军医杂志》刊登了1944年罗荣桓在山东军区第一次工作会议上的讲话《卫生干部要加紧整风》,该篇讲话共有5千余字,具有一定的代表性。《卫生干部要加紧整风》全面总结了山东军区的卫生工作情况,首先肯定了既往卫生工作的成绩,在“卫生干部缺乏,技术低劣,药材又困难”的情况下不仅治愈了大批伤病员,而且连队的卫生工作也逐渐活跃起来。重视经验的同时又清醒地指出卫生人员中存在的缺点,即“强调客观困难,单纯的医院观点与脱离群众的现象”。具体而言则有以下几个方面:首先,从卫生部门整个工作来看,组织领导是不健全的,干部思想上存在着普遍的自由主义,特别表现在行政、医务和党务工作上的互相脱节和分离,损害了党的民主集中制,失掉了统一团结协同的方向,由此引起了宗派主义的丛生,造成工作上出现分歧的局面;其次,在卫生干部的个人生活照顾上有所疏忽,一些人或者工作不安心,对医生和护理工作区别对待,要求调动改行,或者满足于一般津贴制,存在极端民主化的倾向;再者,医务教育工作同样存在教条主义,学校违背了“因材施教”的原则,机械地灌输大量的课程,使文化程度低和医务工作经验缺乏的学生一时无法消化吸收如此多的知识。面对这些弊病,文章认为军事指挥部门、供给部门要协调解决经费和药品不足、卫生人员缺乏和伤病员生活等问题,尤其是卫生干部要有自我批评、实事求是的精神,胜不骄败不馁,努力克服自身的缺点。[7]

《卫生干部要加紧整风》一经登载,就引起了军区卫生人员的极大反响,从卫生部到各级卫生机构,在思想上起了新变化,医学理论和技术上有了新提高。白备伍亦撰文强调卫生干部的整风要和医疗工作中的实际问题相联系,“政治责任心差的就应当加强政治教育,医学理论与技术差的就应加强医学教育,但亦不能忽视整风”,同时要求卫生干部对于“教条的学习,技术的宗派”,从思想上加以纠正,彻底反省。[8]

(三)呼吁谨慎开展医疗救治和用药

1944年山东军区第一次工作会议上提到了许多关于治疗方面的问题,包括对病人的救治、用药和护理等方面。白备伍在《反对乱处方》一文中呼吁反对乱开处方和冒险的医疗试验,“要把病治愈为其最后目的”。《反对乱处方》指出了卫生人员在用药开处方方面存在的偏差:照搬处方,而不研究能不能治病;不懂得配伍注意事项;缺乏科学的态度;无益的“创作”和冒险的试验;以应付的心态对待医疗活动和开处方;乱用注射剂;药理知识不成熟;治疗用药与其他护理配合不协调等。这些乱开处方行为给军区的卫生工作带来了极大的危害,不仅浪费和损失了药品、经费,导致上行下效的不良之风,而且干扰正确的诊断,造成伤身、死人的严重后果。白备伍从卫生人员的医学理论学习和研究、政治责任心、态度是否科学及各级卫生机关的指导等层面,分析了“乱处方”现象的出现。最后提出各级卫生机构严格规范药品使用标准,健全检查制度和奖惩制度;卫生人员必须要从思想上、医学理论上和技术上加强学习,在开处方时谨慎注意。[9]

《军医杂志》的创办及其对卫生工作的宣传,对于战时条件下山东军区医疗卫生事业的建设发挥了重要的作用。随着《军医杂志》不断革新,对卫生防疫和健康教育的宣传更为深入和完善,唤醒民众投入抗击日本帝国主义侵略的斗争中去,这不仅为抗日战争的最终胜利奠定了坚实的基础,而且以军民健康为根本、以伤病预防为导向、以实事求是为原则等也为新中国医疗卫生事业的发展积累了宝贵的经验。

——医务工作者之歌