把电线通进脑子里的先驱,总是要得诺贝尔奖的

吴建永

黑科技还是商业噱头?

外行看热闹,内行看门道,脑机接口也不能免俗。

很多其他行业的人认为脑机接口绝对是黑科技,神秘得像科幻电影;业内人士则经常抱怨新闻太商业化,噱头多于科学进展。碰到这类讨论最好的办法是笑而不语,用故事让听众进入场景,自己产生答案。

第一个故事是测量人脑电活动的先驱,德国医生汉斯·伯格。那是在1924年, 测量人脑的电信号还是不被主流科学认可的“民科”。伯格不得不背着人,躲在地下室里偷偷研究。当时最大的问题是电子仪器还没有出现,没有办法放大仅有手机电池电量万分之一的微弱信号。

伯格试了好几种方法把脑电信号显示出来,比如用当时最敏感的悬丝检流计(即用蚕丝在磁场中悬起一个小线圈,靠电流对线圈产生的微小磁力去偏转一个小镜子来移动光点,由大名鼎鼎的开尔勋爵发明),这样就可以用电影胶片把光点的移动记录下来了。这一技术在当时确实是黑屋子里的黑科技。可惜从头皮外测量到的脑电信号实在太微弱了,伯格想了很多办法,最终还是失败了。

幸运的是,伯格后来遇到一位半个头骨缺失的一战伤兵。今天我们知道,隔着头骨测脑电信号就像隔着毛玻璃窗拍照片,效果大打折扣。而头骨缺失让脑电信号加强了很多,这使伯格坚定了人的脑电波确实存在的信心。之后他不断改进技术,终于在正常人的头皮外面测量到了脑电波。

回溯神经科学的发展历史就可以看出,把电线通进脑子里的先驱,都是要得诺贝尔奖的。可惜汉斯·伯格却没能熬过第二次世界大战,在去世前只得到了数年的诺贝尔奖提名。

今天,我们用几毛钱就能买到一片把脑电波放大千倍的芯片,轻易地把汉斯·伯格的实验演示在小学生的课堂上。这种演示常有轰动的效果,比如睁眼、闭眼时的脑电信号很不一样,体验者通常会非常惊讶。

那么,1924年的科学到今天还是黑科技吗?答案是肯定的。科学发现永远能在适当的时候变成先进的技术。面对浩瀚的文献海洋,这里举两个有新闻效应的例子:

第一个例子是2014年,脑机接口的先驱米高·尼克雷拉斯为了宣传脑机接口,成功地利用脑电信号指挥机械外骨骼,让一位瘫痪的人给FIFA 世界杯足球赛开球。

第二个例子是2015年,清华大学的脑机接口团队用脑电波驱动键盘打字,达到了每分钟60个字母的速度。之后,在2019年的世界机器人大赛上又刷新了世界纪录,达到每分钟打字145个。能用脑电波打字,就能让完全丧失语言能力的人基本正常地与他人交流。这确实是技术为残障人士带来的福音。

利用脑电信号的脑机接口是不用开刀的非入侵技术,因此门槛很低,健康人也可以使用。此迷人的魅力吸引了无数业外人士和IT 界的创业者。

入侵和非入侵技术哪家强?

既然从头皮外记录脑电波的非入侵脑机接口那么强,为什么业内人士却多在研究一种需要手术开颅的入侵式脑机接口技术呢?这是因为非入侵腦电技术有其不可逾越的极限。

前面提过,隔着头骨头皮测量脑电,就像隔着毛玻璃照相,再贵的照相机也发挥不出自己的优越性。头皮外测到的脑电只能携带非常有限的信息。

用一个比喻来解释神经信号测量技术:大脑像一座城市,神经细胞像市民,大脑中的信号处理则像市民之间叽叽喳喳地聊天,脑机接口就像记者用麦克风采访市民,了解城市里的新闻。测量脑电波就像隔着厚厚的墙进行采访,只能听见人声鼎沸,却听不清每个人在说什么。

神经细胞很小,隔着几厘米厚的头骨和头皮测量神经细胞的活动,就像用直升机从天上采访地面的人,那你能听到什么呢?你只能听到人群一起大喊。就像在体育场的上空,只能听到球迷在赢球时候的疯狂大喊,据此来判断比赛情况。

因此,测量脑电波只能测到大批神经细胞同步活动的信号,而不能测量到单个神经细胞具体的活动。因此要想了解单个神经细胞的具体活动,就需要深入到人群中,把麦克风送到每个市民的口边。这就是入侵式脑机接口的基本原理,打开脑壳,把微小的电极放到神经细胞之间去测量。

做过新闻采访的人都知道,采访一个新闻要听许多人讲话消息才精确。脑机接口也一样,要几百、几千个电极一起测量,才能从脑子里导出比较大的信息量。

不久前,埃隆·马斯克发明了脑机接口的“缝纫机” 技术,每缝一针就往大脑皮层里植入几十个微小的电极,这样几十分钟就能植入3000多个电极。3000多个 “麦克风”一起听,就有可能更精确地解码大脑内的思想活动。用业内行话说,就是入侵式技术信息传输量大。这种高信息传输速度是非入侵脑电技术永远无法达到的。

2021年5月,《自然》杂志刊登了一篇入侵式脑机接口的文章,瞬间引爆新闻。讲的是在一位高位截瘫的患者脑中植入100多个微电极,使他能实现每分钟手写90个字符,这速度已经和平常人用手打字的速度差不多了。

粗看起来,这个每分钟90字符的写字速度还赶不上清华大学团队用脑电波驱动键盘打字的145字世界纪录,那为什么有新闻轰动呢?因为这里有业内的秘密。一种说法是清华大学团队使用的技术需要全身心的投入,而入侵式技术解放了眼睛。

具体地说,清华大学团队使用的技术是用眼睛紧紧地盯着屏幕上的40个方格中的1个,每个格里面有1个字符,各个格子按照不同的频率闪光,当你盯住那个字符,你的脑电波就会和那个格子闪光的频率一样。这样,测量你脑电的频率,就知道你想打哪个格子里的字。这方法虽然简单有效,但是把眼睛牢牢拴住了,目光一漂移,打字就会立刻出错。

而入侵式脑内微电极测量的是大脑皮层运动区的神经命令。写字时手腕、手指、手臂等处的多条肌肉精确地协调运动,需要在大脑皮层的运动区同样有一大群神经细胞高度精确地协调活动。

运动皮层的指令是非常明显和确定的(想象一下每个人不同时间签名的字体都是高度一致的)。这种明显而确定的运动指令重复多次就可以被计算机学会,解析出什么样的神经活动对应了写什么字。用想象的方式来写字不需要使用眼睛,也不用思想指挥具体的比画(肌肉记忆),解放了眼睛和思想,轰动一下是完全可以理解的。这项工作更重要的意义是可以遵循同样的套路解析大脑的其他运动指令,比如坐起、走路、跳舞,最终让瘫痪患者真的能够自主行动起来。

微电极技术的崛起

那么,往大脑皮层里插微电极是马斯克发明的黑科技吗?简单的回答是:不是,但他确实做出了很大的贡献。评价马斯克的贡献需要了解一点微电极的原理,以及科学原始发明与资本跟进的关系。

测量单个神经细胞信号的电极,尺寸需要很小,所以叫微电极。神经细胞的大小只有芝麻粒的1/10,所以电极的尺寸也要很小。这有点儿像在闹市中采访一个人,麦克风要小,也要足够靠近。如果人身边的麦克风像公交汽车那么大,那么人声就会淹没在周围的噪声之中。

电极就像电线,需要有导电的内芯和绝缘的外壳,这样才能把电极尖端检测到的神经信号传导到外面的脑机接口上。怎样做出只有头发丝1/50这么细的电线,还要加上绝缘外壳呢?

业内很多人认为发明微电极技术的关键人物是一位年轻的中国留学生——杨振宁的好友凌宁。他的技术是把一根细玻璃管在火焰上烧熔,然后用力一拉,让熔化的玻璃就像拔丝山药上的糖稀一样,先拉成一根细丝,然后丝被拉断。仔细地调整火焰的温度和手上的拉力,就可以让玻璃细丝的断口保持规则。这样,拉成细丝的玻璃管壁就是良好的绝缘外壳,而充入管内的盐溶液可以导电,整体就成为一根开口直径不到1微米的微型电线,可以把测量到的神经信号导出来。

凌宁和他导师的这项发明帮助了几位诺贝尔奖获得者,奠定了神经科学中几个里程碑式的工作。当然,他们也各自获得了诺贝尔奖的提名。

凌宁的玻璃微电极技术并非他的首创,而是传承了前辈多年的技术。回溯到几百年前(17世纪60年代),科学家罗伯特·博勒就阐述过用玻璃拉丝制备精巧刀具的方法。那个年代,这种比头发丝还细的玻璃丝确实是黑科技,连细胞生物学的鼻祖罗伯特·胡克都使用并发展过这类玻璃技术。

之后的几百年,科学家一直用玻璃丝做微小尺度下的针、钩子、刀、管子等工具。到了1920年,微小的玻璃管口已經小到可以从水中抓取单个细菌。

值得一提的是巧手科学家艾伯特·巴博,用一簇小小的煤气火苗拉制玻璃微工具,手艺发展到了极致。他的工具帮助了好几位诺贝尔奖得主的原创工作。凌宁的微电极技术也得益于巴博开发的手工艺。如今,巴博的巧手已经完全被机器代替,精确的温度调整和拉力控制技术也完全存储在计算机里,一个刚入门的学生也可以比巴博还准确地拉出几百个一模一样的微电极。

微电极的技术必须和电子放大器结合才能有用。历史学家发现其实直径小到4微米的玻璃微电极在20世纪20年代已经发明,但当时没有信号放大器,微电极没法发挥威力,逐渐被科学界遗忘。直到第二次世界大战之后,电子放大器普及,才让凌宁的电极一下子风靡神经科学领域,甚至催生了一门叫“电生理”(Electophysiology)的新学科领域。

用玻璃微电极研究大脑皮层内的神经活动碰到了一个不大不小的技术障碍:玻璃太脆了,不能穿过保护大脑皮层的硬脑膜。这个技术障碍促成了另一项发明,这就是钨微电极。钨合金是造坦克用的,比钢还硬,穿过硬脑膜完全没问题。但是,怎样把这么硬的金属做成微米尺度的微电极呢?

钨微电极进入大脑

聪明的发明一般都很简单,秘密说出来就像窗户纸一捅就破。方法就是把钨丝放在盐水里再通上电。电流会剥夺金属晶格里的电子,一旦金属晶格被破坏,坚硬的钨就会像糖块一样在盐水里溶化。

一根金属丝,尖端与溶液是三维接触,而尖端之外的其他表面只与溶液两维接触,因此,尖端被电流溶解的速度比其他部分更快,一根钨丝在通电时自然就形成了一个尖端。一般让尖端达到头发丝直径的1/50时,电极就很好用了。做好的细针还要穿上绝缘外衣,并且在其尖端留下1微米左右的金属,用于和脑组织接触,以聆听神经细胞的对话。

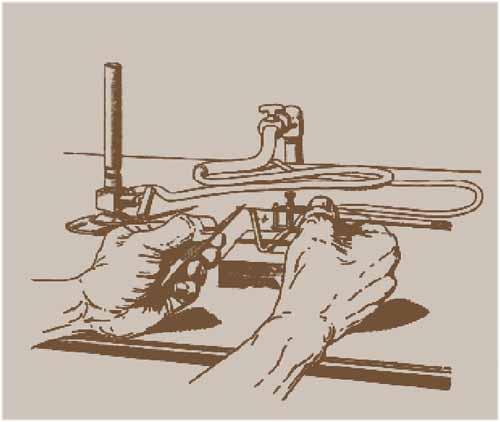

技术秘密说来简单,但还是需要科学家里那些爱动手的人,着了迷一样地日夜摸索。戴维·休博就是这样一个科学家。他学习了几位前辈制作钨微电极的技巧,并把技术优化到实用水平。玩这些虽然看起来不像科学家而更像手工艺人,但足以让他在学界顶级期刊《科学》上发表一篇文章,专门阐述钨微电极,比如尖端多大,角度多少,是尖还是钝,怎样涂漆可以暴露尖端等。

工欲善其事,必先利其器。休博的钨微电极尖端与大脑皮层神经细胞的大小正好配合,能完美地记录到神经细胞的放电信号。他与同事利用此技术攻进大脑,研究了动物大脑皮层对眼睛看到影像的反应,留下了划时代的经典成果。眼睛是心灵的窗户,他们在视觉皮层的工作启迪了之后几代人对大脑皮层的研究。几年后,休博与同事共同获得了诺贝尔奖。

打个比方,通过一个微电极来研究大脑皮层的工作原理,就相当于通过对电视屏上的一个像素的观察来猜测剧情,这当然是不可能完成的任务。当微电极达到能成功地记录大脑中神经细胞的活动时,下一步的需求就是能同时记录尽可能多的神经细胞活动。

微电极从一到多

大脑皮层活动时经常有几十亿个神经细胞同时参与,所以脑机接口有几百、几千,甚至几十万个微电极都不算多。目前的脑机接口技术已经可以使用几百到几千个电极了。

那么,怎样能制造并同时应用这么多个微电极呢?神经科学家想到了蓬勃发展的半导体集成电路技术。

所谓集成电路,就是在一块硅片上画出很多条电路,把大量晶体管器件联系起来。用同样的技术,也可以做成很多与神经细胞接触的电极表面和电极引线。

在硅片上形成电极森林,有点儿像雨水腐蚀石灰岩地面后形成的石林地貌。把硅片放在强酸中腐蚀,并遮挡那些需要形成电极的地方,就能按需要形成横看成岭侧成峰的电极阵列。

这种用硅片制造的微电极阵列也叫“犹他电极阵”,是目前已经批准可以在患者身上使用的微电极阵列。前面文中提到的能让高位截瘫患者每分钟手写90个字符的脑机接口,用的就是这种电极阵列。

早期的犹他电极阵只有100个电极(10x10),后来通过改进,硅片上电极的数量增加到了原有数量的10倍。改进原理也很简单,人们早已掌握了在硅片上画电线的技巧。如果在每根电极杆上画10条电线和10个电极表面,就能在有100根电极杆(10x10)的犹他阵列上,造出1000个(10x10x10)能够聆听神经信号的小麦克风。

脑组织像豆腐一样软软的,而且在日常活动中会经常变形或移动。坚硬的微电极,无论是玻璃、钨还是硅材质,都不能随脑组织移动。这种坚硬材质的电极和脑组织之间的相互运动,会对脑组织造成损伤,就像筷子搅和了绿豆粥。

从硬到软,跨进一大步

相互运动造成围绕电极的微损伤,会引发大脑局部炎症和类似瘢痕的胶质细胞增生。胶质细胞增生会挡在电极和神经细胞之间,让脑电信号逐渐减弱,就像在麦克风与讲话的人之间挡上一层棉被。

信号减弱问题是限制犹他电极阵广泛应用的主要原因——装电极阵是个对患者有潜在危险的开颅手术,谁也不愿意刚装上电极几个月或几年后,电极就逐渐失效了。

把电极杆变软就可以让电极像海草一样随脑组织的位移而波动,大大减少围电极微损伤。但把柔软的电极插进脑组织有很大困难,想象一下,怎样能把一根柔软的绳子垂直插進泥潭里呢?

这时,马斯克出场,解决了这个柔软电极的世界难题。

他的办法就是“缝纫机”——用坚硬的钨针把柔软的电极带进脑组织,然后把针拔出,让柔软的电极留在脑组织中。目前还不知道这个聪明的想法是否来自马斯克本人,虽然他也是非常聪明的发明家。

马斯克拥有巨大的财富,是催生这项技术的重要因素。

我们都说科学技术的进步源于科学家脑中的灵光一闪,但这种灵光一闪出现得太多了,像夏天丛林中的萤火虫,远远近近,此起彼伏。

如果没有强大的资本跟进,绝大多数闪光只能自生自灭,或者在几十年后被重新发明。马斯克不可替代的作用是利用资本将发明的过程大大加速了。

2016年,马斯克大手笔投入1亿美元创建了Neurolink 神经科学公司。两年后,公司宣称发明了一项黑科技,这就是能与神经组织和平共处的软电极和能把绳子插进泥潭的缝纫机。

大脑皮层上的缝纫机

缝纫机可以被认为是一种自动植入软电极的机器人。缝纫机针是头发丝直径的钨合金针,其尖端可以轻易插进脑组织。旁边有几个照相机负责监测,自动避开大脑表面的血管,使植入电极的过程变得很安全,很少有出血的情况。

能与神经组织和平共处的软电极是用塑料薄膜做的——在聚酰亚胺塑料薄膜上,用制造芯片的光刻技术,画上细小的图案,再镀上导电的聚合物或金属薄膜,形成细电线和与脑组织接触的电极表面。缝纫机的每一针会把这层薄膜带下一窄条,变成一根柔软的带子插进脑组织。每根带子表面是32个与神经细胞接触的电极。这样一针一针,一次手术可以植入3072个柔软电极。这是目前的世界纪录。

未来就是最后1微米的工程了。

预测未来属于脑洞大开式的幻想。但幻想不是乱想,也要根据此前百年神经科学发展的历史合理推测。笔者根据自己浅薄的知识和有限的想象力,认为脑机接口的关键在“最后1微米”,也就是电极和神经细胞的接触界面。