流砂地层深基坑集水坑明排水施工工法探究

赵津廷 贾欣媛 岳大昌 李明 侯倩

【摘 要】随着城市化进程的不断加快,地下空间的开发和利用逐渐成为发展的新趋势。相应地,基坑工程正向着面积更大、开挖深度更深的方向发展。在基坑开挖过程中,地下水的渗透与降排都会对基坑本身及周围土体产生影响,特别是基坑内超挖的电梯井、集水坑成为降水的最薄弱点。当基坑底部下存在强透水层时,极易发生涌水冒砂现象,因含砂量较高,滤网淤堵,无法进行常规的基坑内抽排水,进而导致垫层、承台、防水层等工序无法正常施工。鉴于此,文章提出一套处理此类问题的新工法,仅需投入少量的成本,在不影响现场筏板浇筑施工的情况下,完成涌水冒砂险情的处理,工艺简单,操作方便,排水效果显著,并多次成功应用于工程实践,取得了良好的经济、社会效益。

【关键词】流沙地层; 深基坑; 明排水; 钢筋笼过滤装置; 钢水箱

【中图分类号】TU46【文献标志码】A

1 集水坑明排水施工工法

随着城市建设的发展,高层建筑物不断呈现,无论是在数量还是高度上,都得到了提高,相应地,基坑工程正向着面积更大、开挖深度更深的方向发展。众所周知,基坑开挖与地下水存在着紧密的关系,在基坑开挖过程中,地下水的渗透与降排都会对基坑本身及周围土体产生影响。因此,在施工的过程中难免会遇到各种基坑事故问题,如基坑底部的涌水、涌砂,边坡失稳,地面变形以及地基承载力下降等。据统计,在已发生的基坑事故中,由于地下水处理不当而引发事故约占22 %,可以说地下水是引发基坑事故的重要影响因素之一,在富水地层施工基坑时,首要任务即是地下水控制。

地下水控制通常是根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明排或其組合。考虑管井降水的漏斗效应,基坑内超挖的电梯井、集水坑成为降水的最薄弱点。当基坑底部下存在强透水层时,极易发生涌水冒砂现象,因含砂量较高,滤网淤堵,无法进行常规的基坑内抽排水,进而导致垫层、承台、防水层等工序无法正常施工。

针对富水砂卵石地层中基底集水坑涌水冒砂的情况,通过多次试验改进,形成了一套新的处理施工工法,即在基坑集水坑内设置与集水坑尺寸相匹配的钢制水箱,利用水箱压砂;水箱下部设置带有滤网的钢筋笼,用于过滤水;在筏板浇筑完成后混凝土达28 d龄期后,采用水泥注浆,将钢水箱底部及流砂空洞空隙填充密实。该工法旨在投入少量的成本,在不影响现场筏板浇筑施工的情况下,完成涌水冒砂险情的处理,工艺简单,操作方便,排水效果显著,并多次成功应用于工程实践,取得了良好的经济、社会效益。

2 工作原理

本工法在集水坑底进行人工开挖一定深度,将预制好周围缠绕10 mm×10 mm钢丝网和40目滤网的钢筋笼过滤装置放入坑内,安装水泵进行降水;上部采用3 mm厚钢板加工钢水箱反压,抑制砂土外流。采取抗浮措施,确保水箱不上浮。安排专人值守,确保正常降排水。筏板浇筑完成后混凝土达28 d龄期后,采用水泥注浆,将钢水箱底部及流砂空洞空隙填充密实。

3 适用范围

适用于地下水位较高、基底以下为强透水地层(特别是含较厚砂层),集水坑或电梯井等超深部位的地下水无法降低、坑底涌水冒砂情况。

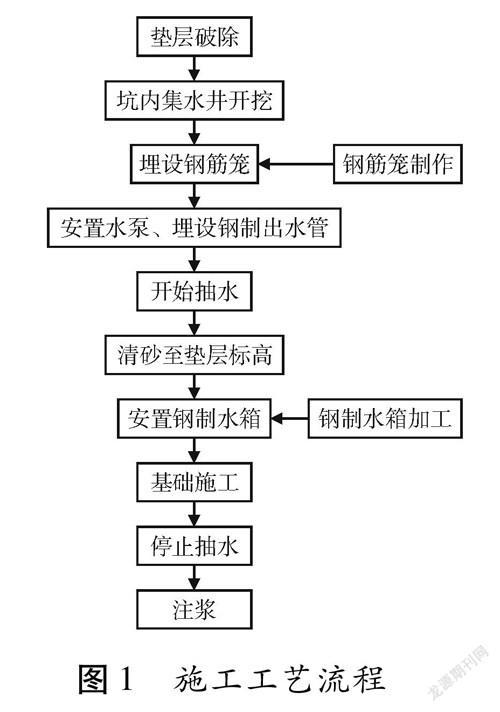

4 施工工艺流程

本工法施工工艺流程如下:坑底开槽→置入钢筋笼过滤装置→安装水泵(安装电路、安装排水管等)→抽排降水→安放钢水箱反压→基础施工→停止抽水→注浆封闭,详见图1。

5 操作要点

5.1 坑底开槽

采用小挖机破除混凝土垫层及挖孔,人工辅助修整侧壁、槽底整平(图2)。

5.2 钢筋笼过滤装置

制作方形钢筋笼(图3),尺寸满足可放入槽内,钢筋笼外缠绕10 mm×10 mm钢丝网和40目滤网,防止砂涌入水泵中,加快水泵磨损。

5.3 钢水箱加工

采用薄钢板制作与集水坑形状接近的水箱。钢制水箱加工前需测量集水坑侧壁净距,根据测量结果确认钢制水箱的尺寸。安置出水管一侧需预留出合适的距离,保证钢制水箱能正常安置。

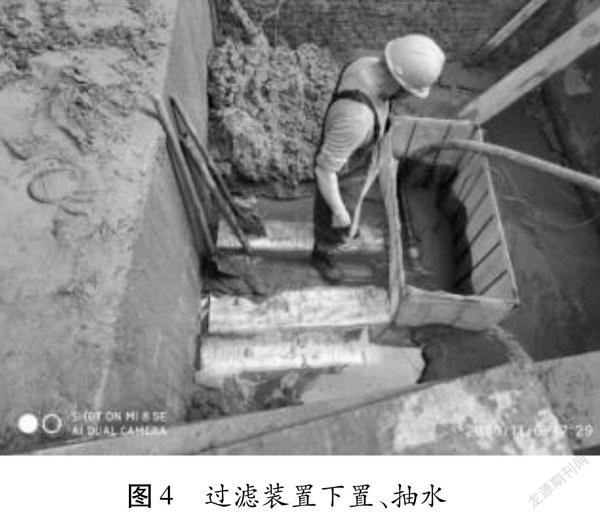

5.4 置入降排水装置

将钢筋笼过滤装置放入槽内,待水渗入过滤装置后,检测含砂量,满足要求后下放水泵,接通排水管,进行抽排水(图4)。

5.5 置入钢水箱

将钢制水箱安置进集水坑前需复核是否已经堆积的砂清理至垫层底标高以下,确保集水坑底板厚度满足设计要求后将钢水箱置入集水坑底,浇筑混凝土找平后进行基础施工(图5)。

5.6 注浆封闭

筏板浇筑完成后混凝土达28 d龄期后,采用水泥注浆,将钢水箱底部及流砂空洞空隙填充密实。

6 工程应用

6.1 工程概况

中央广场三期项目位于成都市成华区二环路东三段西侧,设4层地下室。基坑分两次修建,基坑北侧、西侧和南侧支护桩及锚索于2015年施工完成,至今已使用四年;基坑东侧支护结构于2018年初修建完成,2019年底加固后继续施工。整个基坑大面积开挖深度为17.15~18.35 m,坑内小基坑开挖深度为5.15 m。

6.2 地质条件

场地地貌单元属岷江水系Ⅱ级阶地,场地内基底以下地层由第四系上更新统冲洪积(Q3al+pl)砂卵石层、白垩系灌口组泥岩(K2g)组成,基底范围内地层特征描述如下:

中砂:褐灰色,松散,湿—饱和。以长石、石英及暗色矿物颗粒组成,含少量卵石、砾石等。该层呈透镜体状分布于卵石层中。

卵石:上部卵石以褐灰色为主,中下部卵石层多以褐黄色为主,稍湿—饱和。主要以花岗岩、砂岩、灰岩及石英岩等组成,微—中等风化,20 %卵石已强风化,一般粒径2~10 cm,大者可达15 cm以上;按N120动探击数,该层可分为松散、稍密、中密和密实四个亚层,隙间充填砂粒为主。

泥岩:紫红、砖红色,主要由黏土矿物成分组成,泥质胶结,泥质结构,厚层状构造,岩层产状近水平,部分地段现砂质泥岩。在钻探深度范围内,根据其风化程度,将其划分为强风化、中等风化两个亚层。

场地地下水主要为赋存于第四系砂卵石层中的孔隙型潜水,其次为填土裂隙中的上层滞水及基岩裂隙水,主要受大气降水及地表水渗透补给,水量丰富,以蒸发、地下径流方式排泄。上层滞水与基岩裂隙水水量较小,无统一稳定水位。勘察期间处于枯水期,受场地内及周边施工降水影响,场地地下水位变化较大,勘察时于钻孔内测得地下水稳定水位在10.2~11.7 m之间,标高为489.98~491.25 m,年变化幅度2.0 m左右。

6.3 施工重点、难点

因附近的7#、8#两口井未降水,其中7#井从降水井施工完成后就未抽水(出砂量大),8#井从2020年5月开始未抽水,水泵位于-19 m位置(基本与基底持平),导致基坑底东南角处集水坑出现涌水冒砂现象,此时基础垫层及抗浮锚杆施工已完成。

初步方案考虑重新启动降水井抽水,但因洗井无法完成而放弃;附近筏板已完成施工,挖机无法吊进场地施工,人工开挖深度受限,通过多种方案对比,最终选择采取人工开槽后置入钢筋笼过滤装置,在过滤装置内用水泵抽水的方式,实施后取得了很好的降水效果(图6)。

7 结束语

将该工法应用于实践工程中,成功解决了富水砂卵石地层集水坑涌水冒砂难题。对于垫层施工后集水坑涌水冒砂的现象,由于基底周边砂大量流失,若不及时处理,轻则影响后续工序施工,延缓工期;重则影响基坑安全、周边建筑及人民生命财产安全。一般情況下会采取人工或机械的在集水坑内打井降水的方法,但当涌水冒砂量过大,且机器无法进场施工的情况下,仅采用人力在集水坑内打井降水难以达到降水治砂的效果。采取钢箱压砂配合人工开槽降水的方式可有效解决上述问题。相对于常规治理涌砂的方法,本工法对集水坑底降水井的深度要求更低,治砂效果更强。同时工艺简单,投入人员、设备少,成本较低。

参考文献

[1]JGJ 111-2016 建筑与市政工程地下室控制技术规范[S].

[2]GB 50296-2014 管井技术规范[S].

[3]JGJ 120-2012 建筑基坑支护技术规程[S].

[定稿日期]2021-04-22

[作者简介]赵津廷(1986~),男,本科,工程师,从事岩土工程勘察、设计、咨询、施工等工作。