文化中國﹑跨界交流與華語比較文學

——以“三三”“神州社”爲中心的文學考察

金 進

[關鍵詞]三三 神州社 胡蘭成 余光中 文化中國

20世紀70年代末,特別是“美麗島事件”後,國民黨在臺灣採取的高壓統治日趨瓦解,黨外勢力日益壯大。在這種情況下,以朱天文、朱天心等外省第二代爲代表的文學社團“三三”①關於“三三”,按照馬叔禮的解釋,“以三位一體爲業,三民主義爲體,來建設中國的新禮樂”〔馬叔禮:“上王上將書”,朱西寧 等主編《三三集刊•衣缽》(臺北:皇冠雜誌社,1978),第11輯,第219頁〕。,面臨着巨大的精神困境和危機;與此同時,馬來西亞天狼星詩社的骨幹溫瑞安、方娥真等人北上臺北,組建了詩社“神州社”②關於“神州社”,據溫瑞安介紹,“這神州社是詩社,也是文社,嚴格來說,是一個共患難同真情肯爲國家社會文化教育做事的年青人社團”〔溫瑞安:“仰天長嘯:辦社十年小記”,《坦蕩神州》(臺南:長河出版社,1978),第11頁〕。社員沈瑞彬認爲,“‘神州’之更深遠更遼闊的意義,該是在心坎裏塑造祖國河山的形象以朝朝暮暮虔誠恭慕江山萬里圖之情吧”(沈瑞彬:“試闖山莊”,《坦蕩神州》,第254頁)。。由於這兩個社團都高揚文化中國的大旗,弘揚五千年中華文化的精神,尋找中華民族的精神之源,以自己的文筆書寫那個特殊時代華語文學的創作實績,因而成爲華語文學史上值得關注和研究的內容。

一 “三三”“神州社”的文學精神溯源

說到“三三”,不能不提及胡蘭成。1974年,逃亡日本多年的胡蘭成,應中國文化大學之請,來臺教授中國古典小說、日本文學、禪宗思想和“華學、科學與哲學”。愛好文學的朱西寧得知後,經常拜訪胡蘭成,兩人結爲好友。1976年4月底,胡蘭成因屬於“抗戰漢奸”被臺灣正義之士揭發,經朱西寧安排,避居於朱家隔壁。在接下來的半年裏,胡蘭成便給朱西寧的女兒朱天文、朱天心及其文友講經論道,並在寫作上悉心指導。不久,胡蘭成的《山河歲月》一書被查禁,顔元叔、余光中等愛國學者發起驅胡行動,胡蘭成最終在11月8日逃離臺灣。1977年,朱天文、朱天心等人成立文學社團“三三”,胡蘭成經常以通信方式繼續散播他的文學理念。1981年,胡蘭成亡故,“三三”編印的《三三集刊》隨即停辦。③張瑞芬:《胡蘭成,朱天文,與三三:當代臺灣文學論集》(臺北:秀威信息科技,2007);黃錦樹:《文與魂與體:論現代中國性》(臺北:麥田出版社,2006)。

“三三”先後編印出版了“三三集刊”二十八册、“三三書坊”十二册。其中,“三三書坊”有胡蘭成化名“李磐”所著的《禪是一枝花》(1979)、《中國禮樂》(1979)、《中國文學史話》(1980)、《今日何日兮》(1981)。1991年,朱天文等人還以“三三叢刊”出版了《胡蘭成全集》(九册)。因此,胡蘭成對“三三”的影響是頗深的,朱西寧則是背後的支持者。莊宜文對此總結道:“胡蘭成的著述已作爲‘三三’的基本綱領,提供形而上的理論指導,大自然五大基本法則、忠君愛國之說、中國傳統士的精神等,都成爲‘三三’青年朗朗上口的基本教義;而朱西寧議論文多以對應現實,如復興中華文化、批駁鄉土文學等,此外他還做了很多務實工作,包括將居所供爲活動場地,及提供物質資助;‘三三’青年在大專院校演講兩百餘場,自動自發、分工合作形成了一套運作系統。”④莊宜文:“朱西寧與胡蘭成、張愛玲的文學因緣”,《紀念朱西寧先生文學研討會論文集》(臺北:文化建設委員會,2003),第148頁。

在胡蘭成的著作中,影響“三三”諸人最深的是《中國文學史話》。仙枝撰文回憶道:

李磐先生是讀書人,寫文章時卻無書。……書桌上單單是一本航空信紙,一支藍色原子筆,或偶爾從外頭摘來的一束路邊花插在陶瓶裏,每天寫過一千多字,約集一章的分量,便先航空寄了來,於是《中國文學史話》就一點一描、一勾一勒地成象成形了出來。天文說,人家寫史話一類的文章,大多循迹而行,考古似的追踨考據,李先生的史話卻是自己踹了步子,要讀者依迹而往求之……我與天文讀時,啊!是這樣的,是這樣的呵!一邊兒欣喜,又要一邊兒頓足,知得太晚了!⑤仙枝:“序”,李磐《中國文學史話》(臺北:三三書坊,1980),第3—4頁。

朱天文也曾描述《中國文學史話》對“三三”諸子的影響:“因胡先生在臺灣授課的學生中多有青年寫作者,故著此作勵教激志,且援彼等青年的作品爲例多做說明,其背景如此。”⑥朱天文:“編輯報告”,《中國文學史話》(臺北:遠流出版社,1991),第2頁。

在創作中,“三三”諸子中仙枝、朱天文、朱天心等除了行文主題回應胡蘭成的說法外,甚至在文中更直接地套用他的說法。以朱天心連載於《三三集刊》第三輯的《北一女三年記》爲例,小說中的血型研究、舞蹈研究、假期夏令營、聯考考試、友人結伴出遊等,都被胡蘭成稱讚:“那好處是有唐虞三代傳下來的高曠清亮強大。現在是朱天心的《擊壤歌》有這個。……《方舟上的日子》與《擊壤歌》裏的,與朱天文《青青子衿》裏的對世人世事與物的無差別的善意,就是文學的絕對的境地。”經統計,在不到十萬字的《中國文學史話》中,他對仙枝、朱天文、朱天心、袁瓊瓊的評價有八十多處,這既反映出他心中文學理想的印證與實現,也說明“三三”諸子創作中的“胡調”遍地皆是。

除了“胡調”外,張愛玲的“張腔”也是“三三”諸子模仿的對象。例如,“傍晚坐47回家,真鮮,火車站那兒竟然有濃濃甜甜的玫瑰花香。車過信義路,伸手摘了片人行道上的翠綠樟腦樹葉,有個國中小男孩在笑我,我也笑了,想到張愛玲在《天才夢》裏的最後一段話:‘生活的藝術,有一部分我不是不能領略。我懂得怎樣看“七月巧雲”,聽蘇格蘭兵吹bagpipe,享受微風中的藤椅,吃鹹水花生,欣賞雨夜的霓虹燈,從雙層公共汽車上伸出手摘樹巔的綠葉。在沒有人與人交接的場合,我充滿了生命的歡悅。可是我一天不能克服這種咬噬性的小煩惱,生命是一襲華美的袍,爬滿了虱子。’生命是一襲華美的袍,爬滿了虱子。……然而我亦不擔心,我是肖狗的,合該生來就該有一身跳蚤的”①朱天心:“擊壤歌(之三):北一女三年記”,《三三集刊•我達達的馬蹄》(臺北:皇冠雜誌社,1977),第3輯,第206頁。。這一段中對張愛玲小說的直接引用,已很說明問題。

另一個文學團體“神州社”,與馬來西亞的天狼星詩社有關。天狼星詩社成立於1973年2月,社長溫任平,執行編輯溫瑞安。1976年11月,由於殷建波赴臺,觸發在臺與在馬的社員不和,溫瑞安、黃昏星、周清嘯、方娥真、殷建波、廖雁平等六位在臺社員退社,在臺北創立“神州社”。作爲詩社領袖的溫瑞安,長期把余光中作爲自己的精神導師。他在《龍哭千里》中,記錄了他接觸到余光中《萬里長城》的閱讀經驗:

那天你還沒有把余光中的《萬里長城》讀完,渾身血液已沸騰,你在斗室中不斷地來往行走,手指顫抖的夾着高信疆寄給溫任平,溫任平給他弟弟溫瑞安的剪報,腦海中現出的是巍峨無比,你一生都無能攀及的那象徵龍族的光榮底長城。②溫瑞安:《龍哭千里》(臺北:楓城出版社,1977),第17頁。

陳大爲在談到溫瑞安散文受余光中影響時歸納爲三個方面:第一,溫瑞安的創作主題受到余光中《剪掉散文的辮子》《下五四的半旗》等散文觀點的影響;第二,余光中講究彈性、密度和質料的現代散文理論,特別是那種文本兼容中國古典文學、文字典故技藝以及現代主義藝術美學精神特點,啓發了溫瑞安對現代散文的契機;第三,余光中將中國古典文字傳統熔鑄到現代散文的嘗試,激化了溫瑞安寫出文化中國意味的作品。③陳大爲:《馬華散文史縱論(1957—2007)》(臺北:萬卷樓圖書有限公司,2009),第55—66頁。

二 文化中國與“三三”“神州社”的文學創作

20世紀中葉,東西方“冷戰”氛圍濃厚,新生的中國遭到西方封堵,國共兩黨隔着臺灣海峽對峙。在“何謂中國”問題上,“文化中國”概念應運而生。“文化中國”一詞最早出現在1979年。以溫瑞安爲首的一群留學臺灣的馬來西亞僑生創辦了雜誌《青年中國》,最早的“文化中國”就來自他們編輯的第三期雜誌的題名,目的是以復興中華文化爲己任,發揚民族精神爲職旨。綜合起來看,“三三”“神州社”呈現的文化中國思想有三:

其一,都有“中國情結”的表現。“三三”尊崇三民主義與三位一體,前者爲孫文學說,後者爲基督教義。本欲取名“江河”,可見濃烈的中國意識。例如,“我曾聽過一個男孩說,他們班上在考中國近代史時,曾有人哭着衝出教室,因爲他實在寫不下去。但是我從來沒有過這一類的感覺,因爲中國是個鮮活熱鬧的民族,是個政治的民族,再怎麽樣動蕩悲凄的時代也都是‘江山代有才人出,各領風騷數百年’”①朱天心:“擊壤歌(之二):北一女三年記”,《三三集刊•嶺上雁字》(臺北:皇冠雜誌社,1977),第2輯,第36頁。。又如,朱天文的《蝴蝶記》第一句就是:“這一條長廊,完全是中國的。”在培養中國情結方面,“神州社”的想法與“三三”是一致的,“我常見人要從大事做起,殊不知大事乃從小事做起,小事未做好,如何成大事?所以神州社社內人人要有做大事的心理準備,但卻有做小事的親身經驗。小事不專注,大事必錯失。……神州社裏培養正氣以修身,士氣以行道,志氣以奮發,就是因爲這樣”②溫瑞安:“序”,《坦蕩神州》(臺北:長河出版社,1978),第323—324頁。。

其二,在文化理念上都持保守主義。以“三三”而言,“證諸於‘三三’日後的言論,這種排他性可表現在兩方面,一是排斥西化崇洋,呼籲民族自覺;一是對應於鄉土文學的本土化或偏窄化,以正統宏觀自居。而這樣的認同與認同之內容,正是構成朱西寧調和中國文明與基督教的理論根基,並形成藉以對抗鄉土文學和工農兵文學的‘唯一出路’”③張瀛太:“從‘傳統的現代化’到‘現代的民族化’:論《華太平家傳》與朱西寧小說創作的轉變”,徐國能主編《海峽兩岸現當代文學論集》(臺北:學生書局,2004),第394—395頁。。也就是說,“三三”一頭質疑西方文化,“一個講速度的時代,人類生命中厚重的、細膩的東西如思想、感覺、情意都必然被粗化或者被斬傷,整個民族的傳統也都被剝蝕得越益單薄。人們一旦從物質的喧鬧中冷靜下來的時候,會發覺自身真是貧薄得可怕。尤其在美國,乃是諸民族的混合,原就與其自來之文化隔着一層,再加以高度産國主義化的迫害,當更能感知一個文明大劫前的混亂與恐懼”④馬叔禮:“歷史的見證——談《根》兼論鄉土文學”,《三三集刊•一日浪》(臺北:皇冠雜誌社,1977),第6輯,第61、63頁。;另一頭抨擊臺灣鄉土文學,認爲它是美國西方文學影響下的産物,“在卡特總統的人權呼聲中,《根》所代表的尊重各民族文化的意義,一變由反傳統而傳統,由民間而官方之後,隨即成爲美國在世界各國文化單位的工作方針,於是駐華的美國新聞處便在臺灣也弄起中國的本色與鄉土文化,洪通、陳達等人的被擡捧而出,是這種尊重精神的象徵,而鄉土文學也成爲文壇上一時熱門的話題”。⑤馬叔禮:“歷史的見證——談《根》兼論鄉土文學”,《三三集刊•一日浪》(臺北:皇冠雜誌社,1977),第6輯,第61、63頁。神州詩社與“三三詩社”有着相同的立場。例如,溫瑞安《在漸亮的窗邊點亮燈光》(1975)中,否定了七等生等現代主義文學的實踐者,認爲七等生、叢蘇的現代主義作品沒有民族性可言,“究竟他們是中國小說家呢還是西洋小說家呢?我們當然可以借重西洋小說的技巧,可是我們中國小說的技巧就不值得一屑嗎?我們當然可以描寫留學美國學子的心境,但是我們還有千千萬萬子民在本鄉本土啊!爲何也不寫寫自己的東西?以一個例子來說,我們的中國神話、傳奇,已有不少因沒有發掘而湮沒了。而我們卻把注意力集中在西洋神話。這是對自己國家沒有信心,還是對自己沒有信心?更或是信心要從別的國家纔能重新拾得?這是非常荒謬的”。

其三,對昔日中國的懷戀及由此萌發的愛國之情。這是“三三”諸子文學中揮之不去的一個重要特點。這個特點與朱西寧的經歷有關。抗戰勝利後,他參加國民黨軍隊,1949年隨軍去臺灣,自言:“戎馬生涯二十餘載,深受軍旅栽培造就,卻於果恩無報,悵然在懷。解甲前後雖曾以十年光陰寫成《八二三註》,也算嘔心瀝血之作,然也猶未盡申感念之情。”⑥朱西寧:《將軍令》(臺北:三三書坊,1980),第1頁。這一情結自然會影響到他的女兒及其“三三”諸子。例如,朱天心的《擊壤歌(之二):北一女三年記》寫道:

民國二十五年,全國童子軍大檢閱時,東北已淪陷了五年。當稀稀落落的東三省童子軍代表通過司令臺時,他悄悄的拭了淚。這件事給我的撞擊一直很大,不衹是爲了英雄淚是特別的引人慨嘆,而是我真真切切的感覺到了他並不僅僅衹是我自小從課本上所熟知的歷史偉人……最重要的,他跟我們同樣都是血脉相連着的中國人,他也有和我們同樣的懷鄉和憂國,但是我們是安穩的在過着太平歲月,懷鄉衹是父親那一代中秋月明時的哀愁,憂國也衹是年輕這一代對那片海棠葉概念的關切,然而,他卻背負了整個時代的十字架,承擔着這一世紀流離失所的中國人的希冀,怎樣一個沉重的懷鄉和憂國啊!

而神州詩社的諸子,也有着這一情結。例如,溫瑞安在爲《坦蕩神州》所寫的“序”中寫道:“三月份,大家到師大附中去演講,題目就叫做‘神州人:詩天下’……我們是神州人,衹要是中國人,有一顆中國的心靈,流着中國的血液,八方風雨會中州,都是神州人。……曾問到神州社的宗旨與目標是什麽。我說是‘爲中國做點事’。”

三 “三三”與“神州社”分道揚鑣的內外因

1979年,對中國大陸文壇來說,是一個不斷對“歷史傷痕”進行反思的年份;而在海峽對岸的臺灣文壇,一路同行的“三三”與“神州社”卻開始顯現分裂的端倪。

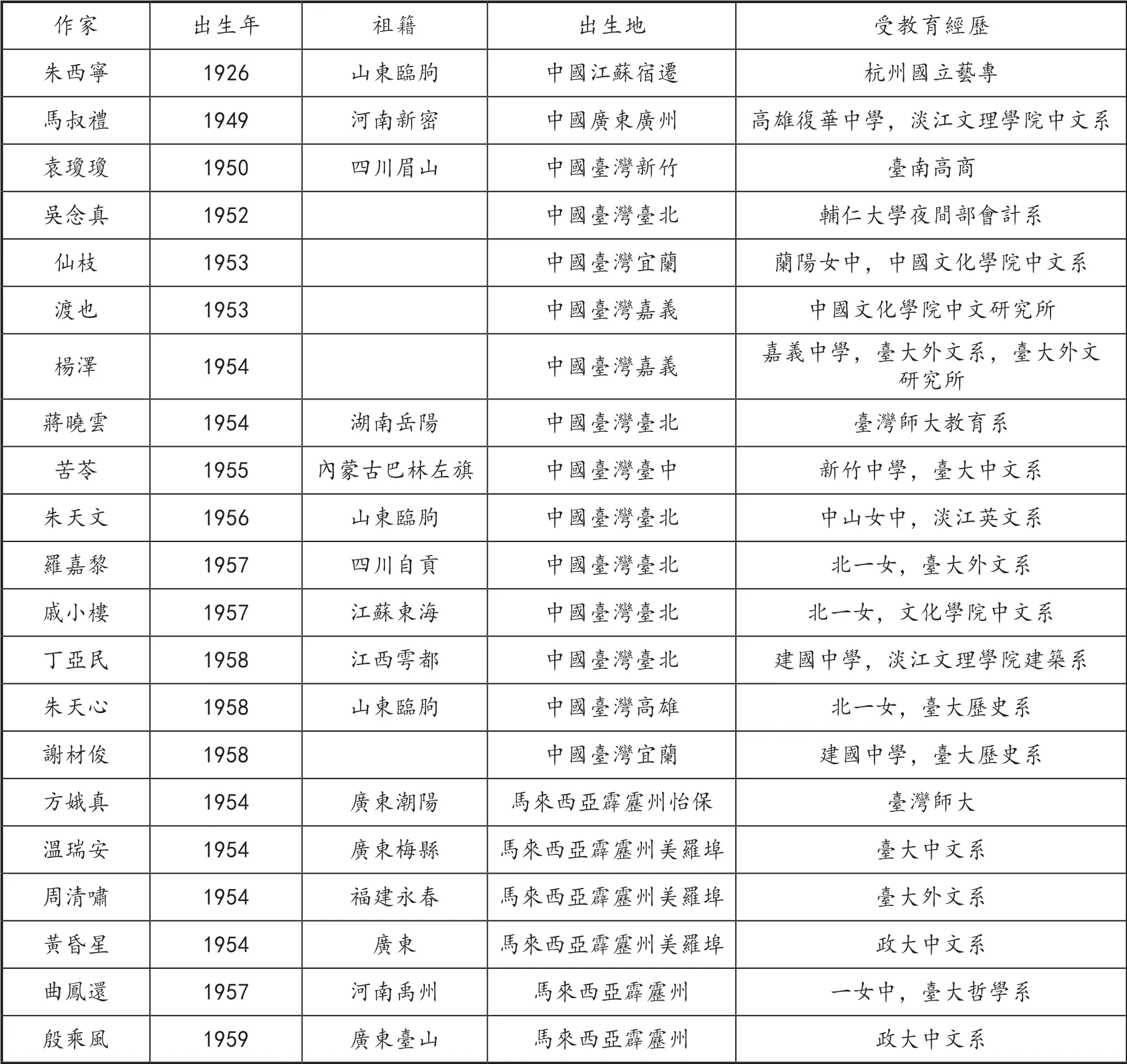

這裏,先對“三三”與“神州社”的主要成員做一比較(見下表①朱西寧至謝材俊爲“三三”主要成員,方娥真至殷乘風爲“神州社”主要成員。)。

作家出生年祖籍出生地受教育經歷朱西寧1926山東臨朐中國江蘇宿遷杭州國立藝專馬叔禮1949河南新密中國廣東廣州高雄復華中學,淡江文理學院中文系袁瓊瓊1950四川眉山中國臺灣新竹臺南高商吳念真1952中國臺灣臺北輔仁大學夜間部會計系仙枝1953中國臺灣宜蘭蘭陽女中,中國文化學院中文系渡也1953中國臺灣嘉義中國文化學院中文研究所楊澤1954中國臺灣嘉義嘉義中學,臺大外文系,臺大外文研究所蔣曉雲1954湖南岳陽中國臺灣臺北臺灣師大教育系苦苓1955內蒙古巴林左旗中國臺灣臺中新竹中學,臺大中文系朱天文1956山東臨朐中國臺灣臺北中山女中,淡江英文系羅嘉黎1957四川自貢中國臺灣臺北北一女,臺大外文系戚小樓1957江蘇東海中國臺灣臺北北一女,文化學院中文系丁亞民1958江西雩都中國臺灣臺北建國中學,淡江文理學院建築系朱天心1958山東臨朐中國臺灣高雄北一女,臺大歷史系謝材俊1958中國臺灣宜蘭建國中學,臺大歷史系方娥真1954廣東潮陽馬來西亞霹靂州怡保臺灣師大溫瑞安1954廣東梅縣馬來西亞霹靂州美羅埠臺大中文系周清嘯1954福建永春馬來西亞霹靂州美羅埠臺大外文系黃昏星1954廣東馬來西亞霹靂州美羅埠政大中文系曲鳳還1957河南禹州馬來西亞霹靂州一女中,臺大哲學系殷乘風1959廣東臺山馬來西亞霹靂州政大中文系

起先,“三三”與“神州社”的關係是相當密切的,“神州社”曾不斷藉助“三三集刊”在臺灣文學界亮相,詩社中的方娥真、玄霜、念慈還是“三三”合唱團的成員。溫瑞安也認爲,“神州社”與“三三”的不少人志向相投:“我們志同道合之士,自然有很多,每一次與他們相見,可以互相期許,可以互勵大事。……像三三的朋友,他們推崇中國文人‘士’的精神,感激大自然,好玩喜友,最重要的是他們把握了大時代裏好志氣,自然可以做出好事情。我們縱然有很多相異的地方,但盡力與雄心,都是梅花松柏,把寒冬相映成雪景的。”①溫瑞安:“序”,《坦蕩神州》,第352頁。朱天文在《大風起兮》談及“三三”與“神州社”的交往時說:

第一次見到他們是春節的晚上,夜色逼寒,襯得天上的星星分外清亮,小小的客廳裏擁簇着“神州”和“三三”的數十人。我急切的想看看他們山莊裏那位姑娘方娥真,“方”是美麗的姓,是舟子繫在江南水岸的地方,“娥”是穿水袖的嬪妃而歌而殷勤送酒,“真”是真真的真。這樣的美,可有我美麽?她坐在沙發上,我在她背後的高凳上,看不見她的臉,衹見她頭髮柔和的覆着頸子,底下一襲大紅棉襖。那頭髮的波幅是怎樣波動的,棉襖的鑲邊是怎樣鑲法的,我都一一看入了心裏,一邊刻薄的挑剔着,一邊非常的喜歡。

僑生說話的音腔總像是咬牙切齒着,又快,仿佛夏天的暴雨急急的打在路上、樹上、乾草上、瓦片上、鐵皮屋頂上,打得到處生烟,連人也打出烟來。“神州”全體唱社歌以酬答我們,光看那山雨欲來的氣勢就不得了,父親先一箭步飛上去,將茶几上養的一盤素心蘭搶救了下來。他們唱得那樣情節激昂。②朱天文:“大風起兮”,《三三集刊•落江前的手勢》,第9輯,第169、173、175頁。

在文中,朱天文還將“三三”比作漢民族,“神州社”比作楚民族:

楚民族的美是凝練的,藝術的;漢民族的美則是舒展的,政治的。所以,劍,在楚民族是浪迹江湖的劍,是虞姬的斷腸劍,項羽的英雄劍;而在漢民族則是季札佩劍出使,再是劉邦的斬蛇起義,一舉開了大漢四百年天下。……楚民族的絕美和悲壯有時反而限制了他自己,他那強大的行動力仍不是百分之百絕對的。反而是漢民族看來仿佛不成氣候一般,卻因他是開向整個陽光的日常中,一旦行動起來,乾坤也要爲之傾倒。……歷史上漢民族是宕蕩高闊的男兒家,楚民族則是他婉轉深情的妻子,所以《詩經》有個《楚辭》來相儀,劉邦更有個項羽和他是冤家。大漢開國以後楚漢融合就不大分了,像司馬相如的漢賦開展而華麗,往後李白的豪縱中也有着神話的飄渺深邃之思。楚漢之際,正是天下有事要起,風雲已在天邊滾滾欲動了。③朱天文:“大風起兮”,《三三集刊•落江前的手勢》,第9輯,第169、173、175頁。

然而,兩個文學社團之間的差異也是明顯的。首先,“三三”比起“神州社”來,更容易受到臺灣現實政治的影響。從《三三集刊》的版式和主題而言,第二輯到第二十四輯分別以“論語”(評論)、“國風”(詩)、“爾雅”(散文)、“春秋”(小說)替代分目。從分目及每一輯的封面主題看,都顯見其尊崇中國文學傳統的辦刊特色。但是,“三三”因爲與胡蘭成的關係,其創作主題深受其“禮樂中國”的影響,自然與現實中的臺灣文學創作拉開了距離。在臺灣,1975年,校園民歌興起;1977年,鄉土文學論戰,高揚起文學反映社會現實的旗幟,這不斷衝擊着“三三”的文學創作,也潛藏着“三三”被政治裹挾的複雜性。而比起“三三”的文化中國包含着濃重的黨國教育背景,“神州社”更多的是純粹的文化中國,這也是兩者分道揚鑣的一個重要原因。從馬來西亞因着僑生政策來到臺北創辦神州詩社,秉承的是天狼星詩社的“文化中國”的文學追求,繼續着“文化中國”“歷史中國”“青年中國”的文化理念,但他們的大膽言行也時刻有“因言獲罪”的擔心,這在“神州社”成立之初就深藏在溫瑞安的心中:“打開稿紙,我要寫‘序’,幾乎毫不猶疑的就要寫下:中國,這兩個我夢魂牽繫、蕩氣迴腸的名字。我知道我不顧一切寫下她的後果,也許引起別人的詫異、誤解或懷疑、不滿,但卻是我終生努力的方向。”④溫瑞安:“序”,《坦蕩神州》,第1頁。

原鄉書寫與在地書寫的差距是兩個群體之間的第二個差別。“三三”同仁中的一部分人有在大陸的經驗,如馬叔禮《日出東南隅》中的廣仔,“爸爸說他是在廣州逃難時生下的,班上唯他壓過老家邊,大夥兒聊天,是凡聊到大陸,他總用一種沾親帶故的權威口氣說:‘我告訴你們吧……’”⑤馬叔禮:“日出東南隅”,《三三集刊•嶺上雁字》,第2輯,第63頁。。而沒有大陸經驗的“外省第二代”,則選擇了以“文化中國”方式表達自己的原鄉之思:

我知道林的,他一直把中國看得很重,和我一樣,都自認是中國的孩子,但我總覺得他對中國的一切衹是憧憬似的熱愛,他並不刻意去尋求,就衹是喜歡,有時甚至會拿中國來搪塞真正的東西。但我覺得這樣太不夠了,中國的一切你一定要去學習,尤其是讀《易經》之後,纔知道中國有這麽一份包羅哲學、科學、文學、神學且俱合爲一的東西,而且那是本質的問題,會對自己的國家有信心。……我說不出來,爲什麽國樂總有一種不很開闊的祥和之氣,也許曲子不是最佳的,尚寫不出中國的胸襟來,但還是很好,屬於員外人家的富有圓滿,有短短的紅墻,檐下挂着髹了桐油,寫了姓氏的燈,有兩扇紅漆門,釘上獅頭銅環,臺階進去的庭院裏有老樹,就是這種民間的熱鬧,或說是一種雍容,總之是綉上布帛的。①謝材俊:“嶺上雁字”,《三三集刊•嶺上雁字》,第2輯,第143頁。

相比之下,出生在馬來西亞的神州詩社的成員,由於對中國沒有實體印象,書寫多有霧裏看花之嫌,多是文化中國式的想象文字。即使在對本土社會的關懷和書寫上,兩個團體也有很大差別。相對於“三三”對臺灣本土社會的深耕,“神州社”對馬來西亞本土的描寫是遠遠不夠的。由於“三三”中的多數人出生眷村,對眷村有着细腻的情感,“我是眷村孩子。有時妹妹同我形容人:‘就像眷村裏出來的。’我馬上就能一聽了然。真的沒法決定這話的意思是好的還是壞的。所謂的眷村氣息,大約是表示着一點點吊兒郎當,一點點土氣的親熱。國語腔調特別的濃重,帶着說不上是哪兒的微微的鄉音。這樣說也還是沒說清楚,衹有自己是眷村孩子,纔能明白眷村裏出來的是什麽樣子”②袁瓊瓊:“小時候”,《三三集刊•一日浪》,第6輯,第68頁。。除此之外,在第七輯中有朱天文的眷村生活回憶,第十六輯中丁亞民《林家有女初長成》講的也是眷村生活。而“神州社”在書寫現實馬來西亞社會上要弱得多,少了對馬來西亞在地感情的文學記錄和情感抒發。

王德威在談及胡蘭成與“三三諸子”的接觸時認爲,他是“以老去的‘賈寶玉’的姿態,在臺灣建立了他最後一個‘大觀園’——《三三集刊》。這個‘大觀園’,其實非常值得研究中國文學社團的同學去探討。在這個社團裏,一群青年男女跟着他吟哦禮樂、遐想日月江山,想象有朝一日以王師之態回到中原,建立他們的禮樂中國。但這個禮樂的江山最後到底也沒有達成。纔不過幾年時光,這些當年的‘三三’少年都已經逐漸地成長,歷盡臺灣劇烈的轉變,成爲所謂的‘老靈魂’”③王德威:《抒情傳統與中國現代性:在北大的八堂課》(北京:生活•讀書•新知三聯書店,2010),第198頁。。王德威點出了胡蘭成與“三三諸子”之間的異同,“三三”的創作不斷地溢出胡蘭成所框定的種種,最終造成了“三三文學”豐富多彩的面貌。而在同一時期,一群來自馬來西亞的僑生組成了神州詩社,他們以自己的文學生活詮釋着文化中國的理念。這兩個1970年代末期影響臺灣校園文學的重要創作群體,其創作中的文化理念影響了一大批臺灣當代作家,成爲日後新時期臺灣文學的中堅力量。然而,時勢造英雄,因着文化中國的理念,“三三”“神州社”風行一時,但也因與政治時事的密切關聯,“三三”的情懷在臺灣本土意識衝擊下迅速凋零,“神州社”則因熱情的中華情結受到國民黨當局的政治打壓而被迫解散。但聯繫那個特殊的時代,中國大陸行走在“傷痕文學”的路上,中國臺灣主流文學與本土文學並行。海峽兩岸文學同時在一個歷史轉捩點上留下了特殊時代的文學痕迹,其重要的歷史意義是現代文學研究不可忽視的。