从数据到知识:数据驱动教学决策的理论模型与能力提升

张学波 林书兵 孙元香

[摘 要] 为顺应时代发展,世界各国都在调整教师教育和教师专业发展政策以培养卓越教师,而数据驱动的教学决策是实现这一目标的重要手段和途径。文章通过对数据驱动教学决策相关理论模型的深入分析和原理解读,认为从数据到知识的教学决策模型不仅为教师的数据应用提供了行动框架,同时也为数据时代教师专业能力的发展和提升指明了方向。当前,针对数据驱动的教学决策研究应从一般层面的技术和阶段视角,逐步深入到教育数据应用研究的过程和能力视角,并在全面公平等数据应用伦理的指引下实现数据时代教师的专业发展。

[关键词] 数据驱动; 教学决策; 决策模型; 决策能力

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 张学波(1975—),男,浙江龙游人。教授,博士,主要从事媒介素养、新媒体传播、数据驱动的教学决策研究。E-mail:zhangxb@126.com。

一、数据驱动的教学决策发展背景

近些年来,国家出台了多个相关文件来强调将数据驱动作为新时期的教育发展理念,充分发挥数据作为新型生产要素的作用,推动教育数字转型。早在十几年前,北美和欧洲一些国家就开始对教师管理工作作出了审慎的调整,如经合组织基于对数据在教育中应用价值的重新认知,向其成员国提供了关于如何更有效地评估教师的帮助和建议[1]。当前,一些国家也着手开展试验并通过使用学生测评数据来实现这一目标[2]。在教育领域,数据驱动的教学决策是指使用数据为教育决策提供信息的过程[3]。它主要是通过将数据转化为可用知识,使数据具有可操作性,并超越数字及其统计属性,从而使其具有现实意义。

当前,随着数据驱动的决策理念向教育领域的渗透,它不仅成了教学实践的哲学基础,也变成了学校变革的重要战略[4]。对于教育研究者而言,他们也可以通过教师数据的应用视角,激励教师使用评价和考试等各类数据,了解教师具体是如何使用学生成绩数据来改进其教学的,从而可以获得数据驱动下的教师专业发展原理和方法。但现实面临的问题是,尽管有相应行政要求或政策指令,学校和教师通常对于此类行动准备不足、缺乏重视,大规模开展数据应用课堂实践的做法还未出现,学术界对于利用各类教学数据改进教学的过程关注较少,基于数据的教学决策过程原理和能力架构尚不明晰[5]。为此,本研究通过系统梳理国外相关数据驱动的教学决策理论模型,分析其理论演变的主要脉络,揭示教师数据应用能力提升的主要困境,以期为数据时代下的教师专业发展提供方向指引。

二、数据驱动教学决策理论模型和原理

(一)数据驱动教学决策的主要理论模型架构

Mandinach等最早提出了数据驱动教学决策的理论框架,他们设想技术工具可用于支持、启用和促进数据驱动的决策,试图通过技术开发协助教学者使用数据驱动教学决策模型(如图1所示)。他们认为,在数据驱动的决策中使用技术的附加值会越来越明显,它们可以协助实现数据挖掘和意义提取的功能,从而成为DDDM行动的有利手段[6]。

1. 数技协同

与许多技术创新应用一样,在回答“技术是否有效”或“技术的影响具体如何”的问题时,总会有工具“依赖”的效果争议部分。美国国家自然科学基金评估框架项目的工作人员在过去两年来审查数据时讨论的一个重要问题就是,数据和工具是否可以分离。一些学者认为,数据嵌入工具中是密不可分的,因此,必须将它们放在一起处理。而另一些学者则认为,虽然这些工具影响现有数据,或数据影响使用工具的选择,但应将其视为独立实体。鉴于教师通常通过各类工具提供的数据来协同发挥作用,因此,Mandinach认为它们之间存在复杂的交互关系。这些互动涉及一个地区的教育背景和理念,也决定了特定种类数据的重要性以及对这些数据进行调查的技术工具类型,即技术的可承受性应方便工具的使用,并与数据的类型、周边环境以及数据和工具使用的目标保持一致。Light等技术开发者强调了影响工具使用方式的若干功能特性,包括:(1)可访问性;(2)反馈回路的长度;(3)可理解性;(4)灵活性;(5)对齐;(6)与教学的联系等[7]。工具的功能特点将促进或阻碍数据的使用,如一个工具的劳动密集程度过高,个人可能不会轻易使用该应用程序。

2. 数据组织

从数据到知识连续体的定义涵盖了对决策过程至关重要的六项认知技能。在数据层面,两个相关技能是“收集”和“组织”;在信息层面是“分析”和“总结”;在知识层面则是“综合”和“优先”。不论是教师,还是校长或是地区教育主管,都面临着一个相关的数据问题,必须决定要收集哪些数据,也就是说,必须就如何为问题提供信息作出决定。个人也可以决定收集新的数据或咨询现有的数据来源。对于一位教师而言,这意味着给学生一个任务或活动来突出一个特定的学习问题。对于数据系统管理员而言,这意味着深入到地区数据仓库或调查家长来回答一个特定的问题。一旦收集了数据,就有必要以某种系统的方式对数据进行组织,以便使数据形成意义。然而,从未经合理整理的原始数据中提取意义一般是困难的,甚至是不可能的,这种组织过程需要教育工作者能够将原始数据转换为可以施加意义的信息。

3. 执行决策

教师可以分析课堂练习或考试的结果,校长可以在期末或统考中对某一年级的成绩进行考察,地区教育主管也可分析不同学校或组别学生的表现趋势,以决定他们是否有机会达到预期成绩。分析的范围可以是广泛的,也可以是有限的,这取决于调查的类型和决策者的位置。无论深度和广度如何,教学工作者们都需要对所积累的信息进行某种总结。此外,教育工作者通常面临着来自各个方向和来源的信息。因此,至关重要的是,必须为他们提供简明和针对性的信息摘要,他们才能将其转化为有用的知识,这是教学决策连续作业的最后阶段。为了将信息转化为知识,教育工作者必须要将现有信息进一步综合和提炼。最后一步就是确定知识的优先级,通常需要教师对积累的信息和知识进行价值判断,然后确定信息的轻重缓急和可行办法,解决学生的迫切问题;校长可以根据教师的反应和学生的表现,决定把重点放在某一个课程上,而不是放在另一个课程上;教育部门也可据此决定将资源不成比例地分配给最有需要的学校,以此最大限度地激发经济欠发达地区学生缩小成绩差距的潜力。总之,确定优先次序使决策者能够形成什么是基本原则,即优先解决最重要和最紧迫的,并且用最谨慎和合理的办法去解决问题。从数据到信息再到知识是一个决策过程,通过执行该决策,或在某些情况下由于其他外部原因,如缺乏资源,可能导致无法执行。执行工作会产生某种结果或影响,根据相应影响,决策者可能会决定回到六个认知步骤中的其中一个,从而创建一个反馈循环。教育工作者可能需要收集更多的数据,重新分析信息,或者重新调整知识。由于这种反馈循环,数据驱动的决策过程被视为一个迭代过程,数据導致决策和决策的执行,随后确定影响,以及折返再次通过六个过程中的一部分或全部过程。

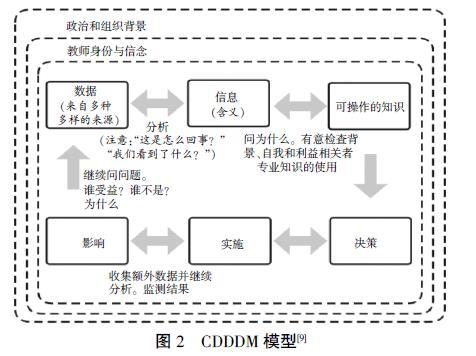

(二)基于公平视角的数据驱动教学决策概念模型

能否利用“数据驱动决策”的概念和工具有效解决学校根深蒂固的结构性差异,而不是掩盖或再现这些差异,以及这种方法有什么潜在价值和威胁?针对这些问题以及教育数据应用领域倡导的将公平置于数据使用前沿的呼吁[8],重视和利用数据来对学校的课程、教学、政策和实践作出有影响力的决定已经成为学术界的共识。为了促进数据驱动决策过程中的客观和中立,Dodman提出了批判性数据驱动决策模型(Critical Data-Driven Decision Making,以下简称CDDDM)(如图2所示),并指出,如果不鼓励批判性的自我反思,沉浸在隐性偏见和结构性压迫的理解中,教师不太可能通过使用数据充分证明差距原因(如课外课程、学校政策、教师缺陷思维和资源分配不公),从而也就不能实现他们所宣称和期望的公平结果。学校需要让教师了解并参与学校一级的结构性决策,这些决策将会影响到他们在数据使用过程中公平问题的解决[9]。因此,CDDDM推动数据使用的问題从“什么将弥补这些差距”,转移到“什么将增加和深化学校的公平”的层次,CDDDM鼓励收集数据,以阐明造成和维持学校不平等的体制机制(如社会网络、学科数据和人员统计等)。它通过对教学和学习采取批判性的系统观点,对文化响应型数据素养进行补充。不仅要求接受不公平和对自身的质疑,而且要求接受教学和学习的政治和社会背景。

此外,Ikemoto等试图对教师参与DDDM的情况进行分类,他们将DDDM描述为一个过程,在这个过程中,使用多种形式的原始数据进行解释、分析和判断,从而产生信息,进而转化为可操作的知识,随后由这些知识支持决策。随着决策得到执行,相应影响也将进一步得到监测。这个过程不是线性的,反馈信息会影响到DDDM各个阶段的运行。通过他们的分析,教育工作者把原始数据转化为信息,从数据分析中得到了意义和价值。这一阶段受到各种因素的影响,通常涉及教师的假设、学校和地区政策以及机构和教学实践。教师在这个阶段创造的信息就变成了可操作的知识。在这个模型中,知识被认为是立马可以应用的语境性信息。然后,教师利用这些情境约束的、可操作的知识来完成教学决策。当决策执行后,教师也会进一步收集相关数据,以监测决策执行的结果和影响,当教师质疑这种影响时,这个数据周期又将开始新一轮的循环。

(三)数据驱动教学决策模型的改进原理

1. 掣肘学校数据应用的现实原因

一些研究表明,教育工作者对于基于“不一定可靠和准确的数据”能够影响学生绩效的数据驱动教学决策采纳犹豫不决,问题在于教师在如何利用数据来提高学生成绩方面缺乏相应的培训,这是一个教学实践当中长期面临的问题,教师很少对教学实践和学生成绩之间的关系进行批判性思考[10]。此外,我们对教师将数据转化为可用信息和实践的认知策略也知之甚少[11]。而且,正如上文所指出的,学校大量出现的由数据驱动的决策工具并不能提供学生的详细数据,从而也就不能帮助教师收集有关特定教学策略有效性的系统证据,这是目前数据应用不受教学一线重视的主要原因,也是我们研究的出发点。

如果数据或数据驱动教学决策是非常有益的,那为什么没有更多的学校使用数据呢?原因可能是,长期以来学校里的决策基本都是学校领导根据一些信息或对知情的直觉,或以个人经验或轶事信息作出决策。这些决策是在没有数据的情况下实行的,因为查看和解释数据通常是一项非常花时间和需要专业知识的工作,在没有时间又缺乏知识的情况下,很少有人愿意去做这项工作。但是,查看数据并不一定意味着使用大量和复杂的统计数据。数据分析的目的并不是积累大量数据,而是获取和提炼有价值的信息[12]。因此,仅通过关注手头最相关的决策数据,学校就可以集中精力开展研判。教育工作者可以最大限度地利用他们的时间,而不会被埋在无关的信息中。

2. 学校可获取的数据类型

许多学校主要专注于考试成绩,各类考试成绩从而成为唯一的数据来源。这些数据虽很重要,但必须对它们进行分解(如按性别、年级、智力和认知水准等进行分类)并与其他数据相关联,才能帮助学校合理规划教学改进路径[13]。通过检查其他数据来源,包括有关学校和家庭等数据的情境或脉络信息(如课程计划、学生作业示例和家长调查结果等),我们才能开始了解考试分数的情况,然后确定可以改进的教学领域。例如,学生可能在学校阅读成绩测试方面的表现低于标准,因为他们错过了很多在校学习机会,没有完成家庭作业,或缺乏父母关爱等,学校有很多非常有用的背景数据来源。这些随时可用的数据在各级各类(从科目到年级再到学校类别)学校作出决策时非常有用。

3. 基于数据的教师决策过程

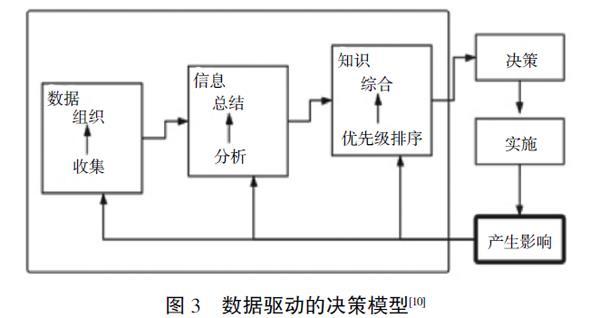

假如不借助数据分析工具,由教师来收集和分析数据,数据驱动教学决策就演变成为一个教师个体的数据素养和技能问题。那么,如果使教师具备这种素养,同时,通过收集数据和分析数据,了解问题的因果关系,这将为教师合理应用数据开展决策、科学地判断应用场景起到非常重要的作用。因此,问题发展成为如何让教师利用数据进行决策,而不是用技术来替代教师的分析过程,这也进一步引发了一系列疑问:(1)教师如何通过教师评估获得的数据来改进他们的实践?(2)该过程涉及哪些步骤?(3)什么条件促进或阻碍这些数据的使用?针对这些问题,一些研究者在上述模型基础上开发了数据使用模型,利用这些模型,可以准确地回答有关数据驱动教学的基本问题。Mandinach和Honey开发了数据驱动的决策模型来描述帮助教师学习如何使用数据来改进教学的实践(如图3所示)。

在该模型中,前三个阶段——数据、信息和知识——中的每一个都需要两项任务,Mandinach将其视为一个认知过程。第一阶段,从教师收集数据开始,这些数据包括学生作业样本或考试、人口统计或行为数据。然后以他们可以理解并将其置于背景中的方式(如以图形)来组织这些数据[14]。Mandinach指出,在这个阶段,数据本身只是数字,它们仍然是需要转化为决策的原始材料。第二阶段,通过两个任务将数据变成信息。首先,通过检查绩效趋势、查看项目级数据或书面作业中类似错误的模式来分析数据,以了解成绩差距出现的位置,寻求绩效趋势与其他数据之间的相关性。然后,教师总结个人或团队行为常见的误解。第三阶段,信息转化为知识。首先,教师综合信息以建立关于学生在学习这些任务和主题时的优劣以及问题的知识库。接下来,教师对合成信息进行优先排序。一旦教师掌握了某个问题的知识,他就可以确定一个行动方案并加以实施,以理想的方式对其进行评估,以便 DDDM 过程实现递归运转并继续指导行动。

这一模型凸显了教师评估数据的几个优点。首先是它提供了一个可以构建和辅助分析的序列;其次是它显示了每个阶段发生的决策过程,如组织或总结数据。但该模型并非没有问题,它给教学实践带来的误解是容易忽视教师专业学习这一重要环节,也就是它强调决策制定结果多于教师的专业学习过程[15]。因此,利用技术工具替代教师进行分析会减少教师的学习机会,这也是需要建立改进模型的原因之一。此外,这一模型代表了一种通用模式,但Tuytens等认为这些步骤中一些环节是可能存在的,不是所有步骤都必须得到实施,而且该模型也没有验证一个步骤如何影响下一个步骤的信息[11]。

对教师而言,最大障碍是他们不懂得如何分析数据,由于缺乏此类知识,他们往往忽视或不理解数据的分布、抽样变化和统计差异等基本概念。Confrey等发现,新手教师通常倾向于关注个别学生的数据、平均分数和通过率,而忽略数据的整体分布[13]。能够将一个数据分布作为一个整体来考察,而不只是专注于个别学生,这是一项关键的分析技能。虽然综合的衡量标准(如平均水平)更能代表整体分布水平,但它有可能会导致一定风险,如一些成绩差的学生被其他成绩好的学生所“平均”,因为平均水平并不是变异性的标志。这里举一个简单例子来说明上述问题。在制定教学目标时,由于去年某班平均分数是85分,而今年是84.6分,从分数来看,似乎是没有什么变化,也就是说,无论从经验和理论的角度来说差异都是不显著的。因此,教师会认为明年的教学可以沿用今年的做法,或制定教学目标时可以延续今年制定的目标。但实际上通过审查分布、变异量等数据后发现,原来是今年成绩好的学生分数降低了,而差生分数提升了,导致平均值没有太大变化,但变异量有变化,而这是由于今年教学目标定得过低所导致的结果。所以,教师应该据此调整教学目标,要实现让好学生成绩更好,差学生成绩也能变好,这才是根据数据进行教学决策的最佳选择。

如上所述,这些模型的基础是基于Ackoff提出数据、信息和知识连续体,其中数据被转化为信息,并最终转化为可用于决策的知识[16]。数据以原始状态存在。它们本身没有任何意义,因此,可以以任何形式存在。数据是否成为信息取决于人们对数据的理解。信息是链接到背景时被赋予意义的数据,也是用来理解和組织我们环境的数据,揭示了对数据和背景之间关系的理解。然而,它本身并不对今后的行动产生任何影响。知识是收集的被认为有用的信息,并最终用来指导行动。知识是通过一个连续的过程创造出来的。在考试信息方面,教师能够看出学生在不同项目技能和课堂教学中的得分之间的联系,然后对其采取行动,这就代表了知识。例如,在一次数学课堂考试中,一名学生得分为85分,教师根据这一数字进行分析,85分对这名学生来说成绩低了一点,应该比这个成绩高才对;怎样理解这个85分呢?就解题技能来说,教学中,这名学生对教师提问的回答情况来看,他回答了教师的问题,教师确认过,他懂得这种解法,那为什么做错了呢?应该是大意了,所以采取的教学决策是,提醒他,做完题要仔细检查一遍答案。教学决策连续体提供了从获取原始数据并将其转化为可用知识的逻辑过程。它根植于课堂、学校和区域的背景中,所有这些都将以不同的方式使用不同的数据来做出决定。

另外,教育工作者必须决定要收集哪些数据。也就是说,必须就如何为问题提供信息作出决定。例如,针对农村的一所学校,教育工作者可以广泛收集各种模式或形态的数据,如考试试卷分数、学生的作业和课堂练习等,发现学生的常见思考方式和错误模式,以及在年级考试、区考、市考和高考中该校学生出现的共同性和特殊性问题;在教学中,教育工作者可以收集教师与学生的互动(提问、讨论、眼神、表情、行为)、学生间互动等大量非结构化数据;此外,教师还可以收集外出听课心得、公开课、读书笔记、教参、考纲分析等数据。通过教研活动,教师集思广益、相互启发、相互补充,最终决定要收集的数据类型,从而开展学生学习规律的研究。一旦收集了数据,就有必要以某种系统的方式对数据进行组织,以便使数据具有意义。这种组织方案使教育工作者能够将原始数据转换为可以施加意义的信息,而对于数据具体如何组织是非常值得深入研究的课题。

三、数据驱动教学决策的能力提升困境

DDDM突出了教师评估数据使用方面的几个优势,它可以提供一个构建和辅助分析的序列,并突出了数据使用每个阶段发生的意义建构过程。但DDDM也存在一些现实问题需要未来在研究中加以解决。

(一)DDDM中教师数据解读的漠视

如上所述,技术工具虽可用于支持、启用和促进数据驱动的决策,如我们可以通过教育数据挖掘和分析技术以及多模态数据组织技术解决数据的收集、组织、分析、总结四个环节工作。但数据的合成、优先排序等环节还不能通过技术得到解决。此外,Mandinach等在提出的教师数据素养概念框架中确立了DDDM的五个不同阶段:(1)确定问题和框架问题;(2)使用数据;(3)将数据转化为信息;(4)将信息转化为决策;(5)评估结果[17]。这些不同阶段也要求教师熟练掌握不同的知识和技能,其中两项是解释数据和制定决策。教师必须能够从各种形式的数据表达中建构意义。教师还必须能够在现有数据的支持下得出关于学生认知的结论,这些能力将影响教学决策的适当性、规范性和正当性,当然也是教师与各种受众进行沟通时不可或缺的。

但截至目前,这些细节还没有一个明确的技术方案,这个问题本质上是一个教学问题,而不是技术问题。同时,由于缺乏对过程和分析细节的了解,教师通过技术解读数据,总结成为信息,往往这一过程中存在一定的困难和认知偏差。因此,我们建议使用从数据应用的视角来了解教师如何分析和使用他们的评估数据,如探索教师在不同背景下理解不同类型数据的过程[18],以及促进实施鼓励教师使用数据的计划条件[19]。从数据角度看教育问题,也即分析数据结果建构信息的意义或建构知识,这是数据科学在教育中应用的一个方面。数据科学的目标是应用数据挖掘技术,从数据中提取知识,从数据的角度发现专业或领域的问题。但数据科学必须沿用因果分析基本原则,而不是相关关系。这一点对教育工作者来说非常重要,因为只有知道了原因,我们才能对症下药。因此,传统上的数理统计和分析方法的因果分析法是基础,它包括可视化的数据方法,如因素分析法、主成分分析和差异分析法等。另外,还需要一些启发式方法,如直觉、创造力和常识等。

(二)DDDM中教师学习过程的凸显

DDDM 之所以在实践中受到一些批评,其原因之一是因为它强调决策制定结果多于教师学习过程[20]。在早期DDDM实践中,它拟定了一个单独的数据分析师的角色,在后来的演变中,它也更强调定量而不是定性数据。这一模型暗示着教师和管理人员之间各自明确的分工[18]。而最近的研究认为,DDDM过程本质上是互动的和社会性的。教师首先要理解评估数据,然后根据他们掌握的评估数据采取行动。在将这一理论应用于教师评估时,我们希望将其扩展到包括社会性学习的各个方面以及更广泛的定性和定量数据,包括管理人员对教师教学的观察、教师应用数据的目的和要解决的教学问题。假如教师能够从收集数据、组织数据、分析数据和总结数据这四个环节中进行学习,那教师就会获得更多的关于学生学习和教学的知识以及因果关系,就可以获得更多的理解,从而作出更加科学的决策。

往往根据统计分析和工具得出的结果直接让教师使用,致使教师不了解其原因,导致教师学习效果差。教师只有了解了原因,才能有的放矢地将这些知识应用到实际场景之中,也只有这样才能切中核心问题。根据因果关系判断是人类的认知技能和智力发展的基本规律,所以,必须要尊重这一规律才能获得切实有效的应用。因此,未来的研究应重点将教师置于从数据、信息及知识中学习的过程,关注教师之间的互动学习。这些设想也为教师专业社区研究、数据团队及教学团队中数据使用研究提供了理论支持。关于教师学习的研究,还包括利用教师专业发展数据开展针对教师专业发展效果的研究,如通过教师效能的绩效评价举措可以识别出能力薄弱的教师,但他们很少提供关于这些教师为什么表现不佳以及需要做些什么来改进的线索,而对教师专业发展的数据挖掘或许可以回答这个问题。

(三)DDDM中教师决策能力的构建

实际上,DDDM与数据知情决策或循证教学实践以及数据素养或评估素养这些概念有着相同的内涵和同质性,都是描述我们所说的学校数据使用的含义,但笔者认为能力和素养两者是不同层次的概念。例如,素养往往是指基础性和最基本的,而能力则强调更高层次的水平。因此,我们应该强调用数据驱动教学決策能力培育替代教师数据素养,将其作为教师专业发展方向。数据驱动的教学决策不仅规定了特异性、边界和过程,还引导我们将数据作为指导性决策的驱动力。作为具有明晰程序的可操作概念,以数据驱动教学决策替代上述各种概念,教师更能在教学实践中付诸实施。

四、结 语

当前,一线教师对数据的追捧和青睐,不仅触发了学校教学变革和改进的契机,也引发了我们对新时代教师专业发展过程的关注。通过研究数据驱动教学决策过程的特殊之处,可以开启和引导数据时代的教师学习过程。本研究通过对DDDM相关研究的回顾,发现教师数据应用过程可以增加其对数据的访问机会、评估数据的价值、就数据进行对话、从数据中学习,进而改变其教学实践,最终帮助学生学习达到更高的水平。未来相关研究应集中研究DDDM的应用过程分析,以了解教师如何随时间推移作出与评估数据相关的决策。尽管最初的数据驱动决策模型并不强调教师学习的作用,但通过对教师数据使用过程的深入研究,DDDM不仅突出了教师数据感知的个体过程,而且还彰显了教师数据应用的集体形式。可以预见,未来这一领域的研究与实践将会更好地引导数据驱动的教师学习方向。

[参考文献]

[1] Organisation for Economic Co-operation and Development. Teachers for the 21st century: using evaluation to improve teaching OECD publishing[EB/OL].(2013-07-01)[2021-07-07].https://www.researchandmarkets.com/reports/2534298/teachers_for_the_21st_century_ using_evaluation.pdf.

[2] GOLDHABER D, HANSEN M. Implicit measurement of teacher quality: using performance on the job to inform teacher tenure decisions[J]. American economic review, 2010,100(2):250-255.

[3] MANDINACH E B. A perfect time for data use: using data-driven decision making to inform practice[J]. Educational psychologist, 2012,42(7):71-85.

[4] DATNOW A, PARK V, KENNEDY-LEWIS B. Affordances and constraints in the context of teacher collaboration for the purpose of data use[J]. Journal of educational administration,2013,51(3):341-362.

[5] HERMAN J, GRIBBONS B. Lessons learned in using data to support school inquiry and continuous improvement: final report to the stuart foundation(CSE Technical Report 535). Los Angeles: UCLA center for the study of evaluation[EB/OL]. (2001-02-01)[2021-07-07]. http://www.cse.ucla.edu/products/Reports/TR535.pdf.

[6] MANDINACH E, HONEY M, LIGHT D. A theoretical framework for data driven decision making[EB/OL]. (2006-04-09)[2021-07-07]. http://www.cct.edc.org/sites/cct.edc.org/files/publications/DataFrame_AERA06.pdf.

[7] LIGHT D, WEXLER D, HENIZE J. How practitioners interpret and link data to instruction: research findings on New York city schools' implementation of the grow network[EB/OL]. (2014-05-17)[2021-07-07]. http://cct.edc.org/sites/cct.edc.org/files/publications/Grow_AERA04_fin.pdf.

[8] HAMMERMAN J K, RUBIN A. Reasoning in the presence of variability[EB/OL].(2014-03-31)[2021-07-07]. https://www.researchgate.net/profile/Andee-Rubin/publication/240209166_Reasoning_in_the_Presence_of_Variability1/links/0046353396be320530 000000/Reasoning-in-the-Presence-of-Variability1.pdf.

[9] DODMAN S L, SWALWELL K B, DEMULDER E K, VIEW J L, STRIBLING S M. Critical data-driven decision making: a conceptual model of data use for equity[J]. Teaching and teacher education, 2021,99(3):26-37.

[10] MANDINACH E B, HONEY M.(eds). Data-driven decision-making: an introduction[M]. New York: Teachers College Press,2008.

[11] TUYTENS M, DEVOS G. Stimulating professional learning through teacher evaluation: an impossible task for the school leader? [J].Teaching and teacher education, 2011,27(5):891-899.

[12] PENUEL W R, SHEPARD L A. Assessment and teaching[M]. Washington, DC: American Educational Research Association, 2016:787-850.

[13] CONFREY J, MAKER K. Secondary teachers' statistical reasoning in comparing two groups[M]. Berlin: Springer Netherlands, 2004.

[14] DAVENPORT T H, PRUSAK L. Working knowledge. how organizations manage what they know[M]. Boston: Harvard Business School Press,1998:16-78.

[15] DATNOW A, PARK V. Opening or closing doors for students? Equity and data use in schools[J]. Journal of educational change, 2018,19(2):131-152.

[16] ACKOFF R L. From data to wisdom[J]. Journal of applied systems analysis, 1989,16(1):3-9.

[17] MANDINACH E B, GUMMER E S. What does it mean for teachers to be data literate: laying out the skills, knowledge, and dispositions[J]. Teaching and teacher education, 2016,60(11):366-376.

[18] LITTLE J W. Understanding data use practice among teachers: the contribution of micro-process studies[J]. American journal of education, 2012,118(2):143-166.

[19] HOOGLAND I, SCHILDKAMP K, VAN DER KLEIJ F, HEITINK M, KIPPERS W, VELDKAMP B, et al. Prerequisites for data-based decision making in the classroom: research evidence and practical illustrations[J]. Teaching and teacher education, 2016,60(11):377-386.

[20] PENUEL W R, SHEPARD L A. Social models of learning and assessment[M]. New York:Wiley-Blackwell,2016.