非煤地层隧道有毒有害气体施工探测技术研究

沈家君,苏培东,赵 宇,赵春杰

(1.中铁十局集团有限公司大临铁路项目部,云南 临沧 675800;2.西南石油大学地科院,四川 成都 610500)

1 引言

非煤地层隧道施工中,常遭遇的有毒有害气体以硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氨气(NH3)等为主[1],由于其具有高浓度、不稳定、高危害、探测难度大的特点,目前国内铁路工程行业并无规范、标准可循,故而研究出针对非煤地层隧道有毒有害气体的探测技术具有十分重要的意义。

目前国内外关于有毒有害气体探测技术的研究多为单一探测方法。赵训等[2]提出采用地质编录和超前探测法,并对探测方案进行了说明。李鹏等[3]提出采用物探法和地质法进行非煤系瓦斯隧道的地质预报。何成[4]将地质编录法、物探法和钻探法应用于工程实际,取得良好的效果。王庆林等[5]对瓦斯隧道超前钻探施工工艺提出了要求。张忠爱等[6,7]根据隧道的地质信息和钻探法采用数学的方法定量计算有害气体的赋存位置,并且取得了较好的应用效果。苏培东等[8]提出了根据隧道的地质钻孔信息定量探测有害气体的逸出量。鲜有学者针对多种不同有毒有害气体的探测方法进行综合研究和利用。

新建大临铁路红豆山隧道穿越非煤地层时遇高压气囊式有毒有害气体,主要类型达8 种之多,在全国范围内的隧道建设中尚属首次遇到,世界罕见,超出了目前隧道有毒有害气体施工探测范围,无直接技术标准可循。

因此本文旨在总结研究红豆山隧道施工期间采用的有毒有害气体综合探测技术,摸索总结出针对非煤地层隧道多种有毒有害气体的综合探测技术,为类似隧道工程有毒有害气体施工探测提供参考。

2 工程概况

新建大理至临沧铁路(即大临铁路),始于大理,直达临沧,贯穿无量山,全线位于云南西南区域。其中,红豆山隧道为该线控制性工程,长10616m,风险等级为Ⅰ级高风险。隧道埋深最大1020m、最小14m,岩性主要以花岗质糜棱岩和印支期黑云母花岗岩为主。

隧道地处澜沧江断裂和南汀河断裂间的复杂构造区,设有2 座斜井,其中1#斜井长1799m,2#斜井长1657m,纵坡为10%。1#斜井主要穿越糜棱岩、变质砂岩、板岩和片岩,遭遇的不良地质问题以高地应力、有毒有害气体、放射性、高地温和顺层等类型为主。

3 施工方法

3.1 超前物探

3.1.1 地震波反射法

布设炮孔和接收器孔是数据采集前的基本要求。设炮孔24 个,深度1.50 m,直径35mm~38mm,均布置在离地面1.0m 左右的边墙上,需确保所有炮孔在同一水平线,各孔间隔1.5m,且最后设置的炮孔离掌子面大约5.0m。施钻时确保各炮孔倾角、倾向均在10°~20°范围内。布设接收器孔时,确保其与炮孔保持同一水平线。与炮孔不同,接收器孔深度2.0m,直径42mm~45mm,设在离洞口第一口炮孔15m~20m 的范围内,其倾角保持在5°~10°的范围内。

然后进行数据采集,通过乳化炸药瞬发电雷管的方式来激发地震波,有专门的仪器对信号进行收集。在依次引爆炸药进行数据采集时,需要避免隧道内的其他同期作业。采集的信号是数据分析的基础,这一过程有专业软件可以处理,并形成包括纵波深度偏移剖面,纵波反射面,波速、泊松比、密度曲线和反射面二维图在内的系列成果图。

基于这些图件和地质勘察阶段及洞内开挖阶段所获取的相关资料,对掌子面前方如软弱夹层、断层破碎带、节理裂隙发育情况等与围岩密切相关的地质条件进行有效分析掌握,凭借这些信息可以推断有害气体的富含区域(图1)。

图1 地震波反射法(TSP)探测施做

3.1.2 地质雷达法

地质雷达探测方法的主要应用对象是不均匀地质体,包括岩溶、断层破碎带、软弱夹层和气囊等。测试区域要避免强烈的电磁波干扰,对测线周围包括金属物在内的电磁干扰物进行清除、避绕(图2)。

图2 地质雷达法探测施做

3.1.3 瞬变电磁法

瞬变电磁法[9,10]对低阻体反应敏感,可查明含水地质体,对于探查断层破碎带、溶洞溶隙、暗河以及其他地层中的地下水体都有较好的效果(图3)。

图3 瞬变电磁法探测施做

3.2 超前钻探法

超前钻探法主要指超前地质钻孔和加深炮孔。此法是地质调查法与超前物探方法的重要补充,在这两种方法的基础上,主要承担对隧道开挖面前端不良地质的重点探测任务,对孔口有毒有害气体的溢出情况进行有效监测。钻孔过程中的气动现象是隧道赋存有毒有害气体的重要判据,因此施钻过程常常使用石灰水钻,有利于观测钻孔期间的溢气现象以及钻孔气动力现象。

3.2.1 超前水平钻孔

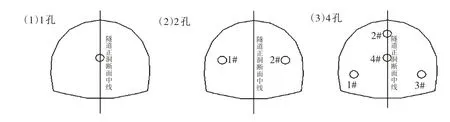

超前水平钻孔施工工艺根据现场实际施工工法情况及隧道有害气体设计时的低、中、高、极高度危险区域判识进行布孔设置,极高度危险区域设置4 孔,高度危险区域设置2 孔,中度危险区域设置1 孔。超前地质钻孔孔位、孔数、孔深、孔径可根据现场揭示的地质情况进行动态调整,以满足安全施工、整治处理和探测需要为原则,并按照现场具体要求进行施工。

具体施做工艺如下:需布设4孔时,其中1#、2#和3#孔呈等腰三角形布置,4#孔宜布置在掌子面的中心位置;需布设2孔时,在掌子面左右幅中间高度位置布置,1#、2#孔孔位离断面轮廓线的距离宜控制在1.5m~2m。孔位布置如图4所示。

图4 超前钻孔孔位布置示意图

钻孔深度30m 时,立角控制在1°~3°,有害气体高度或极高度危险区域里程段落,采用超前地质钻孔应确保终孔在隧道开挖轮廓线之外5m 以上,钻孔外插角应大于13°。

在钻探过程中,要时刻注意是否发生溢气和钻孔气动力现象,大致判断有毒有害气体的空间位置展布。一旦发现有害气体的溢出现象,要立刻断电停钻,组织人员撤离至开阔通风地带,并及时上报技术负责人以便采取有效措施。

有毒有害气体检测人员必须配备便携式CH4、H2S、CO、CO2、SO2、NO2、NH3、O2检测仪,跟踪超前钻孔钻进进行实时监测。

3.2.2 加深炮孔

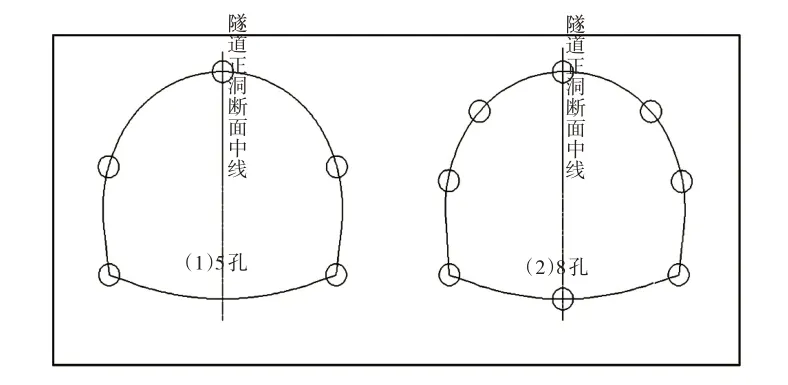

加深炮孔主要采用风钻形式在隧道掌子面进行钻孔和探测。与循环进尺相比,加深炮孔长度更深(至少加深3m)。发生异常情况时,加密加深炮孔进行探测,探测深度不小于5m。加深炮孔孔位布置如图5所示。

图5 加深炮孔孔位布置示意图

加深炮孔和超前地质钻孔探测过程中,是否发生气溢现象以及顶钻等气动力现象,需要由专业检测人员全程在孔口进行随时监测,并时刻注意空气风流中是否存在异味,确保及时发现有毒有害气体的溢出。一经发现,则需对气体的性质、含量、浓度、压力、涌出量等进行检测测试,并大致判断有毒有害气体的空间位置展布并进行记录,确定大致位置,进而指导下部施工。

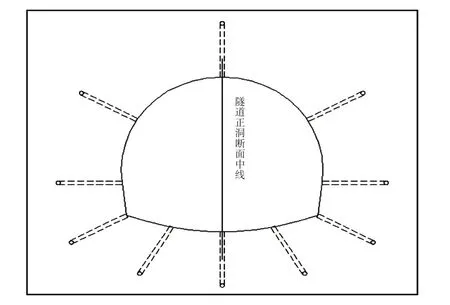

3.2.3 隧道周边及基底探孔

施工过程中或超前地质预报发现有害气体浓度达到中度及以上危险区域采用风枪探孔对隧道周边及基底(仰拱开挖后)进行探测。每个断面布置10 个探孔,分别位于拱顶(共1 个)、左右拱腰(共2 个)、左右拱脚(共2 个)、左右边墙(共4 个)和隧底中心位置(共1个)。探孔深度5m,断面环间距5m。

当开挖面发现有害气体浓度达到中度及以上危险区域时,则在后方(已开挖段)布置2 个断面的周边及基底探孔进行补充探测。隧道周边及基底探孔孔位布置如图6所示。

图6 周边及基底探孔布置示意图

3.3 非煤系有害气体综合探测主要措施

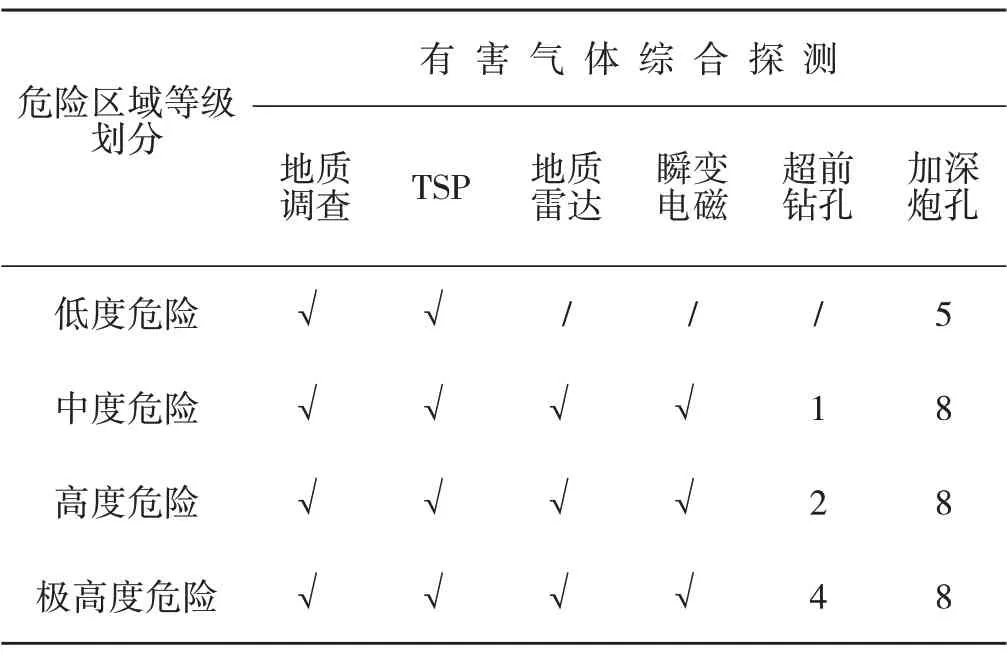

针对不同风险等级的段落,采取的综合探测技术,具体见表1。

表1 有害气体综合探测方法

3.4 有害气体浓度安全界线

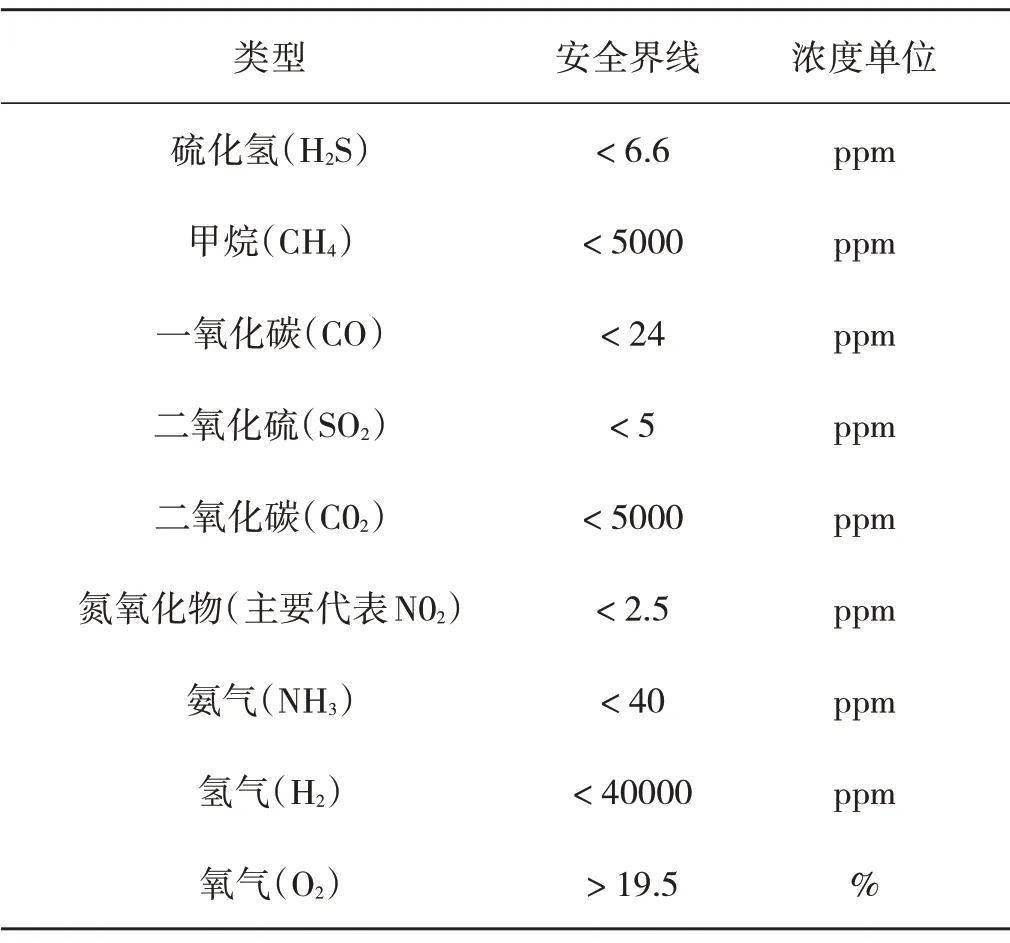

为确保施工安全,有害气体浓度安全界线规定如下(表2),超出安全界线时,洞内施工人员应撤出洞外,加强通风降低有害气体浓度,安全规定限值见表2。

表2 有害气体浓度安全界线规定

3.5 施工控制要点

①采用地震波反射法进行探测,钻孔过程要严格按照设计方案施钻,除特殊情况外,应确保孔位、孔深、直径、倾角等要素与设计方案保持一致。

特殊情况下,钻孔位置必须偏离设计点位置,应以原定点为圆心,在0.2m 的半径范围内进行局部挪移。应确保孔身平直畅通,以便耦合剂、套管和炸药等能够投放到预定位置。如果所钻岩层并不稳定,为避免塌孔,可在孔内装入尺寸合适的PVC 管或者类似的塑料管,起到保护孔壁的作用。

接收器的布置应该同炮点处于一个平面与高度,即分布在两侧边墙的同个断面。炮孔倾角和孔深需要在安装炸药之前测量清楚,常用的测量工具是电子倾角测量仪与管卷尺。以试验确定所需的炸药量,炸药卷通过装药杆装填至炮孔底部,并用水或别的介质封填炮孔。

在进行信号采集之前,需要对接收器与记录单元实行必要的噪音测试;在数据采集之前,需要对仪器本身和环境实施噪音检测,仪器状态正常,声波振幅最大值低于78db,则可以引爆炸药收集对应的信号记录。根据所接收直达波信号的强弱,有针对性地对装填的炸药量进行适当减增。

②运用地质雷达进行探测,需要确保仪器的技术指标符合要求,即包括系统增益≥150db、信噪比>60db、采样间隔≤0.5ns,规模转换器不宜小于16 位等。此外,仪器还应当具有一些常用的功能,例如实时滤波、可选的信号叠加、手动和自动位置标记、点测和连续测量等。

在数据采集过程中,可凭借试验确定天线工作频率以及介电常数。面对情况较为复杂的探测对象,至少挑选两种频率的雷达天线,在各项指标都能满足探测深度要求的前提下,挑选高频天线作为最终选择。测网密度、天线间距及其移位速度应能反映出探测对象的异常,测线的布设形式以十字和网格为主。

测试区域要避免强烈的电磁波干扰,对测线周围包括金属物在内的电磁干扰物进行清除、避绕。天线的支撑物需要具备绝缘性,在探测过程中,要保证工作天线和操作人员之间的相对位置不变,确保它所探测的表面较为规则和平整,不能影响和阻碍天线移动;此外,还要保证天线在探测过程中和探测面保持固定距离不变,即移动面大致平行于探测面。

③瞬变电磁法属于时间域电磁感应法,通常采用增大电流的方式,形成极大的激励磁场,提高信噪比以减少干扰。为了避免出现人为的电磁干扰现象,需要确保周围无强干扰源、强磁场和金属干扰物。在布置发射线框过程中,还应确保长度误差≤5%,方向误差≤1°,余线呈S形铺在地面即可;此外,需要采取部分措施来证明所采集数据的准确性。

在不重布线圈的情况下,对各测点施行2组~3组的重复检测;而重布线圈之后,对整个观测区域中至少5%的物理点进行质检复核,确保各质检点相对误差≤0.5m,高程误差≤0.5m,一级测线点位置误差≤0.2m,高程误差≤0.2m。

④进行超前水平钻探,一旦发生异常情况,需立刻停钻检查,比如钻孔突水量和水压激增、发生顶钻等现象。有毒有害气体检测人员配备手持式风速测定仪,随时检测掌子面及其他地段风速情况,发现异常,马上汇报,钻进时应准确判别有毒有害气体储层厚度,并记录深度;采用超前地质钻孔应确保终孔在隧道开挖轮廓线至少5m之外,钻孔外插角大于13°。

⑤采用加深炮孔进行探测,与循环进尺相比,加深炮孔长度更深(至少加深3m),外插角≥20°,以保证孔底在隧道轮廓线外2m;加深炮孔和超前水平钻探测过程中,是否发生气溢现象以及顶钻等气动力现象,需要由专业检测人员全程在孔口进行随时监测,并时刻注意空气风流中是否存在异味,确保及时发现有毒有害气体的溢出。一经发现,则需对气体的性质、含量、浓度、压力、涌出量等进行监测测试,并大致判断有毒有害气体的空间位置展布并进行记录,确定大致位置,进而指导下部施工。

⑥隧道周边及基底探测,检测出有害气体浓度达到中度及以上危险区域采用风枪探孔对隧道周边及基底(仰拱开挖后)进行探测;设置孔深5m;断面环间距5m;各断面设置10 个探孔,集中气体逸出点上下加密探测。

⑦隧道有害气体探测的所有人员,都应当参加以有害气体为主题的隧道安全培训,考核合格才可上岗。

⑧当有毒气体H2S、SO2浓度超过安全临界浓度值6.6ppm、5ppm 时,应及时撤离施工人员,查明原因,加强通风,待浓度下降达到安全浓度后方可进行施工。

⑨工作人员进洞前一定要佩戴防毒面具或口罩,定期更换防毒面具和口罩等防护器具。

⑩施钻过程中一旦发现有害气体的喷出现象,要立刻断电停钻,组织人员撤离至开阔通风地带,并及时上报技术负责人以便采取有效措施。

○1有毒有害气体检测人员必须配备便携式H2S、SO2、CO、CH4、CO2、NO2、NH3、H2等有毒有害气体检测仪,施做物探、钻探时,通风管距掌子面不大于5m,风速不小于1m/s。

4 工程应用情况

大临铁路红豆山隧道2015 年12 月28 日开工,2017年6 月17 日1#斜井施工至X1DK1+242.5 处发现有害气体,主要是H2S、CO 和CO2;2018年1月24 日红豆山隧道进口施工至DK115+904,距洞口507m 处发现H2S、SO2、CO2等有害气体,CO2浓度超20 万ppm。施工过程中成功运用有害气体综合探测技术并安全通过探测。

5 结语

采用有害气体综合探测技术在全国非煤系地层隧道工程施工中尚属首次。实践证明,该技术可以有效探明隧道工程施工中潜藏的有害气体的分布位置、性质、含量、浓度、压力、涌出量等相关参数,是隧道施工方法及工艺的一次创新尝试。

隧道非煤系地层有害气体探测技术适用于煤系、非煤系地下工程的有害气体探测,推广应用前景广阔。