新工科建设背景下“粉体工程”课程教学改革探索

莫伟,封金鹏,杨金林,苏秀娟,王桂芳,潘以朗

(广西大学 资源环境与材料学院, 广西 南宁 530004)

新工科建设是一项持续深化工程教育改革的重大行动计划,具有反映时代特征、内涵新且丰富、多学科交融、多主体参与、涉及面广等特点[1-2]。基于上述背景,作为传统矿业学科的矿物资源工程专业更需积极应对新发展需要,把握新工科建设内涵,着眼“工科的新要求”,加快改造升级这一传统工科专业,主动筹划未来人才培养方案,积极探索新理念、新标准、新模式及新方法,真正实现从学科导向转向产业需求导向,从适应服务转向支撑引领。

广西大学矿物资源工程专业前身是1934年开办的采矿工程专业,1999年在原有基础上改造为矿物资源工程专业。2019年,矿业工程学科再次获评“广西重点学科”;2020年矿物资源工程专业入选国家级一流本科专业建设点。经过80多年的传承与发展,该专业已形成采选结合的人才培养模式和办学特色,以宽口径培养区别于国内其他院校矿业学科专业。但是,在新工科建设及国家一流本科专业建设背景下,行业升级所出现的新技术、新业态、新模式对专业人才培养提出了新要求,需要不断调整和优化专业培养方案和课程体系,尤其要积极开展课程教学改革,主动适应新工科建设要求,为国家和地方经济发展提供高质量复合型人才。为实现以点带面,积累经验,本文以“粉体工程”课程教学改革为例,探索新工科建设背景下矿物资源工程专业课程教学改革举措及实践效果。

1 课程性质内容与教学目标

粉体工程课程是我校矿物资源工程专业的一门重要专业选修课程。结合专业特点,课程主要讲授粉体材料的制备、表征、分级、分离、表面改性及造粒过程等方面的相关理论、工艺及设备。课程教学目标是使学生能够掌握粉体材料的基本性能、粉体加工过程的主要设备和基本理论,为学生将来从事粉体工程和粉体材料领域的相关工作打下良好理论基础;培养学生将粉体加工新技术、新设备及新工艺的相关研究成果应用于生产实际的基本能力,能合理、正确地应用专业基础知识解决粉体工程实际问题。

2 课程教学研究现状

粉体工程这门课程与生产实践结合密切,其所涉及的粉碎、合成、加工、处理等一系列工程技术贯穿于生产的各个环节,因此授课过程中专业教师大多结合实际展开讲述,但是该门课程教学多设于大三上学期,此时学生不具备系统的专业知识,也缺乏现场实践经验,因此感到课程教学内容枯燥乏味,难以完全消化吸收相关知识。为激发学生学习兴趣,提高课堂内外教学效果,许多授课教师从明确课程定位及提升教学理念、精心架构教学内容、改进教学模式与方法等方面开展了一系列教学改革。如吴彩斌等[3]的教学改革结果表明,以项目驱动为载体的研讨式教学改革明显提高了学生的综合素质及能力。刘建东等[4]的教学改革实践表明,结合学校核特色及矿物加工工程专业课程体系要求开展相关教学改革,可夯实学生专业基础及提高其专业素质。冯春花等[5]围绕“大工程观”下人才培养的目标和要求,主要从课程理念与定位、教学方法及课程教学中存在问题等方面开展探究。陈远道等[6]通过分析课程教学现状及探索研究性教学的内涵及理论依据,采用基于PBL的教学、案例教学、实地考察等方法进行研究性教学实践,获得良好效果。张小珍等[7]从课程定位与特色、课程体系与教学内容设计、实践环节、教学团队建设及教学方法与手段改革等几个方面进行探索与实践,课程教学质量得到显著提高。马昌等[8]就粉体工程模块化建设、实践教学以及网络课堂的构建等方面进行了分析和探究,具有一定指导意义。邓先功等[9]通过改革课程设计的内容、教学方法和考核方式,注重加强实践环节,以提高课程教学效果。曹玉霞等[10-11]从课程教学和考核方式两方面,探讨了如何实施素质教育教学;此外还提出了以培养应用型人才为导向的教学改革思路和考核方式。朱建平等[12]探讨了建设课间文化的可行性,学生普遍在课间获得一定人文知识,这对课程学习具有积极地促进作用。王淑红等[13]探索一种以阶梯式能力培养为目标的探究式试验教学方法,以提高专业人才综合能力。

3 课程教学改革思路及措施

3.1 课程教学内容改革

粉体工程课程涵盖较多基础理论及工程技术知识,但课程学时数仅为32学时,难以保证课程教学的系统性及完整性。因此,教学团队针对专业特色与培养目标要求,尤其是考虑到相当一部分学生毕业后会到建材或爆破行业工作,教学团队对课程教学内容进行了合理选择及调整,侧重于工科学生应掌握的与矿业学科密切相关的专业基础理论及工艺技术。课程内容主要包括:粉体颗粒的几何特性与表征、粉体的制备、分级与分离、表面改性、混合造粒、贮存与输送、粉尘爆炸及防护等。上述教学内容主要讲述粉体材料生产加工过程中所涉及的粉碎、球磨、分级、分离、均化、造粒等单元操作过程的工艺及设备等方面知识。对粉体合成制备部分,只涉及非金属矿物粉体材料的制备,且考虑到在“碎矿与磨矿”、“非金属矿加工与利用”和“矿物材料”等课程中对各种主要制备方法及其过程已进行详细阐述,因此采用案例教学法比较分析各种常用合成方法在粉体制备中的影响因素、优缺点对比及适用范围等,且还把纳米矿物粉体材料制备相关内容引入课程教学中,让学生对先进粉体材料有着更为深入地认识及了解。

3.2 课程教学方法与手段改革

目前粉体工程课程教学仍以讲授为主,但通过在授课过程中纳入案例法教学、课题研讨式教学、比较法教学等教学方法,并辅以多媒体教学手段及非金属矿加工企业实地参观学习等方式,极大激发学生学习热情,加深了对专业知识的理解,并提高了学生综合素质。

① 案例教学

在粉体工程课程的教学过程中,结合广西碳酸钙千亿元产业特色,以“碳酸钙的加工技术”作为案例展开相关教学。比如,在讲授粉体的粒度特性时,以重质碳酸钙粉为例描述粉体颗粒粒径及粒度分布等知识点;讲授超细粉碎与精细分级时,以重质碳酸钙加工为例,讲述用于碳酸钙超细粉碎的工艺与设备,(亚)微米级碳酸钙粉体的精细分级方法与设备;讲授粉体的合成制备时,其中一部分内容是以轻质碳酸钙的制备为例,讲述国内外制备纳米碳酸钙的工艺与设备;讲授粉体表面改性时,基于碳酸钙作为填料等应用,讲述碳酸钙的表面改性技术与设备。通过案例教学的实施,可将粉体工程中多个单元操作技术组合起来,使学生易于理解,且其参与课堂教学积极性更高,教学效果明显。

② 研讨式教学

在粉体工程课程教学中,研讨式教学包括课堂研讨及课程论文撰写两部分。上课学生可自由组合成5人一组,指定组长1名,负责组织同学开展文献查阅、整理及反馈存在问题等工作。结合课程教学内容,给每个组布置不同课堂研讨主题,具体涵盖粉体制备、粉体分级分离设备、粉体改性、粉体应用及粉尘爆炸等方面,每个学生还可根据个人兴趣选择具体方向展开相关文献查阅及整理,最后按要求完成课程论文1篇(不少于4 000字),PPT汇报内容1份,所有学生均需进行PPT展示,且每个主题内容都由组长进行总结发言,汇报过程中汇报人都需回答其他同学或老师提出的问题。每个主题汇报结束后,授课教师会从PPT制作、语言表达、问题回答、文献总结归纳及组织协调能力等方面对各组的每位学生综合表现进行点评,肯定成绩的同时也指出不足。通过开展课堂研讨式教学,学生对课程的参与度更高,也加深了对相关知识的了解。

③ 比较法教学

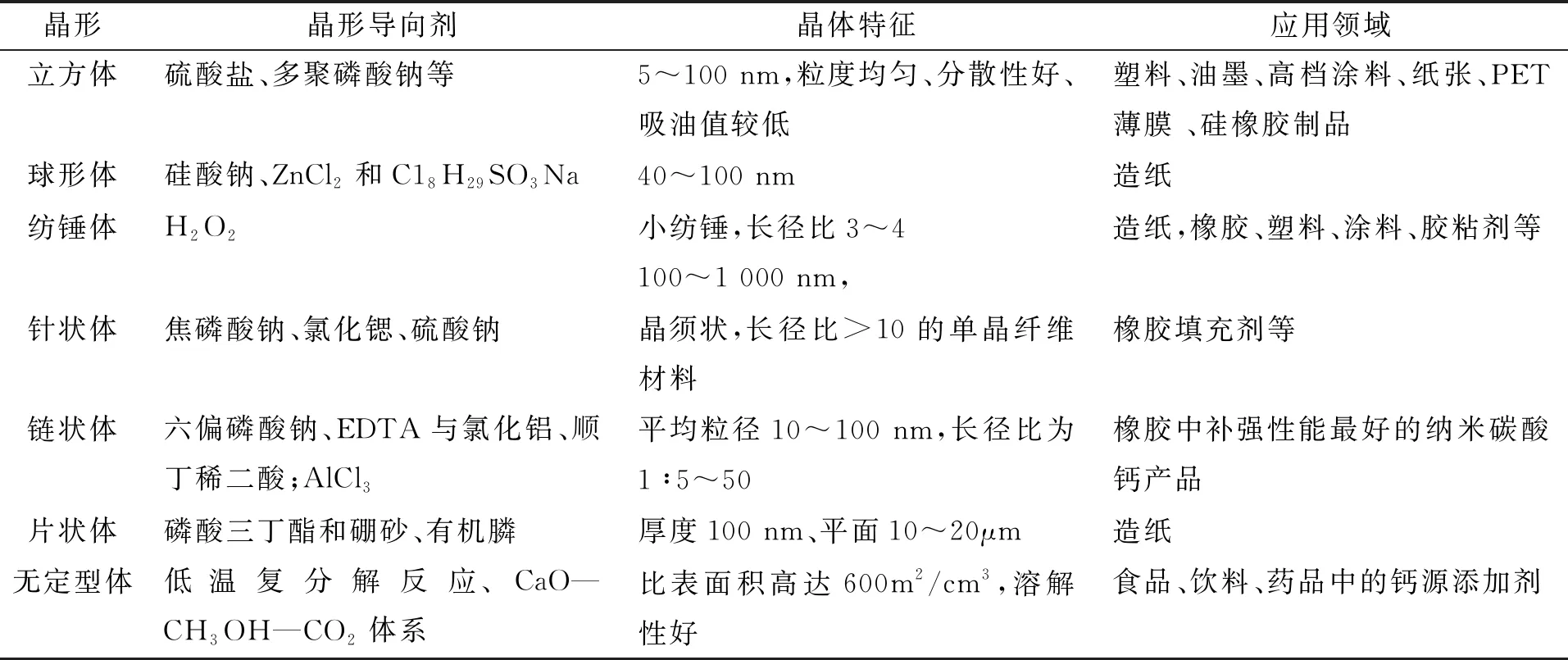

考虑到粉体工程课程与破碎与磨矿、非金属矿加工与利用及矿物材料等课程的部分知识点既存在联系又有一定区别,学生在不同课程学习过程中往往会混淆一些概念或知识点。采用比较教学法可以帮助学生辨析教学内容的异同,真正掌握相关知识点。此外,在粉体工程课程教学过程中,还可对部分内容进行比较列举,让学生对相关内容一目了然,印象深刻。以碳酸钙为例,表1比较列举了不同晶形碳酸钙的特点。

表1 不同晶形碳酸钙的特点

④ 多媒体教学手段改进

粉体工程课程多年来一直采用多媒体教学手段,随着科技发展及专业知识更新,该门课程的相关知识也愈加丰富,教学团队精选了多年来承担相关课题所积累的粉体加工与利用方面案例,并注重在教学过程中展示主要研究过程及其成果,极大地激发了学生的探究精神及学习热情。另外,鉴于粉体加工工艺过程、设备结构及工作原理等知识较为繁多、抽象,学生理解起来相对困难。因此,在教学过程中注重通过一些图片、动画及视频等,将原来抽象、枯燥的知识形象化,从而使学生易于理解和掌握,同时增大了教学信息量。

3.3 课程考核方法改革

粉体工程课程考核的一个重要革新是提高学生平时成绩的权重,即将期末考查成绩的权重从70%降至60%,增加研讨课PPT汇报成绩占10%,课程论文占10%,平时课堂参与讨论与回答问题5%、作业10%及考勤5%。其中,对于研讨课PPT汇报成绩,授课教师会根据学生汇报过程的综合表现进行打分;课程论文需严格按照学术论文的格式要求进行撰写;由于研讨式教学过程中每位同学都进行汇报,并回答老师或同学提出的2~3个问题,加上平时老师的提问,可确保在教学过程中每位同学至少被提问2次以上,从而为该项成绩打分提供依据;课程结合教学重点内容共安排作业4~5次;授课过程中,每次课学生均需按照学校要求打卡考勤。教学改革后各项成绩的权重及考核细则详见表2。

表2 教学改革后各项成绩的权重及考核细则

3.4 增设非金属矿加工企业实地学习环节

尽管粉体工程课程教学过程可借助多媒体等手段进行更为生动的展示,但该门课程交互性和实践性较强,尤其是涉及工艺过程及设备工作原理时,学生还是难以真正理解掌握,因此教学团队会根据学习效果,在学校及学院支持下,增设非金属矿加工企业实地学习环节,通常在课外带领学生到广西高岭土深加工企业或膨润土深加工企业进行参观学习,通过理论联系实际,加深了学生对专业知识的了解。以膨润土加工为例,教师会引导学生结合现场技术人员的介绍及所看到的各工艺环节进行思考并提问,在一问一答的学习过程中,学生对诸如雷蒙磨设备的结构及工作原理、干法分级及收尘等工艺及设备有了更为清晰地认知且印象深刻。通过实地考察学习,不仅增强了学生学习课程的兴趣,而且对其形成学以致用的理念大有益处。

4 结语

通过上述粉体工程课程的教学改革举措,不仅激发了学生对专业知识的学习热情,也提高了学生的参与度,通过理论联系实际,促进了学生对专业知识的深入了解及精准把握,教学效果明显。在不断改进研讨式课堂教学的过程中,较好地培养了学生对专业的兴趣及其在汇报表达、团队合作等方面的能力,也提高了学生分析和解决问题的能力。此外,这次教学改革也促进了课程考核方法的革新,提高学生平时成绩的权重,推动学生加强平时学习投入,使其对专业内容的掌握更为深入扎实。当然,今后仍需结合学校研究型大学的建设目标以及新工科建设的要求继续深化课程教学改革,不断夯实学生的专业基础知识及提高学生解决复杂工程问题的综合能力。