乡村生态学:乡村可持续发展的新学科*

王松良, 施生旭, 吴仁烨, 戴永务

(福建农林大学 福州 350002)

作为21世纪追求可持续发展不可或缺的部分,乡村的可持续发展已经进入世界各国的视野[1]。然而, 在发展中国家, 乡村发展不管在政治家、经济学家, 还是自然科学家、教育家眼中都是棘手之事, 因为广大的乡村正是人口庞大、贫困聚集、生态脆弱、粮食和食品双重不安全区域[2]。中国乡村也不例外。

中国是一个以农业为主体的发展中国家, 至今农村户籍人口占总人口的60%以上。农村和农业的现代化是整个国民经济建设现代化的基础。建国以来, 国家始终把农业和农村工作放在重要的战略位置, 尤其是十一届三中全会后广大农村实行了土地联产承包责任制, 我国农业和农村产生了第一次飞跃。但在发展中, 由于缺乏系统的研判和科学的规划, 特别是延续着长期城乡二元经济体制的制约, 农业和农村经济的发展也依然面临着人多地少、劳动力过剩的巨大压力。农村、农业、农民等“三农”问题成为社会发展的瓶颈。更有甚者, 改革开放以来,城市工业和乡镇企业一方面占用农村的土地(资源)、劳力和资金, 另一方面由于污染物的无节制排放, 农业生产所依赖的农业生态环境日趋受到破坏。这种情形在近十年来的全球化背景下变本加厉, 严重制约了农业和农村经济的可持续发展; 与此同时, 也反映了农业生产和经营体制改革、农业生态经济理论研究甚至农业教育已严重滞后于农村社会、经济发展的需求。

进入21世纪, 我国“三农”难题依然存在, 也依然是党和国家的战略重点。坚持生态文明发展观, 通过实施乡村振兴战略建立社会主义新农村已成为未来我国农村发展的战略思想和指导方针。新时期中国“三农”问题集中表现为农村经济、环境和社会交织的难题[3]。这些难题与城乡二元经济政策有关, 也与乡村自然环境的变迁和自然资源禀赋关系密切,社会科学特别是经济学的理论和经济政策的调整显然不足以解决此自然和社会因素交织而成的难题,必须对其所依赖的乡村生态系统进行重建[4], 而后者只有通过创建与生态学交叉的乡村生态学加以理解和实现。

1 乡村生态学的概念与目标

1.1 概念

乡村生态学(Rural Ecology)作为学术词汇第一次出现在1977年[5], 直到1979年才作为乡村社会学一个研究方向或研究领域而提出[6-7]; 20年以后的1999年, 我国学者周道玮等试图把它作为生态学的一个分支学科[8], 他们定义乡村生态学为“研究村落形态、结构、行为及其与环境本底统一体客观存在的生态学分支科学”。其中, 村落是“以一定年龄结构、一定数量人口或人群为基本特征, 以户为组成单位,以土地为经营对象, 以相应的生物(牲畜和作物)为主要价值资源的人类聚居的空间单元。” 村落除具有空间和生命特征外, 还受到特定的非生物环境、社会经济因素的影响和制约, 具备普通生态学之研究对象生态系统的特征, 因此可以成为一个独立的学科或生态学的分支, 其存在的意义在于揭示村落与自然、社会经济相关因素的关系, 并用以指导乡村的可持续发展。周道玮等[8]进一步解释道, 乡村生态学不同于农业生态学, 后者是根据生态学原理, 研究农业生产的最优生态过程和最佳生态组合, 而乡村生态学是针对“村落”这一具有生命特征的景观单元, 研究其自身发展变化与环境的相互关系; 此外,他们认为, 与乡村生态学最相近的学科是农村聚落地理学。由此可见, 周道玮等提出的乡村生态学实际上是村落生态学, 对应的英文是“Village Ecology”。随后, 周道玮的研究小组又相继提出村落生态学的研究体系、尺度和等级特征[9-10]; 以及另一些研究者提出乡村景观生态学的概念[11], 都属于村落生态学的范畴。本文提出的乡村生态学, 其对应英文是“Rural Ecology”, 与“Village Ecology”是有所区别的, 它是研究乡村生态系统功能与结构及其演变规律的学科,而乡村生态系统则是由乡村各类景观与生物(包括人类)互作的有机动态整体。因此, 理解好“乡村(rural)”和“生态学(Ecology)”是把握乡村生态学内涵的前提条件。

第一, 理解自然和社会景观以及二者的关系是理解乡村生态学的学科属性的第一步。所谓的“城” “乡”是统计学、地理学和经济学概念, 并因国家而异[12]。经济合作与发展组织国家(OECD)对“城” “乡”的定义分为2个步骤[13]: 首先是统计学上的定义, 乡村社区和城市社区分类是基于人口密度是低于、等于或大于每平方公里150人为界线的,在OECD国家, 这个标准选定后长期没有变化; 其次是地理学上的定义, “城” “乡”的分类标准是: “显著乡村地区(predominantly rural regions)”, 即50%或以上的人口居住在乡村社区; “中间地区(intermediate regions)”, 即15%~49%人口居住在乡村社区; “显著城市地区(predominantly urban regions)”, 即少于15%的人口居住在乡村社区。然而, 在亚洲大多数国家,每平方公里500人才是“城” 与“乡”的分界线, 通常在亚洲国家, “乡”意思就是农村(countryside), 或经济上源于耕作和农业的、过着乡村生活的人群; 对应地, “城”意味着与乡村生活截然不同的、经济上依赖工业和服务业的人群。简言之, “城”与 “乡”在发展中国家是一对相对的概念[14]。

第二, 生态学源于生物学, 是研究生物有机体与生境相互关系的学科[15]。实际上, 生态学致力于综合生物学、物理学理论探索所有生态系统的结构和功能的科学和学科[16]。生态学的基本研究目标是产生生态服务功能的生态学过程[17]。目前生态学也跨入社会学领域, 特别是它已经综合生物政治学、农业食品这些自然和社会两栖的领域[18]。本质上, 城市和乡村生态系统是一个典型的社会-经济-自然互作生态系统[19-20], 生态学是一个非常合适于解释和改进这些人类创建的景观的学科工具[21], 整合生态学于乡村研究将是链接农民、生态学家、经济学家和决策者的桥梁。

上述对城、乡和生态学的阐释为理解乡村生态系统可持续性提供基础[22]。然而, 自乡村生态学概念出现后, 在过去的45年间(1977−2021年), 涉及到上述概念的研究如有机农作、区域食品体系和乡村旅游大多是片段的案例研究, 缺乏把这些主题整合到一个更关联的概念框架中加以梳理, 更缺乏具有综合国家和全球背景下的大尺度生态学、社会学和政治学交叉学科研究的尝试。因此, 乡村生态学就是这样一个能综合生态学理论和系统思维方法于乡村生态系统结构和功能探索, 或受到社会经济文化生态综合因素影响下的乡村农业景观研究的学科。

1.2 目标

由于上文述及的乡村生态系统演变和发展面临的诸多问题, 如何整合自然的、社会的和经济的知识于乡村的发展是乡村生态学的主要任务, 它试图探索乡村生态系统的真实复杂性, 并以整体的方式探索农业产业、食品生产和农民的劳动过程之间的生态经济关系。因此, 乡村生态学最基本的目标可以列举如下:

一是通过促进农业的可持续发展, 推动乡村地区贫困减少和饥饿消除。为了实现这个目标, 乡村生态学强调对乡村景观内的自然资源、空间结构和生态系统服务功能的保护, 通过采取农业生态学的策略和方法提高农业产量促进乡村区域的粮食安全。在这个意义上, 可以把乡村生态学视为农业生态学的分支, 其基本任务就是促进农业生产力的稳定和乡村生态系统空间资源的合理开发和持续利用。

二是研究乡村可持续发展的指标体系, 促进乡村生态系统的可持续演变。通过整合社会学、经济学和生态学等多学科方法探索乡村生态系统的结构、功能及其演变规律, 构建一个资源(特别是土地资源)可持续利用的乡村生态系统。

三是综合区域和全球视野构筑与农业和健康相关的可利用资源能力体系。这个体系包含多元的土地利用战略、传统资源管理技术和地区性作物种植制度系统设计和管理等。

四是面对大量居住在乡村生态系统的普通农民(包括贫困农民)而重新确定农业研究、教育和发展的方向。非常必要引入生态和经济双理性的原理于农业发展中, 以调整乡村自然资源的合理有效管理策略, 允许采用非商业的替代技术, 同时促进乡村社区的自治和可持续发展。

2 乡村生态学的学科特性和研究尺度

2.1 学科特性(disciplinarities)

Castri和Hadley[23]阐述了反映在生态学促进现代诸多学科协调和交叉程度的“multidisciplinarity”“pluridisciplinarity” “interdisciplinarity”和“transdisciplinarity”等4个术语。其中“multidisciplinarity”涉及若干学科, 但它们之间没有任何互作(several disciplines are involved but with no interaction), 可译为“多学科性”。“pluridisciplinarity”涉及若干学科, 且它们之间存在不对等的互作(uncoordinated interaction between disciplines), 可译为“聚学科性”。“interdisciplinarity”涉及若干学科, 且学科之间相互跨越边界(working across traditional disciplinary boundaries), 互作紧密, 可译为“跨学科性”; 又可分为单向跨学科性(unidirectional interdisciplinarity), 即一个主导学科对另一个非主导学科的跨越(interaction and coordination is imposed by a single discipline), 和有目标的跨学科性(goal-oriented interdisciplinarity), 即由可辨别的问题本性引导下的学科之间的相互跨越(interaction and coordination determined by the nature of an identified problem)。“transdisciplinarity”涉及若干学科, 且学科之间的互作不仅仅在科学和技术领域按特定目标交叉, 而且在对研究对象的规划(设计)和管理之间也存在互动(exists where interaction involves not only the scientific and technological disciplines in stated goals,but also where planners and administrators become involved in the processes), 可译为“交叉学科性”。

上述关于学科交叉、互作的术语在农业生态学和乡村生态学中也有特定的含义[24]。经验表明, 目前全球发生的所有环节问题都涉及到多学科, 明显地,乡村生态学应定位在后两种的学科互作特性, 即它既是“有目标的跨学科性(goal-oriented interdisciplinarity)”, 又是在科学和技术领域按特定目标交叉, 而且在对研究目标的规划(设计)和管理之间也存在互动的交叉学科性(transdisciplinarity)”。换言之, 可把乡村生态学理解为一种跨学科模式下的交叉学科研究方法。

图1显示, 在现代的科学或学科体系中, 一般科学或哲学是社会科学和自然科学的总和; 现代生态学研究自然界所有生物及其各个层次的环境之间的关系[16,25], 涵盖从宇宙到原子的所有等级层次[26], 位于一般科学的中心位置, 本质上则是自然科学和社会科学的桥梁[27-28]。通常, 乡村生态学是多个学科跨越和交叉的产物: 围绕着生态学这个核心学科(图1),在生态学内圈, 它是农业生态学、政治生态学、社会生态学、景观生态学交叉的结果; 在生态学外圈,它则通过这些交叉学科, 与农业科学、政治学、地理学和社会学相联系, 体现其既跨越又交叉的学科特性, 其中:

社会生态学(Socioecology)是普通社会学与生态学的交叉分支[25,29-30]。目前, 可持续性(sustainability)已成为社会生态学的核心主题, 其环境因素也被高度关注[22,31-32]。在这个意义上, 作为新兴的旨在促进农村社会可持续发展的乡村生态学也应该包含社会生态学关注的可持续性问题, 融合生态学思维也更有利于这个新学科提供社会可持续性的分析框架。

政治生态学(Political Ecology)是应用生态学的意识重新思考与未来有关的资源可持续管理的政治组织和政策的产物[33-34]。广大城乡存在的问题都与政治及其衍生品政策有关, 并拓展到国际政治与政策, 且在乡村环境的管理中得到充分认识[35-36]。乡村生态系统的属性很大程度被农业产业政策所塑造[37-38]。比如因国家而异的土地权政策已对土地的使用方式和乡村居民的生计产生剧烈的影响[39]。在墨西哥, 乡村地区实施的许多发展政策被指对这个国家的许多环境难题如沙漠化、土壤流失和景观破碎化等负责[38]; 在中国, “三农”难题的长期存在也是与长期的城乡二元经济政策直接关联[40]。因此, 在这个意义上, 乡村生态学的另一个目标在于应用生态学思维探究目前和将来的乡村自然和社会特性的政策维度, 例如当前中国乡村的土地如何确权问题和自然、社会资本如何价值化问题就需要综合政治学和生态学的视野加以认识。

景观生态学(Landscape Ecology)是由Carl Troll于1939年创立的新兴学科[26], 它是生态学和地理学交叉的产物, 核心关注点是地理空间和生态过程的交互作用[34]。因为景观变换是城乡空间从地理变化到经济后果的共同属性[41]。景观生态学的规律和原理迅速被许多需要考虑到自然和社会两维的学科所容纳, 并扩大到文化的维度。景观生态学的方法主要目标在于研究不同尺度的生命有机体的生态、社会和文化学过程[42-43], 这对乡村生态学探究乡村的多维度问题是有力的补充。一般而言, 乡村地区景观是以农业产业为核心的景观, 许多乡村问题也源于农业景观的变迁如水土流失、作物种植制度的变化、森林砍伐从而导致乡村的资源衰退、粮食不安全问题和贫困等。因此, 对景观变迁的分析将是乡村生态学的重要成分。

农业生态学(Agroecology)在其诞生的80年前就被定义为联合生态学原理探究农业的生物和系统问题, 这一点至今也没有变[24]; 此外, 农业生态学更是被定位在世界农业的研究和发展的范式[44]、可持续农业的理论依据[45-46]以及构建可持续的全球食品体系的指导思想[47]。目前, 由于全球化对农业粮食安全、食品安全和环境安全的负面影响, 农业生态学不仅是一种指导农业的科学、一种乡村农业生态系统管理的实践, 更是一种解决乡村这种由系统外带来问题的运动[48]。作者认为, 农业生态学的视野将为新兴的乡村生态学学科提供一个更加清晰的、规范的分析农村居民与其生产、生活的自然环境之间协同进化的方向。

2.2 学科尺度(disciplinary scales)

尺度意为用于衡量和研究一个科学现象的空间和时间的定量和分析维度。Dalgaard等[24]提出农业生态学的研究尺度, 即分为“软(soft)”的和“硬(hard)”的农业生态学, “软”的指农业生态学具备的系统思维; “硬”的则是农业生态学包含的技术和工程方面的维度。乡村生态学也可以包含与农业生态学类似的“软” “硬”2方面的尺度, 但是当把乡村生态学与已成为独立学科的城市生态学一起比较时, 可以把乡村生态学的“软” “硬”2个方面的尺度进行细分和具体化(图2)。

图2显示, 生态学的最终归宿是促进人类与其生存环境和谐统一的人类生态学(Human Ecology)或民族生态学(Ethnoecology)[2,33,49-52]。在一定程度上,人类生态学正是生态学“软”的尺度, 主要是探究人类作为自然界一个物种的生存哲学(即why)[53-54]; 而民族生态学是“硬”的生态学层面, 旨在创造一系列的技术和系统方式实现这种和谐统一(即how)。从地理空间看, 生态学可以划分为城市生态学和乡村生态学, 二者联合构成生态学的完整地理学图谱。对前者的讨论已经超出本章的范围, 下面我们分析乡村生态学的研究尺度问题。

上文述及, 乡村景观分析将是乡村生态学的核心元素。生态学上, 乡村景观融合了乡村生态系统结构和功能内涵的生态位单元[55]; 地理学上, 乡村生态学研究尺度包括水平尺度(horizontal scales)和垂直尺度(vertical scales)。

2.2.1 乡村生态学的水平尺度

如图2, 作者将传统的乡村景观可以分为4个成分: 1)村落景观(village landscape), 以乡村居民及其聚集在一起的乡村房屋为核心的景观, 关注的是乡村生态系统的社会学和文化维度[42]; 2)农林植被景观(agroforestry landscape), 人工组织的介于自然和社会系统间的农田生态系统; 3)流域景观(watershed landscape), 受到农业实践强烈影响的那部分自然生态系统; 4)城乡界面景观(rural-urban interacting landscape), 作为乡村和城市生态系统界面的景观[12,55-56]。

一定程度上, 乡村生态系统的结构和功能取决于这些景观发生的物质、能量、经济、信息和人力资源流, 从而成为乡村生态学的主要研究内容。如图2, 水平尺度上从乡村景观向城市景观演进, 即走向城市化和工业化。全球范围内不断快速增长的城市(镇)化过程可能对发展中国家的乡村生态系统(景观)产生前所未有的负面影响[57], 也是乡村生态学的重要研究内容。

第二、超声波在诊断积气方面,灵敏度以及特异性均较高。使用腹部B超诊断新生儿坏死性小肠结肠炎,有着相当重要的现实意义。

就此按照景观生态学的内涵, 我们可以重新定义乡村生态学为研究生命系统及其乡村景观的环境因素之间相互作用的科学, 其核心是整个乡村生态系统及其通过物质、能量、信息、经济和人力资源流与城市生态系统的互动过程。

2.2.2 乡村生态学的垂直尺度

乡村生态学的垂直尺度是由于乡村生态系统的等级层次决定的[26], 作为乡村生态学唯一的研究对象, 在宏观生态学的视野下, 乡村生态系统等级层次从全球(globe)、国家(nation)、区域(region)、社区(生物群落, community)、族群(种群, population; 农场, farm; 农户, family)、个人(个体, individual)以及以下直至分子(基因)层次的尺度。如图2, 从下到上, 从低生物组织层次到高生物层次演进, 最终走向全球化。当下, 全球化(主要是经济全球化)如火如荼(但发生2020年初至今的全球新冠肺炎对经济全球化的走向有至关重要的影响, 回归地方化的呼声层出不穷, 但最终结果还难以评判), 对发展中国家原本脆弱的乡村生态系统影响非常广泛但不易被认识;从左到右, 不断走向工业化和城市化, 反过来对乡村生态系统的演进有重大影响。两者都是乡村生态学极为关注的领域。

3 乡村生态学的研究框架: 以中国为例

不管从政治上、经济上, 还是从生态上, 中国都是世界上最具影响力的国家之一, 经过近30多年的经济高速发展, 中国也面临非常严峻的环境危机[58]。其中, 中国城市的环境问题和其他工业化国家相似源于高速的工业化和城市化, 但其乡村环境危机与中国独特的农民、农业和农村等“三农”问题密切相关, 深受城、乡与自然、社会的双重“二元”意识形态影响[3,59-61]。因此, 作者试图通过创建乡村生态学学科, 为探究这样一个涉及多维度、多尺度的难题提供一个有效的分析框架。

3.1 探究中国乡村的可持续性: 乡村生态学的地标

农业是最易于导致政策和市场双失灵的领域之一[62], 因为它既与一个国家的社会安全关联, 又依赖土地、水和生物、太阳辐射、气温等自然资源和环境, 带有公共产品的性质[63], 任何一个用以衡量农业的指标都不可避免地涉及到自然和环境的维护[64-65]。针对中国乡村的现状, 乡村生态学的地标就是探究其乡村生态系统可持续性(sustainability)。

可持续性概念源于1987年世界环境与发展委员会提出的“可持续发展(sustainable development)”概念, 即“能满足当代人的需要又不威胁后代满足其需要的发展(the kind of development that meets the needs of the present without harm to the next generations to meet their own needs)”[66-67]。对应地, 可持续性指保持可持续发展的能力或机制[68]。在乡村生态学的框架中, 乡村的可持续性由影响乡村生态系统演进的社会、政治、经济和生态因素长期互作而成[69], 是乡村生态学研究中国乡村生态系统结构和功能的地标(benchmark)。

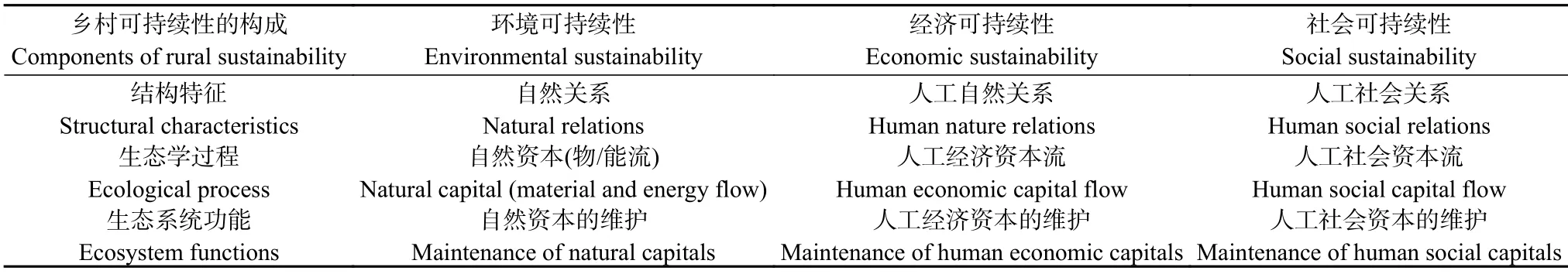

按Goodland和Daly[67]以及Goodland[70]的研究,可持续性包含3个概念层次: 环境可持续性(environmental sustainability)、经济可持续性(economic sustainability)和社会可持续性( social sustainability), 恰好可以对应解决中国乡村存在的3个难题的目标。换言之, 中国乡村的可持续发展应该是3个维度的可持续发展: 环境健全(environmental soundness)、经济可行(economic viability)和社会可接受(social acceptability)[71]。作者更是认为, 环境健全应该是经济可行和社会可接受的基础和前提。由此, 按照普通生态学的研究规范, 作者设计了关于研究中国乡村可持续性的乡村生态学框架(表1)。

按照表1的分析框架, 我国乡村生态学的热点研究内容包括:

表1 中国乡村可持续性的乡村生态学分析框架Table 1 Analytical frameworks of rural sustainability of rural China under the context of Rural Ecology

1)中国乡村生态系统结构、功能及其动态过程的研究。主要探究乡村景观和生命有机体之间的生态学(物理学、化学、生理学、物候学、气候学、生物学和遗传学)过程、社会学(文化、经济和政治)过程。

3)城乡互作机制的研究。乡村生态系统的结构和功能变迁大多受城乡界面发生的物质、能量、信息、经济和人力资源流控制; 此外, 一个国家的全球化、工业化、城市化战略对乡村可持续性也有至关重要的影响。

3.2 促进中国乡村可持续发展的优先研究领域

3.2.1 联接作物种植制度构建和农田生物多样性保护提高中国乡村的环境可持续性

农田生物多样性对维护乡村生态系统的自然资本极为重要。农田生物多样性存在于传统的农业生态系统和乡村农林植被景观内, 是人类食物、纤维和能源的主要来源[72]。由于近30年现代农业的单一种植制度的流行, 中国农田生物多样性已急剧减少,并已威胁到中国乡村的环境可持续性, 因此农田生物多样性的重构必须得到重视[62,73-74]。由此, 紧密地把农业种植制度的构建和农田生物多样性的重构联系起来是乡村生态学紧迫的任务。

3.2.2 联接乡村可更新能源建设与乡村居民生计系统提高中国乡村的经济可持续性

能源设施是中国乡村可持续性和乡村居民生计的关键因素[75]。总体而言, 近30年中国高速发展的城市工业和乡镇企业(township and village enterprises,TVEs)基本都是低效的能源消耗型, 平均效率仅仅是发达国家的一半[58,76]。利用砍伐树木和利用粮食的秸秆作为生活燃料是中国乡村居民的普遍做法, 这些做法既污染环境, 又使大量的养分流失, 增加农业生产的投入成本, 增加农民的经济负担。在我国向世界承诺发展低碳经济和低碳农业的前提下, 乡村的可更新能源体系构建势在必行[77]。除了有潜力的风能、光电能源开发利用外, 沼气资源的开发更是适合广大中国乡村的可更新能源。沼气池一般与农户的生活区、猪舍以及庭院种植区相连, 形成一个无废物的自净的生产体系, 非常符合生态学原理, 既处理生产和生活废物, 变废为宝, 净化环境, 又降低生产成本、提高经济收入。更值得一提的是, 利用废物的甲烷作为燃料, 形成二氧化碳, 让前者的温室效应减少20倍, 是最有效的低碳农业策略[78]。

3.2.3 联接粮食安全、食品安全与农民赋权(farmer empowerment)提高中国乡村的社会可持续性

在当下中国, 维护城乡居民的粮食和食品双安全是最重要的事。由于长期对农业多功能性的忽略以及农业产业碎片化的现实, 乡村居民从事农业的效益和利润大量流失, 一方面是农民失去从事农业的动力, 大量耕地抛荒、闲置; 另一方面, 大量的化肥、农药和其他化学物投入到农业生产中, 对食品安全造成威胁, 形成目前城乡居民的粮食和食品双安全的难题。为了走出中国城乡关系的恶性循环,乡村生态学把社会、经济和政治的方法融合到生态学中为乡村社区的营造(rural community empowerment)和农民赋权寻找一条可行的途径。为此, 有必要学习南美一些国家把农业生态学当作一个科学、实践和运动的做法[48], 乡村生态学不仅提供生态农业、社区支持农业的科学方法和实践模式的指导, 也可用于指导更多的非政府组织(non-government organization, NGO)参与到乡村社区营造和农民自组织(赋权)的运动中[58,79], 以重新塑造和谐的乡村社会与自然关系以及城乡关系, 提高乡村社会的可持续性。

4 构建一个可持续的乡村生态系统

综上所述, 乡村生态学学科的核心应用方向就是按照生态学原理、系统论思维和方法构建一个可持续的乡村生态系统, 但如何构建呢? 针对中国乡村问题的现状和症结, 作者认为, 必须深刻理解生态系统的生物等级和景观尺度, 依次认识和处理好如下关系[80]:

1)变革农业的价值观: 对农业是地球唯一有生命的产业、以及“四生”(即生产、生活、生态和生命)农业内涵的认识, 从而使全体国民特别是政策制定者认识到农业不仅仅是经济学, 而是生态学, 进而是政治学。

2)变革农业组织形式: 通过建设农村合作社、社区支持农业和新型集体经济等让农业真正成为一个完整的产业, 让农村真正组织起来, 改变农业的组织形式, 至为重要的是, 让农民分享更多的整个产业链利润。

3)变革农业资源利用方式: 通过建设生态农业实现对各个农业组分的“接口”, 形成无废物或自净的生产体系, 走向真正的低碳农业。

4)变革食品生产技术: 以有机或无公害耕作方式实现安全的食品生产体系。

对上面乡村生态系统层次的认识是从高层次到低层次, 而不能倒过来, 最高的层次是对农业本质和价值的重新认识, 而最低的层次是技术变革, 即有机农业。因为近期食品安全问题层出不穷而引发对有机农业和食品的喧嚣和追逐。实际上, 有机农作是我国2000年传统农业的一贯做法, 它只是一个技术,即回归有机农业是一个技术问题。正如加拿大农学家Caldwell博士所言, 农业是“把太阳光转化为人们健康、幸福生活的科学、艺术、政治学和社会学”[3,81]。农业是这个星球上唯一有生命的产业, 事关人类的健康、幸福和可持续发展, 不能完全走与其他产业的货币化、市场化之路。即农业不仅仅是“经济学”, 更应该是“生态学”和“政治学”, 用“生态学”原理构建和谐的产销体系, 促进公平贸易, 以优惠的政策加以保护。此外, 乡土(村)是一个人出生或长期居住和生活的地方及其自然、人文与社会环境的综合体, 又受到地理上相连的城镇居民经济和生活方式的制约和影响。这也是乡村生态学作为多学科跨越和交叉的新兴学科的价值所在, 其教育功能的发挥将对引导作为乡村生态系统的构建者和调节者的农民的生活方式有深刻效果。

总之, 面对层出不穷的生态危机, 面对生态文明建设和乡村振兴战略的大好政策背景, 中国的生态学家要借助于乡村生态学的学科平台走出书斋成为决策者和农民沟通的桥梁。