我国突发事件舆情研究的热点动态变化探析

——基于文献计量分析的思考

文/刘庆莉(湘潭大学)

始于20世纪末的我国突发事件舆情研究已有一定基础。针对该领域研究进行梳理,特别是运用新技术实现的可视化分析和呈现,可以将一维的突发事件舆情数据转化为更直观、清晰的二维数据,如图像、图谱等,便于更好地解读其中的信息、解决其中的问题,为后续相关研究提供思路。数据可视化是利用计算机图形学和图像处理技术将数据转换成图形或图像在屏幕上显示出来并进行交互处理的理论、方法和技术[1]。当前文献可视化分析的相关技术发展已经日趋成熟与完善,本文采用Citespace 5.0软件对我国近十年与突发事件舆情领域相关文献的关键词、作者及其机构进行可视化分析,并利用软件算法探测出文献的突现词,进而确定文献的研究热点,同时利用突现词变化时区图来研究突发事件舆情的主题演化情况。

一、数据来源及研究方法

(一)数据来源

本文采用中国知网 ( CNKI)作为数据来源库,力求保证数据采集的准确度、完整度。检索文章主题为“突发事件”且有关“舆情”或“舆论”的相关期刊文献,设定期刊发表时间为1999年至2020年,选择“全部期刊”为来源期刊,进行精准匹配检索,共搜到5109条相关记录,清洗掉部分非学术性文献(专题讲座或访谈、会议或培训通知、报告评论、序言、政府讯息、政策解读与响应、时事政治、精选文摘、舆情月度报告及相关报道),最终获得5006篇有效数据。

(二)研究方法

本文采用美国德雷赛尔大学 (Drexel Universi-ty,Philadelphia,PA,USA) 陈超美博士研究开发的文献数据可视化软件 CiteSpace 对所采集到的相关数据进行量化分析,运用软件绘制生成“突发事件舆情”相关研究主题的核心作者及其合作网络、研究机构及其合作网络、关键词及其网络等科学知识图谱,并通过此类知识图谱探析研究主题或研究热点之间复杂多元的网络、结构、互动、交叉、衍生等关系[2],并运用洛特卡定律研究突发事件舆情相关论文作者与其所著论文之间的关系,然后在量化分析结果的基础上结合文献二次阅读,分析突发事件舆情研究领域的前沿热点以及未来趋势。

二、突发事件舆情研究基本状况

(一)国内核心作者

通过对突发事件舆情研究高产作者的统计(如表1所示),共有50位作者发文量在5篇以上(包括5篇),其中,兰月新以56篇的发文量排名第一,其首发文献在2011年;另外还有阳长征、张鹏、夏一雪、张玉亮、曾润喜、王娟、叶皓、陈福集等在突发事件舆情研究领域也进行较为广泛的理论探讨或实践案例解析。阳长征学者不但学术成果多,而且首发文献也较早,在1999年即开始了相关研究。

为了进一步分析突发事件舆情研究领域的作者队伍结构,本文以武汉大学邱均平教授提出的 “领域年龄” 和“作者活跃值”概念为参照,即“领域年龄”=“当下年份”-“作者在该领域发表第一篇论文的年份”,“作者活跃值”=“作者在该领域的总发文量”÷“领域年龄”,领域年龄越长而且活跃值越高的作者群是该领域的领军人物[3]。

计算得出(表1),领域年龄长的学者有阳长征、赵振宇、南振中、王来华、王娟、叶皓、曾润喜、王芳、王国华、李欲晓、方滨兴、齐佳音、张一文等,其领域年龄为均在10年及以上;活跃值高的有兰月新、夏一雪、安璐、王治莹、张鹏、张玉亮、李明、阳长征、叶琼元、陈福集、曾润喜、李纲、陈婷、李仕明、王娟、刘媛等,其活跃值在1.00及以上。综合分析,该领域的领军人物有阳长征、兰月新、曾润喜等人,中坚力量有张鹏、夏一雪、张玉亮等人,新起之秀有李明、王治莹、董希琳等人。

表1 突发事件舆情领域核心作者(发文量≥5)

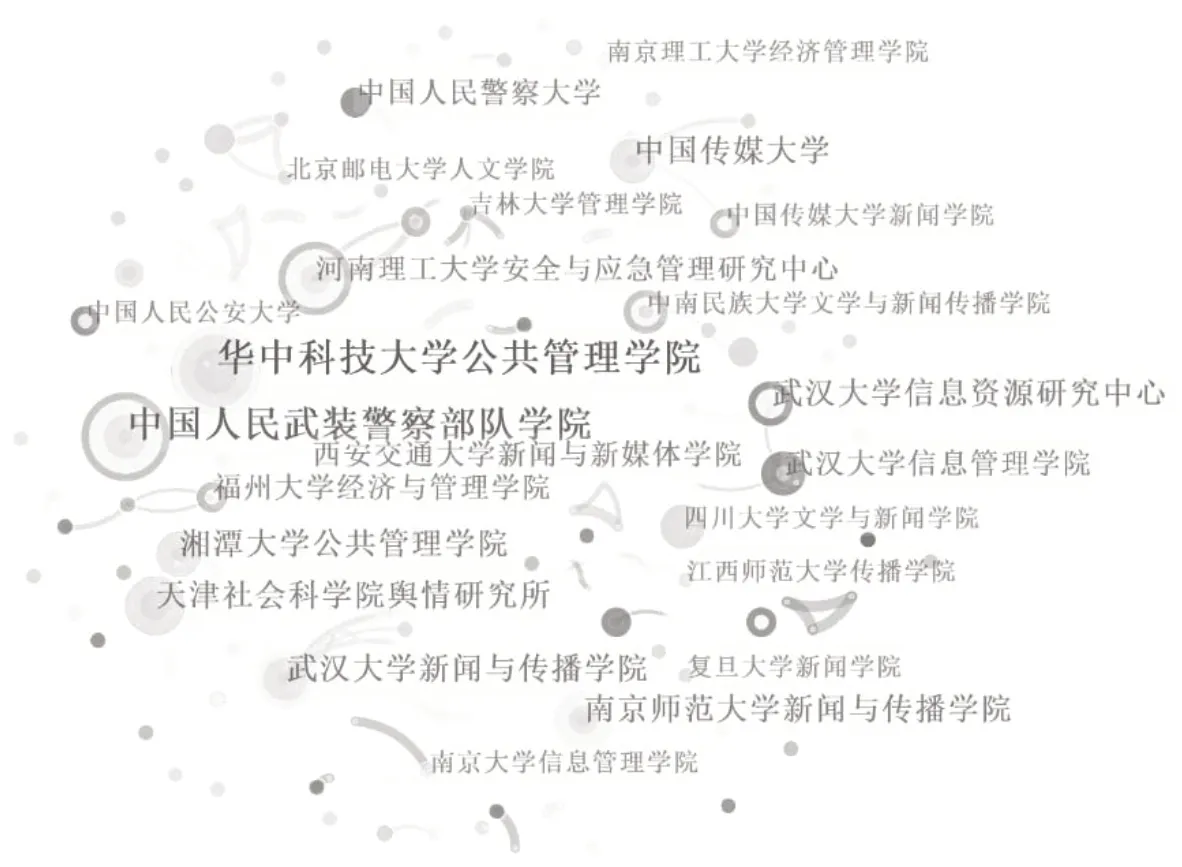

运用Citespace软件绘制出突发事件舆情研究领域作者合作网络(如图1所示),能够更加直观地展现核心高产作者以及作者之间的合作情况。研究发现,合作网络中的单个节点较多,但也有少数三人以下的小型合作群体,这表明该领域中总体而言学者之间的合作关系并不突出,研究主体较为分散。网络中最大的合作群体是兰月新、张鹏、夏一雪、王娟、曾润喜等学者形成的合作群体,结合表1可以得出高产学者之间的合作关系较为密切.研究主体较为集中。

图1 作者合作网络(发文量≥3)

根据洛特卡定律,在一定时间内发表x篇论文的作者数量占作者总数的百分比f(x)与其所发表的论文数量的平方成反比,具体公式为c为发表一篇论文的作者占作者总数的百分比,x为发表论文的篇数)。该定律被认为第一次揭示了作者频率与文献数量之间的关系,描述了科学生产率的频率分布规律。本文利用洛特卡公式分别计算了论文全部作者(即不去除第一作者之外的其他作者)和第一作者(即只纳入论文第一作者进行计算),得到的数据如表2所示。两种样本的洛特卡求值都与理想值有一定差距,可以推测出,目前国内关于突发事件舆情的发文数量虽然较大,但是还未形成稳定持续的高产作者群。

表2 洛特卡定律求值样本数据

(二)主要研究机构

根据表3的统计信息,发文量在10篇以上的研究机构有22家,其中西安交通大学新闻与新媒体学院、华中科技大学公共管理学院、中国人民武装警察部队学院、湘潭大学公共管理学院在20篇以上,中国传媒大学、南京师范大学新闻与传播学院、福州大学经济与管理学院、武汉大学新闻与传播学院、武汉大学信息资源研究中心、天津社会科学院舆情研究所、河南理工大学安全与应急管理研究中心、武汉大学信息管理学院、中国人民警察大学、江西师范大学传播学院、中南民族大学文学与新闻传播学院、吉林大学管理学院所12家机构发文量在12 篇及以上。

表3 研究机构(发文量≥10)

运用软件绘制出机构合作网络知识图谱(如图2)。如图所示,总体而言机构之间的合作并不密切,只有少数机构之间存在合作关系,绝大多数机构都是选择单独发文。

图2 机构合作网络(发文量≥10)

三、突发事件舆情研究热点及演化路径

(一)突发事件舆情研究热点分析

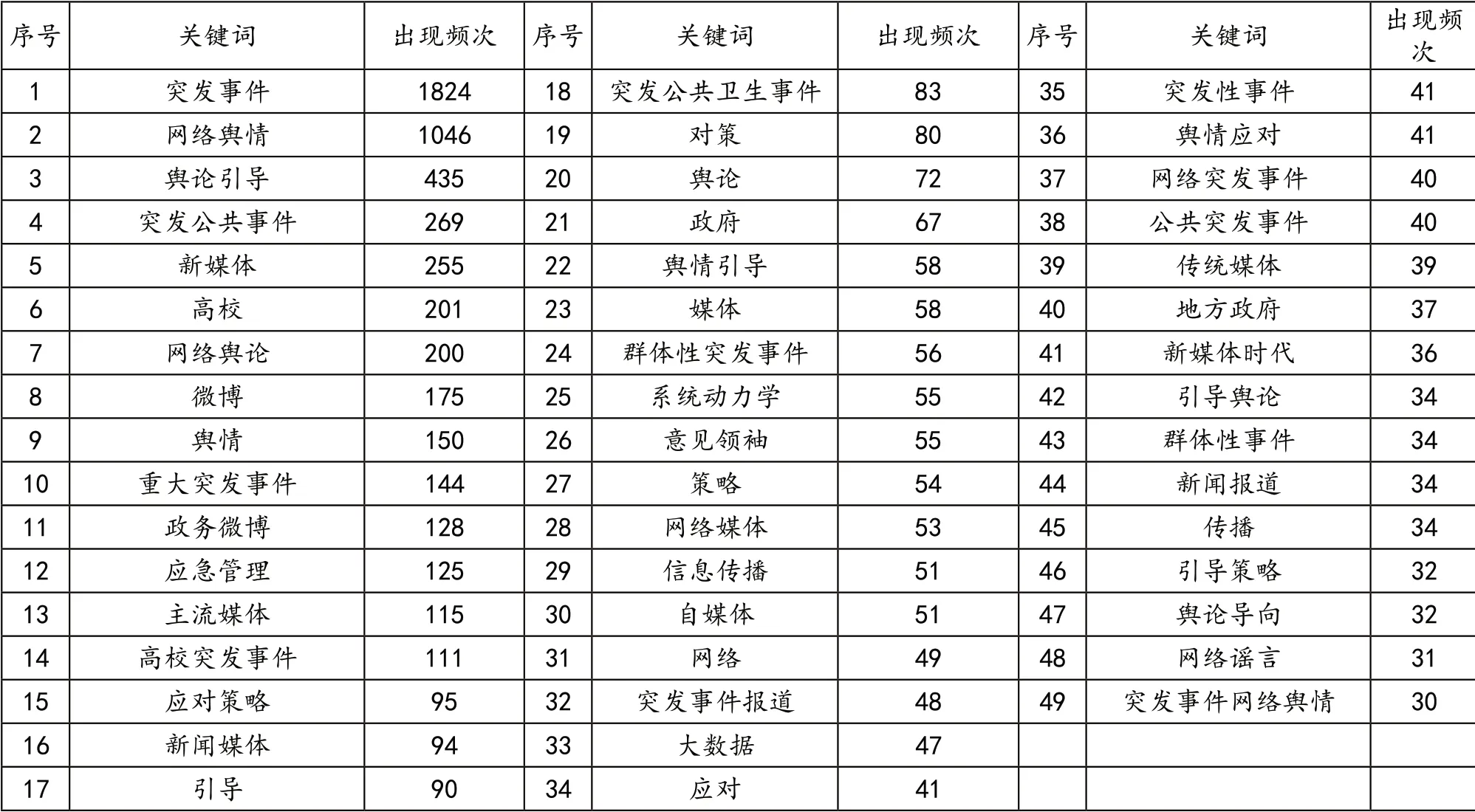

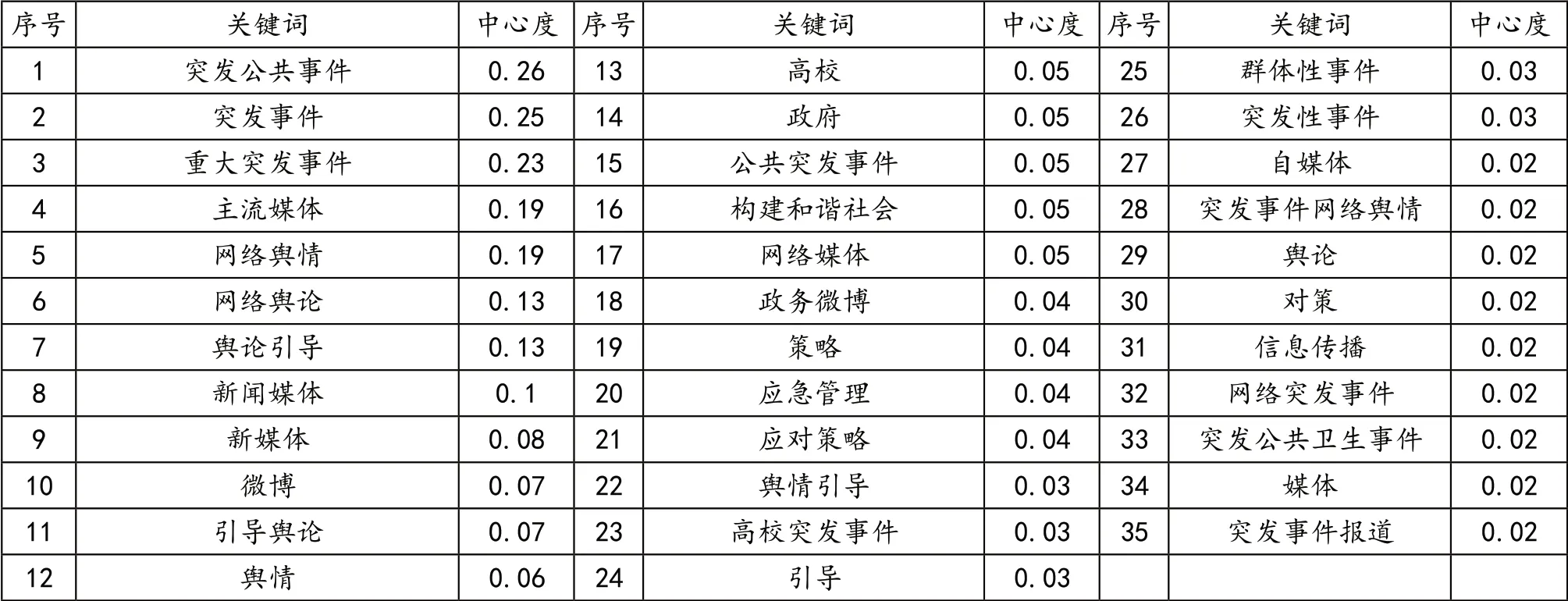

关键词是对学术论文研究主题的精炼表达,关键词的分布频次与特征能显示出某一学科的总体内容特征、研究内容之间的内在联系[4]。运用软件,结合人工调整与剪裁修图,最终得出关键词共现的关键路径(如图3) 及高频关键词分布表(如表4)、高中心性关键词分布表(如表5)。图5展示了近年来突发事件舆情研究的主要脉络,其中,节点的大小表示关键词出现频次的多少,节点越大说明所代表的关键词的频次越高[5]。整体来看,关于突发事件舆情的研究已经织成了相互联系、错综复杂的网络结构,符合贝尔纳关于“科学发展总的模式与其说像树更像网”的判断[6]。

图3 关键词共现网络(频次≥20)

图5 突现词热度时间变化图

表4 高频关键词

表5 高中心性关键词(中心性≥0.02)

从知识理论的角度来看,频次和中心性高的关键词所揭示的是一段时间内众多研究者共同关注的问题,也就是研究的热点和前沿[7]。结合表3、表4所提供的信息,突发事件舆情研究的主要热点有舆论引导、突发公共事件、新媒体、高校、网络舆论(舆情)、微博、重大突发事件、政务微博、应急管理、主流媒体、高校突发事件等。关键词的频次与中心性并没有显著的正相关关系。在网络中,关键词的中心度反映了其在整个关键词共现网络中的重要性[8]。尽管有些词频次较低,但是其在网络中具有重要的连接作用,如 “构建和谐社会”(出现频次为8,中心性为0.05)、“化解矛盾”(出现频次为2,中心性为0.01)等,尽管并不是高频词,但是其具有重要的研究意义。通过这些低频高中心性关键词,基本可以了解到,现今对突发事件舆情的相关研究更趋向于获得稳定社会、化解矛盾的方法与结论。

(二)突发事件舆情研究演化路径

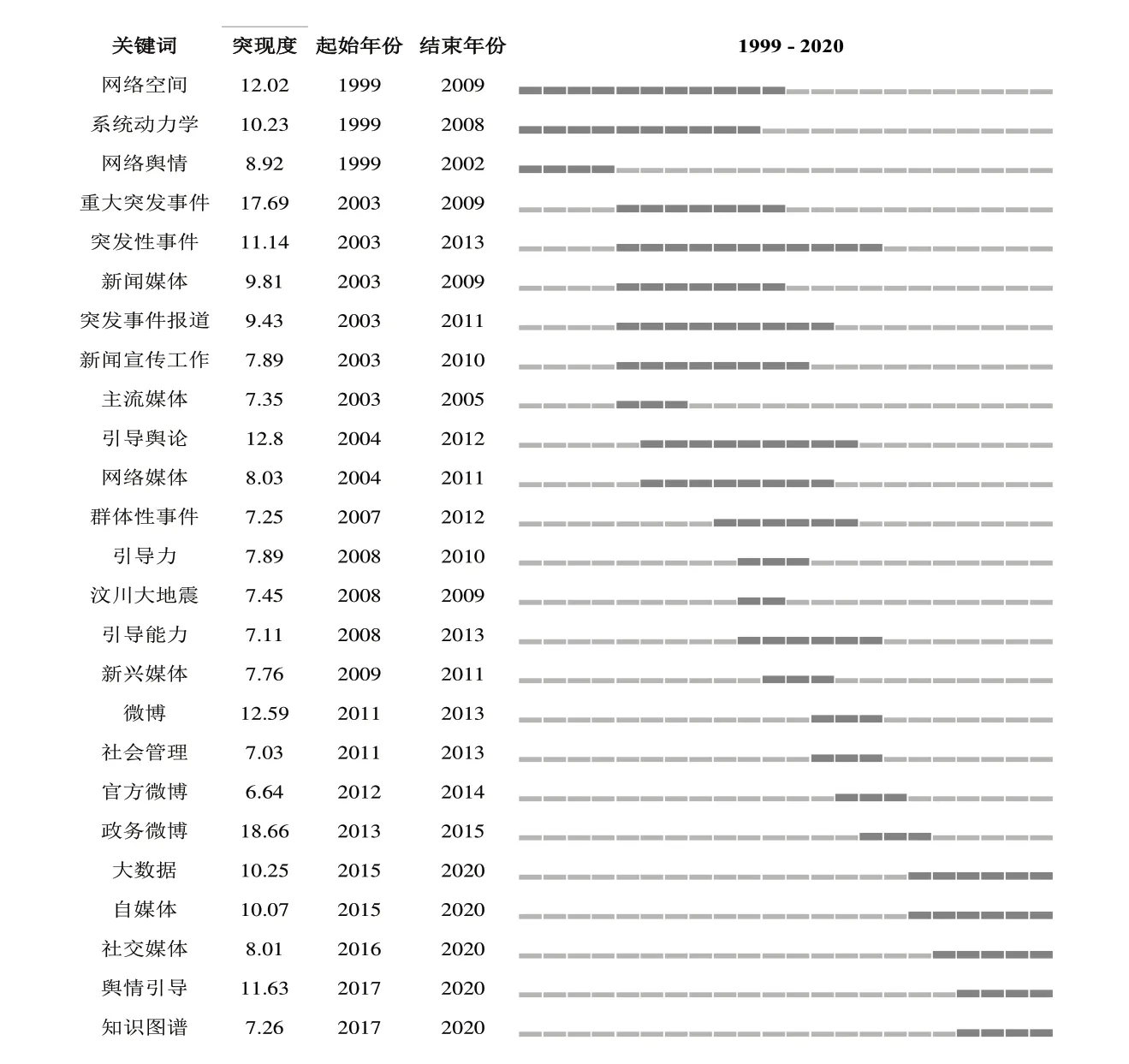

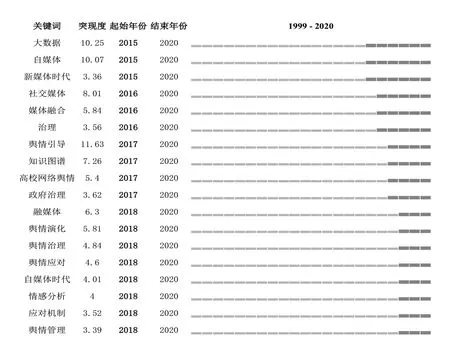

Citespace 的突现监测算法能够分析词频的时间分布和动态变化,并较为准确地反映和揭示不同时间段里该研究领域的前沿动态和发展趋势。其基本原理为,如果出现激增的关键词,代表一段时间内该领域研究兴趣的突然出现与增长[9]。相对于传统的高频主题词分析,突现主题术语更适合探测学科发展的新兴趋势和突然变化[10]。Citespace所提供的时区视图(Timezone)功能是另一种侧重于从时间维度上来表示热点演化的视图,它可以清晰地展示出该领域研究热点的更新和相互影响[11]。本文利用突现词监测并结合时区视图功能探测并识别突发事件舆情研究在各阶段的前沿与整体演化趋势。突现词时空演化情况如图4所示,突现词热度时间变化如图5所示。

图4 突现词变化时区图(1999-2020)

第一阶段(1999-2003):在这一阶段,有关突发事件舆情的研究文献数量稀少,国内突发事件舆情领域还未形成良好的研究热潮,突发事件舆情的研究绝大部分也是针对网络舆情进行展开的。

第二阶段(2003-2009):“突发性事件+引导舆论”为主题。2002年“非典肺炎”爆发,使得关键词“重大突发事件”在学术界(突发事件舆情领域)首次出现并成为研究热点。同时,有关部门需要通过电视、报纸等媒介向人们传输疫情相关信息并且遏制群众恐慌现象,使得“主流媒体”“引导舆论”也成为当时的研究热点。2008年汶川大地震爆发,“突发性事件”再次成为研究热点。在这一阶段“新闻媒体”“突发事件报道”“新闻宣传工作”“群体性事件”“网络媒体”“引导力”等关键词和同类型突现词激增,学者们探讨的对象主要在于如何利用传统媒体、网络媒体等手段进行社会舆情引导,并对相关术语进行理论探讨等 。

第三阶段(2009-2013):“新兴媒体+微博”为主题。2009年至2010年新浪微博、腾讯微博、网易微博、搜狐微博相继推出,“微博”渐渐深入大众群体,成为全国最为流行的词汇。学术界也同样如此,“微博”“官方微博”“政务微博”相继成为突发事件舆情研究的重点研究对象。

第四阶段 (2013 年至今):“大数据”+“自媒体”+“舆情引导”为主题。2012年“大数据”的概念出现之前,突发事件舆情领域的研究相对集中在舆情预警、舆情监测以及舆情引导等理论与模型的结合;2012年大数据上升为国家战略后,对大数据与突发事件舆情研究的结合更加紧密,相关研究呈现快速增长的势头,而后逐渐趋于稳定,但仍保持稳定的增长态势。随着“微博”“微信”以及其他社交媒体平台的普及,“自媒体”一词开始出现在学术界,且在互联网兴起、开源数据空前增多之际,该关键词于2015年成为突发事件舆情领域的研究热点。十三五规划中指出新媒体时代加强网络文化建设要提升网络舆情分析和引导能力,净化网络环境,加强互联网的治理;十九大期间,习近平总书记多次强调加强互联网建设的问题,提出建设“网络强国”,特别提出要“加强互联网内容建设,建立网络综合治理体系,营造清朗的网络空间”。“舆情引导”在此基础上上升至国家战略地位,成为有关部门以及学者们关注的热点主题。

(三)突发事件舆情研究趋势分析

基于 CiteSpace 的文献计量能够从宏观上厘清研究热点发展脉络。为了更加深入了解突发事件舆情的研究趋势,还需要结合最新突现词(如图6)以及相关文献进一步深入阅读。笔者认为该领域研究趋势有以下几方面。

图6 最新突现词

1.突发事件舆情演化分析

“自媒体”“社交媒体”“融媒体”等关键词都出现于图6中。近三年来各类社交媒体发展迅速,移动互联网已经深入了人们的生活,随之而来的还有负面消息与谣言在网络上的迅速传播。各行各业以及政府都需要对相关的突发事件舆情进行梳理与引导,而把握舆情演化规律是进行正确引导与治理舆情的基础,此时,理清突发事件舆情演化规律与机理就显得尤为重要,

2.突发事件舆情应对机制

“舆情引导”“政府治理”“舆情治理”“舆情应对”等关键词都是近三年的突现词,并一直保持热度至今。突发事件的舆情发展会密切影响社会的发展与稳定,采取治理措施、构建应对机制是十分重要且必需的环节。因此,应对机制的相关研究的发展将成为突发事件舆情研究领域的未来趋势。

3.高校突发事件舆情治理

高校学生作为网络使用的主要群体,既是受突发事件网络舆情影响较深的人群,也是突发事件网络舆情的重要参与人群。同时,高校学生群体普遍而言正处于形成三观的阶段,且心理脆弱、承受挫折能力不足,对外界的刺激反应迅速敏感,负面舆情的传播会直接影响高校学生精神世界的形成。因此对高校突发事件舆情治理的关注也将会是未来研究趋势之一。

四、结论

本文针对突发事件舆情领域现阶段研究热点问题,采用共词网络分析对该领域近20年来的相关文献进行了发文机构分析、发文作者分析以及发文关键词分析。研究表明,不同研究时段的研究问题都有其各自特点,从“突发性事件+引导舆论”(2003-2009),到“新兴媒体+微博”(2009-2013),再到“大数据”+“自媒体”+“舆情引导”(2013年至今)。

总体而言,我国学者对于突发事件舆情的研究已经较为深入,但是在作者、机构合作,学科理论融合研究方面还有较大的进步空间。在今后的研究中,应当加强作者之间、机构之间的合作,促进学科融合,进一步丰富与扩展我国突发事件舆情的理论体系与实际应用,从而引导政府有关部门更加妥善地解决社会突发事件引发的舆情问题。