车辆动荷载对基坑围护结构的影响分析及建议

赵晶

(杭州海博地基技术有限公司,浙江 杭州 310012)

0 引言

在基坑围护施工过程中,车辆作为主要运输设备是必不可少的,其运行期间形成的车辆动荷载,对正在施工的基坑围护结构的破坏也是客观存在的。

车辆动荷载对周围建筑结构的影响主要有静载产生的竖向压力及由于车辆行走及路面不平整引起的地面振动,这一振动通过弹性波的传播引起周围建筑结构的振动。城市深基坑围护结构所受的环境振动主要是来自交通荷载,这种动荷载是变频率、变振幅、长期作用的不规则循环荷载[1]。

我国现行《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ 311—2013)[2]将车辆动荷载列为一般危险源,从专项方案的编制到施工阶段的安全技术措施、应急预案、应急响应等方面做出了相应规定。本文结合杭州市某基坑围护工程因发生局部坍塌,致使邻近道路塌陷的案例,在以往研究成果基础上,探讨车辆动荷载对基坑围护结构的影响规律,提出应将车辆动荷载提升为重大危险源的建议,并提出相应的解决对策。

1 基坑受载分析

1.1 基坑外侧道路集中荷载

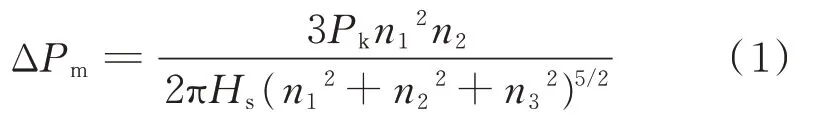

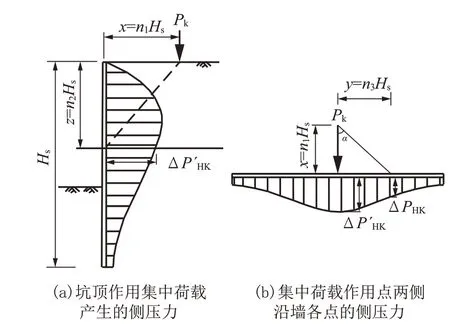

依据相关规范,对于基坑围护结构直接破坏力来说,基坑外侧道路集中荷载作用所引起的附加侧向土压力(参见图1),可按下式计算(弹性理论,泊松比μ=0.5)[3]:

式中:ΔPm——附加侧向土压力标准值,kPa;Pk——基坑外侧道路的集中荷载标准值,kN;Hs——地表至围护墙底面的深度,m;n1、n2、n3——分别为x/Hs、z/Hs、y/Hs的比值;x、z、y——分别为集中荷载与围护墙的水平、垂直距离和沿围护墙长度距离,m。

图1 集中荷载作用下引起的附加侧向土压力Fig.1 Additional lateral earth pressure under concentrated load

式(1)表明:基坑外侧道路的集中荷载值大小,除与荷载值本身绝对值相关外,还与集中荷载同基坑围护结构的垂直距离相关,与水平距离高度相关,即距离越近,荷载越大。沿围护墙长度方向则逐渐变小[3]。

1.2 车辆动荷载

通常情况下,车辆的动荷载可以视为若干个半正弦形式的荷载叠加的形式,因而车辆荷载也可分解成一系列的正弦波荷载。其表达式为[4]:

式中:P0——汽车静载;P——振动荷载幅值,P=M0aω2;Μ0——汽车模型簧下质量;a——几何不平顺矢高,反映了路面的不平整度状况;ω——振动圆频率,ω=2πV/L;V——车速;L——路面几何曲线波长;t——正弦函数中某一段的时间。

式(2)反映了车辆冲击荷载大小对邻近建筑物的影响因素:

(1)汽车轴重的增大、速度的增加都会引起振动响应的增大;

(2)路面不平整度越差,振动响应越明显;

(3)在相同振源条件下,在软土类型的地基中的振动响应比硬土类型中的要大,但软土地基对高频振动有一定的过滤作用[4-6]。

1.3 小结

根据以上理论研究分析归纳后可以看出,车辆动荷载位于基坑围护结构处的影响因素有以下几个方面:

(1)汽车的自重越大,对基坑围护结构振动响应越大,其破坏力越强;

(2)车辆动荷载着力点与基坑围护结构的水平距离高度相关,距离越近,荷载越大;

(3)汽车的通行速度,通过对基坑围护结构振动响应的周期影响,间接构成破坏力;

(4)路面不平整度越大,对基坑围护结构振动响应越大,其破坏力也越强;

(5)在软土类型的基坑围护结构中的振动响应比硬土类型中的要大。

2 事故案例

2.1 简况

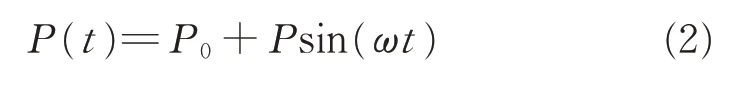

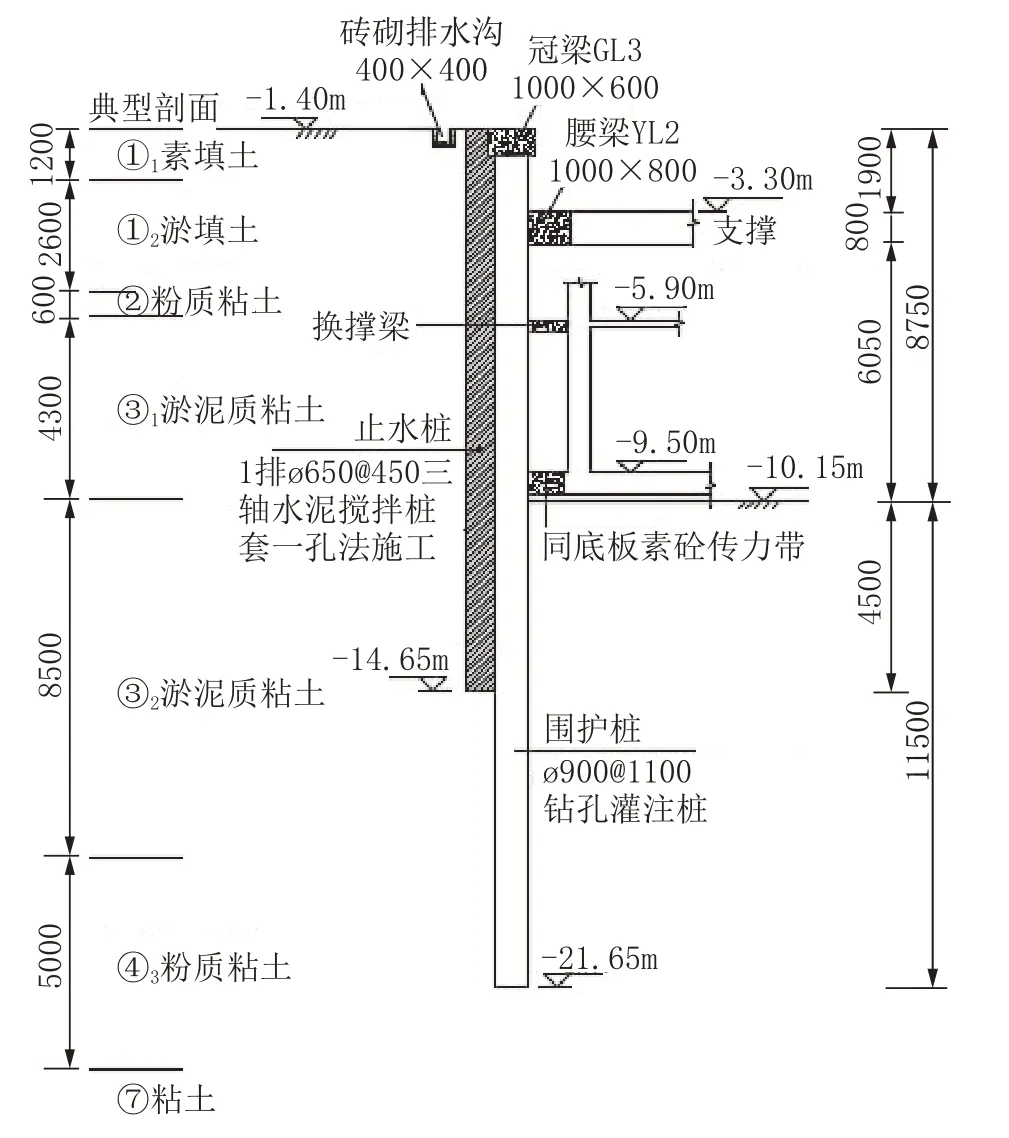

案例位于杭州市西湖区城郊结合部,为1层、2层地下室基坑围护工程。基坑总面积为2.7万㎡,围护总长度730 m。基坑坍塌处为2层地下室,开挖深度8.7 m。围护桩采用Ø900 mm@1100 mm的C30钻孔灌注桩(桩长19.7m),止水帷幕为Ø650 mm@450 mm的单排三轴水泥搅拌桩(局部双排),长度12.7 m。设计基坑外堆载限值20 kPa,水平位移预警值为50 mm。基坑北侧和西侧为已通行城市道路,均为双向四车道加外侧非机动车道,沥青路面。紧邻基坑围护结构北侧有一座单跨25 m简支梁桥,基坑坍塌处距桥台最近直线距离4 m,道路边缘距基坑围护结构最短净距离1 m。基坑平面布置见图2,基坑坍塌处土层及支护结构剖面见图3。

图2 基坑围护结构平面布置Fig.2 Layout of the foundation pit enclosure

图3 基坑坍塌处土层及支护结构剖面Fig.3 Cross⁃section of the soil layer and support of the foundation pit at the collapse location

2.2 事故经过

围护钻孔灌注桩和止水帷幕桩施工时间为2017年9月20日至11月30日。基坑的土方开挖、冠梁及支撑梁施工开始时间为2017年12月1日,至2018年6月11日基坑坍塌时,冠梁及支撑梁全部完成并达到设计强度,基坑底部土方尚有30 m³未挖除。

2018年1月初土方施工期间,发现北侧道路发生开裂,因基坑围护各项观测记录并未达到预警值,此险情未引起各方重视。5月22日,基坑外路面裂缝增大,导致道路下埋自来水管破裂。此时基坑围护监测记录反映,已有5处观测点累计水平位移超预警值,见图4。

图4 基坑监测数据报警示意Fig.4 Alarm diagram of the foundation pit monitoring data

6月11日,施工单位进行最后约30 m³的基坑土方开挖,发现围护桩出现水平裂缝,围护桩外侧有路面下沉现象,且围护体系开始缓慢变形,随即坑外土方挤断灌注桩后涌入基坑。10 min后出现第二次土方向基坑内位移,造成基坑约40 m左右围护体系严重破坏,半幅路面塌陷100 m2,围护桩、冠梁与之相连的支撑梁折断一跨,之后基坑内外趋于稳定。见图5。

图5 基坑坍塌后的卫星照片Fig.5 Satellite photo after the foundation pit collapse

2.3 事故原因分析

比照前述车辆动荷载对基坑围护结构的影响因素,本案例中有如下特征:

(1)土方施工启用的载重汽车为当地惯用的前四后八轮自卸车。以陕汽重卡为例,改装后的前四后八轮自卸车,土方满载自重加载重达80 t,按作用平面2 m×10 m,对基坑相当于40 kPa地面超载[4],严重超出设计限载(设计值20 kPa)。这一因素对基坑围护结构振动响应大,其破坏力极强。

(2)如前述,车辆动荷载着力点与基坑围护结构的水平距离高度相关,距离越近,荷载越大。本案例道路边缘距基坑围护结构净距离1 m,过往车辆所产生的动荷载,通过竖向及侧向传力于基坑围护结构,完全不能避免。

(3)汽车通行速度的影响。文献[5]揭示,相同载重和距离下,在40~80 km/h车速范围内,锚杆轴力随速度增加呈先增大再减小的变化规律。当车速在60~70 km/h区间时,车辆振动频率与路面平整度激振频率接近,致使车辆和路面产生共振,导致车轮动荷载的最大化。而本案例地处城郊结合部,基坑北侧道路限速80 km/h,过往车辆以大型工程车居多,车速多在40~70 km/h区间,对基坑围护结构振动响应也较大,其破坏力也较强。

(4)目前城市市区施工现场的涉运作业(土方、钢材及商品砼运输等)都集中在晚间20:00至次日6:00,此时间段无论交警、城管或路政等执法部门上路执法管理往往受客观条件所限,对超载超限的执法力度难以达到预期效果。现场车辆事实超载严重,管控乏力,使得因超载而形成的车辆动荷载时刻存在,伤及基坑围护结构很难避免。

(5)路面不平整度与桥头跳车的影响。本案例北侧道路有一单跨25 m简支梁桥,东桥台往东50 m范围内,高差达1.523 m,坡度>3%。基坑坍塌正发生在此范围内,且距离该桥台仅4 m(桥头搭板长6 m),道路边缘距基坑围护结构净距离1 m。作为路面不平整的一个特例,桥头跳车是其中的一种极端状况,对基坑围护结构振动响应更甚于一般的车辆动荷载,其破坏力大于普通车辆动荷载。本案中的有关参建单位,也将桥头跳车列为基坑坍塌事故的主要原因。

3 现行标准规范的规定

我国现行基坑支护相关安全规范中,将基坑周围车辆动荷载归纳为一般危险源,而对其进行的勘验设计、施工和监管,却并未做出明确和详细的规定。与此相关的条文,也只有原则性要求,并不构成具有操作性的执行指令,这对于指导和制约基坑支护施工,似有进行补充的必要。

3.1 基坑安全规范

(1)《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ 311—2013)[2]第5.3.3条,将车辆动荷载列为一般危险源,从专项方案的编制到施工阶段的安全技术措施、应急预案、应急响应等方面做出了相应规定。但是由于车辆动荷载被纳入了一般危险源,其相应的安全技术措施、应急预案、应急响应等都归于一般性的预防和处置,往往达不到工程项目风险控制的安全边际要求,甚至可以不用另行编制“基坑工程施工安全专项方案”就可以现场施工,这将难以达到工程项目风险控制的安全边际要求。为此笔者建议考虑提升其危险源等级。

(2)《建筑施工安全管理规范》(DB 33/1116—2015)[7]第3.3.4条款载明:“建筑施工企业应当 对施工现场存在的危险源进行识别、评价,确认重大危险源后,建立重大危险源监控、公示制度,落实责任人责任,并根据具体情况制定应急处置措施”。由于文献[2]规定车辆动荷载是一般危险源,其危害程度归为一般,相应的监控、公示制度、责任人制度以及应急处置措施,只作一般性的要求,通过制度上的制约程度显得不足。从此角度看,也有提升其危险源等级的必要。

3.2 基坑勘察设计规范

(1)《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)[8]和《工程建设岩土工程勘察规范》(DB 33/T 1065—2009)[9]作为国家和地方工程勘察规范,无论是在可行性研究、初步勘察阶段,还是在详细勘察阶段,都没有引入危险源的提法,也没有将车辆动荷载纳入近似的不良地质作用或地震效应的类别,更没有提出查明最大车辆动荷载的要求。显然,这方面有进一步补充完善的必要。

(2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)[10]、《建 筑 基 坑 支 护 技 术 规 程》(JGJ 120—2012)[11]以及《建筑地基基础设计规范》(DB 33/T1136—2017)[12]作为国家和地方的设计规范,在基坑支护工程方面仍然没有引入危险源的提法。车辆动荷载在基坑围护结构附近的存在,可以视为附加集中荷载,设计验算时基本上是采用静荷载加分项系数,其算法还没有采用车辆动荷载的概念。这与基坑附近实际的车辆动荷载情形有很大出入,且不符合基坑围护结构的实际受力状况。有研究表明,相较于静荷载,动荷载对基坑围护结构的影响,无论是土钉的轴力最大值,还是基坑坡顶水平位移和竖向位移都有所增大[13]。另有研究表明,车辆动荷载对基坑围护结构的影响,还与车型、车速、距离及车流量有关[14]。目前的工程实践中,基坑围护结构的设计一般会考虑基坑周边的堆载、附近建筑物的附加荷载,或者规范中明确需要验算的其它附加荷载,唯独与基坑施工活动密不可分的车辆动荷载,没有对其进行变形和稳定性的验算要求,这是急需补充完善的规范内容。

3.3 基坑施工规范

《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004—2015)[15]和《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202—2018)[16]作为指导、约束和监督施工活动的国家规范,对于施工单位在基坑围护结构施工和管理的活动中,没有对车辆动荷载进行规范约束,也是急需进行补充完善的。

3.4 基坑监测规范

《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009)[17]由于缺乏针对性的研究成果及标准规范的规定,基坑的监测管控也没有针对车辆动荷载的监测要求,这方面也需补充完善。

4 对策及措施

4.1 提升危险源等级并加以研究

(1)将车辆动荷载提升为重大危险源,并将桥头跳车、轨道交通动荷载等各种交通动荷载逐一列为研究对象,根据荷载大小、性质以及危害程度等分门别类,划分等级。形成基坑围护工程从立项、勘察、设计、施工到使用各阶段的全覆盖,使得全部建设周期都有针对这种危险源进行识别、规避和防范的规范性文件。

(2)通过跨行业跨学科交叉研究,建立各种交通动荷载对基坑围护结构的危害方式、危害程度和动荷载的计算数学模型。从设计原则、稳定性验算、变形控制等方面,规范对勘察设计阶段的勘验计算要求,并纳入标准规范。

(3)通过对各种交通动荷载对基坑围护结构的危害控制规范化,在城建、交通、市政、交管、路政和安监等方面,从政策层面制定针对性措施,推出相应的管理法规,对症下药,全方位地对其进行防范和管控。

4.2 提高基坑外限载

在当前暂时没有准确的力学模型可以引用的情况下,在实践中可以先行将基坑外限载值提高,从目前的大于15 kPa[12],提高至大于35 kPa。并以此作为依据,验算基坑周边各种危险源,重新审视荷载分项系数、结构构件重要性系数等的取值,尤其是在基坑部位存在软土地层时,更应适当提高。

4.3 完善基坑监控

基坑围护结构的墙顶水平位移、深层水平位移、竖向位移和变化速率等报警值的取值范围,虽在《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497—2009)[17]中作了详细规定,但目前实际执行中,还需设计人员根据地方经验最终给出报警值,当下显然没有考虑基坑外车辆动荷载的影响,这方面也需要补充完善。同时,在基坑变形监测数据超过报警值时的处置规定,也仅有《建筑深基坑工程施工安全技术规范》[2]在第5.4.5条款作了强制性规定,其涉及面和权威性都达不到理想效果,这方面也急需普及提高。

4.4 现场管控

(1)在目前的背景下,现场管理可以从制度层面限制运输车辆的型号。例如:可以规定凡自重加载重实际超过30 t的大型车辆,或者擅自违规改装的超载车辆,一律禁止进入基坑外延一定距离以内区域,以杜绝围护结构体系遭受破坏。

(2)针对施工现场进场车辆(尤其是土方、钢材、商品砼等运输车辆)、挖掘机和其它重型设备等,加强管理,限制超载,限制进入,其作业范围要远离基坑一定距离以内区域。

(3)从安全管理角度,加强管理,加强现场巡视,时刻纠正违规违章作业,杜绝事故隐患。

5 结论与建议

(1)高层建筑大多位于交通要道,在基坑施工过程中,通常车辆动荷载对基坑围护结构的破坏作用是客观存在且十分显著的。因此,研究车辆动荷载作用对基坑结构安全的影响,分析基坑围护结构在车辆动荷载作用下的变形、稳定性规律以及防范措施具有重大意义。

(2)车辆动荷载对基坑围护结构的影响,有以下规律:①邻近基坑的车辆,总质量越大,其动荷载对基坑围护结构的破坏力越大;②车辆动荷载与基坑的水平距离和垂直深度有关,距离越近,危害越大;越靠近地表,危害越大;③道路的路面不平整度越大,或桥头跳车纵坡越大,对基坑围护结构的危害越大;④车辆行驶速度对基坑围护结构的危害也构成一定影响。

(3)建议将车辆动荷载等提升或补增为基坑围护结构的重大危险源,并列为研究对象,找出力学模型,归纳出影响因素和规律,并给出针对性措施。将这方面的研究成果补充进现行标准规范,为规范各参建方的行为提供法规依据,已经迫在眉睫,十分必要。