遗传性压力易感性周围神经病三例报道并文献复习

张怡琳,范成河,赵莘瑜,孔祥东,夏艳洁,田雨,王晓放,刘盼盼

遗传性压力易感性周围神经病(hereditary neuropathy with liability to pressure palsies,HNPP)是由人类周围髓鞘蛋白22(peripheral myelin protein 22,PMP22)基因缺失或点突变引起的一种少见的常染色体显性遗传性周围神经病[1]。HNPP由De Jong于1947年首先提出,患者多在跪着刨土豆后反复出现腓总神经麻痹症状,故又称为“刨土豆病”[1-3]。HNPP的发病率为7.3/10 000~16.0/10 000[4-6]。近年来,国内也有一些HNPP的病例报道,多数患者主要通过神经活检或基因检测确诊[6-11]。本文回顾性分析了郑州大学第一附属医院收治的3例HNPP患者的临床特点和预后情况,并进行文献复习,以期为进一步提高临床医师对该病的认识提供参考。

1 病例简介

患者1,男性,18岁,因“左手无力2个月,右手无力20 d”于2015-12-09入住郑州大学第一附属医院。患者2个月前无明显诱因出现左手无力,就诊于郑州大学第一附属医院门诊,患者经鼠神经生长因子治疗30 d后左手无力症状好转,20 d前出现右手无力,以第五指较为明显。否认家族史。肌电图检查显示:左侧指伸总肌呈神经源性改变。左侧桡神经周围运动传导速度减慢;双侧腓深神经末梢潜伏期延长,左侧腓神经周围运动传导速度减慢;双侧胫神经末梢潜伏期延长,周围运动传导速度减慢;双侧正中神经末梢潜伏期延长;双侧正中神经及双侧腓肠神经末梢感觉传导速度减慢,双侧胫神经H反射潜伏期延长。运动诱发电位(motor evoked potential,MEP)检查显示:右下肢锥体束传导延迟。脊髓体感诱发电位(spinal somatosensory evoked potential,SSEP)检查显示:四肢深感觉传导通路未见异常。考虑周围神经病变可能。神经系统检查显示:右手远端肌力4+级,四肢腱反射减弱,余神经系统检查无阳性体征。血常规、肝/肾功能、电解质、脑脊液等检查未见异常。基因检测结果显示:染色体17p11.2区域包含PM22基因、TEKT3基因和COX10基因的1.5 Mb大片段杂合缺失。确诊为HNPP。否认家族史。该患者曾被误诊为格林-巴雷综合征并给予甲泼尼龙治疗(第1天1.00 g,静脉滴注;第3天0.50 g,静脉滴注;第6天0.25 g,静脉滴注;第9天0.12 g,静脉滴注),后给予营养神经〔维生素B1(100 mg,3次/d,口服),甲钴胺片(0.5 mg,3次/d,口服),鼠神经生长因子针(9 000 U,1次/d,肌肉注射)〕等对症治疗,患者症状好转后出院。出院2个月内症状完全消失。

患者2,男性,36岁,因“左下肢无力伴麻木1 d”于2017-03-03入住郑州大学第一附属医院。患者1 d前无明显诱因出现左下肢麻木,范围为膝关节以下、踝关节以上的小腿外侧面,同时出现足下垂、足背屈无力。既往有上肢受压后麻木症状。肌电图检查显示:双下肢多发周围神经损伤(运动、感觉神经均受损,以脱髓鞘病变为主,伴有轴索损伤,累及神经根)。神经系统检查显示:四肢腱反射减弱,左足背屈无力,行走时左足拖地,左下肢膝关节以下外侧面浅感觉减退,余神经系统检查无阳性体征。基因检测结果显示:染色体17p11.2区域1.5 Mb大片段包括PMP22基因全部外显子、TEKT3基因和COX10基因部分外显子杂合缺失。确诊为HNPP。否认家族史。给予营养神经〔维生素B1(100 mg,3次/d,口服),甲钴胺片(0.5 mg,3次/d,口服),鼠神经生长因子针(9 000 U,1次/d,肌肉注射)〕等对症治疗,患者症状好转后出院。出院2个月内症状完全消失。

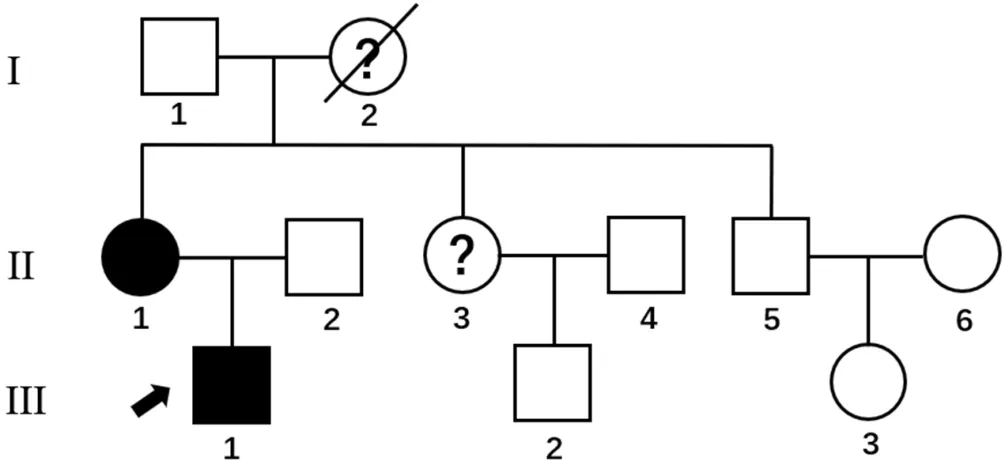

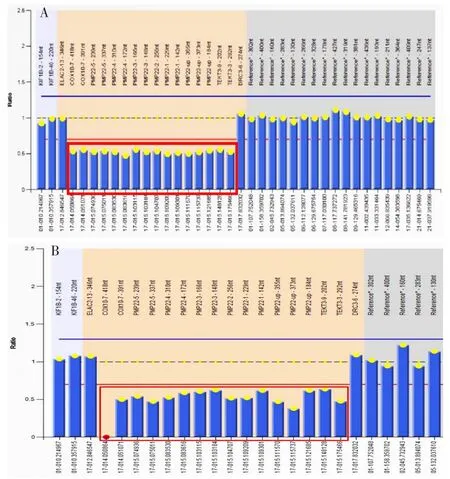

患者3,先证者(Ⅲ1),男性,13岁,因“右手掌指关节伸直不全1个月”于2018-12-17入住郑州大学第一附属医院。患者1个月前长时间持笔写字后感“握紧不能”,右手掌指关节伸屈困难,主要表现为伸直不全,无麻木、疼痛、感觉减退等。肌电图检查显示:四肢神经传导异常,运动和感觉神经均有受累,以脱髓鞘病变为主。肌电图检查显示:神经源性改变。运动和感觉神经均受累,上肢重于下肢,部分神经可见传导阻滞。神经系统检查显示:右手握力减退,左上肢远端肌力5-级,右侧Babinski征阳性,双侧Chaddock征阳性,双上肢腱反射减低,双手浅感觉减退,余神经系统检查无阳性体征。家系调查显示:先证者母亲(Ⅱ1),37岁,发作性左上肢麻木无力6个月,多在支肘后出现,每次持续15 d左右自行缓解;先证者祖母(Ⅰ2),70岁,因病已故,病因不详,年轻时农作后出现双下肢麻木无力,持续1个月自行缓解,见图1。基因检测结果显示:患者及其母亲均为PMP22基因杂合缺失,见图2。确诊为HNPP。给予营养神经〔维生素B1(100 mg,3次/d,口服),甲钴胺片(0.5 mg,3次/d,口服),鼠神经生长因子针(9 000 U,1次/d,肌肉注射)〕等对症治疗,患者症状好转后出院。出院2个月内症状完全消失。

图1 患者3的家系图Figure 1 Family tree of patient 3

图2 患者3及其母亲基因检测结果Figure 2 Genetic test results of patient 3 and his mother

2 文献复习

检索PubMed、中国知网、万方数据知识服务平台2010—2020年所有关键词/标题中含有“遗传性压力易感性周围神经病”“hereditary neuropathy with liability to pressure palsies”“HNPP”字样的文献。纳入标准:有具体病例资料,经基因检测确诊为HNPP的中国患者。

共检索到国内外文献报道的中国HNPP患者25例[4,7-10,12-20],结合本文3例,共纳入28例患者。其中男22例,女6例;平均年龄(20.1±11.1)岁,发病年龄<20岁者19例(67.9%);有诱发因素17例(60.7%)〔其中肢体牵拉或受压8例(47.1%)、剧烈运动或劳累6例(35.3%)、受凉3例(17.6%)〕,无诱发因素11例(39.3%);临床表现:肢体麻木和/或无力28例(100.0%){17例表现为肢体麻木和无力〔14例为肢体麻木和无力同时出现(其中12例患者的麻木和无力出现在同一肢体,2例患者的麻木和无力表现在不同肢体:均为右手麻木,分别为左上肢和左下肢无力),3例为肢体麻木和无力非同时出现(其中2例为先出现无力后出现麻木)〕},合并屈曲畸形2例(7.1%),合并疼痛1例(3.6%),合并跛行1例(3.6%);神经系统检查:四肢或双上/下肢腱反射减低或消失18例(64.3%),肌肉萎缩7例(25.0%),弓形足2例(7.1%);基因突变类型:缺失突变27例(96.4%)〔2例分别合并LRRC48基因6号外显子、MD1基因1号外显子、RPGR基因15b外显子缺失和LITAF基因3号外显子c.274 A>G(Ile92Val)基因突变的患者起病年龄分别为12岁和13岁〕,点突变1例(3.6%,表现为c.124T>C,p.C42R点突变);受累神经:腓神经7例(25.0%),正中神经6例(21.4%),尺神经6例(21.4%),胫神经5例(18.0%),桡神经2例(7.1%),臂丛神经2例(7.1%);肌电图检查结果均提示比临床表现更加广泛的周围神经损伤;有家族史17例(60.7%);24例(85.7%)给予营养神经治疗症状好转,4例(14.3%)给予激素治疗症状好转。

3 讨论

HNPP是一种常染色体显性遗传病,多数患者在染色体17p11.2-p12位点存在包含PMP22基因的1.5 Mb的大片段缺失,15%~20%的患者由PMP22基因点突变所致[21-22]。笔者分析文献发现,96.4%(27/28)的中国HNPP患者为缺失突变,其中2例分别合并LRRC48基因6号外显子、MD1基因1号外显子、RPGR基因15b外显子缺失和LITAF基因3号外显子c.274 A>G(Ile92Val)基因突变的患者起病年龄分别为12岁和13岁,这些基因突变可能与中国人HNPP发病年龄无关,但需要更多的患者来证实这些基因突变与HNPP早期发病的关系。仅3.6%(1/28)的患者为点突变,表现为c.124T>C,p.C42R点突变。据此有两点推测:中国HNPP患者的基因突变可能以缺失突变为主;基因检测技术的差异性可能影响基因检测结果:多重连接探针依赖扩增技术(multiplex ligation-dependent probe amplification,MLPA)可同时对多基因多外显子进行重复、缺失及定量分析,但是不能检测到基因点突变,而高通量测序技术(next generation sequencing,NGS)能高效、快速、准确地定位PMP22基因并分析其突变类型及变异大小[23]。

HNPP多于20~30岁起病[5],笔者分析文献发现,67.9%(19/28)的国内患者发病年龄<20岁,推测中国HNPP患者发病年龄可能较小,这可能与PMP22在不同种族人群中表达的差异性有关,但本研究样本量较小,需进一步总结验证。本文患者2发病年龄为36岁,发病年龄较大可能与此前已出现亚临床症状或症状轻微而未察觉有关。HNPP患者通常有肢体受压牵拉史[5]。笔者分析文献发现,60.7%(17/28)的患者有诱发因素,39.3%(11/28)的患者无诱发因素,这可能与部分HNPP患者起病隐匿有关,或者HNPP存在其他不易察觉的诱发因素。在有诱发因素的患者中,47.1%(8/17)的患者为肢体牵拉或受压,35.3%(6/17)的患者为剧烈运动或劳累,还有17.6%(3/17)的患者为受凉。因此HNPP的诱发因素可能并不仅以肢体受压或牵拉为主,需进一步扩大样本量进行验证。患者3发病为长时间持笔写字后出现右手伸屈不全,而患者1和患者2发病无明显诱因。不同的发病诱因可导致HNPP不同的首发症状,回顾文献发现,长时间下蹲、冷水洗脚、跷二郎腿可导致腓总神经损伤,长期支肘工作是尺神经损伤最常见的原因,做俯卧撑、搬重物、打羽毛球等力量运动也可导致 HNPP 的上肢症状[4,7-10,12-20]。

HNPP的主要临床表现为肢体麻木或无力,少数患者可出现疼痛、肢体畸形、跛行等[5]。笔者分析文献发现,28例患者均表现为肢体麻木和/或无力,其中17例表现为肢体麻木和无力〔14例为肢体麻木和无力同时出现(其中12例患者的麻木和无力出现在同一肢体,2例患者的麻木和无力表现在不同肢体:均为右手麻木,分别为左上肢和左下肢无力),3例为肢体麻木和无力非同时出现〕。推测大部分HNPP患者表现为同一肢体同时出现麻木和无力症状,也有小部分患者可在不同部位分别表现出感觉和运动功能障碍,因此在临床中,不能因广泛的发病部位和症状的分离而忽略HNPP的诊断。在麻木和无力非同时出现的3例患者中,2例为先出现无力后出现麻木。推测在HNPP患者中,运动功能障碍可能早于感觉功能障碍,这需要更多的样本进行验证。本组3例患者均表现为肢体麻木或无力,其中患者1首次发作为左上肢无力,再发为右上肢无力,因此对于就诊的单肢麻木或无力患者,应仔细询问既往有无类似发病情况。患者2表现为左下肢麻木伴无力,伴左足背屈无力,为腓总神经受损的表现,腓总神经损伤为HNPP最常见的类型,在临床中遇到腓总神经损伤的患者,应考虑HNPP的诊断,避免漏诊、误诊。患者3表现为右手掌指关节伸直不全。尽管3例患者的基因突变类型相同,但临床表现却不相同,可能与患者不同的发病诱因和个体差异有关。

以中枢神经系统病变为表现的HNPP患者并不多见,一项对平均起病年龄为42岁的15例HNPP患者的研究发现,HNPP患者中枢神经系统可发生广泛性病变,可引起脑白质异常和认知功能障碍[24]。本组3例患者中,患者1肌电图检查提示锥体束传导延迟,患者2查体发现右侧Babinski征阳性,双侧Chaddock征阳性,排除患者下肢或足部病变,提示锥体束受损的可能,这2例患者均提示中枢神经系统病变的可能,但颅脑和颈胸椎MRI未见异常。相比于周围神经系统,PMP22在中枢神经系统中的表达量较低,但存在中枢神经系统病变的亚临床症状患者中枢神经系统中HNPP表达量可能并不少,分析原因可能与2例患者发病年龄小,尚未出现器质性病变有关。因此,在临床中对可疑HNPP患者应注重病理征的查体,对查体或肌电图检查提示锥体束受损或年龄较大的HNPP患者,应完善颅脑MRI和认知功能评分。

HNPP电生理主要特点为多发性周围神经运动和感觉功能受损:感觉神经传导速度(sensory nerve conduction velocity,SNCV)明显减慢,可有嵌压部位的感觉神经动作电位波幅减低或消失,运动神经传导速度(motor nerve conduction velocity,MNCV)也可有轻到中度减慢,运动传导主要表现为远端潜伏期延长,F波潜伏期延长甚至消失以及运动神经多部位复合肌肉动作电位波幅降低[25]。笔者分析文献发现,28例国内患者受累神经分别为:腓神经7例(25.0%),正中神经6例(21.4%),尺神经6例(21.4%),胫神经5例(18.0%),桡神经2例(7.1%),臂丛神经2例(7.1%),推测中国HNPP患者的受累神经可能以腓神经、正中神经和尺神经为主,这需要进一步扩大样本量进行验证。笔者分析文献发现,28例患者肌电图检查结果均提示比临床表现更加广泛的周围神经损伤,推测HNPP可能存在亚临床症状,如1例喉返神经损伤的患者对声带的肌电图检查未见异常,但四肢肌电图检查发现了广泛的周围神经损伤[13]。因此对可疑的HNPP患者应扩大肌电图检查范围。

笔者分析文献发现,60.7%(17/28)的HNPP患者有家族史,但本文患者1与患者2否认有家族史,可能是散发患者或者因为家人发病症状轻微并未在意,因此对确诊的HNPP患者,应尽量对其家系进行基因检测,以提高早期诊断率。

HNPP目前尚无特效治疗方法,以营养神经对症治疗为主。笔者分析文献发现,14.3%(4/28)的患者给予激素治疗症状好转,提示HNPP可能合并神经炎症。本文3例患者均给予营养神经等对症治疗,均在出院2个月后症状恢复。HNPP具有一定的自限性,多数患者未经治疗也可自行恢复。本文3例患者出院后嘱其避免受凉、压迫牵拉肢体等诱发因素后,未再复发。

综上所述,HNPP临床表现主要为肢体无力和/或麻木,发病多有诱发因素。患者可能存在亚临床症状,对可疑病例应扩大电生理检查范围。诊断HNPP的“金标准”是基因检测发现PMP22缺失突变或点突变。HNPP患者预后一般良好,避免诱发因素可预防复发。HNPP应尽早诊断,避免因误诊而给患者造成不必要的损失。但本研究样本量较小,有待进一步扩大样本量总结HNPP特点。

作者贡献:张怡琳进行文章的构思与设计,撰写论文;范成河进行文章的可行性分析;张怡琳、孔祥东、夏艳洁、田雨、王晓放、刘盼盼进行文献/资料收集;张怡琳、赵莘瑜进行论文的修订;赵莘瑜负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责、监督管理。

本文无利益冲突。