景洪傣族园居民对旅游影响的感知研究

郑春丽

(曲靖师范学院 文化旅游学院,云南 曲靖 655011)

0 引 言

在旅游发展中, 目的地居民正逐步被视为旅游产品的核心.人们也同时意识到, 旅游的影响,不论是积极的还是消极的, 在目的地社区这一层次上体现得尤为突出[1].

居民对旅游的感知与态度研究应该受到更多的关注.在旅游发展过程中, 开发商和经营者为了实现利润最大化,游客为了得到最大程度的游历满足感,他们成为最大的受益者.而对于旅游地原生居民来说,虽然也从中受益,但他们更多地承受了发展旅游带来的“负面效应”.从我国的旅游发展历史来看,旅游的发展更多是从旅游者的角度以及政府的角度来考虑,常常忽略了当地居民的利益和看法.然而,居民对旅游的感知及态度是影响旅游业可持续发展的关键因素之一,通过研究当地居民对旅游影响的感知有助于当地政府了解旅游开发对旅游地的影响程度,减少旅游者与居民之间的冲突;制定旅游发展规划,获得居民对旅游业的支持[2].因此,对旅游目的地居民的感知研究具有重要意义,如果目的地居民持有积极态度,会给当地旅游带来事半功倍的作用;相反,会给旅游目的地带来不必要的阻碍.

自20世纪70年代以来,研究旅游目的地居民对旅游发展的感知和态度逐渐成为国外旅游影响研究的重要课题,研究理论日益丰富,研究方法逐渐成熟,研究案例不断出现.居民对旅游影响感知内容早期主要涉及经济影响感知[3],现今则越来越多地关注了文化[4-5]、社会[6]和环境影响[7-8]的感知.

国内在旅游影响与感知的研究始于20 世纪90年代,相对较晚,已有的研究主要集中在3 个方面:旅游感知与态度的影响因素[9-12];采取分层类聚方法将旅游地居民进行分类、运用人口统计学特征解释旅游影响感知的差异[13-18],从居民生活满意度出发,提出对古村落社区建设的工作重点与方向[19-24].国外学者注重理论成果的总结和应用,方法论较成熟.国外描述性的定性分析越来越少,较多地运用了数学方法,模型研究受到众多学者的青睐.我国对旅游目的地居民旅游影响感知的研究,现有成果颇为有限,而且存在着理论创见少、方法较单一、定量分析深度不够等问题.本文对云南省西双版纳傣族园区居民的旅游影响感知进行实地调查,并对所收集的一手数据进行了系统的定性和定量分析.通过发放问卷,从定性和定量方面对傣族园区的居民进行研究,了解作为西双版纳主要居民的他们,对旅游带来的正负面影响的感知和态度.

1 研究区概况

傣族园位于云南省西双版纳橄榄坝,景区内共有5个村寨组成(曼将村寨、曼春满村、曼乍村寨、曼嘎村寨、曼听村寨),占地面积3.36平方公里,共计1700多人,共353户.傣族园是一个比较特殊的旅游区,它的形式上保留了原始的村寨面貌,居民完全参与到旅游区接待的活动中来,旅游区就是覆盖于原有的5个村寨,景区由公家和当地居民共同持有、经营,门票居民收取一定份额,景区内居民自主经营.旅游接待设施完备,是西双版纳的主要旅游接待点.

2 问卷调查情况

本次问卷采取抽样调查方法,共分为3部分,第一部分是被调查村民的基本信息;第二部分对居民和旅游的相关度进行了调查;第三部分是旅游影响感知量表.本问卷以李克特量表方式进行问卷设计,题型设计为李克特5分制量表,选项分别为:“完全赞同”“赞同”“一般”“不赞同”和“非常不赞同”,分值从5分到1分.本次问卷共计发放200份,回收185份,回收率为92.5%;回收问卷中有效问卷165份,占回收问卷的89.19%.

3 调查结果分析

3.1 被调查村民的人口特征

在被调查的村民中,女性占65.45%;职业主要为私营业主占40%,其他占30.92;人均月收入集中在2001~3000元占40.62,3001~4000元占23.03;年龄主要是41~50岁占41.21,31~40岁占30.91;学历占比最大的是初中以下占53.94,其次是高中和中专占32.12;在本地居住时间25年以上占63.64.具体数据如表1所示.

从本次调查的数据可知,该地的居民主要为私营业主,月收入在3000元左右,学历层次大多为初中以下水平.

表1 人口特征(N=165)

3.2 旅游对当地居民的带动作用

由表1可知该地的居民私营业主占大部分,私营业主主要从事的工作和旅游相关性很大.居民旅游相关度主要通过一些指标反映该地居民从事和旅游相关工作程度.具体数据如表2所示.

表2 旅游相关度分析(N=165)

由表2可知,在调查的居民中,61.21%是直接从事旅游相关工作的,家人直接从事旅游相关工作占72.73%;从事旅游的时间主要为4~6年占46.67%,其次为1~3年占34.54%;84.24%的居民可以从旅游业中获得利益;非常喜欢及喜欢旅游业的人数占76.97%.由此可知,旅游业对该地居民的带动作用较大,大部分居民也能从旅游业中获益而喜欢旅游业,但也有部分居民对旅游业的感知较差,因此研究该地居民对旅游业的感知势在必行.

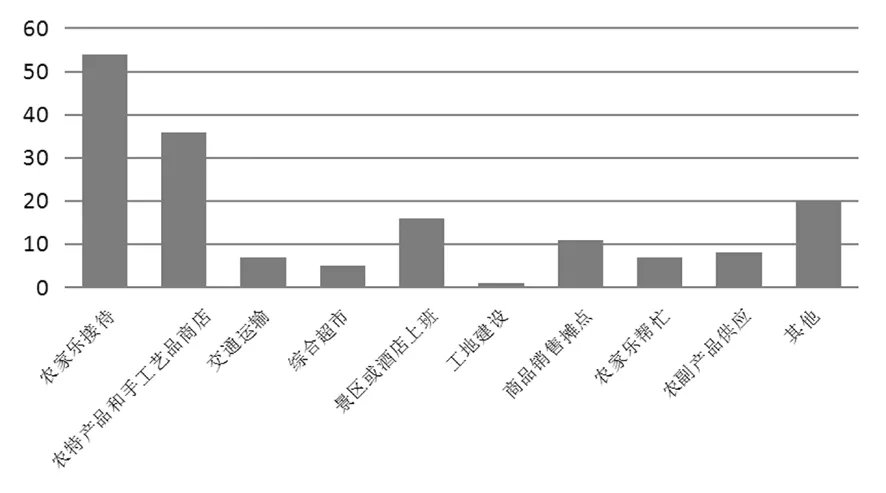

图1 当地居民从事旅游相关行业数据

图1为当地居民从事旅游相关工作种类,主要为农家乐接待和农特产品和手工艺品商店及在景区和酒店上班,可知,旅游给当地居民带来了工作,当地居民大部分在旅游相关行业工作.旅游业给当地居民带来了收入,占当地居民整体家庭收入比重较大.

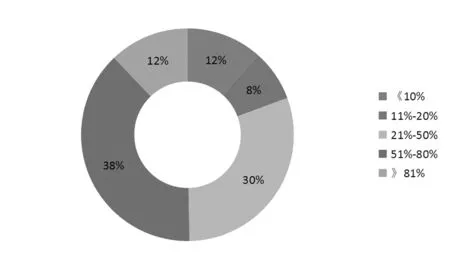

图2 居民旅游收入占总收入的比重

如图2所示,居民获得的旅游收入占家庭总收入一半以上的占到总人数的50%,可见旅游给当地居民带来了很大的经济利益.

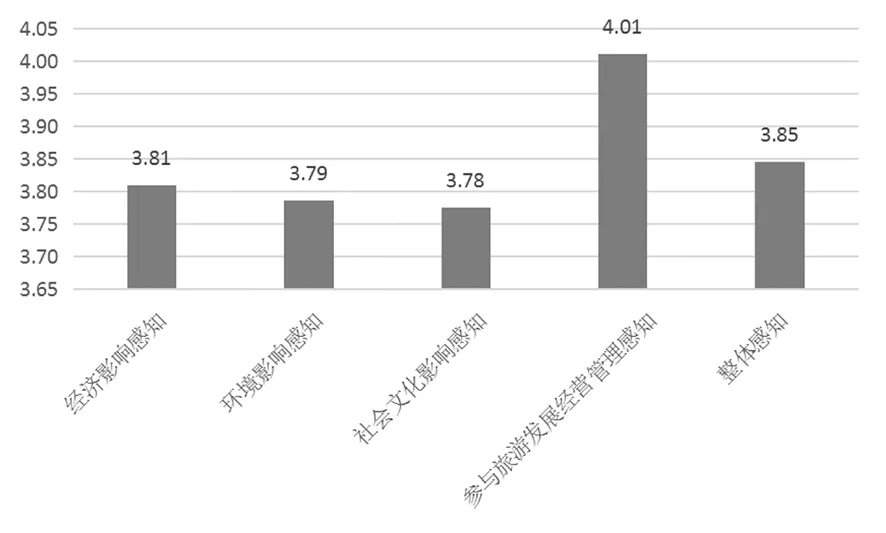

3.3 当地居民对旅游的感知

通过对当地居民数据的调查可知,当地居民对旅游的整体感知为3.85,介于一般和赞同之间.其中对自己参与旅游发展经营管理水平较为满意,对旅游经济影响感知评价次之,对旅游环境的影响感知为第三,对旅游社会文化的感知最低.具体见图3.

图3 居民对旅游的整体感知

对参与旅游经营管理感知、经济影响感知、环境影响感知、社会文化影响感知具体分析如下:

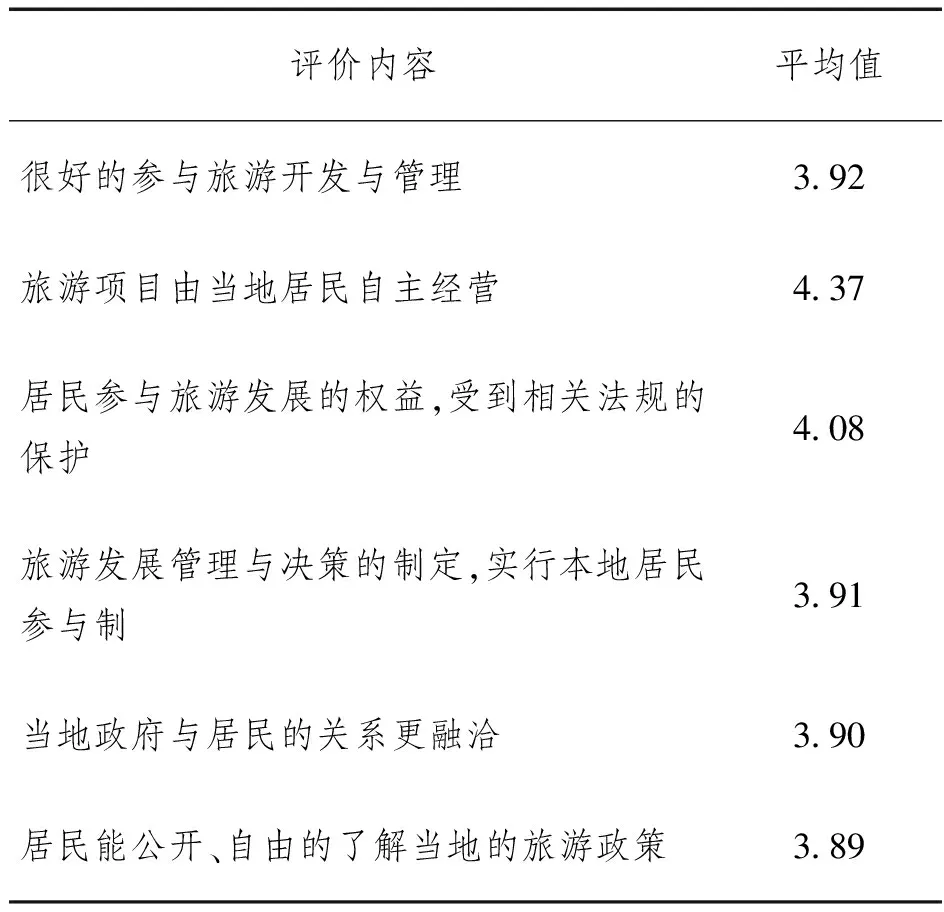

当地居民对参与旅游发展经营管理感知较好,总评价为4.01,高于整体感知水平,具体各项评价均值如表3所示.

表3 居民参与旅游发展经营管理水平感知

从表3可以看出,居民对自己能自由经营旅游项目和当地相关政策保护居民参与旅游发展的权益较为满意,但对当地旅游政策的了解及参与旅游开发评价相对较低,当地政府应在保护当地居民权益及允许自由经营的基础上加大对当地旅游政策的宣传,并调动居民的积极参与与居民相关的旅游项目的管理.

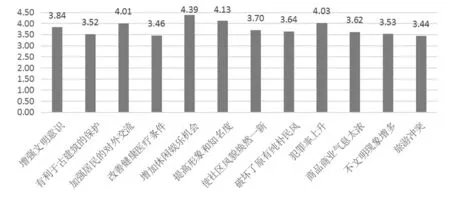

在旅游对当地经济的影响上,居民感知仅次于参与旅游发展经营管理水平的感知,具体如图4:

图4 旅游对经济影响的感知

从图4 可知,当地居民对旅游给当地经济带来的影响感知较高,持肯定态度,其中,旅游给当地带来就业机会和收入评价最高,从表3数据中也可看出,当地居民认为旅游带来的房价上涨、贫富差距大等问题并不明显.整体对经济的带动作用较为满意.而居民对旅游对当地的文化和环境的影响感知较经济影响差,对环境影响的整体感知为3.79,对文化影响的整体感知为3.78,具体如图5:

图5 居民对旅游环境影响的感知

从图5可以知道,当地居民认为旅游对环境带来积极作用,在对旅游能增强环保意识、增强政府环保意识、美化本地环境等指标的评价均高于对环境的整体感知水平为3.78;居民对旅游促进城镇化、增加生活垃圾和噪音、破坏自然环境、增加商业气息等负面影响评价均低于环境的整体感知水平,说明居民对环境整体上持积极态度;在环境评价中,居民对旅游使得当地的交通和人口拥挤这一因素评分较高,因此,景区应该加强对旅游人次的控制,使得旅游有序进行.

当地居民对旅游给当地文化带来的影响感知最低,具体数据如图6:

图6 旅游对文化影响的感知

从图6可知,对旅游对文化的影响感知中,当地居民对正面影响的指标如:增强文明意识、加强居民的对外交流、增加休闲娱乐机会、提高形象和知名度的评价均高于对文化影响的整体感知水平,说明当地居民对这些方面较为满意;在负面影响指标的评价中,破坏了原有的纯朴民风、商业气息太浓、不文明现象增多、旅游冲突等评价均低于文化整体评价,但居民对这些影响依然持积极态度;居民对旅游改善医疗健康条件、使社区风貌焕然一新等正面指标的影响评价低于整体评价水平,对犯罪率上升这一负面指标的评价较高,因此相关部门应该加强对当地治安的管理,提升对当地居民的服务意识,加强对居民的文明教育.

4 结 论

本文主要通过对傣族园居民对旅游感知的影响进行调查,通过问卷调查分析可知:

第一, 居民对旅游正面影响的感知明显强于对负面影响的感知, 对旅游的各方面感知平均为3.85,其中当地居民对参与旅游发展经营管理的感知最高为4.01,其次是经济影响评价为3.81,环境影响和社会文化影响感知次之分别为3.79和3.78.证实了道科西(Doxey ,1975)的旅游发展阶段理论.在经济欠发达地区旅游的发展会直接或间接地刺激当地经济的发展,且经济发展与社区居民思想意识的转变互相推动.在景区发展初期,经济对当地居民的作用较为明显, 这为后来许多事情的成功奠定了基础.随着旅游业的进一步发展,旅游对当地的影响以及居民的感知及态度是否会按道科西的旅游发展阶段理论演变, 还有待于将来进一步的跟踪调查研究来进行验证 .

第二, 傣族园居民主要的经济来源为旅游收入,占整个家庭收入的比重较大;与旅游业关系密切的居民因在旅游业的发展中所得到的经济利益超过了其承担的社会文化和环境成本,对旅游正面影响的感知较强,对旅游业发展的态度较为积极.根据社会交换理论[24],通过建立健全的旅游社区参与机制,充分考虑不同特征居民的利益要求,实现社区公众有效地参与旅游发展决策乃至旅游业的经营管理, 公正地分享旅游经济利益,可以使居民保持在积极的方向上促进当地旅游业的可持续发展.