汶川县羌族黄泥民居文化保护现状研究

赵晓春 刘瑶瑶

摘要:以布瓦村为代表的汶川县羌族黄泥民居,不仅是羌族人民生存的庇护所,更是羌族文化和信仰的寄托。但在“五·一二”特大地震的影响下,当地羌族黄泥民居文化的保护和传承面临着困境。笔者将通过总结实地考察后的所见所感,反映出羌族黄泥民居文化的保护现状,并为其未来的可持续性发展提出建议。

关键词:汶川 羌族 民居文化

黄泥民居,作为承载羌族文化的物质载体,其背后有着极为丰富的文化内涵。传统的羌族民居,主要是以石砌和泥塑为主,建筑主体由片石、直塑性较好的黄泥和木料框架构成,其形态较为奇特,一般为四角、五角等。而这种就地取材的建筑方式,和羌族人民精湛的建筑艺术,使得这些民居的安全性得以保证。其中,作为羌族建筑的代表之一碉楼便是如此。古代人们修建碉楼,以抵御外敌侵略与野兽袭击,传承至今日,已经形成了生活在同一聚落中的羌族人民共同的信仰支柱。位于川西高原的四川省阿坝州汶川县,因其拥有适合于建筑的黄泥,自然形成了一座座黄泥民居建筑,经历历史沉淀,早已成为“羌族文化的活化石”。2008年,“五·一二”特大地震的发生,使得许多羌族黄泥民居受损,羌族民居文化的传承也陷入了危险境地。如今灾难已经过去了十余年,对于以汶川县布瓦村为代表的羌族黄泥民居聚落的保护仍在继续。本文将通过对汶川县羌族黄泥民居文化保护现状的研究,为羌族民居的保护及发展提供可行性的建议。

一、羌族黄泥民居文化概述

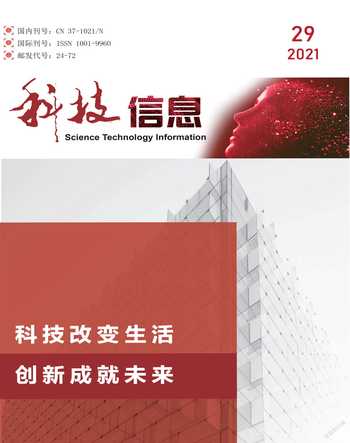

在了解汶川縣羌族民居文化之前,我们有必要来了解一下其建筑。布瓦,在羌语中意为“黄色土峰”。以布瓦村为代表的汶川羌族民居,主要是由就地取材的黄色粘土夯筑而成。这种直塑性较高的黄土,不仅保证了房屋的坚固,更为建筑赋予了冬暖夏凉的特殊功能。而其结构由当地的优质木料制成的木梁组成,框架式的结构增强了建筑的稳定性。这种黄泥房屋,在类型上大致可以分为“墙承重”与“梁柱框架承重”两类。[1]3000余年以来,当地的村民一直居住在这种用独具特色的建筑技艺修筑的房屋中,谱写了独属于这个聚落的灿烂历史。

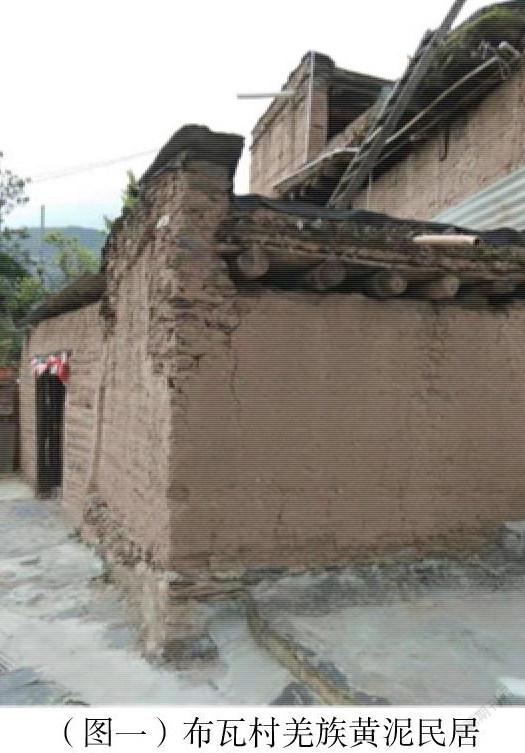

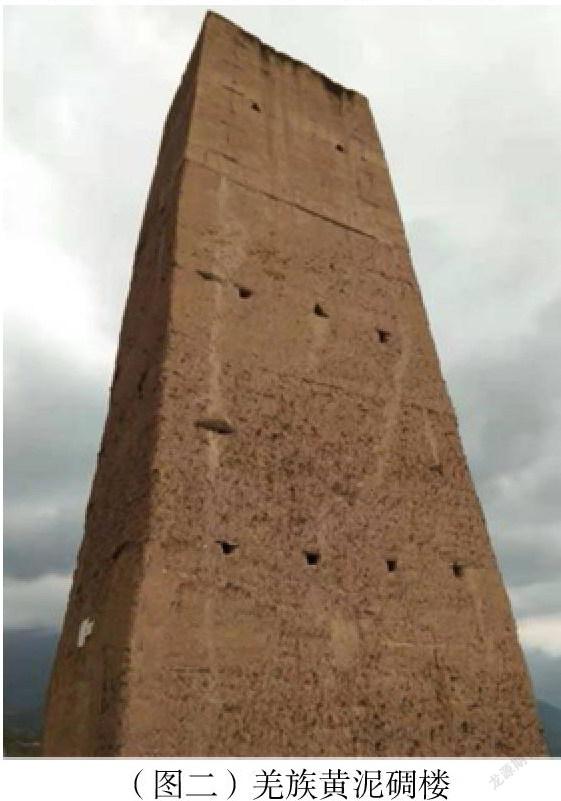

除此之外,汶川县布瓦村更令人熟知的,是那一座座矗立的碉楼。作为一个羌族聚落最重要的建筑之一,在布瓦村的土地上诞生了数百座碉楼,而至今可见的碉楼大都修筑于明清时期,因此布瓦也被成为“千碉之国”。这些独居特色的碉楼,也是由黄泥夯筑而成,因此也与其他地方的石雕建筑形成了鲜明对比。坐落在村落中的碉楼,一般分布在地势较高处,站在碉楼之上可以观望村落及外界的情况,因此在古时也肩负着哨位的军事功能。随着时间的推移,这些黄泥建筑受到自然的侵袭,数量逐渐减少,唯有布瓦村,还残留着较为完整的黄泥建筑群。2006年,国务院将其认定为全国第六批重点文物保护单位,对黄泥建筑的保护力度得以加大,但在经历了“五·一二”大地震及其他诸多因素影响后,其存在与发展也陷入了危机。

黄泥民居,对于当地的羌族人民来说,不仅是他们赖以生存的庇护所,也是他们信仰的寄托。在屋顶供奉的白石,源于羌族人的白石崇拜。用黄泥塑成的房屋,与当地人民世世代代生活和耕作的黄土地形成了精神的连接。在当地,懂得传统黄泥建筑手艺的人,一般也是村落中德高望重之人,由此可见当地人对于黄泥乃至自然的崇敬。黄泥的坚韧,使得一座座建筑经历岁月而屹立不倒,羌族人民的坚强,使得羌族文化在历史长河中得以源远流长。在这一方面,羌族人民与脚下的黄泥是相通的。

二、羌族黄泥民居文化保护现状

对于黄泥民居及其文化的保护,当地人一直在努力着。过去,这种独特的建筑方法主要通过师傅传授徒弟这种传统的“师徒制”流传后世。这种“一对一”或“一对多”的教授方式,使得前辈丰富的建筑经验得以保留下来,黄泥建筑技艺的改进,也得以在师徒共事的实践中实现。这种传授方式,虽然简单直接,但是却有着自身无法避免的缺点,那就是建筑的方法更多来源于经验而没有形成系统科学的理论。目前,由于城乡发展形成的差距,村里的年轻人更多选择到大城市中谋生,而愿意跟随“老师傅”学习这种传统修筑手艺的人越来越少,导致黄泥建筑的传承面临着一定的困境。

同时,不可忽视的是,由于时代的发展,曾经闭塞的羌寨也逐渐与外界接轨,现在村里的年轻一代,对于本身宗教的认同也逐渐消融,许多孩子已经不能完全地把握本民族的文化内涵。而“五·一二”大地震,对这些由“土法”修筑而成的建筑造成的毁坏,也让人们对这种建筑的安全性产生了担忧,故许多年轻人不再愿意安身于传统的黄泥民居当中,而是在城市购置房屋或修建“洋楼”。对于黄泥民居背后所蕴含的民族文化,更是逐渐漠化。

而布瓦村自身的地理位置,也是羌族黄泥民居文化保护难的一个客观因素。汶川县距离成都等都市距离较远,而布瓦村又位于高山之上,虽修建有较为便利的通村公路,但仍有较高的时间成本。且汶川县在经历地震后,因地质原因常有自然灾害发生,道路的安全也无法得到保证。许多游客虽有心游览,但往往因为地理位置和自然灾害的原因望而却步。

除此之外,当地的经济发展模式也使得黄泥民居文化发展难。以布瓦村为例,当地的村民主要增收方式是果树种植,且颇有成效,形成了闻名全国的“汶川三宝”品牌(车厘子、青脆李、红脆李)。故果木种植业成为了当地发展的主要模式,而以当地黄泥民居为依托的旅游业,却因投入成本等诸多客观因素得不到长足发展。未能得到旅游业滋润的黄泥民居,其主要经费来自于有关部门扶持,因而黄泥民居时常面临着保护无力的情况。这就导致羌族黄泥民居文化的保护与发展缺乏一定的经济基础。

对于这种情况,政府与社会各界也投身于保护羌族黄泥民居文化当中。近年来,多家研究团队来到布瓦村,对当地的黄泥建筑进行了专业测绘,对其建筑特点进行了系统地总结。同时,政府有关部门也加大了对黄泥民居保护的力度,对于建筑的修复与保护每年都会进行细致地考核和监督,财政支持的力度也在逐渐加大。在谈到这一问题时,黄泥建筑技术传承人王家全先生说到:“政府对黄泥建筑的保护越来越重视,这让我们在与专家合作修复建筑以及传授这种技术等方面越来越顺利。”针对羌族文化在年轻人中越来越淡化的情况,学校将包含羌族黄泥民居文化在内的羌族传统文化引入学校教育,创设了一批具有特色的校本课程,让新时代的羌族孩子不仅能在学校接受科学教育,也能增强对自身民族文化的了解和认同。

三、保护措施与民居的未来

作为“羌族文化的活化石”,对于羌族黄泥民居及其文化的保护,尤为重要。当前社会,城乡发展的差距越来越小,曾经闭塞落后的农村焕发出新的面貌,如何让传统的羌族黄泥民居文化与新农村相适应,并产生新的活力,或许是我们应该思考的问题。根据这种理念,笔者提出了以下几点建议:

1.因地制宜保護传统民居

在与自然相适应的过程中,古羌人以自己的智慧,创造性地设计出了黄泥夯建这种建筑形式。布瓦村地处高山,昼夜温差较大,而用黄泥修建的厚实的墙壁,很好地均衡了室内气温,使得房屋能够做到“冬暖夏凉”。[2]同时,用以修建房屋的黄泥和木材也是取自当地,在选取木材方面,当地人会注意保护生态环境,有选择性地砍伐,这种可持续的观念,也是黄泥建筑在布瓦村得以盛行的原因之一。羌民对自然充满敬畏,自然也会哺育他们,让他们在这片土地上得以生生不息地繁衍。布瓦村的羌族黄泥民居,经历时间的考验,已经深深融入到当地羌族人民的灵魂当中。传统的黄泥建筑在修建时,讲求每修建一尺便会等其自然风干,因此整体工期较久,这种方式虽然繁琐,但是却使得布瓦村的黄泥民居独居特色,也更加坚固。而在“五·一二”大地震后,在广东援建下修复因地震受损的黄泥羌碉时,却采取了“一蹴而就”的快捷方式,这种修复方式使得原有的古羌碉受到了一定程度上的破坏。因此,在修复和保护黄泥民居时,不仅要根据当地地域环境而定,更要结合当地民族传统与特色,否则民居原有的民族特色便会受到一定程度的损害。

2.传统建筑手艺传承与现代教育体制结合

长久以来,羌族黄泥民居技艺传承局限于“师徒制”的言传身教当中。对其理论的补充,来自于一代代建筑技艺传承人的实践经验,而没有形成系统科学的理论体系。不同的“老师傅”,在建筑细节上的把控有着自己的理解,因此他们教授出的学徒也会沿袭这种习惯,使得不同的人主持修建的建筑会有着一些差异。同时,这种传统的教授方式效率较低,一位师傅可能一生中只能教授几个徒弟,而现在愿意学习这种建筑手艺的年轻人也越来越少,使得这项非物质文化传承面临着失传的危机。

为缓解这一危机,我们大抵可以学习其他地区民居建筑技艺传承的成功经验。一方面,与相关专业的学者大力合作,将羌族黄泥民居的修建知识和经验系统化、理论化,形成统一、可行的标准。这样做可以增强建筑技术的专业性和规范性,使得传统的建筑方式更加科学,传承也更加容易。另一方面,身怀手艺的“师傅”们可以突破固有的传授方式,将招收学徒的范围扩大,广泛招收社会中特别是羌族地区的有志之士,而非原有的以同村人或亲戚为主的方式,这样可以有效地缓解学徒人员少的问题。同时,可以采用学校教育的方式,系统地教授学习黄泥民居的建筑方法,提升传承的效率。

3.保护民居与特色民居旅游业相结合

在城乡发展的进程中,有着一个不容忽视的客观现象,即城市的发展情况优于乡村。在大山中生长的孩子,对于外面的都市充满了向往,在他们成年后,往往也会因为经济的压力外出闯荡。布瓦村近年来,发展起了一套较为完整的果木种植体系,但这种较为单一的发展模式,受到自然条件的影响和限制较大。一旦气候异常,或是自然灾害导致交通受阻,往往农民辛苦耕作的水果,在价格上也会受到冲击,甚至面临滞销的困境。村民依靠的创收方式,已经不能满足村民日益增长的物质需要,这是当地绕不开的矛盾。

为了突破这种限制,当地人尝试着发展旅游业,但效果并不理想,也未能形成汶川旅游的一张“名片”。在这方面,我们可以借鉴洛带古镇的成功经验。洛带古镇,是成都市周边保存较为完整的客家古镇。当地依托其独居特色的客家民居和历史文化,发展起了成熟的旅游业。而洛带古镇更是将客家民俗、客家美食、民居住宿体验等要素结合起来,形成了一条完整的旅游产业链,也使得洛带古镇的旅游价值和文化价值得以拓展。反过来,旅游业创造的经济价值和社会价值也使得当地传统民居的保护获得了经济基础和社会基础。“民居带动旅游,旅游反哺民居”的可持续发展模式,为全国的民居保护提供了借鉴。而以布瓦村为代表的羌族黄泥民居建筑,同样有其民族特色和悠久的历史文化,若能以黄泥民居为依托,提升当地基础设施条件,结合羌族文化特色发展民居旅游业,这样不仅能为村民增收致富加力,也能更好地促进黄泥民居及其文化的保护和发展。

4.加大羌族黄泥民居文化的宣传力度

汶川,对于大多数人而言,是因“五·一二”大地震闻名于世。而在这片土地上,有着灿烂的羌族文化,也有着浓郁的三国文化氛围。黄泥民居文化的保护与传承,之所以遇到困难,很大原因还是在于社会大众对其不够了解。若能依托互联网以及时下火热的短视频平台,“揭下神秘的面纱”,将真实的又充满魅力的羌族黄泥民居文化展示在社会公众面前,对羌族文化喜爱的人群也能越来越多,布瓦村这一“中国最后的黄泥土碉楼群”[3],也能引起更多人的关注和重视。

结语

以布瓦村为代表的羌族黄泥民居,有着丰富的物质价值和文化内涵。对于其保护和发展,不仅是当地人的夙愿,也是全社会应致力其中的大事。不论是当地的地理环境条件,还是社会经济发展的模式,都不应成为其发展的阻力。在今后的发展中,我们更要注重借鉴同类型民居成功的发展经验,大力开发和依托羌族文化,让汶川县羌族民居文化成为羌族文化一张闪耀的“名片”。

参考文献:

[1]任祥道.羌族传统民居“5·12”震损原因分析与抢救保护措施[J].四川建筑,2010,30(03):46-47+49.

[2]黎明,滕庆,林青.传统羌族民居生态适应策略的继承与更新[J].建材与装饰,2020(14):174-175.

[3]汶川地震灾后恢复重建专题研究[J].南方建筑,2008(06):75-84.

作者简介:赵晓春(2000—)男,回族,四川汶川人,乐山师范学院文学与新闻学院学生。