中美关系发生质变了吗?

高剑波 胡启月 刘彬 钟飞腾 陈定定

[关键词]中美关系 双边关系指数(BLR) GDELT

导言

2021年1月20日,在选举争议和冲击国会事件的喧嚣中,拜登正式宣誓成为美国第46任总统。3月3日,美国国务卿安东尼·布林肯就拜登政府对外政策发表首份演讲,将中国视作21世纪美国面临的最大地缘政治考验,同一天发布的美国《国家安全战略临时指南》也持同一论调。[1]自2020年美国大选时,就有许多学者开始讨论拜登如果上台,华盛顿方面在对华政策上会有何种变化,这些变化又会给中美关系带来怎样的影响。尘埃落定的此刻,国内学界关于两国关系未来的猜测似乎都已走向不容乐观,“脱钩”“持久博弈”“竞争”的声音不绝于耳。[2]至今唯一尚未达成共识的是中美关系是否有了质变,若有,质变自何时而始?当然,更重要的问题是中美关系未来会如何演化及如何应对。

自2017年特朗普入主白宫以来,其鲜明的个人风格及背后强大的鹰派团队,通过贸易战将中美关系带进了一个新的轨道,因此,很多学者认为2017年应该是美国对华政策发生根本性变化的关键节点。但除少数学者认为特朗普执政以后,中美关系已开始发生质变,[3]大多数学者认为中美关系并未发生质变,[4]或离质变仅“一步之遥”,[5]事情真的是这样吗?目前来看,无论是现实主义者还是自由主义者,都在改变对中美关系的预期。但正是在现实事件这个关键问题上,我們还掌握得不够充分。例如,有学者认为,中国很多决策者和学者之所以对特朗普领导下的中美关系发展前景产生重大误判,是分析方法出了问题,过分看重关键决策者,排除了美国整个官僚系统、政府以及各个层面人物的影响。[6]因而,在进行抽象的理论思考时,更要注意全面准确地分析中美关系事实性的变化。

本文将中美关系的“质变”定义为:“美国通过联合多方势力实施全球战略布局,以遏制中国崛起”。

为精确把握上述问题,首先须明确界定中美关系发生“质变”的含义。尽管近年来关于中美关系是否发生质变的讨论甚多,但鲜有学者对中美关系的“质变”给出明确的界定。鉴于此,本文将中美关系的“质变”定义为:“美国通过联合多方势力实施全球战略布局,以遏制中国崛起”。此定义主要强调了两点:1. 美国认为中国的崛起已对其造成了巨大威胁;2. 美方意识到仅凭一国之力不足以遏制中方的发展,需联合多方势力。

在此基础上,要进一步对中美关系进行可靠的判断,定量和定性分析必须融合。因此必须找到一个可靠的包含政治、经济、贸易、军事、外交、法律、教育、科技、文化、民意等各种信息的数据库。本文认为,能够恰当地反映各个方面信息的单一数据库只能是全球新闻。因此,本文选择全球海量媒体数据库GDELT(Global Database of Events, Language, and Tone,以下简称GDELT)作为数据源,目前该数据库也已被国内外学者用来研究各种问题。选定了合适的数据库后,才有可能通过定量分析对中美关系的变化发展进行更加全面地描述,以反映包括政客、官僚体系和各个层面人物的影响。

能够恰当地反映各个方面信息的单一数据库只能是全球新闻。本文选择全球海量媒体数据库GDELT 作为数据源,通过定量分析对中美关系的变化发展进行更加全面地描述,以反映包括政客、官僚体系和各个层面人物的影响。

GDELT及其在双边关系中的应用

GDELT是关于全球所有人类活动事件的新闻媒体报道事件集,涵盖了全球绝大多数语言的新闻媒体报道,其覆盖国家/地区及语言仍在持续增加。目前,该数据库已经包含了自1979年1月1日以来全球超过6.5亿条新闻事件数据,占全球新闻报道的98.4%,是一个TB量级的数据库。数据库现在已更新到2.0版,每15分钟更新一次。该数据库记录的每个事件都包含了参与国家/地区的信息,并有两个Actor——Actor1和Actor2。其中,Actor1为事件主动方,Actor2为事件被动方。若某一事件的两个Actor为不同国家/地区,表示该事件为国际事件,其他情形均为国内事件。GDELT包含20个大类、300多个小类新闻事件类型,还提供了诸如戈登斯坦因子(Goldstein Scale,简称GS,刻画两个参与主体之间的合作/冲突的程度,其分值范围为-10到10分,-10和10分别代表最强烈的冲突和最积极的合作)、平均语调(Avg Tone,刻画新闻媒体报道的情感程度)、事件发生地、时间等重要信息。[7]

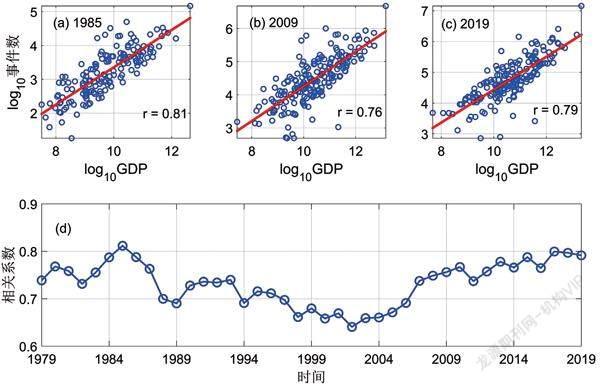

GDELT的上述特征为诸多社会问题的定量研究提供了极大的便利。[8]近年来,国内外不少学者利用该数据库开展了国际关系量化研究的尝试,所用方法包括事件分值的加和、事件分值的均值以及事件被报道次数的加和等。[9]然而,现有关于衡量双边关系程度的方法均存在一定的不足。我们的研究表明,各国年度事件数/GS加和与GDP之间存在着很好的线性关系(对数坐标下),以1979~2019年GDELT中各国的事件数为例,详情见图1。这意味着一国经济实力越强,与其相关的事件越多。故使用绝对量来衡量双边关系的做法欠妥。另外,严重程度不同的事件对双边关系造成的影响也不同,例如,冲突程度为-1的事件(即使被大量提及)可能对双边关系造成的影响微乎其微,相反,冲突程度为-10的事件(即使被提及次数较少)也可能会对双边关系造成很大影响。更重要的是,现有的方法无法从定量层面解答中美关系质变与否的问题,更难言准确揭示其关键的时间节点。本文使用GDELT数据构建双边关系指数(Bilateral Relationship Index, BLR),希冀为上述问题提供有效而准确的答案。

图1 1979~2019 年GDELT中各国(a-c 由各圆圈表示)事件数量与GDP(单位:美元,现价)双对数下的相关性

注:将事件数改成GS 加和,结果类似。

一般来说,两国间发生的事件会对双边关系造成持续性的影响。虽然持续时间的长短具有很強的不确定性,一般来说,持续时间很少超过一年。

就双边关系而言,政府(官方)层面的态度通常被认为是关系走向的重要表征,但国际关系的行为体(代理人)除政府外,还有一些非政府组织,如跨国公司、利益集团、国际政府组织等。[10]为了比较中美政府和非政府间来往的差异,我们从1979年到2020年12月的GDELT的新闻事件中分离出了三类事件,新闻事件类型包括中美全部新闻、中美任意一方含有政府(GOV)的事件、中美双方均含有GOV的事件。它们的数量列于表1。从表1中可看到,中美双方均含有GOV的事件数为42323,而中美间全部的事件数为2092876,后者是前者的49.5倍;而中美任意一方含有GOV的事件数为372314,中美间全部事件数是其5.6倍。如表1所示,中美间所有事件数的时间序列远高于双方均含有GOV的事件数的序列,即中美双方所有新闻比限定为GOV新闻时包含着更多更全面的信息。随着全球化的不断深入,两国间交往的方式和途径越来越丰富,政府层面以外的互动在影响双边关系中所起到的作用更加不容忽视,因此,为更准确地衡量双边关系,应全面系统地考虑两国间各种形式的交往行为。

表1 1979~2020 年中美两国新闻事件数量

一般情况下,两国间发生的事件会对双边关系造成持续性的影响。虽然持续时间的长短具有很强的不确定性,一般来说,持续时间很少超过一年。因而,研究国际关系尤其是双边关系时,时间尺度的选取也很重要。若研究选取的时间尺度太大(如年度),则可能由于时间精度不够而无法观测较小时间尺度内两国双边关系的动态变化,甚至可能误判两国关系的走势;另一方面,两国间发生的事件对双边关系的影响亦很少是即时的,因此,选取太小的时间尺度,如日频,也是不必要的。基于上述原因,本文利用GDELT的月度数据来定量考察中美双边关系的演变,且不限定事件角色。

考虑到在两国交往过程中,冲突与合作共存,因此本文基于GDELT构建一种计算中美双边关系的方式时将冲突和合作分开计算,这既有助于表征相同时间节点上两国在冲突与合作层面的双边关系的程度,又利于观察两国在冲突与合作层面双边关系的动态演变。我们定义合作/冲突双边关系指数(Bilateral Relationship Index)BLR为:其中一国在另一国的国际事务中的合作或冲突的贡献×两国间一段时间内累计的合作或冲突的占比。根据上面的计算方法,BLR的值介于[0,1]之间。基于该方法,任意两国间的BLR指数均可计算。需要说明的是,在GDELT中,就国际事件而言,其涉及的两个Actor,Actor1为事件的主动方,Actor2为事件的被动方,这意味着对于两个国家(i, j),BLR与BLR是不同的。此现象可以归因于两国的实力差距,当两国国家实力相差过大时,较弱的一方在交往中会更关注强势的一方,从而形成一种不对称现象,这种现象在双边关系中普遍存在。其后果之一是“塑造了大国和小国各自不同的关注视角,加深了双方在交往中的错误感知,进而引发两国间冲突的不断升级”。[11]因此如果要利用量化结果全面地把握双边关系,应分别考虑弱势国家作为主动方和强势国家作为主动方的两个视角。当然,除国家实力外,双边关系还会受诸如意识形态、地缘环境、国家安全等多重因素的影响。

如果要利用量化结果全面地把握双边关系,应分别考虑弱势国家作为主动方和强势国家作为主动方的两个视角。

客观而言,早期中美两国的国家实力存在较大差距,相对应的,中美关系也会具有显著的不对称性。作为“知己知彼”中的重要一环,本文将首先关注中方作为事件的主动方(中国为Actor1,美国为Actor2)时,中美双边关系指数的演化。同时,结合前文关于中美关系质变的界定,我们也将关注华盛顿方的关键对华政策及其针对中国的重要战略布局动作。

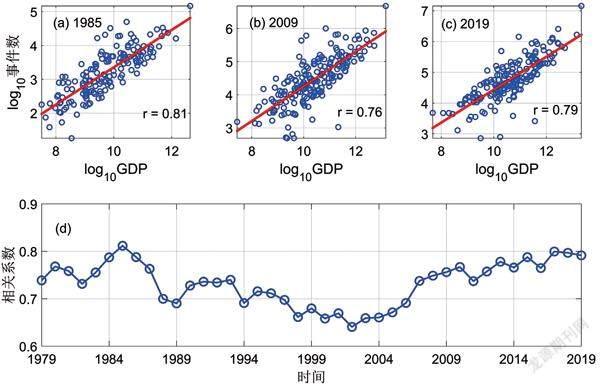

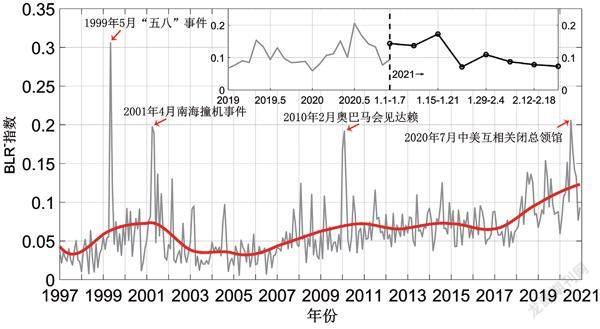

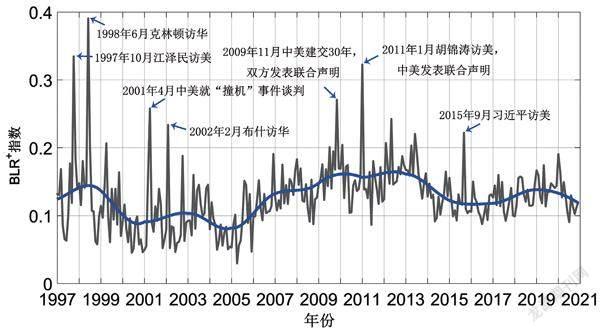

中美双边关系的动态演变

中美冲突(BLR-)和合作关系(BLR+)指数的时间序列详见图2和图3,其中红线和蓝线表示趋势线(窗口为25个月),灰色曲线为两个指数的时间序列,分辨率为1个月,其上布满了各种波峰,它们对应一些中美间发生的特殊事件(部分特殊事件已标注在图上)。图2中曲线的上升表征双方的冲突关系加强,下降意味着双方的冲突关系减弱。图中灰色曲线显著凸出的几个波峰分别对应着早期的“五八”事件、2001年南海撞机事件、2010年2月奥巴马在白宫会见达赖,以及去年7月份中美关闭总领馆事件;图3中曲线的上升表征双方的合作关系加强,下降则意味着双方的合作关系减弱,图中灰色曲线凸显出的几个波峰分别对应着中美两国领导人互访和发表联合声明等重要事件,如1997年10月江泽民访美、1998年6月克林顿访华、2001年4月双方就撞机事件谈判、2002年2月布什访华、2009年11月中美建交30周年双方发表联合声明、2011年1月胡锦涛访美以及2015年9月习近平访美等。可见,本文所构建出的中美关系指数能显著捕获两国互动的关键事件,并刻画其演化脉络。事实上,对任意两国间的BLR指数来说,其时间序列的波峰都能与两国间发生的重要事件相对应,并很好地反映双边关系的动态变化,因此不需要进一步构建统计模型以验证构造的双边关系指数是否合理。

2009 年后,中美关系的冲突呈现出上升态势,已抵达新的阶段

2009年, 中美关系的冲突呈现出上升的态势,至2010年已經稳定在更高的水平上,显然,中美关系的冲突已经抵达新的阶段了。

仔细观察图2,我们会发现,中美剧烈的冲突在1999年已经发生。不过,需要注意的是,这种急剧的变化,主要是由于当时发生了美国导弹击毁我驻南联盟大使馆事件。从实力对比看,中美差距极大,美国并没有联合多方势力实施战略布局来打压中国。因此,该时间点不能被称作“质变”。此后,因为2001年的“9·11”事件以及之后长达9年的伊拉克战争,中美关系的冲突并没有持续上升,反而快速下降至较低的水平,并在2008年之前基本保持在这一状态。2009年,中美关系的冲突呈现出上升的态势,至2010年已经稳定在更高的水平上,显然,中美关系的冲突已经抵达新的阶段了,这是否意味着中美关系已然发生了质变?为更确切地展示这两个台阶的实际差距,本文选取了2003年1月~ 2008年12月和2010年1月~ 2016年12月两个时间区间,分别计算红色曲线的均值,前者为0.041,后者为0.069,二者近乎两倍之差(利用原始数据计算,分别为0.041、0.072,因此两者的差异更大),可见中美关系在2010年以后确实上升了一个台阶,且在随后的7年时间里,始终维持着这一状态。

图2 1997~2020年中美冲突层面的双边关系指数

注:BLR -,其中灰色曲线的分辨率为月度,红色曲线是窗口为25 个月的趋势线,右上角内嵌子图中的黑色曲线反映的是2021 年1 月至2 月25 日,以7 天为一窗口的中美冲突关系指数。

2009年中美关系的冲突呈现上升态势,这一年是理解中美关系转变至关重要的一年。现在看来,事情转变的起点是南海。

“冰冻三尺非一日之寒”,在两国关系抵达质变点之前,应当有一个酝酿的过程。就中美关系而言,图2显示2009年中美关系的冲突呈现上升态势,这一年是理解中美关系转变至关重要的一年。现在看来,事情转变的起点是南海。2009年3月,我国在南海拦截美军“无瑕号”海洋侦测船。3月12日,美国总统奥巴马在白宫欢迎我国外交部长杨洁篪,强调提高美中两军对话水平和频率的重要性,妥善处理敏感问题。7月,美国东亚事务助理斯科特·马歇尔(Scot Marciel)在国会听证会上强调,美国不承认中国对南海的一些具体权利。马歇尔还表示,美方在与中方的讨论中明确指出了这一点,并强调美国船只将一如既往地在国际水域合法作业。从中方的政策立场看,2009年7月,我国召开了第十一次驻外使节会议,胡锦涛主席在会上指出,“我国发展已站在新的历史起点上”。[12] 2009年12月,我们在哥本哈根气候峰会上没有回应奥巴马的呼吁。次年7月,希拉里在越南表示,美国在南海拥有国家利益。

美国认为中国的崛起已对其造成了巨大威胁。同时,美方也意识到仅凭一国之力不足以遏制中方的发展,需联合多方势力。

实际上,2009年以来,美国的战略力量已逐渐向亚太地区转移,其目的就是为了遏制中国的崛起。[13]显然,美国认为中国的崛起已对其造成了巨大威胁。同时,美方也意识到仅凭一国之力不足以遏制中方的发展,需联合多方势力。2010年1月,希拉里在檀香山发表关于亚太区域框架建构的讲话,着重强调美国在该地区的持续参与和领导地位,并将首要原则阐述为:将双边联盟关系作为美方区域参与的基石(cornerstone)。接下来的一年里,中国周边安全态势趋紧,美国趁机频频动作。具体表现为——

东北亚地区:

1.2010年3月“天安”号警戒舰沉没事件发生,朝鲜半岛局势动荡,美国迅速以此为契机,强化美韩军事同盟,与韩国举行了一系列针对性军事演习,甚至一度意图将航母引进黄海地区。[14]

2. 9月,中日围绕钓鱼岛及其附属岛屿的争端日渐加剧,中日之间的关系降至建交以来的冰点。10月,美国国务卿希拉里与日本外相前原诚司于夏威夷进行会晤,明确强调“尖阁列岛”(我国称“钓鱼岛”)属于1960年《美日相互合作与安全条约》第五条的范围,并声称“美方致力于履行保护日本人民的义务”。

3. 11月,受“延坪岛炮击”事件影响,东北亚地区的不稳定性急剧增加,国际社会也因此变得愈加不安。12月,美日韩在华盛顿举行部长级三边会谈,商讨朝核问题并发表声明,着重强调三国在维护亚太地区和全球的稳定与安全方面的共同利益。

南亚、东南亚地区:作为南亚最大的国家,印度具有举足轻重的地缘政治意义,自然也是美国推进亚太地区战略的重要伙伴。

1. 2010年6月,美国、印度举行首次战略对话,国务卿希拉里称赞印度是不可或缺的合作伙伴,奥巴马则言称美印关系将是21世纪决定性的伙伴关系。

2. 11月6~9日,奥巴马高调访印,在议会发表讲话,支持印度长期以来争取成为联合国安理会常任理事国,并宣布了149亿美元的贸易协议。

3. 11月14日,亚太经济合作组织高峰会的闭幕当天,与会九国同意奥巴马的提案,将于来年的APEC峰会上完成并宣布泛太平洋伙伴关系协定(Trans-Pacific Partnership,TPP)纲要,美国实际上成为亚太区域小型世贸组织的领军国,此举战略意义非凡。

南太平洋地区:在“亚太再平衡”的大背景下,南太平洋地区的地缘战略作用也开始引起华盛顿方面的重视。时任美国东亚及太平洋事务局助理国务卿的库尔特·坎贝尔(Kurt M. Campbell),在听证会上强调美国太平洋大国的身份,指出太平洋地区对亚太地区的稳定至关重要,并敦促当局不要忽略亚太方程中的太平洋国家因素。

2010年以来,美国在全球的战略布局有条不紊地进行着,尤其是整个环太平洋地区,针对中国的战略布局已基本成形。

综上所述,2010年以来,美国在全球的战略布局有条不紊地进行着,尤其是整个环太平洋地区,针对中国的战略布局已基本成形。

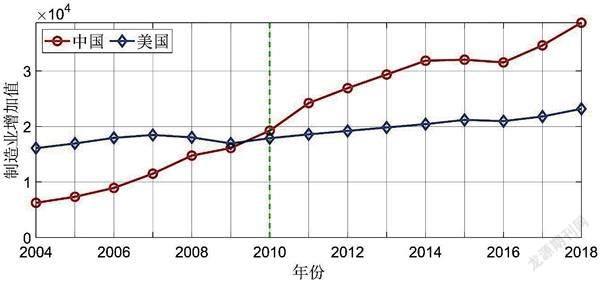

尚有其他证据表明2010年是一个质变的时间点。2008年全球金融危机之后,世界经济格局发生了重大变化,中国的GDP总量于2010年超越了日本,跃居世界第二。不仅新闻数据、GDP、包容性财富都表征2010年是中美双边关系发生质变的时间点,中美制造业增加值的时间序列(图4)也指示了这一时间节点——2010年,中国在制造业增加值这个重要的指标上超过了美国,而且优势还在逐年扩大,华盛顿方面无法再坐视不管。此外,中国于2013年超过美国,成为全球最大的货物贸易大国。奥巴马政府执政后,虽然与中方领导人多有互访,中美在经济方面也有诸多合作,图3中的蓝色曲线也显示出了上升趋势,但通过观察图2中的红色曲线,我们可以发现,中美两国的负面状态已明显回升至“9·11”事件发生之前。前文提到,2010年,美方多次间接介入中国对外事务,特别是钓鱼岛撞船事件,并在中方周边海域举行了一系列军事演习。1月美国对台军售、2月奥巴马在白宫宅邸会见达赖,中方对此反应激烈,中美关系的负面状态至此上升并维持在一个新的台阶。

图3 1997~2020年中美合作层面的双边关系指数的时间序列

注:BLR +,其中灰色曲线的分辨率为月度,蓝色曲线是窗口为25 个月的趋势线。

图4 2004~2018年中美制造业增加值的时间序列(单位:亿美元,现价)

數据来源:世界银行

通过上述定性与定量分析的充分结合,我们有理由判断中美关系早已发生了质变,其真正的时间节点是2010年。值得注意的是,图3显示2018年3月开始,中美冲突方面的BLR呈快速上升态势(对应红色曲线快速上升),是否意味着中美关系再次发生“质变”?导致曲线上升的原因是美方以巨额贸易逆差为借口发动的贸易争端、2019年年底在中国武汉暴发的新冠肺炎疫情,及之后发生的双方互相关闭总领馆等事件。总的来说,在特朗普执政期,中美关系的主要特征是美方单方面主动出击打压中国,美方并没有努力在全球组织同盟以遏制中国,因此,中美关系在这段时间内并未发生“质变”。

虽然2010年是中美关系质变的一个时间点,但更多的是外交层面的战略谋划。特朗普执政的4年,中美关系有了新的重大变化,即制定了更加详细的应对方案,并打破了美国政府多年来坚持的接触战略说法,从战略和战术性上积极、主动出击去打压中国。从图2可以清楚地看出来:红色曲线在2017年以后快速上升,拜登执政后也没有改变这种趋势(具体的,可以观察图2中右上角的内嵌子图:自拜登上台以来,表征中美冲突关系的黑色曲线与其左侧的灰色曲线基本位于同一水平上)。意识到这一点,就能确切明白拜登领导的新政府将会如何调整中美关系:其冲突的基调不会改变,正所谓兵势一交,岂能卒解。

意识到这一点,就能确切明白拜登领导的新政府将会如何调整中美关系:其冲突的基调不会改变,正所谓兵势一交,岂能卒解。

结语:中美关系的现状与未来

总而言之,在对美竞争中,能否及时准确地预见各种不利态势并提前准备好应对之策十分重要。本文基于全球海量媒体事件数据库,首次将一个国家在另一个国家整体国际交往中的重要程度作为权重纳入考量,构造了适用于任意两国的双边关系指数(BLR)。在此基础上,我们利用中美两国间1997~2020年间月度双边关系指数,考察了中美关系演化的历史脉络,并与定性分析相结合,得出若干重要发现:

一、两国冲突方面的时间序列在2010年后显著上升了一个台阶,且在随后的7年时间里,始终维持着这一状态,且前后两个台阶的差距接近两倍,这意味着中美关系早已发生质变,其时间节点为2010年。另外,GDP、包容性财富、中美制造业增加值也指示了这一关键时间节点。因此,我们认为2010年是中美关系发生质变的时间节点。

二、2015~2017年,中美双方在合作方面的态势已经降了一个台阶。这预示随后的中美关系可能会变得困难。假如当时我们预见到了这一点,也许贸易战的前期,中方可以应付得更好一些。

三、特朗普执政前,美国对中方更多的是外交层面的战略谋划。在其执政的4年中,中美关系有了新的重大变化,即制定了更加详细的应对方案,并打破了美国政府多年来坚持的接触战略说法,从战略和战术性上积极、主动出击去打压中国。2021年年初的中美BLR指数的时间序列显示,拜登领导的美国政府并没有改变这种策略的迹象。也就是说,未来一段时间里,中美关系冲突的基调不会改变。

自1893年起美国稳定的全球经济总量第一的位置将被置换这一可能性,对美国人的心灵无疑会造成重大的冲击。

2020年12月,日本经济研究中心与英国商业和经济预测中心不约而同地预测,中国经济总量将于2028年超过美国。虽然经济总量第一不等价于真正的实力第一,但自1893年起美国稳定的全球经济总量第一的位置将被置换这一可能性,对美国人的心灵无疑会造成重大的冲击。可以预料,美国绝不会拱手相让,中美交锋不仅仍将持续,并且烈度还会加大。当前国际环境复杂多变,特别是持续至今的中美贸易争端与新冠疫情,使得中美间战略不信任的风险加剧,因此以定性和定量相结合来考察双边关系很有必要。准确掌握两国关系发展的历史脉络及未来走向,及时监测两国关系的关键变化,并制定更加灵活适用的对策,才能够在两国交往中真正掌握主动权。

作者单位:北京师范大学

(责任编辑:李一达)

注释:

* 本文受国家自然科学基金面上项目(No. 41671532)和中央高校基本科研业务费专项资金(the Fundamental Research Funds for the Central Universities)资助。感谢北京师范大学地理科学学部地理数据与应用分析中心地学高性能计算平台[https://gda.bnu.edu.cn/]。刘彬工作单位为广西大学,钟飞腾工作单位为中国社会科学院,陈定定工作单位为暨南大学。

[1] White House,United States,“Interim National Security Strategic Guidance,” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/03/interim-national-security-strategic-guidance/,March 03, 2021.

[2] 代表性文献参见王达、李征:《全球疫情冲击背景下美国对华“脱钩”战略与应对》,载《东北亚论坛》2020年第5期;倪峰、傅梦孜、唐永胜、王勇:《拜登时期中美关系前瞻》,载《国际经济评论》2021年第S1期;吴承义:《疫情背景下中美大国博弈:回顾与展望》,载《外语学刊》2021年第1期;王栋、董春岭、张昭曦、季澄、安刚:《大选结果不会扭转美国以竞争为主的对华政策基调——“2020年美国大选与中美关系”圆桌访谈》,载《世界知识》2020年第14期。

[3] 王达:《论中美经济关系“新范式”的意义、内涵与挑战》,载《东北亚论坛》2019年第4期。

[4] 认为并未发生质变的有滕建群、潘蓉和王缉思等,参见滕建群:《中美关系尚未发生“质变”》,载《当代世界》2019年第8期;潘蓉、肖河:《尚未触发的“修昔底德陷阱”与美国对华政策》,载《国际论坛》2020年第2期。

[5] 王缉思:《如何判断美国对华政策的转变》,《环球时报》2019年6月13日;阎学通:《2019年开启了世界两极格局》,载《现代国际关系》2020年第1期。

[6] Yang Xiangfeng,“The Great Chinese Surprise: The Rupture with the United States is Real and is Happening,”International Affairs, Vol.96, No.2, 2020, pp.419~437.

[7] Kalev Leetaru and Philip A. Schrodt, “GDELT: Global Data on Events, Location, and Tone, 1979–2012,” pp.1~49.

[8] 高剑波:《“一带一路”大数据定量分析:任务、挑战及解决方案》,科学出版社2018年版,第8~9页。

[9] 代表性文献参见Christina L. Davis and Sophie Meunier, “Business as Usual? Economic Responses to Political Tensions,”American Journal of Political Science, Vol.55, No.3, 2011, pp.628~646; Christina L. Davis, et al., “State Control and the Effects of Foreign Relations on Bilateral Trade,”Journal of Conflict Resolution, Vol.63, No.2, 2019, pp.405~438; Pascal Abb and Georg Strüver, “Regional Linkages and Global Policy Alignment: The Case of China–Southeast Asia Relations,”GIGA Working Papers, No. 268, German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Hamburg, March 2015;庞珣、刘子夜:《基于海量事件数据的中美关系分析——对等反应、政策惯性及第三方因素》,载《世界经济与政治》2019年第5期;池志培、侯娜:《大數据与双边关系的量化研究:以GDELT与中美关系为例》,载《国际政治科学》2019年第2期;邓美薇:《中国与“一带一路”沿线国家的双边关系波动对贸易往来的影响——基于GDELT海量事件数据的实证分析》,载《经济论坛》2020年第7期。

[10] Stephen Chaudoin et al., “International Systems and Domestic Politics: Linking Complex Interactions with Empirical Models in International Relations,”International Organization, Vol.69, No.2, 2015, pp.275~309.

[11] 张东冬:《不对称冲突:美朝互动的内在逻辑》,载《战略决策研究》2019年第5期。

[12] 《第十一次驻外使节会议在京召开》,中国外交部官网,2009年7月20日。

[13] 聂文娟:《中美东南亚地区秩序理念的比较及地区秩序的演变趋势分析》,载《当代亚太》2020年第6期。

[14] 沈丁立:《东北亚安全体制:2010年的动荡催化新制度建设》,载《复旦学报》(社会科学版)2011年第6期。