人力资本代际传递:父母教育与儿童健康

王宙翔,刘成奎

(1 同济大学 经济与管理学院,上海 200092;2 武汉大学 经济与管理学院/财政金融研究中心,湖北 武汉 430072)

1 引言与文献综述

儿童健康对个体未来健康乃至社会经济地位有着重要影响。中国俗语所谓的“3岁看大,7岁看老”揭示的就是早期经历对个体未来发展的重要性,现有文献研究结果也证实了儿童阶段的经历会对一个人未来的发展产生重要影响(Conti et al.,2016;Almond et al.,2018)。虽然每个父母都会非常关注儿童健康成长,但是父母受教育程度的不同也在影响着儿童健康。一般而言,由于教育程度越高的父母能向子女提供更好的生活环境以及均衡的营养,父母教育会对儿童健康产生积极影响。然而,公共教育政策、家庭背景和遗传等“第三个变量”(third variables)的存在,会同时影响父母教育和儿童健康(Chou et al.,2010),这就使得父母教育对儿童健康的影响并非一定是因果关系。

为了识别父母教育与儿童健康之间的因果效应,一些学者选择双胞胎和收养子女样本进行分析。通过对双胞胎样本分析发现,父亲教育对子女的影响要比母亲更为显著,这一点在多个国家得到证实,例如美国(Behrmanand Rosenzweig,2002)、丹麦(Bingley et al.,2009)以及北欧国家(Holmlund et al.,2011)。但是这一结果并不稳健,样本量的改变对估计结果的影响较大(Pronzato,2012)。而双胞胎样本分析通常假设,子女健康与他们不可观测到的任何内在的差异无关,这会造成估计结果存在偏误。相比于双胞胎样本分析中存在的偏误,收养子女样本的研究消除了代际间遗传效应,减小了估计偏误(Sacerdote,2007)。但收养子女样本的研究结论也有争议,因为仍然存在不可观测的因素影响着子女健康,如父母养育能力会对估计结果产生干扰(Dickson et al.,2016)。

相比于双胞胎和收养子女样本的选择,运用公共教育政策作为工具变量来分析父母教育对子女健康影响的文献相对较为丰富。为提高人们教育水平,发展中国家实施了针对弱势群体的公共教育政策,学者们针对这些政策的实施,研究了受政策影响的父母教育水平对子女健康的影响。例如,印度尼西亚的大规模小学校舍建设计划(Breierova and Duflo,2004)、尼日利亚和乌干达的小学学费减免计划(Osili and Long,2008;Keats,2018)、津巴布韦的中学扩招计划(Grépina and Bharadwaj,2015)和土耳其的义务教育法的实施(Özer et al.,2017),都显著增加父母的受教育机会,提高父母的教育水平,从而推迟父母结婚和生育年龄,提高幼儿的疫苗接种率,改善子女营养状况,增加子女出生体重,减少婴儿死亡率。然而,父母教育对子女健康的影响,也受到父母所接受的教育质量与教育水平的影响,如埃及义务教育法的实施,并没有因父母教育程度增加而降低儿童死亡率(Ali and Elsayed,2018)。这一现象在发达国家也有出现,如美国的入学年龄政策和英国的义务教育法的实施提高了个体(父母)的教育水平,但对婴儿出生体重、死亡率影响较小(McCrary and Royer,2011;Lindeboom et al.,2009),这是因为,这些政策的实施主要针对存在辍学风险的低学历人群,而这些政策作为工具变量,可能并不能识别出发达国家平均教育程度较高的父母教育对子女健康的影响。运用瑞士义务教育法的实施作为工具变量,分析父母教育对成年子女健康影响的研究中也得出这样的结论(Lundborg et al.,2014)。而使用美国高等教育改革作为工具变量,母亲教育显著改善了子女的出生健康(Currieand Moretti,2003)。

相比于国外研究,目前国内研究父母教育对子女早期健康的文献十分有限。关于儿童健康的研究更多的是从母亲劳动供给(刘靖,2008)、父母外出务工(孙文凯、王乙杰,2016)以及社会医疗保险(彭晓博、王天宇,2017)角度进行分析,尽管在分析中也控制了父母教育变量,但是缺乏对父母教育与子女早期健康之间影响机制的探讨。此外,还有一些有关个体教育与健康关系的研究,然而多数文献并没有考虑教育的内生性,主要分析了教育与健康之间的相关关系(赵忠、侯志刚,2005;胡安宁,2014;程令国等,2015)。基于现有文献,本文考虑到中国第一次义务教育法分阶段逐步完成的特点,采用个体(父母)出生年份作为工具变量,以10-15岁儿童为例(1)根据CFPS数据库关于个体的划分,16岁以后进入成人库,本文将15岁以前划定为个体早期。此外,参考Blankenauand Youderian(2015),将16-54岁划分为中期(这里考虑到了世代交替,个体54岁时,其子女开始进入中期),55以后个体进入晚期。10-15岁也是个体健康人力资本形成的重要时期,因此其应该有较好的代表性。,分析了父母教育对儿童健康的影响。并且,从儿童出生禀赋和父母对儿童健康投入的角度,分别探讨了父母教育对儿童健康影响的直接和间接效应。在构建模型时,将标准误聚类到省(父母出生地)一级,考虑到聚类数较少,本文采用wild自助法(clustered wild bootstrap)进行修正标准误。

相比于现有文献,本文可能的创新和贡献有:(1)揭示和检验了中国的父母教育对儿童健康的影响,并探讨了其中的机制;(2)运用中国第一次义务教育法的实施作为工具变量,分析了教育的非经济回报;(3)丰富和补充了教育回报、人力资本代际传递等领域的研究文献,并提供微观经验。

2 父母教育对儿童健康的影响机制

父母教育对儿童健康的影响渠道多样,但其效应传导机制大体上可以分为直接途径(如增加儿童出生禀赋)与间接途径(如增加儿童营养投入)两种。

2.1 增加儿童出生禀赋

学者一直都在探究不平等起源,试图为每个儿童提供平等的发展机会。依据“胎儿起源假说”,胎儿在母体内良好的环境会增加婴儿出生时的禀赋,进而会直接改善子女未来健康人力资本的获得。父母教育会提高儿童出生禀赋,从而有助于儿童健康。首先,教育会影响一个人的生育选择。早育通常会不利于个体人力资本的积累,为此教育程度越高的个体,通常会推迟结婚和生育,降低了早产的可能性(Skirbekk,2008)。同时,教育程度的提高,父母通常会获得较好的工作机会,增加了照料子女的机会成本,从而父母会更加注重子女的“质量”而非数量(Osili and Long,2008)。其次,教育会改善一个人的健康习惯。孕妇的健康习惯直接影响新生儿的出生健康(McCrary and Royer,2011),例如是否吸烟,父母会通过日常学习而了解到更多的健康知识,为保证胎儿良好的发育而降低吸烟的可能性。最后,教育会增加孕妇的产前护理。良好的产前护理会增加新生儿的出生体重,减少婴儿死亡率。教育程度的提高,在增加经济收入同时,又丰富了父母的健康方面的知识,在其他情况不变的条件下,这就使得父母更加注重高质量的产期护理(Keats,2018),例如,日常的体检,产前健康教育,以及日常健康的饮食搭配等。

2.2 增加儿童营养投入

教育程度的提高增加家庭收入(刘生龙等,2016),父母将会有更多的资源投入从而促进儿童健康。父母教育提高不仅可以提高其经济收入,父母的育儿知识储备也会随着教育水平的提高而有所增加(Michael,1973),从而改善儿童健康投入的生产效率(Productive efficiency)和分配效率(Allocative efficiency)(Grossman,1972)。而在发展中国家,儿童营养不良是一个严重而又普遍的问题,营养是否均衡直接决定着儿童健康状况(Bhutta et al.,2008)。健康知识的获得会直接影响父母对儿童健康的主观期望,从而通过家庭日常食品消费行为而改善儿童营养状况(Cunha et al.,2013)。在Fitzsimons et al.(2016)的模型中,儿童健康是家庭效用的重要组成部分,父母通过家庭食品消费来满足儿童日常的营养需求。相对而言,拥有更多健康知识的父母,不仅注重儿童日常营养均衡,同时也会将有限的资源更多的投入到某种食物中(通常是营养价值较高的食物,如鱼肉等富含蛋白质食物),而适当减少其他食物(如主食)的消费,并且也会增加父母劳动时间以满足食品的消费。

父母教育对儿童健康有着重要影响,在其他条件一定的情况下,父母教育会增加儿童出生禀赋、增加儿童营养投入,由此是否就必然意味着父母教育与儿童健康之间存在因果关系?虽然因为“第三个变量”(third variables)存在导致二者之间关系存在一定的内生性,但是义务教育法的实施为本文识别父母教育与儿童健康之间的因果关系提供了条件。

3 实证模型、变量选取和数据

在这一部分,构建本文计量模型,识别父母教育对儿童健康的因果效应,并进一步介绍了所选取的变量和数据。

3.1 实证模型

有关教育对健康影响的文献中,教育的内生性问题通常会被考虑,在父母教育对儿童健康的研究中也不例外。导致父母教育内生性的原因主要是由遗漏变量所引起的,可能存在着一些诸如能力和基本健康等不可观测的因素会影响着估计结果的准确性。为此在实证分析中为了得到准确的估计结果,本文寻找适当的工具变量进行两阶段回归。关于父母教育对儿童健康研究的主要实证模型为:

eduP=α0+α1treatP+α2X+α3MC+ε

(1)

healthC=β0+β1eduP+β2X+β3MC+ν

(2)

其中,C表示儿童,P代表父母。由于父亲和母亲的教育程度可能存在高度的相关性,为此本文借鉴Chou et al.(2010)的处理方法,分别分析父亲和母亲对儿童健康的影响。healthC为儿童健康,eduP为父母教育年限,MC为省份固定效应,ε和ν为误差项。X为其他控制变量,主要包括儿童和父母个人特征变量。

关于工具变量地选择,借鉴已有文献(Lundborg et al.,2014;Dickson et al.,2016),本文选用中国第一部《义务教育法》这一外生政策作为父母教育的工具变量。1986年7月1日中国第一部《义务教育法》正式实施,根据当时实行的分级财政制度,一些财力较弱的地方政府并没有相应的财政能力推行《义务教育法》,为此中央政府允许一些地区实施《义务教育法》的时间有所延后,各省份实施时间最大相差5年(2)1986年实施的省份有北京、河北、上海、浙江、黑龙江、辽宁、山西、江西、四川和重庆;1987年实施的有云南、江苏、广东、天津、吉林、安徽、湖北、陕西、山东和河南;1988年实施的有福建、新疆和贵州;1989年实施的有青海和内蒙古;1990年实施的有甘肃;1991年实施的有广西和湖南。,由此可知中国义务教育的实行是逐步完成的。此外,当时家庭人均收入较低,《义务教育法》实施后家庭所承担的学杂费依旧构成了较大压力,导致一些孩子推迟上学、辍学,甚至并没有接受义务教育(Fang et al.,2012)。而且,对没有遵守《义务教育法》规定的必须送适龄儿童上学的父母通常只会受到口头批评(Xie and Mo,2014),导致一些原本应该接受义务教育的孩子未能接受相应的教育。尽管如此,但是《义务教育法》确实提高了孩子的教育程度,如截至1990年有76%的县普及了义务教育(Connelly and Zheng,2003)。

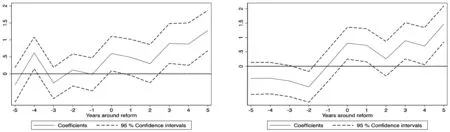

依据样本数据所做图示(见图1、图2)可以发现(3)图1和图2中虚线为95%置信区间。X轴为父母出生年份相对于义务教育法实施的出生队列,Y轴为父母教育程度。实线分别表示父亲和母亲出生队列与他们自身教育程度的关系,回归中控制了义务教育改革前后五年虚拟变量、父母的年龄、年龄平方以及出生省份的固定效应,稳健标准误都聚类到省一级。,在被义务教育法影响的第一个出生队列中(4)以1986年实施义务教育改革的省份为例,1971年出生的个体(父母)为第一个出生队列(1986-6-6-3=1971)。,父亲和母亲的教育年限存在明显的跳跃,这意味着,义务教育法的实施与父母教育密切相关,显著改善了父母的受教育程度,满足工具变量相关性的条件。并且,义务教育法的实施是外生于个体、家庭特征之外的一项政策,所以也满足工具变量外生性的条件。

同时,在图1和图2中也可以发现,在义务教育法实施后的第3和第5个出生队列中,父亲和母亲教育年限也存在明显的跳跃,这一结果与Cui et al.(2019)相似,这可能是因为《义务教育法》分阶段逐步完成的特征,致使出生年份越大的个体(父母),越有可能受到义务教育法实施的影响。因此,借鉴赵西亮(2017),式(1)中工具变量treatP为每个个体(父母)的出生年份的虚拟变量。

由于义务教育法的实施在各省份之间存在差异,为此将模型标准误聚类到省(父母出生地)一级。聚类稳健标准误的计算基于渐进理论,通常假设聚类数趋于无穷大。但是在模型中聚类数较小的情况下,聚类稳健标准误产生向下的偏差,从而会过度拒绝原假设(Bertrand et al.,2004)。而本文父亲和母亲样本中聚类的省份数分别为30和28个,存在过度拒绝原假设的可能。为此遵循Cameron et al.(2008),运用聚类wild自助法(clustered wild bootstrap)对模型标准误进行修正的同时,本文(1)在聚类层面指定Rademacher权重(weights),也就是0.5的概率为1,0.5的概率为-1;(2)进行自助抽样1000次;(3)在自助抽样时设定原假设,运用双尾P值进行假设检验。

图1 义务教育法实施前后父亲受教育年限图 2 义务教育法实施前后母亲受教育年限

3.2 变量选取和数据

本文使用的数据主要来自于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)。该调查样本覆盖我国25个省、市、自治区,共有社区问卷、家庭问卷、成人问卷和少儿问卷四种主题问卷类型,旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据,反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁。CFPS于2010年正式开始访问,每一年或两年一期跟踪调查,由北京大学中国社会科学调查中心和美国密歇根大学调查研究中心等机构合作完成。本文使用2010年、2012年、2014年和2016年四年数据。

CFPS数据作为本文的基础数据,对数据处理如下:(1)筛选出有父母信息的样本,为保证父母有能力向子女投资,因此只保留三年都已完成学业的父母;(2)由于存在子女年龄大于父母的样本,考虑到个体的生育能力,只保留了父母年龄大于子女15岁的样本;(5)微观数据的搜集都是人工调研、整理以及录入的,难免会产生披露。父母与子女的年龄差从负数、0到15以上都有分布,考虑到个体的生育能力,为此我们以15岁为界限,剔除了父母差异为15以下的样本。当然,我们也以18岁和20岁为界进行分析,结果稳健。(3)保留10到15岁儿童样本。本文关注父母教育对子女早期健康人力资本的因果分析,选择10-15岁儿童为研究对象;(4)保留1962年到1982年出生的父母。为更加准确的估计父母教育对儿童健康的因果效应,借鉴刘生龙等(2016)的做法,将父母限制在1962年到1982年间出生的个体,防止高等教育扩招等其他外生冲击的影响。

本文被解释变量为儿童健康。大量的医学研究表明,在发展国家中,年龄别身高z分被认为是衡量健康最好的指标(Eriksson et al.,2014)。世界卫生组织(World Health Organization,WHO)提供了生长参照标准,国内外学者也利用这一标准来构建HAZ(丁继红、徐宁吟,2018;李姣媛、方向明,2018;Yi et al.,2015;Attanasio et al.,2017)。为此本文选择年龄别身高z分(HAZ)来衡量儿童的健康状况。年龄别身高z分的计算公式为:

HAZ=(身高-WHO中位数)/WHO标准差

其中,WHO中位数/ WHO标准差为相同性别、相同年龄的WHO参照值。(6)选取WHO的生长标准作为参考样本,主要是因为WHO样本中儿童都是在“非限制”的环境中成长起来的,例如,获得充足的母乳,母亲分娩前和产后都不吸烟,以及无明显发病率等(WHO,2006)。这意味着,HAZ为本文样本中儿童与“健康儿童”之间的健康差距。WHO提供了分性别和年龄的生长标准。通过年龄和性别标准化后的身高(HAZ),有助于探究父母对不同年龄,不同性别儿童健康的比较。由于个体在早期还处于发育阶段,则本文将HAZ的提高视为儿童健康状况的改善。(7)为消除极端值,本文借鉴彭晓博和王天宇(2017),将年龄别身高z分大于6或者小于-6的样本删除。

表1 描述性统计

本文核心解释变量为父母教育(edu)。CFPS给出了父母的最高学历,根据受教育程度的阶段,估计出教育年限:文盲或半文盲0年、小学6年、初中9年、高中(包括中专、技校和职高)12年、大专15年、大学本科以上为16年。由于儿童健康还会受到其他诸多因素的影响,因此,在模型估计时还加入了其他控制变量,具体包括:儿童年龄(age);儿童兄弟姐妹数(child_nu);儿童性别(gender),男性为1,女性为0;居住在城镇还是农村(urban),城镇为1,农村为0;儿童在读哪一阶段(grade)以及父母出生省份虚拟变量。表1列示了上述各指标的基本统计量。由表1可知,年龄别z分小于0,表明儿童健康状况相对较差,存在发育不良的可能性;儿童性别均值约为0.534,男女比例基本持平,并且更多儿童居住在农村;相比于母亲,样本中父亲教育年限更高;儿童兄弟姐妹数平均为0.944,意味着样本中儿童平均约有1个兄弟姐妹。

4 实证结果

在这一部分,本文将考察父母教育对儿童健康的影响,并且深入探讨其内在机理。

4.1 父母教育对儿童健康影响

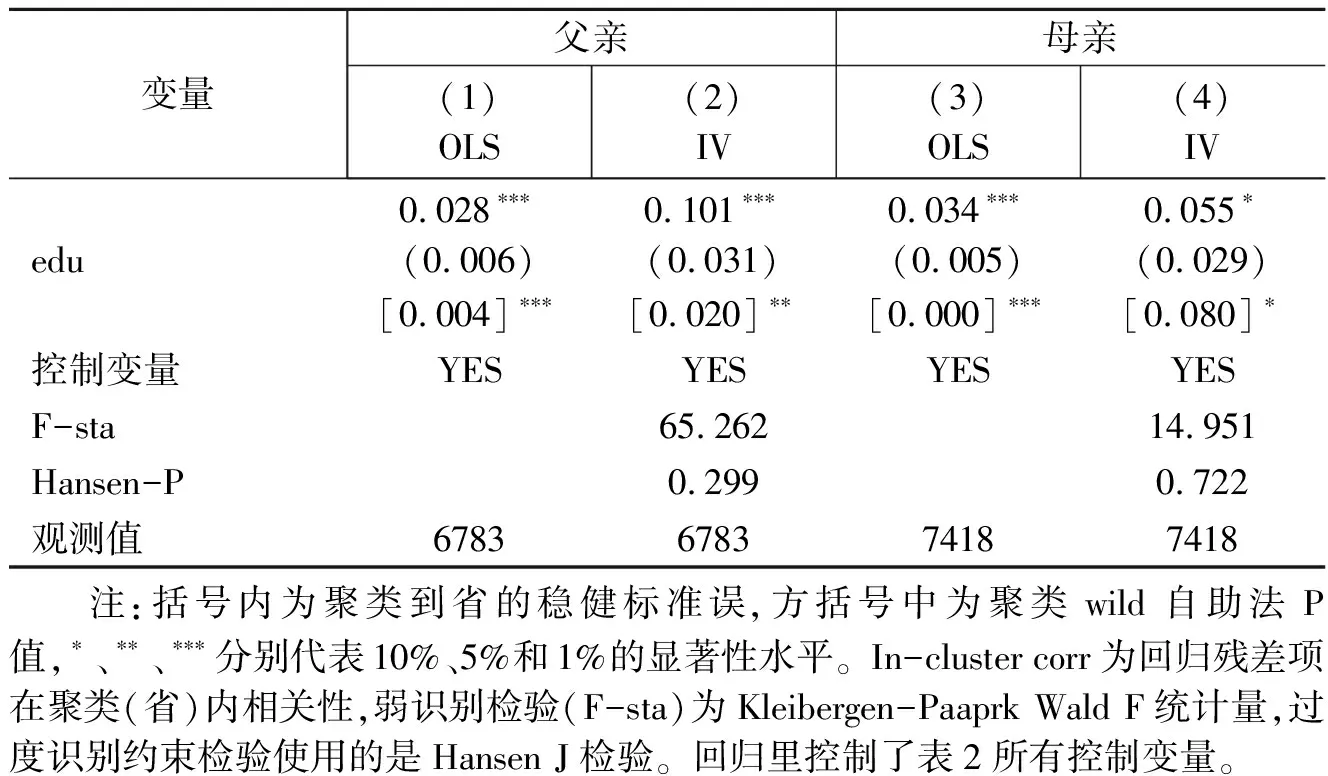

表2分别汇报了父亲教育和母亲教育对儿童健康的回归结果,其中表2第(1)列和第(4)列为OLS回归结果,余下各列为工具变量回归结果。从表2中可以发现,聚类wild自助法回归的标准误要较大。从表2第(1)和第(3)列可以发现,父亲和母亲教育都显著改善儿童健康状况,回归结果相近,其中父亲和母亲教育每增加一年,儿童年龄别身高z分分别改善0.03和0.035个标准差。其他控制变量的估计结果也与现有研究相符。具体而言,以第(1)列为例,年龄显著负向影响儿童年龄别身高z分;其他条件不变的情况下,男性要比女性更健康;居住在城镇的儿童可能享有更好的生活环境和公共服务,相比于农村儿童要更健康;就读年级越高的儿童,健康状况越好;兄弟姐妹越多可能会分散家庭对儿童健康人力资本的投资,从而不利于儿童健康状况。

在使用工具变量消除内生性的IV估计中显示,Kleibergen-Paaprk Wald F统计量都大于10的临界值,说明义务教育法的实施不是弱工具变量,Hansen J检验也表明通过了过度识别检验,则义务教育法的实施在计量经济学意义上是有效的工具变量。表2中第(2)和第(4)列IV结果显示,父亲和母亲教育程度显著促进儿童健康水平,具体而言,父亲和母亲教育年限每增加一年,儿童年龄别身高z分平均改善0.101和0.056个标准差,并且明显大于OLS回归结果,表明OLS估计可能存在较为严重的估计偏误。工具变量估计反映局部平均处理效应(LATE),表明如果没有义务教育法的实施,有些父母可能因经济状况等因素可能无法完成九年义务教育,甚至无法接受正规教育。IV估计结果表明,平均而言,父母教育程度每增加一年,与“健康儿童”间的身高差距缩小0.056-0.101个标准差。因此由义务教育法实施提高的父母教育年限,具有显著改善儿童健康的作用。

表2 父母教育对儿童健康的影响

4.2 异质性分析

在不同特征样本中分析父母教育与儿童健康的关系,将有助于识别不同群体间的差异性,也有利于相关政策的制定。为此,本文按照父母教育年限、儿童性别、居住地和儿童年龄对样本进行分组,分析父母教育对儿童健康的影响。

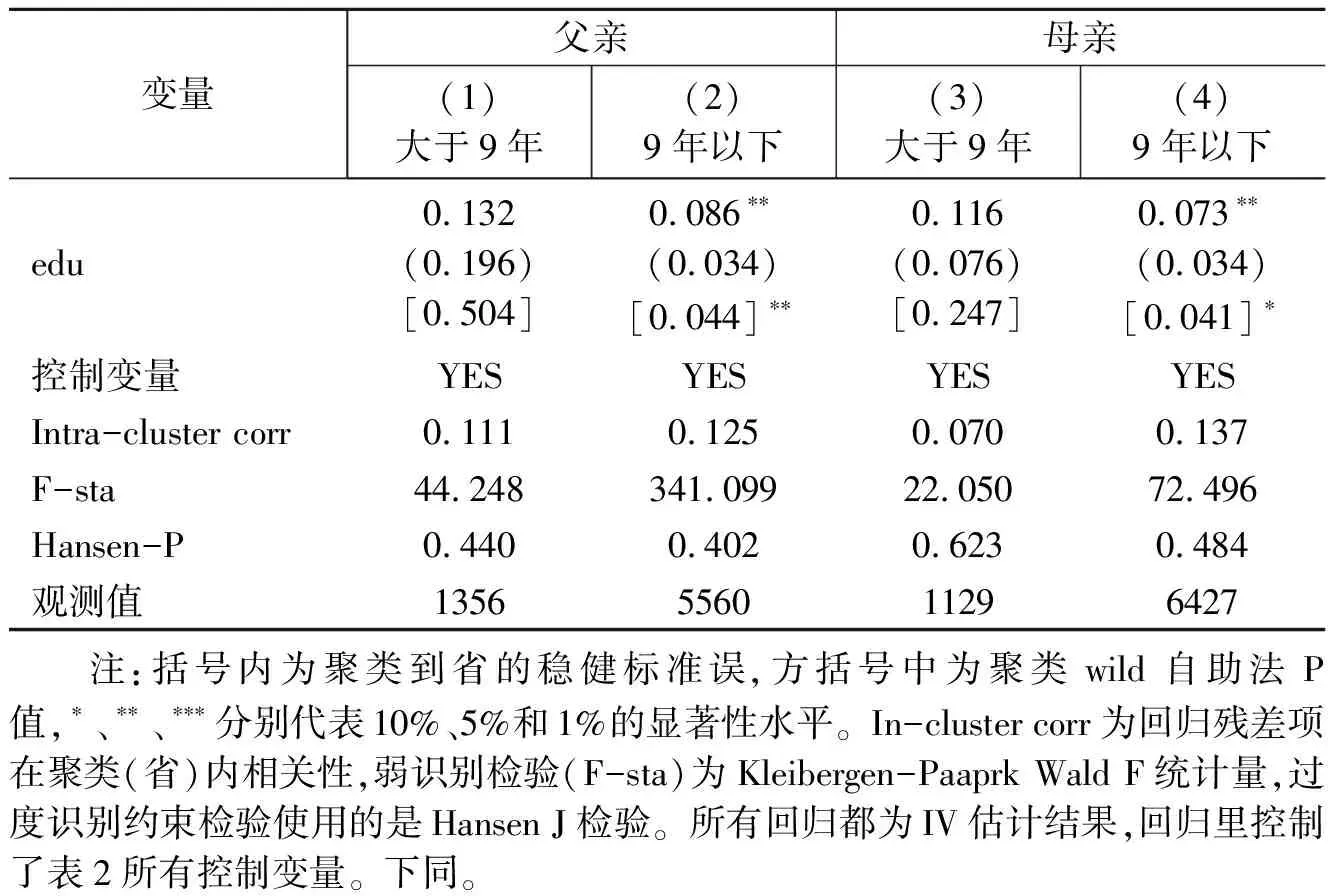

4.2.1 分父母教育年限

表3汇报了父母教育对儿童健康分别在父母教育年限9年以下和大于9年的分样本回归结果。从表中可以发现,在教育年限为9年以下的样本中,父亲和母亲教育显著促进儿童的健康,而在教育年限为大于9年的样本中,父亲和母亲教育的回归系数并不显著。这是因为,表3的IV估计结果主要表示,由义务教育法提高的父母教育年限对儿童健康的影响,而义务教育法的实施对本应教育程度较低的个体(父母)影响较大(如果没有义务教育法的实施,他们可能并不会去完成九年教育),所以IV估计结果表示在父母教育分布较低的部分,父母教育对儿童健康的影响。这意味着,义务教育法的实施显著改善了教育程度较低家庭儿童的健康,可能缓解了由父母教育所引起的健康不平等。

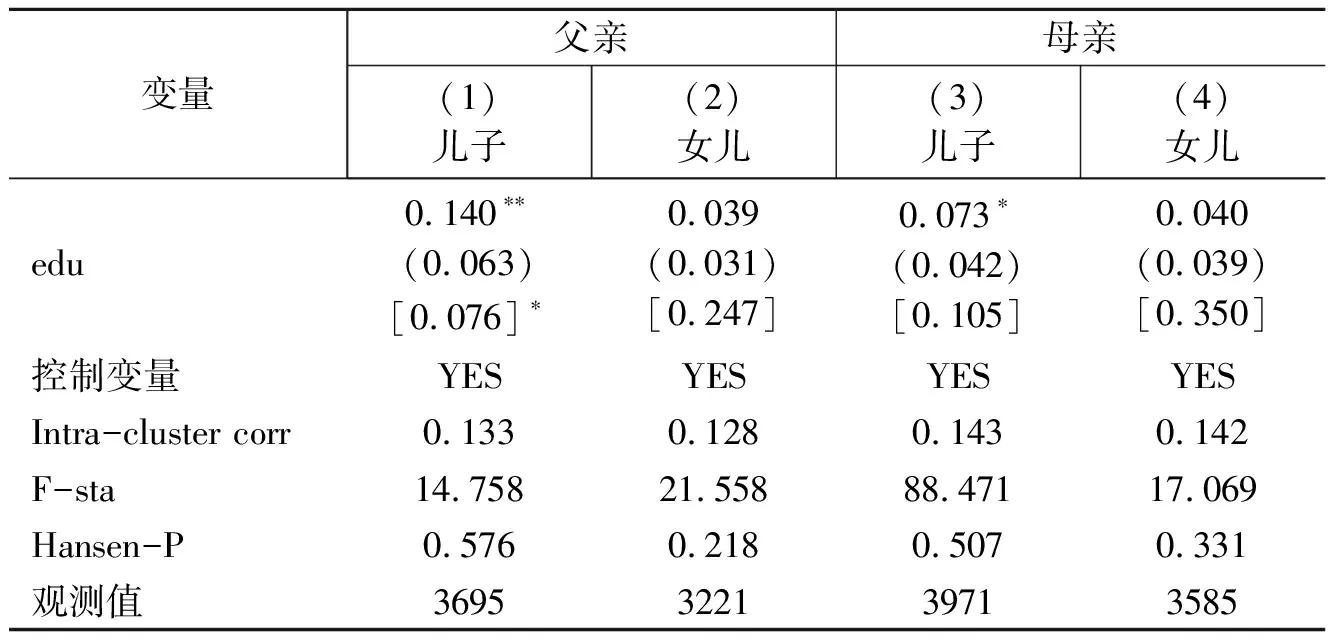

4.2.2 分儿童性别

在中国传统社会中,家族的繁衍与发展都与男性成员有着密切的联系,从而形成的“重男轻女”观念,会导致家庭将有限的资源投资到儿子的成长过程中,进而可能扩大儿童日后成就在性别间的差距。表4汇报了父母教育对不同性别儿童健康的回归结果。(8)如果样本中男孩和女孩年龄存在明显的差异,可能影响我们的结论。其中父亲-儿子模型中儿子年龄均值为12.46,相应的父亲-女儿为12.56,母亲-儿子为12.47,母亲-女儿为12.6,为此不存在明显差异。感谢外审专家提出的宝贵意见。从表中第(1)列和第(2)列可以看到,父亲教育程度的提高显著促进了儿子健康水平,而对女儿健康的影响并不显著,并且从父亲教育回归系数来看,父亲教育年限每增加1年,儿子健康改善0.14个标准差,明显大于对女儿健康的回归系数。同样,从表中第(3)列和第(4)列也可以发现,母亲教育正向影响儿子和女儿健康,对儿子的影响更为显著,与Cui et al.(2019)结果相似。对这意味着,在中国,“重男轻女”观念依旧存在,父母教育程度的提高,相比于女儿,家庭会更注重对儿子健康的投入,进而改善儿子健康水平。

表3 父母教育对儿童健康分教育年限的异质性分析

表4 父母教育对儿童健康分儿童性别的异质性分析

表5 父母教育对儿童健康分城乡的异质性分析

4.2.3 分城乡

在前文中,居住地是影响儿童健康的重要因素。相对农村,居住在城镇的儿童通常会面临很多的优势环境因素,例如父母较高的教育水平。从样本中可知,父母教育水平在城乡之间存在较大的差异,其中,城镇和农村父亲的平均教育年限分别为9.1年和6.2年,母亲的平均教育年限分别为8.2年和4.5年,农村父母较低的教育水平并不能为儿童提供更多资源,可能对儿童健康影响相对较小(Aliand Elsayed,2017)。表5证实了这一点,从表5第(1)和第(2)列可知,在城镇和农村样本中,父亲教育都显著促进儿童健康,而城镇样本中的系数是农村的2倍,并且,父亲教育对农村儿童健康的影响,在通过聚类wild自助法修正后并不显著,意味着父亲教育对儿童健康的影响在城镇样本中更为显著。这一差距在母亲教育的回归结果中更为明显,从表5第(3)和(4)列中可以发现,母亲教育显著促进城镇儿童健康,而对农村儿童的健康水平并不影响。

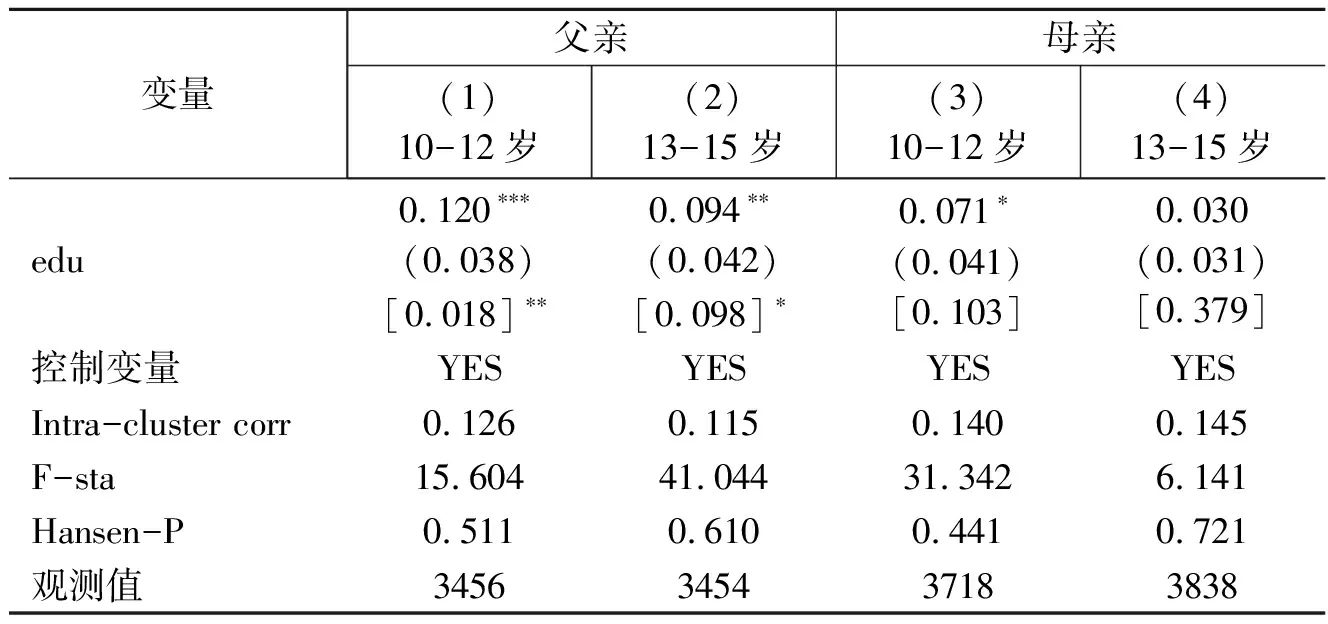

4.2.4 分儿童年龄

家庭对子女不同阶段的投资,会对子女日后成就产生不同的影响。刘成奎等(2019)认为个体在13岁以后,自身行为开始对个体成就产生作用,而在12岁以前获得的成就主要由环境因素所影响。同时,考虑到样本中子女12岁以前更多的就读小学,13岁以后子女就读初中,所以本文将样本分为10-12岁和13-15岁两个样本,分别探讨父母教育对儿童不同阶段健康的影响。表6汇报了父母教育对儿童健康分年龄的异质性分析。

从表6的第(1)和第(2)列回归结果中可以发现,父亲教育程度的提高显著改善了10-12岁和13-15岁儿童健康,其中,在10-12岁样本回归结果中,父亲教育的回归系数相对更大,这一差异在母亲教育对儿童健康的回归结果中更为明显。从表6的第(3)和第(4)列回归结果可知,母亲教育程度显著促进10-12岁儿童的健康,而对13-15岁儿童健康的影响并不显著。这意味,随着教育程度的提高,父母会更加注重对子女早期健康的投入,进而改善儿童健康。

表6 父母教育对儿童健康分儿童年龄的异质性分析

表7 直接效应

4.3 机制分析

如何解释上文中父母教育年限显著促进儿童健康状况?本文从直接效应和间接效应两个角度进行分析。依据“胎儿起源假说”,胎儿在母体内良好的环境会增加婴儿出生时的禀赋,进而会直接改善子女未来健康人力资本的获得。为此,本文选择两个方面来分析父母教育对儿童健康的直接效应,分别为:儿童出生体重和儿童是否出生在医院。

较低的出生体重会增加婴儿死亡率,不利于未来健康状况(Black et al.,2007;洪岩璧和刘精明,2019)。而教育程度较高的父母,通常会拥有健康的身体状况以及良好的经济状况,为胎儿提供舒适的发育环境,进而可能增加儿童的出生体重。表7第(1)和第(3)列分别汇报了父亲和母亲教育程度对儿童低出生体重可能性的影响(9)表7中被解释变量“低出生体重”,当儿童出生体重小于2500g为1,其他为0。。从回归结果中可以发现,母亲教育程度每增加1年,儿童出生体重较低的可能性下降2.8%,而父亲教育的回归系数并不显著,这可能是因为,教育程度的提高可能改善父母的健康状况,而母亲健康对儿童出生体重的影响更大(Gunnsteinsson et al.,2014)。

对子女早期健康投入会直接影响其未来健康状况,比如良好的产前护理会提高对孕妇营养投入的效率,有利于胎儿发育,增进儿童出生禀赋(Keats,2018)。由于CFPS数据库并没有关于孕妇产前护理、婴儿疫苗接种等行为指标的调查,本文选择儿童“是否出生在医院”这一指标来衡量父母对子女早期投入,因为出生在医院的儿童通常会接受到良好的医疗设施和专业的医疗服务,能为儿童健康出生提供一定保障。随着父母教育程度的提高,家庭经济状况以及健康意识也会增加,儿童也更有可能出生在医院,表7的回归结果也证实了这一点。从表7第(2)和第(4)列可以看到,父亲和母亲教育程度的提高,增加了儿童出生在医院的可能性,具体而言,父亲和母亲教育程度每增加1年,儿童出生在医院的可能性平均增加5.6%和6.9%(10)表7中被解释变量“出生在医院”来自于CFPS数据库“孩子是在哪里出生的?”这一问题,出生在医院为1,其他为0。因为线性回归与Probit、Logit模型回归系数的符号和显著性高度一致,并且线性回归结果更便于解释,因此表7中“出生在医院”模型为IV估计结果。。儿童出生在医院这一渠道在农村样本中可能会更为明显,因为从样本中可以发现,只有48%的农村儿童是出生在医院,而父母教育程度的提高,可以增加出生在医院的可能性,进而能让孕妇和婴儿获得更好的医疗服务,从而改善农村儿童的出生禀赋。

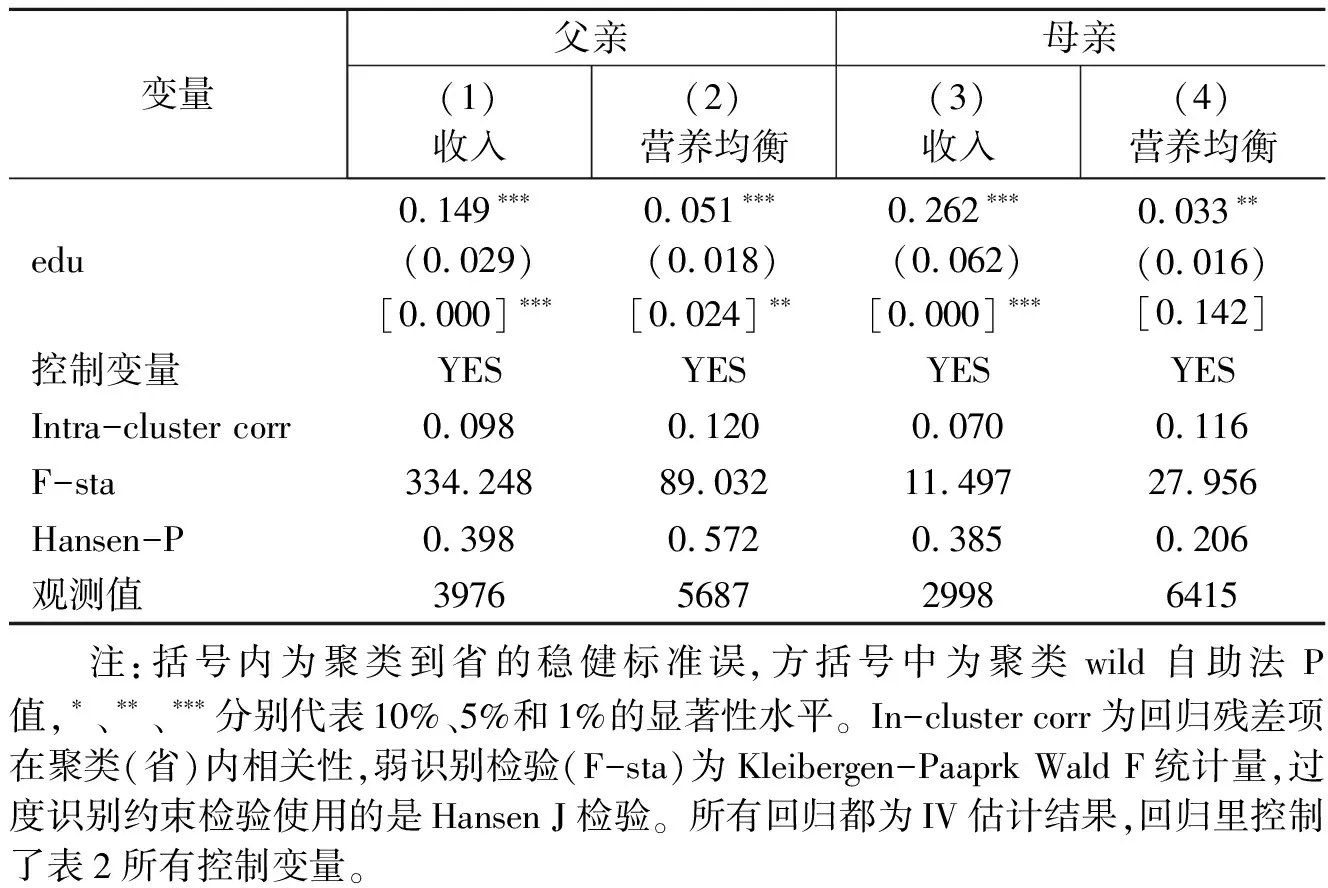

表8 间接效应

表9 加入医疗保险变量的稳健性检验

除直接效应外,父母教育还可能通过对儿童营养的投入进而间接促进儿童健康。在子女成长过程中,家庭环境起着至关重要的作用,良好的家庭环境,可以在子女成长的关键阶段提供必要的投入,进而保障子女的健康状况。本文从父母自身收入和孩子获得的营养两个方面分析父母教育对儿童健康的间接效应。

收入是衡量家庭资源的综合指标,与青少年的健康状况密切相关(Milligan and Stabile,2011;Dahl and Lochner,2012;洪岩璧、刘精明,2019)。收入较高的家庭,可以为子女提供良好的居住环境以及优质的医疗服务,防止不利因素对子女的影响,进而改善子女的健康状况。表8第(1)和(3)列汇报了父母教育对其自身收入的回归结果,可知,父母教育程度的提高,显著促进自身的收入状况,具体来看,父亲和母亲教育年限每增加一年,自身收入平均提高14.9%和26.2%。

在饮食方面,教育程度较高的父母可能更注重日常膳食的营养搭配,为儿童提供均衡的营养。CFPS数据库中公布了儿童过去一周的饮食状况,询问儿童过去一周食用食物的种类,包括肉类、鱼产品、新鲜蔬菜等九类食物,儿童食用的种类越多表示获得的营养越均衡(11)由于CFPS数据库2016年并没有公布关于儿童饮食的数据,所以,在表8第(2)和第(4)列的回归结果中,只包含了2010年、2012年和2014年数据。并且被解释变量“营养均衡”,为儿童过去一周食用食物的种类个数标准化后的变量。已有文献表明,饮食的多样性可以缓解营养不良,改善儿童的健康(FrempongandAnnim,2017;Bi et al.,2019)。并且,《中国居民膳食指南》2016版指出,日常摄入的食物多样化,会更有利健康。为此利用食用的种类个数来衡量营养均衡,表明接受良好教育的父母,可以通过丰富儿童的饮食种类,促进营养均衡。。表8汇报了父母教育对儿童营养均衡的回归结果,从第(2)和第(4)列可以发现,父亲和母亲教育显著增加了儿童在日常饮食中获得食物的种类,丰富了日常饮食,进而促进儿童健康。

总体来讲,父母教育会通过直接和间接渠道改善儿童健康:一方面,教育程度较高的父母会通过提高对子女的早期投入、增加儿童出生体重两个方面,促进儿童出生禀赋,进而直接影响儿童健康;另一方面,父母教育的提高,改善自身收入的同时也增加了对儿童营养上的投入,进而间接促进儿童的健康。

4.4 稳健性分析

为检验本文结果的稳健性,这一部分将从三个方面进行分析:首先,考虑到社会医疗保险对结果的影响,在主要的分析中加入医疗保险变量;其次,分析父母教育对儿童其他健康指标的影响;最后,将父亲和母亲教育纳入到同一模型中分析父母教育对儿童健康的影响。

4.4.1 加入医疗保险变量的稳健性检验

社会医疗保险是影响儿童健康的一个重要的变量,新型农村合作医疗保险(新农合)和城镇居民医疗保险(城居保)分别与2003年和2007年在农村和和城镇开始实施,分别覆盖了农村和城镇儿童医疗,而社会医疗保险政策的实施显著改善了儿童的健康(李姣媛、方向明,2018)。在前文的分析中,样本中儿童的出生年份为1995年到2006年,都受到社会医疗保险的影响,为此,在这一部分,在回归中加入了“是否参加社会医疗保险”控制变量,以消除社会医疗保险政策对估计结果的影响,表9汇报了估计结果。从表9中可以发现,运用工具变量后,父亲和母亲教育显著促进儿童健康,回归系数略比表2小,意味着本文结果较为稳健。

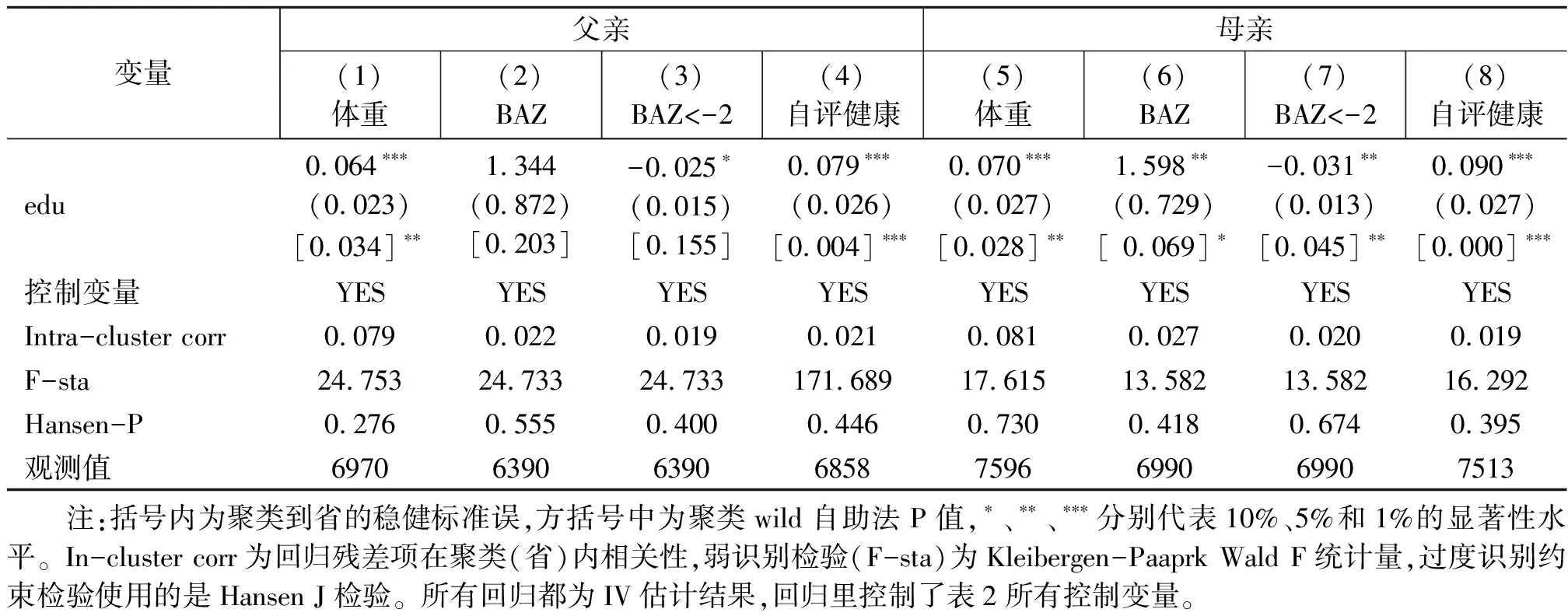

4.4.2 儿童健康的稳健性检验

在分析父母教育对儿童健康的影响中,本文使用儿童年龄别身高z分衡量儿童的健康状况。而现有研究中,更多的是将年龄别身高z分用来衡量青少年长期健康状况(李姣媛和方向明,2018),这一部分本文选用体重和身体质量指数(BMI),检验父母教育是否改善的儿童的短期健康状况。世界卫生组织(WHO)只公布了5-10岁年龄别体重标准,认为个体10岁以后年龄别体重不能充分监测儿童生长。为此,本文借鉴Keats(2018)的方法,选择儿童标准化后的体重(控制儿童年龄)来衡量儿童的短期健康状况。从表10第(1)和第(5)列回归结果中可以发现,随着父母教育程度的提高,儿童体重增加。相对而言,世界卫生组织(WHO)公布了10-15岁BMI生长标准,为此本文遵循Gross et al.(2020)的方法,构建年龄别BMIz分(BAZ),同时以-2为分界线,探讨父母教育是否降低子女营养不良的可能性。由表10第(2)、(3)、(6)和(7)列结果可知,父母教育程度的提高增加了儿童BAZ,降低了子女营养不良的可能。同时,也发现母亲对子女BAZ的影响更为显著,这可能是因为与父亲相比,母亲与儿童日常交流以及饮食照料更为密切,对儿童身体质量指数的促进作用更大。

除年龄别身高z分、体重以及身体质量指数等客观指标外,表10还汇报了父母教育对儿童自评健康这一主观指标的影响(12)儿童自评健康为1-5的定序变量,分别表示:不健康,一般,比较健康,很健康和非常健康。表10的回归模型中,将儿童自评健康标准化为均值为0,标准差为1的变量。。健康主观评价指标可能会受到受访者心理状况影响,但是自评健康与个体健康水平和死亡率等之间存在高度相关性(Idler et al.,1997;Heiss,2011),并且相比于客观指标,自评健康反应了个体健康的综合指标,包含了疾病严重程度、心理状况等众多因素(连玉君等,2014)。由表10可知,父母教育程度显著促进了儿童的健康状况,具体而言,父亲和母亲教育程度每增加1年,儿童自评健康平均分别改善0.079和0.09个标准差,增加了自评健康变好的可能性。

表10 儿童健康的稳健性检验

4.4.3 内生性的稳健性检验

由于父亲和母亲教育存在较强的相关性,所以在上文中主要的因果识别中,本文将父亲和母亲分开进行分析对儿童健康的影响。在这一部分,借鉴Dickson et al.(2016)的处理方法,用父母是否受《义务教育法》影响来代替父母的教育,并且将父亲和母亲教育放在同一个模型中研究对儿童健康的作用,实证模型为:

healthC=β0+β1treat_father+β2treat_mother+β3X+

(3)

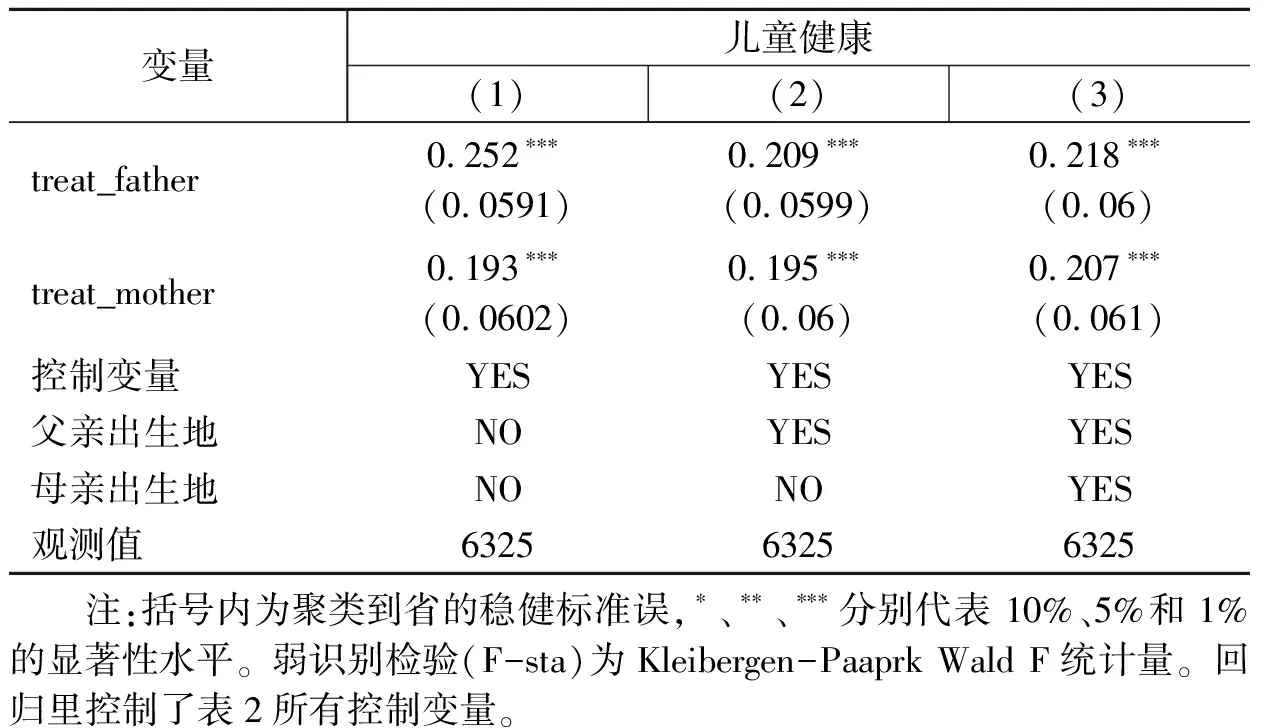

其中,treat_father和treat_mother分别表示父亲和母亲是否义务教育法影响的虚拟变量。控制变量X主要包括:儿童年龄、性别、居住地、兄弟姐妹数、母亲年龄、母亲年龄平方、父亲年龄、父亲年龄的平方。与Dickson et al.(2016)不同的是,由于中国义务教育法的实施在各省份之间存在较大差异,所以在表11第(1)列模型的基础上,在第(2)列和第(3)分别加入了父亲和母亲的出生地虚拟变量。

在表11的回归结果中,由第(1)列可知,父母教育都显著促进儿童的健康状况,其中,父亲和母亲受义务教育法的影响,儿童健康状况分别平均改善0.252和0.193个标准差。

表11 内生性的稳健性检验

5 结论与政策建议

本文使用中国家庭追踪调查(CFPS)2010年、2012年、2014年和2016年数据,分析了父母教育对中国儿童健康状况的因果效应。研究发现:(1)父母教育对儿童健康有积极影响。父母教育对儿童健康存在显著正向影响,而且父母教育程度越高越有利于儿童健康,如父亲和母亲教育年限每增加1年,儿童年龄别身高z分平均改善0.101和0.056个标准差。(2)父母教育对儿童健康存在直接与间接影响。教育程度较高父母为增加儿童出生禀赋,从而会增加对子女早期的投资,改善儿童的出生体重,进而直接影响儿童健康;同时,父母教育程度提高会增加自身收入,有能力增加对儿童的营养投入,从而间接影响儿童健康。(3)教育程度越高的父母越重视子女早期健康。实证结果显示,相比于13-15岁儿童,父母教育对10-12儿童的健康影响更为显著。(4)父母教育对儿童健康的影响受儿童性别、居住地差异的影响。实证结果显示,父母教育对儿子和城镇儿童的健康影响更为明显,但母亲对女儿和农村儿童健康的影响并不显著。

由此本文建议:(1)政府应该努力提高全社会的受教育程度。建议适时延长中国的义务教育年限到12年,因为义务教育的强制性,能够保证全社会尤其是女性以及农村居民的受教育机会。(2)促进城乡义务教育均等化。前文中结果可知,相比于城镇,农村父母教育程度较低,抑制了儿童健康人力资本的形成,为此,需要增加对农村教育投入、改善教学环境、提高教师待遇、吸引优秀教育教师到农村来任教,从而逐步实现城乡义务教育均等化。(3)重视父母在儿童健康中发挥的作用。应该鼓励父母加强对子女的早期投资,改变目前比较重视对子女后期投资的不良认知与习惯(张苏和朱媛,2018),因为儿童健康对一个人日后发展至关重要。政府应该通过各种宣传方式,强化对父母儿童营养知识的宣传(Fitzsimons et al.,2016),从而改善父母促进儿童健康的习惯及行为。