艺术传播的内容及方法

——以美术作品的先入为出发点

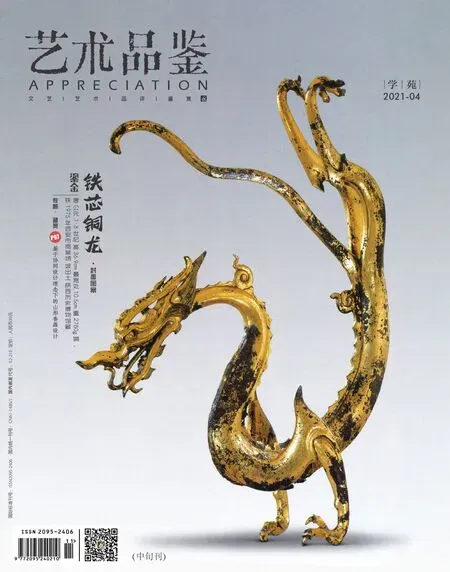

李飘茗 郑晨阳

施拉姆说:“传播至少有三要素——信源、讯息和信宿。”[1]。通过对其性质的分析,通常的传播存在三个特点:一是,两个系统(信源、信宿)的独立性;二是,讯息利用一定媒介传播;三是,此传播是由信源到信宿的有目的的信息传递。在艺术传播中,艺术由艺术作品向观者传播,艺术作品与观者和信源与信宿相对应,然而艺术作品中的“讯息”与通常的讯息不同,且艺术传播更关乎一种体验。

本文通过艺术传播要素的分析,其传播框架的建立并通过美术作品的具体实例来引证与探讨艺术传播的内容与方法。

一、艺术作品与观者

艺术作品与观者是艺术传播中的两大独立系统,如海德格尔所述,艺术作品区别于人造物与纯然之物[2],而艺术作品的缔造者是艺术家。与所有人一样,艺术家与宇宙万化[3]时刻交互着,而艺术作品的创作由此开始。

宇宙万化同时作为审美对象和一般概念对象存在着。因此,艺术家作为个体与其交互时,存在着彼此关联的两条途径:审美体验与认识活动。这二者仿似两条不同的道路,一条偏重感性体验,一条偏重理性认知。正如林风眠所说:“物象为我所得,有两种形式:一为知得,一为感得。”[4]二者交织在一起,总是相伴相生,时而相连,时而分离,无法彻底偏废一方。当一名艺术家漫步其中时,在“审美的小路”上拾获的,名曰意象;在“认识的小路”上拾获的,名曰理念。理念与意象相互连结,同时也相互沉淀转化。理念被意象包裹,意象渗透理念,二者是一对不可分割的矛盾统一体。不同的艺术家对于“理念”与“意象”有着不同的描述,而日本画圣东山魁夷有过这样的描述:“在我的经历中,感觉性世界和精神性世界经常反复地对立和融合,由此产生的紧张成为我创作的原动力。”如其所言,理念与意象正是在彼此相互“生发”[5]的矛盾运动中,形成一个“运动着的聚合体”,即艺术作品的内核。而借助艺术形式语言的表现,艺术作品的内核得以实现一次抽象到具体的转化。艺术形式语言有着自身独立的审美价值,同时合适而有力的艺术形式语言为艺术作品的内核营造了一个“澄明”[6]、“敞开”[7]的场域,这也是为什么有着合适而有力艺术形式语言的艺术作品通常更有艺术魅力的原因。关于艺术形式语言与艺术内核之间的关系,东山魁夷曾有过这样的感慨:“我一直从内心亲近自然,把握其生命感。但一到创作时,就被题材的特异性、构图、色彩、新技法所束缚,难道没有更重要的事?更朴素、更根本的,应该是缺少对所感动之物、对存在的生命的强烈把握。”[8]由此可见,艺术形式语言与艺术内核之间的相互关系正是每个艺术家都要面对的最重要的问题之一。而艺术家在创作的过程中,通过艺术形式语言,将艺术作品的内核置入具体的质料中——如建筑作品存在于石头里,木刻作品存在于木头里,油画在色彩里存在,语言作品在话音里存在,音乐作品在音响里存在,从而形成了艺术作品,完成了“真理的自行设置”[9]。

观者是艺术传播中另一大独立系统。观者的感官体验与艺术作品建立沟通,以此为起点,观者与艺术作品产生意象与理念的相互交织。而观者如何与艺术作品沟通则取决于审美基础、审美趣味、知识立场三个方面。审美基础中体现了观者的审美心胸与审美能力[10],正如叶朗所论述:审美心胸,西方美学称为审美态度,这是审美主体进入审美活动的前提。[11]他认为,功利心,得失心会阻碍审美态度的生发。“所谓‘静’,大约是脱离自己利害得失而虚心观物的‘心’。”[12]。而要想进入审美态度之中,正需要一颗“空灵的心”,“正是在这个空灵的‘心’上,宇宙万化如其本然的得到显现和敞亮。”[13]而审美能力的获得又是与个人人生经历、教育学养、审美实践的积累、个人审美直觉的高低等要素息息相关的。在审美的过程中,观者会形成一种独有的审美趣味。审美趣味包括审美偏好、审美标准、审美理想[14],前两者具有相对的浮动性,而它们沉淀而成的审美理想则具有稳定性和恒久性,形成之后不会轻易改变。审美趣味的不同会影响审美主体对艺术作品的价值判断与情感态度。而知识立场属于理性认知的层面,在观赏艺术作品时作为一种“理性的预设”影响审美活动,同时观者也会有意调动知识立场来辅助审美趣味。安格尔与浪漫主义的一段论战较好地体现出了审美趣味和知识立场如何影响一位审美基础深厚的艺术家对艺术作品的认识。

“我希望把那幅《梅杜萨之筏》和另两幅硕大的“龙骑兵”从卢浮宫博物馆内剔除出去。让人把前一幅放到海军部的某个阴暗角落,另两幅放进陆军部去,免得它们败坏观者的趣味,应该让观者习惯于接受美的事物。永远不用死刑、火刑一类情节作我们的题材。……我不想看这幅《梅杜萨之筏》和别的一些解剖学表演,这些画给我们展示的只是死尸一样的人物,刻画得毫无生气,令人作呕;不,我不想看这种东西!艺术所反映的只是美的东西,必须由美的事物来教育我们。”[15]

此处安格尔虽然带着其强烈的个人观点,但他的言论却体现出审美偏好、审美标准、审美理想以及知识立场在审美实践中的共同作用。这三者在审美实践中往往密不可分,并共同作用于观者的观赏。

同时,它们相互影响,一定条件下相互沉淀转化:知识与立场潜移默化的作用在观者的审美基础之中,不同的教育不同的视角在时间中慢慢沉淀至其被切身体会的那刻,改变了观者的审美基础,而审美基础影响了观者会选择的喜好,从而介入了观者的审美趣味之中。审美趣味的不同又会影响审美基础的积累。三个要素相互作用,成为观者感官推开的那扇门之后所现身的那条属于观者自己的路。

二、艺术作品的核心位置与作品的先入

当观者观看艺术作品时,他们所了解的关于艺术家以及艺术作品的其他相关信息会不会影响对艺术作品的观赏呢?事实上,当艺术作品产生之后,艺术作品便不依附于艺术家存在。正如罗斯科所说,一旦画作完成,创作和创作者的亲密关系便终结了。创作者变成局外人。[16]拉斯科岩洞壁画是现存最古老的绘画,创作于距今15000 年到10000 年前。它的创作者们早已湮没在历史长河中,但那洞穴墙壁上巨大而气势磅礴的马、野牛、冰河时代的野兽在静静地自述着,折射着史前艺术的光辉,诉说着“艺术作品的自持[17]”。这不禁使我们产生一些疑问:艺术作品不正应该摆在艺术传播的核心位置吗?答案显而易见,倘若艺术作品在艺术传播过程中只作为艺术家与观众之间的媒介存在,那么这个过程则更像是一个对艺术家的认识与研究的过程。因为无论观者事先知晓了多少关于该作品的信息,但观者总是要直接对艺术作品进行观赏才能真正感受到艺术的存在。因此艺术作品不仅是一条通往艺术家的道路,更作为艺术传播的源头存在。

所以比较纯粹的艺术观赏情况似乎是一种“艺术作品的先入”情况:即观者在观赏该作品之前,并无与作品相关的任何了解(自己对艺术作品的预先认识、他人对艺术作品的认识和观点、艺术家的理念)而是沉浸在对作品真正意义上的初次体验之中。能否以这种作品先入的情况作为研究路径的起点,来完整的探讨对作品的观赏从而了解艺术的传播呢?

三、先入情况下的观赏与困局

当一名观者在观赏如绘画或雕塑这样的艺术作品时,不可否认的是,在他们面前的是一个具有物质实体的东西,或者说这些作品,它所呈现的状态——它拥有的材质、肌理、空间、体积,这些俨然都与一个寻常的器具[18]没有区别。而当任何人,面对一个普通的器具都往往会以一种认识的方式去判断与识别,即:此物为何以及此物有何特点与作用。显而易见的是,这种认识的方式,并非对一件艺术作品的正确方式。

事实上,艺术作品虽然具有一般人造物的属性,但当其艺术内核通过艺术形式语言的转化之后,已经必然携带了审美的光辉,且这种光辉与一般人造物依附于实用性的审美绝不相同。艺术作品的艺术形式语言本身具有独特的审美吸引力同时又可以映射出其背后的那种理念与意象的交织。例如在美术作品之中,那些构图、线条与色彩、体积空间与对比吸引着观者;同时艺术作品身处的场域也作为艺术作品之为艺术的重要因素,当一些看似晦涩、戏谑的当代艺术作品置身艺术博物馆这一艺术场域时,其身处的展览空间如同一张巨大的“画布”,帮助艺术作品自身完成了最后一步的艺术形式语言的转化。这二者都以一种独特的语言来引导观者走入审美这片光辉之中。

此时,仍需要观者的“配合”,如前文所述,审美心胸是审美主体进入审美活动的前提。在审美基础的开启以及审美趣味的共同影响下,观者进入对艺术作品的审美状态里,观者眼中的艺术作品得以和一般人造物区别开来。然而,艺术作品的观赏过程并不等于纯粹的审美体验过程。马蒂斯曾记录过这样一件他与某件木雕作品初次相遇的故事。

我时常到佛勒鲁德街拜访盖特露德·斯坦因,路途中要经过一家小古玩店,有一次,我看到它的“橱窗里陈列着一尊小小的木雕黑人头像,它使我想起了卢浮宫的埃及陈列馆里的那尊巨大的红色斑岩头像,我觉得两种文明的表现形式运用方法是相同的,不论在每一种其他情况下它们显得是多么不同。我花了几个法郎买下了它,随身把它带到盖特露德·斯坦家,在那儿我碰见了毕加索,这个雕像使他非常惊异,我们详细研究它,从这时起,我们对黑人的艺术开始发生了兴趣,在不同程度上,我们把这体现在我们的绘画中。”[19]

马蒂斯在此之前没有与这个作品直接相关的任何了解,作品的艺术家等信息对他来说是完全陌生的。但作为一个具有良好审美基础的观者,马蒂斯在作品先入的情况下,并没有直接走入单纯的审美体验中,他的观赏活动依然受到了认识活动的主动影响。马蒂斯不自觉地将这个木雕与埃及的“红色斑岩头像”类比。这似乎与认识活动将概念知识与现象进行对比相似,但这种在观赏过程中的认识与一般的认识有什么区别呢?吉卜力动画导演高畑勋初次与磁州窑邂逅时,这样写道:

“我年轻那会儿,对这段历史全无了解,提到宋朝,以为只有尊贵高雅的青瓷与白瓷,而邂逅了一些磁州窑作品之后,却被它们卓绝的造诣彻底征服。器物的造型端庄优美,体现出宋瓷的共同特点。不同于官窑的精细纤巧,属于庶民的质朴亲切之中,又有活泼舒展、体量敦实厚重之感。特别是白地黑彩的划花,黑白对比大胆、强烈、鲜明。”[20]

无疑,高畑勋在对磁州窑的审美体验中,包含着认识活动中常使用的一种方式——比较。他将初次观赏磁州窑的“质朴亲切、活泼舒展、体量敦实厚重”等特点,与已经熟识的官窑的“精细纤巧”等特点对比,同时类比出二者“造型端庄优美”的共性。从而加深了对磁州窑的审美感受。这种观赏状态下的比较不是一般概念知识之间直接的比较。高畑勋并未如文物研究般理性分析两种瓷器釉色、器形等的细微异同。所以这实质上是将过往观赏体验所得沉淀而成的“知识”与当下的审美体验中所获得的意象进行比较,从而使观者得以根据体验之间的异同来辨别作品。这种以观者自身体验为出发点的认识活动带有审美的特性,它开启了观者的审美体验,使其得以走进相对澄明的观赏体验之中。

而在以至上主义为代表的部分现代艺术流派中,虽然审美体验与认识活动依旧共同作用,但在具体的观看情境中,以作品先入为前提却无法完整地观赏作品,这种作品的先入情况遇到了困局。马列维奇的代表作《黑色正方形》[21]将2.5 平方英尺的画布涂成白色,中间用黑色画了一个巨大的正方形,除此之外别无其他。正如艺术评论家威尔·贡培兹所述:“他在向观众发出挑战,不允许他们在画作本身之外寻找意义。没什么可看的了——他们所需知晓的一切都在题目和画布里。”[22]艺术家试图消解审美,因此具有体验色彩的认识似乎也无法进行对比,而这种挑战正是马列维奇的创作理念。倘若观者事先对这种理念并无了解,那么他将如贡培兹所述那样:“即使他已经去除了对已知世界的所有指涉,观众的大脑还是会试图合理的解释这幅画,试图发现它的含义。然而有什么可以让他们去弄懂的呢?人们不可避免地要回到一片白色背景上有个黑色正方形这一基本事实上来。他们的意识心理将会被困在一个挫败的循环中,就像正在寻找信号的卫星导航。”[23]实际上,这幅作品之所以受到认可同,正是因为艺术家事先设置的理念。如果在对这一理念缺乏了解和反思的前提下以作品先入的方式观赏《黑色正方形》,只能得到片面且不完整的观赏。倘若观者要完整地观赏此作品,则要对美术史或艺术家本人观念进行探究,并了解艺术家试图传播的理念,这种理念实质上就是一种知识,对这种知识的了解是观赏这件作品的必要前提,这个过程是将这种知识与观者当下的审美体验融合,形成观赏体验,此时该作品才完整地呈现给观者。

在上述事例的基础上,不妨推论并非艺术作品先入的观赏情况:观者已事先接触了如前文先入的定义中所述的关于其所观赏艺术作品的相关信息。即:作品图像、关于作品的非图像信息、复合式信息。在观者事先接触作品图像后,这些图像无论是带来完整的作品观赏或者是只承载了部分艺术作品信息的影像图片资料,都会让观者形成一种预先的观赏体验,使观者再次面对艺术作品时进入二次观赏的情境中。此时与作品先入下的初次观看相同,他们会将一种过往的观赏体验之所得而沉淀形成的“知识”与当下的审美体验进行对比,形成新的观赏体验。但相较于作品先入下的情况,这种观赏更倾向于促成一种体验的结合或者升华。而作品的非图像信息以艺术史、艺术评论、图象志等诸多的具体形式展现出来,这些信息无论其以怎样的形式呈现都属于一种来自于观者自身之外的知识、观点、理念。而这些信息只能获取概念上的知识,但并不能直接作用于观赏——观者仍需要直接的观赏作品并拥有一种直观的感受,而并非只知道一些关于该作品的概念知识,纵使一个人知道巴洛克拥有戏剧般的光影、印象派有着绚丽的色彩又或是抽象主义掌握着音乐般的旋律,但他最终仍旧需要观看这些作品本身才能真正被鲁本斯的《强劫留希普斯的女儿》[24]所牵动、在莫奈的花园中陶醉又或者是跳动在康定斯基的韵律之中。此时理性因子在其被主体真正感受到或者与主体感受相结合时才能转化为一种“基于认识的体验”,而这种基于认识的体验方作用于观赏之中。

此外,在当下,非作品先入的情况中复合式信息或许是其中最为普遍的一种情况。源于当今网络的发展,图像与信息传播变得十分便捷,观者事先知晓的关于一件作品的信息往往会以图像和非图像结合而呈现,也就是一种复合式的信息。此时观者会获得一种观赏体验与概念知识的结合体,如上文所述,概念知识转化为一种基于认识的体验,与当下的审美体验结合;而观赏体验转化为一种“知识”,与当下的审美体验对比,共同形成了当下的观赏。

由此看来,在观者对美术作品的观赏中,认识活动必不可少。而其表现形式不是一成不变的,它或是观者自身观赏体验沉淀而成的“知识”与当下审美体验之间的对比,或是将得到的知识转化为基于认识的体验作用于观赏。但不论其形式如何变化,“体验”正是认识作用于观赏的核心。这与对于一般物的认识活动有着本质区别。而观赏正是这种包含体验的认识活动与审美体验的交融,这既是艺术品发散艺术光辉的场域,也是观者走向那片光辉的道路。在这种审美与认识的统一体中,观者得以感受到一种理念与意象的交织,它们作为观者的体验与观念存在并渗透着观者的情感。而这种体验与观念和艺术家创作艺术品时的艺术内核已不尽相同。

四、艺术的传播

艺术传播是由艺术作品到观者的传播,在此传播过程中,艺术家的意象与理念的交织生发通过艺术形式语言置入具体的质料中,形成了艺术作品。当艺术作品形成后,其便拥有了一种自持性,不再必须依附于艺术家而存在。用感官作为起点,观者得以与艺术作品相遇。

在“观者——艺术作品”的沟通中,观者内在的审美基础、审美趣味、知识立场等因素相互沉淀转化,形成一种感受艺术作品的力量;同时艺术作品内有艺术内核(即理念与意象的交织生发)栖身其中的艺术形式语言具有一种审美的光辉,而艺术作品身处的艺术场域也产生一种艺术的引力,共同吸引着观者靠近。在双方共同作用下形成了艺术作品的观赏通道。这种观赏内蕴含着审美体验与认识活动,其中审美体验由观者的审美基础(由审美态度与审美能力构成)开启,经由观者的审美趣味(审美偏好、审美标准、审美理想)的影响作用于观者;而认识活动在观赏过程中有不同面貌,不论其在具体的审美情境中作用如何,它最终都回归于观者自身对艺术作品的体验中。艺术作品的观赏通道正是这种包含体验的认识活动与审美体验相互促进相互交织形成的有机整体,它让观者进入了艺术光辉浸染之下的澄明世界之中。

在观赏通道的开启下,艺术作品以其形式与语言,将栖息于具体质料之中的艺术传达给观者,而观者从艺术作品获得一种理念与意象的交织,这种交织附着着观者的情感,最终在观者内部升华成一种人生感、宇宙感,成为观者的一部分;并沉淀成一种包含着观者感受与体验的知识,间接作用于其他观者的观赏之中。最终,艺术作品蕴藏的光芒得以在作品与观者、观者与观者之间传播。