民族性与现代性并置:万玛才旦电影的空间想象

胡 游

(河池学院文学与传媒学院,广西 河池 546300)

从藏族电影发展史来看,以往的藏族电影特别强调意识形态在电影中的直接呈现,是一种国族化的叙事,如《金银滩》《农奴》;随着中国经济政治制度的不断完善和发展,藏族电影出现了一些新的变化,如田壮壮《盗马贼》等影片,则是一种十分注重民族风俗的景观叙事。数字技术催生了藏人独立故事片创作,这些电影人大多来自安多,比如万玛才旦、松太加等。万玛才旦的电影呈现出不同以往藏族电影的气象:“他的第二部作品以数码相机为隐喻,表现了现代条件下藏族主体对文化生产的积极参与,从而改变了藏族群众普遍存在的文化缺失焦虑。”他的藏族身份让他的电影成为藏族真正意义上的藏族电影。从剧情长片《静静的嘛呢石》以来,他的电影不仅受到藏区人民的关注,也引起了非少数民族的喜爱和认同,获得了国际电影节的诸多奖项。香港浸会大学曾组织学者召开有关万玛才旦作品的研究会,在国外也有不少学者对万玛才旦电影进行研究,就在于万玛才旦探索的问题不仅是关于藏区的,更是其他种族或民族也会遇到的问题。

从中国电影批评史看,万玛才旦的影片《塔洛》公映后,受到不少关注,而关于他的电影引起的讨论主要聚焦在“身份认同”这一层面,对于“空间叙事”这一研究角度较少,鉴于他的电影主要反映的是藏区人民的生存状况,因此很有必要对电影中的空间部分进行研究,尤其是实景拍摄的场景。在20世纪五六十年代,文学作品的叙事层面就有“空间”的专著出现,而互联网和新媒体的迅猛发展,使人们进入到了“读图时代”。视觉化的呈现不仅强调时间,而更重要的是空间。以往的中国电影批评对于时间叙事的研究基本陷入停滞,而空间叙事研究则还有更多有待挖掘的“富矿”。时间的空间化呈现,也是当下电影的一大特色,尤其是在有别于大多数的日常生活空间中。

另外,值得一提的是,虽然电影叙事的手段不断革新,空间依然是电影的重要表现维度。电影发展的早期,梅里爱的影棚电影实验是一种引起观众新奇感的快感电影,即吸引力电影。“蒙太奇实验”将两个完全处于不同空间的人物和事物连接起来的镜头画面,塑造了一个假定的空间,而“一分钟营救”则是不同空间交织营造的紧张感。尽管长镜头理论一直认为蒙太奇应该为长镜头服务,实际上,它们一直联系紧密,长镜头和蒙太奇一直合作。长镜头对演员走位、道具等的场面调度要求很高,何尝不是一种不间断的空间呈现。经典好莱坞时期的“西部片”则将野蛮与文明的空间并置,往往是西方文明世界的强者征服野蛮荒芜。在中国电影走向国际舞台的路上,并非一帆风顺,尤其是第五代导演,国内的部分学者认为这是迎合西方宗主国的后殖民叙事手段,奇观化的表达尤以《大红灯笼高高挂》为例。

《2001:太空漫游》和《地心引力》等科幻电影的出场,将电影的超现实空间呈现用到了极致,空间理论的研究实践逐渐成了新的研究热点。从空间叙事角度研究电影符合电影的本质要求。

就当下对“万玛才旦电影”的研究来看,单一的影片评论较多,主要集中在《塔洛》《静静的嘛呢石》这两部影片,而对于《五彩神箭》、短片《草原》的评论较少,特别是对万玛才旦电影的空间叙事研究尚有不足之处。以中国知网查询到的硕士论文为例,对万玛才旦导演的电影的研究也多是侧重于长镜头镜头语言的分析,以及纪实的表达。“万玛才旦电影的空间叙事”研究是一个动态的过程,民族性与现代性之间的冲突与融合拥有外在和内在两方面的因素,现有研究对内在的困境和电影创作本身的困境研究不够。虽然“万玛才旦电影的空间叙事研究”已有相关毕业论文,但论者对于空间场景的把握相对单一,仅停留在空间场景和空间叙事结构,在物质空间和精神空间并未单独进行分析。林青论者所列出的意象指向万玛才旦电影的思想内涵,但与空间的联系并未指出。她的论文将现代因素置于民族文化的对立面来看待。因此“万玛才旦电影的空间叙事研究”还有很多待完善的地方。

在“空间叙事研究”中,一是讨论视听语言在空间中的运用和呈现;二是研究空间叙事的功能与作用,集中在“视点”“线索”“动力”等方面,表述基本雷同;三是研究空间叙事的结构与特色,侧重对电影故事发生在不同场景的分析,而忽视空间对于不同人物的心理暗示作用。总的来说,单一的视听语言角度分析电影空间和空间的分类并不能把握电影空间的本质。因此在探索具体空间和人物、主题思想的关系等方面值得针对具体影片将两者结合起来进行具体分析研究。另外,对于导演电影作品的空间叙事研究静态概括占多数,并没有将空间呈现进行动态的分析。

在对万玛才旦的电影阐释之前有必要对“空间叙事”和“叙事空间”进行厘清。空间叙事,是电影通过空间这种媒介来起到推进情节发展、塑造人物形象、表现影片主题、呈现作者风格等的作用,是一种叙事的手段。这主要涉及整部影片具体空间的排列组合、具体空间的呈现时间、具体空间的呈现面貌(与镜头运动、色彩光影、声音的组合)。而“叙事空间”是一种手段或媒介本身,即一种所指的符号,可以是社会空间、历史空间或自然空间等。首先,“空间叙事”是对“叙事空间”的某种整合,手段或工具通常是其呈现的一部分;其次,“空间叙事”和“叙事空间”只在特定的文本语境下存在才有意义,就像一个符号,在特定的范围内有其表达的丰富与限制;最后,“空间叙事”和“叙事空间”两者都不能孤立存在,两者之间有着紧密的、不可分割的联系。

在地理空间上,寺庙作为“异托邦”一方面连接着多地,与其他空间相互渗透,即寺庙与藏民家屋、嘛呢石堆、媒介空间并置在一起。《老狗》中牧区的主要表现对象是藏獒,《塔洛》牧区的主要表现对象是人。从狗到人,万玛才旦对牧区的表现不断深入,也揭示了牧区受到现代文化的影响。《寻找智美更登》《撞死了一只羊》两者对公路的描述类似。就是在这样开放和有限空间不断交错中,影片构筑了一种多元文化并置的空间。另一方面也在虚幻的空间中揭示出现实的真实状态。《静静的嘛呢石》讲述的是一个太沉浸在《西游记》世界里的小喇嘛,回到家没有顾得上享受温暖的亲情,就带着《西游记》的VCD离开了家庭。《老狗》中的藏民家屋并不像《静静的嘛呢石》那样展现有温度的场面,老人和儿子的交流很少,他们之间发生在藏民家屋中的场景,都是处在电视这样一种现代媒介之下的。(人物对话和电视中广告的台词大约都是50句)无论是《静静的嘛呢石》还是《老狗》,“儿子”总是要离开温暖的家庭,去往一个远离家屋的地方。

在物质空间方面,电视、镜子/玻璃、汽车多为社会现代性的载体,虽然主人公身处现代性的空间,却依旧没有失去传统的仪式、父与子的和解、复仇传统等,可见现代性空间能够和传统性空间并存;在精神空间方面,《塔洛》讲述一个往返在牧区和都市地带的牧民丧失身份的故事;《撞死了一只羊》则通过一场梦,不仅完成了杀手金巴对心中的仇恨的宣泄,也完成了司机金巴卸下伪装的过程。由此,《撞死了一只羊》达到了一种全新的高度,更为以后电影的呈现提供可努力的方向。

万玛才旦电影通过表现藏区地理空间、物质空间和精神空间进行叙事,表明藏区的文化总是处于不断变化、不断形成之中,就像一个开放的“第三空间”。对于具有少数民族身份的万玛才旦导演来说,这种边缘呈现是他们反抗中心权威、中心话语的一种有效手段,这不同于非少数族裔的影视呈现。为什么说边缘是一种有效手段,就在于这种边缘不是符号化的,不是其他非少数族裔能够侵染的。以万玛才旦为例,他并不渲染他们的痛苦、贫困、绝望,而是针对当下的现实,将两个或多个可能进行对话的文化样本传递给观众,可以视为霍米·巴巴“第三空间”中矛盾与含混的存在,他以内向视角向外看,也向里面看。他所处的边缘通过他的团队发出一些信息,这种信息积蓄着他们日常生活的能量,积累着文化的创造性魅力。这是重新发现、重新认识他们的一个包容性空间,走进这个空间,也走进他们鲜活的生命与现实。下面将进行详细论述。

一、寺庙作为联系多地的“异托邦”

福柯很早就认识到西方思想长时间“时间主导观”压制了“空间主导观”,因此他通过将空间提高到令人瞩目的地位,来开启空间哲学与空间政治的理论范式。异托邦(“另类空间”)就是核心概念之一。福柯的异托邦不得不说是一种危机,这种危机显示的是现代社会的偏离,生活的场所不再是传统意义上的公寓等居所,而是变成了医院、疗养院,甚至是墓地。墓地的设置与郊区相近,似乎死亡也颇有意味地降临到凡人的身上。这种空间与其他不可能同时并置的、彼此没有关系的空间放置在一个区域中,进而成为异托邦。顾名思义,“异托邦”是多个空间的并置(想象或实体都可),其突出的是“差异”,是不同空间的混合,更重要的是原本不属于此空间的事物进入了此空间之中,而产生了不协调之感。在万玛才旦的电影中,寺庙就是一个异托邦的场所,看似只有寺庙这一个空间,却存在着多种其他空间的想象。“空间关系是流动的、多变的。”就像索亚说的那样,异托邦是一个开放系统,与其他空间相互渗透。徐晓东说:“嘛呢石堆处在寺庙和村庄之间,是个过渡地,联结着两边,空间意味深长。”实际上,寺庙在影片中连接电视媒介、嘛呢石堆、藏民居所,更能体现其异托邦特质。

《静静的嘛呢石》中的寺庙名为古哇寺,创建于1350年,现位于尖扎县境内。影片并未直接展现法会、晒佛、宗喀巴纪念日等系列活动。《静静的嘛呢石》开头以全景对称构图将师父和小喇嘛置于空间的底部,两人在白色的墙前,给人一种静穆、庄严之感。师父念经和小喇嘛擦灯,也是宗教日常的体现。但是随后的发展却将这一空间延伸到了世俗生活中。新年来到,小喇嘛可以回家和弟弟妹妹们玩。当师父叫小喇嘛去给活佛家帮忙,电视这一现代媒介空间入侵到神圣的寺庙之中。小喇嘛通过和活佛交易的方式获取了看电视的权利,但是在这个寺庙中的电视却只能收到新闻频道,VCD也只有《智美更登》的节目。在快进《智美更登》的时候,镜头从电视播放内容切换到小活佛和小喇嘛的表情,他们对这种快速动作的展现,表现出了一种儿童的世俗快乐。万玛才旦并没有以强烈的现代性和传统性的矛盾将寺庙置于冲突之地,基本上是以还原的方式展现了寺庙的生活。很快,小喇嘛和小活佛的看电视活动被经师中断,他催促小喇嘛回到他师父那里。结果小喇嘛在路上碰到了其他小喇嘛,他们在日复一日的修行中,为数不多的娱乐方式之一是听弹唱。小喇嘛动情而欢快地在小伙伴面前唱着《阿克班玛》,展示着他作为凡人的欲望。

寺庙被其他空间入侵不仅表现在电视这一媒介上,还表现在与嘛呢石堆和藏民家的联系。嘛呢石老人索巴因为儿子逃离家乡去了拉萨,他独自一人,在给寺庙的活佛拜完年后就继续刻石了。小喇嘛还夸赞索巴爷爷的手艺好,因为他自己也想要一块六字真言。万玛才旦的小说《嘛呢石,静静地敲》描写了一个酒鬼在梦中与刻石老人对话,因为那个老人欠他妈妈一块六字真言,梦中刻好的六字真言因为其手艺精湛,让人惊叹不已。寺庙也想要这块六字真言。两者形成互文关系。

《静静的嘛呢石》将寺庙和嘛呢石堆并置在一起,形成了某种相互映衬的关系,表明一种宗教的信仰如何深入人心,以及世俗的善意在藏民身上的体现。当然其中不免有传统手艺和道德衡量标准,也在暗示这种传统在更年青一辈那里被更为现代的城市所消解。但也有年轻人予以继承。表面上异托邦是两者或多者之间存在不相融的关系,实际上是混杂着众多与此地有着不同文化的所在。

寺庙在藏民家呈现为一种宗教至上原则:孙子因为小喇嘛的身份受到全家的尊敬,尤其是爷爷。在对小喇嘛的称呼中,可以窥见这一称呼去除了伦理和家庭秩序,而被神性所代替。小喇嘛和爷爷去给牲畜喂“新年礼物”的时候,再次把寺庙这一异托邦的存在勾连起来。爷爷谈到牲畜前世就是人,只是积的因缘不同而已,但是小喇嘛似乎对此表示怀疑,进而遭到了爷爷的质疑:“你在寺院待了这么久,这个也不懂?”在小喇嘛和弟弟的对话中,将汉文化和藏文化进行对比,对于弟弟来说,学好汉语才是最重要的,以后能够去大城市;小喇嘛则在弟弟面前表示他们的书太简单,自己每天背诵几页的经文则深奥,体现出他作为寺庙僧人的自豪。

万玛才旦说:“主人公从这个空间走到那个空间,就是一个见证者。而且,他会把这个空间的东西带到另外一个空间。”小喇嘛请求父亲将电视机带回了寺庙,一众僧人聚集在电视前看着《西游记》的光碟。而当父亲要走的时候,小喇嘛因为舍不得VCD,也舍不得父亲。一个大全景将他们框住,他们很快就分离了。小喇嘛拿着空盒子,戴上了孙悟空的面具,父亲已经远去。这边寺院的僧人已经进去举行法会。全景镜头下的一条道路将画面切成两半,小喇嘛迅速地跑下山去。固定长镜头较为真实地还原了小喇嘛的归途。他回到寺庙内,先是将面具挂在住所的墙上,当穿好衣服准备离去时,还是将面具揣进衣服内。列维-斯特劳斯认为:“一种类型的面具是对其他类型的一种回应,它通过变换后者的外形和色彩获得自身的个性。”孙悟空的面具存在于《西游记》的那个天不怕地不怕、法力无边的形象上。这个面具所承载的更多是孙悟空的形象再现与支配。孙悟空的面具在小喇嘛这里作为一种物质对象和世俗生活。万玛才旦说,这个世界变化得太快了。当初拍这个电影的初衷是表现传统文化保存最好的地方——寺庙,但是寺庙也不免与物质文明共存。福柯曾用殖民地来解释一种文化在另一片土地的渗透,在影片中可联系原有的传统文化遇到物质文化、后现代的状况。寺庙作为“异托邦”一方面连接着多地,另一方面也在虚幻的空间中揭示出现实的真实状态。在表现藏区现实遭受侵蚀的样貌时,《静静的嘛呢石》《寻找智美更登》《老狗》形成一种互文关系,万玛才旦越发残酷地将这样的现况呈现出来。“万玛才旦在很多场合说过他的电影是对抗在多数电影中表现的西藏”。

因此,总的来说,《静静的嘛呢石》中表现的寺庙是一个联系多地的开放场所,与其他空间相互渗透,也就是说寺庙与媒介空间、嘛呢石堆、藏民家屋等并置在一起,这些空间中既有传统性也有现代性,二者并不能完全区分。“异托邦”似乎看上去是一个缥缈的存在,实际上却揭示出了藏区的真实状态。

二、《老狗》原始牧区与街道的并置

万玛才旦在多个场合表示,他的目标不是为了彰显其藏族身份,“而是讲述当代西藏的多样性和矛盾性。导演更喜欢‘藏语电影’这个词,它关注的是电影主题的文化层面,而不是政治层面”。因此,简要地选择《老狗》中的人物的主要活动空间,可以很直观地看出两位主人公(一个是老人,另一个是儿子),他们多次穿梭于乡上街道和原始牧区。在街道上有人在抓羊,有人在玩桌球。他们的街道并不是水泥的,而是充满灰尘、泥土,一些房子还没有建好,带着一些脏乱的模样。街道上不仅是商品化的展现,还有羊群在其中穿行。被置于人物背后的是放电视的音乐和民族曲调。在那个没有建好的房子处,一些不知声源的声音用字幕提示出来:“这个家伙很差劲的,牲口全卖了,儿子跑掉了,老婆不管了……天天喝醉。”贡布跑到房子旁边,仔细地听着。那人醉态的话语明显成了贡布自己的映照。不过贡布后面救回老狗的举动可以看作他的一个转变。

在《老狗》中,老人和侄子警察在街上餐馆吃饭交流这一场景,是以中景将两人置于玻璃门(镜子)之内的。玻璃是消费性场所中最常见的物质性存在,而餐馆是体现人轻松生活的理想场所,每个社会的人都要与之发生关系,并不断适应玻璃直接暴露的自我。对玻璃门后的老人和侄子警察的固定拍摄,是将他们置于一种神圣的炫耀之中,变成了一种陈列。虽然两人谈论的话题是关于老狗容易被偷和藏獒值钱的事实,老人面对这一现实是拒绝和抵抗的,他产生了深深的怀疑,这与他传统的价值取向相悖。从现代技术来说,“人将一切可掌控的东西都据为己有,导致主体与客体的矛盾日益尖锐,最终形成了资本为主导的,物欲横流、人性异化的状况”。老人的怀疑也是对其的指涉。

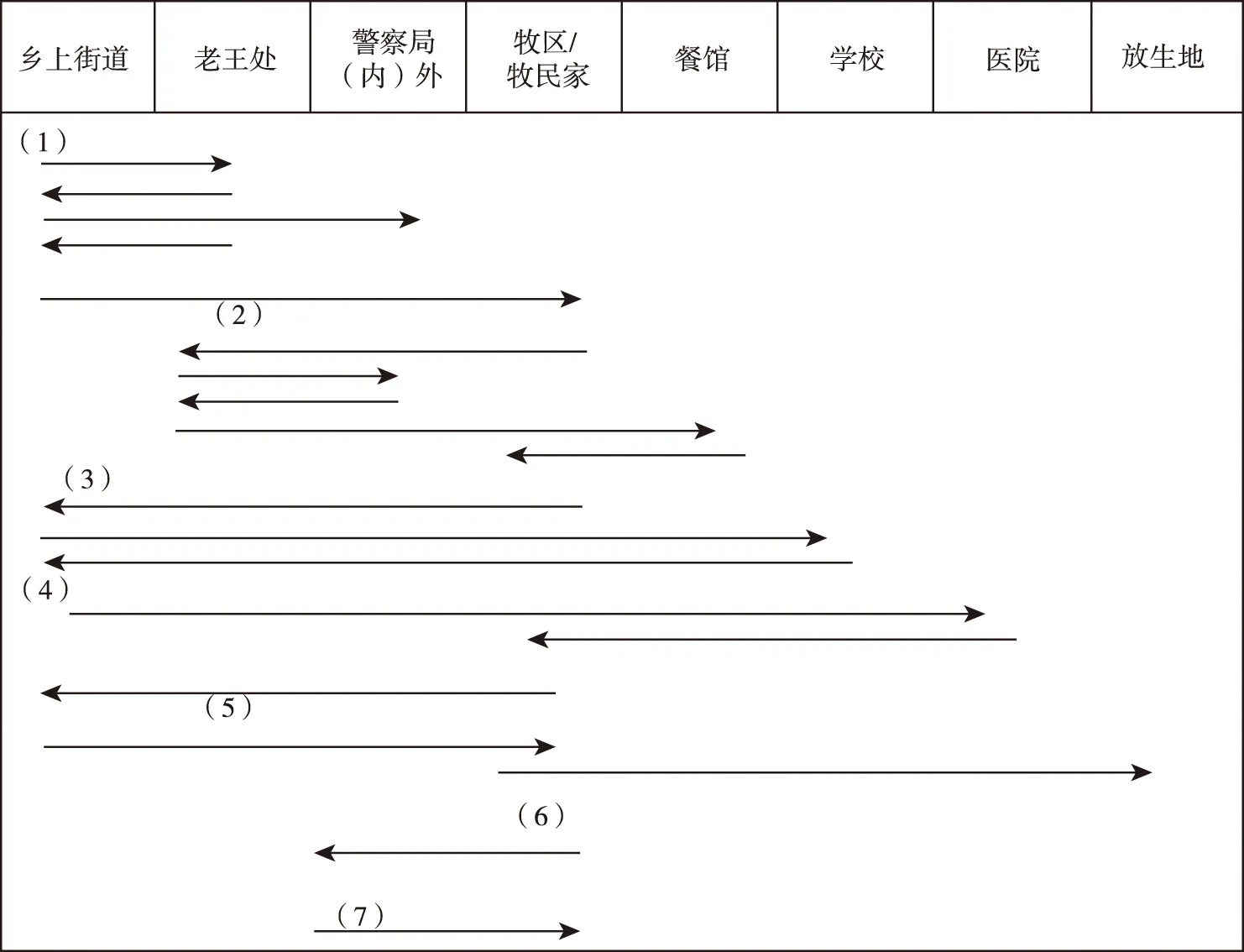

对于原始牧区的展现,和街道的展现频次差不多是一致的,都是9次(图1)。(空间的出现顺序根据影片的播放顺序而安排)在《老狗》中,牧区远非《塔洛》那样光秃秃,没有生机。在牧区只有一条原始的小道可供通行,摩托车的声响在这里也显得十分尖锐。连绵起伏的山坡满是宁静与平和。

等到摩托车远去,牧区的边缘上才有一些人家,上面还笼罩着一些缥缈的雾气。儿子离开家后,老狗和老人待在一起,摄影机跟拍:老人牵着老狗往神山走去,他将老狗放生,让神灵保佑它。接着画面停留在山顶上,同时能够听到老狗的喘息声和解下锁链的声音。老人独自一人走在牧场里,他的整个身体都是存在于画面中的,而且画面上方并没有留下多少空间,由此摄影机以俯拍的方式,在牧场上建立起老人高大的形象。老人随后步行到一个山坡上,隐约可见一条蜿蜒的小路。在卖狗人驶来的那边是暗部,而在老人这边是亮部。这种对比将老人的形象凸显出来了。不得不说,这是电影制作者对传统主义的维护。

在《老狗》中混杂的街道永远是尘土飞扬、天气阴沉,而老人的牧场却总是太阳普照,一片祥和。迈克·布朗将各种地理景观不是看作区域,而是普遍存在的空间形式,强调的是全球化背景下多种文化形态的混杂。《老狗》街道和牧场同样的出现次数也契合了这一观点,强调的是现代性与民族性两者的并置。

图1 《老狗》空间线索图

三、“金巴”心理空间:民族传统(4) 此处民族传统并不是特指藏地文化,而是包容了藏族文化风俗的国族意义上的中华民族传统。与现代文明的相互影响

《塔洛》涉及现代物质生活对于原始牧区塔洛的不可靠和虚幻,赞同传统生活对于牧羊人的重要性。万玛才旦在《撞死了一只羊》中,认为民族传统与现代文明相互影响,主要体现在司机金巴和杀手金巴的心理空间上。

《撞死了一只羊》中司机金巴用车载CD播放《我的太阳》,以排遣旅途的乏味和无聊,同时也是对女儿深深的爱念。从大众传播的角度来说,大众媒介已经直接渗入少数民族生活的方方面面,影响了他们的生活方式,重塑了他们的文化生活,通过大众媒介他们也已经了解到外面那个无比精彩的世界。哈贝马斯畅想不同文化能够经过平等对话的方式和谐相处,这在一定程度上默认了不同文化之间的弥散和泛化。在这样的背景下,影片《撞死了一只羊》并没有表现大众媒介这种现代手段对藏区人民的彻底颠覆。他们依旧生活如常,相比万玛才旦之前的电影,这种民族文化在司机金巴的心中保有十分积极的意义。

个体在有自我意识的同时,会被社会形构为一种集体性的表述,即对本民族传统和精神的一种认同。从这个意义上来说,首先,《撞死了一只羊》的民族传统就体现在,金巴对于“莫名撞死一只羊”的不吉利的自我暗示,还有对于“天葬”和“复仇”的认同。他将撞死的羊送到寺院,请喇嘛超度,还送去“天葬”,让羊的灵魂能够回归天空。藏族人信奉藏传佛教,天葬是对高尚品格之人才能施行的礼仪,而对羊的天葬这一行为本身就包含了司机金巴对平等万物的怜悯与同情。

其次,拥有同一名字而身份不一样的金巴,两个人在同一画面上展示为半边脸的影像,这是一个人物对另一个人物的镜像,也是司机金巴不断获取传统文化符码的过程。最直接的就表现在杀手金巴的藏族服饰上,他头上系着英雄结,佩带一把佩刀,还有典型的长袍(这表明他常年过着游牧生活)。杀手金巴上车后却对座椅上的血迹感到怀疑,要知道这是一个准备去杀人的人,却对鲜血印迹表现出怀疑和小心翼翼。

最后,民族传统的积极影响是一种追溯过程,这就表现在司机金巴对杀手金巴是否复仇的追溯。一个民族的要素除了符号化的风俗,还表现在一种共同的社会心理,在《撞死了一只羊》中反映为对杀手金巴复仇的肯定。杀手金巴把复仇的想法讲述给司机金巴后,他的态度被一个全景给遮挡了,只是表现出了一些诧异和怀疑。影片再次将两人并置于同一画面中,却削掉了两人的半张脸。而当他到了酒馆后,一个老人两次重复的讲述把他所说的男人指认为杀手金巴这样同类型的康巴人。通过老板娘司机金巴得知了关于杀手金巴在酒馆中的琐事,也找到了那个玛扎(杀手的仇人)。在司机金巴的回家途中,遭遇爆胎的困境和换胎的转折后,以梦境呈现司机金巴对杀手金巴复仇的肯定:在意大利语版《我的太阳》音乐的渲染和昏黄影调下,司机金巴被装扮成杀手金巴的模样,完成了杀手的复仇,走向了一种自我主观愿望的满足,也变成了回归民族传统的一个契机。而梦境中复仇的手段,则展现的是民族文化对其心理的影响,主人公并未付诸实际行动,只是在他的内心完成了与自我的和解。

因此,在《撞死了一只羊》中,对天葬这一仪式进行肯定的同时,并不煽情,用大面积的画面来引人注目。这体现了对民族传统自然的接受和肯定。杀手金巴遵循民族传统观念,誓死复仇,却在亲情面前却步。司机金巴看似时髦、现代,却通过一场古老的梦境完成了内心的渴求,完成了另一重民族传统的体现。“金巴”这一带有传统与现代双重意味的名字指向两个不同人物的心理空间,成为“第三空间”的混杂之地,也指向了前面两者的相互影响,而非完全对立。

结 语

万玛才旦作为“新藏语电影”的代表人物之一,就在于他的电影摈弃了之前的政治话语和意识形态。之前的藏族电影与万玛才旦所导演的电影最大的不同,就是它们占据的是一种已经存在于非藏族人心中的虚构的想象的形象和面貌。万玛才旦电影营造的空间,给我们提供了一个反思的世界——试图唤起我们对普遍困境的思考。胡珀认为肉体是一个高度媒介化的空间,可以作为文化阐释,它不仅有生命有意识,也是社会空间的一部分,它牵涉到经济、政治等方面。万玛才旦从西藏这一边缘空间出发,其后在藏区以外的世界进行游历,通过一系列不同类型空间的呈现,向我们展示了一个不同于其原有神秘莫测、封闭的空间印象,而是一个全新的带有现代视域特色的交融、并置的文化空间。他一以贯之的固定长镜头、生活化的叙事手段和间离效果将记录真实、虚构真实发挥到极致。在其后的影视作品中,他还将不断变化,力图在接受者情感参与的可能下,构建一个异托邦与乌托邦的在场——视觉文化转向下不可避免的图景。

《静静的嘛呢石》的寺庙作为异托邦勾连多地;《老狗》中的街道和原始牧区相同的出现次数;《撞死了一只羊》简化的西藏符号和简单的叙事框架,以抽象线条和昏黄的影像置身于民族文化和现代文明的相互影响之中。影片不再凸显内外的对比,而是从自身的存在中获取反省的价值,从客观的观看变成了返回自身的指向。但是,单一的女性心理空间是他的不足之处。通过对万玛才旦电影的空间叙事研究发现了万玛才旦的困惑和纠结。但他没有像一般评论所说的那样一味地固守传统文化,完全否定现代文明,而是“为异质藏族主体的出现开辟了空间,他们想象的世界和生活的现实不能被任何单一的叙事,传统对现代反抗的二元论所捕捉”。正如万玛才旦所说,“一些评论家认为我的电影表现了传统与现代之间的冲突。这是一种误解:它涉及它们的混合”,给我们提供了一个反思的世界——试图唤起我们对普遍困境的思考。正如马泰·卡林内斯库所认为的那样,现代化的问题在第三世界发展中国家中尤为明显,这些民族国家一方面努力提升经济实力,一方面“这些居民仍旧生活在各种传统社会形式中”。万玛才旦的电影以相对纪实的手法,将真实的混杂空间演变为一场画面内的摄影机运动,光影、色彩的组合。电影媒介本身就具有先进性、入侵性,置身于各种民族、传统元素的空间中,也是一种更大意义上的混杂。万玛才旦寻找出一条“你中有我,我中有你”的相融合的道路。万玛才旦电影体现的这种态度,能够给全球化语境下中国文化的窘境提供一定的参考意义。