数字媒体时代电影叙事的经验转向研究

罗婧婷 范 虹

(长江师范学院传媒学院,重庆 408100)

数字媒体时代,电影出现了一些新形式的发展,在媒介技术的支持下,数字影音平台奈飞(Netflix)推出了第一部互动电影《黑镜:潘达斯奈基》,兰道将这种电影形式叫作超文本(Hypertext),亚瑟斯将其称作赛博文本(Cybertext),都道出了其数字媒体的属性;随着人机界面(HCI)语言的普及,一些基于计算机界面的电影也已经诞生,如《网络迷踪》《弹窗惊魂》及《解除好友》等,它们被称作桌面电影(Computer Screen Film/Desktop Film),颠覆着传统电影的视听语言及制作方式;另外,一些可穿戴设备的改进,使VR电影走进大众的视野,例如积极推动者HTC制作的《家在兰若寺》及《七个奇迹》等,从影像本体上拓展着电影的可能;还有,在数字化狂潮后,数字媒体成为一个庞大的数据库,基于这些数据的数据库电影(Database Cinema)应运而生,如基于监控录像素材的《蜻蜓之眼》及基于用户内容生产(UGC)的《地球一天》。这些电影都是数字媒体时代的产物,它们不可能取代传统电影,只是以完全不同的形式在拓宽电影的疆域,本文研究之对象,即这类基于数字媒体技术的电影作品。

在一边欢呼电影新形式带来的可能性的同时,另一些学者也开始担忧“电影的终结”。在鲍德里亚的理论中,电影将终结于拟像的内爆,“影像对真实的忠诚和承诺构成了电影自身的‘完整神话’(巴赞语),但当影像无限增生……电影将消失于无始无终的超真实的影像世界”。鲍德里亚并不是从电影本体的角度,而是从社会文化的角度谈论电影的终结。一些“后电影”学者认为,电影的终结是来自数字技术,使影像本体的现实索引性瓦解,“后电影”时代有一套完全不同于机械复制时代的感知结构。在学者王苑缘的阐述中,数字影像的审美从认知转向了体验和感受。

马克·汉森(Mark B.N.Hansen)提出了“后知觉”(Post-Perceptual)概念,用来指称数字媒介中的影像,超出了自然感知的知觉范围,例如高速的剪辑观众根本来不及反应,而低画质、低照度的手持摄影可能根本看不清画面信息;另外,斯蒂芬·沙维罗(Steven Shaviro)提出了“后连贯性”(Post-Continuity)概念,与传统电影中,动作连贯性的剪辑不同,数字技术驱动下的电影,更注重视听效果的感受及情感氛围的体验。“后连贯性意味着影片不再是情节驱动,而是情感驱动;不再是行动中的人,而是处在体验感受中的人。”

基于此,电影叙事也在这种感知方式中发生了根本性的变化,自亚里士多德起,传统的叙事学对叙事的定义,通常都是围绕人物的行动及事件的序列展开,且依靠叙事话语采取一定策略的讲述。然而数字媒体中,那些全新的电影形式,根本不在这张经典叙事学的版图之中,它们没有完整的事件序列,甚至没有连贯的人物行动(互动性的介入),所以,需要一种“后叙事”观点来理论化这些新的叙事现象。而除了结构主义叙事学以事件或行动来界定叙事之外,弗鲁德尼克(Monika Fludernik)及赫尔曼(David Herman)都提出了从经验性的角度出发,来重新界定叙事,如果以经验性来界定叙事,那么叙事就不再是一种文本特性,而是读者强加于文本之上的一种属性。这种叙事观是将叙事性从创作者转向观众,从“话语”转向“经验”,从结构主义转向建构主义,从封闭系统转向开放文本,借鉴“后电影”研究的相关理论资源,可以将这种叙事观称作“后叙事”。

所谓的“后叙事”概念,是在数字媒体时代的电影叙事视域下提出的,所以,在集中阐述“后叙事”之前,需要对电影在数字媒体时代遭遇的改变做更深入的探析,这是我们研究其叙事脉络的前提。本文并没有从巴赞或德勒兹论述的影像本体的理论出发,而是以基德勒的媒介理论为切入点,考察在机械复制时代,作为一种文化技艺的电影,以便接下来回到数字媒体的分析脉络中。

一、数字媒体时代的电影

电影从机械复制时代的文化技艺到数字媒体时代的文化界面,从被剥夺环境感官的幽暗影院到被唤起身体交互的数字平台,从电影(Film)转向电影的(Cinematic)形式,其本体已经终结,但电影作为一种文类,仍然在社会文化中发挥着重要作用,影像不再是客观的现实复原,而是再造或复制的景观,是一种表现出来的“神经—影像”(Neuro-Image)。每一影像都体现着一种观看之道,而数字媒体时代的电影,核心不在于“认知”,而在于“体验”。

(一)电影作为一种文化技艺

基德勒在《留声机、电影、打字机》中,详细阐述了电影作为一种文化技艺,一种全新的媒介,如何改变了人类资料整理、储存、传输的方式,以及人与存在之间的关系。其理论是建立在媒介的物质性及过程面向的基础之上,电影、留声机和打字机在历史上的同时出现,将光学、声学和书写的数据流分割开。这给人的感知方式带来了不可逆的改变,基德勒进而认为,拉康对真实界、想象界和象征界的“方法论区分”就是这三者分流的理论版本。电影对应于想象界,“一具被肢解的或者(在电影里)被切分开的身体在镜中或银幕上会给人动作连贯的错觉。电影初次实现了对人类动态影像的存储,人类会将这些影像(误)看作是自身”,进而他得出结论,电影就是一种幻象。

这种幻象的诞生基于两个科学条件——“余像”和“频闪”,二者以不同的方式,共同构筑出了电影的运动幻觉。基德勒认为,尼采在《悲剧的诞生》中就已经预言了电影技术的机制,在古希腊的露天剧场中,戏剧人物熠熠发光的形象与电影影像一样,是沉浸其中的观众,眼中产生的幻象,是人们体验自然之恐怖的“骇人黑夜”(被剥夺感官)之后,所产生的一种余像。

在论述“频闪”时,基德勒谈到,马雷在迈布里奇的实验基础上,建造了首台计时摄影枪,将“延绵”的运动定格为静态切面,柏格森(Henri Bergson)最先提出这种“静态切面”的“封闭集合”与真实运动的开敞“全体”之间的区分,在《创造进化论》中,他认为我们其实无法感知生成的过程,“我们是否能够思考生成的过程,表达出来,或者甚至感知到它,我们所要做的一切无异于启动一台置于我们大脑内部的电影摄影机”,换言之,人的感知过程原本就是静态切面的集合,电影只是用技术的手段,模仿了人类感知的这个过程。

基德勒并不关心电影对人的意识活动的影响,其更关心的是这种新的文化技艺对人无意识层面的影响,在弗洛伊德的精神分析理论中,无意识无基础且不容易触碰到。在基德勒看来,电影媒介的重要特性在于剪辑的停顿,他甚至认为福柯话语分析的现代理论,都是由这种媒体技术的先验性所界定出来的。所以他才会说,电影制作原则上不过是剪辑与拼接。之后,他接着论证了电影如何通过特写镜头、倒叙/插叙、蒙太奇,占领了人类的无意识,“无意识机制原来只属于人类,但现在已经与人类告别,作为消逝灵魂的分身在电影工作室中大展宏图”。鲍德里亚也曾阐述过这一观点,影像之间的切换、拼连已经替代了无意识对梦的操控,梦越来越不依赖被压抑的无意识,反而越来越像我们曾看过的电影,以至于“当电影本身比现实还真实时,现实就需要或被迫在电影中进行自我证明和自我改造”。

然而,在数位媒体时代,计算机终结了包括电影在内的一切媒介,“计算机能将媒介转化为数字,从而掌握了所有媒介,也消灭了所有媒介,我们今天之所以认为计算机是一种媒介,乃是我们发明的软件制造的幻象”。电影的终结不只是二进制数据取代了胶片,更是电影这种文化技艺,其物质性的运作机制和给人类无意识带来的影响也被彻底抹去。一百年前,人们震惊于影像之间的连接所产生出来的意义,但这种蒙太奇的力量,已经消弭于电视频道的任意切换及计算机银幕的重叠视窗之中。

在电影院剥夺环境感官的幽暗环境中,电影的余像效应唤起了人类的无意识运作;而数字媒体的人机界面,却试图唤起人类身体的交互参与,自此,电影脱离了余像效应,成为意识层面直接体验的正像,不再参与无意识层面的运作。另外,随着数字技术的发展,电影不再只是呈现具有现实索引性的“运动—影像”,电影可以呈现任何天马行空的想象,人类感知的“后知觉”状态,也不再局限于频闪效应在抽象时间中对运动进行还原。帕特里夏·品斯特(Patricia Pisters)提出了“神经—影像”的概念,以此来界定影像化的大脑意识活动。“‘神经—影像’作为数字电影与当代视觉文化的新趋势,可以视为‘运动—影像’和‘时间—影像’之后的第三种影像制域。”综上所述,电影作为一种文化技艺,已经终结于数字媒体技术之中。

(二)电影作为一种文化界面

与电影走向终结持相对观念的学者,积极探索在数字媒体时代,电影的虚拟生命。罗德维克坚持认为数字电影(或数字媒体中的电影),依然是电影的主要原因是“自动作用”。自动作用是卡罗尔(Stanley Cavell)提出的概念,“指的是形式、惯例和体裁,它们是从既存材料和特定艺术实践环境中创造性地发展而来的。作为潜在的形式和材料,它们又会反过来服务于未来的艺术实践”。罗德维克将其解释为人类想要阻滞未来或减缓其发展速度的集体无意识。

罗德维克在论述中区分了“Film”与“Cinema”,以及比较口语化的“Movie”,他认为在自动作用下,“退隐的只是胶片(Film),叙事、镜头、剪辑、配乐、明星等‘电影的’(Cinematic)元素依然留存下来”。这一观点,马诺维奇在《电影作为一种文化界面》一文中也有类似的阐述。不同的是马诺维奇把电影当作所有文化交流的工具箱,而非探讨电影的本体的“虚拟生命”问题。

当计算机从一种计算工具变成了一种通用媒体机器,我们通过人机界面连接到的就不再是计算机,而是以数字形式编码的各种文化,这即是马诺维奇所谓的“文化界面”,他认为构成文化界面的三种主要形式为电影、印刷文化及人机界面。其中,电影正逐渐成为文化界面语言的主导力量,其对文化界面产生影响的例子包括:移动摄影机、矩形景框,以及蒙太奇等,网页浏览与计算机游戏视点等都是参照电影移动摄影机的运动,而计算机窗口更是对电影矩形画框(从西方文艺复兴时期的绘画那里继承)的运用,人机界面中的重叠窗口是对电影蒙太奇的运用。文化界面的电影感(Cinematic),继承了电影组织感知,注意力和记忆的特殊方式。马诺维奇声称,“经常听到宣布电影已经死亡的声音,但实际上它正以自己的方式成为通用的文化界面,这是一套可用于与任何文化数据进行交互的技术和工具”。

文化界面看似是电影的虚拟生命延续,但我们认为,其反而是终结电影的一种方式,电影不可能在某一个时间点戛然而止,它将消弭于文化界面“温水煮青蛙”式的通用形式中。“文化界面语言是一种混合语言。传统艺术形式(电影)的惯例与人机交互的惯例之间,在沉浸式环境和一组交互控件之间,产生一种奇怪的,通常是别扭的混合。”在这种混合中,电影的(Cinematic)形式将慢慢消逝。

文化界面对所有文化形式的混合与数字媒体对所有物质媒材的数字化,实质上是计算机终结所有媒体的一体两面。其将电影的本体问题化解成一种电影感的程度问题,所以,出现了一些人机界面(HCI)语言与电影混合的桌面电影,如《网络迷踪》;出现了交互控件与电影混合的互动电影,如《黑镜:潘达斯奈基》;出现了游戏与电影混合的《隐形守护者》;以及数据库电影《蜻蜓之眼》与《地球一天》。电影失去了本质属性,电影与非电影不再是非此即彼,而是构成了一段光谱的两端,从此,数字媒体中再也没有纯粹的电影,只有带电影感的界面。

二、电影叙事的经验转向

前文对电影本体之探讨,是分析其叙事状况的前提和重要基础。我们认为,电影作为一种文化技艺,在数字媒体中,其本体已经终结,但电影作为一种文类,其被分解为许多电影的(Cinematic)形式,与印刷文化、人机界面语言等构成有机的文化界面,产生了许多数位媒体时代的新形式电影,这里所谓的电影,不是指称文本之本体,而是描述其文类。

结构主义叙事学是在文学(文字符号)的基础之上建立起来的,其理论视域之后虽然延伸到戏剧、电影,但媒材之间的叙事差异并没有被深入探讨,影像的丰富叙述功能在其理论版图上成为盲区,再加之其封闭、静态的结构,在分析数字媒体时代电影的叙事形式时,就显得相当局限,我们需要转变叙事观,发展一种动态、瞬时、强调经验的自然叙事学。

(一)结构主义叙事学的“话语”叙事观

在叙事学中,关于“故事—话语”的基础模型可以追溯到亚里士多德基于情节与结构的相关表述,“亚里士多德提到实践(Praxis)是构成行动的所有事件,而秘所思(Muthos)则是将这些事件构造为情节”。俄罗斯形式主义对法布拉(Fabula)与休热特(Syuzhet)概念进行区分,以及最终法国叙事学采用故事(Story)与话语(Discourse)的对应都与亚氏的划分保持一致。然而,亚里士多德的模式是着眼于讨论希腊戏剧而非叙事,可讽刺的是,在结构主义叙事学中,戏剧却被划定为非叙事“他者”的位置。

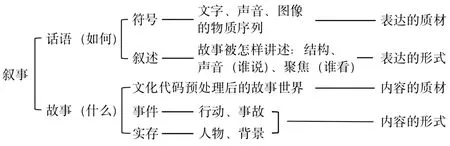

热内特(GerardGenette)、斯坦泽尔(Franz K.Stanzel)、普林斯(Gerald Prince)都支持这种观点,因为“他们是通过叙事者的叙事话语来展现叙事和中介故事的文本性质。而戏剧没有讲述者,就叙述者的形象而言,它不能在这些模型的框架内被划定为叙事体裁”。在经典叙事学模型中,叙事话语是产生叙事的决定因素,结合叶尔姆斯列夫(Louis Hjelmslev)的符号理论、查特曼(Seymour Chatman)的叙事模型以及热内特的相关概念,可以绘制出经典叙事学的层次模型。

图1 经典叙事学的层次模型(本研究自行整理)

叙事话语在经典叙事学中之所以如此重要,是因为其根植在结构主义之中,“一个表达作为表达是因为它是一个内容的表达,一个内容作为内容是因为它是一个表达的内容”。在叶尔姆斯列夫的理论中,话语就是表达(Expression),故事即为内容(Content),而这种区分不足以获得交流情景中的所有元素,且与这一区分交叉的还有另一区分,即质材(Substance)与形式(Form)。模型中的符号即为表达的质材,叙述即为表达的形式,作者的文化代码预处理后的故事世界是内容的质材,而其中的实存和事件则属于内容的形式。每一个叙事都是一个结构,表达(话语)作为能指,内容(故事)作为所指,它们之间的关系是任意的,为了维持符号意义的恒定,其结构必定是封闭的。所以,结构主义叙事学注定是一种由创作者经文本到观众的封闭静态结构。然而,电影成为一种文化界面,不仅是电影的形式进入人机界面,人机界面的形式也会进入电影,这其中就包含了界面交互,所以带有互动的电影在形式和技术上便成为可能,“与电影的大多数‘观众’可以‘理解’电影语言而不能‘说’电影语言(创作电影)相反,所有计算机用户都可以‘说’界面语言”。作为一种文化界面的电影允许观众的参与,但在结构主义叙事学的模型版图里,却无法容纳叙事的交互性。

另前文提到,在数字媒体时代,电影的感知方式不是基于话语策略下的认知,而是基于观众意识下的体验。这直接导致了结构主义叙事学的另一个困境。

叙事学的层次模型,其实是基于文学作品(文字媒材)而建立起来的,所以文学(文字)与电影(影像)之间的叙事差异并没有得到应有的关注。影像符号与文字符号不同,其意义更加暧昧和不确定,用罗兰·巴特的表述,影像除了包含着“知面”(Studium)以外,还隐藏着许许多多的“刺点”(Punctum),即是那些细节信息,使观众可以与现实世界或自身产生连接作用。这些“刺点”并不能被特意安排,它是一种偶然、随机的东西,并且因人而异,所以不可能被叙事话语讲述,只能依靠观众的文化或情感作用“奇遇”,并以此为基础对影像的叙述进行推论。这便是文字永远不能完整描述一个画面的原因。

“故事—话语”模型的问题就在于,其预设了一个恒定的常量存在——故事,但正如卡勒(Jonathan D.Culler)反驳的那样,故事其实是在讲述过程中才形成的,“故事不是话语所报道的事实,而是话语的产物。关键事件本身是示意(Signification)的产物,而非先在的事实”。鲍德威尔同样注意到这个问题,他认为“将叙述作为包装,把故事行动包裹起来是不对的,叙述是深入素材中的……它控制着我们如何构建所有事件的推论式表述”。这种影像中的细节信息,才构成了他所说的电影“风格”。

鲍德威尔指出了结构主义叙事学的问题,他认为“话语一词具有一定的含糊性,它涵盖了从情节动作(时间安排,视角操纵)到精细表达(剪切,溶解,镜头移动)等多个维度的参数。将情节结构和风格捆绑在一起”。而他的补救措施是将风格作为一种独立的叙事方式,从诗学的角度出发,将电影叙事划分为三个维度:第一个维度是故事世界的人事物(语义);第二个维度是情节结构(语法或句法结构);第三个维度是叙述,即故事世界的“瞬间信息流”(the moment-by-moment flow of information)(言语风格)。可以视作将原来“故事—话语”的基础模型改写为“故事—话语—风格”三个维度。

数字技术将影像的风格化推向了极致,一方面,超高速、超广角、超高清以及合成镜头越来越普遍;另一方面,文化界面贪婪地混合新闻、纪录片、视频直播、家庭DV、监控摄像头等影像形式,波特和格鲁辛将这个过程称为“再媒介”,基德勒则认为这是“媒介终结”后的遗物,影像风格正在发挥越来越重要的叙事功能,而基于话语的叙事观却将这些“瞬间信息流”全部忽略。

(二)自然叙事学的“经验”叙事观

自然叙事这个术语意为“自然发生”的故事叙述。所谓的自然发生即是自发性的对话叙事。例如某人自发地向朋友讲述自己的特别经历。自然叙事是最原始的叙事方式,包含了人类最基本、最原型的经验。自然叙事学不是探析叙事的本质,而是以自然叙事作为一个基础的参考和标准,来认识更复杂的叙事形式。

叙事未必要按照“话语”为中心来开展,也可以根据“经验”来实施,这是一种全新的叙事观,由学者弗鲁德尼克在《走向自然叙事学》中提出。在弗鲁德尼克看来,叙事是一种感知活动,将数据组织成再现和解释经验的特殊模式。这与瑞恩所言的叙事乃是一认知建构如出一辙,都是从接受端出发来定义叙事。自然叙事学的目的是根据认知参数重新定义叙事,从结构主义叙事学转向语用,接受理论和建构主义领域。“话语”的叙事观是享有绝对权利的创作者通过叙事文本向观众讲述故事,是一个自上而下的过程;而“经验”的叙事观是由观众通过“叙事化”的过程,以意识的中介作用产生叙事,是一个自下而上的过程。由此,观众的意识在叙事中就起着至关重要的作用:它既与把握角色的心理和情感体验有关,又以不同的框架(包括认知框架及叙事学框架)中介着叙事。自然叙事不依赖情节逻辑或叙事话语,而是通过模仿拟人化的动机激发人类意识及对人类意识的体验而产生。

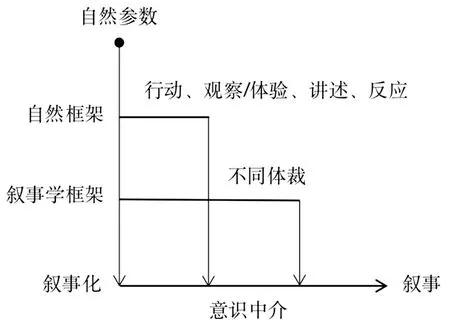

其理论模型从框架理论(Frame theory)发展而来,分为四个层级:第一级为自然参数,即现实生活中最基本的体验和认知,例如,识别时间或空间的坐标,领会目标导向的动作;第二级是这些自然参数构成的自然框架,框架是一个完整、典型的认知脚本,弗鲁德尼克分为行动(Action)、观察/体验(Viewing/Experiencing)、讲述(Telling)、反应(Reflecting)四种;第三级是从前两级推论出来的叙事学框架,以区分叙事的体裁,往往依赖于对文化惯例的掌握;第四级为叙事化,即观众使用从第一级到第三级构成的认知,以此为基础来掌握叙事文本中不理解或不协调之处。如图2所示,自然参数为原点,其构成了自然框架层级的四种类型,自然参数也与自然框架一起,构成了叙事学框架层级的不同体裁,且在叙事化层级中,叙事化通过意识的中介作用,在前三层级的认知框架基础上来建构叙事。

自然叙事学最核心的概念是“叙事化”(Narrativization),而怀特(Hayden White)同样使用了这一概念,只是在他的理论脉络中,叙事化是将历史材料转化为叙事形式。这与自然叙事学对这一概念的定义大相径庭。弗鲁德尼克的叙事化概念是根据卡勒的归化(Naturalization)概念提出来的,归化即是“将陌生的事物整合到一个更大的框架中,以不同的视角将陌生纳入熟悉框架,或提出一个包容的框架,将不一致解释为自身设置中的功能”。所以,自然叙事学中的叙事化,是在意识的中介作用下,根据经验建构叙事的过程,是使文本自然化的一种观看策略。

图2 自然叙事学的认知模型(本研究自行整理)

在叙事化过程中,观众的经验(或体验)构成了文本的叙事性,而非创作者编排的叙事话语。这使自然叙事学成为一种开放、动态的模型,能够容纳数字媒体中那些另类的叙事形式。这种以经验为基础的叙事模型,把被结构主义叙事学排除在外的意识流或后现代主义的作品,都纳入讨论范围内,“允许将非自然的叙事形式和所有自反的实验性叙事文本整合到自然叙事学的模型中”,是处理数字媒体时代那些新兴的电影类型,其叙事问题更理想的工具。

除此之外,自然叙事学因为将“叙事学框架”引入认知模型的结构中,所以不同体裁的文化参数(文化惯例)也将发挥其叙事功能。这些散落在叙事文本中的文化参数,不仅能够以鲍德威尔所说的“瞬间信息流”的方式,激发观众的推论,从而体验到影像风格在叙事过程中留下的痕迹;还能够通过叙事化的作用,将新的认知参数纳入熟悉的体裁中,从而组合产生新的体裁,“叙事化构成了观众与文本之间,以及文本与文本的历史化之间边界松动的过程”。换言之,以经验界定的自然叙事学,其理论框架自身就包含了叙事形式的创新。

(三)向经验转向的“后叙事”

故事与话语对立似乎建立在对叙事的现实主义理解上,在这种理解中,“现在生活,以后再说”(live now and tell later)的概念不可避免地将体验和叙事过程分开。用话语把故事完全包裹好以后才展示给观众,其静态封闭的结构以及对“瞬间信息流”体验的忽略,使其在分析和探讨数字媒体时代的电影叙事时显得力不从心。

经验转向并不意味着完全替换以话语为核心的叙事观,自然叙事学并没有完全拒绝“故事—话语”的基本模型,而是将这种需要依靠故事世界和叙事行动的叙事降级为一种特殊的类型,给那些通过观众经验建构起来的新兴叙事留出了空间。电影作为一种文化界面,正经历着不同文化形式的混合杂交,这些新兴叙事层出不穷,所以我们认为,数字媒体时代的电影叙事应该向经验转向。

瑞恩(Marie-Laure Ryan)在《叙事作为虚拟现实2》中提出了关于叙事文本的两种隐喻——世界与游戏。将文本视作世界的隐喻,其形式被包裹在内容的内部,观众沉浸在透明的语言营造的故事世界中,这很符合结构主义叙事学追求的理想境界,用叙事话语精心打造一个有特定表达的完整故事。而将文本视作游戏的隐喻,文本则是开放的,“形式并不服从于内容,内容反而成为形式的填充物”,观众在不透明的语言运作的界面上建构或解构,这种隐喻对应着基于体验的自然叙事学,通过观众的意识中介建构叙事。

直觉上,我们会认为,文本作为世界的隐喻,散发着古典的浪漫情怀,才是叙事的理想模型,但是,在数字媒体时代,当营造感官沉浸的影院被移植到网络上多视窗的数字影音平台,当电影成为一种文化界面,与其他文化形式相互渗透后,电影叙事还在一味追求沉浸的理想就显得有些不合时宜。“体验”的叙事观既不排斥沉浸感,又能接纳交互性(无论是意识层面还是身体层面),其与“话语”的叙事观执着于经营沉浸感,而无法实现交互性相比,具有更多的可能性。

“后叙事”状态除了与数字媒体时代电影的特性相关,还与数字媒体时代观众的观看方式相关,这两点构成了一个莫比乌斯环,互为因果。约翰·伯格在《观看之道》中曾阐述:“观看先于语言……这种先于语言,又从未被语言完全解释清楚的观看,并非一种对刺激所做的机械反应,而是一种社会文化。”那么数字媒体时代的观看之道是什么呢?马诺维奇以照片墙(Instagram)上面数亿张照片为分析样本,最后找到了他的答案——“照片墙主义”(Instagramism),马诺维奇解释道,“照片墙主义不是指任何狭隘的美学,而是指营造一种氛围,视觉上完美,富有情感而又没有侵略性,且只具有微弱的戏剧性”。照片墙主义正是当代影像文化的一个缩影,马诺维奇将这种影像称为“描述”,而非“叙述”,它是关于感受,而非指向行动。

当代影像的观看方式指向氛围、感受、经验,而非目的论导向的行动或事件。《网络迷踪》计算机界面的氛围、《鬼影实录》摄像头营造的感受、《黑镜:潘达斯奈基》游戏闯关的经验才是这一类电影让观众难忘的原因,而不是故事中的事件或某位人物的行动。因此,在数字媒体时代,“后叙事”应该向经验转向。

三、研究发现与讨论

数字媒体给人、社会及文化都带来了系统性的变化,学者们提出“后媒体”“后数位”“后电影”“后知觉”“后连贯性”等概念来认识和因应这些新的文化现象、媒体状况及感知结构。“后叙事”是在这一学术脉络下提出来,用以指称那些基于数字媒体特征和技术,而制作的新形式电影的叙事状况。这些电影的制作方式、美学风格必定会影响传统影院电影的形制,但不可能取代它们。所以两者应该分开讨论,而“后电影”之概念有混淆两者的嫌疑,所以本文没有采用。另一方面,后叙事与瑞恩论述的“数位叙事”(Digital Storytelling)概念也并不相同,前者是在电影叙事的范畴中提出的,而后者适用于一切数字媒体领域,例如,计算机游戏、拟人化的操作系统等,要宽泛许多。

鲍德威尔说电影已经变成了文档,桑塔格在《电影的衰落》一文中也表达电影不可逆转衰退的观点。本文先从“电影的终结”这一命题切入,但并不是以巴赞电影影像本体的理论视角来认识,而是从基德勒文化技艺的媒介理论着手,目的是将研究视域始终聚焦在电影媒介上。

基德勒认为电影其实是一种幻象,其运作条件是“余像”和“频闪”,其媒介特性是剪辑的停顿,通过特写、倒叙/插叙、蒙太奇等方式,控制人的无意识。“电影的终结”不仅是指数字化淘汰了胶片,还包括其媒介特性(剪辑)被通用化,以及其运作条件(余像与频闪),在数字技术的发展中被取代。

罗德维克认为,在数字媒体时代,电影通过“自动作用”延续着其虚拟的生命,与马诺维奇“电影作为一种文化界面”的观点一致,这混淆了电影的本体和文类,文化界面的混合与媒介材料的数字化,是计算机终结所有媒体的文化惯例与物质基础的一体两面,电影本体的终结势不可挡,但电影作为一个文类却成为一种文化界面。

叙事学起源于结构主义,“故事—话语”的划分是叙事学最基本的模型。但是当电影成为一种文化界面,电影混合人机界面的交互机制后,结构主义封闭的叙事系统根本无法应对。另外,结构主义叙事学将“故事”作为一个预设的常量,忽略讲述或体验过程中的“瞬间信息流”,与数字媒体时代“体验”而非“认知”的感知结构背道而驰。

而自然叙事学则主张观众通过叙事化的过程,以经验来建构叙事,叙事则成为特定认知框架下的动态模型,因为将叙事学框架(体裁)纳入叙事化的过程中,所以该模型还为新的叙事形式预设了广阔的空间,只要文本能唤起观众最基本的经验,就能通过其叙事模型的流动建构出叙事。数字媒体技术日新月异,文化界面的混合也变幻莫测,在这种背景下,电影形制与叙事形式的可能根本不可预期,但以经验为基础的自然叙事学,能够容纳这些可能性。

后叙事最核心的主张就是朝经验转向,叙事的体验功能满足了人类根深蒂固的需求,观众以一种“模仿的幻象”掌握经验、行动和意义。这与结构主义叙事学基于叙事话语的叙事观产生了彻底的断裂。向经验转向的后叙事是建立在数字媒体技术发展及当代影像观看之道的基础之上,在这种叙事观的视域下,所有叙事都是非真实的建构,是人类认知的结果。向经验转向还意味着叙事的权利从创作者移交到了观众手上,叙事理想从只追求沉浸感,发展到兼顾沉浸感与交互性的协调,叙事从单纯的思维活动蔓延到身体感知,为互动叙事的理想及触感媒体的叙事想象提供了理论上的可能。