广西德保县地质灾害的形成条件及影响因素

王伟 ,王旭,李丹,莫德科

(1.河南省有色金属矿产探测工程技术研究中心,河南 郑州 451464;2.河南省有色金属地质矿产局第四地质大队,河南 郑州 450016;3.河南有色矿产勘查有限公司,河南 郑州 451464;4.广西壮族自治区二七四地质队,广西 北海 536005)

0 引言

德保县位于广西西南部,隶属百色市,西南面靠近越南;地理坐标为东经106°09′~106°59′30″,北纬23°01′~23°40′;属云贵高原向东南沿海丘陵过渡地带,山地多平原少,溶岩分布广,地质条件复杂。区内矿业开发盛行,人类活动频繁,是广西地区地质灾害最为严重的县(市)之一。近年来,随着人们对地质灾害认识的提高和经济建设的需要,该地区先后进行了一些环境地质研究工作。尤其是1∶10万的德保县地质灾害调查与区划项目和《广西德保县地质灾害防治规划》(2010—2020)比较全面地调查与核实了德保县地质灾害的类型、分布、规模以及突发性群发地质灾害的发生状况。本次研究是在德保县1∶5万地质灾害详细调查工作的基础上,对全县现有396处地质灾害进行综合分析,查明各类地质灾害隐患点的分布规律,进而探寻其形成条件及影响因素。本次作为研究对象的396处地质灾害点是从德保县域内所有村屯中逐一调查筛选出的,极具时效性与真实性,在此基础上所作出的研究结果更真实可靠,为现阶段该地区的防灾减灾工作提供依据。

1 研究区基本情况

德保县辖12个乡(镇),全县面积2573.52 km2,人口36万,其中壮族人口占98%。区内水资源比较丰富,全县有31条溪河,年均径流水量为16.33亿立方米,地势大致为西北高,东南低,由西北向东南倾斜。县境内出露的地层岩性主要有沉积岩和岩浆岩两大类,第四系主要发育残坡积层;区内主要构造形迹有8个褶皱、9条断层(或断层组)。根据调查结果,区内地质灾害类型主要有滑坡、危岩、崩塌、泥石流、地面塌陷、不稳定斜坡等6种。地质灾害总数为396处,其中主要灾种为危岩,共有175处,占全县地质灾害总数的44.19%;其次是崩塌,有120处,占比30.30%;滑坡68处,占比17.17%;不稳定斜坡7处,占比1.77%;泥石流2处,占比0.51%;地面塌陷24处,占比6.06%。按规模大小分为中型2处,小型394处。截至目前,该区地质灾害已造成15人死亡,毁坏房屋190间,毁坏公路985.5 m,直接经济损失628.33万元。

地质灾害的空间分布特征,与地质灾害的形成条件和影响因素之间的关系十分密切,地质灾害的形成是由多种因素共同决定的(李术才等,2018;任磊等,2020)。影响地质灾害形成的因素主要包括地形地貌、岩土体类型及工程地质特征、降雨、人类工程活动等(张秦华等,2018,曾贞和张志强,2018;陈绪钰等,2019),其中,地形地貌、岩土体类型及工程地质特征和降雨等自然因素为地质灾害的发生提供了基本条件,不当的人类工程活动则加剧了地质灾害的发生(张淑虹,2017;陈诚等,2020)。

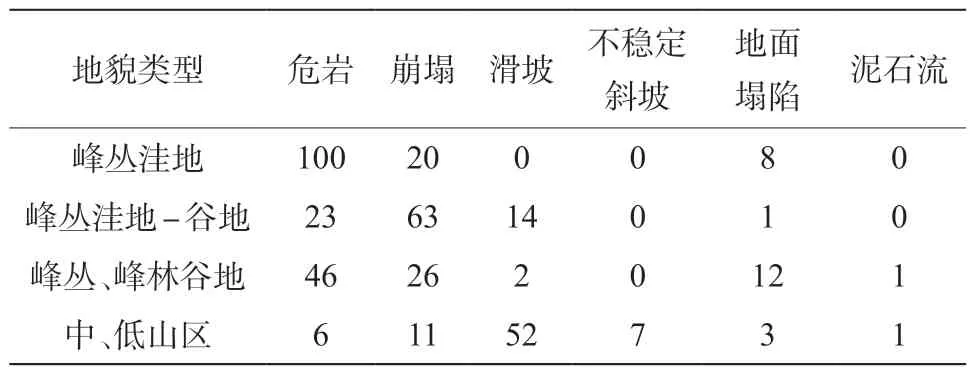

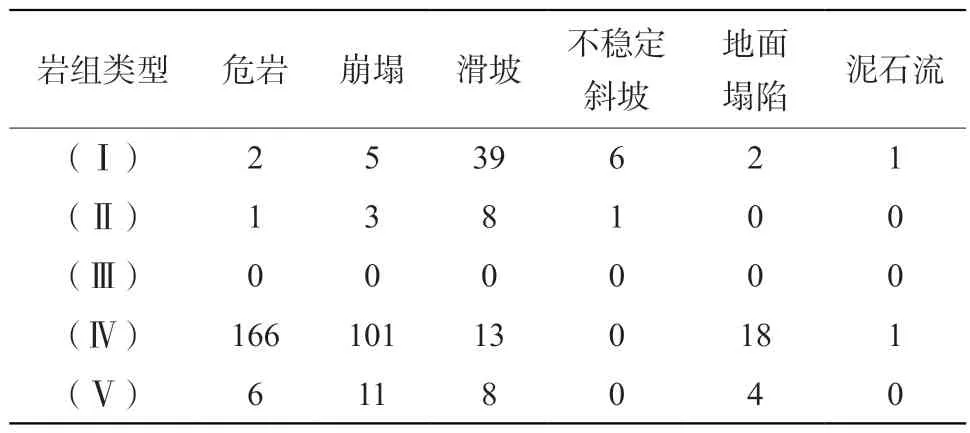

2 地质灾害分布与地形地貌

地形地貌是形成地质灾害的重要因素,不同的地貌类型控制着地质灾害的发生类型(程维明等,2017;李智和霍俊杰,2017;白永健等,2019)。德保县地处云贵高原和广西丘陵山区的过渡地带,区内地貌按成因类型可划分为侵蚀溶蚀类型和构造侵蚀类型两大类。其中侵蚀溶蚀类型又细分为峰丛洼地区、峰丛洼地-谷地区及峰丛、峰林谷地区3个组合形态,构造侵蚀类型为中、低山区。侵蚀溶蚀类型(岩溶区)分布面积占全区的66.2%,构造侵蚀中、低山区(碎屑岩区)分布面积占全区的33.8%。据调查统计,德保县主要地质灾害为危岩崩塌、滑坡及地面塌陷。危岩崩塌主要分布于峰丛洼地区、峰丛洼地-谷地区和峰丛、峰林谷地区的陡坡陡崖地段;滑坡主要分布于中低山区的陡坡地段;地面塌陷主要分布于峰丛洼地区和峰丛、峰林谷地区的洼、谷地段。就灾害点数量而言,峰丛洼地区数量最多,就发育密度而言,峰丛洼地-谷地区发育密度最高(表1,图1)。

表1 德保县地质灾害与地貌类型数据统计表/处

图1 德保县地貌分区与地质灾害分布叠加图

滑坡的形成虽然受多种因素的控制,但是特殊的地貌是产生滑坡的基本条件。分布于德保县西北部、东部及南部的中、低山区,属构造侵蚀碎屑岩区,其山脊狭隘,多呈鱼脊状,谷坡陡峻,残坡积层覆盖薄,地表水系发育,河床比降大,在降雨、构造运动、人类活动等因素的共同作用下极易形成滑坡或不稳定斜坡。峰丛、峰林为县域内主要地貌,属侵蚀溶蚀类型岩溶区,其地势高耸,群山巧立,地形切割强度大,形成了较普遍的高大临空面和陡峻斜坡,节理裂隙普遍较发育,基岩裸露,因此危岩崩塌较发育。区内洼地、谷地中常见溶斗、落水洞,少部分洼地中有地下河天窗出露,为岩溶地下水的补给径流区,地下水埋藏较深,易形成地面塌陷。

3 地质灾害与岩土体类型

岩土体是组成地壳表层的固体物质,是地球内、外动力作用形成的地质体。它是矿产资源、地质灾害和工程建设的重要载体和物质基础,它的性质与结构,空间分布及其产出状态等,在一定的动力作用下,与地质灾害的形成有着及其密切的关系,成为致灾的重要因素之一(彭建兵等,2019)。

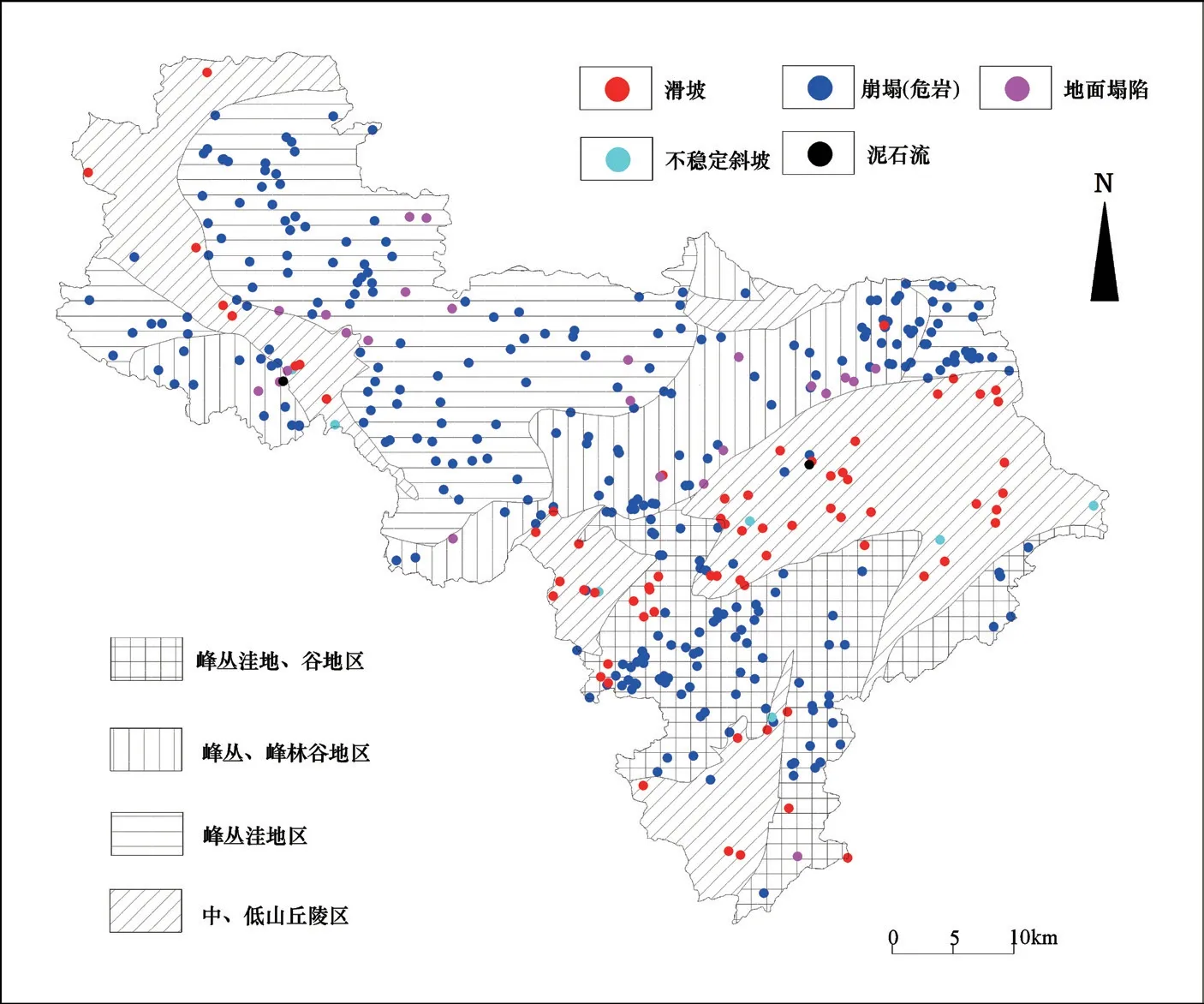

德保县岩土体可大致分为5个岩组:软弱的中—薄层状泥岩、页岩夹硬质砂岩岩组(Ⅰ),坚硬—较坚硬的中—厚层状砂岩、粉砂岩夹软弱泥页岩岩组(Ⅱ),坚硬的块状花岗岩岩组(Ⅲ),坚硬—较坚硬中层—块状中等—强岩溶化纯碳酸盐岩岩组(Ⅳ),坚硬—较坚硬的中—厚层状弱—中等岩溶化纯碳酸盐岩岩组(Ⅴ)(图2)。

图2 德保县岩土体类型与地质灾害分布叠加图

据调查统计,该区岩组(Ⅳ)地质灾害最为发育,岩组(Ⅲ)无灾害发育。滑坡、不稳定斜坡多发育在岩组(Ⅰ)的泥岩、砂岩区;危岩崩塌主要分布在岩组(Ⅳ),主要由节理裂隙面控制;地面塌陷主要分布在岩组(Ⅳ)的灰岩及白云岩地段(表2)。

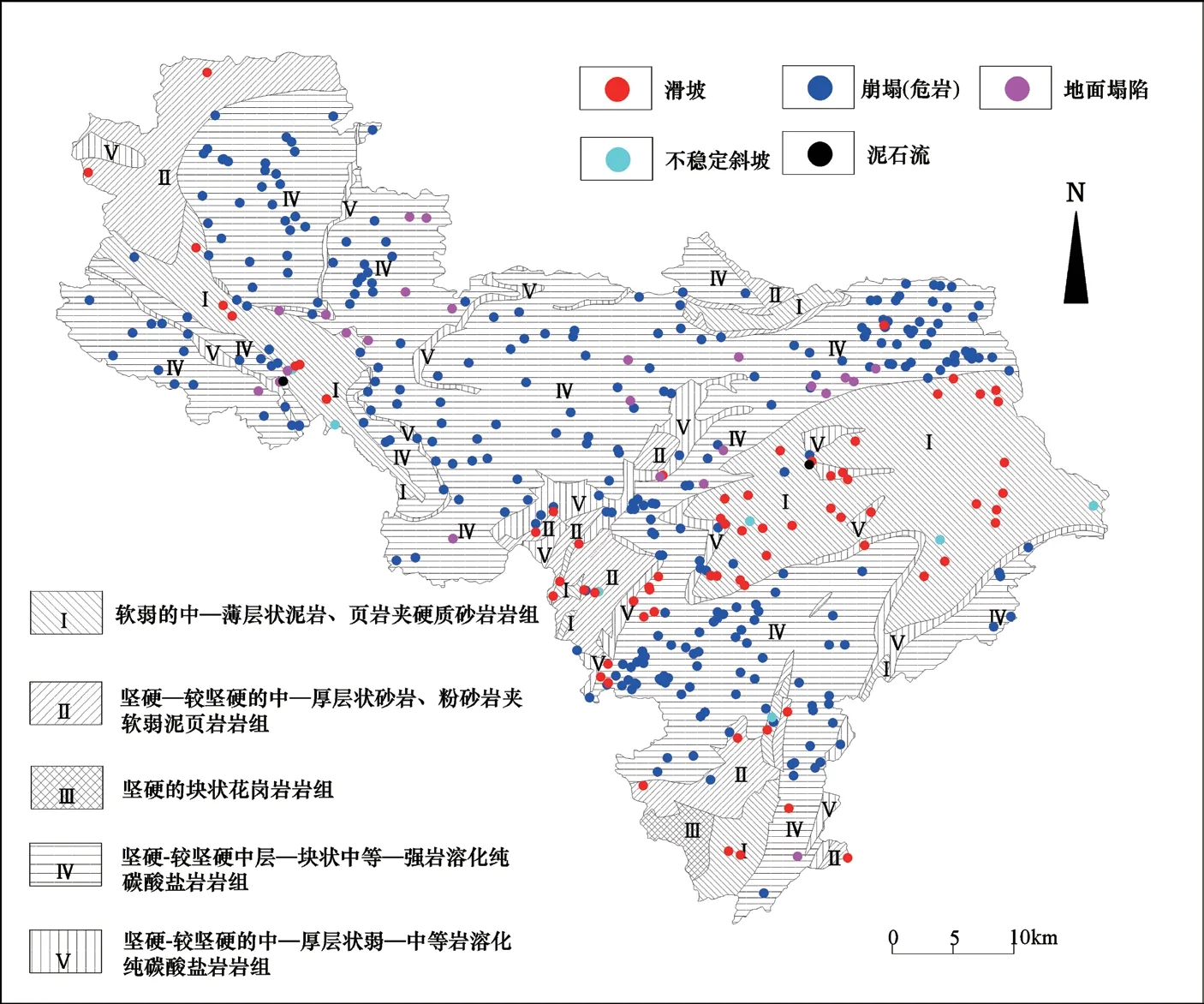

表2 德保县地质灾害与岩土体类型数据统计表/处

综合研究可知,岩组(Ⅰ)(Ⅱ)分布于区内的碎屑岩山区,地貌上为中、低山区,山高坡陡,岩性组成总体上以软质泥页岩为主,且往往与硬质的砂岩、粉砂岩等地层交替出现,泥页岩易风化、遇水易软化,易形成软弱结构面,该地区的山坡(斜坡)在外界因素影响下极易沿泥页岩软弱面或岩土界面发生崩、滑现象,因而该区滑坡、崩塌等地质灾害易发生;岩组(Ⅳ)广泛分布于碳酸盐岩石山区,节理裂隙发育,加之长期的风化、溶蚀作用,岩石整体性极差,极易发生岩崩等现象;而在该区的岩溶洼地、谷地,浅层岩溶及地下河管道发育,第四系又较薄,在水流作用下,易于产生地面塌陷现象。

4 地质灾害与地质构造

地质构造因素对地质灾害起主导作用。构造运动强度控制了地质灾害的强度和频度;构造运动方式决定了地质灾害的发育机制与破坏运动方式;地质构造条件控制了地质灾害的分布规律(吴中海,2019)。

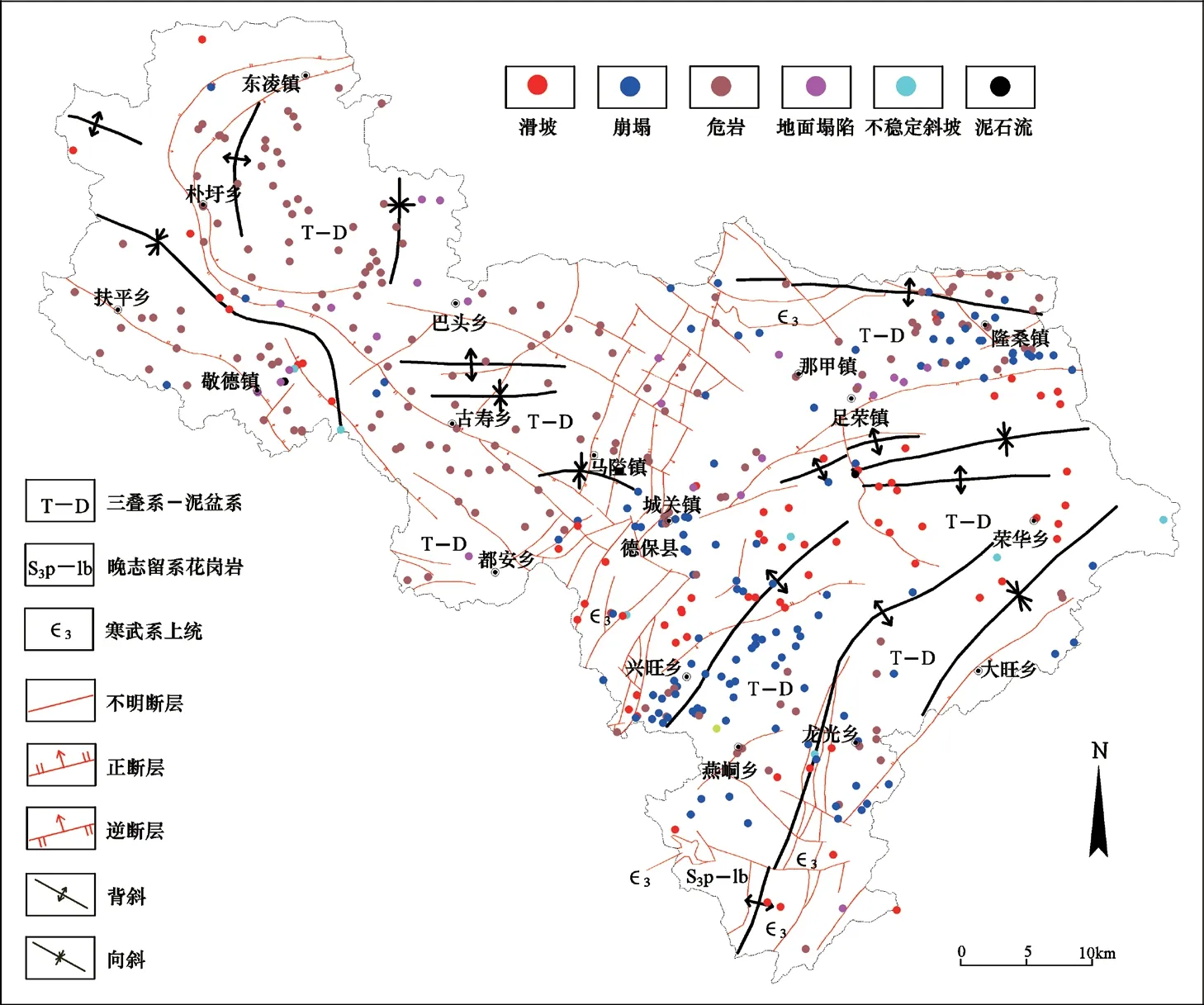

德保县处于扬子陆块与华夏陆块之间的南华活动带右江褶皱系靖西-都阳山凸起构造单元西部。据区域资料,德保县大致经历了加里东期、印支期-燕山期、喜山期等3个较为明显的构造发展阶段,各阶段产生的不同规模、不同性质、不同序次的构造形迹,组成了叠复交错的构造格架。区内构造总体上以北北东向、北西向构造最发育,其次为东西向构造及弧形构造,区内主要构造形迹有8个褶皱、9条断层(或断层组)(图3)。

图3 德保县地质灾害分布与地质构造叠加图

区内褶皱众多,性质变化多样,不同的褶皱类型和部位的地质灾害发育特征也不同,经统计分析,该区受褶皱控制的地质灾害点共41 处,其中以燕山向斜最多,褶皱两翼是滑坡、崩塌的多发地段。

断层不仅是地震、地裂缝等重大灾害的罪魁祸首,也是控制崩塌、滑坡、泥石流等常见地质灾害分布的重要因素(张永双等,2019;郭长宝等,2021)。经统计分析,发育于断层影响范围内的地质灾害共有67处,其中以东凌-黄连山-德保断层最多。

另外,崩塌、滑坡等地质灾害也受节理发育控制,一般节理越发育的地方,岩石完整性越差,崩塌滑坡越容易发生。

5 地质灾害与水

5.1 地质灾害与降雨

降雨常以侵蚀地表、渗入岩土体、补充地下水等形式引发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。强降雨是诱发地质灾害的重要因素之一(高杨等,2017;许强,2020)。

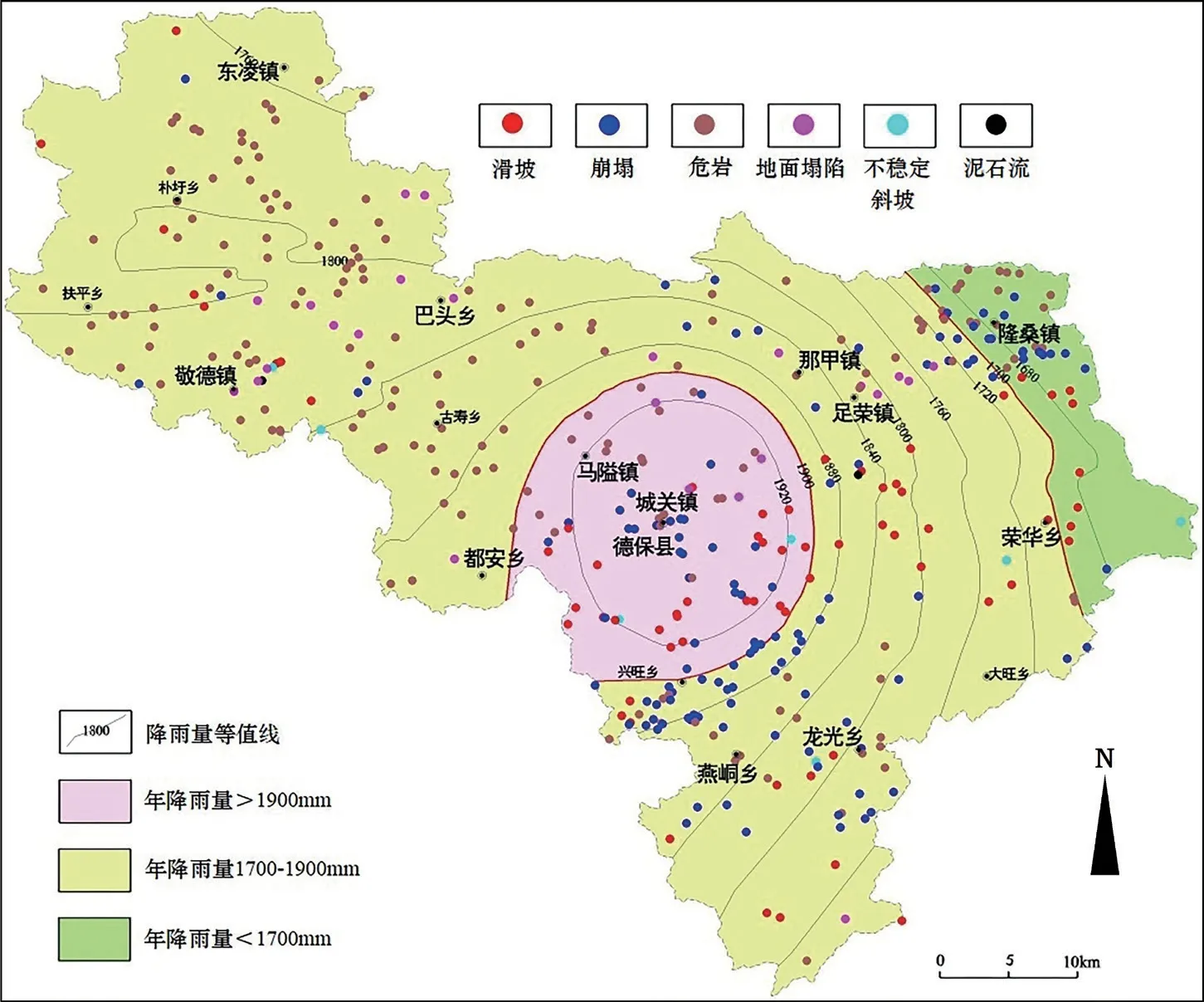

德保县的降雨量垂直差异明显,随海拔高度升高而增多,据调查统计,德保县年降雨量分为3个等级,即年降雨量>1900 mm、年降雨量1700~1900 mm、年降雨量<1700 mm。年降雨量1700~1900 mm等级在德保县分布面积最广泛(图4),受此影响,德保县地质灾害主要分布在该等级。

图4 德保县2008—2018年年降雨量等级与地质灾害分布叠加图

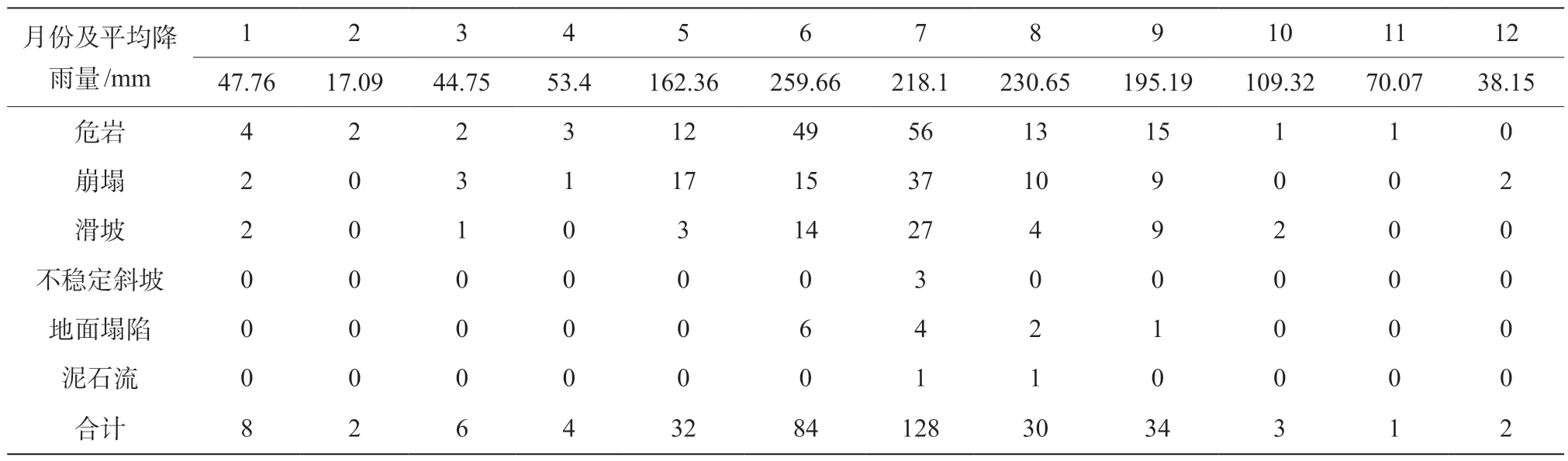

对德保县多年(2008—2018年)降水资料进行统计(表4),降雨多集中在5—9月份(丰水期),占全年降雨量的73.69%。对本次调查的396处地质灾害中能详细调查到时间得334处地质灾害进行统计分析,发现德保县大部分地质灾害都是发生在5—9月,其中尤以发生在7月最多(表4)。

表4 德保县2008—2018年月均降雨量与月发生地质灾害数量统计表

德保县的地质灾害大部分都与降雨密切相关,降雨对地质灾害的影响主要体现在三方面,一是增加(土质)灾害体容重,在重力作用下加速了斜坡失稳;二是由于岩性的差异,各类岩体风化程度差异较大,底部风化作用较弱岩体易形成相对隔水层,降雨渗水易在隔水层面处形成上层滞水带,浸蚀、软化接触带风化岩土体,减弱其抗剪强度、粘聚力等物理力学强度;三是降雨形成坡面径流,对坡体或岩体冲刷、侵蚀,掏蚀斜坡前缘、坡脚,降低斜坡或岩体稳定性。

5.2 地质灾害与地下水

与地下水作用有关的地质灾害是指地下水作为主要动力因素或主要诱发因素引起的地质环境的变化所造成的危害(周家文等,2019),地下水是诱发和触发近地表地质灾害的最主要因素(王智明和王羽佳,2019)。

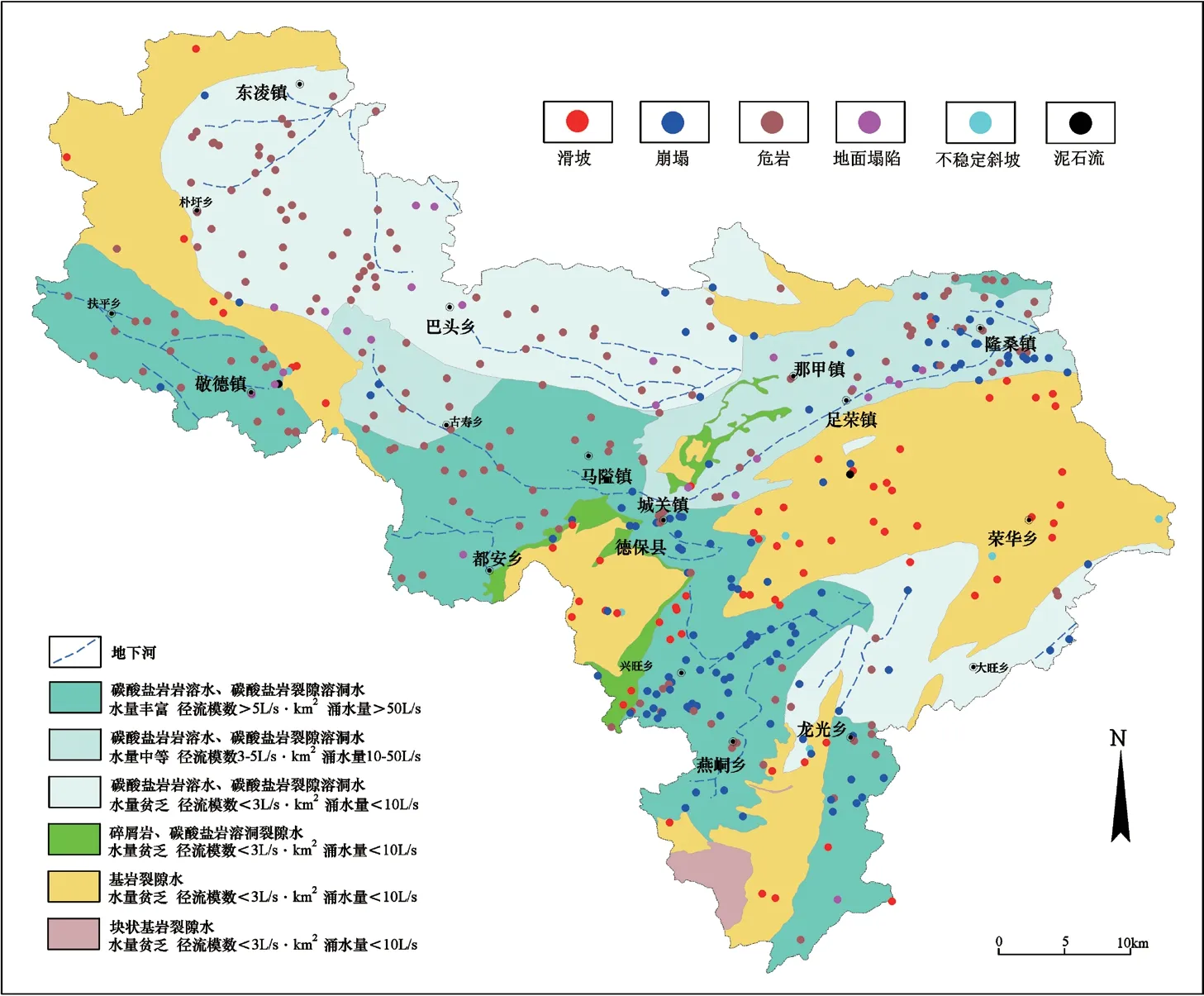

德保县的地质灾害类型分布与该区域的地下水类型存在一定的规律性。研究区地下水主要有碳酸盐岩岩溶水、碳酸盐岩裂隙溶洞水,碎屑岩、碳酸盐岩溶洞裂隙水,基岩裂隙水,块状基岩裂隙水4种类型。其中碳酸盐岩岩溶水、碳酸盐岩裂隙溶洞水分布最广,区内发育9条地下河,枯流量61~3110 L/s,出露岩溶大泉(枯流量大于10 L/s)3个,枯流量40~55.46 L/s,水量丰富—中等。地下水水位埋深:北西部东凌一带较大>50 m,北部巴头一带及西部敬德一带为10~50 m,德保—那甲及德保南部地区较小,一般<10 m。对德保县地质灾害与地下水类型进行叠加分析(图5),滑坡多分布于基岩裂隙水地区,危岩崩塌都分布于碳酸盐岩岩溶水、碳酸盐岩裂隙溶洞水地区,地面塌陷多发育于地下河发育地段。

图5 德保县地质灾害分布与地下水类型叠加图

调查研究可知,地下水的活动在降低土体强度的同时,还改变了坡体应力状态,常常触发斜坡变形失稳,其对斜坡的影响作用主要表现在4个方面:一是斜坡上的上层滞水的存在,降低了土体强度,增加了土体的重量,易触发斜坡变形失稳;二是由于风化基岩或花岗岩中毛细管孔隙较为发育,决定了毛细水在土体力学性质中的不可忽视的作用;三是溪沟及灌溉用水等地表水转化为地下水,影响斜坡稳定性进而引发地质灾害;四是岩溶区溶洞或管道中地下水水位的不断变化对土体不断冲刷、浸蚀,使土体强度降低,发生塌落而形成地面塌陷灾害。

6 地质灾害与人类活动

随着人类各种生活、生产及工程建设活动规模的空前扩大,人类活动已经成为地质环境变化和诱发地质灾害的巨大驱动力,在人类活动影响下,能引起岩土的运动和地下水的运移,当自然平衡受到严重破坏后,常可发生突发性灾害(郑桂森等,2018;姚鑫等,2020)。

统计发现,工作区县级以上公路沿线、城镇、乡政府驻地、村所在地、矿山等地质灾害发育占地灾总数42.17%,以危岩、滑坡为主,为德保县发生地质灾害的主要区域。且随着人类活动增强,灾害发育愈强烈。其中人类活动中的工程建设削坡、填土、加载、弃土、震动、引水渠(洞)渗漏、污水不当排放、砍伐树木、不合理耕种、水库地震等成为引发地质灾害主要区域。这与区域人类活动不合理或不符合相关的设计施工规范等相关。如公路、露天矿山、居名点附近地质隐患受人类活动影响最为突出。其中公路沿线因道路修建,对山体削坡,坡面上节理裂隙发育,岩石破碎,形成多块临空岩石,存在崩塌危险,土质边坡削坡后在雨水冲刷侵蚀下容易形成不稳定斜坡或滑坡体;在调查中发现露天矿山多存在不规范的开采活动,使开采面形成高陡不稳定斜坡;建在山坡上的居民点因村民建房时对坡脚进行开挖,导致坡体前缘失稳而易引发滑坡。

7 结论

本文在资料收集、实地调查的基础上,通过对调查区396处灾害点的综合分析,基本搞清了研究区地质灾害的形成条件及影响因素。调查区内峰丛洼地区灾害点数量最多,峰丛洼地-谷地区灾害点发育密度最高;坚硬—较坚硬中层-块状中等—强岩溶化纯碳酸盐岩岩组(Ⅳ)地质灾害最为发育;受褶皱及断层控制的灾害点共有108处,主要以东凌-黄连山-德保断层及燕山向斜附近的灾害点最为集中;区内大部分地质灾害处于年降雨量1700~1900 mm等级区域,且多发生在5—9月,尤以7月最多;滑坡多分布于基岩裂隙水地区,危岩崩塌都分布于碳酸盐岩岩溶水、碳酸盐岩裂隙溶洞水地区,地面塌陷多发育于地下河发育地段;人类活动较强烈区(公路、村庄等)的地质灾害发育数量占地灾总数的42.17%,以危岩、滑坡为主。

本次的调查研究使广西德保县地区的地质灾害现状更加清晰,对该地区的地质灾害预警及防治工作提供了科学基础,促进当地环境与社会经济的协调发展,也给广西其他地区的地质灾害调查及防治工作一定的启发。