从 “意见领袖”到 “情感领袖”: 微博意见领袖的情感特征研究*

徐 翔,夏 敏

(同济大学 艺术与传媒学院,上海 201804)

作为互联网社情民意的写照,网络信息表达反映了公众的理性讨论和情感诉求。自2016年“后真相”一词入选《牛津词典》年度词汇,情感表达遂成为“后真相”时代媒介信息内容的重要特征。在“后真相”时代强调诉诸情感、抑制“真相”的传播理路下,真相和事实如何被情感抑制,意见传播和“意见气候”被什么样的情感放大、塑造或导向,是有待挖掘的实证性问题,而不仅仅是对情感可能在抑制真相这一现象表达某种简单的忧虑。喻国明曾指出,“中国网民易情绪化主要源于网络意见领袖的易情绪化”[1]。在此背景下,社交网络中具有一定话语影响力的意见领袖,表达中除了在内容上引导受众的认知外,是否也存在特定的“情感偏向”,从而影响舆论环境、媒介“情感气候”和“传播的偏向呢”?

就意见领袖的情感画像而言,微博高影响力用户是需要“为赋新词强说愁”亦或容易“愤怒出诗人”“漫卷诗书喜欲狂”?这些不同类型意见领袖的形成和分布,是随机和散乱的偶然现象呢?还是潜藏着某种媒介规律的必然现象?正如《传播的偏向》一书认为,媒介有其时间或空间的偏向性,那么媒介中的意见领袖有无情感的偏向性呢?简言之,微博意见领袖在其所处的特定媒介中,是否只传导特定种类的情感(或“非情感”),而对其他类的情感传导则采取抑制手段?

从现实情境而言,虽然“后真相”催生着情感化的传播,但下述问题应明确:其一,“后真相”作为一个理论概念,是否能提炼微博内容、微博用户的情感化传播逻辑,并在实证上予以支撑;其二,即使微博中存在情感化的传播现象,是否等同于应然和必然地情感化;其三,对于“意见领袖”而言,如果他们重视意见的传播、认知的传达,那么他们和“情感领袖”之间又是怎样的关系;其四,社交媒体是催生各种情感类型的意见领袖,还是只生长特定类型和偏向的意见领袖?

本研究聚焦于微博意见领袖的信息表达,明确意见领袖作为“情感领袖”的理论内涵与分析架构,并实证检验、分析微博意见领袖的情感偏向和情感特征:微博意见领袖的判断、认知和态度等在信息传播过程中是否存在情感化偏向?如果有,情感类型的分布具有怎样的偏好与结构?从“情感领袖”的理论概念来看,它关切的不是意见领袖传递的内容及效果,而是以什么样的情感形式进行表达和传递。

一、研究回顾与问题分析

拉扎斯菲尔德在提出“意见领袖”这一概念时指出,意见领袖的影响力是非正式的,其形成于日常的社会互动之中,并在信息传播及受众的信息反馈中确立。围绕意见领袖的相关研究显示,话语权利、舆论引导力及在群体传播中的作用机制等内容是关注的焦点。此外,因互联网环境下的信息表达和情感传播密不可分,故很多研究成果也关注到了网络意见领袖的情感化表达。研究者们认为,相比理智内敛的情感,网络意见领袖往往具有感性且强烈的情感倾向,情感表达鲜明的用户也更容易被认为是意见领袖。蔡骐等[2]指出,感性的情感宣泄已成为当下网络意见领袖话语表达的一大趋势,随着网络意见领袖跨界言说的泛化,专业性的缺失只能通过情感力量的跟进加以掩饰和弥补。郭小安[3]指出,相较于西方社会“依法抗争”“依理抗争”,中国的社会网络抗争通常表现为“依势抗争”,换句话说,谁能在网络上制造出情感爆点,谁就获得了话语的主导权。王志英等[4]在研究信息安全突发事件时提出了情感领袖的群际效应,认为网络中存在以情感为主要导向的关键用户,他们情感表达强烈,具有影响临近节点情感表达和传播趋势的能力,情感领袖集群是集群情感产生的重要来源。吴江等[5]发现在医疗舆情事件热议期, 情绪激进、倾向于感性的情感宣泄的无认证用户更容易成为意见领袖。以上研究虽然表明了网络意见领袖易于情感化的趋向,但没有重视意见领袖作为情绪设置者的情感特征和作用,“情感领袖”现象有待学者们的进一步关注和深入探讨。

有学者提出“情绪设置”效果论,强调媒介传播不仅如“议程设置”理论所述能在一定程度上决定人们想什么,也能影响人们以怎样的情绪想、以怎样的情绪说[6]。作为社交网络的关键用户,意见领袖的情感影响力呈现出“情绪设置”的效果。高萍等[7]研究发现,在中美贸易摩擦期间,《人民日报》借助“中央厨房”全媒体中心,通过“报网端微”一体化平台,采用营造情绪环境、多角度叙述达到情绪感染、及时提供情绪发泄渠道、引导正向情绪极化等手段,对公众进行情绪引导,实现议程设置到情绪设置的变化。王朝阳等[8]在研究梨视频社会板块的短视频传播时发现,新闻短视频生产者倾向于负面情绪的设置,这种偏好易导致传播过程正面情绪向负面情绪、中性情绪向正面或负面情绪的异化。白淑英等[9]提出在微博公共事件中,情感动员者通常采用悲情、同情、戏谑等情感表达引发大量关注,达到社会动员和引导舆论的目的。概言之,社交媒体中关键用户的情感力量在网络舆情演化中发挥着重要的引导作用,情感作为一个关键因素,得以在表达和传播中扩散甚至重构。值得注意的是,并不是所有类型的情感都会让意见领袖进行有效表征,或是成为意见领袖和社会媒介环境的有效表征。那么,这些意见领袖是如何传导特定情感“偏向”的呢?

以新浪微博为考察对象的研究中,有学者将用户的情感倾向纳入对微博意见领袖及其影响力的调察中。刘丛等[10]认为,微博黄V用户在某些公共事件中倾向于通过个人影响力来表达不满和伸张正义,常使用“质疑”来表达情绪;同时他们对微博情绪强度进一步研究后发现,影响力高的用户微博情绪越强烈,微博被转发和评论的数量也越高。周杨等[11]在对微博用户公共情绪偏好的研究中发现,用户整体的负面情绪程度比较大,其中信息获取型用户的情绪偏好呈多样性,活跃型用户中度负面情绪占比较高,而名人型用户作为意见领袖的发源地,其轻度负面情绪占比过半。何跃等[12]发现在微博“非法疫苗”事件中,微博总体用户的情感以消极为主,其中新闻媒体类和政府类意见领袖网的情感以中性为主,明星与大V类、企业与企业家类和普通网民类意见领袖网的情感则以消极为主。何跃等进一步从“传者-受者”之间的情感关联得出,意见领袖网的情感会对普通用户产生影响,点度中心度较大、网络凝聚力较大的意见领袖网对普通用户的消极情感影响最大。总之,前述研究认为,有无情感、有什么样的情感在微博意见领袖信息表达中的传播和分布,是具有差异性和负面偏向性的,这也是本文关注意见领袖情感特征的研究基础。用户虽然注重情感爆点和感性宣泄,但是不同情感对于用户意见领袖的程度、效果是有差别和“偏向”的,这一点还有待后续详实的实证分析。

对包括微博在内的网络社会情感的类型划分上,学者们建立了多元分类体系。如Bollen等[13]对2008年8月1日到12月20日期间Twitter中每天不同情绪的变化量进行了分析,对“情绪状态量表”(POMS)扩展后,提取了紧张、沮丧、愤怒、活力、疲劳、困扰等六类情绪。王朝阳等[8]结合情绪分类七分法、普拉特切克情绪分类法以及Izard提出的差异情绪量表(DES),将短视频内容情绪分为正面、中性、负面三个大类,其中正面情绪为感动、赞扬、搞笑、快乐、新奇,负面情绪为愤怒、悲伤、震惊、无奈,中性情绪为中立。Duan等[14]对网络新闻评论进行了乐观、悲伤、愤怒、惊讶四元情感分类。李勇等[15]针对“成都女司机被打”事件,将微博用户情感分为愉快、惊奇、悲伤、愤怒、厌恶和惧怕六类。周杨等[11]依据负面程度强弱把微博用户公共情绪分为重度负面情绪、中度负面情绪、轻度负面情绪和正面情绪,并在此基础上,进一步将重度负面情绪分为愤怒和谴责,中度负面情绪分为悲哀和害怕,轻度负面情绪分为嘲讽和理性,正面情绪则用乐观替代。樊博等[16]根据微博基本社会情绪测量词库,归纳了雾霾影响下的五种基本社会情绪,即快乐、悲伤、厌恶、愤怒和恐惧。2013年召开的CCF第二届自然语言处理与中文计算会议将中文微博情绪划分为喜好、高兴、悲伤、厌恶、愤怒、恐惧、惊讶等七类。总体来说,上述研究对不同类型的网络内容、微博事件情境中的情感进行了区分,但分类略显粗糙,没有在更为细化的情感粒度分类框架内还原对大众细微情感变化的描述。

总体看来,情感作为微博意见领袖的一个独立特征,虽然逐渐被提及,但“情感领袖”的理论架构和实证分析远未受到充分重视。在已有研究中,网络意见领袖的情感偏向问题既未被充分比较,也未被放置在同一框架内进行审视,故有必要进一步考察细化类型上的差异,以及在有限的情感偏向条件下对于情感领袖的用户画像及用户类型的演变分析。总之,目前对微博“情感领袖”及其特征的考察,明确的理论内涵剖析不足,且缺乏规模以上样本的定量研究和实证检验。

媒介内容的情感化不等同于用户的情感化,更不等同于意见领袖的情感化;意见领袖呈现出的“情感化”,也不等同于其由此而获得设置情绪议程的功能,更不等同于其必须且客观上会成为情感领袖。后真相传播语境中的情感受到高度重视,但不等于说所有类型的情感都有助于用户影响力的提升。为此,本研究在传播学范畴内首先明确“情感领袖”这一理论向度的重要性,描绘微博意见领袖的情感画像及路径,其次探讨微博意见领袖的地位、程度与情感类型、结构、分布特征之间的勾连。

二、研究目标与方法

选择新浪微博作为样本,缘于其是我国重要且典型的网络社交平台和舆情发酵池。相关统计数据显示,截至2021年6月底,新浪微博月活跃用户达到5.66亿,同比净增4 300万用户,其中移动端占比94%;日活跃用户达2.46亿,同比净增1 600万,创4个季度新高[17]。新浪微博用户中既有各类“大V”,也有形形色色的“草根”,对其意见领袖的分析具有较强的代表性和普适性;新浪微博板块设置有财经、体育、军事、科技、娱乐、社会等栏目,内容丰富。

(一)核心概念与测量指标界定

1.微博“意见领袖”的界定与测度

微博意见领袖的概念是基于拉扎斯菲尔德所提出的“意见领袖”,特指在人际传播网络中经常为他人提供信息、意见、评论,并对他人施加影响的“活跃分子”[18]。在微博传播场域中,微博意见领袖表现出泛众化、圈群化、显性化的传播特征[19],不仅能影响大众的观念形成和网民情感的演变[20],还能成为影响网络舆论的核心力量[21],因而比传统意见领袖更具影响力和引导力。

学界对微博意见领袖界定方式之一是划定影响力“临界值”,对用户做“是/不是”意见领袖的定类区分,将是/否高于临界值视为判定标准,该界定方式在已有研究中有采用,如刘志明等[22]从用户影响力和活跃度两个维度确立微博用户的领袖值,并取每个主题领袖值排名前0.1%的用户作为该主题的意见领袖。王平等[23]结合微博粉丝数及帖子认同值,将“温州动车事故”这一事件中微博转发量大于2 000次、评论数超过200条的微博用户作为意见领袖进行分析。虽然如此,但本研究如运用该界定方式将面临以下困难:(1)临界值怎么划分?(2)高于临界值的用户又存在影响力高低之分,而低于临界值的也有此种情况,那么,较弱的和较强的意见领袖在情感特征上到底有何差异?取临界值方法则容易忽略这些差别;同理,对于“非意见领袖”用户,他们的影响力低到何种程度也是值得探讨的问题,因此,考察其情感特征的连续性量化分布也是有意义的。

因此,本文结合自身的研究目的,最终选择对意见领袖进行程度上的连续性区分。该区分主要着眼于意见领袖的强弱程度,它可以是0(即完全无影响力,完全不是意见领袖),也可以是大于0的连续性数值。将“大V”到“中V”再到“草根”等代表不同影响力程度的用户均纳入考察范围,对各类情感的分布比例进行纵向比较。

基于上述对微博意见领袖连续性影响力的划分,本研究之所以使用“粉丝数”来衡量,在一些类似研究中也可追溯。李彪[24]曾指出,粉丝越多的微博ID,粉丝增长的速度越快,社会话语权也就越大,微博话语权力结构的集权化和等级化趋势将进一步加剧。王平等[23]指出,当粉丝数达到一定量级,成为微博意见领袖的可能性会随着粉丝数的增加而增加。白贵等[25]通过实证研究表明,微博意见领袖粉丝数与微博影响力呈显著性正相关。总之,虽然研究者们对微博意见领袖没有统一的识别指标,但可以达成共识的是,粉丝量越多意味着意见领袖的影响力辐射范围越广。另外,由于本研究考察的是意见领袖的程度和情感分布程度间的线性相关性,粉丝数可以在较大程度上反映意见领袖的分量,故将粉丝数作为区分微博用户意见领袖强弱程度的指标不影响相关性的考察,且具有一定效度。

2.情感

人们常把短暂而强烈的具有情景性的感情反应看作是情绪,如恐惧、愤怒、愉快等;而情感不只表达用户的情绪,还基于情绪体验形成稳定持久的感情反应,如喜欢、讨厌等。微博用户的情感特指公众对某些话题或事物表现出的体验或评价,它可以通过情感词、标点符号和冗长文等文本交流方式进行表达和接受[26],因此用户发布的帖子可以视作其情感表达的载体。

Ekman[27]指出人类共通的六种基本情绪有快乐、悲伤、愤怒、厌恶、惊讶和恐惧。Plutchik[28]把人类情绪分为八种类型:恐惧、气愤、欢乐、悲伤、接纳、厌恶、期望和惊讶。徐琳宏等[29]在Ekman的六类情感分类体系基础上构建了乐、好、怒、哀、惧、恶、惊、无情感在内的八个大类,并进一步将其细分为二十三个小类。刘丛等[10]设计了认可、恐惧、质疑、担忧、反对、愤怒、悲哀、惊奇及无明显情绪等九类情绪量表。

帖子情感的识别和分类是本研究的关键步骤,通过对已有研究的综合审视,再结合微博帖子的特点和研究诉求,最终使用了十八大类(包含三十八个具体的小微类)情感分类体系。对于占比过小或构成较为复杂的情感要素,将其统归为“其他”类,以保证研究结果的信度和效度。

具体划分和采用的十八类情感如下:(1)怒:愤怒、不满;(2)恶:憎恶、轻蔑、贬责、妒忌;(3)烦:烦闷;(4)惧:恐惧、惊骇、慌;(5)悲:悲伤、失望、遗憾;(6)哀:内疚、无奈;(7)疑:疑惑、怀疑、质疑;(8)思:思念;(9)安:安心;(10)认可:尊敬、相信、接受;(11)惊:惊奇;(12)乐:轻松、快乐、惊喜、振奋、骄傲;(13)喜:喜爱、赞扬;(14)盼:期望、羡慕;(15)怜:同情;(16)感动;(17)无情感;(18)其他:羞、悔。

需补充说明的是,就概念本身而言,情感和情绪虽存在一定差异,但也有混用的情况。K·T·斯托曼认为:“在论述情绪的文献中出现了大量的术语,它们没有确切的定义,用法也不尽一致。例如,‘情绪’一词就是一例。另外一些联系密切但又表示得很不明确的词有:‘情感’、‘感情’和‘情绪性’。这种不严谨的现象也表现在有关具体情绪的术语中,如嫉妒、惧怕、爱、愤怒,尤其是焦虑。”[30]本研究对于情感和情绪的使用基于两者的共性,即它们作为主体对于外界信息和刺激而产生的一种感情反应,因此,借鉴和扩展上述情感、情绪分类模型并无实际上的困难。另外,本研究使用的分类方法,既要对情感进行简单而略显粗粒度的“积极/中性/消极”或“正/负”等极性划分,又需识别出诸如怒、喜、惧、惊等具体的情感类型。

(二)研究问题与研究思路

基于文献分析和对核心概念的界定,对微博意见领袖体现出的“情感化”偏向、情感类型偏向以及基于情感画像的用户类型偏向,特提出以下三个相关联的问题:

Q1:微博意见领袖的“情感化”偏向:意见领袖程度越高,是否其“情感化”程度越高?“非情感化”程度越低?这种关联的显著性和程度有多强?

Q2:微博意见领袖的情感类型偏向:作为意见领袖程度越高的用户,哪种类型的情感占比越大(或越小/变化不明显)?这种变化的显著性和关联程度有多强?

Q3:微博意见领袖的用户类型偏向:把微博用户作为复杂、多样的情感组合,根据不同的情感组合分别归为特定“情感基因组”,对于这些特定的用户类型而言,意见领袖程度越高,哪种类型的用户占比越大(或越小/变化不明显)?这种变化的显著性和关联度有多强?

在对上述问题进行定量研究和实证检验前,需对其中的一些变量进行操作性定义。首先,我们用“粉丝数”来表示微博用户的地位和影响力社会层级。虽然不同用户的影响力等级差异不能完全由粉丝数的多寡来衡量,但已有的微博意见领袖影响力研究表明,粉丝数越高,该用户在微博中的关注度、影响度也越高。其次,用“微博中不同情感出现的比重”来表示某种情感被表达的程度,比重越高表明该情感被表达的程度也越高。最后,根据情感分布比例对所有用户进行聚类分析,得出不同类型用户的情感特征。如果微博意见领袖所体现的上述特征成立,则意味着粉丝数越高的用户,情感化比例将显示出显著增加趋势,特定情感类型和特定用户类型的占比将显示出显著增加或减少趋势,表明粉丝数与这三者间存在统计学意义上的线性相关性。

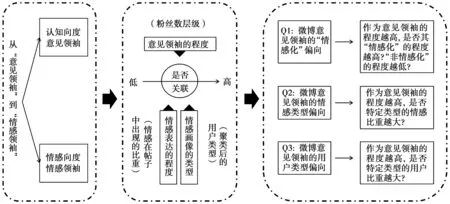

综合以上研究目标,本文的研究思路如图1所示。

三、研究设计与实施

首先,抓取新浪微博大量样本帖及其微博所属用户资料等个人信息,并对其清洗和处理;其次,对帖子所属内容进行情感类型的判定和分类;再次,计算各类情感比例,对用户进行聚类分析;最后,对每个用户的特征及对应情感分布进行总结,通过SPSS验证粉丝数变量与测量指标间是否存在显著关系,以考察意见领袖的情感特征。

图1 研究思路示意图

(一)数据采集与清洗

在数据抓取上,采用python编程语言从新浪微博各个板块抓取数万名用户的账号URL,对这些账号的历史发帖进行采集,采集时间段为2019年10月至12月。抓取的其他字段还包括微博的URL链接网址、微博发布者的粉丝数和关注数、发微博总数、发布时间等,接着对抓取到的数据进行必要的清洗与整理。为防止发微博数对某类情感的总体特征产生实质性影响,每个用户从所抓到的帖子中随机抽取1 000条微博参与最终情感及其分布统计。在最终抓取到的42 887个微博用户中,为确保意见领袖情感的相关检验具备有效性,特剔除粉丝数等个人信息缺失的样本,最终剩余有效数据包括38 985个用户及每个用户发布的1 000条帖子。样本用户未做任何首尾最高或最低粉丝数等极端用户的删除筛选,以保持样本的全面性。

38 985个微博用户粉丝数分布情况如图2所示(单位:万人)。由图2可知,他们分布较广,遍及微博大V、中V和草根用户,故能反映不同的意见领袖程度,具有一定代表性,因此可作为本研究的样本用户。

图2 38 985个微博用户的粉丝数分布情况

(二)情感分类

在情感类型判定上,本研究依据文字内容进行。由于样本量达几千万条,人工分类不便,故使用python语言和scikit-learn模块,采用线性支持向量机(support vector machine,SVM)结合人工样本的机器学习方法。

基于SVM的情感分类,主要根据训练集数据,通过SVM算法将模型参数学习到最优,然后利用训练好的模型对测试集的情感特征进行预测。本研究通过整合基础情感词典,收集社交媒体中的标题、评论等构建情感词汇本体,最终自行人工编码和分类共44 432条帖子作为机器学习样本。微博文本形式多元且变化不断,虽然无法详尽,但大多微博短文本可通过关键词、关键符号及其组合进行较为准确的分类。本文人工构建的训练样本还针对社交媒体的语言特点,较为全面地囊括了微博文本所包含的语义信息,提高了结果的准确性,并将误差控制在可接受范围。

具体判定过程如下:首先,采用Jieba分词工具对文本进行中文分析。其次,通过scikit-learn模块构建TF-IDF(词频-逆文档频率)矩阵,该矩阵兼顾了文本在某特征词上的频数,以及该特征词在其他文本中的出现频次。分析的特征词对象包括1-gram词和2-gram词。最后,基于TF-IDF矩阵,采用SVM方法以人工标注样本作为机器学习样本,对每条文本进行情感类型判断。其中最核心的SVM判别过程,基于scikit-learn的svm.LinearSVC模块编写代码完成。

情感判定包括由课题组团队针对社交媒体用户的文本特点、UGC偏重于日常语言和口语化的内容风格,自行人工编码和分类的44 432条帖子样本。通过对样本进行“五折法”的学习和判别,结果显示:平均准确率为0.816 4、平均精确率为0.971 7、平均召回率为0.826 4、平均F1值为0.884 7。由于本研究中的情感划分粒度较细,高于常见的“正面-负面-中性”三分法,故加大了判定难度。在传播学内容分析研究中,一般认为编码员之间的信度至少应该在0.70以上,才能保证结论的可信度[31],总体而言,本文现有的分类误差在通常可接受的范围内。

(三)测量指标计算和处理

当情感文本处理完毕后,应对每个用户1 000条微博中各类情感出现的频次和比重进行统计,基于每个用户的情感分布结构,通过k-means算法对其聚类。将获取的初始质心更迭次数(n_init)和最大迭代次数(max_iter)均设定为100次,依次进行3~30种聚类类型试验,主要参考轮廓系数(silhouette_score)(1)轮廓系数:定义为s=(b-a)/[max(a,b)],其中a是样本与它同类别中其他样本的平均距离,b是样本与它距离最近的不同类别中样本的平均距离。对于一个样本集合而言,它的轮廓系数是所有样本轮廓系数的平均值。取值范围[-1,1],值越大,聚类效果越好。、簇内误差平方和(SSE)(2)簇内误差平方和:表示样本到最近的聚类中心的距离总和,当k-means算法训练完成后,可通过使用inertia属性获取簇内的误方差。、CH指标(calinski-haraba index)(3)CH指标:由各点与类中心的距离平方和与各类中心点与数据集中心点距离平方和的比值得到,值越大,聚类效果越好。等,评估结果详见图3所示。

结合误差指标和“肘方法”综合来看,图3显示当聚类数k为4时,轮廓系数最优;曲线的下降幅度随k值的增加出现了拐点,表明指标综合值最优、聚类效果越好。因此,结合对意见领袖情感画像的刻画需求,最终将所有用户自动聚为四类(见图4)。

在SPSS数据分析中,将个体样本转换为层级样本,目的是通过对意见领袖的“分层”减少噪音和随机扰动,保留样本差异性的同时提高分布规律的鲜明度。将粉丝数按大小划分为人数等同的100层,并用层级数表示粉丝数原值,粉丝数越多,层级数越大,用户级别也就越高。这种等频“分箱化”操作法在数据预处理中是一种常用方法,每层人数等频既有助于统一口径和稳定计算结果,又便于不同层级之间的比较。

四、实证检验与数据分析

将等频切分后的100个层级的用户样本,按照前文所属的情感分类体系把情感小类划归为怒、恶、烦、惧、悲、哀、疑、认可、思、安、惊、乐、喜、盼、怜、感动、其他类以及无情感十八大类。通过SPSS分析其中各情感的比重、分布状况以及与其他变量间的关联度,以考察微博意见领袖具备哪些情感特征。

(一)微博意见领袖“情感化”偏向分析

由分布比例来看,经由SPSS对所有情感大类的描述统计,在100个层级样本中,无情感占比从8.5%到14.1%不等,平均值仅为10.5%,远小于其他十七种“情感化”类型的占比之和。也就是说,即便是最高层级的微博意见领袖,其情感分布中的特定情感被表达的程度也远大于完全理性中立的部分。

图3 微博38 985个用户情感分布的3~30种聚类结果评估

图4 微博38 985个用户聚为四类的结果分布

对粉丝数层级和无情感占比进行Spearman相关系数及显著性检验,结果显示,无情感比例与粉丝数层级的Spearman相关系数为-0.476,p值为0.000,呈现显著的负相关性。这表明粉丝数越多的用户,其无情感内容显著减少。也就是说,粉丝数越多的用户,“非情感化”的程度显著降低,“情感化”的程度显著增强。微博意见领袖不一定是客观理性和事实传达的“意见中介”,而是鲜明地表现出不断加强传达感性的“情感介质”。

(二)微博意见领袖情感类型偏向分析

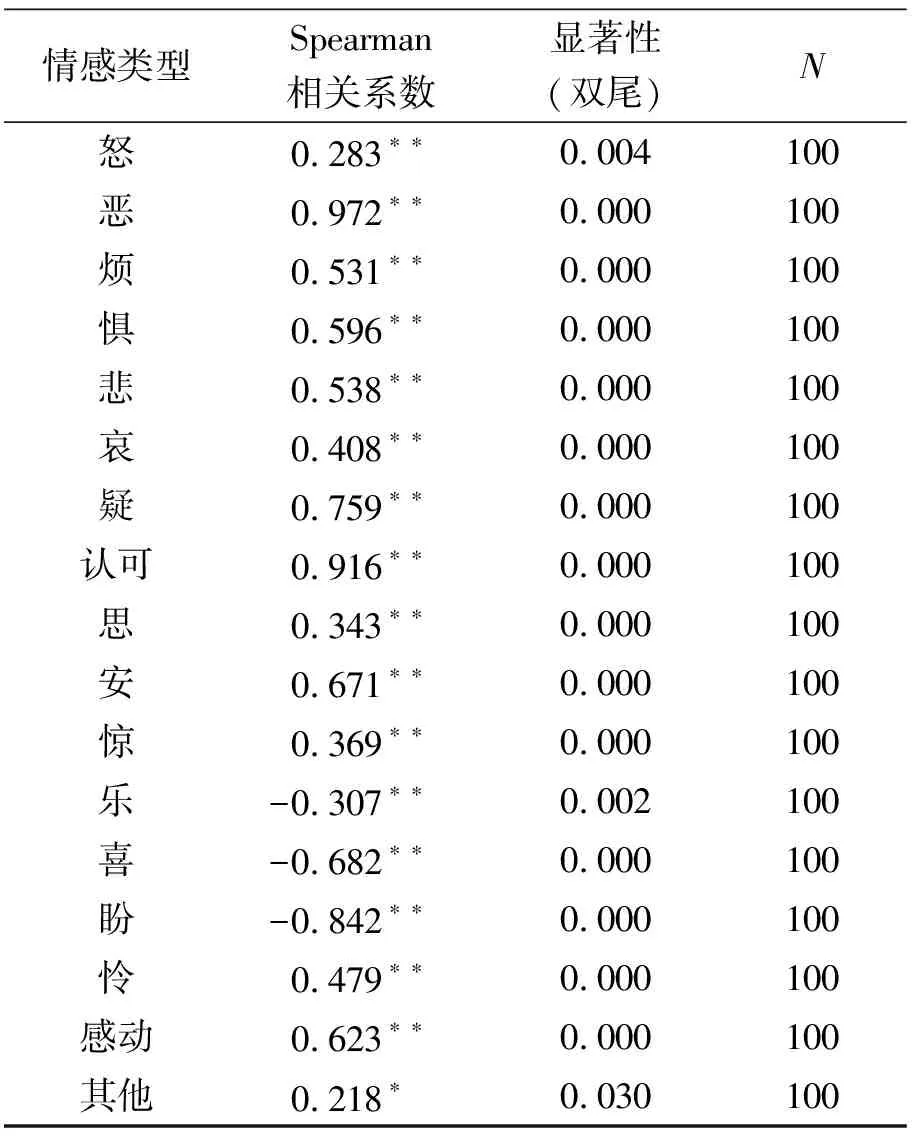

由各情感数据点的分布可知,随着粉丝数层级的增加,怒、恶、烦、惧、悲、哀、疑、认可等情感的比例呈现增加趋势,乐、喜、盼等情感的比例呈现减少趋势,两者间均存在较为明显的线性关系。在具体的相关性检验中,Spearman相关系数及其显著性结果如表1所示。

表1 粉丝数层级与该用户十七种情感大类分布 比例的相关性分析结果

表1显示,怒、恶、烦、惧、悲、哀、疑、认可、思、安、惊、怜、感动这十三种情感的比例和粉丝数层级均在0.01水平(双尾)上具有显著的正相关性,其他情感比例与粉丝数层级之间也呈现正相关,p值为0.03。这表明粉丝数越多的用户,这些情感类别的比例也越高。在所有的情感大类中,怒、恶、烦、惧、悲、哀和疑七种消极情感的比重均在增加,说明意见领袖地位越高,对消极情感的表达程度也越高,也即这种负面情感化的情感偏好在意见领袖群体中比较凸显。而乐、喜、盼三种积极情感所占比重与粉丝数层级均在0.01水平(双尾)上具有显著的负相关性。Spearman相关系数分别为-0.307、-0.682和-0.842,说明随着用户粉丝数的增加,正面情感呈现明显减少趋势。由此可知,微博意见领袖的情感化表达并非平稳均匀地分布在这十七大类情感中,而是在特定情感上有显著的偏向和差异。

(三)微博意见领袖用户类型偏向分析

考虑到某些情感在帖子中本身就是占比很高的情感类型,这种绝对分布比例不能完全体现用户的情感特征和不同用户类型之间的差异,故我们将四类用户在各情感大类上平均分布的绝对比例转换为相对比例。为方便描述,设Xij是第i种用户类型中第j种情感的帖子所占比例,Xj是第j种情感的帖子在全部帖子中所占的比例,那么,第i种用户类型中第j种情感的帖子所占相对比例则为:Yij=Xij-Xj。例如对于B类用户而言,其“恶”的帖子所占的比例原始值为8.5%,看起来很高,实际上,由于所有用户的“恶”帖子占比均为13.5%,相对而言,B类用户的“恶”属于偏低型,比值为-5%。这说明相对比例可以较客观反映用户的情感偏向,转化后的相对比例结果见表2所示。

表2 四类用户的情感相对分布比例(4)每一行相对比例之和均为0。因实际计算中会采用四舍五入法,导致行之和不为0的情况出现,该种情况不影响本文的最终分析结果。

过滤掉各情感绝对分布的影响后,相对比例结果显示:A类用户各情感分布比例差异小且均匀,没有出现特别突出的某种情感的增或减的情况;B类用户“喜”(18.0%)的相对比例最高,且与“恶”(-5.0%)等消极情感分布比例的差距较大;C类用户相对比例最高的是无情感(13.7%),且与喜(-8.4%)、恶(-2.3%)等极性鲜明的情感类型表现出较大的分布差距;D类用户“恶”(7.4%)的相对比例最高,与“喜”(-11.7%)等积极情感分布比例的差距较大。可见,B、C、D几类用户分别以喜、无情感和恶作为主要的情感代表。将这四种情感特征看作用户“情感基因组”的“质心”向量,进而可将这四类人概括为平均型、喜闻乐见型、佛系无情感型和怒怼型。他们的情感分布画像如图5所示。

需补充说明的是,本研究之所以选择聚为四类,除上述量化的误差分析之外,也是因为在按前述步骤尝试较多的聚类数后,用户的“情感基因”类型显现出重复、交叉等现象,如强怒怼型和弱怒怼型的共存,强喜闻乐见型和弱喜闻乐见型的并现,最终通过人工定性比较,得出不同情感组合的特定“情感基因组”的用户类型最为核心精简的即上述四类,这与聚类的轮廓系数、CH指标等也是吻合的。

图5 聚类后的四类用户的情感分布画像

在SPSS分析中,根据上述四类用户分布情况,生成粉丝数层级和用户比例间的交叉表。限于版面,本文仅罗列级别最低的10层和级别最高的10层,结果如表3所示。表3中,每一行代表该层级中四类用户所占比例,每一列代表该类用户在100层级上的分布比例。另外,每一行的百分比之和为1,如有不为1的,缘于四舍五入带来的偏差,可忽略不计。

表3 四类用户在不同层级上的分布比例(前10层和后10层)

对用户根据粉丝量划分的层级及层级中各类用户比例进行Spearman相关系数及显著性检验,检验结果见表4所示。

表4 粉丝数层级与四类用户在该层级上 分布比例的相关性分析结果

由表4可知,粉丝数层级与四类用户在该层级上的分布比例均在0.01水平(双尾)上存在显著的相关性,其中,D类的分布比例与粉丝数层级呈正相关性,其余三类均为负相关性。这表明随着微博意见领袖影响力层级的提升,怒怼型用户的比例显著增加,而平均型、喜闻乐见型和佛系无情感型则显著减少,说明意见领袖在情感画像上偏向于特定的用户类型。

综合表3和表4可知:(1)从绝对数量来看,特点不突出的平均型(A类)占比最大,他们是微博中的“芸芸众生”,在低粉丝量用户中最普遍;(2)以表达“喜”为特点的B类用户,在低粉丝量用户中占三成以上,但在高粉丝量的用户中迅速减少;(3)以“无情感”为特点的“佛系”用户(C类)占比较低,他们是微博中具有鲜明特色的一类用户,在不同粉丝数层级上的分布比例波动不大,与用户的粉丝量层级的增长呈弱负相关性;(4)以“恶”为主要特点的“怒怼型”用户(D类),在低粉丝量用户中占比不高,但在中、高粉丝量用户中增长显著,有三成多,体现了微博意见领袖的“怒怼型”发展偏向。这也表明,微博负面意见气候、负面情感气候的形成,只与少部分中、高“意见领袖”的突出偏向有关。

五、结 语

基于对38 985个微博样本的考察和实证分析表明,意见领袖的话语地位和影响力的高低,与其情感分布特征存在显著的关联性。一是微博意见领袖具有“情感化”偏向:粉丝数越多的用户,非情感化、无情感的内容显著减少;意见领袖不是冷静、客观、无情感的“信息中介”,而是后真相语境中的社会情感“策动源”。二是微博意见领袖存在特定的情感类型偏向,并非所有情感的加强都与意见领袖地位提升有关,它只偏倚于少数类型的情感。三是微博意见领袖存在特定的用户类型偏向,随着用户影响力层级提高,怒怼型用户显著增加,而平均型、喜闻乐见型、佛系无情感型用户显著减少。

在基于微博样本的考察中,意见领袖的情感特征得到了检验,“情感领袖”的理论向度得到实证支持,对传播学理论和实践具有一定启发意义。

其一,“意见领袖”和“情感领袖”具有一致性。“情感领袖”的提出,不只强调内容导向下意见领袖的影响力,还侧重其在情感甚至特定类型情感导向下的影响力。情感导向对意见领袖的考察逐渐从认知转向情感。意见领袖和情感领袖可以统一,而且在事实上也是统一的。情感领袖现象的出现意味着网络社会中的情感是“分层分化”的,意见领袖影响力等级和地位影响着社会情感的扩散和分布,不同社会话语层级的“情感偏向”也不同。对于如何成为高粉丝量的微博意见领袖而言,在“诉诸真相”还是“诉诸情感”的选择中,不仅要高度重视“诉诸情感”,还只能诉诸部分特定类型的情感,否则会事倍功半或者适得其反。而对于主流媒体与官方部门而言,微博传播必须培养和锻造自己的“情感领袖”,而不仅仅是意见领袖。

其二,正视和警惕网络社会尤其是社交媒体中的民意操控。情感领袖是能动者,因为他们在意见表达中不完全由事实或理性文化所主宰,而是对特定情感有侧重和偏移;他们以强大的情感影响力加快了公众讨论中非理性因素的传播和扩散,使意见气候也更多表现出某种情感特征。在后真相语境中,当情感的膨胀远大于信息传播的强度,就会阻碍公众深入思考情感背后的客观事实,造成受众对真相的认知偏差。而在这些特定情感类型主导下的网络社会,容易生长出更多的意见领袖,造成网络民意严重扭曲的后果。这既是值得正视和警惕的带有必然性的现象,又是需要我们在剖析其情感偏向后应及时采取相应对策的媒介化社会问题。

其三,重视并探索网络社会情感调控的实践策略。当前的网络舆情中常充斥着各种情感化的因素,致使公众的情感调控成为网络管理的一大难题。为此,一方面,要避免微博乃至社交媒体中的“负面情感化”偏向问题,不应单纯为增强社会情感中的积极面而成为“报喜不报忧”的“欢乐”博主,这违背微博内容传受规律,而应用部分非负面情感如怜、哀、惊等代替怒、恶、疑等少数几类最具社会冲击力的情感,发挥“分流器”的作用。另一方面,尽管微博意见领袖以负面情感化为突出特征,但主流而积极的情感也是有其夹缝中的生存空间的,主流媒体和主流传播应加大积极“情感领袖”的培养力度,有效发挥社会舆情“有的放矢”的调节作用。

科塞的“社会安全阀”理论重点强调社会冲突作为“安全阀”机制为社会或群体成员提供排泄敌对意见的正当渠道,从而维护社会系统的正常运行[32]。对于社交媒体和意见领袖情感演变的内在规律而言,可借鉴这一理论内涵,延伸理解“社会情感缓冲带”机制。对微博中最为负面、最容易传导的高激发性情绪(如恶、怒),将其以同样易传导、易发酵但弱负面、弱破坏力的负面情感(如烦)的方式表达出来。微博中一些典型的负面情感由于其在微博用户中的“情感偏向”,科学的应对方式不是压制,而是将其进行“缓冲”和有选择性的媒介“情绪设置”。因为媒介或许不能决定人们怎么想,或许不能决定人们想什么,但在很大程度上可以影响人们以怎样的情绪想[6]。特定情感类型的有意识选择,有助于重塑意见气候、情感气候的“拟态环境”,减弱最具冲击力的公共负面情感的“情绪设置”,增大微博等社交媒体中社会情感的和谐与稳定因素。