城市轨道交通与共享出行接驳利用率研究

张 海 刘 娜

(西安交通工程学院,陕西西安 710300)

国内外研究学者对城市公共自行车在使用特征、与公共交通相结合及完善运营等方面进行了相关研究,但是针对共享单车的研究更多聚焦在经济方面,对于其使用特征的实证研究较少[1-3]。本文以西安地铁4号线作为研究对象,研究了居民出行利用轨道交通站点与共享单车的接驳特性,分析了影响其接驳利用率的主要因素,以提高共享单车与其他公共交通接驳利用率。

1 共享单车接驳轨道交通的优势分析

共享单车凭借互联网平台、GPS定位技术及智能手机实现对共享单车的使用、监控及运营调整等一系列的管理。

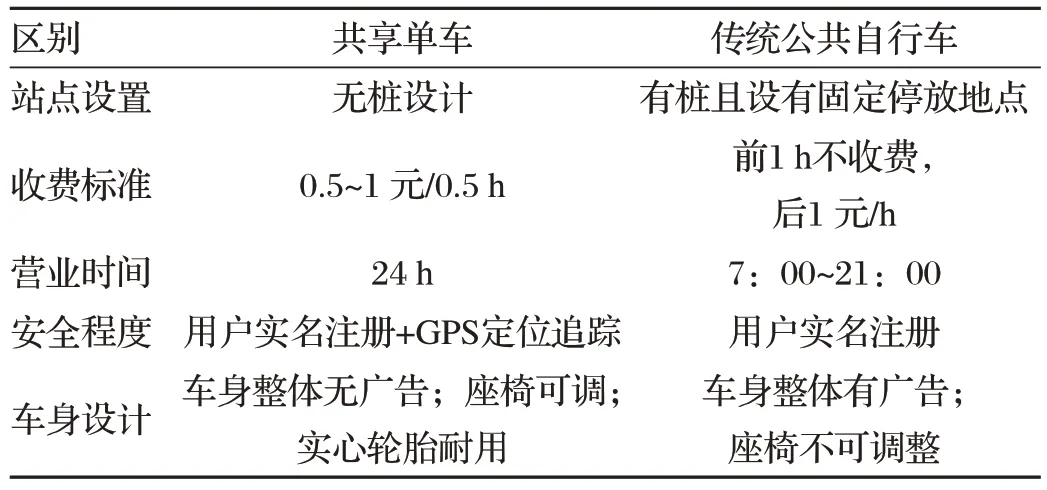

共享单车和传统公共自行车对比如表1所示。

表1 共享单车与传统公共自行车的区别

由表1可知,站点设置、收费标准、服务时间等方面,共享单车与传统公共自行车区别较为明显。共享单车更多依靠现代化互联网及先进的科技,为使用者提供便捷、舒适、高效的出行体验,这也是共享单车的优势。

2 共享单车接驳利用率实证研究

以西安地铁4号线为研究对象,对使用共享单车接驳城市轨道交通使用者的基本情况、周边慢行交通辐射范围内的相关情况和轨道交通流量与公共交通换乘分担情况等,分析影响共享单车利用率的主要因素。

2.1 轨道交通流量分担换乘情况

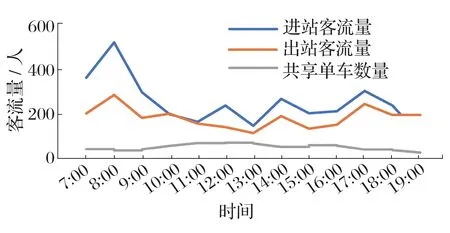

对西安地铁4号线进行调查,运营时间为6:00~23:00,通过对进出口的客流数据的统计,进一步分析轨道交通客流量数据和共享单车数量的关系。

西安市地铁全天客流量总体数量较大且呈不规律、不固定的特点。行政中心站汇集了城市重要的行政机构,存在行政人员上下班且居民有办理行政业务的需求,此该站总体进出站客流量总量比较大,且存在早晚客流高峰的现象。

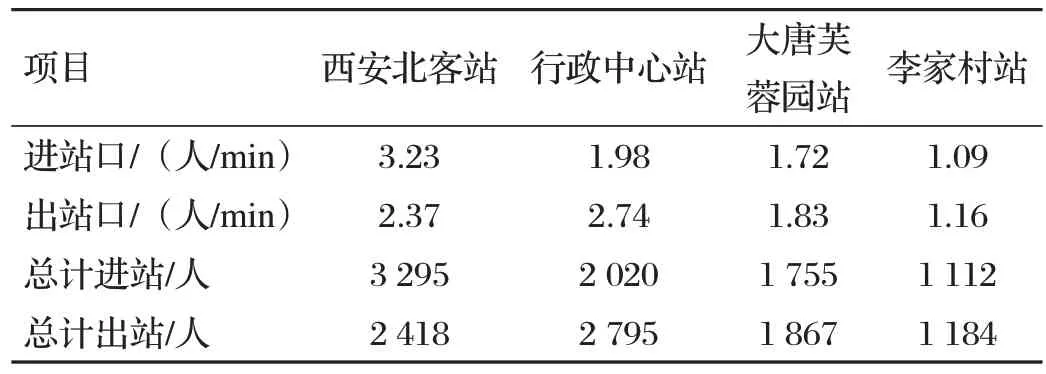

各站进出站客流量如表2所示。

表2 各站进出站客流量

各站进出站客流量变化如图1~4所示。

图1 西安北客站进出站客流量变化

图2 行政中心进出站客流量变化

图3 大唐芙蓉园进出站客流量变化

图4 李家村进出站客流量变化

大唐芙蓉园的进出站客流整体数量较小且总体呈现出行不规律。李家村站位于城市的边缘区,周边其他商、娱、办等活动发展不是很成熟且主要分布的学校比较多,但由于其不是位于主城区,客流量相对比较小。

2.2 使用者基本情况

通过问卷调查的形式分别对案例研究站点的换乘乘客的职业、文化程度、出行目的、接驳距离、接驳方式等进行调查。分析换乘者的个人基本信息、出行行为和使用者的使用意愿,得出使用共享单车的用户的基础信息及出行特征,主要从个人属性、出行属性两个方面进行分析,具体分析情况如图5所示。

图5 不同职业选择接驳方式比例

学生作为低收入群体,出行更多选择步行、自行车和公交车经济实惠的出行方式。以个体商业户为代表的高收入人群,选择私家车和出租车的占比分别为34%和26%。退休人员因身体条件和思想方面的影响,选择常规大众的公交车的比例较大,选择其他接驳方式的占比较小。

不同出行目的使用共享单车比例如图6所示。

图6 不同出行目的使用共享单车比例

人们出行目的以解决通勤通学需求为主的使用共享单车的次数较多,上街购物和出街娱乐的人们使用共享单车的次数比较低。解决通勤、通学等具有固定规律的出行需求人们对共享单车的需求比较大,也是共享单车的主要使用群体。

2.3 慢行辐射内相关情况分析

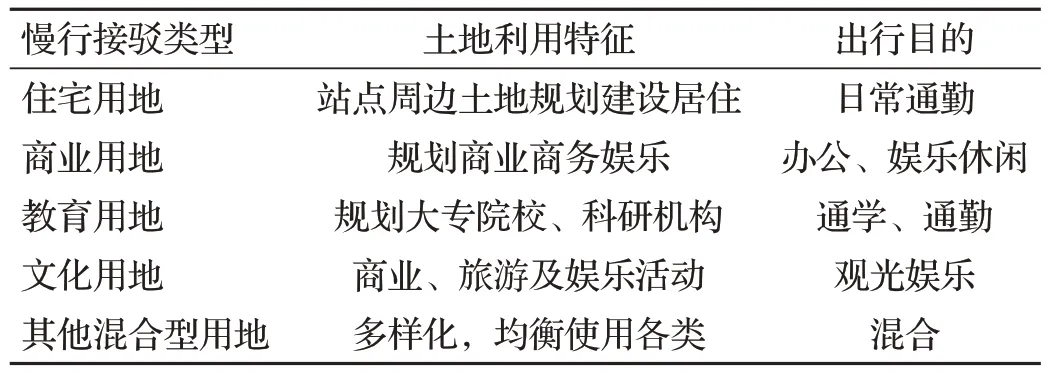

根据土地利用性质可将案例站点周边慢行交通辐内的土地分为住宅用地、商业用地、教育用地、文化用地及其他混合用地,如表3所示。

表3 慢行接驳辐类型

城市规划建设对土地的利用性质不同,各地的土地利用程度和类型也不相同,各站商业价值和吸引能力各具特色。

通过调查研究得出西安地铁4号线行政中心站、大唐芙蓉园站点辐射内的商业价值比较高,主要以商业用地为主,由北至南建筑科技大学·李家村站周边学校分布较多,主要用于教育用地,西安北客站站点辐射内土地开发比较均衡属于混合型用地。

3 共享单车利用率影响因素分析

3.1 出行者日常出行行为

应用共享单车的数据平台通过“线上”数据的变化指导“线下”平台的运营,对地铁口单车的投放数量及时调整,精准投放不浪费、不闲置共享单车的资源以解决各地共享单车的供需不均问题。

3.2 共享单车出行环境

人行横道信号灯的短缺、慢行交通诱导标志和非机动车的物理隔离设施不完善,都对出行者选择共享单车的心理产生重要影响。在轨道交通共享单车接驳辐内营造完善的交通路网,需要合理分配城市交通路权,保障自行车出行空间,是提高共享单车利用率的重要举措之一。

3.3 共享单车接驳辐距内土地使用性质

通过实例研究得出不同站点自行车接驳辐内土地利用结构各具特色。地铁站点周边土地使用强度和用地性质不同,导致各地铁站点的客流数据和吸引能力存在差异,导致该地区出行者的使用心理呈现多种变化等,对共享单车的利用率产生影响。

4 结语

城市轨道交通与共享单车共同作为城市绿色交通系统的组成部分,对于构建城市绿色交通出行链、促进公共交通优先发展、缓解交通拥堵具有重要意义。

(1)对共享单车的发展、优势进行分析,共享单车接驳城市轨道交通具有低碳环保、可达性和使用范围广等优点。

(2)对换乘者的个人信息及出行行为特征进行调查,对沿线站点周边自行车的出行路面情况和慢行交通接驳辐射范围内的土地使用性质情况进行分析,得出公交车站点分布稀疏对选择共享单车有直接影响。

(3)对使用者的日常出行行为的调查、自行车出行环境、辐距内土地使用性质及其他公共交通设置状况等方面进行分析,得出影响人们出行选择共享单车的因素,得出提高共享单车利用率的方法。