民族文字古籍版本学刍议

黄润华

一、问题的提出

随着国家古籍保护工作的深入开展,国家珍贵古籍名录的书单不断增长,这对于古籍保护工作将产生重要影响。在申报和评审民族文字古籍入选国家珍贵古籍名录时,有一些绕不开的问题,即这部书是什么时候雕刻或书写的?在众多同样名字、同样内容的书中,是最好的版本吗?既然是“珍贵古籍”,那么具体到这部书,它的珍贵之处在哪儿?等等,这些都是属于版本学的问题。往往这些问题困扰着人们,且难有定论。因此建立民族文字古籍版本学的课题摆到了我们的面前。

二、民族文字古籍版本学的内容

在谈建立民族文字古籍版本学之前有几个概念先要厘清。

首先,所谓“民族文字古籍版本学”是一个总体的概念。我国是个多民族的国家,有着几十种不同的民族文字,这些文字产生的时代、背景各不相同,书写形式各有特点,形成的古籍材质、数量差异性很大。难以合在一起成为共同的“版本学”,因此具体到某一种文字,就应该叫“XX文古籍版本学”。

其次,现在社会上习惯称“民族古籍”,这一概念远且勿论,近则自上世纪80年代中期以来流行甚广,但其涵义实际歧见很大,至今也沒有一个为专家所公认的定义。此处为了减少歧义,方便讨论,以“民族文字古籍”相称。

再者,“古籍”这一概念也是见仁见智。讲到汉文古籍已是众说纷纭,涉及“民族古籍”更是五花八门,连民族古籍要包括“没有文字的古籍”这样惊世骇俗的高论都堂而皇之地出来了。本文所谈的民族文字“古籍”主要指1912年以前用民族文字刻印、书写的图书,个别具有特别重要价值的图书也延伸到1949年前。

“版本”一词在很多讲版本学的专著中,都要对什么叫“版”什么叫“本”作一番考证,从先秦讲到现代。本文为了及早进入主题,就用常见的《现代汉语词典》上的解释:“同一部书因编辑、传抄、刻板、排版或装订等不同而产生的不同的本子”。

至此,可以说民族文字古籍版本学就是研究某种民族文字古籍源流及其版本鉴定规律的一门学科。

民族文字古籍版本学的研究内容主要包括:一、民族文字古籍版本学的基本理论及与相关学科的关系;二、民族文字古籍版本学史;三、民族文字古籍版本的演变源流;四、民族文字古籍版本鉴定的规律。

汉文古籍版本学的形成和发展经历了漫长的历史过程,从先秦滥觞到两汉开创,经宋代的发展到明清的兴盛,两千多年来研究者代不乏人,发展到今天,名家辈出,成绩斐然,已成为一门成熟的学科。相比之下,民族文字古籍版本的研究由于历史原因还未提到日程上来。我国研究民族古文字的专家学者已取得很大研究成果,但往往把语言文字作为切入点来从事解析、研究,或是从宗教、历史、文学的角度来分析民族文献的价值,鲜有从版本学的专业层面来区别图籍的时间早晚和版本的优劣完缺。其实,民族文字古籍版本研究的领域是十分宽广的。

中国少数民族文字古籍所包含的文种约30个,有的文种还分为几种不同的文字。就其类型而言,世界上各种文字一般分为象形、表意和表音三种类型,这些在民族古文字中均有包含。各民族文字的创制、使用时间各不相同,从汉唐时形成的彝文到16世纪末创制的满文,时代跨度长达一千余年。有的文种是昙花一现,仅有几十年时间,有的则是千余年来沿用至今。民族文字古籍的材质也多种多样,除了常见的纸质图书外,以桦树皮、贝叶、皮革、绢帛等材料制作的极富民族和地域特色的文献也十分丰富。现存的民族文字古籍数量巨大,用“浩如烟海”“汗牛充栋”来形容并不过分。敦煌藏经洞所出古藏文手卷有5000多卷,黑水城出土的西夏文图籍有8000多个编号,清代满蒙文图书都各有几万册。彝、东巴、水等文种的古籍数量也相当丰富。

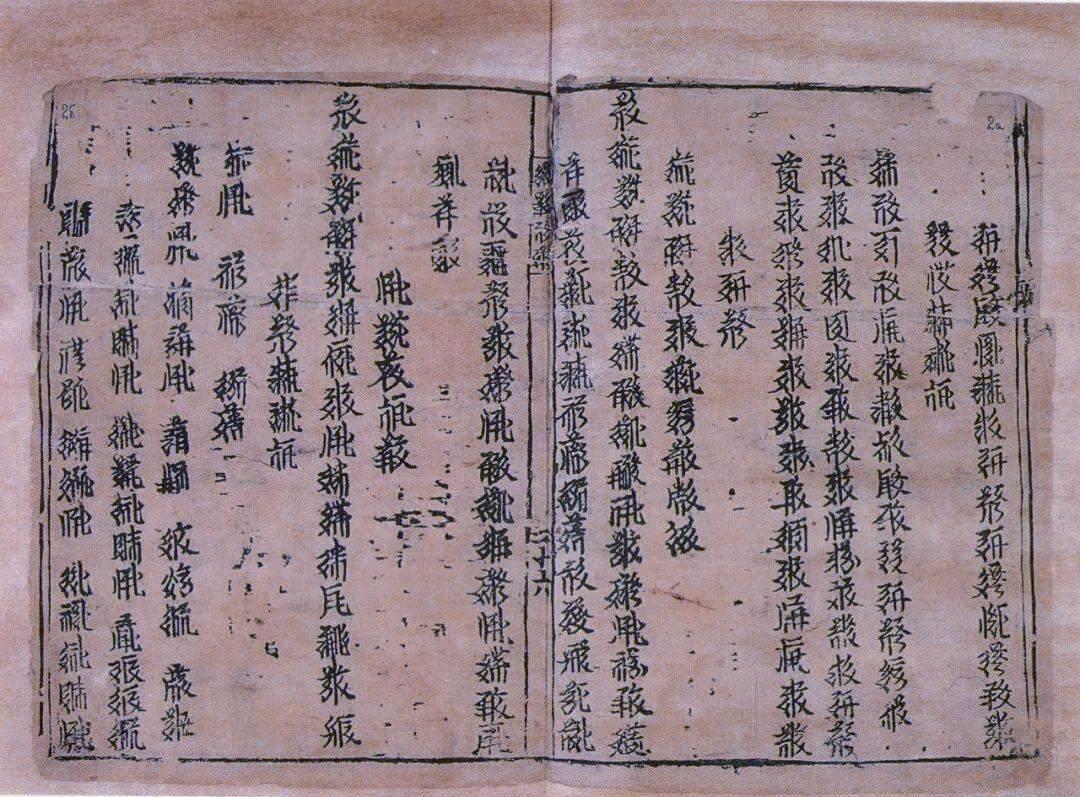

民族文字古籍的版本类型也比较齐全,最常见的是写本。据初步统计,有21个文种古籍有写本,其中有些是仅以写本流传,有8个文种除写本外,还有刻本流传。有刻本的民族文字古籍中,如西夏文兼有雕板印刷和活字印刷,有的文种如契丹文原有的刻本与抄本均没有留下来,仅以碑刻存世,现在看到的都是拓本。

民族文字古籍还有一个特点就是不仅抄本居多,而且抄本基本上不署年款。这种没有明确时代标志的古籍给我们研究版本,判明时代,确定级别带来很多困惑。

有一些民族文字古籍如彝文、东巴文、水文等,从其文字创制的时间来看十分久远,但目前所能见到的图籍大多是晚近的抄本。出现这种情况,一方面与汉文古籍有相同的历史命运,即几百年来的天灾人祸,兵燹频仍,使大量的珍贵图书遭受灭顶之灾,此外还有其他具体的情况。

有些民族文字古籍的传承习惯很特殊,往往一部抄本用破旧了,便重抄一本,原来的便扔了。有一些民族一般由宗教职业者掌握古籍,老一代的宗教人物逝去,徒弟将其生前使用的经文图书付之一炬。这样的风俗习惯代代相传,也使得一些古老的版本未能流传至今。

东巴经一般是没有年款的,但也有例外,美国国会图书馆藏有一本东巴经上面署有清康熙七年(1668)年款,这是迄今为止知道的最早标明准确年代东巴文经。

民族文字古籍的装帧形式种类繁多,凡是汉文古籍有的民族文字古籍几乎全有。不但卷轴装、经折装、梵夹装、蝴蝶装、包背装、线装、平装等均有存世,而且还有别具特色的用皮革作书皮的装帧形式。

从上述情况可以看出,民族文字古籍版本学的研究范围是十分宽广的,研究内容也是丰富多彩的,更为重要的是这一领域前人涉及的很少,可以说是一块尚未开恳的处女地。专家学者可以纵情驰骋,精心耕耘,定可以得到前无古人的开创性成果。

三、民族文字古籍版本的鉴定

古籍版本鉴定是古籍版本学中的一个重要组成部分,它通过对一部古籍的出版时间、出版地点、出版者、制作方式和流传过程等方面的鉴别考订来确定其真伪及价值。汉文古籍鉴定在几百年的发展过程中形成了一套比较科学的学问,寻找出了一套规律。相比之下,民族文字古籍的版本鉴定尚在起步阶段,离形成较为完整的理论和发现百试不爽的规律还有距离。不过,“他山之石,可以攻玉”,了解汉文古籍鉴定的一些方法,或许对鉴定民族文字古籍也有参考启迪之效。下面试举几例说明。

1.将刻本与写本分开。分清刻本与写本,看起来是个很简单的问题,在一般情况下,两者不难区别。但是有的图书却容易混淆。满文有一种精抄本,大多在宫内出现,其用纸亦有版框,字迹工整精美,拍成照片一看几与刻本并无二致。要仔细察看原本方能辨出是手工抄写。还有前几年南方一省说发现某文种的明代刻本,这个文种向来是只有抄本传世,现在出现刻本且远至明代实为希罕。多家报刊纷纷报道,一时颇为引人注目。有专家专程前往考察,发现根本不是什么刻本,只是抄写工整一点的抄本。所以分清刻本写本是鉴定版本首先要做的事情。

2.通过内容鉴定版本

任何人物、事件都受一定的时空范围限制,作为记载人、事的古籍也有相应的时空限制。如记载乾隆时期某一人、事的书,其成书年代最早只会与所记人、事同时,绝不可能早于乾隆。就微观而言,某一物某一词如能证明其出现的最早时间,则此书形成时间的上限就可以知道了。

在漫长的历史进程中形成的古籍包含了大量的年号、人名、地名、官职名、物名及各个时代的规章制度。这些名物制度因时而异,通过对这些名物制度的考证,往往给鉴定古籍提供了重要依据。如一书内有“山西朔平府”“湖北景陵县”等记载,据《雍正实录》记载,雍正三年五月设朔平府,雍正四年七月,景陵县改称天门县,据此可以判断此书应刻于雍正三年五月至雍正七月之间。

根据内容确定版本时间并非是绝对、唯一的标准,还需要与古籍的其他情况综合起来考虑。笔者曾遇一人前来售书,自称此书为唐代所写,问所据为何?答曰此书尽写唐人事,故耳。此事成为圈内笑谈。

通过内容来鉴定版本的方法是很多的,有时往往是通过一些小而具体的方面来判定版本。即所谓“见微知著”。著名学者沈从文先生对《韩熙载夜宴图》的研究是一个很好的例子。

中国古代绘画《韩熙载夜宴图》是闻名遐迩的名作。一直相传为南唐著名画家顾闳中的作品。但沈从文从画中人物的服装、家具、酒具、服饰等情景判断此画为北宋初期的作品。如画中男人服色为绿色,史书记载,南唐李后主降宋后,李煜及其随行官员迁至东京,服色皆为绿色,直到淳化元年正月大赦后,方按照官员品级穿红、紫官服。这一细节说明此画应作于南唐降宋之后。

沈从文对鉴定古画主张除惯用的帝王题跋、流传有绪、名家收藏三大原则外,对制度的时代特征不可忽略,要用“画迹本身和其他材料互证,或其他器物作旁证的研究方法”来鉴定古画。这种方法同样也适用于古籍的鉴定。

3.根据文字特点来判定时代

汉族封建时代有一种习惯,为了表示尊敬,对君主、尊者的名字不能直接说出来或写出来,叫避讳,这是封建时代一种特别的历史现象。避讳的历史最早可追溯到先秦时代,这种习惯反映到图书上就是将要避讳的名字用改字、空字、缺笔三种方法来表示,而这三种方法却成为后代鉴别图书版本的一种依据。目前还没有发现民族文字古籍有避讳现象,即使在文网严密,避讳严格的清代,满文就没有避讳的情况。但作为从文字特点来判断时代的方法,仍可作为例子以供参考。

就一个文种而言,往往不同的时期其文字雕刻、书写有不同的风格。如汉文的敦煌写经,尽管抄写的人手很多,延续的时代也很长,但只要把敦煌写经展开,有经验的人便能从文字特点上辨出真伪,这是因为在这些经卷上已经烙上了时代的烙印。近代有些作伪者,依葫芦画瓢,伪造敦煌写经,但古代的风韵尽失。民族文字的书写也有自己的时代特点。如满文在顺治朝刻印的字体有一种类似老满文的特别的风格,与康熙及其后的字体迥然不同,根据这种字体很容易识别顺治刻本。满文的抄本在清代后期出现了一种特别的字体,即将末笔变粗,看起来好像拖一根大辫子。据笔者研究,这种字体大约出现在道光朝,乾隆及其之前的抄本未见有此种字体。

又如回鹘文,其木刻本上的文字往往将t与d、s与z等互相代替使用,这是“蒙古式”的正字法,说明这是元代刻本的特点。

早期的回鹘文是从右向左横写,后改成从左向右直写。早期的N字符前面不加点,后期则加点。

藏文在9世纪初曾进行过厘定,精简字母、规范正字法,统一佛经译语,因此这就成为鉴别古藏文和今藏文的重要标志。根据文字特点,可以将唐宋时期的文献和元代以后的文献相区别。

有一些民族文字古籍如东巴文、彝文、古壮字、水书及察合台文等,这些文字的历史都很悠久,但现存的文献却多为晚近之物。除少数题有年款外,大多数任何明顯的时代标志都没有。面对这些文献,研究者往往一筹莫展。但联想到文物研究,一些传世文物如瓷器、玉器等,尽管上面无任何文字,研究者根据其材质、器型、纹饰、图案等信息还是可以断代。民族文字古籍肯定也会有自身的时代特点,只是过去很少从这方面下手来进行研究。从以上所举的几个比较明显的例子,说明从文字的拼音、书写特点等方面来总结、分析,可以找出一些规律性的东西,把这些作为一种鉴别版本时代的参照工具。

4.根据纸张来判断时代

民族文字古籍的材质丰富,除常见的纸张外还有木牍、皮革、桦树皮、贝叶、锦帛等材料。不同的材质代表了不同的时代和地域,仅就纸张而言,不同的民族和地区在不同的时代所产生、使用的纸张也有很大区别。古籍用纸这种多样性和复杂性在考定其版本时是必须顾及到的。

汉文古籍在流传的上千年间,所用纸张有很多变化。大致而言,晋代以麻纸为主,并对纸张作一些加工使之变白,且更具吸墨性,这种纸称为涂纸。新疆吐鲁番出土的晋写本《三国志》残卷便是用的这种涂布纸。唐代麻纸与树皮纸兼用,到宋元时期,麻纸减少,树皮纸和竹纸增多,明清造纸业发达,纸的品种繁多,明前期仍以树皮纸和竹纸为主,到明后期直至清代,渐渐以竹纸为主。

民族地区的造纸业不同于汉地,新疆地区大约在公元五世纪开始造纸。纳西东巴经的用纸是由丽江当地生长的山棉皮的植物精制而成,纸色较白,纸质厚韧,可两面书写,不怕虫蛀。

西夏造纸业发达,并在政府中设纸工院专门管理造纸事务。

藏文文献历史悠久,数量巨大,足见藏区有较发达的造纸业。西藏当地生产的藏纸因配料独特,据说还有不怕虫蛀的功能。德格印经院所用纸张系用当地所长一种名狼毒草的根,经粉碎、熬煮、沤烂等道工艺制造而成,狼毒草本身有毒,用它做出来的纸防蛀。

彝文、古壮字等文种的古籍用纸也都有自己的特色。

不同时代的民族文字古籍的用纸从其原料、产地、工艺等方面的特点均非常值得研究、总结。这不仅对了解民族地区造纸业情况大有裨益,而且对相关文种的古籍鉴定也有重要参考价值。

5.根据序跋题记来判断时代

序跋是古籍内容的组成部分,题记则是读者或收藏者写在书上的文字。在这些序跋、题记中往往含有大量关于该图书撰写、刻印、流传和收藏的重要信息,是鉴定版本、判断时代的重要依据之一。

在汉文古籍中有序跋题记者数量甚夥,起源时代也很早。在敦煌写经中,一些职业抄写人在抄录之余还留下了一些题识,为我们今天了解当时的社会情况掀启了一角。如后梁贞明五年(919年)四月敦煌郡金光寺学士郎安友盛抄毕《秦妇吟》后有题记曰:“今日书写了,合有五斗米,高代不可得,还是自身灾。”

又如《摩维诘经讲经文》后有题记:

“广政十年八月九日在西川静真祥院写此第二十卷文书,恰遇抵黑。书了,不知如何得到乡地去。”这些题词不但把写经的时间地点交代得十分清楚,而且还生动地反映了抄写人的苦涩生活。

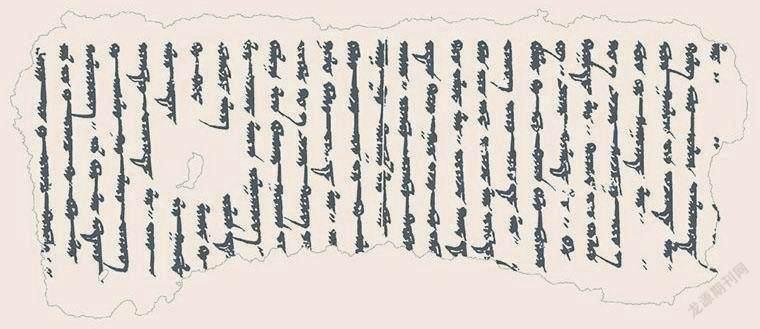

在民族文字古籍中,也不乏这种题记的例子,如在敦煌藏经洞发现的突厥文《占卜书》的最后一页有一段题跋:“虎年二月十五日大云堂寺院的小摩尼僧布魯阿乌鲁为我们的听众伊塞克将军和伊台渠克而书写。”这个题记十分重要,透露出很多信息。首先说明了这部《占卜书》的抄写时间、地点,尽管“虎年”具体是何年还要再作考证。其次说明西迁后的回鹘人仍在使用突厥文,而且其所信仰的宗教为摩尼教。再者,说明了这部书是为地方长官抄写的,这可能是寺院僧侣出于尊敬,也可能是由官员出资雇人而写。

回鹘文《菩萨大唐三藏法师传》写本中有题记:“又(由?)幸福、伟大的中国国中精通三藏经的慧立大师受教用汉语制成,名叫彦棕法师的经师扩展之,又别失八里人僧古萨里都统重新从汉语译为突厥语。”这段题记将这部译作的来龙去脉说得清清楚楚。

回鹘文《弥勒会见记》哈密抄本中有几处题记:

“我法尊萨里书写,如有缺文,愿幸福的读者不会责怪,请原谅。”

“虎年二月二十七日(我)土克·促帕·阿凯书写。”

“此书我们依塔思·依干都督之请抄写。我塔恩·依干都督为了(死后)会见弥勒佛面让人抄写(此书)。”

根据这些题记,学者判断此书抄于1067年。(耿世民《新疆文史论集》,2001年,174-194页)

在西夏文文献中也有大量的题款,不但说明了刻经的责任者和时间,有的还说明了版本形式是雕板或是活字排印。这为版本鉴定提供了特别具有说服力的证据。

据专家介绍,在傣文贝叶经上,也往往有题款,表示此经何年献给佛爷,这些都是鉴定版本的重要线索。

在一些彝文古籍的前言后记中亦可找到有关该书版本的一些信息。并非所有的彝文古籍都有“前言”“后语”,有这些记载的一般出现在南部方言和东南部方言的文献中。说明“前言”“后语”只是在彝族分支后在部分地区方才出现,而早期彝文古籍是没有的。

《尼祖谱系》(南部方言)前言中写明:“这支连名谱光绪二十年甲午十月已日吉时写先前那一章,是我父所写,前谱后人续,这章是我写……”

《历算书》(东南部方言撒尼支系文献)前言:

“这本书是我在泸西县教书时,见有一位来自陆良县额冲邑的老人在翻阅,于是,我一面跟他学,一面抄写这本书。”

《裴妥梅妮》后记:

“这部大书,属于《裴妥梅妮》,记录了《梅移》八章,《梅移罗》四章。在很古的时候,供施传圣语,经书有四大套。《裴妥梅妮》这一部,学不完,学完释不尽。……我抄这套书时,正是盘溪大桥建造年,(我)刚满四十五岁,光绪二十年八月十二辰日把书抄完。”

彝文古籍的“前言”“后语”一般叙述了作者的简介和成书过程、成书年代等,有的也提到写作的目的,这些恰恰是研究版本学的重要材料。(黄建明:《彝族古籍文献概要》,云南民族出版社,1993.12)

过去对民族文字古籍的版本不太注意,对其中的序跋题记也往往忽略,甚至视而不见,失去了很多重要信息。今天,把民族文字古籍版本当作一门学问来研究的时候,这些序跋题记往往会给我们另辟蹊径,带来意想不到的收获。

四、民族文字古文献的作伪问题

在汉文古籍中,版本作伪是一个经常遇到的问题,版本作伪的目的大多出于经济原因,以新充旧,以残充全,以同充异,以俗充雅等,不一而足。作伪的手法也多种多样,如书名、著者、卷数、序跋、牌记、藏印、纸张等都有作伪的可能,其目的无非就是一个,即骗人钱财、牟取暴利。魔高一尺,道高一丈。为了鉴别作伪的手段,几百年来已总结出一套行之有效的办法来予以辩识。

民族文字古籍的作伪问题到目前为止还没有汉文古籍那样花样繁多,手法层出不穷,但早在19世纪末便已存在。当年一些外国人在新疆喀什等地收购的一些桦树皮文献后来被证明是当地农民伪造的。

国家图书馆藏品中有一种西夏文《大方广佛华严经》卷第四十一,经折装,粗看与真品开本一样,实际上是一件石印复印本。原件是木刻活字本,此复印本全无活字本的特点,而且纸张粗劣,经人为熏染做旧,与原件略为泛黄的绵白纸相比有天壤之别。

此件作伪本大约在上世纪二三十年代问世,数量较大,国家图书馆就收有十来部,作为赝品单独存放。其他图书馆也偶见其影,有的却认作是真品。

国图还收藏一种西夏文写经,高26厘米,长180厘米,其经文之后有民国时期著名画家许琴伯的题记:“此西夏文经卷残本,甲申初夏购于城西护国寺冷摊上,据售者称,系故家苗姓所藏,其先人在民初曾官于甘肃玉门县,盖得诸敦煌石室中。今观纸本墨色陈旧浑朴,自是数百年前古物,至足珍也。琴伯许以栗记于北京小自在室”。

据售经者称,此经得自敦煌石室,实际上敦煌石室虽出土过多种文字文献,但尚未见有一件西夏文者。盖因敦煌石室在西夏占领前已经封闭。经西夏文专家辩识,经文上所抄西夏文,字迹较大者因照猫画虎,尚算接近原文,另有小字者因原件印刷不清,有的地方难以辩识,所以抄录者错误连连,露出了马脚。

近年来民族文字伪品也不时冒头,常见的是清代诰命,满汉合璧,汉文照抄有关文献,内容尚可,字体却十分低劣,与真品上由翰林、笔帖式书写的馆阁体无法相比。满文部分因作伪者只字不识,只能画几条如僵死蚯蚓般的线条,令人一看便知是赝品。

不久前笔者在古玩集市上又见一甘肃人拿出几张“西夏文文献”,每张一尺五见方,索价6千。西夏文我不认识,但那纸一看再一摸,便知是低劣的作旧品。

随着民族文字文献日益被人重视,可以肯定地说,各色赝品必然会纷纷登场。外行作伪尚不可怕,懂民族文字的一望便知是拙劣的伪货,可怕的是内行造假。即懂民族文字的人自造“古籍”,这是汉文古籍中历代都有的,有些版本专家因此上当受骗也不乏其例。在科技高速发展的今天,尤为可怕的是利用高科技手段造假,这方面文物收藏界如字画、陶瓷等已有相当的例子,因此我们在鉴定民族文字古籍时,心中这份警惕不可放松。

五、民族文字古籍版本学的展望

中国民族文字古文献是中国古代的优秀文化遗产,作为一门学问,它的研究历史并不很长。其兴起约于20世纪初。19世纪末、20世纪初,随着敦煌藏经洞的打开,黑水城的发掘,新疆蒙古等地的“探险”发现,一批尘封已久的历史文献出现在人们面前。其数量之巨、文字种类之多,令人目不暇接。当时的国学大师如王国维、罗振玉等热情地关注并参与这一新兴领域的研究。经过几代人的努力,取得了巨大的成绩。1980年中国民族古文字研究会在一批当时健在的老一辈专家学者的倡导下,在一批中青年学人的奔走协调下,终于成立了。这标志着中国民族古文字和古文献的研究开始了新的发展阶段。20多年来,对中国民族古文字和古文献的介绍和研究,成果累累,已经有了一个较为雄厚坚实的基础。这一时期,新发现的民族古文字文献也不断刊布,新的研究成果不断推出,这些为建立民族文字古籍版本学提供了更多的材料,创造了良好的条件。

民族文字古籍版本学的研究对象、方法和民族古文字、古文献的一般性研究是不一样的。从过去对民族古文献的研究成果来看,大多偏重于民族古文字的创制、发展、构成、语音、语法等方面,对其文献着重介绍其内容,分析其表现手法,及其历史价值等方面,很少从版本学的角度来审视、研究这些民族古籍。今天,随着古籍保护工作的开展,新的目标、新的任务提出来了,这就要求我們用新的方法、新的视角来研究民族文字古籍,开辟一片新天地。

建立民族文字古籍版本学是件开创性的大工程,虽然有众多的民族古文字、古文献的研究成果可以利用,有汉文古籍版本学的研究成果可以借鉴,但是面临的困难也十分巨大。归纳起来主要是人才匮乏和文献缺失。

研究某一文字的古籍版本学,起码条件是要懂该种文字,而且要有一定的水平。研究汉文古籍的版本学,如果一般的古汉语都不懂就难以胜任。研究民族文字古籍版本学与此是同一个道理。但是懂得某一民族古文字且有一定水平的人才却是不多,因此人才建设乃是当务之急。

民族文字古籍有一个缺憾就是先天不足,这主要是说它的文献缺失严重。这又包括两个层面,一是民族文字古籍除少数文种(如藏文等)外大部分文种存量较少。有些还是严重不足,文献数量少,形不成规模就很难进行研究。而现存的民族文字古籍往往残缺不全,一些重要信息丢失,给研究者带来了很高的难度。另外,有关民族文字古籍的背景资料十分缺乏,这些古籍的作者、形成的背景和过程等等都很少见到有关史料记载,所谓“巧妇难为无米之炊”,背景资料的缺失给研究工作带来的困难往往是灾难性的。

面对着种种困难,也是面对种种挑战,只要肯吃苦、肯钻研,肯定是能克服的,最重要也是最基本的一条就是要多看原著,多作比较,从中发现问题,找出规律性的东西。

“筚路蓝缕,以启山林”。建立民族文字古籍版本学是一个开拓性的工程,在这项工程中付出辛劳的人必将得到历史的荣耀和丰厚的回报。

本文转载自《版本目录学研究》第一辑