镁点火药失效机理研究

梁杰,唐恩凌,闫利伟,赵象润,孙洋

镁点火药失效机理研究

梁杰1,2,唐恩凌1,闫利伟2,赵象润2,孙洋2

(1. 沈阳理工大学,辽宁 沈阳 110159; 2. 辽宁北方华丰特种化工有限公司,辽宁 抚顺 113003)

某镁点火药电点火头在系统联试过程中出现镁点火药失效的问题。为分析其失效原因,对可正常作用的镁点火药及其反应产物、失效的镁点火药3种样本采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、差式扫描热分析(DSC)和受潮试验等方法进行分析。结果表明:失效镁点火药中的镁粉吸湿生成氢氧化镁,因而不能作为可燃剂与二氧化碲(TeO2)发生化学反应,导致产品瞎火。根据失效分析结果,为避免镁点火药吸湿,改善了电点火头的防潮处理工艺,之后产品全部可靠作用。

电点火头;镁点火药;失效;吸湿

1960年,美国专利公布了一种镁基钝感点火药,以镁粉(Mg)为可燃剂,二氧化碲(TeO2)为氧化剂[1]。这是由于镁粉发火点适中,且对静电钝感,因而是较为理想的钝感点火药用可燃剂;二氧化碲是两性氧化物,加热时失去氧,是一种较强的氧化剂[2]。为降低感度提高导热率,一般外加少量热稳定性好以及化学稳定性强的氮化硼(BN)为添加剂。国内将Mg/TeO2/BN称之为镁点火药。镁点火药具有性能稳定、作用可靠、热安定性好、作用时间短、点火能力强等优点[3]。因此,镁点火药一般作为始发装药用来点燃下级装药[4]。在某些要求钝感的场合可以将镁点火药调制成流体涂覆在桥丝取代斯蒂芬酸铅(LTNR),以满足1A/1W5min不发火要求[5]。

某电点火头是在桥丝上涂覆镁点火药,利用镁点火药燃烧时产生的高温引燃热电池内的加热片。该电点火头已使用多年,质量稳定,性能可靠,但某批电点火头在使用过程中出现镁点火药未正常作用的问题。为分析镁点火药的失效原因,开展了镁点火药失效机理分析并提出相应改进措施。

1 镁点火药化学反应

镁点火药的反应体系是二氧化碲提供氧,使易燃的镁粉燃烧并被氧化,同时二氧化碲被还原。镁点火药作用时的化学反应式为:

5Mg+2TeO2→4MgO+MgTe+Te。 (1)

由化学反应式(1)可知,镁点火药剧烈燃烧后的反应产物在标准状态下均为固态。由于镁粉燃烧时会产生极强的火焰并释放大量的热量,这些热量时会将固体残渣加热成气态或者熔融态高速喷出,因而镁点火药具有较强的点火能力,尤其适用于火焰感度较高的装药的点火。

化学性质活泼的镁粉在镁点火药中起到可燃剂的作用以还原碲,因而镁粉的性能会直接影响反应的进行。若药剂原材料均合格且不考虑刺激能量的前提下,导致镁点火药失效有以下几种可能:①镁粉被空气氧化成氧化镁(MgO);②镁粉吸湿生成氢氧化镁(Mg(OH)2);③镁粉和氮气反应生产氮化镁(Mg3N2)[6]。这几种情况均可以使镁粉失去活性不能参与燃烧反应,但其中第三种情况只有在高温环境时才会发生,可以排除[7-8]。因此需要对前两种可能性进行分析,确定镁点火药的失效的机理。

2 试验部分

2.1 试验方案

使用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、差式扫描量热仪(DSC)研究镁点火药的微观形貌、化学成分、热分解特性[9-10]。测试样本包括能够正常作用的镁点火药(合格品)及其反应后的固体残渣和失效的镁点火药3种。通过这些测试分析,定位失效镁点火药的失效原因。使用湿热箱快速模拟受潮过程,确定镁点火药失效机理并使问题复现。

2.2 试剂与仪器

镁粉,哈尔滨东轻金属粉业有限责任公司,GB 5149.1—2004;二氧化碲,北京市中联特化工有限公司,YS/T1194—2017;氮化硼,营口辽滨精细化工有限公司,QJ/YH 02.08—89。

SEM:HITACHI S4800,分辨率为15 kV·nm-1。

XRD:BRUKER D8 advance,步进扫描为 3°~150°,光管最大电压40 kV,光管最大电流 40 mA,Lynxeye阵列探测器。

DSC:Q10,以氮气为保护性气氛,气体流速20 mL·min-1,升温速率5 ℃·min-1,Al2O3陶瓷坩埚。

防爆水浴干燥箱:DFS-1-500,烘干样品。

电子分析天平:sartorius BT 124S,分度值 0.1 mg,称量受潮前后的样品质量。

湿热试验箱:SDE702SH-A,温度波动±2 ℃,模拟样品受潮环境。

3 结果与讨论

3.1 SEM分析

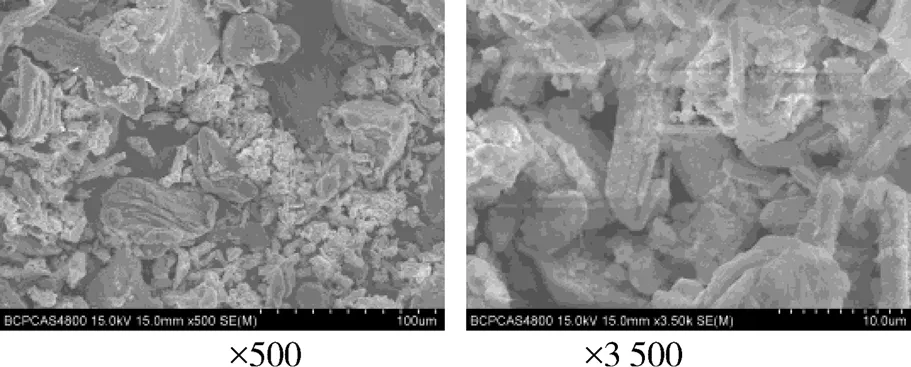

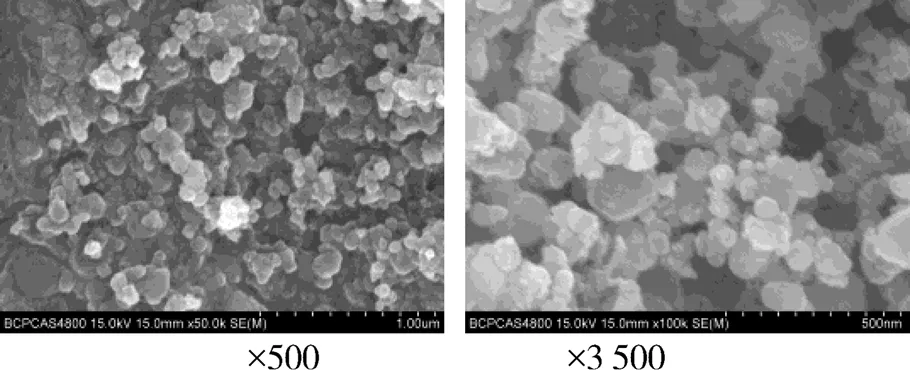

使用SEM获得3种样品的微观形貌如图1至 图3所示。图1、图2中的大颗粒为镁粉,小型条状物为二氧化碲,图3中发亮的颗粒为氧化镁(MgO),颜色较暗的颗粒为碲和镁。

图1 可正常作用的镁点火药SEM图

图2 失效镁点火药SEM图

图3 镁点火药作用后的固体残渣SEM图

通过镁点火药SEM图可以看出,两种状态的镁点火药的粒度、外观形貌并没有明显区别。而镁点火药反应后的固体残渣粒度较反应物小很多,且大小较为均匀。这是由于镁粉剧烈反应过程中产生的高热量将反应产物加热成熔融态微小颗粒或者气态高速喷出,待反应结束后反应产物又恢复固态,因而粒度减小且粒径较为一致。通过SEM图并不能判定镁点火药失效的直接原因,但可以排除形态发生变化或者混入其他杂质而导致失效,因此需要从化学成分来判断。

3.2 XRD分析

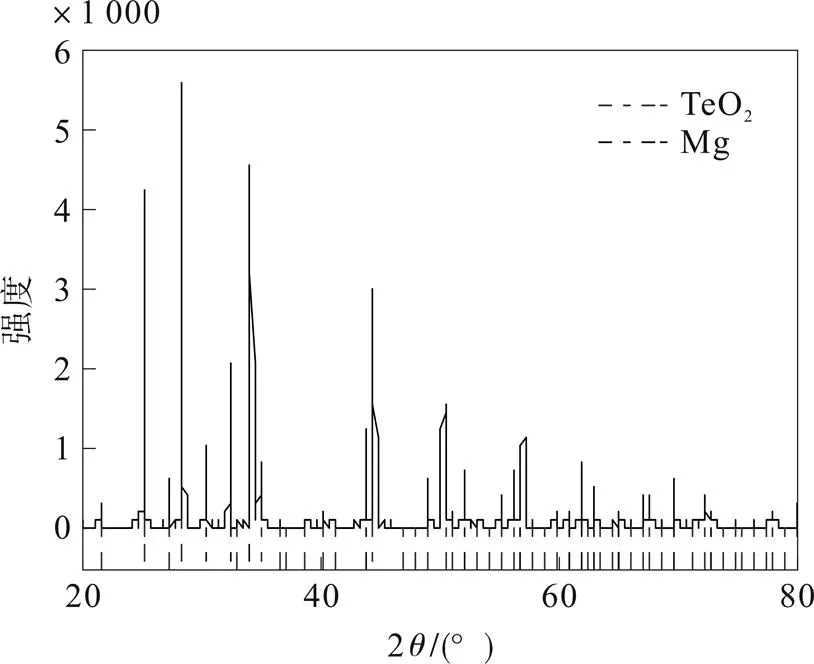

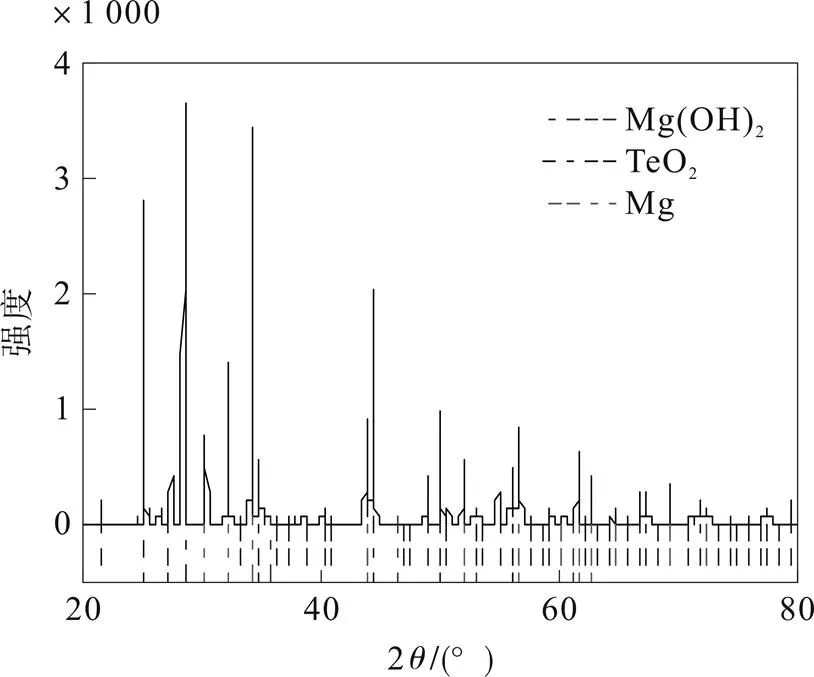

使用XRD分析3种样品的化学成分,结果如 图4至图6所示。

图4 可正常作用的镁点火药XRD图谱

图5 失效的镁点火药XRD图谱

图6 镁点火药作用后的固体残渣XRD图谱

由图4、图5的结果表明,可正常作用的镁点火药只有镁和二氧化碲两种成分,也证实了药剂中并没有其他杂质混入。而失效的镁点火药中,除了镁、二氧化碲外还检出氢氧化镁但没有氧化镁。因此可以排除镁粉被空气氧化导致镁点火药失效这一因素,而由于受潮生成氢氧化镁的猜想被证实。镁粉受潮的化学反应方程式为:

Mg+2H2O→Mg(OH)2+H2。 (2)

镁点火药正常作用后的固态产物主要是氧化镁、碲化镁(MgTe)、碲(Te)和镁。检出镁是由于反应物中镁粉与二氧化碲的投料配比并不是按照化学反应的摩尔数确定的,实际加入的镁粉比反应需要的量要多,因此,固体残渣中还有少量的剩余的镁粉存在。镁点火药正常作用后产物的XRD分析结果与镁点火药化学反应式的结果一致。

3.3 DSC分析

通过XRD确定了两种镁点火药在化学成分上的不同,但并不能反映出两种镁点火药的热动力学过程和化学反应机制。因此对两种镁点火药进行DSC分析,以获得二者的起始分解温度、最大分解温度。两种镁点火药的DSC曲线如图7所示。

图7 两种镁点火药DSC曲线

从DSC曲线的吸热峰和放热峰可判断材料可能发生的反应过程,从而初步确定转变峰的性质,并以此来推断物质在温度变化过程中的反应机理。图7可结果表明,可正常作用的镁点火药在447.8 ℃有一个放热峰,是镁与DSC的氮气反应生成氮化镁,主反应峰出现在517.6 ℃。失效的镁点火药则出现两个放热峰,第一个放热峰为水分蒸发吸热,第二个382.9 ℃的吸热峰为氢氧化镁分解为氧化镁和水的吸热反应峰。DSC再次证明了失效镁点火药中氢氧化镁的存在,也反映出镁点火药具有良好的耐高温特性。

3.4 受潮试验

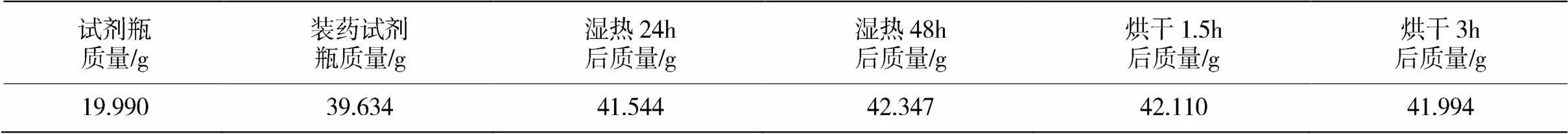

为模拟镁点火药的受潮过程,将合格的镁点火药置于湿热箱一定的时长进行湿热试验(相对湿度95%),并称量不同湿热时长后的药剂质量,以确定试样吸湿增量,受潮试验结果如表1所示。需要指出,湿热条件比实际贮存条件严苛,其目的是在短时间内模拟镁点火药受潮过程。

表1 镁点火药受潮试验结果

由表1可计算在湿热24 h后的吸湿率为9.7%,48 h后达到13.9%,且烘干后的镁点火药并不能恢复到湿热试验前的质量,可见受潮过程是不可逆的。受潮后的镁点火药从外观形貌上并无明显变化,但发生较为明显的结块现象。

将受潮后的镁点火药按照正常的装配工艺涂药头(装配前按照工艺要求要进行60 ℃ 4 h烘干处理)并进行发火试验。试验结果为,电点火头均未发火。作为对比,将同批未进行湿热试验的镁点火药装配于电点火头后发火测试,均可正常发火。因此可以认为,镁点火药失效问题复现,其原因是镁粉受潮变质。

3.5 防潮措施

根据上述镁点火药失效机理分析,对于药剂的生产、电点火头装配和贮存都应特别注意防潮措施的有效性。要保证电点火头可靠作用,则需要采取一定的保护措施使电点火头避免受空气中水分的影响而受潮。由于电点火头表面涂有防潮漆,其工艺已经被证实有效。因此镁点火药的受潮过程定位于药剂生产过程中。经分析,镁粉受潮的原因是镁粉在球磨操作过程中的工作间湿度过大、停留时间过长所致。因此,通过优化工艺过程,严格控制镁粉球磨工艺操作环境的湿度以及镁粉停留时间。经工艺改进后的镁点火药电点火头按照原条件进行验证试验,结果均满足各技术指标,再无瞎火现象发生。

4 结 论

通过对镁点火药电点火头进行失效原因分析,利用SEM、XRD、DSC和受潮过程模拟测试,得到了镁点火药失效的原因,并提出了对应的解决措施:

1)镁点火药失效的原因是药剂中的镁粉与空气中的水分作用生成氢氧化镁,使镁粉失去还原剂的特性导致反应无法进行,且该过程不可逆。

2)对镁点火药药剂生产工艺进行控制,避免药剂受潮失效。改进工艺后镁点火药能够可靠作用。

3)对使用镁点火药的产品进行设计时,一定要保证药剂的生产、贮存、产品装配和贮存过程中的防潮,避免药剂与环境中的水分作用。

[1]SCHULZ W E,WENONAH N J. Ignition compositions: US2953447 [P].1960-10-11.

[2]劳允亮,盛涤纶.火工药剂学[M].北京: 北京理工大学出版社,2011.

[3]韦爱勇. 火工药剂的性能与制造[M]. 北京: 国防工业出版社,2019.

[4]赵象润,严楠,李朝振,等. 烟火药在定容条件下的爆燃p-t曲线仿真[J].含能材料,2020,28(6):533-538.

[5]韦爱勇. 单质和混合火工药剂[M]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2014.

[6]DE KLERK W P C, COLPA W,EKEREN P J. Ageing studies of magnesium-sodium nitrate pyrotechnic compositions[J].,2006,85:203-207.

[7]POURETEDAL H R, RAVANBOD M. Kinetic study of ignition of Mg/NaNO3pyrotechnic using non-isothermal TG/DSC technique[J].,2015,119:2281-2288.

[8]DE KLERK W P C, COLPA W, EKEREN P J. Ageing studies of magnesium-sodium nitrate pyrotechnic compositions[J].,2006,85:203-207.

[9]ONEM E,YORGANCIOGLU A,KARAVANA H A,et al. Comparison of different tanning agents on the stabilization of collagen via differential scanning calorimetry[J].,2017,129(1):615-622.

[10]POURETEDAL H R, EBADPOUR R. Application of non-isothermal thermogravimetric method to interpret the decomposition kinetics of NaNO3, KNO3, and KClO4[J].,2014,35(5):942-951.

Study on the Failure Mechanism of Magnesium-based Ignition Compositions

1,2,1,2,2,2

(1. Shenyang Ligong University, Shenyang Liaoning 110159, China;2. Liaoning North Huafeng Special Chemical Co., Ltd., Fushun Liaoning 113003, China)

An electric match using magnesium-based ignition compositions did not work during a system comprehensive test with the user. In order to analyze the reasons for the failure of magnesium-based ignition compositions, scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffractometer (XRD), differential scanning thermal analysis (DSC) and hygroscopicity determination were used to analyze the unqualified magnesium-based ignition compositions, qualified magnesium-based ignition compositions and its reaction products. The results showed that the magnesium-based ignition compositions in the unqualified magnesium-based ignition compositions absorbed moisture to form magnesium hydroxide, so it could not react with tellurium dioxide tocause the misfire. According to the failure analysis results, the moisture-proof treatment process of the electric matches was improved, all the products worked reliably.

Electric match; Magnesium-based ignition compositions; Failure; Moisture absorption

2021-04-24

梁杰(1986-),男,山西省运城市人,工程师, 2007年毕业于哈尔滨工业大学材料物理专业,研究方向:火工点火技术。

唐恩凌(1971-),男,教授,工学博士,研究方向:强动载下材料的力学响应。

TQ565

A

1004-0935(2021)11-1638-04