基于实际审查案例浅析创造性审查中的结合启示

吴亚芬

(国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心 湖北·武汉 430070)

发明专利申请应具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。中国《专利法》[1]第22条第3款规定“创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步”。而判断发明是否显而易见是判断发明是否具备创造性的关键因素,《专利审查指南》[2]给出了判断发明相对于现有技术是否显而易见的三个步骤,即“三步法”。而在“三步法”的第(3)步中,要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见,判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明,如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有突出的实质性特点[2]。在判断结合启示时,不能仅停留在现有技术中是否公开了上述区别特征,还要综合考虑现有技术发展现状,基于要解决的技术问题出发去判断,现有技术中公开的该区别特征对本领域技术人员来说是否有技术启示,促使本领域技术人员有动机对最接近的现有技术进行改进。本文结合一个具体案例浅谈笔者对创造性审查中结合启示的一点理解。

1 案例

1.1 案情介绍

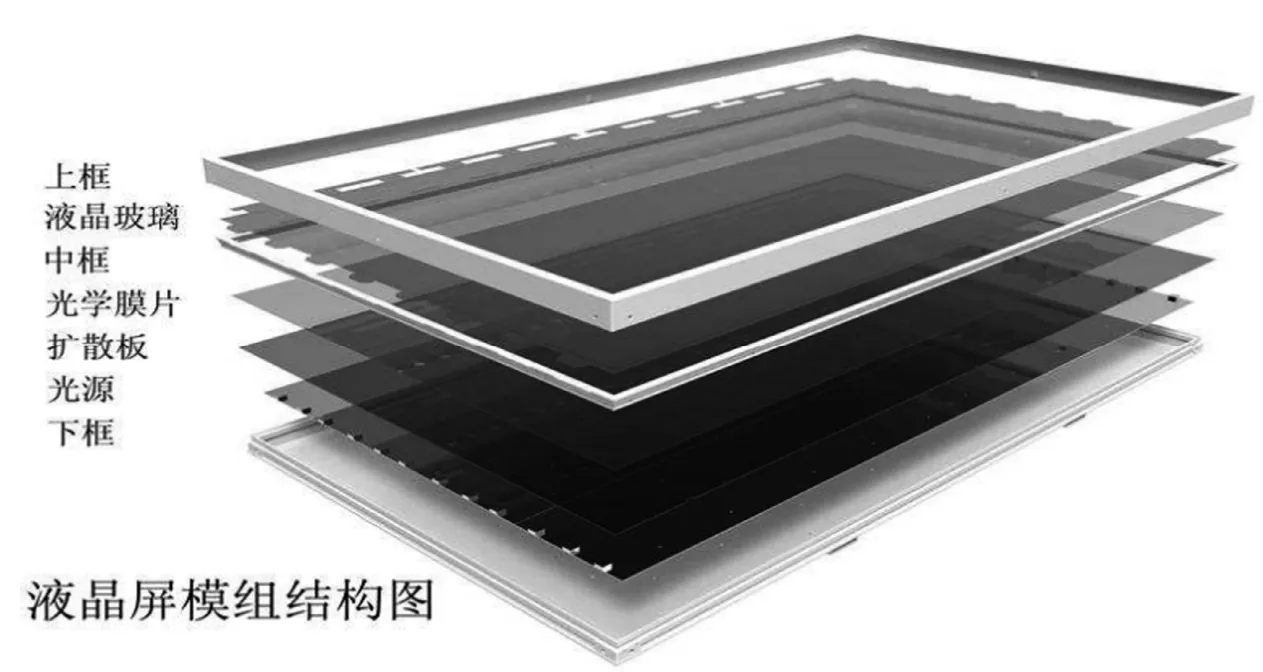

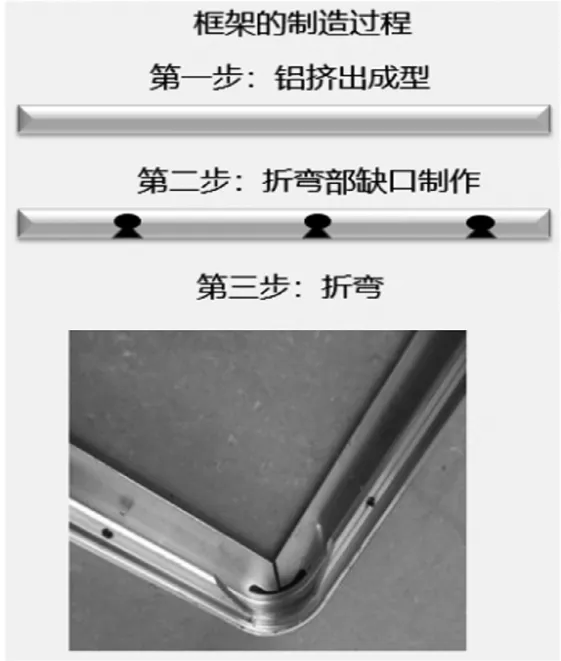

本案请求保护一种液晶显示器的框架,依据其说明书的记载,现在的超薄液晶显示器一般由液晶显示模块和中框组成,如图1(a)所示,现有的液晶显示器的中框一般采用一体式结构,中框采用一长条状可折弯的金属本体经过铝挤出成型后,然后采用折弯工艺把角度折弯出来而成型,具体制造过程如图1(b)所示。因此,现有技术的中框的折弯位置处必须预留足够的空间,从而会造成缺口,该缺口会使得折弯后折角位置漏光,影响产品性能。

图1(a)[3]

图1(b)

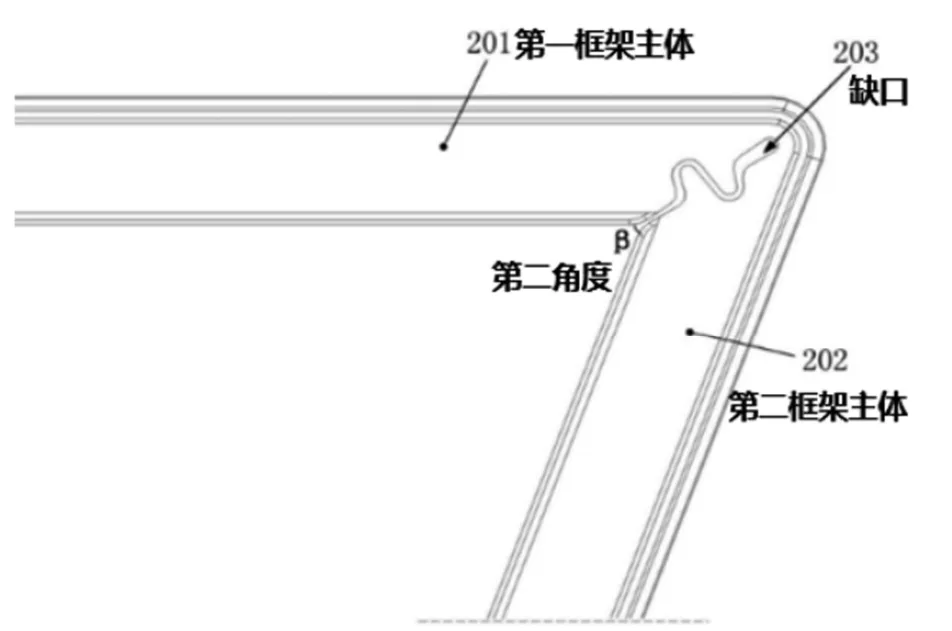

为此,本案采用一种框架结构,通过将框架主体的边缘设置为彼此契合的曲线来防止框架漏光,并限定了折弯部折弯之后具有空隙,具体可参见表1。图2(a)为框架弯折成第一角度的结构示意图,图2(b)为框架弯折成第二角度的结构示意图。

图 2(a)

图 2(b)

表1:特征对比表

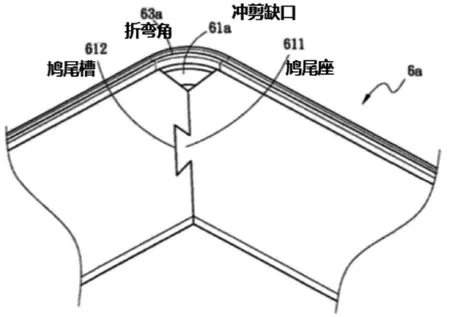

确定的最接近的现有技术也即对比文件1 中公开了一种散热框架制造方法及其制品,其用作液晶显示器的中框,公开了将框架主体边缘设置为彼此契合的曲线,具体可参见表1。图3(a)为框架折弯示意图,图3(b)为框架接合示意图。其弯折角是指散热片初型弯折之后,弯曲弧度所对应的角度,其是将散热片初型沿着冲剪缺口直接弯折形成的,形成折弯角后,再将对应的鸠尾座及鸠尾槽分别对接嵌合以形成一框架。根据对比文件1的记载,其中公开的散热框架为一体成型,可节省加工步骤及减少工时的耗费,并可有效克服现有背光模块的背板及散热片接合后影响热能传导效能的缺点。

图 3(a)

图 3(b)

表1为本申请与对比文件1特征对比表。从表1中可以看出,发明的区别特征在于“所述第一边缘和所述第二边缘设置成允许所述第一框架主体和所述第二框架主体彼此过弯成第二角度,其中,所述第一角度为所述框架使用时所述第一框架主体和所述第二框架主体之间的角度,所述第二角度小于所述第一角度”。上述区别技术特征实际要解决的技术问题是如何使第一框架主体和第二框架主体彼此呈第一角度弯折设置,以在防止折角位置漏光的同时避免再次出现缺口缝隙导致漏光。

针对上述区别技术特征,《冲压工实际操作手册》公开有采用补偿法减少弯曲件的弹复,即在弯曲模设计时,过度弯曲一个角度,使工件弹复后恰好达到工作设计要求。《冲压工艺与模具设计技巧图集速查手册》公开有过度弯曲发防止弯曲后回弹。即采用过弯补偿法来减小回弹,提高弯曲件精度属于公知常识。

1.2 分析

那么在最接近的现有技术的基础上能否结合上述公知证据,判断发明的显而易见性?对此,有以下几个观点:

观点1:本案实质上是要制作没有缺口的显示器框架。最接近的现有技术已经公开了没有缺口的液晶显示器框架的具体结构,区别仅在于过弯设计以提高弯曲件的精度。公知证据给出了采用过弯补偿法来减小回弹,提高弯曲件精度的技术启示。因此,在最接近的现有技术的基础上,结合公知证据从而得到本案技术方案是显而易见的。

观点2:最接近的现有技术和公知证据均没有提及显示器框架漏光的问题,判断是否有结合启示首先需要弄清楚最接近的现有技术是否有防止漏光的需要?然而最接近的现有技术中的框架结构已经完全契合,不存在漏光问题,其没有进行过弯设计的空间。

2 分析和讨论

从技术方案梳理、区别技术特征的理解等来准确确定技术问题,进而分析本案的结合启示问题。

首先从技术方案来看,虽然两者都属于液晶显示器的框架,但本申请涉及的是液晶显示器的中框,其位置在背光模块与液晶玻璃之间,背光模块的光要先经过中框然后从液晶玻璃上方射出,所以当中框存在缺口时会有漏光问题;而对比文件1公开的是液晶显示器背光模块的散热装置,在液晶显示器结构中即图1(a)示出的结构中的下框,其在背光模块的下方,即使存在缺口,也不会导致漏光,影响显示效果。两种框架在显示器中设置的位置不同,对于其性能要求也会不同。如对中框防漏光要求高,散热性能要求低;对于下框则没有防漏光要求,但是要确保其具有较好的导热效能。本领域技术人员在意识到液晶显示器中框的漏光问题时,不会有动机去无防漏光要求的下框中去寻求技术启示。两者技术基础没有共同性。

其次准确把握区别技术特征。具体到本案中,之所以存在上述区别特征,原因之一在于本申请中“所述第一边缘和所述第二边缘彼此契合”的方式实际与对比文件1中契合的方式也是不同的。权利要求1中“所述第一边缘和所述第二边缘设置成允许所述第一框架主体和所述第二框架主体彼此过弯成第二角度”中的情况是第一边缘和第二边缘之间具有间隙的契合;而对比文件1中第一边缘及第二边缘之间不存在间隙,并且对比文件1中通过鸠尾槽和鸠尾座的嵌合配合或者冲压铆接,使得第一框架主体的第一边缘和靠近所述第二框架主体的第二边缘紧密结合成为一体,从而不影响热能传导。所以在对比文件1的基础上也没有动机使得两者成间隙契合。

综合上述分析,基于权利要求1与对比文件1的区别,权利要求1实际要解决的问题就不在于防止折角位置漏光,而是提供一种不漏光的中框结构。那么在此基础上,现有技术仅仅给出了一体成型制备液晶框架的启示,并没有给出如何制备不漏光的中框结构的启示。

通过该分析我们得出了与观点1完全不同的结论,那原因是为什么呢?

从观点1的分析过程可以看出,观点1中仅考虑了权利要求1与对比文件1的区别技术特征本身是否常规,而忽略了其权利要求1与对比文件1技术方案上的实质区别,也就是说忽略了技术特征之间的关联。

其次权利要求1限定的范围过大,并未限定出其是液晶显示器的中框,而实际上,中框与下框由于其在显示装置中的位置不同,两者具有不同的性能设计要求。

最后在确定实际解决的技术问题时,没有从说明书记载的内容出发,忽略了技术特征在防止漏光上的作用效果。

3 总结

这里结合上面的分析再改下创造性判断的“三步法”中前两步的准确把握是运用“三步法”评判创造性的基础,最后一步显而易见性的判断,其实是基于前面的最接近的现有技术文献、回归本发明重新确定的区别特征实际解决的技术问题以及公知常识证据或其他对比文件证据等,站位本领域技术人员,判断依据以上证据能否必然得到与本发明相同的发明创造。即要还原发明的创造过程,判断区别特征产生的背景和原因,以技术问题为指引线索进行从现有技术到发明技术方案的构建,判断区别技术特征在发明中的实际作用与其在现有技术中是否相同,进而判断现有证据是否可以结合后得到本发明[4]。