城市铁路节约型敷设与环境及景观的协调优化

徐文辉

重庆市轨道交通总公司,中国·重庆 400000

1 引言

为了更好地建设城市轨道交通(铁路),以论文进行抛砖引玉,介绍特定比例的半地下半地上断面敷设的研究、处置方法,供大家参考。

2 城市轨道(铁路)地面敷设的各种因素影响

①地面敷设轨道(铁路),对积水腐蚀,可用路堤泄水或带纵向坡度的路堑引流来解决,但路堤堆筑工作量大,要影响城市景观;路堑要解决弃土的处置。

②对道路交叉节点的干涉,用立交解决,但要增加将来的道路改造难度,其中,上架要增加噪声和景观影响,地下穿越投资较大。

③防治垃圾污染和安全隐患,用巡查和清扫,虽简单,但投入人力较多[1]。

3 综合兼顾、进行全面协调优化的建设办法

本办法综合了地面敷设方式的节资和半地下槽形敷设方式的降噪排水特点,通过必需的辅助设施的巧妙联系和各种尺寸优化,兼顾了城市轨道(铁路)和城市生活工作的各自需求,在整体和各方面都基本实现了协调互助[1]。

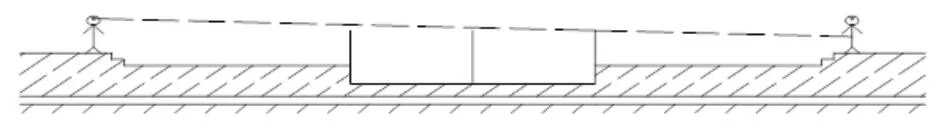

其方案形式如图1所示,将往返车道并列合建在街道的中央隔离带上,形成路堑,使铁路轨面下降0.9m,较浅,不干涉地下管线,并将挖掘路堑的土石方平堆在两侧人行道上,使人行道高于汽车路面0.4m,如图1的两侧所示,通过增设一级台梯联接汽车路面,利用台梯可以行走来保证人行道宽度不变。

在紧靠路堑侧壁结合公路边缘,竖立相对铁路轨面高为2.6m 的吸音墙板来隔音,并兼做公路保坎和防撞护墙的混凝土模板,随着浇注凝结而自然固定成墙,形成相对于汽车路面高为1.7m,相对人行道地面高为1.3m 的两面并列长墙,来起隔音、护栏、防垃圾入侵作用。同时使3.8m 高的列车上部外露1.2m 左右,以利于通风、采光、防灾,并通过升高的人行道配合隔音墙的恰当高度,使街道两边的行游人员能互相看清,而不影响景观和商店的吸引力,如图1的左右两人的视线所示。

图1 城市铁路及街道横剖与两侧行人对看示意图

其中将往返列车轨道合并建在公路中央隔离带,既不干涉汽车联系人行道,又可比分建铁路少建两道保坎和隔音护墙,还可用公路宽度来增加衰减噪声的路程。在路堑的往返列车轨道之间,加建1 道吸音隔音墙,以增加吸音隔音效果,并配合左右外墙,为将来可以经济方便地加建上盖作为顶面公路,留下桩基用地[2]。

4 综合兼顾、全面协调优化相关因素的建设办法的效果分析和影响预防

4.1 节省资金效果

①与地铁投资5.0×108元/km 相比,地面敷设可节约建设投资3.0×108元/km 以上。

②与高架方式或半地下深路堑方式的投资相比,可节约建设投资1.0×108元/km 以上。

4.2 隔音效果分析

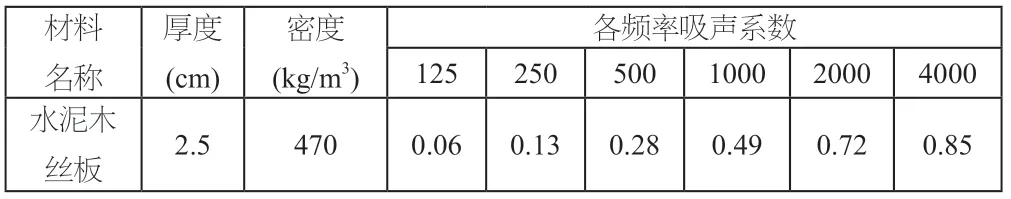

若用高于铁道轨面2.6m 的水泥木丝板作隔音墙,则环保清洁、经济耐用,其吸声系数见表1是可以实现隔声目标的。

表1 材料吸声系数表

4.2.1 实测噪声数据的借鉴

笔者所在公司于2004年4月考察了中国北京、长春、大连3 市的城市铁路噪声和防治情况,发现在相同条件下,碎石道床的噪声最小,在距铁轨40m 外,可降到70dB 以下。故用碎石道床配上路堑、隔音墙、防振垫圈、防振扣件和绿化等,则可使噪声在距铁轨30m 外降到70dB 以下[3]。

4.2.2 吸音隔音模式的理论分析

图2是噪声传播阻隔吸收示意图,图中隔音墙相对于铁道轨面的高度为2.6m,与列车两侧面的距离均为0.6m,起始噪声主要被限制在隔声墙与列车外侧壁之间。根据波的发射角与波源直径及波长的关系是公式(1)sinθ=1.22(λ是波长;d 是波源直径,即传递波的间隙尺寸),则高频率声波因波长λ小,散射角小,近似直线传播,如图2中所示的轮轨噪声传播线路一样,将被多次反射和折射吸收后,才从隔声墙顶倾斜散射出去。根据表1所列的材料吸声系数可以得知,声波频率越高,在折射时,被吸收减弱的程度越大,而可以使噪声在图2所示的多次反射折射吸收后减弱很多;再加上从墙顶散射出去时,近似直线传播的程度越强,从而使高频声波将与地面成倾斜角度地从墙顶向铁道两侧传播,增加与路边房屋的路程,达到使噪声被吸收减弱得更多之目的。

因此,依据轮轨生产的噪声是以高频率为主的,则可以使轮轨噪声在图2所示传播的多次反射折射后,再加上声波上倾而增加了到房屋的传播路程,则可以使噪声在距铁轨30m 外被吸收衰减到70dB 以下。同时因接近直线性散发而使公路和人行道等低空区域形成如图2两侧所示的声影区,达到更好的降噪目的。

图2 噪声传播阻隔示意图

如果在隔音墙内壁附生有绒状苔藓和爬壁藤等,则吸声效果更好,还起绿化美化作用。

4.3 视野保护

①从图1所示的两人对看情况可知,墙余下高度相对人行道只有1.3m,查《工效学基础》的表1所列数据可知中国较低人体地区(四川)的成年女性平均眼高为1.420m,因而可知人行道上的行人平均眼高至少高于隔声墙0.120m,再加上图1中越过墙顶的视线下斜而增加的视野,使成人一般都可以看清对面墙背后的行人腰部以上情况,而不影响对人和商店的观察效果,还能使人产生兴趣,因为他们可以感到“虽有墙遮壁蒙,仍可见人笑花红”。

②对列车上乘客的视野保护。体现在列车高度在3.8m以上,比2.6m 高的墙高1.2m,可使站坐乘客视野无碍,畅观窗外。

4.4 地下管线的保护

地下管线的保护体现在重要管线一般埋深较大,如图1下部所示1.0m 深的路堑是不会干涉它的,可用增加盖板进行保护。普通管线深度多数大于1.0m,受干涉的少数又容易改埋。

4.5 行人横穿的预防

行人横穿的预防体现在形成了如图1上部所示的高于公路1.7m 的连续墙,使人很难翻越。还可促使行人只能走处于车站的天桥(地道)过对面去,而增强车站吸引客流效果。

4.6 外界垃圾入侵的预防

外界垃圾入侵的预防能由1.7m 高的连续墙来遮挡完成。

4.7 墙体景观美化

将高于公路1.7m 的墙体外侧面上种上爬壁藤,插入广告画来美化增收,或分段绘制浮雕壁画,则随着墙体的蜿蜒展露,自然产生“壁画广告映绿墙,无尽画廊舞彩裳”的效果。

5 结语

通过对综合兼顾全面优化办法的阐述和效果分析,不难看出:“浅路堑配隔墙、辅以垫高的人行道”,既可大幅度节省城市轨道交通的投资,又能控制噪声影响,还能保护和发展其他方面的需要。建议支持深入研究并推广建设。