仿生静电纺水凝胶纤维束支架在脊髓损伤修复中的效果研究

钟 磊,许 猛(通讯作者)

(吉大二院关节外科 吉林 长春 130000)

脊髓损伤是临床常见的病症,表现为患处以下肢体功能障碍,给患者造成身体、心理严重影响。目前,临床治疗方法主要有手术、细胞生物工程等方法,但均有一定局限性[1]。近年来,随着现代组织工程技术发展,生物组织工程植入逐步成为脊髓损伤治疗新方向。生物组织支架植入能够发挥桥接损伤部位、抑制和阻断胶质疤痕生成,以及为损伤处到远端轴突的组织再生提供重要的引导作用。水凝胶是组织工程中常用的材料,有着良好生物学特性[2]。静电纺丝是一种新型纤维制备技术,应用该技术能制出定向性纤维,实现良好的仿生效用。通过动物模型实验对基于静电纺丝的天然水凝胶纤维束支架在脊髓损伤修复治疗中的效果,现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

2020 年1 月—2021 年1 月开展构建脊髓损伤动物模型研究,实验动物:40 只大鼠均为雄性,体重200 ~250 g,平均(210.5±16.8)g。由吉林大学实验动物中心提供。置于恒温23 ~25 ℃,湿度45%~60%,光照12 h/d 的室内饲养。日常饮食灭菌处理,方案一致。饲养2 周后随机分成试验组和对照组,均为20 只。

实验器材:电子显微镜、光学显微镜、手术刀片、线剪、血管钳、缝合三角针、咬骨钳等器械。

1.2 方法

(1)支架制作:试验组大鼠采用仿生静电纺水凝胶纤维束支架:将500 mg 的GelMA 加入到5 mL HFIP 中制备成静电纺丝溶液,避光下将0.5 g 的2-羟基-4'-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮溶解至10 mL 无水酒精成光交联液,然后装至5 mL 注射器内,再通电处理,于距注射器嘴20 cm 处置平行电极,间距30 mm,于电极杆间产生平行的定向纤维膜,收集,叠加成纤维膜,再卷成圆柱纤维束,然后置于光交联液内用紫外线照射1 h 后交联,用PBS 浸泡冲洗数次,去除多余光交联液,备用。对照组大鼠采用常规明胶水凝胶纤维束支架:将500 mg的Gelatin 溶于5 mL 的HFIP 中形成Gelatin 溶液,装于5 mL 注射器内置于微量注射泵上,通电,在距注射器嘴20 cm 处置平行电极,间距30 mm,通电后形成平行定向纤维膜,收集,叠加成纤维膜,卷成圆柱纤维束,再置于2%戊二醛+乙醇溶液内24 h 交联,用PBS 浸泡冲洗数次,去除多余光交联液,备用。(2)模型构建及支架置入:对大鼠麻醉,以T9 为中心做一道3 cm 左右纵切口,分开椎旁的肌肉,再开椎管,使T8 ~10 脊髓暴露,对右侧脊髓半切成3 mm 长缺损,模型建立完成。然后用0.9%氯化钠溶液冲洗,在缺损处分别置入修剪合适的纤维束支架,试验组和对照分别用制备好的纤维束支架,完成后逐层缝合。术后肌内注射抗生素3 d。

1.3 观察指标

(1)运动功能评估:在术后1、4、8、12 周应用BBB 量表评测大鼠模型下肢运动功能,将模型大鼠放到相对空旷的区域让其自由行动5 min,每只均由2 名不知分组的研究人员一一评价,取平均值。(2)脊髓组织细胞学:两组大鼠均在术后第12 周麻醉处死,取出术中脊髓包埋处理,进行染色处理,应用专业软件定量测定星形胶质细胞、血管内皮细胞的染色情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计分析软件,计量资料以均数±标准差(± s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料以频数表示。P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

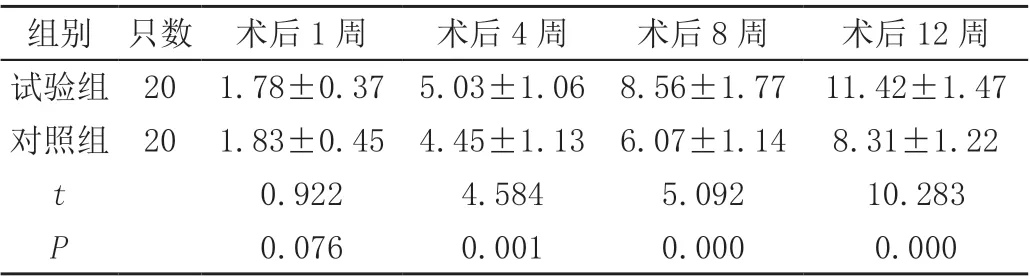

2.1 两组模型大鼠术后运动功能恢复对比

在术后测定,术后1 周两组大鼠比较差异无统计学意义(P>0.05);术后4、8、12 周时试验组大鼠BBB 评分均显著高于对照,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组模型大鼠术后不同节点运动功能评分比较( ± s,分)

表1 两组模型大鼠术后不同节点运动功能评分比较( ± s,分)

组别 只数 术后1 周 术后4 周 术后8 周 术后12 周试验组 20 1.78±0.37 5.03±1.06 8.56±1.77 11.42±1.47对照组 20 1.83±0.45 4.45±1.13 6.07±1.14 8.31±1.22 t 0.922 4.584 5.092 10.283 P 0.076 0.001 0.000 0.000

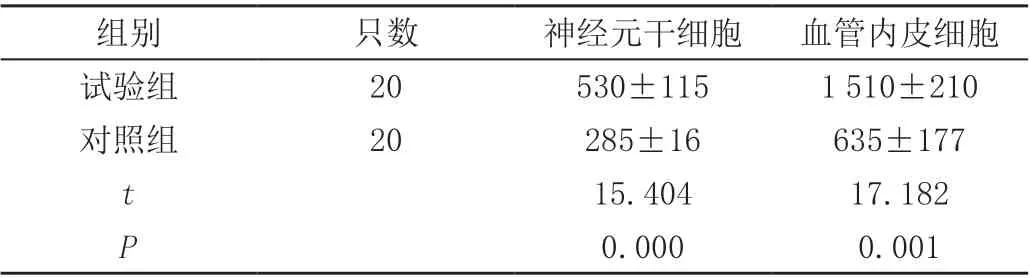

2.2 两组模型大鼠术后脊髓组织细胞学对比

在术后12 周测定,试验组模型大鼠的脊髓中神经干细胞、血管内皮细胞的染色光密度均显著高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组模型大鼠术后脊髓组织细胞学染色荧光强度比较( ± s)

表2 两组模型大鼠术后脊髓组织细胞学染色荧光强度比较( ± s)

组别 只数 神经元干细胞 血管内皮细胞试验组 20 530±115 1 510±210对照组 20 285±16 635±177 t 15.404 17.182 P 0.000 0.001

3.讨论

当前,脊髓损伤修复治疗仍是临床很大挑战,原因在于人类中枢神经系统再生能力弱,尤其是严重挫伤与横向损伤时,预后较差,严重影响患者生活质量,也给患者家庭和社会带来很重负担。近年来,虽有诸多研究取得较好成果,但对急慢性脊髓损伤的针对有效的治疗措施不多。一直以来,支架材料是生物组织工程一个科研焦点。诸多研究表明生物支架在中枢神经系统修复治疗中具有递送细胞和药物功能,可实现良好修复效果。但从临床研究和实践看,当前尚无强度佳、生物相容性良好的支架。尽管胶原蛋白已成为具有良好相容性有前景的生物材料,但其低机械性能限制其应用。

静电纺丝支架就是利用静电纺丝技术将含有高分子聚合物溶液制成悬浮的小液滴,再通过高压电场将由小液滴形成射流吸附在接收板上,接收板上射流经自然冷却至溶剂挥发后形成纺丝纤维束,将纺丝纤维束多层叠加后形成静电纺丝支架。制得的纺丝相互交叉,同时在纤维间留有一定空隙,使其有较高的比表面积[3]。静电纺丝支架所形成高比表面积和孔隙结构与体内的细胞外基质有着相似的结构,有利于细胞在支架上黏附和生长。国外研究发现细胞可以沿静电纺丝纤维方向定向生长,该特性在组织生物工程应用中有着积极意义。基于此,提出应用天然水凝胶通过静电纺丝技术制成生物支架,结果显示,试验组大鼠术后4 个月开始BBB 评分高于对照组,表明仿生静电纺水凝胶纤维束支架能更好促进损伤脊髓功能恢复,且随着时间延长,康复效果越好。同时,在术后12 周时,试验组的分数为对照组1.5 倍左右。另外,在术后12 周进行测定,试验组模型大鼠脊髓中神经干细胞、血管内皮细胞的染色光密度均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。由此说明,在仿生静电纺水凝胶纤维束支架中,神经元相对更多,且星形胶质细胞较多。

BBB 评分是用于评测脊髓运动功能恢复的重要、敏感性工具。诸多研究已证实椎管附近的NSC 具有多项分化潜能[4-5]。该类细胞可因损伤诱导增殖并分化成星形胶质细胞、神经元等。因而,该类干细胞可用于脊髓损伤内源性修复细胞来源。仿生静电纺水凝胶纤维束支架因其在促进组织血管化方面有独特优势。相比物理扩散,血管能够更好地为组织提供必要的营养物质,并能有效去除代谢性物质。从术后标记血管内皮细胞荧光强度看,试验组大鼠的血管再生整体更优。

综上所述,仿生静电纺水凝胶纤维束构建的生物支架在脊髓损伤修复治疗中有显著效果,优于常规明胶生物支架,能够更好促进神经干细胞迀移,诱导分化神经元,且促进血管生成,有着重要价值。