复杂地层水下盾构隧道工程难点及关键技术研究与展望*

唐少辉 张晓平 刘 浩 张亮亮 张 健 陈 鹏 白 坤 吴 柯

(①武汉大学土木建筑工程学院,岩土与结构工程安全湖北省重点实验室,武汉 430072,中国)

(②武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉 430072,中国)

(③中铁第四勘察设计院集团有限公司,武汉 430063,中国)

(④济南城市建设集团有限公司,济南 250031,中国)

(⑤中铁十四局集团大盾构工程有限公司,南京 211800,中国)

0 引 言

自1825~1843年英国土木工程师M.I.Brunel首次采用盾构法修建泰晤士河隧道以来,盾构设备经历了手掘式、挤压式、半机械式、机械式等主要型式,自动化程度越来越高,地质适应性越来越好,应用范围也越来越广(石振明等, 2018; 王浩杰等, 2019; 王亚暐等, 2019)。特别是进入21世纪以来,随着经济一体化需求日益迫切和地下公共交通网络蓬勃发展,高度自动化的泥水盾构、异形盾构和双模盾构以其施工速度快、成型质量高、安全性能好、对环境影响小等优越性能,已经成为修建城市越江跨河交通隧道的主要施工设备(商拥辉等, 2015)。统计结果表明,截止至2016年底,仅在我国境内采用盾构法修建的水下隧道已达70余座(肖明清, 2018)。如表1所示,以南京长江隧道、济南黄河隧道、佛莞城际铁路狮子洋隧道、南湖路湘江隧道、沅江过江通道、上海外滩通道、钱江隧道等为代表,它们广泛分布于长江、黄河、珠江、湘江、沅江、黄浦江、钱塘江等各大水系干支流上,极大缓解了城市交通拥堵,有效促进区域经济发展。

表1 国内近年来在建或已建的代表性水下盾构隧道

伴随着众多标志性越江跨海隧道工程的建成和投运,我国在江(海)底复杂困难地层盾构施工关键技术研究方面已取得长足发展和显著进步(杨文武, 2009; 张晓平等, 2017)。文献调研结果显示,国内众多专家和学者已经从复杂地质应对策略、盾构设备选型方案、岩机相互作用原理、掘进施工方案优化、衬砌结构承载性能等多个角度对盾构隧道安全高效施工技术问题进行了详细的探讨和分析。其中,杨书江(2016),李波等(2019)针对厦门海域球状风化花岗岩地层和武汉长江底部上软下硬、软硬交替复合地层进行分析,提出了具有针对性的螺旋传输机磨损断裂应对策略和刀盘结泥饼防治措施。蒋超(2016)基于佛莞城际狮子洋隧道和沿海城市某海底隧道的工程特点及地质条件进行探讨,改进了气垫式泥水平衡盾构和泥水-土压双模盾构的设备整体选型方法与关键部件配置方案,解决了泥水盾构舱内岩体滞排问题。程池浩等(2017)和李建斌等(2019)对隧道施工过程中“围岩-盾构”系统相互作用机制进行研究,通过改性地质条件、改良设备构件、优化施工参数完善了长距离高水压越江跨海隧道盾构地质适应性分析方法。邢慧堂(2010),吴世明等(2011),刘方等(2018),安宏斌等(2019),从浅覆土始发软弱地层扰动特性,下穿堤防风险分析及保护措施,江中深槽区安全掘进控制技术,富水砂层无端头加固接收方案等方面优化了复杂困难地层盾构隧道掘进施工方案体系。何川等(2007),封坤等(2010)从孔隙水压、结构刚度和接缝形式等方面着手,对管片环的受力、变形及抗裂等性能进行分析,揭示了水下隧道结构破坏内在原因和基本规律,为提升高水压渗透地层盾构隧道衬砌结构承载稳定能力提供了理论指导。上述研究成果推动了国内越江跨海隧道建设的发展和进步,但大多针对某一盾构隧道工程所遇到的具体问题,而对近年来国内水下隧道施工过程中所取得的整体技术突破和未来发展趋势仍缺乏讨论和研究。

本文以近年来国内已建和在建的典型越江跨海隧道工程为案例,从地质条件、施工技术、项目管理等多个方面进行系统分析,归纳了南京长江隧道、济南黄河隧道、南京地铁10号线越江隧道、苏通GIL综合管廊工程、厦门地铁2号线海底隧道等国内代表性复杂地层水下盾构隧道建设过程中所遇到的技术难题,提炼了适用于高磨蚀性砂卵石地层、高水压强渗透性地层、高黏粒粉质黏土地层、江底富含沼气地层、海域密集孤石群地层等复杂困难地质环境的水下隧道施工成套关键技术,并从地质环境复杂化、盾构设备多样化、掘进施工智能化等多个角度对越江跨海隧道工程未来发展趋势进行展望。

1 复杂地质条件水下隧道工程难点

1.1 高磨蚀性砂卵石地层盾构刀盘刀具磨损严重

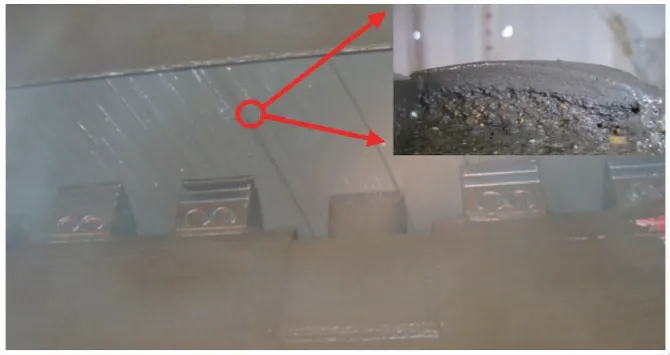

砂卵石、卵砾石地层广泛分布于我国长江中下游江底。以南京地铁10号线越江隧道为例,地层中的卵砾石颗粒粒径多为5~50mm,部分高达60~90mm,个别超过110mm,石英含量为20%~50%。试验结果表明:卵砾石的点荷载强度为54~252MPa,平均值为150.70MPa。越江隧道施工期间,密集的大粒径、高强度砂卵石、卵砾石将对盾构刀盘造成强烈的冲击和摩擦。切削刀具在冲击荷载和摩擦负荷的作用下初次磨损加剧(图1)。此外,渣土中的砂卵石、卵砾石颗粒极易沉淀离析,富集在刀盘前方和开挖舱内,对刀盘刀具造成严重的二次磨损。如何降低砂卵石地层中摩擦负荷作用对刀盘刀具造成的过度磨损,避免卵砾石地层中冲击荷载作用给刀盘刀具带来的异常磨损(合金崩裂、刀具脱落等)成为长江中下游地区南京长江隧道、南京纬三路过江隧道、南京地铁10号线越江隧道等长距离越江盾构隧道施工期间亟需解决的技术难题。

图1 高磨蚀性砂卵石地层刀具磨损(Barzegari et al.,2015)

1.2 高黏粒地层盾构隧道施工泥饼淤积问题突出

高黏粒含量粉质黏土地层颗粒粒径小,造浆能力强。隧道施工期间,泥水处理系统通过简单的筛分、过滤和沉淀往往难以彻底实现渣浆分离(王承震, 2015)。高比重的含渣泥浆将通过进浆管再次被运送至掌子面,不仅给泵送系统造成了极大压力,而且使刀盘刀具极易淤积泥饼。随着掘进距离增加,泥浆比重不断增高,环流系统正常携渣能力和刀盘刀具切削效率势必都将受到严重制约。

以扬州瘦西湖隧道为代表,黏土地层的标贯值为29~35,含水率约为21%,塑性指数高达17.7%~22.4%,黏粉粒含量在90%以上。泥水盾构在高黏粒含量粉质黏土地层中掘进,环流系统运行效率显著降低。当搅拌力度不够或泵送压力不足时,高黏度、大比重的泥浆难以及时排放和分离。黏粒极易黏附刀具形成泥饼。随着泥饼淤积厚度不断增加,刀盘扭矩持续增长,最终诱发盾构掘进参数异常。工程经验表明,因携渣困难、泥饼淤积(图2)和管线堵塞导致的盾构停机和开舱清理已经成为制约施工效率的重要因素(戴洪伟, 2015)。

图2 开挖舱内泥饼淤积

1.3 高水压强渗透地层盾构隧道开挖面稳定性差

泥水盾构掘进期间,通过向刀盘的开挖舱和气垫舱内加入膨润土泥浆,在开挖面前方形成一定厚度的高黏致密泥膜(图3),进而在泥膜外侧施加泥浆压力用于平衡泥膜内侧水土压力,以维持开挖面的稳定性。泥浆压力过小,容易引起变形破坏和地表沉降; 泥浆压力过大,则会导致泥膜劈裂和地表隆起。上述两种不良工况都极易诱发开挖面失稳破坏。尤其是对于以南京长江隧道为代表,水土压力高达6.5bar,地层渗透性系数超过10-2cm·s-1的砂卵石地层,当采用大直径泥水盾构施工时:一方面,高水土压力条件下强渗透性地层中数量众多的局部孔隙极易形成渗流通道,膨润土泥浆往往难以及时进行淤堵形成微透水或不透水的致密泥膜(刘泉维, 2014); 另一方面,大直径盾构隧道开挖面积大,顶部和底部所需支撑压力差距往往超过1.0bar。若不及时采取措施,开挖面极易失稳,造成覆土塌方涌入开挖舱和刀盘抱死无法转动等不良后果。

图3 隧道开挖面黏性致密泥膜

1.4 江底富含沼气地层施工燃爆事故风险大

进入全新世以来,长江三角洲逐渐向浅海伸展,潮汐流波及深度以下的前缘斜坡和三角洲,长江下游摆动形成的低流速缓坡区等微地貌环境都有利于有机质快速堆积和埋藏,为浅层天然气富集提供了丰富的物质基础。长江三角洲浅层气是未经运移的原生生物气,主要富集于末次冰期以来的沉积层序内。河口湾-河漫滩和浅海相泥质沉积物既是气源岩,又是区域盖层; 河口湾-河漫滩和河床相砂质沉积物为主要储气层。

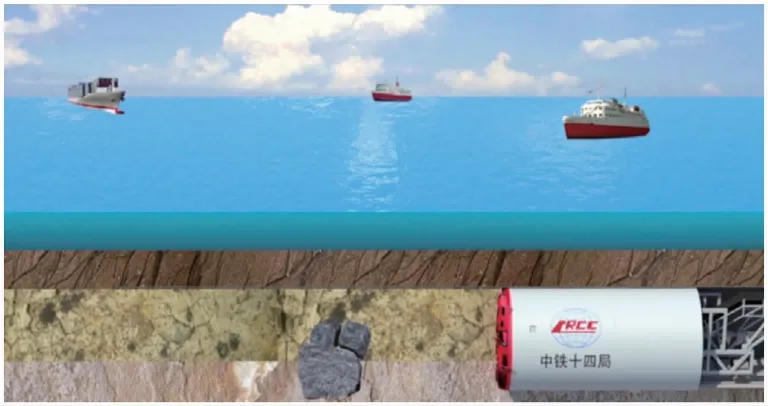

在长江三角洲区域进行水下盾构隧道施工易遇到富含沼气地层(图4)。以苏通GIL综合管廊工程(张晓平等, 2018)为代表,岩土工程勘察结果表明:沼气呈扁豆体状、团块状、囊状局部集聚分布于盾构隧道掘进区间DK1+0~DK1+780范围内,主要成分甲烷(CH4)占比85%~88%、氮气(N2)占比8%~10%、氧气(O2)占比2%~3%。单点最大储气量约为5.0m3,关井气体压力为0.25~0.30MPa。在富含沼气地层中进行盾构隧道施工极具挑战。一方面,沼气极易遇上明火诱发瓦斯爆炸、甲烷燃烧、甲烷窒息等安全事故; 另一方面,随着沼气持续泄漏,刀盘前方土体将受到不同程度的扰动,开挖面高黏致密泥膜一旦发生破坏,极易导致塌方和涌水等工程事故。

图4 静力触探过程中沼气喷涌

1.5 海域地质碎裂带与密集孤石群工况极端复杂

在海域复杂环境中进行盾构隧道施工,极易遇到地质碎裂带、密集孤石群和基岩凸起等不良地质状况(杨书江, 2016; 陈晓坚, 2019)。受探测技术、处理方法、作业环境等众多因素的限制,碎裂岩块、海底孤石、基岩凸起在预处理阶段难以彻底被清理。它们残留在掘进区间内极易卡死刀盘或堵塞闸门(图5),进而诱发刀盘刀具过度磨损、开挖面失稳破坏、掘进效率下降等工程问题。

图5 碎石机在舱内破碎孤石

以厦门地铁2号线海底隧道(陈建福, 2019)为例,海沧大道站—东渡路站区间的沉积岩中存在抗风化能力较强的硬夹层,风化带中存在随机分布的球状风化体(孤石),埋深主要集中在0~20m范围内,球径大多不超过4m,天然抗压强度介于45~50MPa和100~110MPa 之间。泥水盾构在形状大小各异、强度不一的孤石群地层中掘进容易产生卡刀、斜刀、掉刀、刀具偏磨等不良状况。此外,隧道掘进过程中滚刀很难产生足够大的反力将孤石破碎,它们会长期存留在刀盘前方,沿掘进方向移动。不仅对周围地层造成扰动,而且对主轴承和钢结构产生损伤。

2 复杂地层水下隧道施工关键技术

2.1 高磨蚀性砂卵石地层盾构刀盘刀具配置技术

2.1.1 砂卵石地层刀盘刀具配置技术

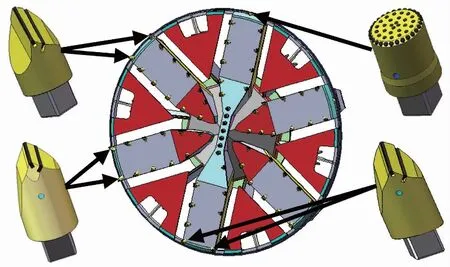

砂卵石地层是一种土体粒径不均,内摩擦角大,咬合不稳定,扰动后易崩塌,强度低于裂隙岩层的不稳定地层。郭信君等(2013)和李雪等(2015)借鉴南京长江隧道和南京地铁10号线越江隧道施工经验,提出了基于“犁松原理”的盾构刀具切削理论,揭示了砂卵石地层隧道掘进过程中“以先行刀和鱼尾刀犁松为主,以切刀和刮刀搅动和剥落为辅”的刀具切削内在规律(图6)。通过对比有无先行刀保护情况下的刮刀磨耗系数,论述了常压可更换式先行刀布置的必要性,提出了“多层次常压可更换刀具”的设计理念。建议砂卵石地层盾构施工过程中先行刀间距取其厚度的3.5~6倍,先行刀与刮刀高差取40~50mm。较之于原方案,优化后的刀盘刀具配置方案显著提升了隧道施工效率。高磨蚀性砂卵石地层中的盾构刮刀切削距离寿命由原来不足300m提升至超过700m。

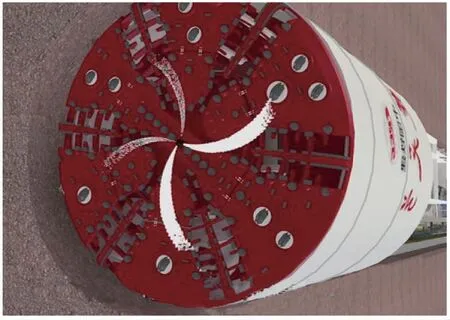

图6 砂卵石地层盾构刀盘和刀具地质适应性设计

2.1.2 常压更换刀盘结构空间优化设计

传统的(超)大直径泥水平衡盾构刀盘辐臂通常为偶数,并沿水平和垂直中心线严格对称。这种布置方式虽然有利于刀盘受力均衡,但是却给10m级泥水盾构进舱换刀造成了极大压力。受刀盘面积的限制,每个辐臂内部空间往往极为狭小,不便于换刀设备安装和作业人员操作。南京地铁10号线“穿越号”泥水盾构改进了传统对称式刀盘设计方式,采用5个辐臂样式的刀盘面板设计理念(图7)。在保证切削刀具数量和刀盘开口率的前提下,每个辐臂的宽度得以最大化。5个刀盘辐臂空腔内最多可以安装72套常压换刀装置,并可以容纳2名操作人员同时工作,单把刀具的更换时间降低至不足2h,单次停机时间降低至2~3d, 10m级泥水盾构的换刀效率得以提升,停机成本和停机风险显著减低。

图7 南京地铁10号线泥水盾构刀盘结构的优化设计

2.1.3 盾构刮刀地质适应性改进设计

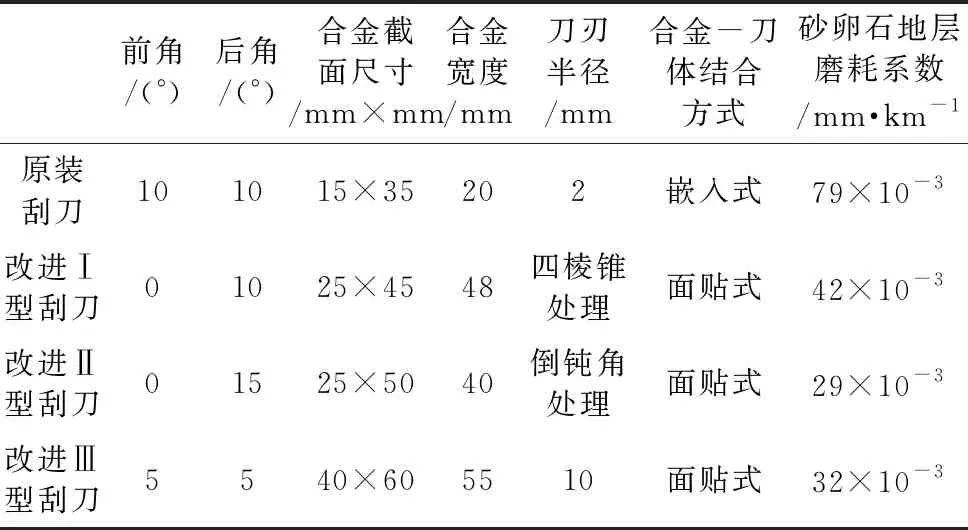

砂卵(砾)石地层盾构隧道施工过程中极易发生合金崩裂、刀具脱落和槽内翻转等不良状况。以南京长江隧道为例,泥水盾构在局部砂砾石地层中掘进不足300m时出现了周边刮刀严重磨损、刀具合金大面积脱落等现象,原装刮刀对砂砾石地层表现出明显的不适应性。郭信君等(2013)在总结原装刮刀设计不足的基础之上,分析了刮刀形状结构对刀具切削性能和磨损特征的影响,并基于“减小前角、加大后角、钝化刀刃、加粗合金”的设计理念提出了如表2所示的3种改进方案。通过在刀盘不同位置同时安装3种改进型刮刀和原装刮刀进行原位掘进试验,测试其切削性能和磨损特征。试验结果表明:当刮刀前角为0°,后角为15°,刃角为75°,合金宽度为40mm,截面尺寸为25mm×50mm,合金-刀体采用面贴结合方式时,切削效率和耐磨性能达到相对最优。此时,改进Ⅱ型刮刀磨耗系数为原装刮刀磨耗系数的37%,刀具地质适应性得以显著改善。

表2 南京长江隧道泥水盾构可更换刮刀的改进设计(郭信君等, 2013)

2.2 高压水泥饼冲刷刀及刀盘泥饼冲刷处理技术

2.2.1 高压水泥饼冲刷刀

泥水盾构在高黏粒含量粉质黏土地层中掘进刀盘极易淤积泥饼,导致刀具贯入困难,开挖效率下降。若不及时清理,泥饼将愈发密实,诱发施工参数异常等不良后果,给盾构设备带来极大威胁。有鉴于此,高压水泥饼冲刷刀被设计用于富含黏粒地层盾构隧道施工(图8)。高压水通过管道输送至冲刷刀内部通道,从表面的泥饼冲刷孔喷出。在冲刷力的作用下,淤积在周围刀具及刀盘面板上的高黏性泥饼将被迅速清理。泥水盾构在刀盘刀具无泥饼淤积的良好状态下,工作性能和切削效率得以显著提升。

图8 高压水泥饼冲刷刀

2.2.2 刀盘面板冲刷系统改造

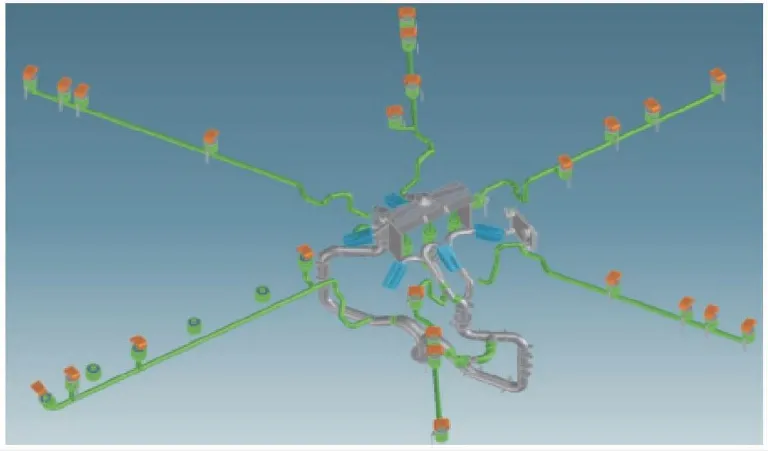

以扬州瘦西湖隧道(陈健, 2015)为代表,泥水盾构主要穿越粒径小于0.075mm颗粒高达99.6%,平均膨胀率约为76%的软黏土地层。在浸水(或泥浆)条件下,土体颗粒连接强度丧失,诱发局部崩解。崩解土体难以及时排出,容易形成刀盘泥饼或堵塞盾构舱门。为有效避免泥饼淤积制约盾构掘进效率,刀盘面板冲刷系统被进行升级改造(图9)。在经过90KWP01型液压泵增压后,主冲刷管中的浆液将被输送至中心锥回转接头,通过支冲刷管分别流入6个刀盘辐臂。每根支管中配置专用电磁阀,可独立控制冲刷液的流速和流量。每个刀盘辐臂均布设4个泥饼冲刷孔,孔外设有专用保护网罩以防止膨胀性泥块堵塞喷头而降低冲刷效率。通过对刀盘面板冲刷系统进行改造,泥水舱内泥块堆积、管线淤堵、排渣不畅等技术难题得以合理解决。隧道施工进度由改造前的一环/天增加到改造后的四环/天,泥水盾构掘进效率得以显著提升。

图9 冲刷系统的管路布置(陈健, 2015)

2.3 高水压强透水地层隧道开挖面泥浆成膜技术

强渗透性砂砾(卵)石地层颗粒级配不良,泥浆极易穿透渗漏,难以在开挖面上形成致密泥膜。盾构掘进期间浆液大量滤失,泥浆压力难以维持,致使开挖面失稳破坏。以南京长江隧道工程为例,传统旧浆在粉细砂-卵砾砂混合地层中的2h析水率高达16%(韩晓瑞等, 2008),难以适应盾构隧道开挖面稳定性需求。

为解决高压水强透水砂砾(卵)石地层泥浆成膜问题,郭信君等(2013),张宁等(2015)和闵凡路等(2017)利用自制的泥浆成膜及渗透装置,开展了不同制浆材料、环境压力、渗透模式、孔隙水压等条件下的泥浆渗透试验。通过测试滤失水量、地层孔压、泥膜厚度、闭气时间等技术参数,获得了泥膜渗透系数、泥浆压力转化率、泥膜进气值等关键指标,系统分析了泥膜的成形机理、致密程度和透气失效性能,提出了以“旧浆+废浆+制浆剂(NSHS-1和NSNS-3)”为核心的粉细砂-卵砾砂地层泥浆制备方案。工程经验表明,黏粒含量20%以上,密度1.15g·cm-3左右,黏度25s以上的泥浆2h吸水率仅为2%,形成的致密泥膜较好地满足了南京长江隧道开挖面稳定性需求(图10)。

图10 南京长江隧道泥膜制备试验

2.4 江底富含沼气地层泥水盾构施工控制技术

富含沼气地层广泛分布在长江三角洲地区,给盾构隧道施工带来严峻挑战。为防止沼气从刀盘开挖舱、盾尾密封环、管路延伸器和管片密封节间等位置渗入盾构机和隧道内部,诱发瓦斯爆炸等安全事故,盾构隧道施工期间主要可采取如下控制措施:

2.4.1 预先形成泥浆渗透带,阻隔沼气进入开挖舱

当泥水盾构在富含沼气地层中掘进时,泥浆压力应设置为略高于开挖面水土压力。在压差作用下,膨润土泥浆将穿过泥膜渗透至开挖面前方土体中。随着泥浆持续渗透,富含沼气土体将逐渐转变为泥浆饱和土体,孔隙中的沼气也将随之被膨润土泥浆所驱替(图11)。苏通GIL综合管廊工程现场监测结果显示,在采用预先形成泥浆渗透带的控制措施后,开挖舱中沼气浓度显著降低,盾构隧道施工期间未发生一例燃爆事故。

图11 沼气地层渗透膨润土泥浆

2.4.2 完善沼气监测系统,建立安全预警机制

为有效预防施工期间因沼气浓度过高而发生瓦斯爆炸或甲烷燃烧等安全事故,盾构及隧道内部应合理布置沼气监测预警系统。以苏通GIL综合管廊工程为例:盾构内部布置CH4监测传感器共计12个。其中, 7个位于压力舱和盾体中, 5个位于后配套台车上。隧道内部11个监测点布设传感器共计45个,监测点位置及传感器分布详情如表3所示。

表3 隧道内部传感器的分布情况

传感器监测数据将被传输至地面控制终端实时显示。当CH4浓度超过0.5%时,盾构和隧道内部的警示灯将被触发,轴向通风将被加强; 当CH4浓度位于0.5%~3.0%之间时,若遇到临时断电,可以启用应急发电机电源; 当CH4浓度高于3.0%时,盾构机高压电源将被切断,作业人员需从盾构和隧道内部紧急撤离。完备的沼气监测系统和科学的安全预警机制确保了隧道洞内施工安全,降低了工程事故发生概率。

2.4.3 健全抽排技术方案,缓解沼气燃爆风险

苏通GIL综合管廊工程施工期间,地层中释放的沼气极易进入开挖舱、盾构机和隧道内部,诱发瓦斯燃爆事故。为此,盾构制造商和隧道承包商联合设计了一套相对完备的沼气抽排技术方案。在开挖舱顶部,手动放气管被设计用于周期性地检查和释放聚集在压力舱顶部的沼气; 在盾构内部,考虑到存在局部通风死角,除二次通风系统外, 6台气动风机被增设在盾尾、P2.1泵吸口、管道延伸器等位置,用以保障设备安全; 在隧道内部,抽排系统被布置用于稀释沼气浓度,抽排管线直径和真空泵最大抽气量分别为100mm和20m3·min-1。

2.5 密集孤石群和基岩凸起地层探测处理技术

海底孤石和基岩突起的形状各异、大小不一,给盾构隧道施工带来严峻挑战(图12)。若不及时探测清理,极易造成刀盘刀具磨损严重、盾构掘进参数异常等不良后果。为此,陈建福(2019)针对厦门地铁2号线海底隧道实际情况,提出了以地质雷达探测、地震反射波探测、地表及海面钻探、盾构机内部探测等技术手段为核心的综合探测方案,实现了对海底地层密集孤石和基岩凸起的精确探测与感知,降低了厦门海域复杂地质条件泥水盾构施工作业风险。

图12 隧道沿线海底孤石分布示意图

为实现海底孤石和基岩凸起地层泥水盾构安全高效掘进,厦门地铁2号线海底隧道工程通过开展岩样磨蚀性试验对花岗岩、石英砂岩、安山岩、凝灰熔岩和泥质砂岩的磨蚀特征进行分析(许黎明等, 2016),揭示了岩石矿物成分与磨蚀性能之间的内在关联,为合理预测海底孤石及基岩凸起段盾构刀具磨损情况提供了依据。与此同时,工程现场通过运用海上爆破注浆、舱内静态爆破、风镐凿除、夹片预裂、链锯切割、液压劈裂等处理方法(吴载清, 2016),顺利清除了开挖区间内的海底孤石和基岩凸起,确保了复杂困难地层中泥水盾构安全高效掘进,为类似地质条件下厦门地铁3号线海底隧道工程的孤石群处理提供了技术参考。

3 复杂地层水下隧道施工技术展望

3.1 隧道工程地质条件复杂化

目前水下盾构隧道正向超大直径、超高水压、超长距离等方向发展。与之相对应,工程地质条件也正在由常规的单一软土地层向特殊的土岩复合地层,低/中等水压向高/超高等水压等方向发展(肖明清, 2018)。以南京长江隧道、济南黄河隧道、南京地铁10号线越江隧道、苏通GIL综合管廊工程、厦门地铁2号线海底隧道为代表的高磨蚀性砂卵石地层、高黏粒粉质黏土地层、高水压强渗透性地层、江底富含沼气地层、海域密集孤石群地层等复杂地质环境已经成为现阶段盾构隧道施工的技术难点。随着渤海湾海峡通道、和燕路长江隧道、汕头湾海底隧道的规划和实施,长距离地下断层破碎带、高水压岩溶区地下断层、高烈度地震区活动断层等复杂困难地层条件下的盾构安全高效掘进将成为未来水下隧道施工技术研究的重点和难点。

3.2 盾构设备掘进模式多样化

随着水下隧道工程需求与日俱增,单一模式的常规型盾构设备已经愈发难以适应日益复杂多变的工程地质状况、水文地质条件和施工作业环境,形状各异、模式多样的异形盾构和多模盾构正逐渐被开发用于适应复杂困难地层隧道施工。在异形盾构方面,目前大断面马蹄形和矩形盾构设备已被应用于蒙华铁路白城隧道和中州大道下穿隧道施工。前后错开、左右对称、独立运转的多刀盘创新设计理念合理规避了开挖盲区,顺利实现了复杂困难地质条件下的全断面机械化掘进。在多模盾构方面,以泥水-土压、泥水-TBM和土压-TBM为代表的双模盾构正分别被应用于佛莞城际狮子洋隧道、荷兰德斯隧道和青岛地铁8号线隧道施工。两种工作模式之间的相互转化确保了以上软下硬、软硬交替等为代表的土岩复合地层隧道掘进效率和施工安全。随着水下隧道工程地质条件日趋复杂多变,异形盾构和多模盾构在长距离地下断层破碎带、高水压岩溶区地下断层、高烈度地震区活动断层等复杂地质环境中应用将越来越广泛。

3.3 岩-机相互作用感知智能化

我国水下盾构隧道工程施工仍存在复杂地层掘进效率低、隧道掌子面直观性差、盾构设备复杂程度高、工作人员操控差异大等缺陷和不足。因地质认知局限性、设备控制复杂性、人员操作差异性等问题而诱发的临时停机和设备故障仍是制约盾构掘进效率和隧道施工成本的重要因素。

基于大数据技术与海量数据分析,建立三维地质反演识别算法。根据盾构掘进参数与超前地质探测,实时感知并预判高磨蚀性砂卵石地层、高黏粒粉质黏土地层、高水压强渗透性地层、江底富含沼气地层、海域密集孤石群地层、长距离地下断层破碎带、高水压岩溶区地下断层、高烈度地震区活动断层等复杂的工程地质条件,全方位获取各类型地层的地质参数用以构建可视化的三维地质力学模型。结合数字化掘进试验平台,实现盾构设备智能选型、掘进参数智能决策、施工风险预测评价及人机交互与自动化掘进等功能,有助于合理规避盾构掘进风险,显著提升隧道施工效率。

4 结 论

本文以南京长江隧道、济南黄河隧道、南京地铁10号线越江隧道、苏通GIL综合管廊工程、厦门地铁2号线海底隧道等国内典型水下盾构隧道工程为研究对象,从工程地质条件、盾构施工技术、建设过程管理等角度出发,总结了越江跨海隧道的工程问题和技术难点,概述了高磨蚀性砂卵石地层、高黏粒粉质黏土地层、高水压强渗透性地层、江底富含沼气地层、海域密集孤石群地层盾构隧道施工关键技术,展望了越江跨海隧道未来发展趋势。通过研究分析主要得到以下结论:

(1)众多越江跨海隧道的建成和投运标志着我国盾构施工技术已取得显著进步,但复杂困难地层水下隧道建设仍面临着许多技术难题。以高磨蚀性砂卵石地层刀具磨损、高黏粒粉质黏土地层泥饼淤积、高水压强渗透地层开挖面失稳、江底富含沼气地层瓦斯燃爆、海域密集孤石群地层掘进困难等为代表的工程问题仍是制约水下盾构隧道施工效率的重要因素。

(2)复杂困难地层水下盾构隧道施工成套关键技术已经被提出用于合理解决国内越江跨海隧道相关技术难题。高磨蚀性砂卵石地层刀盘刀具适应性配置技术、高压水泥饼冲刷刀及刀盘泥饼冲刷成套技术、高水压强透水性地层盾构开挖面泥浆成膜技术、江底富含沼气地层盾构隧道施工控制技术、海域密集孤石群和基岩凸起地层探测处理技术有力地保障了国内大型水下隧道工程的安全高效施工。

(3)今后较长的一段时间内,我国的隧道工程建设仍将处于快速发展期,所面临的施工作业环境将愈发复杂。随着水下隧道不断向大直径、长距离、高水压等方向拓展,工程地质条件复杂化、盾构设备掘进模式多样化、岩-机相互作用感知智能化将成为越江跨海盾构隧道的发展趋势。