清代宫廷西洋画家与中国洋风艺术

撰文=郭瑜华

明末清初,一大批耶稣会士,怀着虔诚的信仰,远涉重洋来到中国传播信仰。而在这个群体中,有一群人特别引人注目,他们拥有很高的艺术素养,在宫廷内从事绘画、建筑等活动,让中西方的艺术结晶得以交融,留下了不少珍贵的瑰宝。

尤其在清代宫廷中,康雍乾三代出现了被誉为“清宫四洋画家”的意大利人郎世宁、安德义和法国人王致诚、捷克人艾启蒙。他们以自己独到的风貌在宫廷画中开启了一段颇具传奇色彩的新体画风,同时也将西洋画法与中国传统画技相结合,为丰富中国绘画体系做出了自己的贡献。

清 郎世宁 《乾隆帝后嫔妃图卷》(局部)绢本 设色 原作尺寸:52.9×688.3cm 克利夫兰美术馆藏

耶稣会士之所以会成为宫廷的艺术家,除了他们自身拥有很高的艺术素养外,也与他们的使命以及当时的环境息息相关。

新体画的开创者:郎世宁、艾启蒙

1715 年,意大利传教士朱塞佩·伽斯底里奥内不远万里来到大清,没过多久,就受到了康熙皇帝的召见。然而召见并不意味着他的传教能够顺利进行,相反,康熙认为西方教义违反了中国的正统思想,但教士们身上的科学和艺术才能可以留有大用。因此,康熙帝赐给了这位传教士第二职业——宫廷画师。他也给自己起了个中国名字:郎世宁。

这是他人生经历的一点转折,也是他艺术生涯的一个重要改变。

把郎世宁归纳于中国绘画史无疑很“突兀”。那个时代,从西方远渡重洋来中国传教,郎世宁的目的显然并不是想成为一名艺术家的,然而现实跟他开了一个玩笑。来到中国不久,郎世宁便被派遣到如意馆担任专职画师,这一当就是五十余年,历经康雍乾三朝。在这五十年中,郎世宁虽未能完成最初的目的,却将西方绘画技法与中国传统画技相结合,开创了新体画法,因深受清三代皇帝之喜爱,他留下诸多的作品也都被收入《石渠宝笈》之中。

身为历经康雍乾三代的宫廷画师,郎世宁除了每日辛勤作画之外,还通过学习汉文、满文等方式,不断了解中国文化与中国人的情感思想,并将这些融入到绘画上去。一方面是出于作为画家的主动,另一方面则是为了符合皇帝的品味。

康熙朝时,康熙本人不喜油画,因油画时间长了之后,颜色变黑,画面内容也会模糊不清,于是郎世宁便和其他外籍画家潜心研究如何用胶质颜料在绢面上作画;乾隆朝时,郎世宁因其娴熟的技巧及与乾隆的个人交情而受到重用。乾隆初年郎世宁受命画《心写治平图》(《乾隆帝后嫔妃图卷》),在图中他一方面融入了西方明暗的画法,让人物拥有立体感,另一方面做了适应中国审美的让步,画作既有西方精细写实感,又有东方含蓄优美之风。

此后,郎世宁一直都致力于探索西画中用的新路,而他也做到了。从现今留存的郎世宁亲笔画迹来看,它既有油画写实的艺术概括,又有中国传统绘画的笔墨韵味,堪称为郎世宁新体画。

郎世宁 《自画像》

左图:清 郎世宁《嵩献英芝图》立轴 绢本设色 242.3×157.1cm 故宫博物院藏右图:清 艾启蒙《白鹰图》轴 绢本设色 179.2×95cm 台北故宫博物院藏

雍正二年郎世宁为雍正祝寿的所绘《嵩献英芝图》中,就充分展示了郎世宁将西画技法与东方韵味融合的深厚功底。此图从技法上讲,造型准确、精细,以素描和明暗效果使图中物象具有比较强烈的凹凸立体感。弯曲盘旋的松树枝叶掩映,树皮斑驳,居中挺立的白鹰则极为突出,羽毛的质感很强,呼之欲出。

郎世宁逐渐的在为皇帝作画的过程中,以其严谨扎实的写实功底、注重明暗效果的绘画特色、作品整体上浓厚的欧洲绘画风格和情调,加之融合了传统中国画的写意风格确立了自己在宫廷画师中的地位。

除此之外,郎世宁还曾大力在宫廷内推行西式技法,康熙在位时期,他就向康熙帝提议建立一所绘画学校,但遗憾的是康熙帝未曾采纳这一建议。不过郎世宁也并没有就此放弃这一想法,雍正年间,学者年希尧(年羹尧之兄)就在郎世宁的帮助下,在中国首次出版了介绍西画焦点透视法的专著《视学》,序言中特别说明曾受益于翰林院画院的“郎学士”。

郎世宁虽说是宫廷画师,但是当时的生活和创作条件却并不好。他的欧洲伙伴王致诚曾在写往欧洲的信件中说起他们作画的情形:

“吾人所居乃一平房,冬寒夏热。视为属民,皇上恩遇之隆,过于其他传教士,但终日供奉内廷,无异囚禁……作画时颇受掣肘,不能随意发挥。”

又因为他不是中国人,是欧洲人,受到的限制则更多。这种生活条件一直到乾隆帝继位之后,才逐渐变好。

1766 年,郎世宁去世,年78 岁。丧礼备极哀荣,葬于城外数公里御赐的一块土地上,乾隆亲撰墓志铭,以示对这位高年传教士的永远怀念。郎世宁死后被赐予侍郎之衔,在总计536 卷的《清史稿》里,对他的全部记述是:“郎世宁,西洋人。康熙中入值,高宗(乾隆)尤赏异。凡名马,珍禽,异草。辄命图之,无不栩栩如生。设色奇丽,非秉贞等所及。”

郎世宁死后葬在北京城门外的耶稣会士墓地,与同会的利玛窦、汤若望、南怀仁等为伴。

郎世宁去世以后,他的徒弟艾启蒙接过了他的衣钵,成为乾隆中后期被重用的画家之一。艾启蒙是来自波西米亚的传教士,他到中国的时间比郎世宁稍晚一些,进入如意馆之后,向郎世宁学习西法中用之技巧,很快在宫廷画家中站稳脚跟。

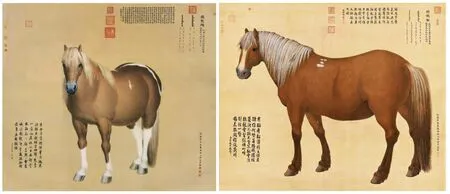

艾启蒙小郎世宁20 岁,画艺也没有郎世宁精湛。如果说郎世宁的作品是对着动物园里的活物写生而成,那么艾启蒙的作品则更像是对着博物馆里的标本描画而成,两人的画作摆在一起就可以立见高下。对比两幅同藏于台北故宫博物院的马图(郎世宁《雪点雕》、艾启蒙《踣铁骝轴》)及艾启蒙《白鹰图》与郎世宁的《嵩献英芝图》可以窥见师徒二人在画诣上的差距。

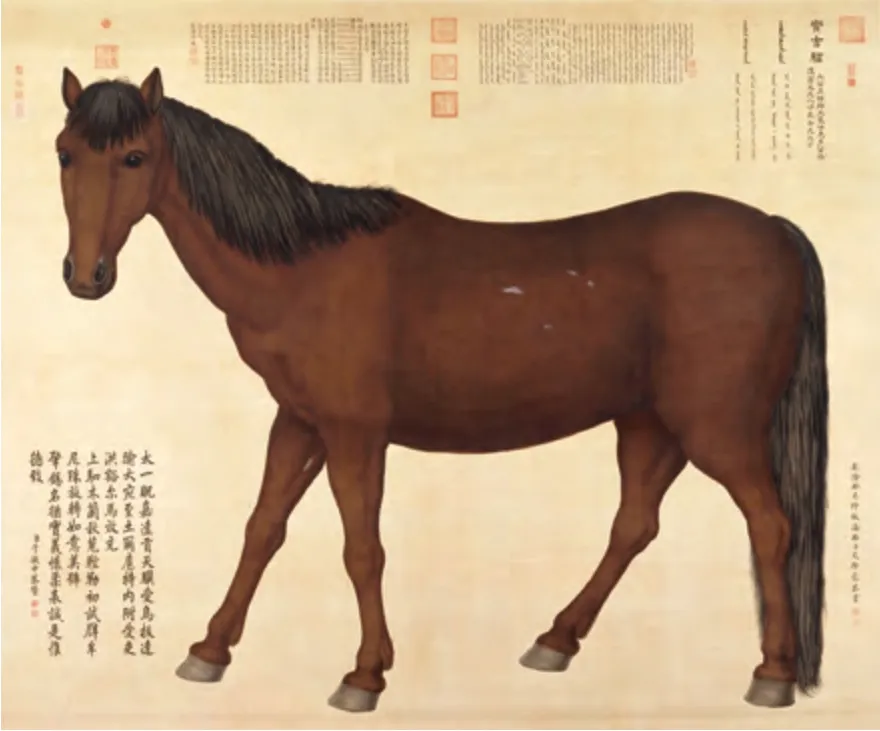

从画技上来讲,他虽然不如其师,但是他接续了郎世宁未完之事业,对进一步推进洋为中用做出了重要的贡献。他专擅绘人物、走兽和翎毛。其现今流传作品有《宝吉骝图》《十骏犬图》,前者真实描绘了土尔扈特部郡王策伯克多尔济送给乾隆帝的骏马宝吉骝之神态。纯用西洋技法,以明暗表现马之立体感和质感,造型准确;后者则运用西方的素描技法和解剖学,以短细的笔触一丝不苟地刻画出猎犬健美的体态和皮毛的质感,具有很强的写实性。

左图:清 郎世宁《雪点雕》 绢本 97×110cm 台北故宫博物院藏右图:清 艾启蒙《踣铁骝轴》轴 绢本设色 229.3×276.5cm 台北故宫博物院藏

上图:清 艾启蒙《十骏犬图》-墨玉璃 册 纸本 设色 共10开 每开24.5×29.3cm 故宫博物院藏中图:清 艾启蒙《十骏犬图》-茹黄豹 册 纸本 设色 共10开 每开24.5×29.3cm 故宫博物院藏下图:清 艾启蒙《十骏犬图》-睒星狼 册 纸本 设色 共10开 每开24.5×29.3cm 故宫博物院藏

值得一提的是从两幅画作的背景上看,完全是中式技法,应是中西方画家合作的成果,西洋画家画人物,中国画家画背景,中西方特色在一幅画被完美的表现了出来。

工细缜密的西洋画家王致诚

当“洋人画家深受清朝皇帝的重视”消息流传到大洋彼岸的异国他乡时,法国的耶稣教会为了打破以郎世宁为首的葡萄牙传教士对中国区的垄断和控制,于是便派遣一批善于绘画的法系传教士来中,王致诚就是其中之一。来中后,王致诚向乾隆皇帝进呈一幅《三王朝拜耶稣图》而受到重视,自然而然的成为了一名宫廷画家。

对于从小学习油画的王致诚来说,成为一名备受重视的宫廷画家并不是一蹴而就的,初始他便面临一个难题,因乾隆皇帝本人并不喜欢纯油画风,乾隆给王致诚下谕道:

“水彩画意趣深长,处处皆宜,王致诚虽工油画,惜水彩未惬朕意,苟习其法,定能拔萃超群也,愿即学之。至写真传影,则可用油画,朕备知之。”

迫于这样的旨意,王致诚开始学习改用中国的绘画材料和工具作画,他的中西绘画融合之路就此开始。

与郎世宁不同的是,王致诚绘画更为工细缜密,这一点也是他刻苦学习中国画技后体现出来的个人特色。他的传世作品不多,《十骏图》册就是其中一幅代表作,图中的十匹骏马乃为乾隆的坐骑,各有特色,王致诚用他细心地观察和缜密的笔墨将马的姿态一一还原出来,堪称为一件纪实作品,在很大程度上保留了西画风格。

从绘画的技法上来看,马匹形象基本上都采用西洋绘画技法塑造,且十分注重解剖结构,造型很准确。在描绘上,王致诚用精细短小的线条来表现马的形状、立体感和皮毛的质感,而不用连绵细长的轮廓线。由于他观察细致、描绘精巧,马匹皮下凸起的血管和一些转折部分皮毛的皱纹,都表现得十分逼真。每匹马的毛色和体形的特点,也都有微妙的区别。郎世宁也曾画过类似的题材,比如《八骏马图》《十骏马图》等作品,与郎世宁等人相比,此幅《十骏图》也毫不逊色,可见王致诚技艺之高超,绘画功底之深厚。

组图:清 王致诚《十骏马图》册(局部)纸本设色 十开 每幅24.2×29.1cm 故宫博物院藏

另一幅《王致诚乾隆射箭图屏》更是从构图上有了新的创造,图中乾隆帝虽为主角,但画家并未将其放在画面中间,也并不像以往那样将皇帝画的分外高大,以示帝王的高贵。观者在看到画面之时,就好似在看一幅照片一样真实,它既不属于法国油画,又不属于郎世宁新体画,而是迎合乾隆品味略有损益的画,充满个人特色。

不仅如此,王致诚还参与了圆明园的部分建筑的设计与督造,同郎世宁等人共同合作创圆明园的部分建筑修建的图纸——《圆明园铜版画册》,该图纸比例精细、构图合理。如今虽不得亲眼看见万园之园到底什么模样,但通过这一画册可以略微窥见圆明园壮观宏伟的面貌。

王致诚本人也十分喜欢中国的文化,尤其是建筑,极为钦佩。他在一封写往欧洲的信里高度的赞美了圆明园:

“此地各物,无论在设计和施工方面,都浑伟和真正美丽。因为我的眼睛从来不曾看到过任何与它相类的东西,因而也就使我特别惊讶……中国人在建筑物方面所表现的千变万化、复杂多端,我惟有佩服他们的天才弘富”。

王致诚自乾隆年间来华后,一直待在中国作画,于乾隆乾隆三十三年(1768年)去世,终年六十六岁。王致诚虽没有郎世宁波澜的开山之功,但他在传播、推动西洋画风与中式绘画融合作出了自己的贡献。

宏大叙事擅长者安德义

开创和延续清宫院新体画派的“四洋画家”的最后一位,是来自罗马奥斯汀天主教会的传教士安德义。由于曾经中途离开宫廷,任天主教北京主教,安德义的名气并没有师傅郎世宁和另外两位师兄高,甚至于胡敬《国朝院画录》中,对于安德义署名的独幅画作都鲜有记载。现今之人对他的生平知之甚少,只知他也是乾隆年间来华的传教士,与郎世宁、王致诚、艾启蒙等人是同僚,对于安德义的画风,有一些学人评价道:“构图比较平淡,人物的动作较为雷同,画艺平平”。但是能被列入清宫四大洋画家之中,也必然有其独到之处。

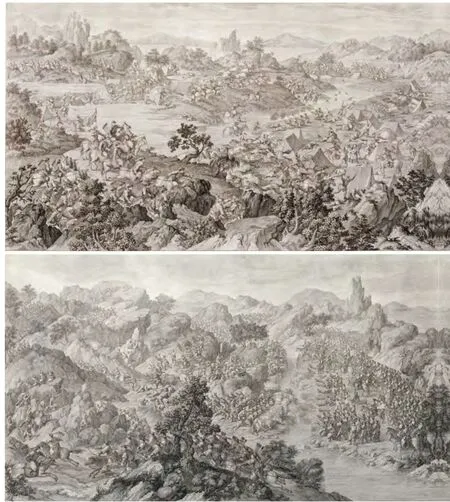

作为“四洋画家”的安德义虽不如前辈郎世宁、王致诚等人画技精湛,但其壮阔的绘画风格却使得他的画作充满冲击感与力量感,这样的画作恰恰可以生动展现满人文治武功的能力。加之乾隆年间清朝边疆时有战事。为了歌功颂德,于是在战争结束后的乾隆三十年(1765年),安德义与其他几位西洋画师奉旨绘画《平定准噶尔回部得胜图》,该图全面反映了清乾隆时期平定额鲁特蒙古准噶尔部达瓦奇叛乱以及平定天山南路回部维吾尔大小和卓木叛乱的重大战争场面,实为纪念西域作战的庆功图。为了以示后人,乾隆还命人将其送往欧洲制成铜版画,形成了今天的《平定准噶尔回部得胜图》法国铜版印本,共有16 幅。

清乾隆 郎世宁、王致诚、艾启蒙等绘《万树园赐宴图》轴 绢本设色 221.2×419.6cm 故宫博物院藏

清乾隆 艾启蒙《宝吉骝图》轴 绢本设色 228.5×275cm故宫博物院藏

安德义包揽了其中的六幅,包括《库陇癸之战》《格登鄂拉斫营卜图》《伊西洱库尔淖尔之战》等画作,画面都采用全景式构图,真实的反映战争的规模、过程与全貌。例如,在《库陇癸之战》一图中,画面分近、中、远三景,近景山坡树丛中,清军将领居高临下在指挥作战;中景为清军骑兵冲击叛军营地,叛军以火器射击,企图阻止渡河的清军;远景中叛军溃败逃往山里,清军在后乘胜追杀。作战的过程和双方的阵势都一目了然,给观者以完整和明晰的印象。但仔细观察画中人物,却如前人评价的那样,工笔之法扎实不假,但却几近雷同,甚至给人以复制粘贴的感觉。不得不说这是清代宫廷画中西洋一派的遗憾败笔。

壮阔的绘画风格使得安德义的画作更具力量感和视觉冲击效果,满人的骑射和征服欲望也许更适合用这种宏大笔法来体现。这大概也是乾隆将包括安德义在内的“四洋画家”委以重任,主持创作《乾隆平定西域战图》铜组版画的关键所在。

结语

乾隆三十三年后,郎世宁、王致诚等人相继去世,艾启蒙和安德义则忙于教务,此派画风逐渐没落。乾隆皇帝之后,来华的传教士也有许多,再也未能达到清三代时期的欧洲画风如此鼎盛时期了。西洋四画家给古老的帝国带来的一阵“西风”,虽然影响微小却依旧弥足珍贵。郎世宁的破斧开山;艾启蒙的接续发展;王致诚的工细缜密;安德义的宏大叙事都悄然改变了帝王和宫廷之审美,他们引进西方绘画的解剖、素描、透视技巧更是为传统绘画打开了一扇新的大门,百年之后这扇大门又被后来人再次开启,不同的是,开启之后的门不会再关闭了。

上图:安德义《库陇癸之战》铜版印刷图 55.4×90.8cm 故宫博物院藏下图:安德义《伊西洱库尔淖尔之战》铜版印刷图 55.4×90.8cm 故宫博物院藏